PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

次に訪ねたのが、やはり左側にあった『福生山 長徳寺』。

浄土真宗佛光寺派の寺の『山門』。

『本堂』。

『本堂』には『長徳寺』と書かれた扁額が。

境内の地蔵尊。

地蔵尊の台座には歌碑が刻まれていたが・・・。

蝋燭台にも歌碑が・・・。

子安地蔵尊であろうか。

伊勢型紙を用いた手摺り御朱印の自動販売機が置かれていた。

日にちは『吉日』表示、500円とのことで遠慮したのであった。

御朱印も自動販売機とは・・・・。

民家の庭の立派な松の下にも大きな石碑と石灯籠が。

連子格子戸には蔓で作ったリースが飾られていた。

松ぼっくり、綿花、カラスウリ、赤&オレンジの実を配したリース。

こちらは松ぼっくり、南天の実を。

この家の方の手作りであろうか。

更に『西追分』に向かって進む。

こちらにも綿花が。

連子格子の平屋が続く。

虫籠窓のある旧家がここにも。

鶴の姿が。

こちらの旧家には、

波の中で踊る魚、いや鯉の滝登りであろうか。

路面に埋め込まれた道標には『観音山公園 関ロッジ 350米』と。

青空の下、重要伝統的建造物群保存地区・新所の街並みの散策を楽しむ。

ここ新所には関宿の名産竹火縄を造る火縄屋が数十軒あった。

火縄を火縄銃をはじめ、煙草の着火にも用いられたため、庶民からの需要も多かった。

関宿には旅人相手の火縄売りも多くいたようだと。

火災に備えて西には火除け土手、長徳寺前には火除松林がつくられていたと。

鈴鹿の山々がだんだんと迫って来た。

右手に『金光教 関教会』入口。

金光教は安政6年(1859年)、備中国浅口郡大谷村(現:岡山県浅口市大谷)にて

赤沢文治(川手文治郎)、後の金光大神(こんこうだいじん)が開いた創唱宗教である。

同じ江戸時代末期に開かれた黒住教、天理教と共に幕末三大新宗教の一つに数えられる。

現在の本拠地は岡山県浅口市金光町大谷である(旧町名由来の金光町という地名は金光教の

本部があることから付けられた)。

祭神は天地金乃神(てんちかねのかみ)と生神金光大神(いきがみこんこうだいじん)である。

教主は金光平輝(こんこうへいき、五代金光様)、教務総長は西川良典(にしかわよしのり)。

日本を中心に約1500の教会・布教所、41万人の信者を有すると。

山門柱。

『境内』。

『本堂』。

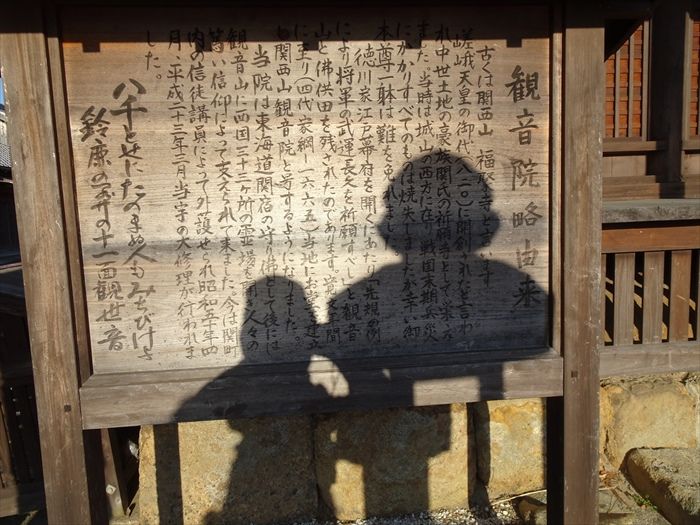

隣りにあったのが『観音院』。

『観音院』の本堂。

略由来古くは「関西山 福聚寺

」と言います。 嵯峨天皇の御代(820)に開創されたと言われ

中世土地の豪族関氏の祈願寺として栄えました。 当時は城山の西方に在り、戦国末期兵災に

かかりすべてのものは焼失しましたが幸い御本尊一躰は難を免れました。

徳川家江戸幕府の武運長久を祈願すべしと「先規の例により将軍の武運長久を祈願すべしと

観音山と佛供田を残されたのであります。 寛文年間に至り(四代家綱(1665))当地にお堂を

建立し「関西山 観音院

」と号するようになりました。

当院は東海道関宿の守り佛としてのちには観音山に西国三十三ヶ所の霊場を開き、

人々の篤い信仰によって支えられて来ました。 今は関町内の信徒講員によって外護せられ

昭和五十年四月、平成二十三年三月当宇の大修理が行われました。

八千とせに たのまぬ人も みちびけよ 鈴鹿の関の十一面観世音」

木箱の如き意匠で被われた分別収集用のごみ箱が並ぶ。

堂の片隅には石柱、そして横の自然石碑には「大峯山」の文字が。

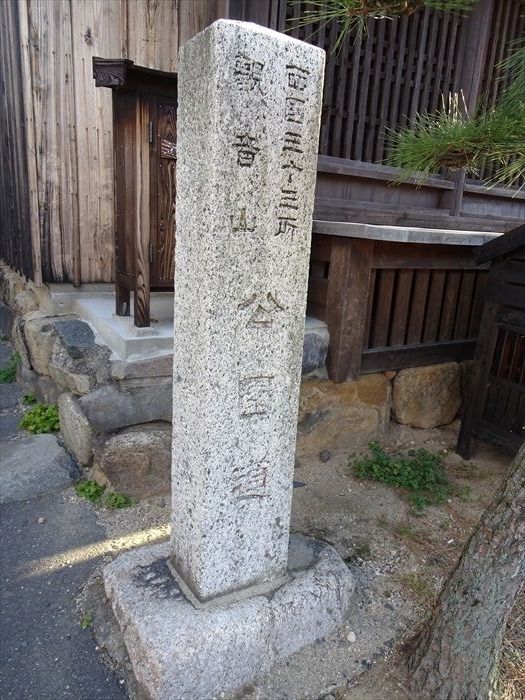

石柱には「西国三十三所 観音山 公園道」と刻まれていた。

観音山公園(三重県亀山市関町新所)に、西国三十三所の石仏群があると。

石碑前からの旧街道。

ここにも鶴の意匠が。

何処までも続く連子格子の旧家の家並み。

『南禅寺 井口家』。

「南禅寺 井口家

当時西追分は宿屋が建ち並び旅人がひきもきらず賑わったという。同家は文久の頃の建物と

いわれ、道路に面して連子格子、塗ごめの中二階があり、料亭の面影をよく残している。」

『西の追分』が迫って来た。

右手奥に社殿が。

『関神社御旅所』。

『御旅所』は、「関宿祇園夏まつり」の「神輿の渡御」に係わる大切な場所で、

1年に1回だけ、神輿の宿所として使われる建物。

関宿の「西の追分」近くに,昭和10年ごろ建てられた『御旅所』が老朽化してきたために

今回改築されたもので,初期の御旅所と同じ形に復元された。

平成25年7月20日に行われた「関宿祇園夏まつり」から神輿の宿泊所として使われた と。

手水場であろうか。

裏庭に井戸が残っており、古民家を改装したものか。

この先、トイレがしばらくないので、ここで済ますのが良いのであった。

『関宿周辺案内図』。

この オレンジの街道 ・重要伝統的建造物群保存地区を前回、そして今回と

関宿の京方出入口、西の追分。

東海道から伊賀・奈良方面へ通じる大和街道が分岐する。

『西の追分』案内板。

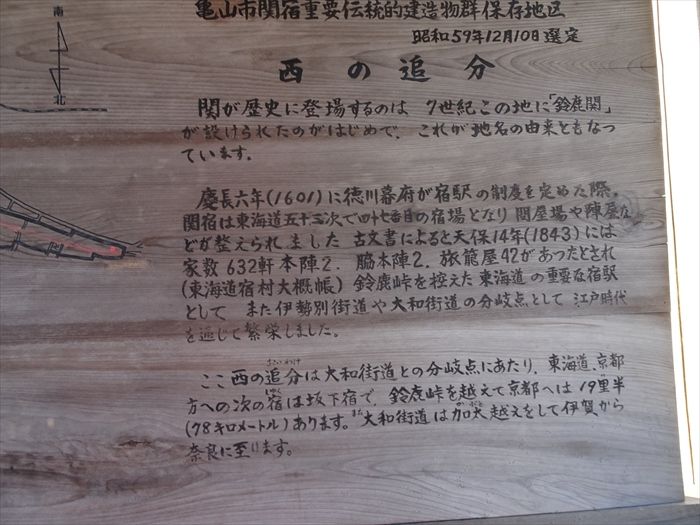

「西の追分

関が歴史に登場するのは、7世紀この地に「鈴鹿関」が設けられたのがはじめで、

これが地名の由来ともなっています。

慶長六年(1601)徳川幕府が宿駅の制度を定めた際、関宿は東海道五十三次で四十七番目の

宿場となり、問屋場や陣屋なども整えられました。古文書によると天保14年(1843)には、

家数632軒、本陣2、脇本陣2、旅籠屋42があったとされ(東海道宿村大概帳)、鈴鹿峠を

控えた東海道の重要な宿駅として、また伊勢別街道や大和街道の分岐点として、江戸時代を

通じて繁栄しました。

ここ西の追分は大和街道との分岐点にあたり、東海道、京都方への次の宿は坂下宿で、鈴鹿峠を

越えて京都へは19里半(78Km)あります。また大和街道は加太越えをして伊賀から奈良に

至ります。」

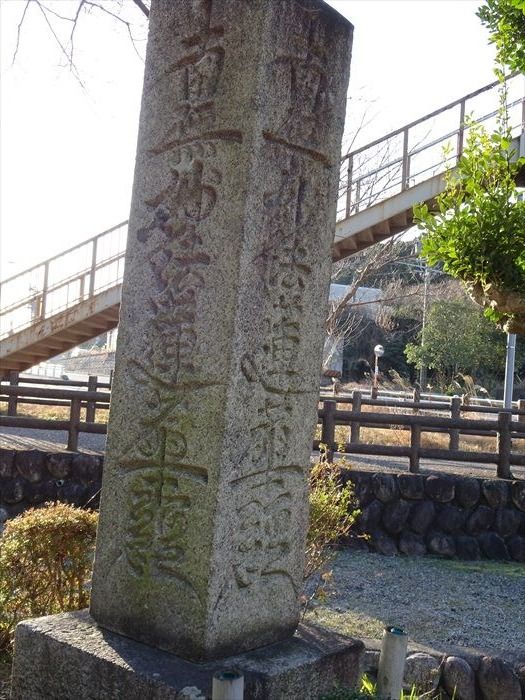

『従是 東海道関宿 亀山市関宿重要伝統的建造物群保存地区』石柱。

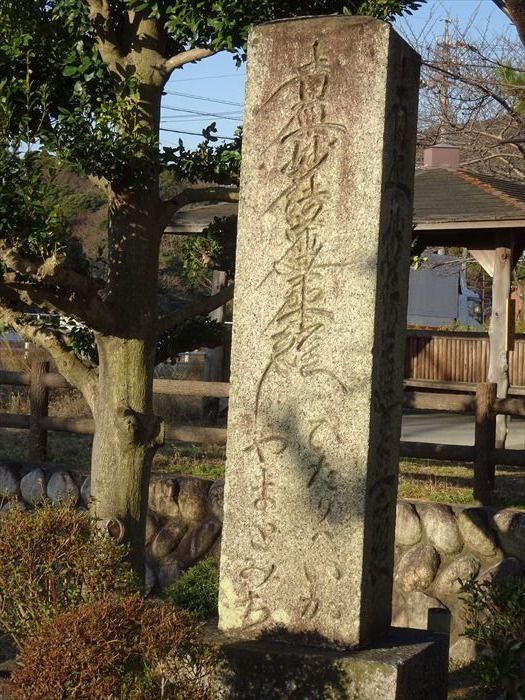

西の追分に残る『法悦供養塔道標(題目塔道標)』といわれる高さ2.9mの石の道標。

元禄14年(1691)に谷口長右衛門が旅人の道中安全を祈願して建立したもの

「南無妙法蓮華経」の下に「ひたりハいか やまとみち」と。

伊賀大和道とは加太(かぶと)峠を越えて、伊賀上野、奈良に至る大和街道のこと。

裏面にも「南無妙法蓮華経」。

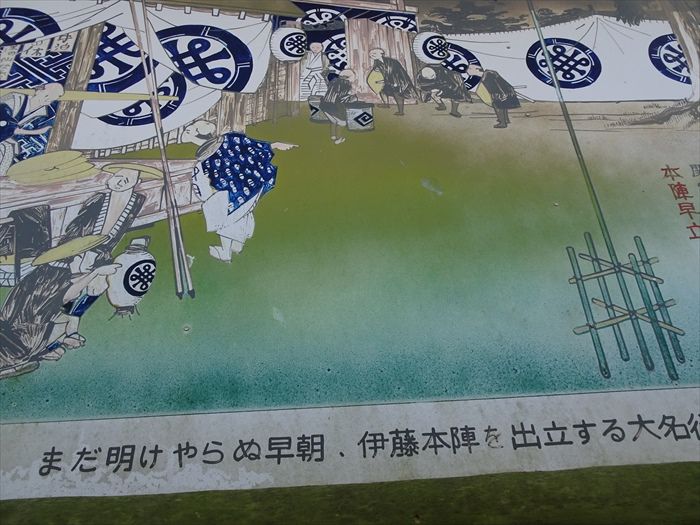

西の追分広場にあった浮世絵・『歌川広重 東海道五拾三次 関 本陣早立』

まだ明けやらぬ早朝、伊藤本陣を出立する大名行列。

「大勢の人数を従えた大名行列の移動は大変で、まだ明けやらぬ早朝の暗いうちから

出立の準備があわただしく始まります。濃い灰色の濃淡と黄緑色の配色は、日の出を間近に

ひかえた早朝の雰囲気を伝えています。昔ここに、鈴鹿の関があったことから関宿といわれ、

近江の相坂の関、美濃の不破の関とともに三関に数えられました。」

次に目指すのは『坂下宿』なのであった。

歩いて来た関宿旧東海道を振り返る。

ここは、柘植、上野を経て大和へ出る「加太(かぶと)街道」の追分で、写真を右に行くと、

現在は国道25号になっているのであった。

そして鈴鹿峠への上りが始まったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12