PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

待っているのであった。

箱根越えは天下の険として有名で、東海道一の難所であったが、関から土山までの

鈴鹿越えのこの区間も、それに劣らなかったのだと。

左に人気の焼肉店『びっくりや』が。

甲賀まで27km、草津まで48km、大津まで63kmの表示も。

甲賀が「こうが」ではなく「こうか」読むのだと初めて知る。

『鈴鹿峠』への上り坂が始まる。

三重県亀山市と滋賀県甲賀市をつなぐ標高約357mの峠。関宿からの標高差は約260m。

滋賀県側は比較的なだらかだが、三重県側は高低差が激しく、いまなお「箱根峠に次ぐ

国道1号有数の難所」といわれる。

国道1号線は途中、上りと下りで道が分かれる一方通行の区間があり、県境はそれぞれの

トンネル内に位置するのであった。

少し歩くと、三叉路になり、右に行くと、『関ロッジ』。

ここを上っていくと観音山公園に辿り着き、観音山公園からは関宿を一望できると。

『東海道 三宿のまち 亀山市』。

亀山宿➡関宿➡坂下宿

『市瀬』交差点を左に折れ、国道1号線に沿って流れる鈴鹿川に架かる『ふれあい橋』を渡り

チョット寄り道。

鈴鹿川を見る。

鈴鹿川の砂場には動物の多くの足跡?が。

夜に水を飲みにやって来るイノシシ等の足跡であろうか?

『躍動』と台座にある『町長の像』と。

この像の意味、設置目的は?

国道1号線に戻る。

「東海道 関宿 歴史と緑の町」

右の駐車場の中にあった巨石。

『転び石(ころびいし)』。

『転び石(ころびいし)』。

転び石は、「東海道名所図絵」などにも描かれている。「弁慶ころがし」とも言われ

言い伝えによると付近の山の上から転がり落ちてきて、夜な夜な山に戻りたいとうなり声を出して

人々をおそれさせたが、通りかかった弘法大師がこの大きな石を供養したところ、石は

静かになったと伝えられている。」

また、鈴鹿峠から当時畑だったこの地に転がり落ちてきたという説、鈴鹿川に転落した石が

自力でここまで戻ったという説等もあるのだと。

小夜の中山の「夜泣き石」に似ているのであった。

右のゆるやかなカーブに沿って進むと旧東海道は右に入る。

国道1号線に架かる橋の手前を右に。橋の名は『いちの勢はし(市瀬橋)』であろう。

橋近くから鈴鹿川下流を見る。

再び同名の『いちのせはし(市瀬橋)』が前方に。何故に国道1号線に架かる橋と同じ名前?

『市瀬橋』。

『市瀬橋』を渡る。

昔は市瀬橋より鈴鹿川下流約50m辺り、「はねかけ橋」と呼ばれる橋が架けられていたと。

江戸時代の狂言師大田南畝(蜀山人)が書いた「改元紀行」にその名が見えると。

市瀬集落の旧道はここを左側に江戸方面に伸びていたが、現在は橋が架けられておらず

行き止まりとなっていると。我々はここを右に曲がり進む。

市瀬集落を鈴鹿峠に向かって歩く。

市瀬集落は江戸時代立場だったところで、道の両側には古い家が並んでいた。

正面に国道1号線が姿を現す。

『東海道➡坂下宿』と書いてあったのであろう。

国道1号線の信号のない横断歩道を注意して渡る。

市瀬集落はS字形になっていたが、途中で国道1号線に分断されていたのであった。

道路脇には小さなお地蔵様が入った祠が。

横断歩道を渡ると正面にあったのが『常夜燈』。その先にあったのが『西願寺』。

市瀬集落の中央部にある『西願寺』。

『常夜燈』。報恩謝徳の文字が。

『西願寺』山門。

扁額には『龍玉山』と。

山門屋根の隅棟の鬼瓦と熨斗瓦の上の飾り瓦。

『西願寺 本堂』

本堂の屋根の主棟にも『龍玉山』と。

この堂は?

旧関町の汚水管のマンホール蓋。

旧関町の花・シャクナゲ、町の鳥・キジ、町の獣・シカ、周囲に、町の木・スギを描いていると。

更に旧家の残る市瀬集落の旧東海道を進み再び国道1号線に合流。

日本橋から427kmの表示。

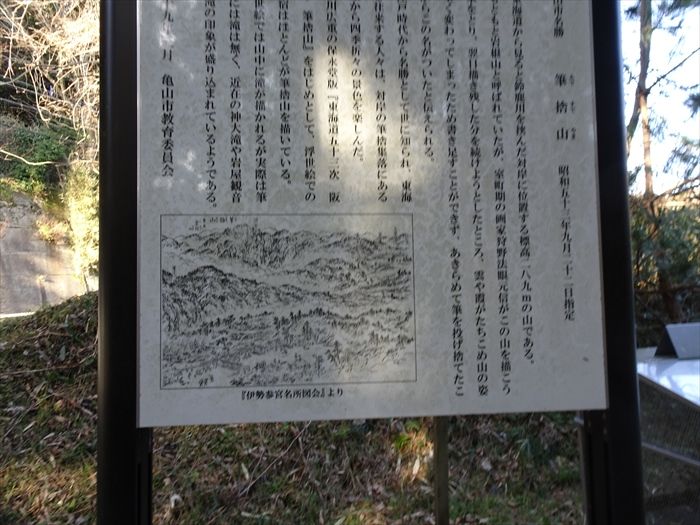

「亀山市名勝 筆捨山 昭和五十三年九月二十二日指定

東海道から見ると鈴鹿川を挟んだ対岸に位置する標高二八九mの山である。

もともと岩根山と呼ばれていたが、室町期の画家狩野法眼元信がこの山を描こうと筆をとり、

翌日描き残した分を続けようとしたところ、 雲や霞がたちこめ山の姿が全く変わって

しまったため書き足すことができず、あきらめて筆を投げ捨てたことからこの名がついたと

伝えられる。 江戸時代から名勝として世に知られ、東海道を往来する人々は、対岸の筆捨集落に

ある茶屋から四季折々の景色を楽しんだ。

歌川広重の保永堂版『東海道五十三次 阪ノ下 筆捨山』をはじめとして、浮世絵での

坂下宿はほとんどが筆捨山を描いている。

浮世絵では山中に滝が描かれるが実際は筆捨山には滝は無く、近在の神大滝や岩屋観音の

清滝の印象が盛り込まれているようである。」

『東海道五十三次之内 阪之下 筆捨嶺 / 歌川 広重』。

山頂までにところどころ、岩石が露出し、渓谷を形成し、二条の滝が流れている。

茶店の旅人は、その絶景を眺め、清涼な空気をすって休んでいる。

下からは荷を積んだ牛が茶屋に近付いてきている。

『筆捨山』バス停。

右手の鈴鹿川を見下ろしながら進む。

右手の藪の中に『國道改良記念碑』の石碑が寂しそうに。

そして左手にあったのが『坂下一ノ瀬一里塚跡』。

107番目の一里塚には『一里塚阯』と刻まれた石碑が。

そしてこの先で案内に従い再び右折する。

国道1号線の先の正面に見えたのが『筆捨山』であろうか。

『東海道』案内板。

これより沓掛集落へ。

この辺に木彫り像があるはず?であったが。

『農村集落排水事業 沓掛地区浄化センター』。

『沓掛地区浄化センター 汚水処理施設図』

計画処理人口:170人の処理場。

長年の仕事が頭の中に顔を出した瞬間であった。

『観音山歩道案内図』。

『道標』の文字は白く塗られて解読不明。

いたずら?それとも補修工事の途中?

東海自然歩道でもある旧東海道を進む。

沓掛集落の旧家の前を歩く。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12