PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ネジバナいっぱい、…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

三階に上がるとここに展示されているのは「盆景」。

直径50cmほどの楕円形のお盆の上に、広重の東海道五十三次の絵とともに、広重の絵を

そのまま立体化して、旅人で賑わう街道の様子を再現していたのであった。

江戸の日本橋から始まり、東海道53次、そして京都まで、合計55ヶ所の盆景。

これらの作品は、ひとりの方が趣味で造られ、ここに寄贈されたのだと。

左から「日本橋」、「品川」、「川崎」、「神奈川」

「川崎」、「神奈川、「保土ヶ谷」、「戸塚」。

「保土ヶ谷」、「戸塚」、「藤澤」、「平塚」。

そして我が家のある『藤澤』に近づいて。

「三島」~「原」。

「吉原」~「興津」。

「由比」~「府中」。

「安倍川」~「藤枝」。

「嶋田」~「掛川」。

「金谷」~「濱松」。

「舞阪」~「二川」。

「吉田」~「岡崎」

「岡崎」~「桑名」。

「池鯉鮒」~「庄野」。

「四日市」~「関」。

そしてこの地『土山』。

「水口」~「京都」。

『ご自由に旅姿の衣装で記念写真をどうぞ』。

『旅装束』。

「江戸時代は街道や宿が整備され.旅はいくぶんか身近なものになりましたか.当時は徒歩での

旅が一般釣で、治安の面や多くの費用もかかることから、ずいぷん決心のいることでした.

庶民の旅では、檀那寺や町・村役人に届け出て、本人の名前と旅の目的や行き先が記された

往来手形を発行してもらわなければなりませんでした.

旅のもちもの物にはこの他に、お金・矢立・手帳・提灯・火付道具・薬などがありますが、

道中が徒歩なので、持ち物は小さく実用的に工夫されていました.

装束も歩きやすいように、男性は着物のすそを上げで股引きをはき、脚にはi脚絆をつけて

草履をはきました.頭には菅笠、手には手甲、振り分け荷物を肩に背負いました。

往来手形を発行してもらわなければなりませんでした.

旅のもちもの物にはこの他に、お金・矢立・手帳・提灯・火付道具・薬などがありますが、

道中が徒歩なので、持ち物は小さく実用的に工夫されていました.

装束も歩きやすいように、男性は着物のすそを上げで股引きをはき、脚にはi脚絆をつけて

草履をはきました.頭には菅笠、手には手甲、振り分け荷物を肩に背負いました。

女性は、着物のすそを短くし脚半に草履履き、菅笠を被り手甲をはめていました。」

1階に戻るとミニサイズの雛飾り人形が。

こちらにも。

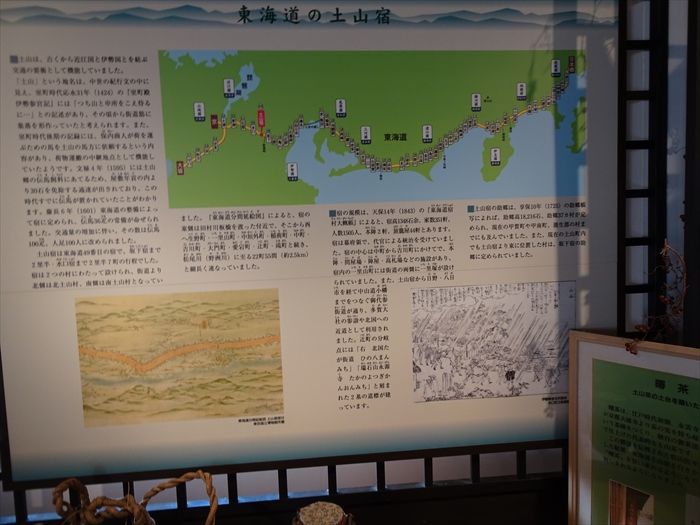

『東海道の土山宿』案内板。

「土山は、古くから近江国と伊勢国とを結ぶ交通の要衝として機能していました。

「土山」という地名は、中世の紀行文の中に見え、室町時代承応31年(1424)の

『室町殿伊勢参宮記』には「つち山と申所こえ侍るに---」との記述があり、その頃から

街道筋に集落を形作っていたと考えられる。

また、室町時代後期の記録には、保内商人が荷を運ぶための馬を土山の馬方に依頼するという

内容があり、荷物運搬の中継地点として機能していたようです。文禄4年(1595)には

いたことがわかる。慶長6年(1601)東海道の整備によって宿に定められ、伝馬36疋の

常備が命ぜられた。交通量の増加に伴い、その後は伝馬100疋、人足100人に改められた。

土山宿は東海道49番目の宿で、その規模は、天保14年(1843)の『東海道宿村

大概帳』によると、宿高1348石余、家数351軒、人数1505人、本陣2軒、旅籠屋

44軒とある。宿は幕府領で、代官による統治を受けていた。宿の中心は中町から吉川町に

かけてで、本陣・問屋場・陣屋・高札場などの施設があり、宿内の一里山町には街道の両側に

一里塚が設けられていた。また、土山宿から日野・八日市を経て中山道小幡までをつなぐ

御大参街道が通り、多賀大社の参詣や北国への近道として利用された。」

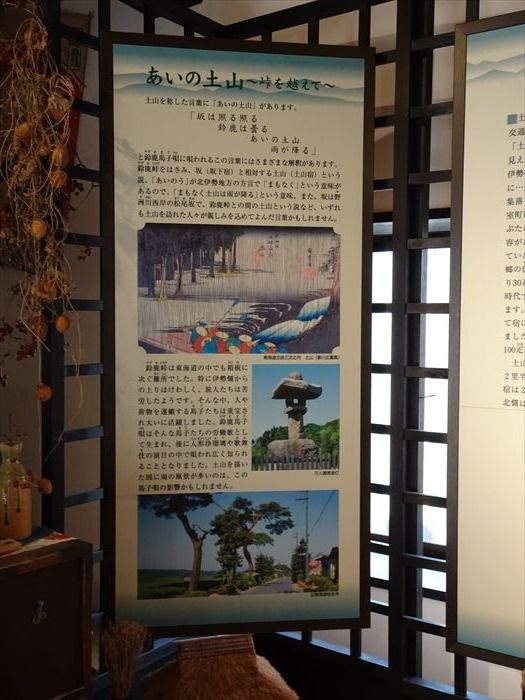

『あいの土山 峠を越えて』案内板。

「土山を称した言葉に「あいの土山」があります。

「坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨が降る」と

鈴鹿馬子唄に歌われるこの言葉にはさまざまな解釈があります。鈴鹿峠をはさみ、

坂(坂下宿)と相対する土山と(土山宿)という説、「あいのう」が北伊勢地方の方言で

「まもなく」という意味があるので、「まもなく土山は雨が降る」という意味、また、

坂は野洲川西岸の松尾坂で、鈴鹿峠との間の土山という説など、いずれも土山を訪れた人々か

観しみを込めてよんだ言葉かもしれません。

坂(坂下宿)と相対する土山と(土山宿)という説、「あいのう」が北伊勢地方の方言で

「まもなく」という意味があるので、「まもなく土山は雨が降る」という意味、また、

坂は野洲川西岸の松尾坂で、鈴鹿峠との間の土山という説など、いずれも土山を訪れた人々か

観しみを込めてよんだ言葉かもしれません。

鈴鹿峠は東海遠の中でも箱根に次ぐ難所でした。特に伊勢側からの上りはけわしく、旅人たちは

苦労したようです。そんな中、人や荷物を運搬する馬子たちは重宝され大いに活躍しまLた。

鈴鹿馬子唄はそんな馬子たちの労働歌として生まれ、後に人形浄瑠璃や歌舞伎の演目の中で

唄われ広く知られることとなりました。士山を描いたに図に雨の風景が多いのは、この馬子唄の

影響かもしれません。」

苦労したようです。そんな中、人や荷物を運搬する馬子たちは重宝され大いに活躍しまLた。

鈴鹿馬子唄はそんな馬子たちの労働歌として生まれ、後に人形浄瑠璃や歌舞伎の演目の中で

唄われ広く知られることとなりました。士山を描いたに図に雨の風景が多いのは、この馬子唄の

影響かもしれません。」

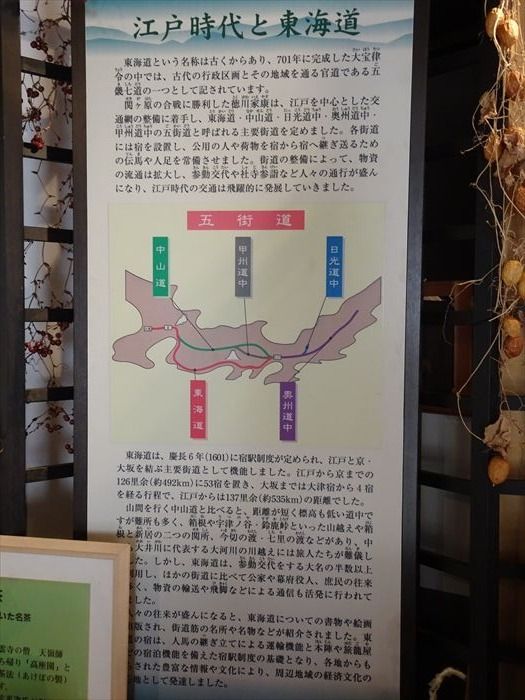

「東海道という名称は古くからあり、701年に完成した大宝律令の中では、古代の行政区画と

その地域を通る官道である五畿七道の一つとして記されています。

関ケ原の合戦に勝利した徳川家康は、江戸を中心とした交通網の整備に着手し、東海道・中山道

日光街道・奥州道中・甲州道中の五街道と呼ばれる主要街道を定めました。

各街道には宿を設置し、公用の人や荷物を宿から宿へ継ぎ送るための伝馬や人足を

常備させました。

街道の整備によって、物資の流通は拡大し、参勤交代や社寺参詣など人々の通行が盛んになり、

江戸時代の交通は飛躍的に発展していきました。

日光街道・奥州道中・甲州道中の五街道と呼ばれる主要街道を定めました。

各街道には宿を設置し、公用の人や荷物を宿から宿へ継ぎ送るための伝馬や人足を

常備させました。

街道の整備によって、物資の流通は拡大し、参勤交代や社寺参詣など人々の通行が盛んになり、

江戸時代の交通は飛躍的に発展していきました。

東海道は。慶長6年(1601)に宿駅制度か定められ、江戸と京・大坂を結ぶ主要街道として

機能しました。江戸から京までの126里余(約492km)に53宿を置き、大坂までは大津宿から

4宿を経る行程で、江戸からは137里余(約535km)の距離でした。

機能しました。江戸から京までの126里余(約492km)に53宿を置き、大坂までは大津宿から

4宿を経る行程で、江戸からは137里余(約535km)の距離でした。

山間を行く中山道と比べると、距離か短く標高も低い道中すが難所も多く箱根や宇津ノ谷、

鈴鹿峠といった山越えや箱根と新居の二つ関所、今切の渡・七里の渡などがあり・・・・・

以下は??」鈴鹿峠といった山越えや箱根と新居の二つ関所、今切の渡・七里の渡などがあり・・・・・

そしてこの日の『土山宿』の散策はここまでとし、『東海道伝馬館』の横の路地を通り

国道1号線沿いのバス停『近江土山駅』に到着。

明日の行程を考えるとここ土山宿に宿泊したかったのだが、旅館・ホテルがないため

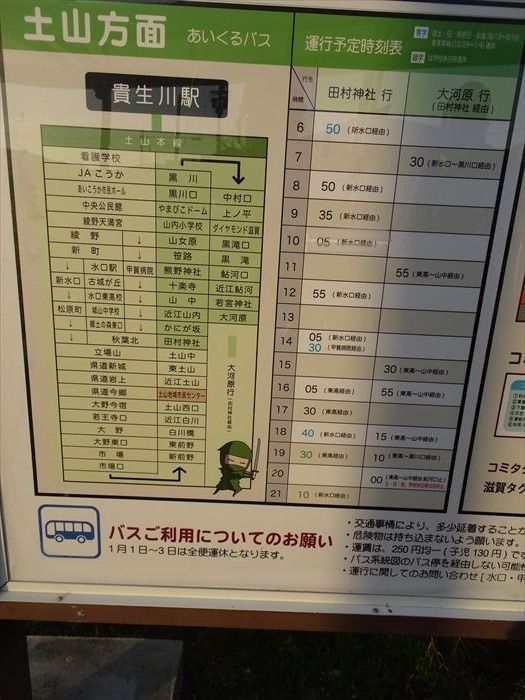

この辺りは鉄道によるアクセスがないためバス利用だけ。初めての土地でもありネットで

事前に検討していたのであった。

駅員の女性にJR関西線の関駅に戻りたい旨の話をすると、16:23発の貴生川(きぶがわ)行きの

バスに乗ると良いと教えて頂いたのであった。

バス停の待合室でしばしバスの到着を待つ。

『あいくるバス通行路線図』。

ここにも、外国人用にコロナウィルスの案内表示が英文で。

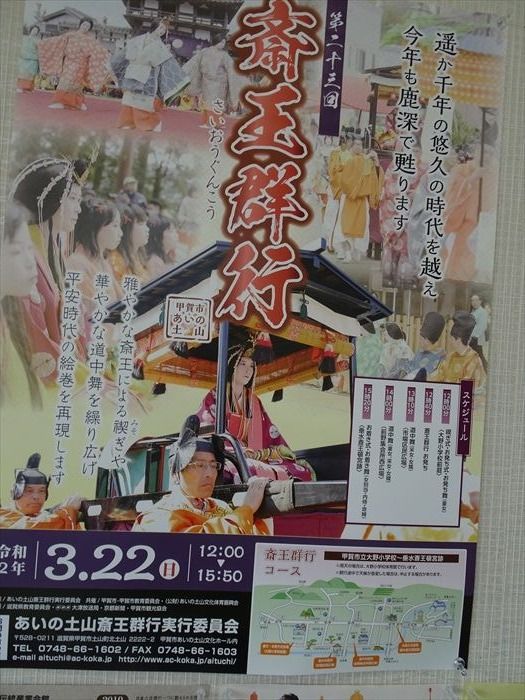

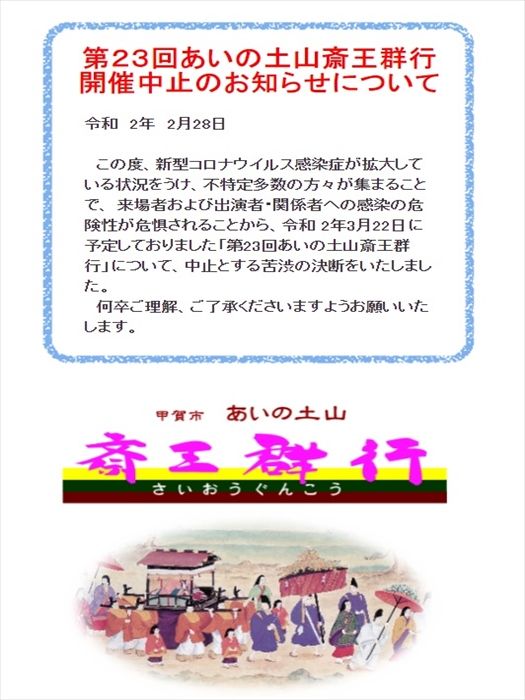

3月22日に『あいの土山 斎王群行』祭りが行われると。

しかし、今年はやはり・・・・・。

『信楽焼』の展示会の案内。

そして定刻に到着したバスに乗り貴生川駅に向かったのであった。

40min程で貴生川駅に到着しバスを降りる。

明朝も同じバスで逆コースで近江土山駅に向かうので、バスの時刻表・7:30発の大河原行きを

を確認したのであった。

そして貴生川駅の階段を登る。

駅の橋上通路の『水口名勝パネル』。

草津線の柘植行きの電車まで40分近くあるので、駅近くの喫茶店でコーヒーを飲む。

駅前広場にあった裸婦像のタイトルは『躍動』。

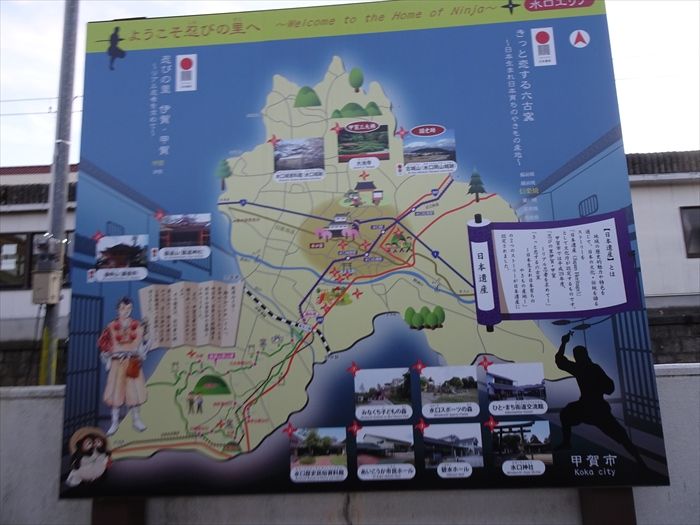

『ようこそ忍びの里へ』甲賀市のポスター。

そしてこちらの階段にも忍者の姿が。

『忍者階段』がつづく。

草津線の電車。

貴生川駅の改札口。

『JR貴生川駅』

さすがに甲賀忍者の駅。

草津線の電車に乗り柘植駅に向かう。

柘植駅で関西本線に乗り換え、車の置いてある関駅に向かう。

そして貴生川駅か40min程で関駅に到着。時間は18:26。

駐車場に行き、旅友の愛車に乗り換え、この日に宿・甲賀市水口町北内貴にある

『グリーンヒル サントピア』に向かい、1時間ほどの19:30過ぎに無事到着したのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.