PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

ここが『甲可日雲宮』の東側の入口であった。

現在の三重県にある伊勢神宮(皇大神宮(内宮)・豊受大神宮(外宮))が、

現在地へ遷る以前、一時的に祀られたという伝承を持つ神社や場所・『元伊勢』が

この場所ではないかと。

『明神鳥居』を正面から。

参道を進むと正面に『二の鳥居』と扁額『日雲神社』が。

『日雲神社』。

この甲可日雲宮を名乗る神社はここ以外にも甲賀市内に数社あると。

『倭姫命世記』の「淡海ノ甲可ノ日雲宮ニ遷りたまひ」という記述だけでは、倭姫が留まった

地を絞り込むことは難しいのだ。当地には、倭姫に関する以下の伝説があるのだと。

倭姫がこの地に渡られたとき、土地の甲賀翁が倭姫に冷泉を献じたという

「御場泉【おんばせん】旧跡」がある。御場泉は水量豊かな泉であったので、近くに多くの

建物が築かれた、その「御殿跡」がある。近くにある竜樹神社は野洲川に接して建っているが、

その河原に倭姫の禊所と伝える場所がある。と。

『境内社』の『稲荷神社』。

ここにも『甲可日雲宮』碑が。

参拝を終えて、社殿を後にする。

付近には茶畑が広がっている。鳥居の前の道を右手に取ると、

直ぐ側に『垂水頓宮跡』あった。

『斎王垂水頓宮址(さいおうたるみとんぐうあと)』碑。

『垂水頓宮跡』境内。

切妻 平入り 神明造り 千木内削ぎ 鰹木6本。

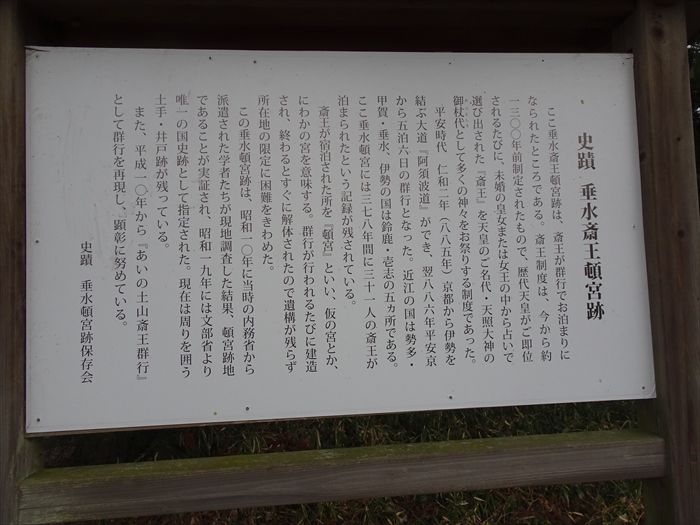

『史跡 垂水斎王頓宮跡』

「ここ垂水斎王頓宮跡は、斎王が群行でお泊まりになられたところである。斎王制度は、

今から約一三〇〇年前制定されたもので、歴代天皇がご即位されるたびに、未婚の皇女または

女王の中から占いで選び出された『斎王』を天皇のご名代・天照大神の御杖代として多くの

神々をお祭りする制度であった。

平安時代 仁和二年(八八五年)京都から伊勢を結ぶ大道『阿須波道』ができ、翌八八六年

平安京から五泊六日の群行となった。近江の国は勢多・甲賀・垂水、伊勢の国は鈴鹿・壱志の

五ヵ所である。ここ垂水頓宮には三七八年間に三十一人の斎王が泊まられたという記録が

残されている。斎王が宿泊された所を『頓宮』といい、仮の宮とか、にわかの宮を意味する。

群行が行われるたびに建造され、終わるとすぐに解体されたので遺構が残らず所在地の限定に

困難をきわめた。この垂水頓宮跡は、昭和一〇年に当時の内務省から派遣された学者たちが

現地調査した結果、頓宮跡地であることが実証され、昭和一九年には文部省より唯一の

国史跡として指定された。

現在は周りを囲う土手・井戸跡が残っている。また、平成一〇年から『あいの土山斎王群行』

として群行を再現し、顕彰に努めている。」

こちらにも

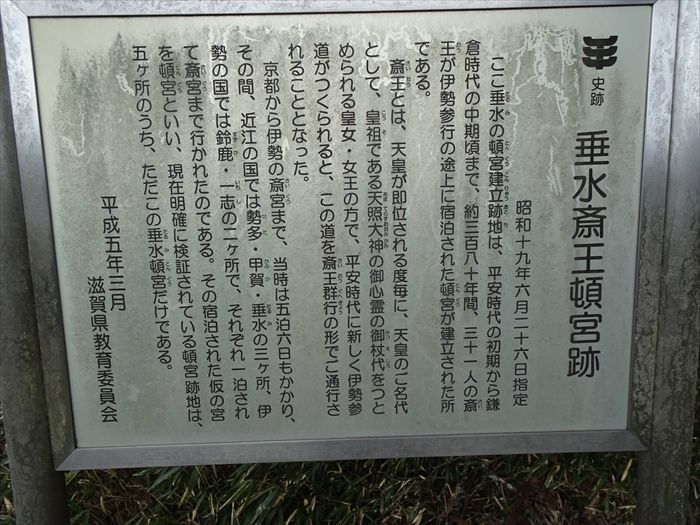

「史跡 垂水斎王頓宮跡

ここ垂水の頓宮建立跡地は、平安時代の初期から鎌倉時代の中期頃まで、約三百八十年間、

三十一人の斎王が伊勢参行の途上に宿泊された頓宮が建立された所である。

斎王とは、天皇が即位される度毎に、天皇のご名代として、皇祖である天照大神の御心霊の

御杖代をつとめられる皇女・女王の方で、平安時代に新しく伊勢参道がつくられると、

この道を斎王群行の形でご通行されることとなった。

京都から伊勢の斎宮まで、当時は五泊六日もかかり、その間、近江の国では勢多・甲賀・垂水の

三ヶ所、伊勢の国では鈴鹿・一志のニヶ所で、それぞれ一泊されて斎宮まで行かれたのである。

その宿泊された仮の宮を頓宮といい、現在明確に検証されている頓宮跡地は、五ヶ所のうち、

ただこの垂水頓宮だけである。」

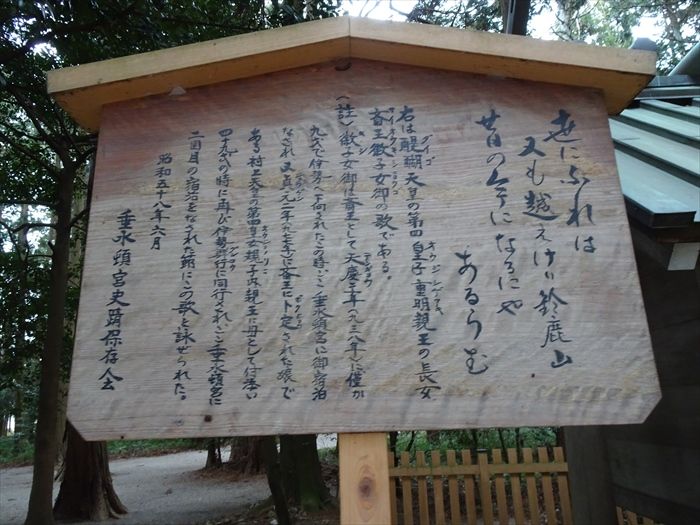

「世にふれば またも越えけり 鈴鹿山 むかしの今に なるにやあらむ」

上は醍醐天皇の第四皇子重明親王の長女斎王微子女御の歌である。

徴子女御は斎王として天慶元年(938)に僅か9歳で伊勢へ下向された。

この時、ここ垂水頓宮に御宿泊なされ、また貞元2年(977)に斎王に卜定された娘である

村上天皇の第四皇女則子内親王に母として付添い、49歳の時に再び伊勢群行に同行され、

ここ垂水頓宮に2回目の宿泊をなされた節に、この歌を詠ぜられた。」

神明造の社殿は伊勢神宮遷宮時の古材(瀧原宮若宮神社)だと云われている。

『賜 伊勢神宮遷宮古材』の文字が。

こちらが『垂水斎王頓宮』の一の鳥居。

『史跡 垂水斎王頓宮址』碑。

『史蹟 垂水頓宮跡』碑。

『史蹟 垂水頓宮跡』碑を国道1号線から。

本来はここから参拝すべきなのであったが・・・荒れ果てた参道なのであった。

国道1号線を歩き前野交差点を左折すると旧東海道に合流し、右に進む。

左手奥に見えたのが『瀧樹神社(たぎじんじゃ)』。

石鳥居の扁額『瀧樹神社』をズームで。

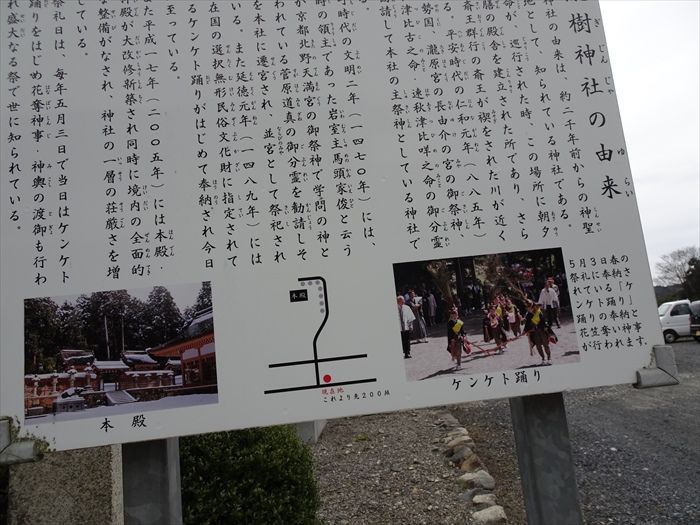

入口にあった案内板。

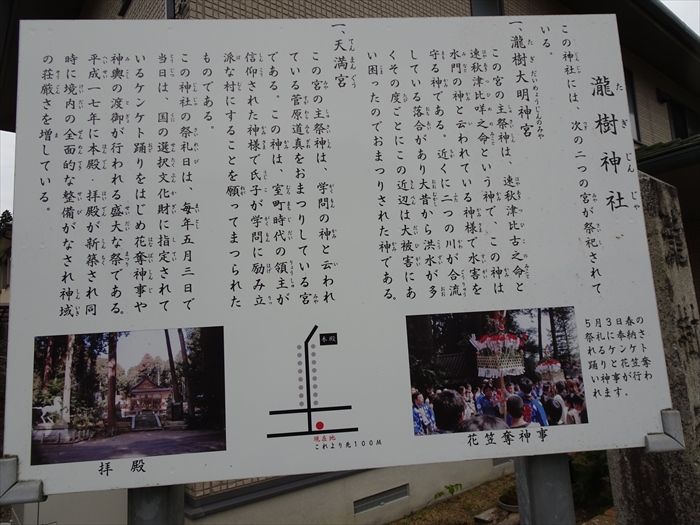

「瀧樹神社

この神社には、次の二つの宮が祭祀されている。

一、瀧樹大明神宮

この宮の主祭神は、速秋津比古之命と速秋津比咩之命という神で、この神は水門の神と

云われている神様で水害を守る神である。 近くに二つの川が合流している落合があり

大昔から洪水が多くその度ごとにこの近辺は大被害にあい困ったのでおまつりされた神である。

一、天満宮

この宮の主祭神は、学問の神と云われている菅原道真をおまつりしている宮である。

この神は、室町時代の領主が信仰された神様で氏子が学問に励み立派な村にすることを

願ってまつられたものでる。この神社の祭礼日は、毎年5月3日で当日は、国の選択文化財に

指定されているケンケト踊りをはじめ花奪神事や神輿の渡御が行われる盛大な祭りである。

平成17年に本殿・拝殿が新築され同時に境内の全面的な整備がなされ神域の荘厳さを

増している。」

そのとなりに『瀧樹神社』社標。

右手にも小さな神社・『牛頭天王』が茶畑の角に。

『東海道 前野村 聴松園茶舗』。<

『東海道 前野村 聴松園茶舗』の屋号を掲げる民家。

昔はお茶屋さんだったのであろう。

前野地区は、所どころに茶畑があり、のどかな町並みが続いていた。

前野の地名は、瀧樹神社の前に開けた野原に由来すると。

さらに前野地区の旧東海道を進むと・・。

ここが『瀧樹神社』の旧東海道からの表参道の一の鳥居なのであろう。

「瀧樹神社の由来

この神社の由来は、約二千年前からの神聖なる地として、知られている神社である。

倭姫命が、巡幸された時、この場所に朝夕の調膳の殿舎を建立された所であり、さらには

斎王群行の斎王が禊をされた川が近くにある。

平安時代の仁和元年(八八五年)に伊勢国、瀧原宮の長由介の宮の御祭神、速秋津比古之命・

速秋津比咩之命の御分霊を勧請して本社の主祭神としている神社である。

室町時代の文明二年(一四七○年)には、当時の領主であった岩室主馬頭家俊と云う人が

京都北野天満宮うの御祭神で学問の神と云われている菅原道真の御分霊を勧請しそれを

本社に遷宮され、並宮として祭祀されている。 また延徳元年(一四八九年)には現在国の

選択無形民俗文化財に指定されているケンケト踊がはじめて奉納され今日に至っている。

また平成十七年(二○○五年)には本殿・拝殿が大改修新築され同時に境内の全面的な

整備がなされ、神社の一層の荘厳さを増している。

祭礼日は、毎月五月三日で当日はケンケト踊りをはじめ花奪神事・神輿の渡御も行われ

盛なる祭で世に知られている。」

石灯籠の参道が一の鳥居の先に続いていた。

近くに二つの川が合流する落合があり、大昔から度々洪水の被害があったため、

水門の神といわれる「瀧樹大明神宮」と菅原道真を祀る「天満宮」の二つの宮が

祭祀されている。ケント祭りが有名だと。ケント祭りは室町時代から始まった

田楽踊り(耕田儀礼)が現在に伝承された行事と。

『瀧樹神社』の『定』。

先に進むと右手の前野集会所の隣に、黄檗宗の『福慧山 金毛院 地安寺』があった。

地安寺は、龍渓禅師による開山で皇室と縁深く、境内には後水尾法皇の像・位牌を安置した

御影堂などがあった。

『福慧山 地安禅寺』の寺標。

『鐘楼門』の『山門』。

「不許葷酒入山門」と刻んだ戒壇石を門前に置くのは禅寺の特徴。

”葷酒(くんしゅ)山門に入るを許さず”と読み、修行の妨げとなる臭気の強い

ネギ・ニラ・ニンニク等の野菜と酒の入門を禁じている。

山門に掛かる『福慧山』の扁額。

『林丘寺宮御植栽の茶』碑が『鐘楼門』の前に。

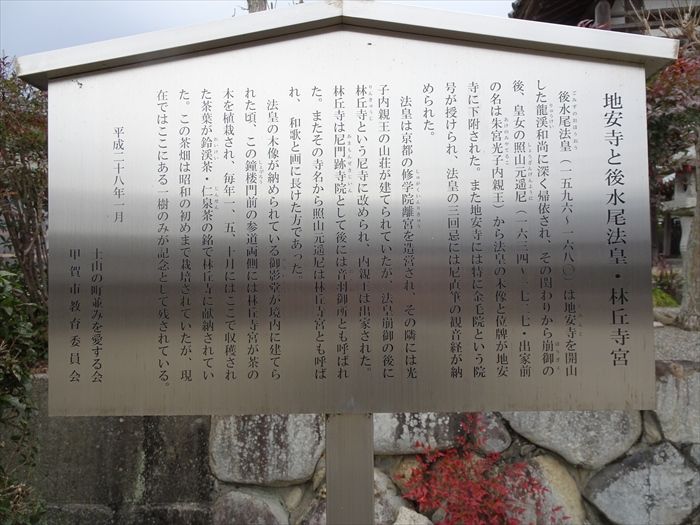

「地安寺と後水尾法皇・林丘寺宮

後水尾法皇(1596-1680)は地安寺を開山した龍渓和尚に深く帰依され、その関りから

崩御の後、皇女の照山元遥尼(1634-1727・出家前の名は朱宮光子内親王)から

法皇の木像と位牌が地安寺に下附された。また地安寺には特に金毛院という院号が授けられ、

法皇の三回忌には尼直筆の観音経が納められた。

法皇は京都の修学院離宮を造営され、その隣には光子内親王の山荘が建てられていたが、

法皇崩御の後に林丘寺という尼寺に改められ、内親王は出家された。林丘寺は尼門跡寺院として

後には音羽御所とも呼ばれた。またその寺名から照山元遥尼は林丘寺宮とも呼ばれ、

和歌と画に長けた方であった。

法皇の木像が納められている御影堂が境内に建てられた頃、この鐘楼門前の参道両脇には

林丘寺宮が茶の木を植栽され、毎年1月、5月、10月にはここで収穫された茶葉が鈴渓茶・

仁泉茶の銘で林丘寺に献納されていた。

この茶畑は昭和の初めまで栽培されていたが、現在ではここにある一樹のみが記念として

残されている。」

様々な五輪塔。

『手水舎』。

『境内』。

『地安寺本堂』。

本堂に掛かる『金毛院』・『福慧山』の扁額。

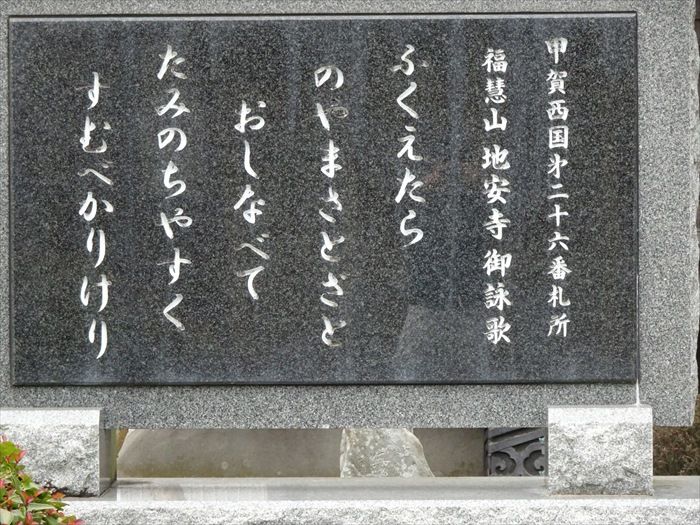

『甲賀西国第二十六番札所 福慧山 地安寺 御詠歌』

「ふくえたら のやまさとざと おしなべて たみのちやすく すむべかりけり」

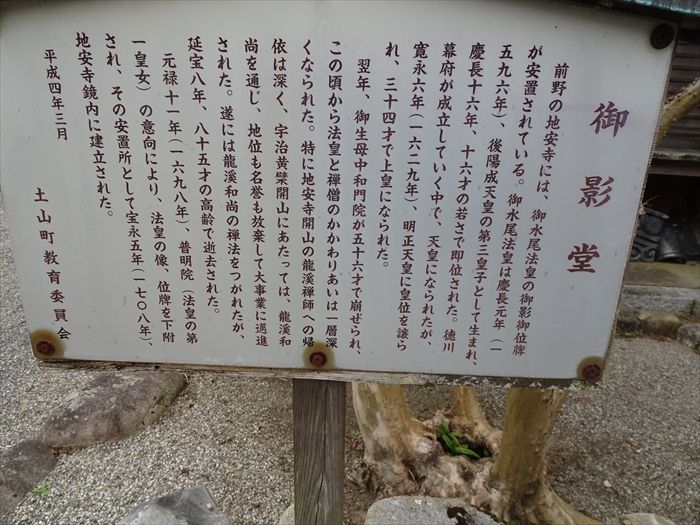

『御影堂』。

『御影堂』碑。

「御影堂

前野の地安寺には、後水尾法皇の御影御位牌が安置されている。後水尾法皇は慶長元年(1596)、

後陽成天皇の第三皇子として生まれ、慶長16年、16歳の若さで即位された。

徳川幕府が成立していく中で、天皇になられたが、寛永6年(1629)、明正天皇に皇位を譲られ、

34歳で上皇になられた。翌年、御生母中和門院が56歳で崩ぜられ、この頃から法皇と禅僧の

かかわりあいは一層深くなられた。特に地安寺開山の龍渓禅師への帰依は深く、宇治黄檗開山に

あたっては、龍渓和尚を通じ、地位も名誉も放棄して大事業に邁進された。

遂には龍渓和尚の禅法をつがれたが、延宝8年、85歳の高齢で逝去された。

元禄11年(1698)、普明院(法皇の第一皇女)の意向により、法皇の像、位牌を下附され、

その安置所として宝永5年(1708)、地安寺境内に建立された。」

『経蔵』?。

『地蔵堂』。

『地蔵菩薩』。

『子安地蔵尊』。

『忠霊塔』。

『本堂』前から『鐘楼門の山門』を見る。

帰路に『鐘楼門』を見上げる。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12