PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

先に進むと国道1号線に突き当たり、この左手段上に『東海道土山今宿碑』・『山灯籠』があり、

右手街道沿いに地蔵尊が建っていた。

『甲賀市 時計塔』

『山灯籠』が左手に。

『東海道土山今宿碑』。

Y字路の左側が旧東海道、この先から『甲賀市水口』。

『水口宿』。

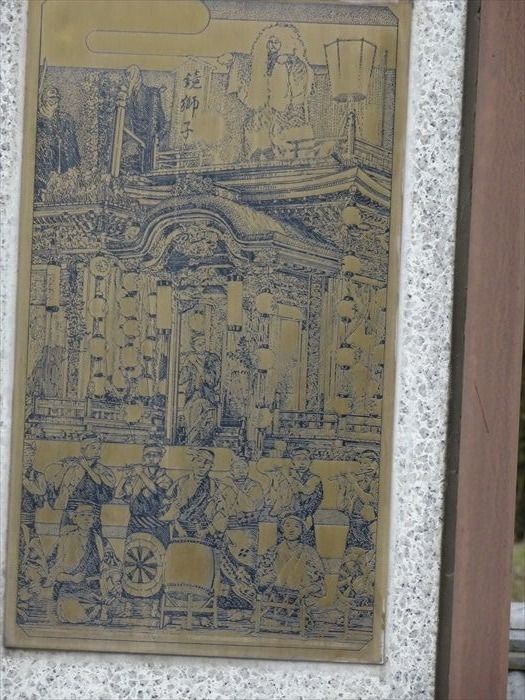

『水口曳山まつり』の様子が描かれていた。

『ようこそ甲賀市へ 甲賀市観光絵図』。

旧東海道は右手に。

信楽焼きの巨大タヌキが迎えてくれた。

坂道を上って行く。

「稲川碑

稲川端に立つこの石碑は稲川碑と呼ばれており、石碑の下からは今も清水が湧き出ています。

江戸時代には東海道を行く旅人が喉を潤していました。 碑文によれば、正保4年(1647年)

水口城代の山口重成(即翁了心ともいう)が土山宿と水口宿の間には飲み水なく旅人が

困っていたため、 稲川沿いに井戸を掘って水を湧き出させたと言われています。

この碑文は延宝4年(1676年)、先人の功績を讃えるために建てられたものです。

また、村の言い伝えでは源平合戦のさ中、平景清が敵の矢に目を打たれ、東海道まで

落ち延びた折、稲川端の清水で目を洗うと、たちまち血涙が止まったとのことです。

いつしか村人はこの水を景清の目洗い水と呼ぶようになりました。」

『今郷歴史街道マップ』。

右手に小高い丘が。

「経塚

お経を埋めたと伝えられる小高い墳丘状の塚で、鈴鹿山経塚とも呼ばれています。

経塚は一般的に、平安時代の末法思想とともに発展し、経典を経筒に納めて埋めたり、

江戸時代には小石にお経をかいた一字一石経などを埋めることが流行し、 個人の祈願や追善供養、

積徳の行として行われました。

この経塚は、延暦20年(801年)、このあたりに化け物が出没したため、大般若経を読んで

これを鎮め、その後、村人がこのお経を土中に埋めて塚としたと伝わります。」

更に左手に杉並木が。

ここにも人の姿はほとんどなく。

『古民家カフェ 一里塚』。

滋賀県甲賀市水口町今郷592

0748-62-2871(17時以降が繋がり易いです)

定休日 :不定休

営業時間 :不定

前方左に『一里塚跡』が現れた。

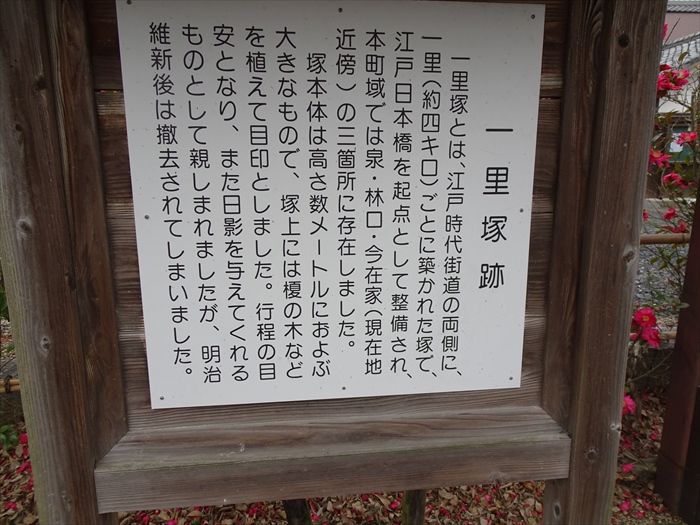

「一里塚跡

一里塚とは、江戸時代街道の両側に、一里(約四キロ)ごとに築かれた塚で、江戸日本橋を

起点として整備され、本町域では泉・林口・今在家(現在地近傍)の三箇所に存在しました。

塚本体は高さ数メートルにおよぶ大きなもので、塚上には榎の木などを植えて目印としました。

行程の目安となり、また日影を与えてくれるものとして親しまれましたが、明治維新後は

撤去されてしまいました。」

「今在家一里塚

一里塚は、街道の脇に一里(約4キロメートル)ごとに、旅行く人々の目印として造られた塚で、

江戸時代に全国的に整備されました。 今在家一里塚は江戸日本橋から112里目にあたり、

「今在家村地券取調総絵図」によれば、今の位置よりも東にあり、また道を挟んで両側に

対に築かれていたことが描かれています。 江戸時代の一里塚は明治の初年に撤去され、

現在の一里塚はその後、復元されたものです。

今は塚の上に榎が植えられていますが、かつては桜が植えられていたと伝わります。」

今在家一里塚「今在家村地券取調総絵図」。

『一里塚』碑。

「お江戸日本橋から112里の一里塚」

江戸日本橋から112里目(約440km)、京三条大橋からは13番目(実測で約54km地点)。

往時はここよりも東側にあり、塚上には桜が植えられていたと云う。

明治初年に撤去、現在は榎を植えた一里塚が復元されている。

『権現山地蔵院 浄土寺』寺標。

『甲賀四国八十六番札所』碑。

西側にある表門に向かう。

『浄土寺山門(表門)』。

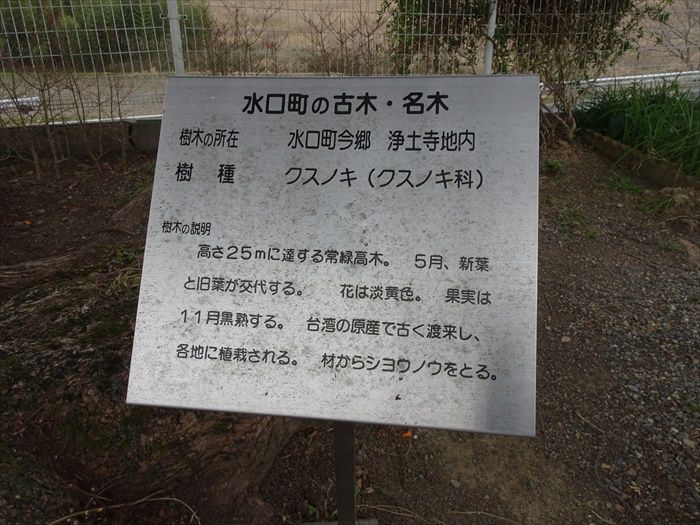

水口町の古木・名木のクスノキ。

樹 種 クスノキ(クスノキ科)

果実は11月黒熟する。台湾の原産で古く渡来し、各地に植栽される。

材からショウノウをとる。」

『浄土寺本堂』。

浄土寺の創建年代等は不詳であるが、延宝9年(1681)に再建され、本尊は阿弥陀如来で、

甲賀四国八十八箇所の86番札所となっている。

現在は八幡神社境内に移されているが、かつては歯の神様として信仰を集めていた

白山権現社が建っていた。

扁額『浄土寺』。

遂に雨が降り出して来た。

『阿弥陀如来』。

歴代住職の墓石。

『無縁仏塚』

境内の巨木・名木のクスノキを再び。

旧東海道を戻ると、右手の旧家。

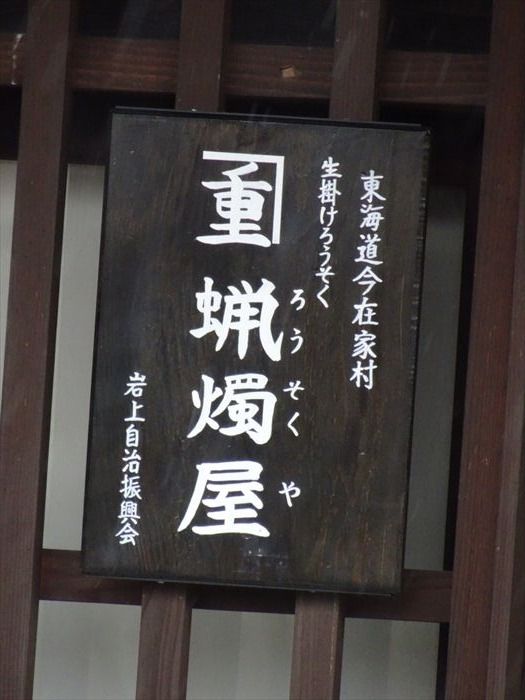

『東海道今在家村 生掛け(きがけ)ろうそく 蝋燭屋』。

そして雨がやや激しくなり、この休憩所・『郷の里』で一休み。

旅友から頂いたバナナを補給し、雨対策用に準備して来たリュックカバーを付けて再出発。

更に旧東海道を傘をさしながら進む。

街道を先に進むと、左手の竹林の前にたくさんの地蔵尊が並んでいた。

左に大きくカーブし、県道549号線に突き当たる左手角に高札場跡があり、街道碑が建っていた。

高札場の多くは人の目に触れるように、村の中心や主要な街道が交錯する交差点といった

人通りの多い場所に設置されることが多く、この付近には今在家村の高札場があったのだと。

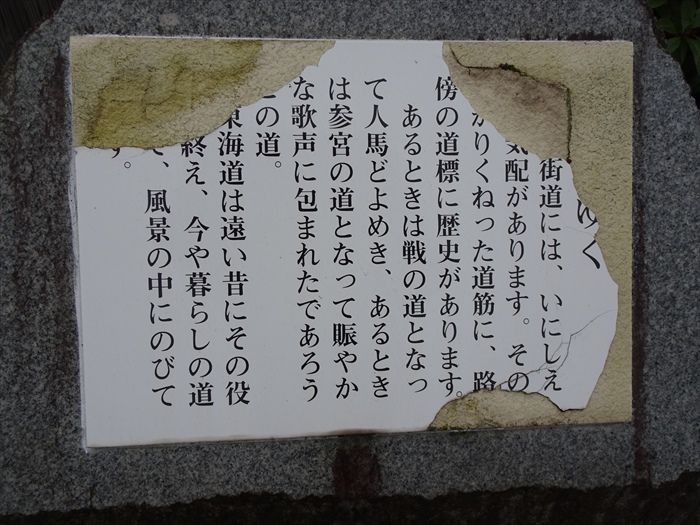

古い街道には、いにしえ人の気配があります。その曲がりくねった道筋に、路傍の道標に

歴史があります。

あるときは戦の道となって人馬どよめき、あるときは参宮の道となって賑やかな歌声に

包まれたであろうこの道。

東海道は遠い昔にその役割を終え、今や暮らしの道として、風景の中にのびています。」

この付近には今在家村の高札場があったのだと。

また、この小里村の高札場は「東海道分間延絵図」に描かれているのだと。

先程、前を通った『古民家カフェ 一里塚』の案内板もあった。

そして県道549号線に合流。

県道549号線の横に『野洲川』が流れ最も接近している場所であろう。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12