PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

次に滋賀県甲賀市水口町宮の前にある水口神社(みなくちじんじゃ)を訪ねた。

ここも 3月20日の次の『旧東海道を歩く』の移動日に訪ねたのであった

。

入口道路脇には 江戸初期の

常夜燈が並んでいた。

道路より境内を望む。

道路からいきなり境内が広がっているという感じであった。

その道路の横にでーんと『太鼓橋』が盛り上がっていた。4径間多脚式の石造りの『太鼓橋』。

この『太鼓橋』の向こうには鳥居があり何となく参道風。この『太鼓橋』には高欄が無く、

矢川神社の『太鼓橋』と似ていた。

反り橋の右手には桁橋があった。しかし左手には無かった。

『甲賀十三橋』の一つで江戸時代のものと。まるで滑り台の如き『 太鼓橋

』👈リンク。

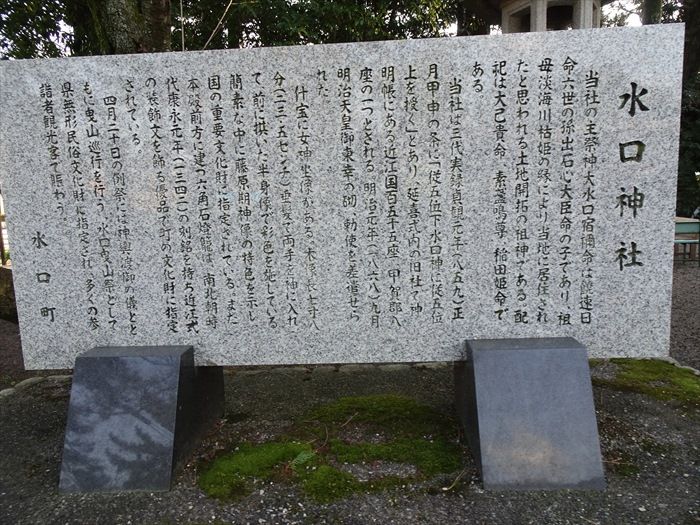

「水口神社

当社は主祭神大水口宿禰命は饒速日命 六世の孫出石心大臣命の子であり、祖母淡海川枯姫の

縁により当地に居住され たと思われる土地開拓の祖神である。

配祀は大己貴命、素盞嗚尊、稲田姫命である。

当社は三代実録貞観元年(八五九)正 月甲申の条に「従五位下水口神に従五位 上を授く」と

あり、延喜式内の旧社で神明帳にある近江国百五十五座、甲賀郡八 座の一つとされる。

明治元年(一八六八)九月 明治天皇御東幸の砌、勅使を差遣せら れた。

什宝に女神坐像がある。木像長七寸八分(二三・五センチ)垂髪で両手を袖に入れて、

前に拱いた半身像で彩色を施している 簡素な中に藤原期神像の特色を示し、 国の重要文化財に

指定されている。また 本殿前方に建つ六角石燈籠は、南北朝時 代康永元年(一三四二)の刻銘を

持ち近江式 の装飾文を飾る優品で町の文化財に指定されている。

四月二十日の例祭には神輿渡御の儀とと もに曳山巡行を行う。水口曳山として

県無形民俗文化財に指定され、多くの参詣者観光客で賑わう。」

「由緒書

御祭神 大水口宿禰命(おおみなくちすくねのみこと)

相殿

大己貴命(おほなむちのみこと)

素盞鳴尊(すさのおのみこと)

稲田姫命(いなだひめのみこと)

由緒

御祭神大水口宿禰命は饒速日命(にぎはやひのみこと)の子孫である出石心大臣命

(いずしごころおほをみのみこと)の御子に坐し、吾が郷土を、御開拓遊された祖神にて

御神徳広大無辺である。

当社の御創祀は不詳ながら「日本三代実録」貞観元年(八五九年)正月甲申の条に

従五位下水口神に従五位上を授くとあり、延喜式内の旧社で神名帳にある

近江国百五十五座甲賀郡八座の一である。大正十三年六月二十一日には県社に列せられた。

例祭

四月二十日

文化財

木造女神坐像(平安時代) 国指定重要文化財 明治四十四年八月九日

官幣(勅使御奉納)

御榊(同右)

古文書(上総介書)

石燈籠(南北朝時代) 甲賀市指定文化財 昭和五十九年四月一日

水口まつり 滋賀県選択無形民俗文化財 昭和三十六年七月六日指定 以上」

『石鳥居』。

『手水舎』。

『社務所』と『斎殿』。

『拝殿』。

拝殿の扁額『水口神社』。

『神馬』の銅像。

『神門』。

『本殿』。

祭神は大水口宿祢命 (おおみなくちのすくね)

。

扁額『式内 水口神社』。

『本殿』を横から。

いくつかの「摂社」があった。

「摂社」とは本社に付属し、その祭神と縁の深い神を祭った社(やしろ)。格式は末社より上位。

『玉津米(たまつめ)神社』。祭神は玉留産靈命(たまるめむすびのみこと) 。

『武雄神社』、祭神は武甕槌神(たけみかづちのかみ)。

『日枝神社』、祭神は大山咋命( おおやまくいのかみ)

配祀 徳川家康。

『水口恵比須神社』。祭神は惠比須大神(えびすおおかみ)。

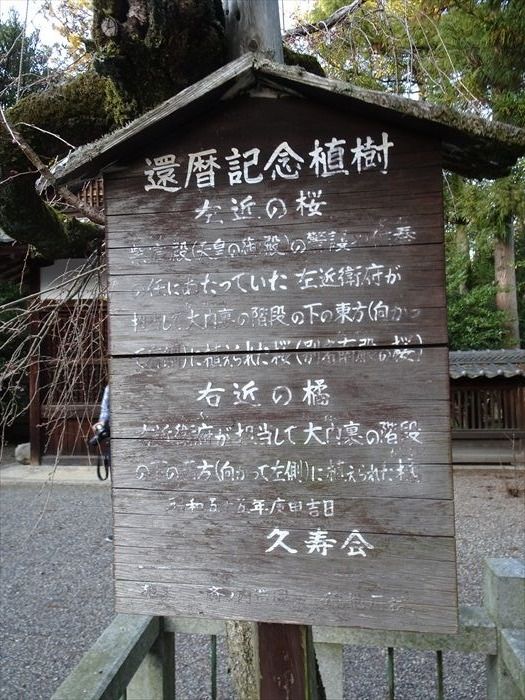

『左近の桜』。

「還暦記念植樹

左近の桜

紫寝殿(天皇の御殿)の警護や信奉の任にあたっていた左近衛府が担当して

右近の橘

右近衛府が担当して大内裏の階段の下の西方(向かって左側)に植えられた橘

昭和五十五年庚申吉日 久寿会」

『拝殿』を『神門』前から。

境内の入口側。

『滋賀県指定無形民族文化財 水口曳山祭り 4月19日・20日』

「水口を代表する水口祭に巡行する曳山は祭礼の顔であり、「二層露天式人形屋台」の

構造をもち、下層には囃子方が乗り、上には趣向をこらした「ダシ」が飾られます。

祭礼に曳山が登場したのは享保20年(1735)とされており、その後変遷を経て、

今日16基が伝存しており県下最多の数を誇ります。江戸時代の近江では、曳山は都市の

シンボルとしてその豪華さが競われ、ここ水口でも町人の経済力と心意気によって

建造されてきました。曳山の中で演奏される囃子は 「水口ぼやし」として、

その勇壮な調べが人々の心を躍らせ、現在は郷土芸能として、祭礼以外にも盛んに演奏され

好評を博しています。」

『水口神社』前の街道には松並木の名残が。

入口右手にも『常夜燈』が並ぶ。

神社の前の民家の庭の花の名は?

姫金魚草(ヒメキンギョソウ)、別名リナリアであろうか。

そしてここから再びこの日のブログに戻る。

『三雲駅』がこの日のゴールと考え歩いていたが、雨が更に激しくなり、私のズック内にも

雨水が入り始めて来たので、旅友Sさんと相談して、この日はここまでとしたのであった。

そして左に折れ、近江鉄道本線の駅で無人駅の『水口石橋駅』に駆け込む。

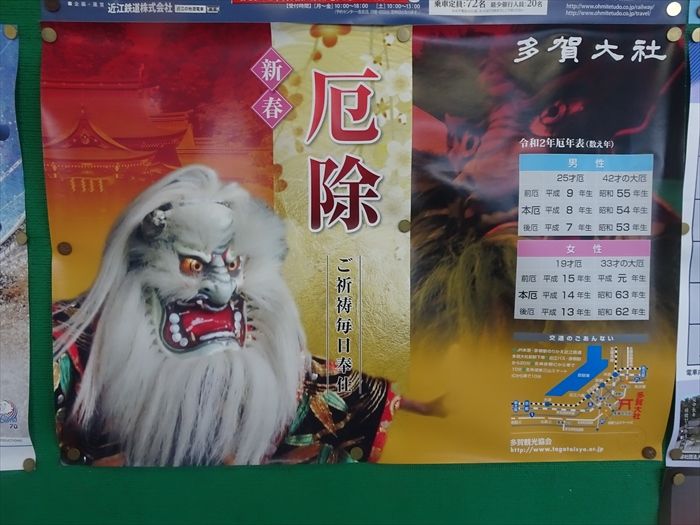

駅構内のポスター『多賀大社』。

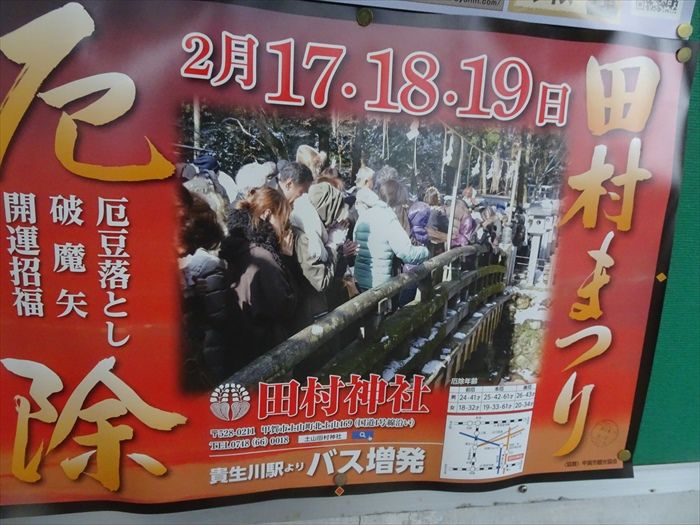

『田村神社 田村まつり』。

『近江の地酒電車』。

電車で貴生川駅に向かおうと思ったが次の電車は40分以上待たなければならず、

タクシーにて旅友Sさんの愛車が待つホテルに向かったのであった。

そして愛車に乗り込み、激しい雨の中、帰路に。

途中左にあったのが、この日のバスの車窓から見た、 甲賀市土山町北土山にある

『平成万人灯』を再び。

『平成万人灯』と刻まれた石碑も。

そして亀山市内に向けて進む。この場所の路面は濡れていなかったのであった。

豊川市内にあった『えびせんべい ちくわの共和国』。

そして吉田大橋を渡ると、左手奥に『吉田城 鉄櫓』が見えた。

そして豊橋公園前の路面電車の走る国道1号線を進む。

安久美神戸神明社(豊橋神明社)前を通過。

豊橋市内を走る路面電車。

そして旅友Sさんのフルコースの運転で無事に茅ヶ崎まで辿り着き、我が車に乗り換え

帰宅したのであった。

・・・ もどる

・・・

・・・完・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12