PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

御茶園墓地公園(おさえんぼちこうえん)の駐車場があった。

更に旧東海道を西に進むと前方右手に杉の巨木が。

右手にあったのが『五十鈴神社』。

入口に大きな常夜燈が。

「林口の勧請縄

毎年の正月三日に林口区の「山の神」の行事として作られ、地域内の三か所に掛け渡されます。

一般の注連縄とは異なり、村の出入り口や神社の境内などに掛けられるもので、勧請縄と

呼ばれるものです。

これは「道切り」つまり村の外から疫病や災厄が侵入するのを防ぐための祈願として

行われるもので、五穀豊穣や村内安全などが書かれた勧請板と、「海老」と呼ばれる藁で

作った飾りものと御幣が付けられます。」

これが「海老」と呼ばれる藁で作った飾りものであろう。

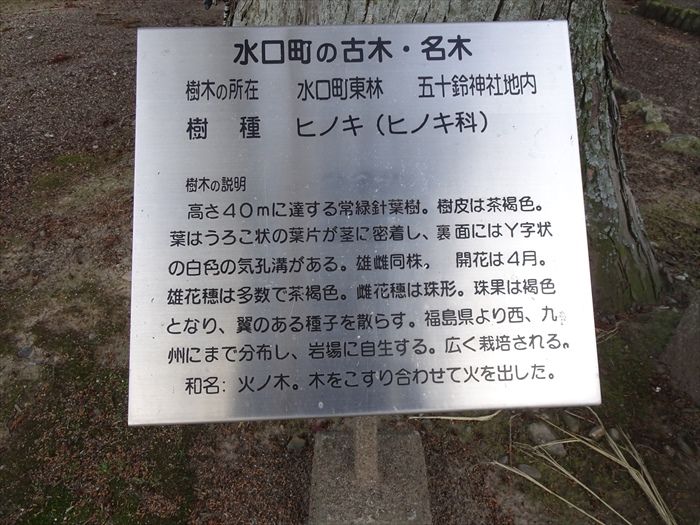

水口町の古木・名木のヒノキ。

ヒノキの古木と常夜燈。

「水口町の古木・名木

樹木の所在 水口町東林 五十鈴神社地内

樹 種 ヒノキ(ヒノキ科)

樹木の説明

高さ40mに達する常緑針葉樹。樹皮は茶褐色。葉はうろこ状の葉片が茎lこ密着し、

裏面にはY字状の白色の気孔溝かある。雄雌同株。開花は4月。雄花穂は多数で茶褐色。

雌花穏は珠形。珠梁は褐色となり、翼のある種子を散らす。福島県より西、九州にまで分布し、

岩場に自生する。広く栽培される。

和名:火ノ木。木をこすり合わせて火を出した。」

『拝殿』。

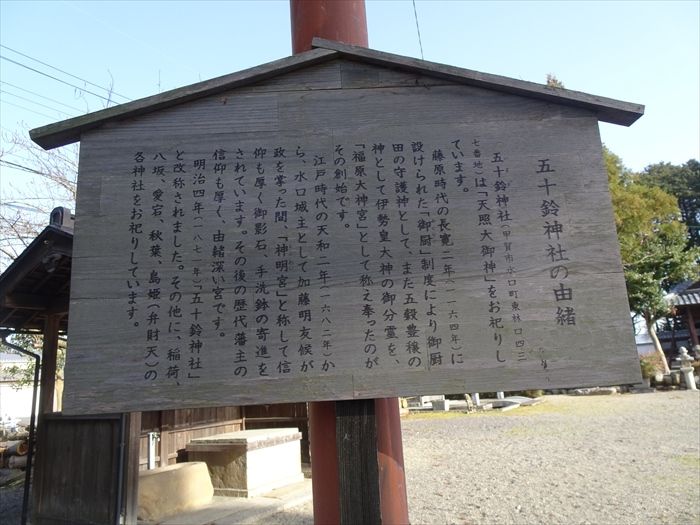

「五十鈴神社由緒

五十鈴神社は、天照大御神をお祀りしています。

藤原時代の長寛2年(1164)に設けられた 「御厨」制度により御厨田の守護神として、

また五穀豊穣の神として伊勢皇大神の御分霊を、「福原大神宮」 として称え奉ったのが

その創始です。

江戸時代の天和2年(1682)から、水口城主として加藤明友候が政を掌った間、「神明宮」

と称して信仰も厚く御影石、手洗鉢の寄進をされています。その後の歴代藩主の信仰も厚く、

由緒深い宮です。

明治4年(1871)「五十鈴神社」 と改称されました。

その他に、稲荷、八坂、愛宕、秋葉、島姫(弁財天)の各神社をお祀りしています。」

左から『秋葉神社・愛宕神社・八坂神社』

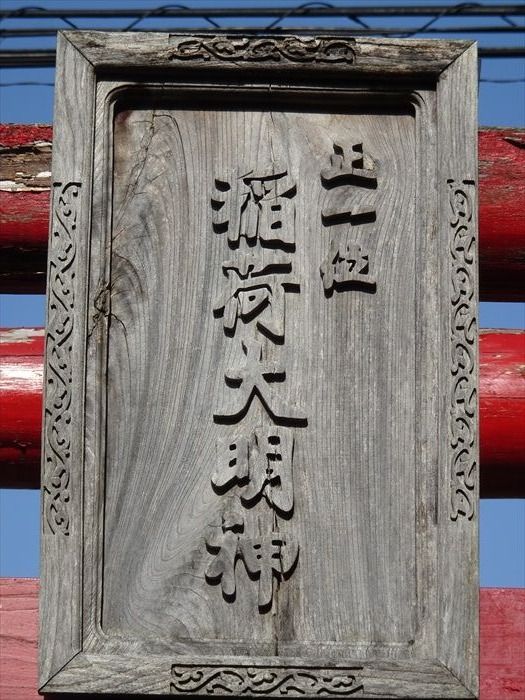

『正一位 稲荷大明神』

扁額『正一位 稲荷大明神』。

『神門』。

『神門』内部。

『常夜燈』。

『社務所』。

『弁財天覆屋』。

『弁財天』。

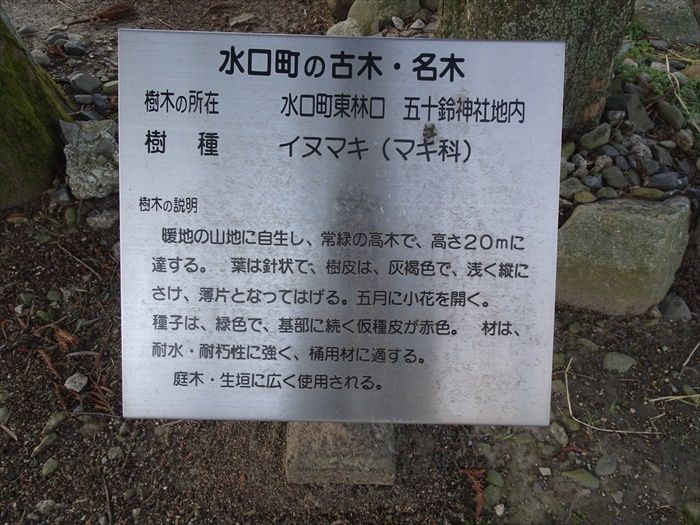

こちらは『イヌマキ』。

「水口町の古木・名木

樹木の所在 水口町東林口 五十鈴神社地内

樹 種 イヌマキ(マキ科)

樹木の説明

暖地の山地に自生し、常緑の高木で、高さ20mに達する.葉は針状で樹皮は、灰褐色で、

浅く縦にさけ、薄片となってはげる.五月に小花を開く。

種子は.緑色で、基部に続く仮種皮が赤色。材は耐水・耐朽牲に強く、桶用材に適する。

庭木・生垣に広く使用される。」

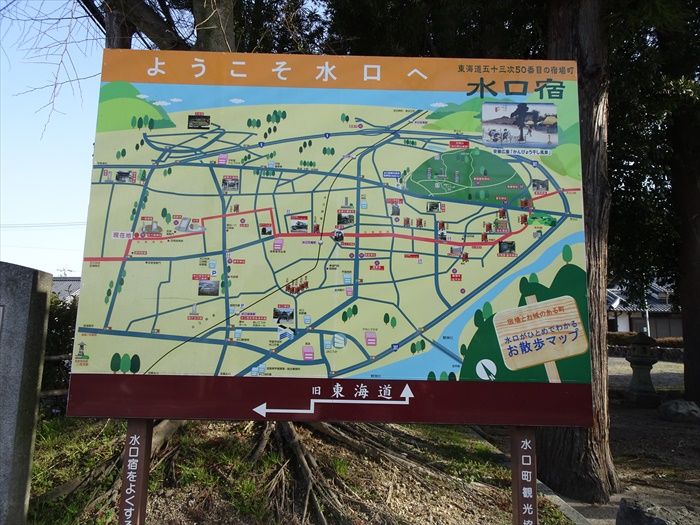

『五十鈴神社』横にあった『ようこそ水口へ』『水口宿 お散歩マップ』

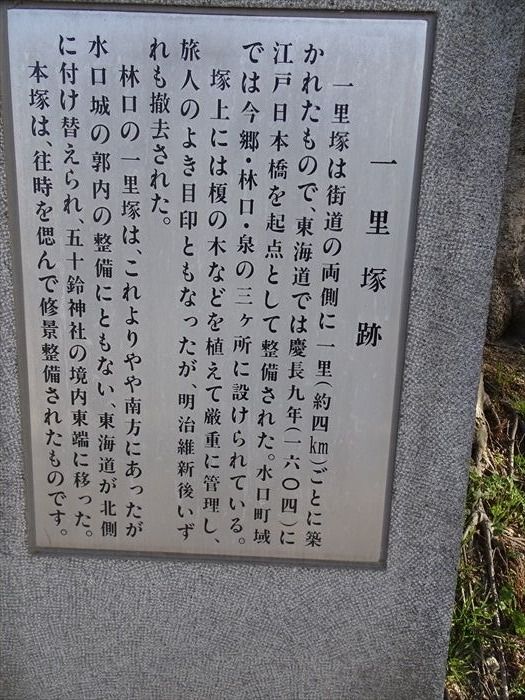

『五十鈴神社』の一角に『林口の一里塚跡』があった。

ここは江戸日本橋から数えて113里目の一里塚跡である。

「一里塚跡

一里塚は街道の両側に一里(約4km)ごとに築かれたもので、東海道では慶長九年

(1604)に江戸日本橋を起点として整備された。水口町域では今郷・林口・泉の三ヶ所に

設けられている。

塚上には榎の木などを植えて厳重に管理し、旅人のよき目印ともなったが、明治維新後

いずれも撤去された。

林口の一里塚は、これよりやや南方にあったが水口城の郭内の整備にともない、東海道が

北側に付け替えられ、五十鈴神社の境内東端に移った。

本塚は、往時を偲んで修景整備されたものです。」

T字路から『一里塚跡』を見る。

旧東海道はこの先の交差点を右に。

こちらはこの先の旧東海道。

交差点を渡って進むと、直ぐ右手に案内板が。

「西見附跡

水口宿の西の端に設けられたもので「京口」と呼ばれています。

木戸や番所が置かれ、宿場の防犯施設となっていました。

東端の・田町と片町の境付近には東見附があ・り「江戸口」と呼ばれ、同じ機能を

果たしていました。

東海道は最初はここから東へまっすぐ延びていましたが、水口城築城と水口藩成立の

二回の機会に北へ迂回させられました。

またここを流れる川は「見附川」と呼ぼれています。」

ここで水口宿は終り、ここから舞込橋にぶつかるまで約2.5Km、ほぼ直線道路に

なっているのであった。

右手にあったのが日蓮宗寺院『妙沾寺(みょうてんじ)』。

『髭題目碑』であろうか?

通称 「淡路阿闍梨」 と言われた日賢の立てた「南無妙法蓮華経」と刻まれた塔が境内中央に。

「髭題目」とは、日蓮宗で、題目の「南無妙法蓮華経」の七字のうち、「法」以外の

六字の端の部分を長くひげのようにのばして書いたもの。

「法」の光に照らされ、万物がことごとく真理を体得して活動することを表したものだと。

比較的新しい『本堂』。

妙沾寺は、昭和2年(1927)神山長兵衛の開基であると。

扁額は『雙龍山(そうりゅうさん)』。

『地蔵堂』。

『地蔵堂』内部。

更に人の姿のない旧東海道を進む。

左手に『美冨久(みふく)酒造』。

東海道五十三次・五十番目の宿場町『水口宿』の街道筋に蔵を構えて、

平成29年で創業100周年を迎えた老舗の酒造店。

店頭にあった大正9年製造の手動式消防ポンプ車。

昔は、手押しポンプ(龍吐水、腕用ポンプ)やバケツで消火をおこなっていた。

その後馬車の消防車ができたが、馬は火を怖がって火事場に近づけなかった。

自動車が作られるようになってからは消防車になった。

手押しポンプが使われていたのは明治の初期から終わり頃までだと。

『美冨久酒造株式会社』入口。

窓の内側には『水口 街道ひなかざり』の『親王飾り』が。

『東海道 五十三次 水口宿 街道蔵』。

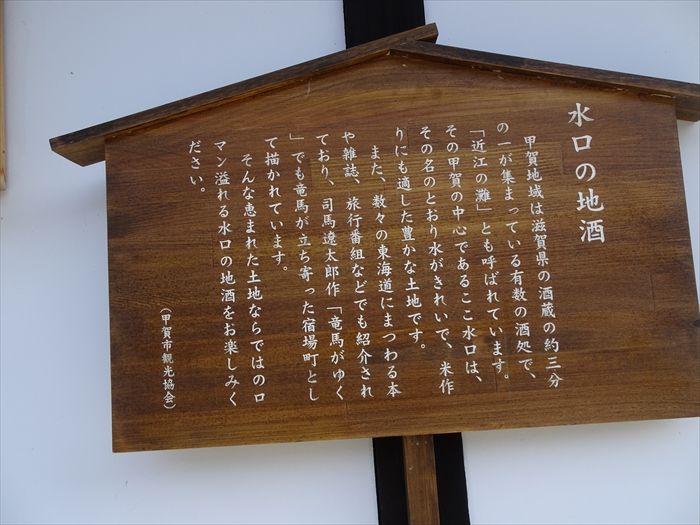

「水口の地酒

甲賀地域は滋賀県の酒蔵の約三分の一が集まっている有数の酒処で、「近江の灘」とも

呼ぼれています。

その甲賀の中心であるここ水口は、その名の通り水がきれいで、米作りにも適した

豊かな土地です。

また、数々の東海道にまつわる本や雑誌、旅行番組などでも紹介されており

司馬遼太郎作[竜馬がゆく」でも竜馬が立ち寄った宿場町として描かれています。

そんな恵まれた土地ならではの口マン溢れる水口の地酒をお楽しみください。」

『美冨久』。

3月28日(土)、29日(日)の開催予定の『春の蔵祭り』は開催延期と。

蔵の上部には『杉玉』が。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12