PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

旧東海道を更に西に進むと、右手に『柏木神社』社標と常夜燈、石鳥居があった。

この先、300mほど先の林の中に『柏木神社』があるのだったが、訪ねなかった。

『拝殿』をネットより。

「社伝によると673年(白鳳元)、あるいは白鳳以前の創祀とされています。

日吉宮、日吉山王宮と称していましたが、建久年間、源頼朝上洛の折に鎌倉鶴岡八幡宮より

勧請合祀し、 以後、若宮八幡宮と称されるようになったといいます。明治4年に柏木神社と

改めました。」

【 https://rubese.net/gurucomi001/?id=380829

】より

石鳥居の左手前にあったのが『馬場改修記念』碑。

滋賀県知事 堀田義次郎(1919~1923在任)

原内閣により任命 と。

『柏木神社』への入口とは反対側の路地の左側にあった小さな神社。

これは神社の裏にある美冨久酒造(株)の蔵の守護神であろうか。

更に旧東海道をひたすら真っ直ぐ進む。

更に進むと左手の民家の横に並んでいた石灯籠や狛犬らしきものも。

どこかの廃社のものであろうか?

この付近が『北脇縄手』。

前方左手に小さな『地蔵』とその先に『石碑』があった。

『地蔵』には花とお茶のペットボトルが置かれていた。

「北脇縄手と松並木」碑。

東海道が一直線にのびるこの辺りは、江戸時代「北脇縄手」と呼ばれた。

縄手(畷)とは田の中の道のことで、東海道の整備にともない曲りくねっていた

旧伊勢大路を廃し、見通しの良い道路としたことにちなむと考えられる。

江戸時代、東海道の両側は土手になり松並木があった。街道は近隣の村々に掃除場所が

割り当てられ、美しさが保たれていた。旅人は松の木蔭に涼を取り、旅の疲れを休めたと

いわれている。」

更に直線道路が続いていたが松並木の姿は全くなくなっていた。

小さな『地蔵』が所々に置かれていた。

更にこの先にも。

2体の『地蔵』様。

正面から。

左手に東屋風の休憩所が。

「三世代北脇 湧遊 せせらぎ広場

この親水公園は、清水(しょうず)池の自然を生かし小川を取り戻す会を中心に整備構想をされ、

せせらぎ水路や景観親水施股を備えた地域の憩の場として整備されました。

清水池とは、かんかい期間に清水か湧く池を示しています。

みんなで大切に利用し、いつもきれいにしましょう。」

小さな木造水車。

『五基の庚申塔』

その先右手。煉瓦ブロックの台石に囲まれて、屋根付きでなかよく五基並んでいるのが

微笑ましい。

その直ぐ先の小さな林の中の『地蔵様』と常夜燈。

再び水口町北脇の街並みが。

左手に旧家。

『北脇公民館』。

『北脇公民館』の前の『割烹 米新桜』。

更に進むと左手にあったのが甲賀市立柏木小学校。

右手に『甲賀警察署 柏木警察官駐在所』。

左手に『水口北脇郵便局』。

そして右手前方に見えて来たのが『柏木公民館』。

『柏木公民館』前には『水口宿モニュメント』があった。

半鐘櫓のモニュメント。

半鐘を鳴らすために梯子を上る姿が。

櫓の中には干瓢作りの人形がいるのだと。

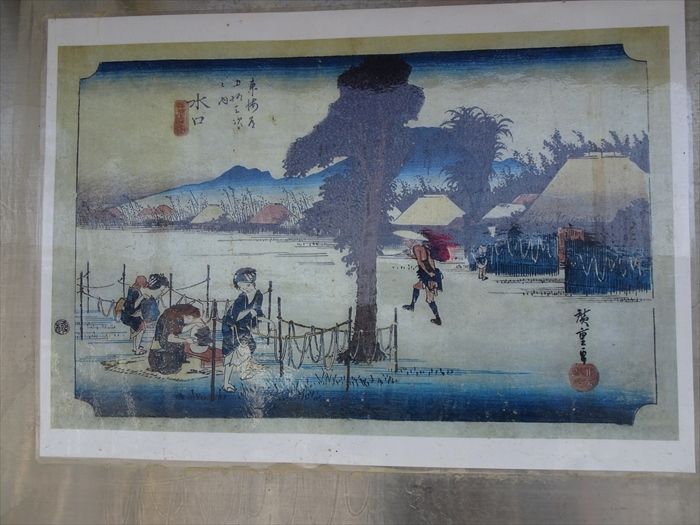

モニュメントの前面には広重の「水口宿」の絵、裏面には、五十三次の宿場と広重の辞世の句が

書かれていた。

『広重辞世の句』

東路に 筆を残して 旅の空 西の御国(くに)の 名ところを見舞(みん)

交通安全の信楽焼の狸。

柏木公民館の斜向かいに北脇本町集会所があり、この脇に『愛宕神社

』

と思われる小社があった

。

畑の中に吹き流しが。

『五重相伝 蓮臺山 淨品寺』の文字が。

ネット情報によると

「五重相伝(ごじゅうそうでん)とは浄土宗においてもっとも重要な教えを伝える法要です。

元来は出家のためのもので、五重相伝を受けることにより、浄土の信仰や念仏を唱える意味を

理解し、仏教徒としての生き方を深めることができます。

五重相伝は、浄土宗の教えの真髄を初重(しょじゅう)から第五重(だいごじゅう)の五段階に

分けて相伝するもので、5日間にわたって行われます。その内容は、

初重(しょじゅう)

法然上人が作ったとされる「往生記」1巻により「機」について相伝

二重(にじゅう)

浄土真宗第二祖 聖光上人(弁阿)の「末代念仏授手印」1巻により「法」について相伝

三重(さんじゅう)

浄土宗第三祖 良忠上人(然阿良忠)の『領解末代念仏授手印鈔』1巻により「解」に

ついて相伝

四重(しじゅう)

良忠上人『決答授手印疑問鈔』2巻により「証」について相伝

第五重(だいごじゅう)

曇鸞大師『往生論註』に説くお十念について相伝」

右手角に道標が。

南北に横断する柏貴農道の信号交差点を越え、その先で泉地区(旧泉村)に入ると、

道標には『従是山村天神道十二丁』と刻まれていた。

北東に4kmほどの場所に山村神社があるようだ。恐らく、この神社への道標。

更に進むと、今度は左手に『祠』が。

この『祠』は 『愛宕神社

』?

。

そして漸く緩やかなカーブが始まる。

ここにも石仏が。

紫の旗が掲げられた建物が右手に。

ここは『天理教白水分教会』。

『本堂』。

『本堂』屋根の鬼瓦。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12