PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

そしてこちらは「趣味の養蜂場」のある菜園です。

1列に並んでいるのは、手前からスイカ、カボチャ、ズッキーニ。

植え付け後に、保温用の「苗キャップ」を被せました。

スイカ、カボチャの苗床の周囲には、花も終わった菜の花を抜き取り敷き詰めました。

そしてその上に、栽培しておいた小麦も根から掘り上げ、藁代わりに上面に敷き詰めました。

畝に藁を敷く目的は

①畝の乾燥防止(土壌の保水性の維持)

➁強風対策:蔓(つる)が藁(わら)に絡まり、強風に煽られるのを防ぐ。

③降雨時の泥跳ね防止:スイカ、カボチャを病気と汚れから守る。

もう少し、成長したらマルチの上部の黒い場所にも藁を敷く予定です。

そしてこちらは「枝豆」。

こちらは「長芋」とその支柱。

昨年は台風の強風で、支柱が折れ悲惨な状態になってしまいましたので

今年は補強の支柱を増やしインシュロックで固縛する場所も増やしたつもりですが・・・。

既に「長芋」の蔓が1m以上に伸びてネットに絡まっています。

そして「そら豆」の前には、見張り役のお兄さんが頑張ってくれています。

そろそろズボンはお色直しの時期に来ていますが・・・・。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この日は2020年3月22日(日)、『旧東海道を歩く』のプロローグである京都三条大橋までの

2日目の朝。日本橋をスタートして31日目の朝でもあった。

7時からの朝食会場にて朝食を楽しむ。

朝食は通常はバイキング形式とのことだが、新型コロナウイルスの関係で弁当式に

なっていた。また前の宿泊客が食べ終わり退席するとその席を直ぐに消毒して

くれていたのであった。

そして7:20過ぎにホテルを出てJR瀬田駅まで徒歩で向かう。

8:10発の草津線の電車で手原駅で下車。

1922年(大正11年)11月5日 - 日本国有鉄道草津線の石部駅 - 草津駅間に新設開業。

1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅となる。

そして前日の夕方にカメラを向けた駅前ロータリーのモニュメントを再び。

「ようこそ 馬のまち 栗東へ」の横断幕も。

ここ栗東市は日本中央競馬会の栗東トレーニングセンター(トレセン)があることでも有名。

【 https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/hakase/info/47/index.html 】より

そしてこの日・31日目の『旧東海道を歩く』のスタート。

この日の目的地はJR大津駅。

右手奥にあったのが『浄土宗本願寺派 光輪山 圓徳寺』。

正面に『山門』その奥に『圓徳寺 本堂』。

「圓徳寺は、享徳2年(1453)真覚法師が蓮如上人に帰依して手原道場として開基した。

その後、昭和38年(1963)不慮の火災で堂宇と共に寺宝も灰燼に帰したが、

導師御真筆の三帖和讃は焼失を免れた。

山門前に蓮如上人御旧跡碑があり、境内には親鸞聖人像・蓮如上人像がある。」

その隣りにあったのが『浄土宗 三雲山 真慶寺』。

境内の『水子地蔵尊』。

『地蔵尊』。

『地蔵尊・無縁仏・五輪塔』。

『聖観世音菩薩像』。

『真慶寺 本堂』。

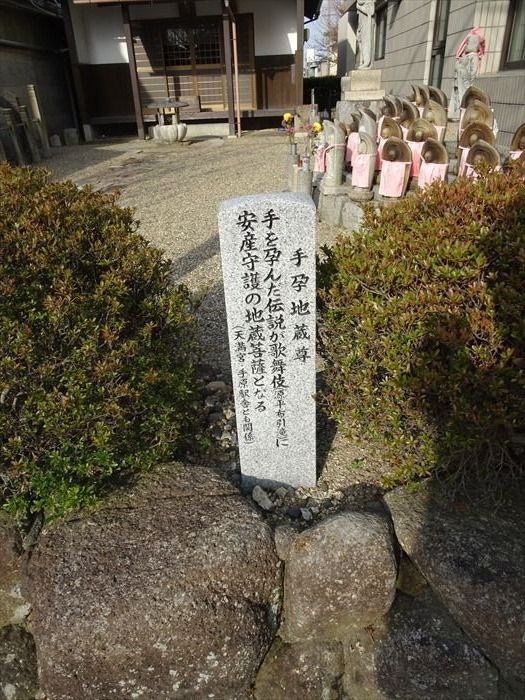

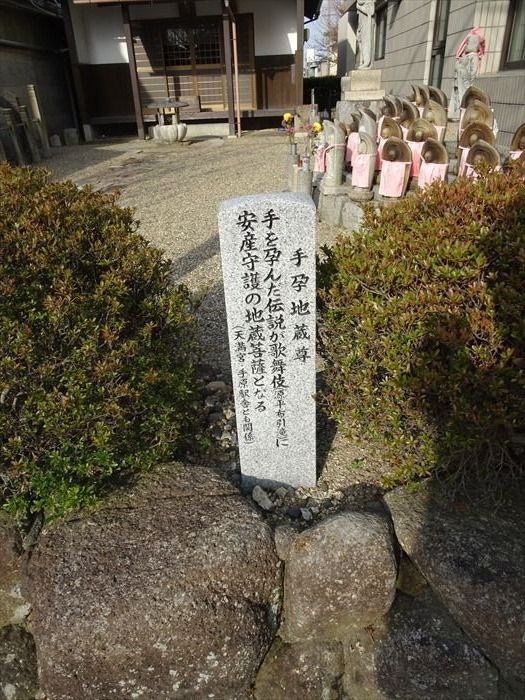

『手孕地蔵尊』碑。

「手を孕んだ伝説が歌舞伎(源平布引滝)に安産守護の地蔵菩薩となる。」

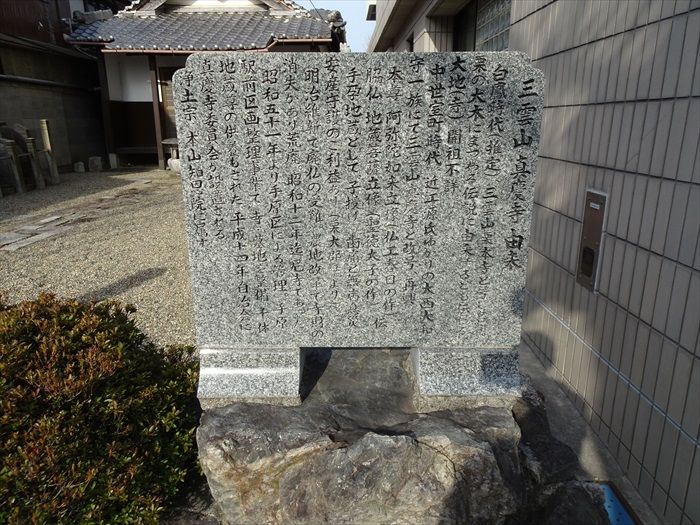

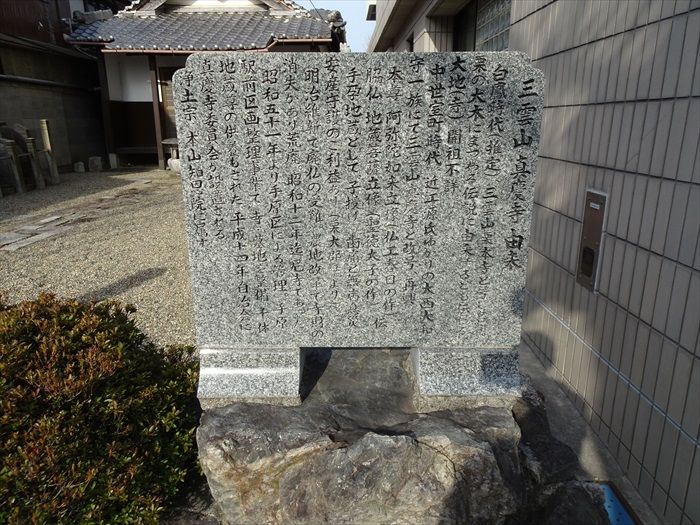

「三雲山 真慶寺 由来

白鳳時代(推定)、三雲山栗本寺と号し名刹栗の大木にまつわる伝説に由来するとも

伝わる大地(寺)。開祖不詳。中世室町時代、近江源氏ゆかりの大西大和守一族にて

三雲山真慶寺と改号、再興。本尊 阿弥陀如来立像(仏工春日作)脇仏 地蔵菩薩立像

(聖徳太子作)手孕地蔵として、子授け、歯痛と無病息災、安産守護のご利益あり

(栗太郡誌より)明治維新で廃仏の受難。農地改革で寺財の消失があり荒廃。

昭和12年まで尼寺であった。

昭和51年より手原区による管理。手原駅前区画整理事業で、寺・墓地を整備、千体地蔵尊の

供養もされた。平成14年自治会に、真慶寺委員会が設置される。浄土宗本山知恩院に属す。」

旧東海道に入り西に進む。

前日歩いた旧東海道を振り返る。右手には『手原稲荷神社』が。

左手に『旗本渡辺領代官猪飼邸跡』があった。

長屋門の遺構が残っており、現在はこの門の横に猪飼時計店があった。

更に旧東海道を進む。

代官邸跡の直ぐ先の十字路を越えた右手に『東経136度子午線標柱』が。

正面に「東経136度子午線」、右側面に「北緯35度01分22秒」と刻まれていた。

そして左側面には 「太陽南中時刻午前11時56分 05年11月建立」と刻まれていた。

真っ直ぐ延びた手原の街道の両側には、立派な造りの旧家が建ち並んでいた。

立派な白壁の蔵。

街道の右側にも旧家が。

再び左手の旧家を。

屋根には鍾馗様?が。

先に進むと右手筋の手前に石柱が。

『東海道 すずめ茶屋跡地』と刻まれた石柱。

右側面には「石部へ伊勢参道」と。

左側面には「草津へ中仙道」と。

石柱の残りのニ面にも道筋が刻まれ、この石柱は道標になっており、右手筋は琵琶湖東岸の

志那津の湊へ通じる道。徳川家康は大阪冬の陣の際にこの志那津の湊から船で渡り、この時、

志那津は 「死なず」 に通じ縁起が良いとされたのだと。

「東海道毛原村 田楽茶屋 すずめ茶屋 葉山東街道まちづくり」の木製看板。

ここには茶屋があり、菜飯と豆腐の田楽が名物であり、雀が多く集まる木があったことから

『すずめ茶屋』と呼ばれたとのこと。

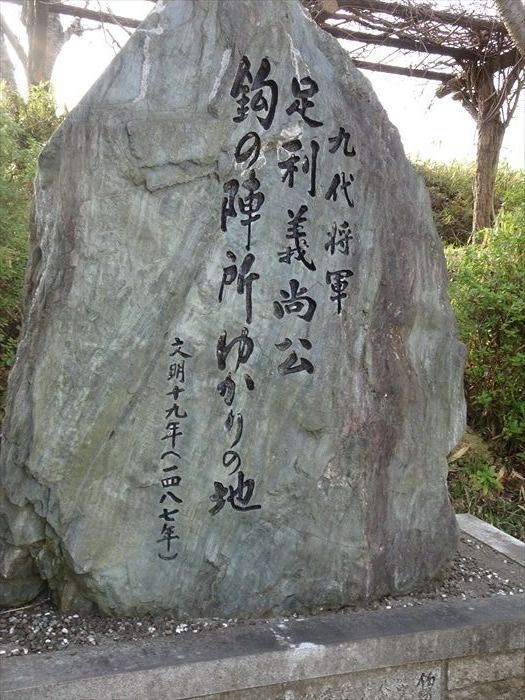

先に進んで県道55号線を越えると、左手の上鈎池の堤脇に『鈎(まがり)の陣跡』があった。

ここは足利幕府第9代将軍吉尚公が、幕府に反抗する六角高頼を討伐する為この地に着陣するも、

25歳の若さで病没してしまった所であると。

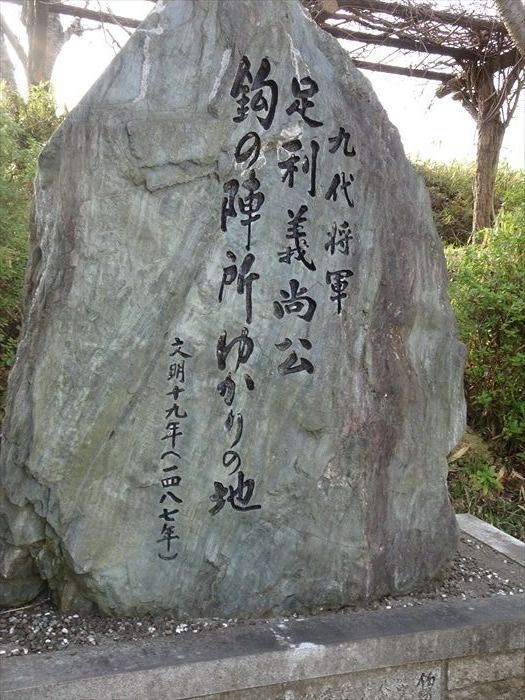

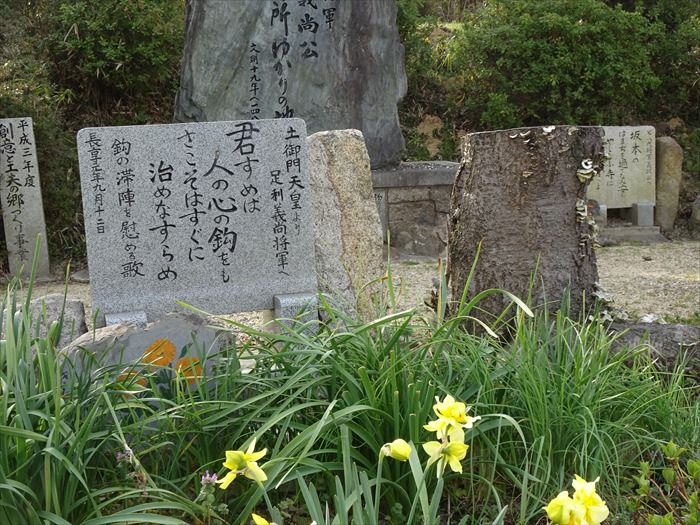

『九代将軍足利義尚公 鈎の陣所ゆかりの地碑 文明十九年(一四八七)年』。

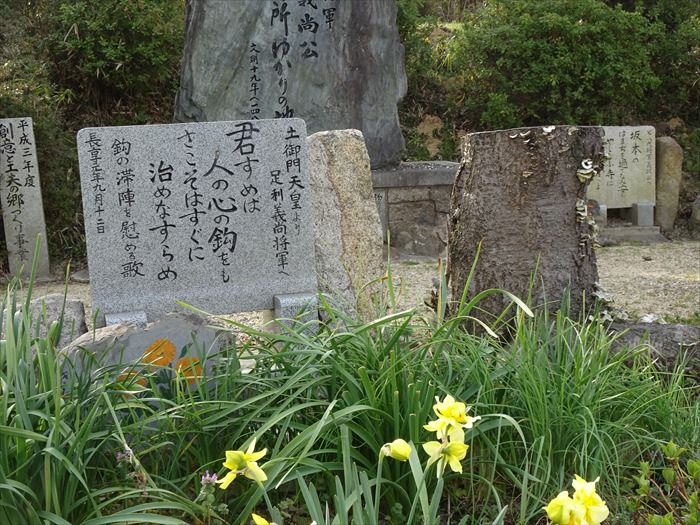

『陣中で詠まれた歌碑』などが並んでいた。

左から

「坂本の はまちを過て なみ安く やしなふ寺に 住とこたへよ」

父八代将軍義政公へ 長享元年十月四日義尚着陣の時

「やがてはや 國治まりて 民安く やしなう寺も 立ちそかへらん」

義政公の返歌 長享元年都より

「かへりねと 志賀の浦浪 たたぬ日も 君を都に またぬ日はなし」

中納言入道宋世義尚へ 鈎へ陣かへ霜月廿日

「君すめは 人の心の鈎をも さこそはすぐに 治めなすらめ」

土御門天皇より足利義尚将軍へ 鈎の滞陣を慰める歌(長享元年九月十二日)

『陣中で詠まれた歌碑』を反対側から。

堤防に上がり『上鈎池(かみまがりいけ、かみこういけ)』を見る。

市街地の中にあって野鳥の楽園の様相の池。

浮き島のようなものも見える『上鈎池』であった。

交差点は『上鈎東(かみまがりひがし)』。

『上鈎東』交差点を渡り直進する。

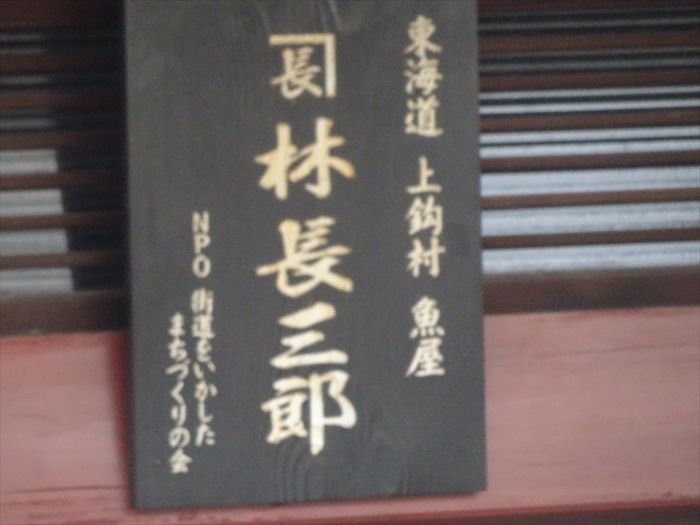

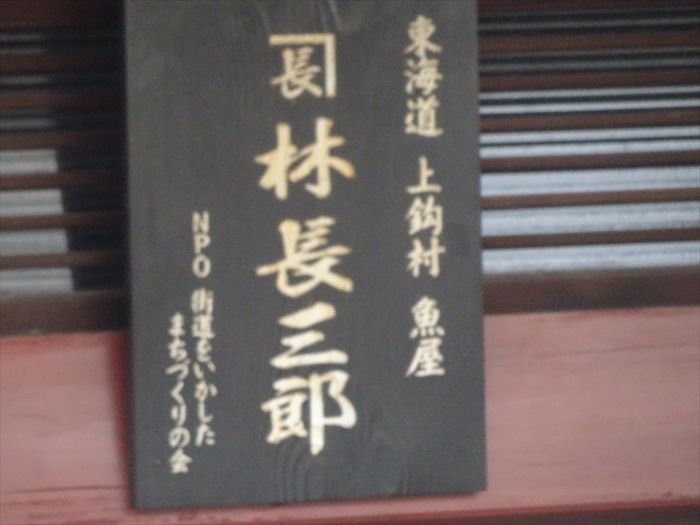

左側の旧家は『魚屋 林長三郎』。

木札『東海道 上鈎村 魚屋 林長三郎』。

右手の旧家。二階には虫籠窓(むしこまど)が。

右手の現代風民家の石塀にも木札が。

木札『東海道 上鈎村 米屋庄兵衛』。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

1列に並んでいるのは、手前からスイカ、カボチャ、ズッキーニ。

植え付け後に、保温用の「苗キャップ」を被せました。

スイカ、カボチャの苗床の周囲には、花も終わった菜の花を抜き取り敷き詰めました。

そしてその上に、栽培しておいた小麦も根から掘り上げ、藁代わりに上面に敷き詰めました。

畝に藁を敷く目的は

①畝の乾燥防止(土壌の保水性の維持)

➁強風対策:蔓(つる)が藁(わら)に絡まり、強風に煽られるのを防ぐ。

③降雨時の泥跳ね防止:スイカ、カボチャを病気と汚れから守る。

もう少し、成長したらマルチの上部の黒い場所にも藁を敷く予定です。

そしてこちらは「枝豆」。

こちらは「長芋」とその支柱。

昨年は台風の強風で、支柱が折れ悲惨な状態になってしまいましたので

今年は補強の支柱を増やしインシュロックで固縛する場所も増やしたつもりですが・・・。

既に「長芋」の蔓が1m以上に伸びてネットに絡まっています。

そして「そら豆」の前には、見張り役のお兄さんが頑張ってくれています。

そろそろズボンはお色直しの時期に来ていますが・・・・。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この日は2020年3月22日(日)、『旧東海道を歩く』のプロローグである京都三条大橋までの

2日目の朝。日本橋をスタートして31日目の朝でもあった。

7時からの朝食会場にて朝食を楽しむ。

朝食は通常はバイキング形式とのことだが、新型コロナウイルスの関係で弁当式に

なっていた。また前の宿泊客が食べ終わり退席するとその席を直ぐに消毒して

くれていたのであった。

そして7:20過ぎにホテルを出てJR瀬田駅まで徒歩で向かう。

8:10発の草津線の電車で手原駅で下車。

1922年(大正11年)11月5日 - 日本国有鉄道草津線の石部駅 - 草津駅間に新設開業。

1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道(JR西日本)の駅となる。

そして前日の夕方にカメラを向けた駅前ロータリーのモニュメントを再び。

「ようこそ 馬のまち 栗東へ」の横断幕も。

ここ栗東市は日本中央競馬会の栗東トレーニングセンター(トレセン)があることでも有名。

【 https://www.pref.ibaraki.jp/bugai/koho/kenmin/hakase/info/47/index.html 】より

そしてこの日・31日目の『旧東海道を歩く』のスタート。

この日の目的地はJR大津駅。

右手奥にあったのが『浄土宗本願寺派 光輪山 圓徳寺』。

正面に『山門』その奥に『圓徳寺 本堂』。

「圓徳寺は、享徳2年(1453)真覚法師が蓮如上人に帰依して手原道場として開基した。

その後、昭和38年(1963)不慮の火災で堂宇と共に寺宝も灰燼に帰したが、

導師御真筆の三帖和讃は焼失を免れた。

山門前に蓮如上人御旧跡碑があり、境内には親鸞聖人像・蓮如上人像がある。」

その隣りにあったのが『浄土宗 三雲山 真慶寺』。

境内の『水子地蔵尊』。

『地蔵尊』。

『地蔵尊・無縁仏・五輪塔』。

『聖観世音菩薩像』。

『真慶寺 本堂』。

『手孕地蔵尊』碑。

「手を孕んだ伝説が歌舞伎(源平布引滝)に安産守護の地蔵菩薩となる。」

「三雲山 真慶寺 由来

白鳳時代(推定)、三雲山栗本寺と号し名刹栗の大木にまつわる伝説に由来するとも

伝わる大地(寺)。開祖不詳。中世室町時代、近江源氏ゆかりの大西大和守一族にて

三雲山真慶寺と改号、再興。本尊 阿弥陀如来立像(仏工春日作)脇仏 地蔵菩薩立像

(聖徳太子作)手孕地蔵として、子授け、歯痛と無病息災、安産守護のご利益あり

(栗太郡誌より)明治維新で廃仏の受難。農地改革で寺財の消失があり荒廃。

昭和12年まで尼寺であった。

昭和51年より手原区による管理。手原駅前区画整理事業で、寺・墓地を整備、千体地蔵尊の

供養もされた。平成14年自治会に、真慶寺委員会が設置される。浄土宗本山知恩院に属す。」

旧東海道に入り西に進む。

前日歩いた旧東海道を振り返る。右手には『手原稲荷神社』が。

左手に『旗本渡辺領代官猪飼邸跡』があった。

長屋門の遺構が残っており、現在はこの門の横に猪飼時計店があった。

更に旧東海道を進む。

代官邸跡の直ぐ先の十字路を越えた右手に『東経136度子午線標柱』が。

正面に「東経136度子午線」、右側面に「北緯35度01分22秒」と刻まれていた。

そして左側面には 「太陽南中時刻午前11時56分 05年11月建立」と刻まれていた。

真っ直ぐ延びた手原の街道の両側には、立派な造りの旧家が建ち並んでいた。

立派な白壁の蔵。

街道の右側にも旧家が。

再び左手の旧家を。

屋根には鍾馗様?が。

先に進むと右手筋の手前に石柱が。

『東海道 すずめ茶屋跡地』と刻まれた石柱。

右側面には「石部へ伊勢参道」と。

左側面には「草津へ中仙道」と。

石柱の残りのニ面にも道筋が刻まれ、この石柱は道標になっており、右手筋は琵琶湖東岸の

志那津の湊へ通じる道。徳川家康は大阪冬の陣の際にこの志那津の湊から船で渡り、この時、

志那津は 「死なず」 に通じ縁起が良いとされたのだと。

「東海道毛原村 田楽茶屋 すずめ茶屋 葉山東街道まちづくり」の木製看板。

ここには茶屋があり、菜飯と豆腐の田楽が名物であり、雀が多く集まる木があったことから

『すずめ茶屋』と呼ばれたとのこと。

先に進んで県道55号線を越えると、左手の上鈎池の堤脇に『鈎(まがり)の陣跡』があった。

ここは足利幕府第9代将軍吉尚公が、幕府に反抗する六角高頼を討伐する為この地に着陣するも、

25歳の若さで病没してしまった所であると。

『九代将軍足利義尚公 鈎の陣所ゆかりの地碑 文明十九年(一四八七)年』。

『陣中で詠まれた歌碑』などが並んでいた。

左から

「坂本の はまちを過て なみ安く やしなふ寺に 住とこたへよ」

父八代将軍義政公へ 長享元年十月四日義尚着陣の時

「やがてはや 國治まりて 民安く やしなう寺も 立ちそかへらん」

義政公の返歌 長享元年都より

「かへりねと 志賀の浦浪 たたぬ日も 君を都に またぬ日はなし」

中納言入道宋世義尚へ 鈎へ陣かへ霜月廿日

「君すめは 人の心の鈎をも さこそはすぐに 治めなすらめ」

土御門天皇より足利義尚将軍へ 鈎の滞陣を慰める歌(長享元年九月十二日)

『陣中で詠まれた歌碑』を反対側から。

堤防に上がり『上鈎池(かみまがりいけ、かみこういけ)』を見る。

市街地の中にあって野鳥の楽園の様相の池。

浮き島のようなものも見える『上鈎池』であった。

交差点は『上鈎東(かみまがりひがし)』。

『上鈎東』交差点を渡り直進する。

左側の旧家は『魚屋 林長三郎』。

木札『東海道 上鈎村 魚屋 林長三郎』。

右手の旧家。二階には虫籠窓(むしこまど)が。

右手の現代風民家の石塀にも木札が。

木札『東海道 上鈎村 米屋庄兵衛』。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.