PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

昨夜は我が家の上空に『国際宇宙ステーション・ISS/きぼう』の飛行する姿が見えました。

各国が最新技術を結集したこの国際プロジェクトに、日本も日本実験棟「きぼう」や

宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)などで参加しているのです。

その大きさは約108.5m×72.8mとほぼサッカー場ほどの大きさとなり、質量は約420トン

もあるのだと。

時間は19:55前から4分ほど、南西上空から北東へ移動。

−2等星ほど?の明るさでした。

地上から約400kmの上空を秒速約7.7km(時速約27,700km)で飛行していて、

新型コロナ沈静化への『きぼう(希望)』になることを願って妻と二人で追いかけました。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

草津宿の旧東海道を更に進む。

左右両側に旧家が。

右の路地の白塀は『草津本陣跡』のもの。

左手に『藤屋与左衛門脇本陣跡』があった。

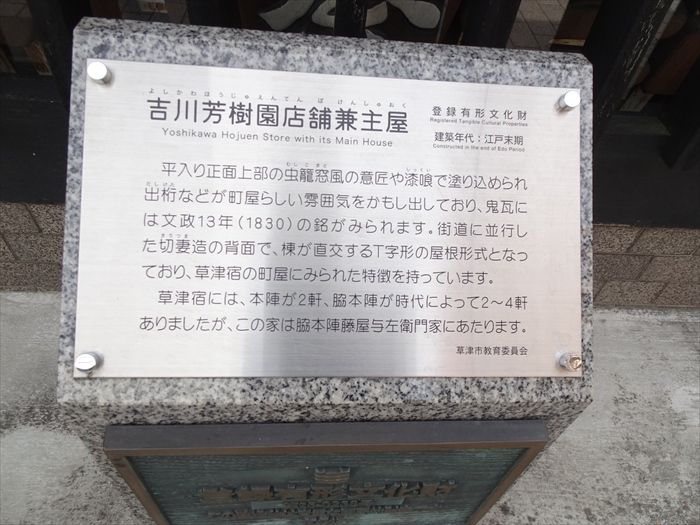

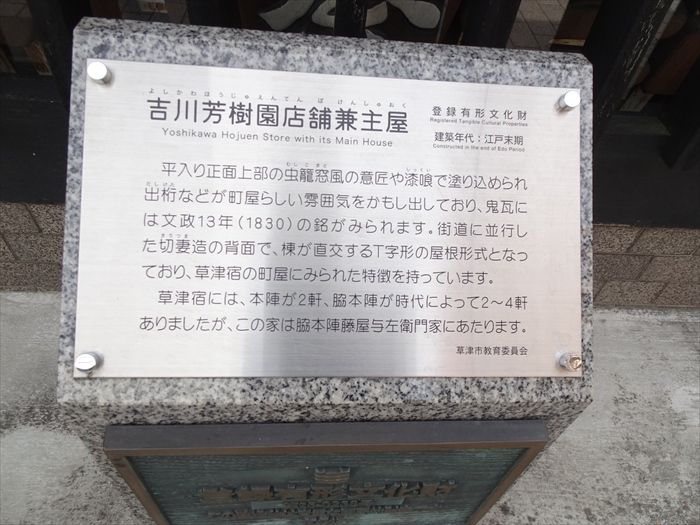

明治時代に御茶屋となった吉川芳樹園の店舗兼主屋は、平入り正面上部の虫籠窓風の意匠や

漆喰で塗り込められ、出桁などが町屋らしい雰囲気を醸し出している。

鬼瓦に文政13年(1830)の銘があるこの建物は国の登録有形文化財に指定されている。

『名産茶』『東海道 脇本陣 藤屋與左衛門』の木札。

「吉川芳樹園店舗兼主屋

かもし出しており、鬼瓦には又政13年(1830)の銘がみられます。

街道に並行した切妻造の背面で、棟が直交するT字形の屋根形式となっており、草津宿の町屋に

みられた特徴を持っています.

草津宿には、本陣が2軒、脇本随が時代によって2~4軒ありましたが、この家は

脇本陣藤屋与左衛門家にあたります。」

店舗になっていた。

店舗の右側には、『草津宿 脇本陣跡碑』が建っていた。

『草津宿 脇本陣跡碑』。

左手に『マンポのとなりのこ』とその前に『くさつ』と刻まれた石碑。

以前は『マンポのとなり』でコミュニティーセンターになっていた模様。

ここで絵画展開催や琴等の和楽の稽古場として使われていたようだが、現在は店名も変わり・・。

その入口の先にあった石碑と案内板。

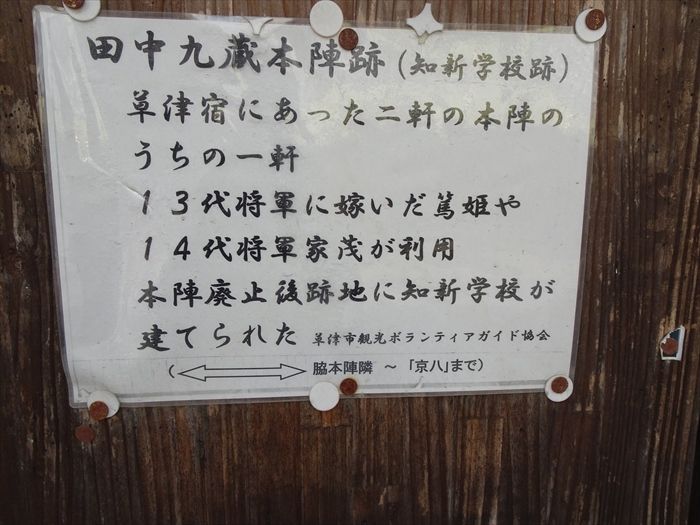

江戸時代は、草津宿にあった二つの本陣の、もう一軒だったようだ。

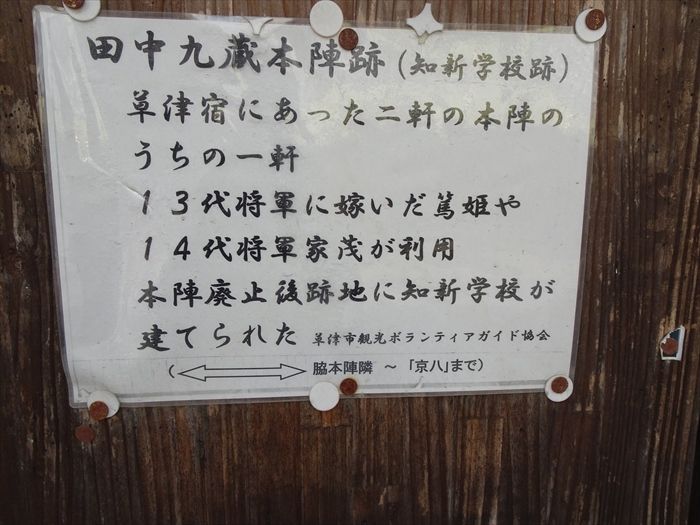

田中九蔵本陣跡(知新学校跡)草津宿にあったニ軒の本陣のうちの一軒

『知新學校』。

草津村三丁目島田右衛門の建物を借り受け、借り校舎にあて矢倉・草津・大路井・小柿の

4か村の連区によリ『知新學校 』として明治6年9月12日に創立。

旧東海道は緩やかにカーブ。

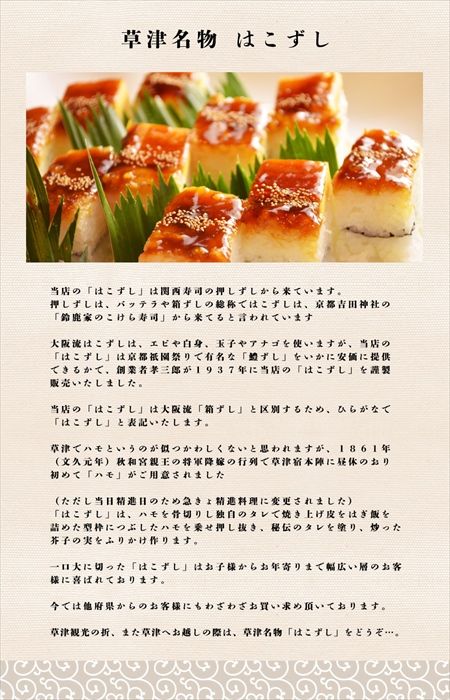

前方左手に『はこずし』の幟が。

『老舗・寿司清』。

創業78年の老舗。

「全国すし技術コンクール」で金賞を受賞した店主の木村孝一(きむらこういち)さんが

腕をふるう。この店の草津名物の「はこずし」はハモを丁寧に骨きりし、店独自の特製タレで

仕上げているのだと。これを目当てに来店する客が多いと。

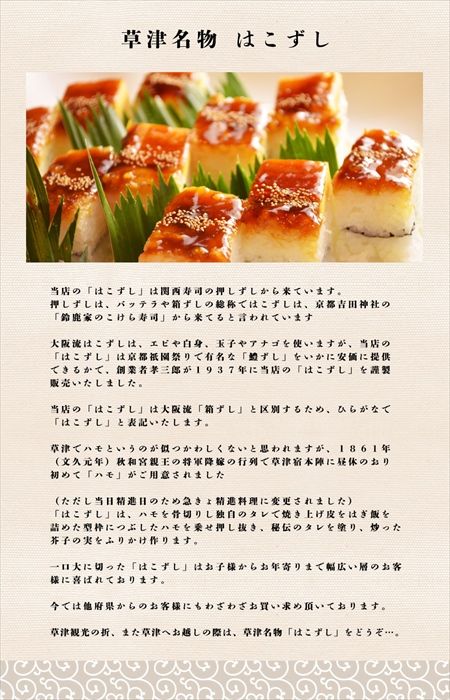

草津名物の「はこずし」の写真を『老舗・寿司清』のHPより。

美味しそう!!

「草津名物 はこずし

当店の「はこずし」は関西寿司の押しずしから来ています。

押しずしは、バッテラや箱ずしの総称ではこずしは、京都吉田神社の「鈴鹿家のこけら寿」から

来てると言われています。

大阪流はこずしは、エピや白身、玉子やアナゴを使いますか、当店の「はこずし」は

京都祇園祭りで有名な「鱧ずし」をいかに安価に提供できるかで、創業者孝三郎が1937年に

当店の「はこずし」を謹製販売いたしました。

当店の「はこずし」は大阪流「箱ずし」と区別するため、ひらかなで「はこずし」と

表記いたします。

草津でハモというのが似つかわしくないと思われますか、1861年(文久元年)秋和宮親王の

将軍降嫁の行列で草津宿本陣に昼休のおり初めて「ハモ」がご用意されました。

(ただし当日精進日のため急きょ精進科理に変更されました)

「はこずし」は、ハモを骨切りし独自のタレで焼き上げ皮をはぎ飯を詰めた型枠につぶした

ハモを乗せ押し抜き、秘伝のタレを塗り。炒った芥子(けし)の実をふりかけ作ります。

一口大に切った「はこずし」はお子様からお年寄りまで幅広い層のお客様に喜ばれております。

今では他府県からのお客様にもわざわざお買い求め頂いております。

草津観光の折、また草津へお越しの際は、草津名物「はこずし」をどうぞ…。」と。

左手にあったのが『無料休憩所』。

『くさつ夢本陣 (観光案内所・無料休憩所)』

『くさつ夢本陣』は、街道や宿場町が育んできた出会いと交流の文化を継承する

市民と観光客の憩いの場。

コミュニティ F M 放送局を併設し、情報発信ステーションとしての役割も担っていると。

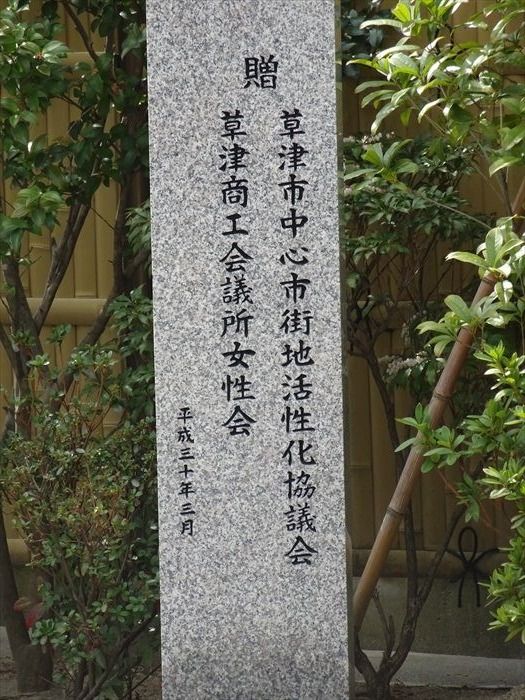

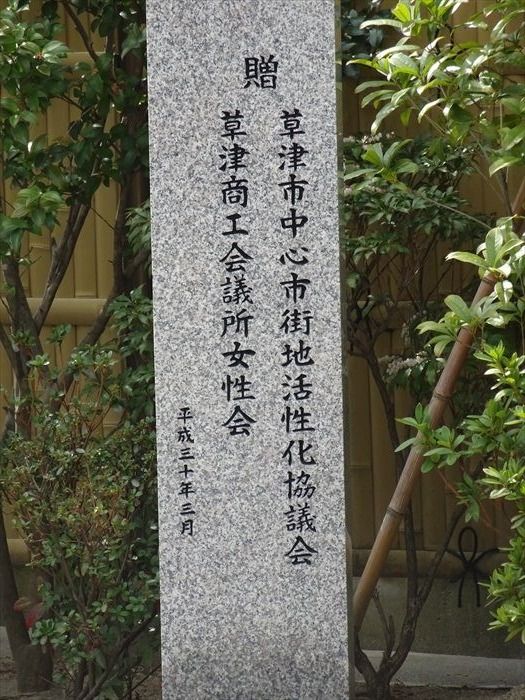

植栽の前の石碑。

右側にあった石碑を振り返る。

『右 以し山ミち』と刻まれていたが「石山道」の意か。

右手前方は『野路屋』。

『野路屋』は婦人服洋品店。

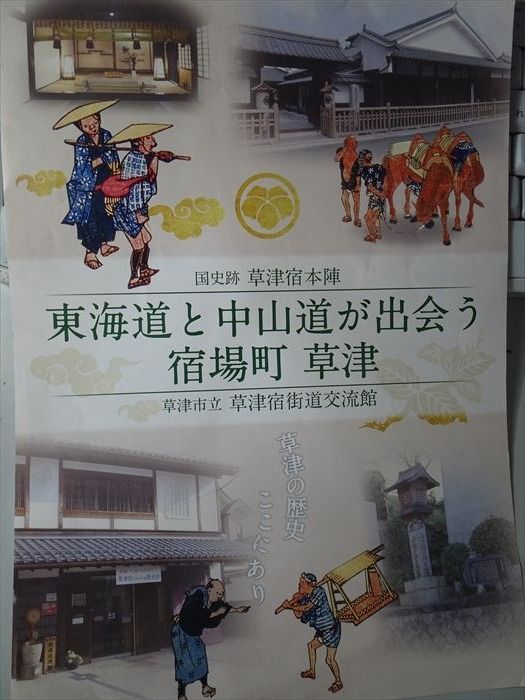

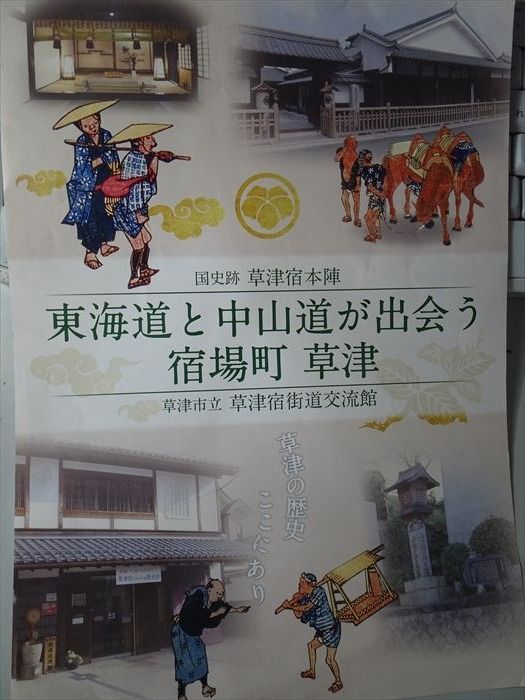

そして左手に『草津宿街道交流館』。

江戸時代、東海道と中山道が分岐・合流する宿場として栄えた草津宿。

『草津宿街道交流館』は、その中ほどに建つ歴史資料館。

江戸時代の旅と街道を中心に、展示と体験を通して草津の歴史・文化を紹介していた。

買っていたチケットで入館。

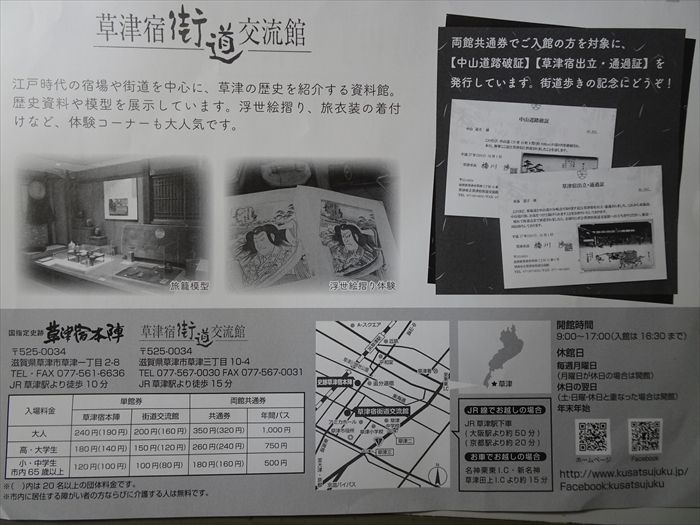

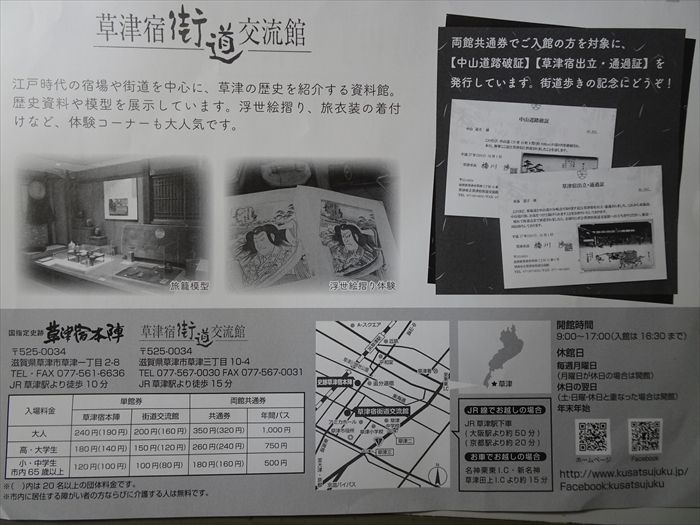

『草津宿街道交流館』のリーフレット。

裏面。

中に入ると『弥ニ』さん、『北八』さんの姿が。

『弥次郎兵衛』、『喜多八』と思っていたが、この絵には『弥ニ』、『北八』と。

1階は、無料情報検索コーナーで、2階は、有料の展示室になっていた。

街道や草津のことがよくわかる書籍や地図、草津宿のオリジナルグッズなども販売していた。

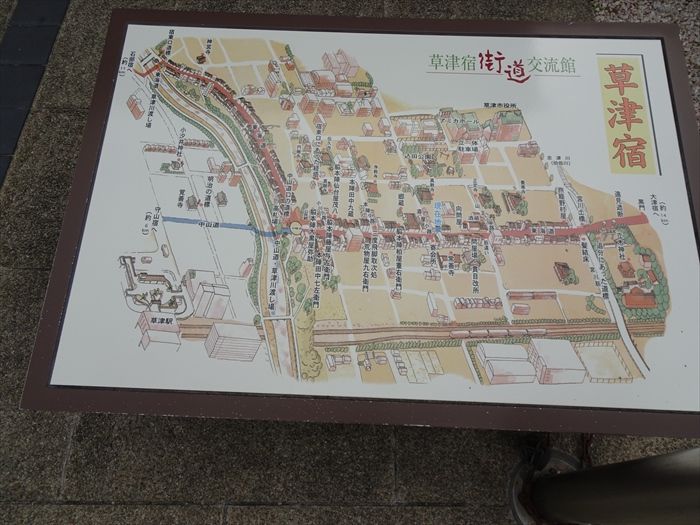

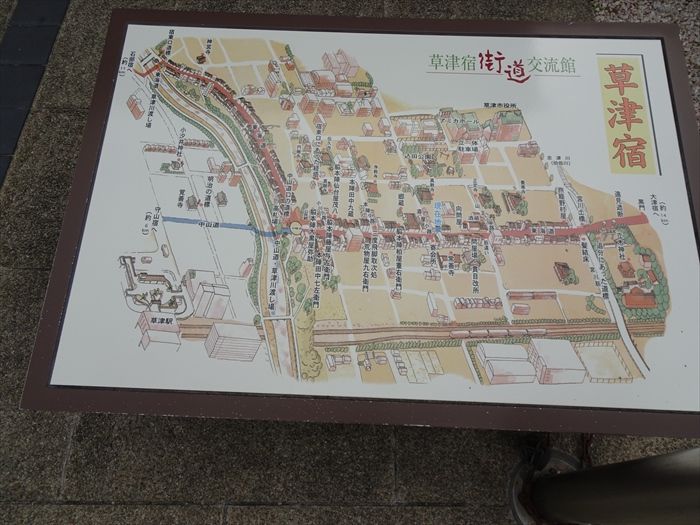

1階展示は近江国と五街道、草津宿の地図を展示していた。

『東海道五十三次地図』。

『草津宿』案内図。

2階展示は模型、体験コーナーを通して、宿場町・草津と江戸時代の旅の歴史を詳しく学ぶことが

できるのであった。

常設展示では旅の道具や道中記類などの歴史資料を展示していた。

江戸時代後期の草津宿のまちなみを200分の1の大きさで再現した「草津宿まちなみ模型」や

二階の旅籠コーナーでは道中着の半合羽、薬入れ、胴巻き財布など旅道具を紹介していた。

古文書コーナー。

そして1階で浮世絵の製作過程を版画の重ね摺りで簡単に体験できる「浮世絵摺り体験」にTRY。

更に1階の入口には『汚水用カラー盤マンホール蓋』が。

歌川広重「東海道五十三次之内草津」をモチーフにした『汚水用カラー盤マンホール蓋』。

マンホールカードも頂きました。

しかし、残念ながら路上では見ることが出来なかった。

『草津宿街道交流館』前の『石造道標』。

「正面 東海道」 「右面 天明七年五月吉日」

「江戸時代に江戸と京都・大阪を結んだ「東海道」(当館前の道)。

もともと立てられていた場所はわかりませんが、曲がり角や分岐点で東海道の道筋をしめして

いたものと思われます。

右側面に天明七年(1787)の年号が刻まれていることから、現存する道標の中では

比較的古いものと思われます。」

『街道交流館』の向かいに『浄土宗 布薩山 常善寺』があった。

『常善寺』は、天平7年(735)良弁僧都の創建お伝えられる草津町最古の名刹であり、

かつては堂塔伽藍も整っていたが、兵火や水害によって荒廃したものである。

本尊の阿弥陀如来坐像と観音菩薩・勢至菩薩の三尊が重要文化財に指定されている。

左手に老舗の菓子屋『松利老舗』。

「松里もなか」が代表的な銘菓だが、今の一押しは「草津たび丸 どら焼き」だと。

ひとつのどら焼きに小豆、栗入り白あん、抹茶あんと三色あんが入っているのだと。

その先に左手に白壁と格子造りの『太田酒造道灌蔵』があった。

『太田酒造株式会社』の表札も。

『道灌』と書かれた歴史を感じられる木製看板。

江戸城築城の祖として、文武両道に優れた武将名高い太田道灌を祖先に持つ太田家は、

東海道五十三次の宿場の中でも大宿であり、また水陸交通の要所でもあった草津において、

街道の動静を見守る関守を務め草津行政の中心となっていた。

『道灌蔵』。

太田家が酒造りを始めたのは廃藩後のことで、大吟醸『道灌』・

本醸造『千代八千代』などがある。

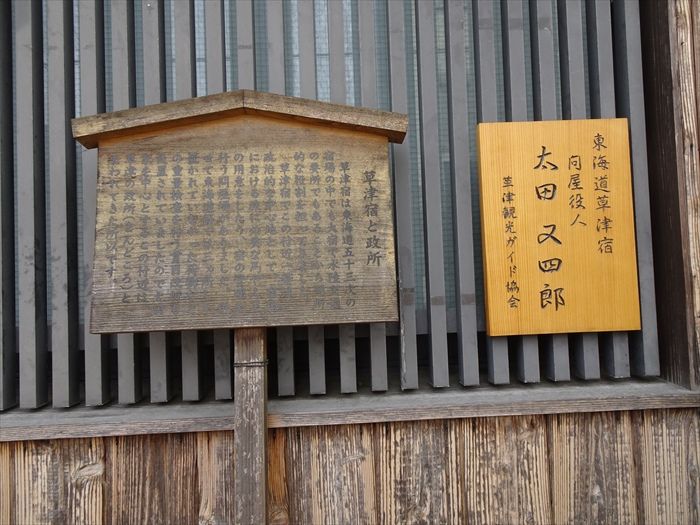

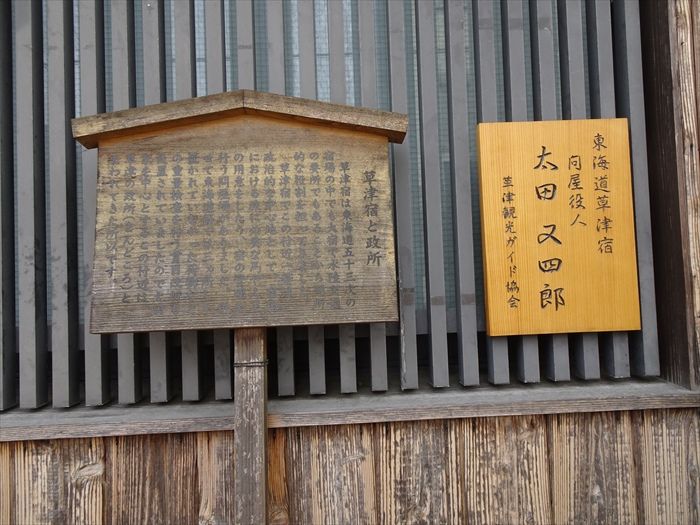

『草津宿と政所』

「草津宿は東海道53次の宿場の中でも大宿で水陸交通の要所でもあることから関所的な役割を

担ってきました。

草津宿でこの付近一帯は、政治的な中心地として、宿場における旅に必要な馬や人足の用意を

したり、宿の管理を行う問屋場がありました。併せて東海道筋では三ヶ所しか置かれて

いなかった荷物などの重要検査を行う貫目改所も設置されていましたので太田家を中心とする

この付近は、草津の政所(まんどころ)と云われてきた所以です。」

木札『東海道草津宿 問屋役人 太田又四郎』も。

道灌蔵入口の菰樽・「道灌」。

反対側から。

『道灌蔵』入口。杉玉も。

1階の店内。

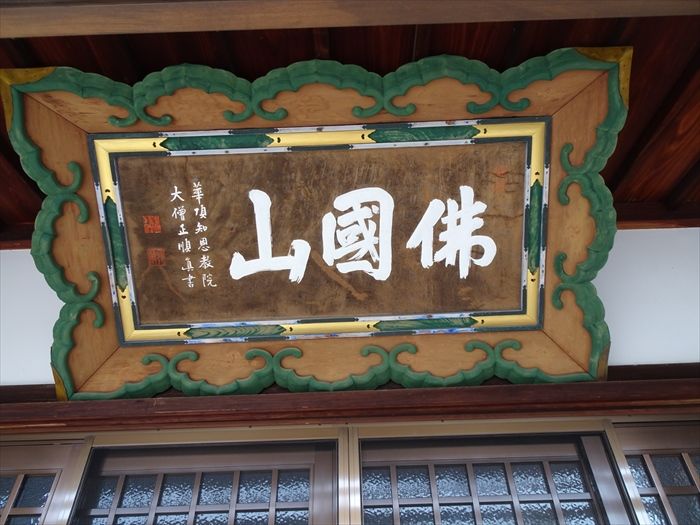

道灌蔵の西隣奥に『浄土宗 佛國山 正定寺』があった。

『正定寺 山門』。

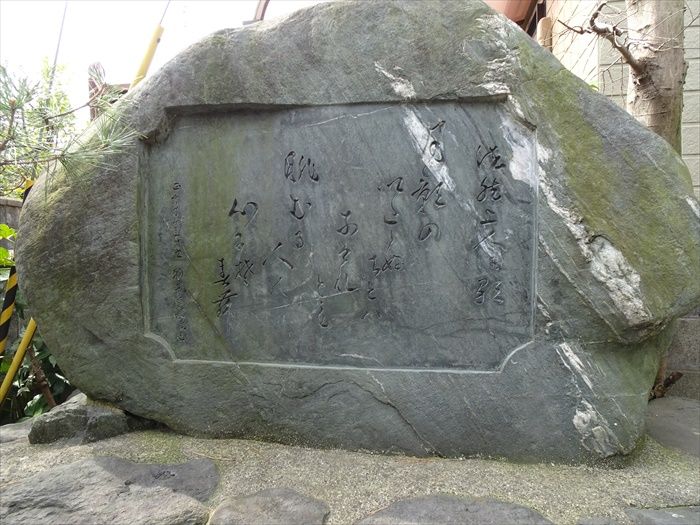

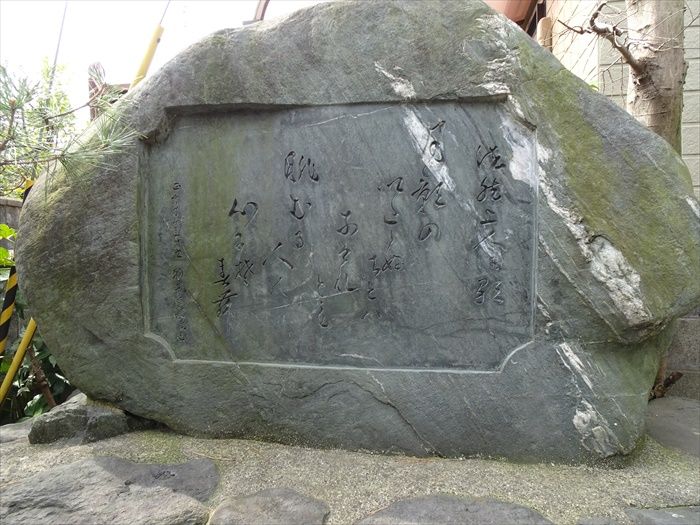

歌碑

「法然上人の歌

月影の いたらぬ里は なけれども 眺むる人の 心にぞすむ」

「月の光が届かない人里などないのですが、月を眺める人の心の中にこそ月(月の影)は、

はっきりと存在してくるのです。

月の光は阿弥陀仏の救いのことで、それが届かない里はない。すべての里に届く。

したがって、阿弥陀様の救いは万人を対象としている。ただし、目で見て認識しない限り

月はないも同然である。見ることによってこそ月は存在するのである。見れば必ず見る人の

心にまで届くものです。見さえすればよいのです。(念仏さえすればよい)。

阿弥陀様のすべての人を漏らさず救うというお誓い(本願)は、月の光のように誰にも

どんな里にも平等にふり注いでいます。しかし眺めた人にしか月の光の存在が分からないように、

南無阿弥陀仏と念仏を称えた人だけが阿弥陀様の本願によって極楽浄土に生まれること

(往生)ができるのです。」と。

『観音堂』。

『水子地蔵尊』と『水子地蔵和讃』碑。

「産みなす父母のまよいより 水子のうちにこの世去り 母の乳房をさがしつつ ひとり闇路の幼霊や

哀れ愛しと抱きたもう 大慈大悲の地蔵尊 あみだ如来のすがたかえ 育て導く最尊(ほとけ)なり 」

『無縁仏塚』。

『法示自然』。

『正定寺 本堂』。

「文献によると弘治天(1555)年 今から約460年ばかり前に寺に大火事があり、建物、仏像、

諸記録のことごとくを焼失した。そのため開基の年代、開祖の名前等全てが不明である。

『栗太郡史』にも「委細不明」と記されている現在の住職が第三十三世であることから、

創建は500~600年前かと推測される。また創建当初は何宗であったか定かではないが本堂に

現存する木製の簾の記録によると安永6(1777)年11月14日に念佛道場を開くとあり、4この時より浄土宗に開宗したと思われる。国史跡の草津宿本陣(木屋本陣…田中家)も当時の檀家であり、

境内墓地には田中家代々の墓石が約50基現存する。」と。

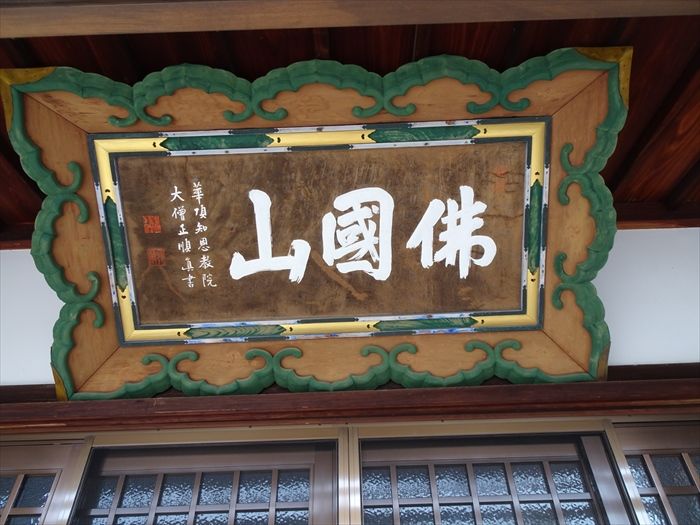

本堂に掛かる『佛國山』の扁額。

文政5年(1822)の『南無阿弥陀仏』名号碑。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・

各国が最新技術を結集したこの国際プロジェクトに、日本も日本実験棟「きぼう」や

宇宙ステーション補給機「こうのとり」(HTV)などで参加しているのです。

その大きさは約108.5m×72.8mとほぼサッカー場ほどの大きさとなり、質量は約420トン

もあるのだと。

時間は19:55前から4分ほど、南西上空から北東へ移動。

−2等星ほど?の明るさでした。

地上から約400kmの上空を秒速約7.7km(時速約27,700km)で飛行していて、

新型コロナ沈静化への『きぼう(希望)』になることを願って妻と二人で追いかけました。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

草津宿の旧東海道を更に進む。

左右両側に旧家が。

右の路地の白塀は『草津本陣跡』のもの。

左手に『藤屋与左衛門脇本陣跡』があった。

明治時代に御茶屋となった吉川芳樹園の店舗兼主屋は、平入り正面上部の虫籠窓風の意匠や

漆喰で塗り込められ、出桁などが町屋らしい雰囲気を醸し出している。

鬼瓦に文政13年(1830)の銘があるこの建物は国の登録有形文化財に指定されている。

『名産茶』『東海道 脇本陣 藤屋與左衛門』の木札。

「吉川芳樹園店舗兼主屋

かもし出しており、鬼瓦には又政13年(1830)の銘がみられます。

街道に並行した切妻造の背面で、棟が直交するT字形の屋根形式となっており、草津宿の町屋に

みられた特徴を持っています.

草津宿には、本陣が2軒、脇本随が時代によって2~4軒ありましたが、この家は

脇本陣藤屋与左衛門家にあたります。」

店舗になっていた。

店舗の右側には、『草津宿 脇本陣跡碑』が建っていた。

『草津宿 脇本陣跡碑』。

左手に『マンポのとなりのこ』とその前に『くさつ』と刻まれた石碑。

以前は『マンポのとなり』でコミュニティーセンターになっていた模様。

ここで絵画展開催や琴等の和楽の稽古場として使われていたようだが、現在は店名も変わり・・。

その入口の先にあった石碑と案内板。

江戸時代は、草津宿にあった二つの本陣の、もう一軒だったようだ。

田中九蔵本陣跡(知新学校跡)草津宿にあったニ軒の本陣のうちの一軒

13代将軍に嫁いだ篤姫や

14代将軍家茂が利用

『知新學校』。

草津村三丁目島田右衛門の建物を借り受け、借り校舎にあて矢倉・草津・大路井・小柿の

4か村の連区によリ『知新學校 』として明治6年9月12日に創立。

旧東海道は緩やかにカーブ。

前方左手に『はこずし』の幟が。

『老舗・寿司清』。

創業78年の老舗。

「全国すし技術コンクール」で金賞を受賞した店主の木村孝一(きむらこういち)さんが

腕をふるう。この店の草津名物の「はこずし」はハモを丁寧に骨きりし、店独自の特製タレで

仕上げているのだと。これを目当てに来店する客が多いと。

草津名物の「はこずし」の写真を『老舗・寿司清』のHPより。

美味しそう!!

「草津名物 はこずし

当店の「はこずし」は関西寿司の押しずしから来ています。

押しずしは、バッテラや箱ずしの総称ではこずしは、京都吉田神社の「鈴鹿家のこけら寿」から

来てると言われています。

大阪流はこずしは、エピや白身、玉子やアナゴを使いますか、当店の「はこずし」は

京都祇園祭りで有名な「鱧ずし」をいかに安価に提供できるかで、創業者孝三郎が1937年に

当店の「はこずし」を謹製販売いたしました。

当店の「はこずし」は大阪流「箱ずし」と区別するため、ひらかなで「はこずし」と

表記いたします。

草津でハモというのが似つかわしくないと思われますか、1861年(文久元年)秋和宮親王の

将軍降嫁の行列で草津宿本陣に昼休のおり初めて「ハモ」がご用意されました。

(ただし当日精進日のため急きょ精進科理に変更されました)

「はこずし」は、ハモを骨切りし独自のタレで焼き上げ皮をはぎ飯を詰めた型枠につぶした

ハモを乗せ押し抜き、秘伝のタレを塗り。炒った芥子(けし)の実をふりかけ作ります。

一口大に切った「はこずし」はお子様からお年寄りまで幅広い層のお客様に喜ばれております。

今では他府県からのお客様にもわざわざお買い求め頂いております。

草津観光の折、また草津へお越しの際は、草津名物「はこずし」をどうぞ…。」と。

左手にあったのが『無料休憩所』。

『くさつ夢本陣 (観光案内所・無料休憩所)』

『くさつ夢本陣』は、街道や宿場町が育んできた出会いと交流の文化を継承する

市民と観光客の憩いの場。

コミュニティ F M 放送局を併設し、情報発信ステーションとしての役割も担っていると。

植栽の前の石碑。

右側にあった石碑を振り返る。

『右 以し山ミち』と刻まれていたが「石山道」の意か。

右手前方は『野路屋』。

『野路屋』は婦人服洋品店。

そして左手に『草津宿街道交流館』。

江戸時代、東海道と中山道が分岐・合流する宿場として栄えた草津宿。

『草津宿街道交流館』は、その中ほどに建つ歴史資料館。

江戸時代の旅と街道を中心に、展示と体験を通して草津の歴史・文化を紹介していた。

買っていたチケットで入館。

『草津宿街道交流館』のリーフレット。

裏面。

中に入ると『弥ニ』さん、『北八』さんの姿が。

『弥次郎兵衛』、『喜多八』と思っていたが、この絵には『弥ニ』、『北八』と。

1階は、無料情報検索コーナーで、2階は、有料の展示室になっていた。

街道や草津のことがよくわかる書籍や地図、草津宿のオリジナルグッズなども販売していた。

1階展示は近江国と五街道、草津宿の地図を展示していた。

『東海道五十三次地図』。

『草津宿』案内図。

2階展示は模型、体験コーナーを通して、宿場町・草津と江戸時代の旅の歴史を詳しく学ぶことが

できるのであった。

常設展示では旅の道具や道中記類などの歴史資料を展示していた。

江戸時代後期の草津宿のまちなみを200分の1の大きさで再現した「草津宿まちなみ模型」や

二階の旅籠コーナーでは道中着の半合羽、薬入れ、胴巻き財布など旅道具を紹介していた。

古文書コーナー。

そして1階で浮世絵の製作過程を版画の重ね摺りで簡単に体験できる「浮世絵摺り体験」にTRY。

更に1階の入口には『汚水用カラー盤マンホール蓋』が。

歌川広重「東海道五十三次之内草津」をモチーフにした『汚水用カラー盤マンホール蓋』。

マンホールカードも頂きました。

しかし、残念ながら路上では見ることが出来なかった。

『草津宿街道交流館』前の『石造道標』。

「正面 東海道」 「右面 天明七年五月吉日」

「江戸時代に江戸と京都・大阪を結んだ「東海道」(当館前の道)。

もともと立てられていた場所はわかりませんが、曲がり角や分岐点で東海道の道筋をしめして

いたものと思われます。

右側面に天明七年(1787)の年号が刻まれていることから、現存する道標の中では

比較的古いものと思われます。」

『街道交流館』の向かいに『浄土宗 布薩山 常善寺』があった。

『常善寺』は、天平7年(735)良弁僧都の創建お伝えられる草津町最古の名刹であり、

かつては堂塔伽藍も整っていたが、兵火や水害によって荒廃したものである。

本尊の阿弥陀如来坐像と観音菩薩・勢至菩薩の三尊が重要文化財に指定されている。

左手に老舗の菓子屋『松利老舗』。

「松里もなか」が代表的な銘菓だが、今の一押しは「草津たび丸 どら焼き」だと。

ひとつのどら焼きに小豆、栗入り白あん、抹茶あんと三色あんが入っているのだと。

その先に左手に白壁と格子造りの『太田酒造道灌蔵』があった。

『太田酒造株式会社』の表札も。

『道灌』と書かれた歴史を感じられる木製看板。

江戸城築城の祖として、文武両道に優れた武将名高い太田道灌を祖先に持つ太田家は、

東海道五十三次の宿場の中でも大宿であり、また水陸交通の要所でもあった草津において、

街道の動静を見守る関守を務め草津行政の中心となっていた。

『道灌蔵』。

太田家が酒造りを始めたのは廃藩後のことで、大吟醸『道灌』・

本醸造『千代八千代』などがある。

『草津宿と政所』

「草津宿は東海道53次の宿場の中でも大宿で水陸交通の要所でもあることから関所的な役割を

担ってきました。

草津宿でこの付近一帯は、政治的な中心地として、宿場における旅に必要な馬や人足の用意を

したり、宿の管理を行う問屋場がありました。併せて東海道筋では三ヶ所しか置かれて

いなかった荷物などの重要検査を行う貫目改所も設置されていましたので太田家を中心とする

この付近は、草津の政所(まんどころ)と云われてきた所以です。」

木札『東海道草津宿 問屋役人 太田又四郎』も。

道灌蔵入口の菰樽・「道灌」。

反対側から。

『道灌蔵』入口。杉玉も。

1階の店内。

道灌蔵の西隣奥に『浄土宗 佛國山 正定寺』があった。

『正定寺 山門』。

歌碑

「法然上人の歌

月影の いたらぬ里は なけれども 眺むる人の 心にぞすむ」

「月の光が届かない人里などないのですが、月を眺める人の心の中にこそ月(月の影)は、

はっきりと存在してくるのです。

月の光は阿弥陀仏の救いのことで、それが届かない里はない。すべての里に届く。

したがって、阿弥陀様の救いは万人を対象としている。ただし、目で見て認識しない限り

月はないも同然である。見ることによってこそ月は存在するのである。見れば必ず見る人の

心にまで届くものです。見さえすればよいのです。(念仏さえすればよい)。

阿弥陀様のすべての人を漏らさず救うというお誓い(本願)は、月の光のように誰にも

どんな里にも平等にふり注いでいます。しかし眺めた人にしか月の光の存在が分からないように、

南無阿弥陀仏と念仏を称えた人だけが阿弥陀様の本願によって極楽浄土に生まれること

(往生)ができるのです。」と。

『観音堂』。

『水子地蔵尊』と『水子地蔵和讃』碑。

「産みなす父母のまよいより 水子のうちにこの世去り 母の乳房をさがしつつ ひとり闇路の幼霊や

哀れ愛しと抱きたもう 大慈大悲の地蔵尊 あみだ如来のすがたかえ 育て導く最尊(ほとけ)なり 」

『無縁仏塚』。

『法示自然』。

『正定寺 本堂』。

「文献によると弘治天(1555)年 今から約460年ばかり前に寺に大火事があり、建物、仏像、

諸記録のことごとくを焼失した。そのため開基の年代、開祖の名前等全てが不明である。

『栗太郡史』にも「委細不明」と記されている現在の住職が第三十三世であることから、

創建は500~600年前かと推測される。また創建当初は何宗であったか定かではないが本堂に

現存する木製の簾の記録によると安永6(1777)年11月14日に念佛道場を開くとあり、4この時より浄土宗に開宗したと思われる。国史跡の草津宿本陣(木屋本陣…田中家)も当時の檀家であり、

境内墓地には田中家代々の墓石が約50基現存する。」と。

本堂に掛かる『佛國山』の扁額。

文政5年(1822)の『南無阿弥陀仏』名号碑。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.