PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… 隠居人はせじぃさん

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

隠居人はせじぃさん

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

正定寺の西隣に『八百久』店舗兼主屋があった。

『八百久』は寛保年間(1741-43)から日用品(鋤・鍬・天秤・火鉢など)を扱う商家だった。

現在の建物は、昭和3年(1928)に建てられたもので、厨子二階建であり、二階は格子窓と

虫籠窓の伝統的な意匠が用いられ、平成19年(2007)に国の登録有形文化財となっている。

更に草津3丁目の旧東海道を進む。

家と家の間にある狭い路地の先にあるらしい『遍照寺』の案内板が。

中に入っていくと正面に『地蔵堂』が。

そして『本堂』。

『真言宗 泉涌寺派(せんにゅうじは)遍照寺』。

旧東海道に戻り進むと、交差点の先、右手に朱の鳥居が見えた。

『立木神社』。

県道141号線前に建つ鳥居。

朱の欄干の立木大橋を渡り立木神社境内に入った。

扁額『立木神社』。

『立木神社』社標と奥に『御神鹿 狛鹿(こまじか)(牡鹿)』。

『御神鹿 狛鹿(雌鹿)』。

御神木の『ウラジロガシ』は県指定自然記念物で推定樹齢400年の巨木であると。

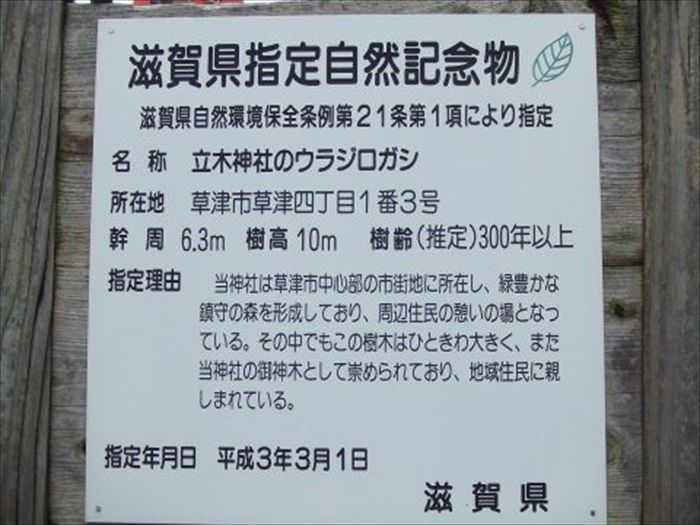

「滋賀県指定自然記念物」

滋賀県自然環境保全条例第21条第1項により指定

名 称 立木神社のウラジロガシ

指定理由 当神社は草津市中心部の市街地に所在し、緑豊かな鎮守の森を形成しており、

周辺住民の憩いの場となっている、その中でもこの樹木はひときわ大きく、また

当神社の御神木として崇められており、地域住民に親しまれている。」

『神門』。

『神門』を潜る。

『拝殿』。

『拝殿』で参拝。

入母屋造の妻入拝殿は、境内の中心に凛として建っていた。

武甕槌命(たけみかづちのみこと)が祀られていた。

武甕槌命といえば、鹿島神宮の御祭神。鹿島や同じく武甕槌命を祀る春日大社の神獣は鹿である。

『ゑびす(恵比寿)神社』。

『天照皇大神宮』。

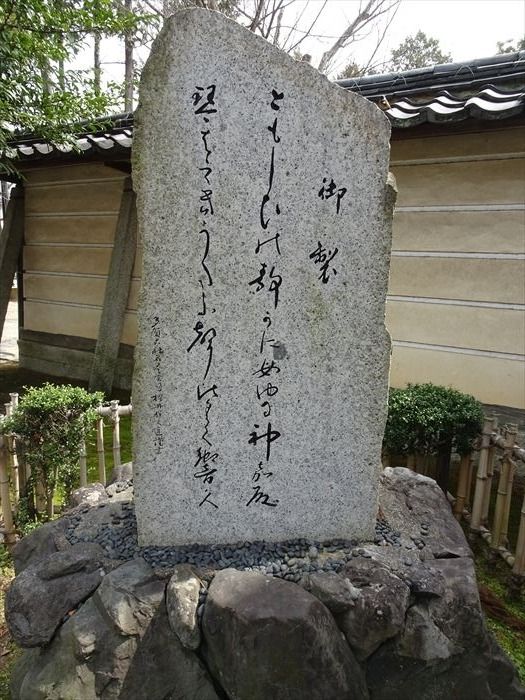

歌碑『御製 ともしびの 静かにもゆる 神嘉殿 琴はじきうたふ 声ひくく響く』

昭和32年歌会始お題「ともしび」の昭和天皇の御歌。

『宮城遥拝所・皇大神宮遥拝所』

『英霊殿』。

扁額『英霊殿』。

『境内社』

七社 -『 竹生島神社・愛宕神社・日吉神社・稲荷神社・廣田神社・八坂神社・大将軍神社』

そして右手に『松尾神社・天満宮社』。

『神門(中門)』。

神門前にも神鹿の像が狛犬たちと仲良く左右に居並ぶ。

767年に鹿島神宮から1本の柿の木を植えたことに社名は由来するらしい。

『幣殿・本殿』。

『境内社』。

五社 - 『多賀大社・熊野神社・龍田神社・下鴨神社・上鴨神社』。

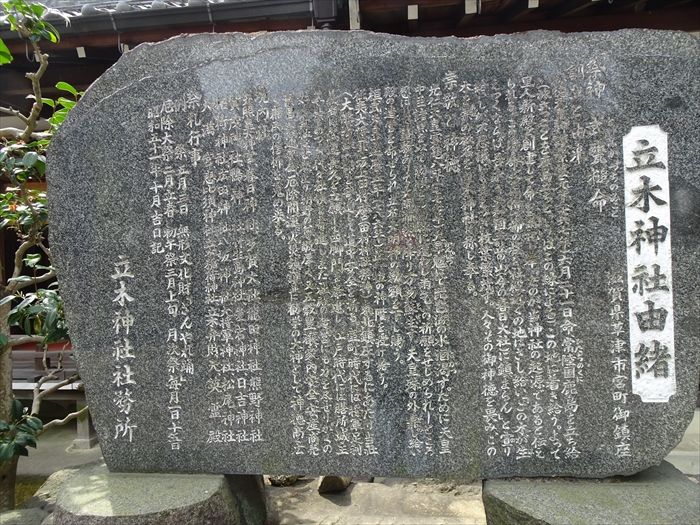

「立木神社 由緒』碑。

祭神 武甕槌命(たけみかづちのみこと)

創立と由来

称徳天皇神護景雲元年(七六七年)六月二十一日命、常陸国鹿島を立ち給い(旅立つことを

鹿島立ちというはこの縁による)この地に着き給う。 よって里人新殿を創建して命を斎祀し

奉ったのが、当神社の起源であると伝えられる。 この時命、手に持つ柿の杖を社殿近くの地に

さし給い「この木が生えつくならば、吾永く大和国三笠の山(今の春日大社)に鎮まらん」と

宣り給いしが、不思議にも生えつき枝葉繁茂す。 人々その御神徳を畏み、この木を崇め社名を

立木神社と称し奉る。

崇敬と神徳 光仁天皇宝亀八年(七七七年)大旱魃にて琵琶湖の水涸渇す。

ために天皇中臣諸魚を以て勅使とし、当社に遣わし雨乞いの祈願をせしめられしところ、

忽にして霊験ありて大雨沛然と降り万物蘇生す。 天皇殊の外嘉し給い殿の造営を命ぜられ、

立木大明神の勅額を下し給う。 桓武天皇延暦五年(七八六年)正一位の神階を授け給う。

征夷大将軍坂上田村麿(田村神社祭神)東北鎮圧するにあたり当社へ大般若経一部を寄進して

道中安全を祈る。 室町時代には将軍足利義尚は武運長久を立願して四脚門を奉建し、

江戸時代には膳所城主尊崇あつく、代々社領を寄進し、また社殿の造営にも力を尽せり。

かくの如く当社は古来より朝野の尊敬厚く、又五穀豊穣、家内安全、安産、商売繁昌、

交通安全、厄除開運、火災鎮護並びに勧学の大神として神徳高く広く庶民の信仰を蒐め来る。」

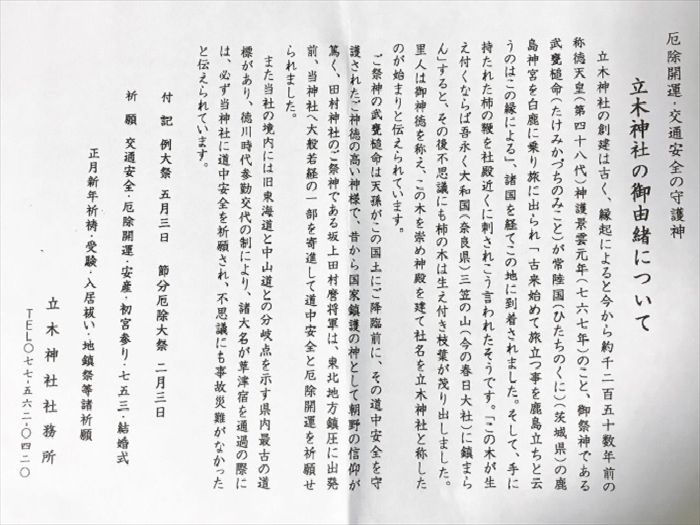

「厄除開運・文通安全の守護神 立木神社の御由緒について

立木神社の創建は古く、縁起によると今から約千二百五十数年前の称徳天皇(第四十八代)

神護景雲元年(七六七年)のこと、御祭神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)が

常陸国(ひたちのくに)(茨城県)の鹿島紳宮を白鹿に乗り旅に出られ「古来初めて旅立つ

事を鹿鳥立ちと云うのはこの縁による」、諸国をへてこの地に到着されました。

そして、手に持たれた柿の鞭を社殿近くに刺されこう言われたそうです。

『この木が生え付くならば吾永く大和国(奈良県)三笠の山〔今の春日大社〕に鎮まらん』

すると、その後不思議にも柿の木は生え付き枝葉が茂り出しました。里人は御神徳を称え、

この木を崇め神殿を建て社名を立木神社と称したのが始まりと伝えられています。ご祭神の武甕槌命は天孫がこの国土にご降臨前に、その道中安全を守護されたご神徳の高い

神様で、昔から国家鎮護の神として朝野の信仰が篤く、田村神社のご祭神である

坂上田村麿将軍は、東北地方鎮圧に山発前、当神社へ大般若経の一部を寄進して道中安全と

厄除開運を祈願せられました。

また当社の境内には旧東海道と中山道との分岐点を示す県内最古の道標があり、徳川時代

参勤交代の制により、諸大名が草津宿を通過の際には、必ず当神社に道中安全を祈願され、

不思議にも事故災難がなかったと伝えられています。

付記 例大祭 五月三日 節分厄除大祭 二月三日

祈願 交通安全・厄除開運・安産・初宮参り・七五三・結婚式

正月新年祈願・受験・入居祓い・地鎮祭等諸祈願」

『儀式殿』。

巨大な『絵馬』。

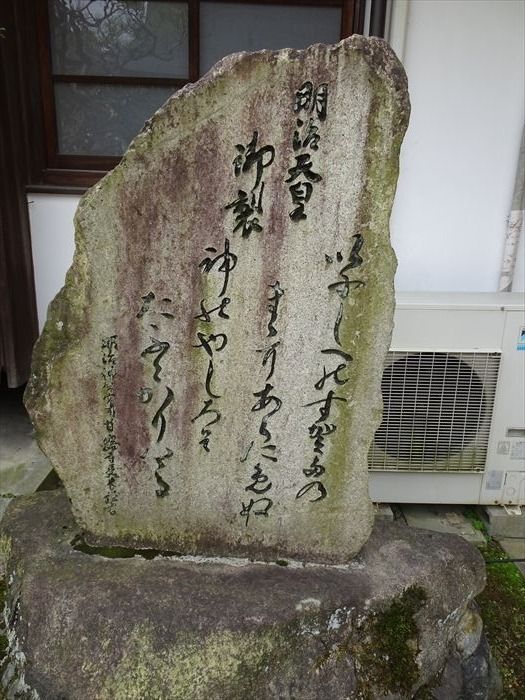

こちらには明治天皇御製(ぎょせい)と刻まれた石碑。

「いにしへの すがたのまゝに あらためぬ 神のやしろぞ たふとかりける」

『参集殿』。

『神馬』。

境内から『拝殿』を見る。

旧東海道に出る参道を進む。

ここにも親子の鹿像『鹿神獣』が。

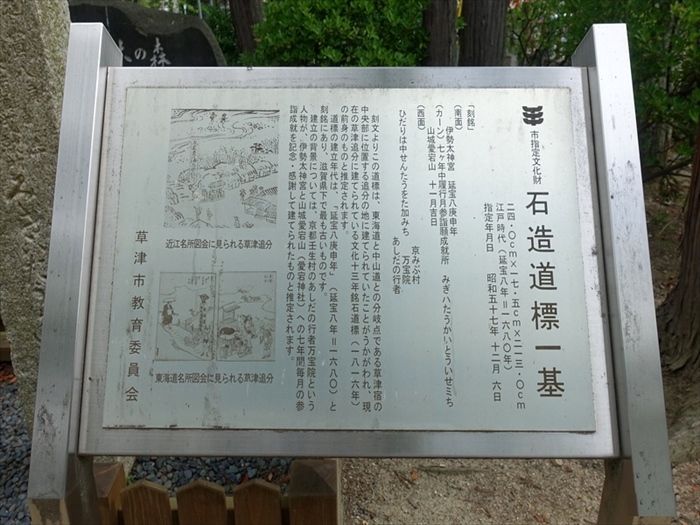

『追分道標』。

「みぎハたうかいどういせミち ひだりハ中せんだうをた加みち」

「市指定文化財 石造道標 一基

24.0cm × 17.5cm × 213.0cm

江戸時代 (延宝 八年 = 一六八〇年)

指定年月日 昭和五十七年十二月六日

「刻銘」

(南面) 伊勢大神宮 延宝八庚申年

(カーン) 七ヶ年中履行月参詣願成就所 みぎハたうかいとういせミち 山城愛宕山 十一月吉日

(西面) 京みぶ村

ひだりは中せんたうをた加みち万宝院 あしたの行者

刻文よりこの道標は、東海道 と中山道 との分岐点である草津宿 の 中央部に位置する追分

の地に建てられていたことがうかがわれ、現 在の草津追分 に建てられている文化

十三年銘石道標 (一八一六年) の前身のものと推定されます。 道標の建立年代は、

「延宝八庚申年」(延宝八年 = 一六八〇)と 刻銘にあり、滋賀県下で最も古いものです。

建立の背景については、京都壬生村のあしだの行者万宝院 という 人物が、伊勢太神宮と

山城愛宕山 (愛宕神 )への七年間毎月の参 詣成就を記念・感謝して建てられたものと

推定されます。

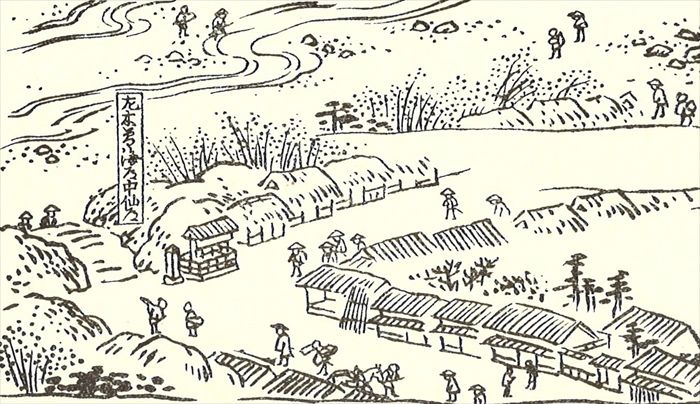

近江名所図会に見られる草津追分 東海道名所図会に見られる草津追分」

近江名所図会に見られる草津追分・

東海道名所図会に見られる草津追分。

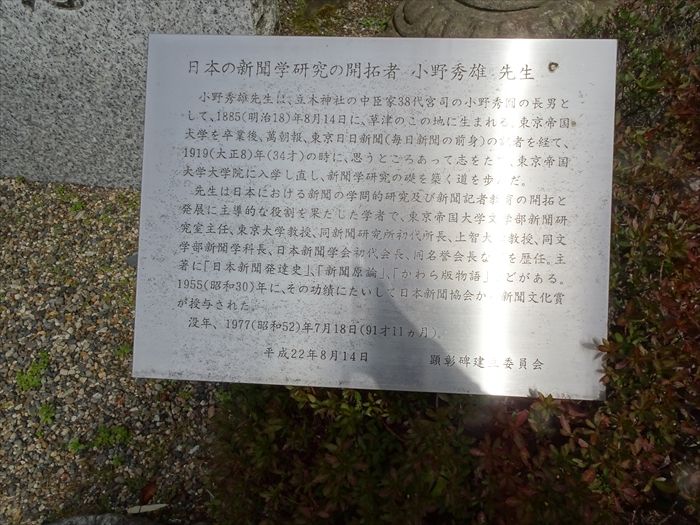

『日本新聞学研究の祖 小野秀雄翁生誕之地』碑。

「日本の新聞学研究の開拓者 小野秀雄 先生

小野秀雄先生は、立木神社の中臣家38代宮司の小野秀国の長男として、1885(明治18)年

8月14日に、草津のこのちに生まれる。

東京帝国大学大学院に入学し直し、新聞の学問的研究及び新聞記者教育の開拓と発展に主導的な

役割を果たした学者で、東京帝国大学文学部新聞研究室主任、東京大学教授、銅新聞研究所

初代所長、上智大学教授、同文学部新聞学科長、日本新聞学界初代会長、同名誉会長などを歴任。主著に「日本新聞発達史」、「新聞原稿」、かわら版物語」のどがある、

1955(阿養和30)年に、その功績にたいして日本新聞協会から新聞文化賞が授与された。

没年、1977(昭和52)年7月18日(91才11ヵ月)」

旧東海道側の『鳥居』と『立木神社』の扁額。その奥に石灯籠が並ぶ参道。

旧東海道に戻り進むと、直ぐに前方に見えた橋は『矢倉橋』。

草津川に突き当たる手前左手に『黒門跡』があった。

ここは草津宿の京口で、文化14年(1817)に『黒門』が設けられた。

よってここまでが京に上る東海道の草津宿の出口。

「黒門の由来

草津宿は、東海道と中山道が交わる宿場町であるため、宿場の入口は東海道の江戸方よりの

入口と京方よりの入口および中山道よりの入口の三つの入口がありました。

宿場町の入口には、一般に見付と呼ばれる施設が設けられていました。

見付には石垣や土塁が築かれ、さらに柵などを設ける場合もあったようです。

草津宿では、東海道の入口に 「坂口見付」 と中山道の入口に 「札の辻見付(追分見付)」 と

呼ばれた見付がありました。

一方、東海道の京方の入口である宮町と矢倉村との境には、文化14年(1817)には黒門が

設置されていて、宿内と宿外を限る施設として存在していたようです。

しかし、この黒門は幕末期に草津宿役人を勤めた駒井興左衛門の記録に基づけば、もともとは

六町目と宮町の境を流れる宮川に架けられた宮橋の南詰めにあった見付の石垣の上に建てられて

いたものですが、その後石垣が壊れたため、上記のとおり矢倉村境に移築されるにいたった

ようです。ただ、この黒門の規模や形状については、詳細な記述がなく不明と言わざるを

得ませんが、見付と同様な、宿場町の保安的機能を有していた門であったと考えられます。

また、付近に黒門川(俗称)が流れていましたが、旧草津川の抜本的な放水路計画により

分断され、上流・下流で一部その姿を留めることとなりました。」

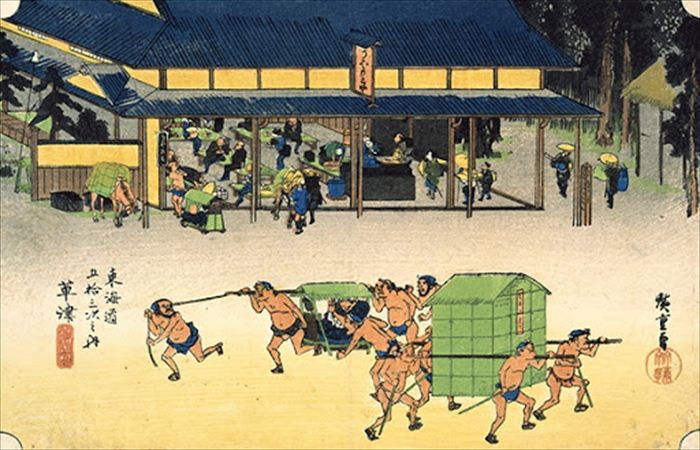

『東海道五十三次之内 草津 名物立場』

「東山道と東海道の分岐点で交通の要でにぎわい、草津宿は本陣2、脇本陣2、旅籠72軒を

数えていた。」

『 歌川 広重 東海道五十三次之内 草津 名物立場 』

草津宿を過ぎた矢倉の立場の様子。名物、姥が餅を食べさせる「うばがもちや」があった。

画中奥の茶屋では多くの旅人が休憩してこの餅を食している。

画中手前には、姥が餅など食する余裕もないのか、早駕籠と荷物担ぎが行き交う。

『新しい草津川ができる以前』

「新しい草津川は、多くの方々の土地提供によってできた川です。

中でも当地区は、多くの方々が移転されました。

この事業にご協力いただいた方々に深く感謝します。」

内が現在の草津川が流れている場所。この場所には多くの住宅が建っていた事が解る

航空写真なのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.