PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『手水舎』。

『妙福寺 本堂』。

妙福寺は、慶長年間(1596-1615)の創建である。

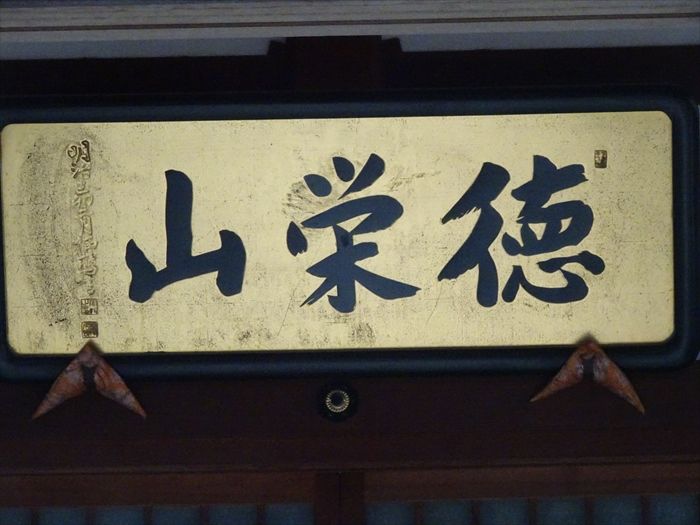

本堂に掛かる『徳栄山』の扁額。

京阪電鉄の瓦ヶ浜駅前(かわらがはまえき)前の踏切を越える。

瓦ヶ浜駅前。

大津市中庄1丁目の旧東海道を進む。

左手にあったのが臨済宗『専光寺』。

『専光寺 山門』そして右手に大きな『鐘楼』が。

フェンスがあり境内には入れなかった。

『山門』越しに『専光寺 本堂』を。

専光寺は、寛正6年(1465)正善による開基であり、本尊は阿弥陀如来である。

左手に連子格子、虫籠窓の旧家が2軒続いて。

続いて旧東海道左側に真宗佛光寺派の『膳所山 三昧院 光源寺』があった。

『光源寺 山門』。

『光源寺 本堂』。

光源寺は、康永2年(1343)光心による開基であり、ここには岩倉具視の継室の

岩倉槇子(旧姓野口)の分骨が、岩倉家が建てた野口家累代の墓に合葬されていると。

更に旧東海道を進むと左手にあったのが『篠津神社(しのづじんじゃ)』。

『縣社 篠津神社』社標と一の鳥居。

石鳥居に掛かる扁額『篠津神社』。

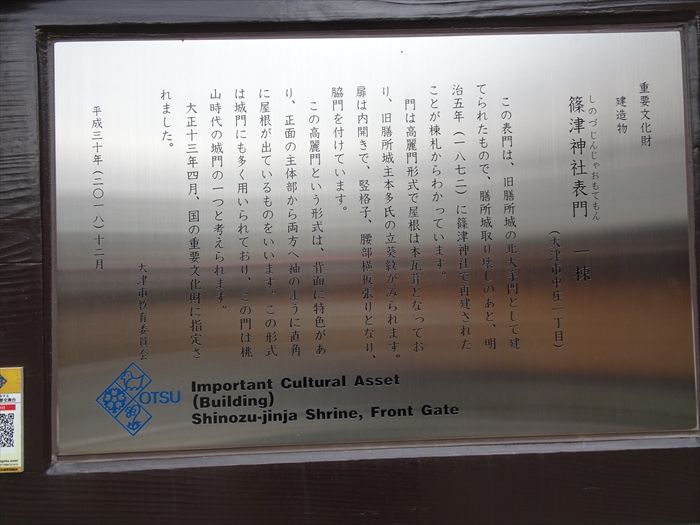

『表門(高麗門)』。

表門である高麗門は、旧膳所城北大手の城門を、明治3年(1870)に移築したものであると。

「篠津神社表門 一棟 (大津市中庄1丁目)

この表門は、旧膳所城の北大手門として建てられたもので膳所城取り壊しのあと、

明治5年(1872)に篠津神社で再建されたことが棟札でわかっています。

門は高麗門形式で屋根は本瓦葺きとなっており、旧膳所城主本田氏の立葵紋がみられます。

扉は内開きで、堅格子、腰部横板張目となり、脇門を付けています。

この高麗門という形式は、背面に特色があり、正面の主体部から両方へ袖のように直角に

屋根にでているものをいいます。

この形式は城門にも多く用いられており、この門は桃山時代の城門の一つと考えられます。

大正13年4月、国の重要文化財に指定されました。」

『拝殿』。

入母屋造 間口三間 奥行三間。

『社務所』。

『中門(神門)』。この奥に『篠津神社 本殿』があった。

境内から『『篠津神社 本殿』』を見る。

「創祀年代は不詳であるが、往古は「大梵天王社」と呼ばれていたという。

近世には本多氏を始めとする歴代の膳所藩主から崇敬され、また有栖川宮などの崇敬も深く、

同宮による鳥居の寄進や度々の社参記録が残されている。

万治4年(1661年)に本殿が造替された。明治元年(1868年)に現社号に改められ、

村社に加列、その後大正11年(1922年)には県社に昇格した」 とウィキペディアより。

一間社流造 間口二間 奥行二間。

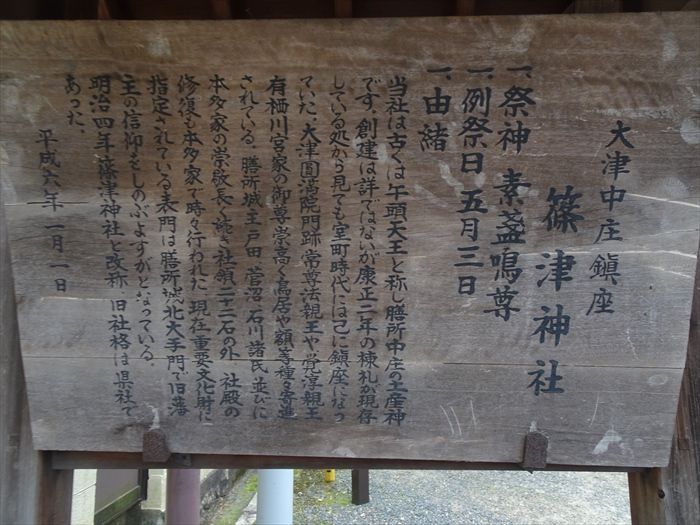

「大津中庄鎮座

篠津神社

一.祭神 素戔嗚尊

一.例祭日 五月三日

一.由緒

当社は古くは牛頭天王と称し膳所中庄の土産神です。創建は詳ではないが康正二年の棟札が

現存している処から見ても室町時代には己に鎮座になっていた。

大津圓満院門跡常尊法親王や覚淳親王、有栖川宮家の御尊崇高く鳥居や額等種々

寄進されている。

膳所城主戸田、菅沼、石川諸氏並びに本多家の崇敬長く続き社領二十二石の外、社殿の修復も

本多家で時々行われた。現在重要文化財に指定されている表門は膳所城北大手門で旧藩主の

信仰をしのぶよすがとなっている。

明治四年篠津神社と改称、旧社格は県社であった。」

左手の境内六社『白鳥神・菊理姫神・松尾神・熊野樟日神・活津彦根神・天津彦根神』。

『神饌所(しんせんしょ』。

『神饌』とは神様の食事のことであり、その食事の支度をするための社殿が『神饌所』であると。

『神輿庫』。

前方に枡形が現れた。

この蔵の如き建物は?以前は歯科医であったようだが。

そして枡形角に『晴耕雨奇亭跡』碑があった。

ここは、奥村管次寿景(1788-1840)という膳所の名金工師初代管次の家があったところである。

「奥村菅次寿景(1788~1840) 膳所の名金工師初代菅次は湖東目川出身。

湖を一眸する景勝のこの地に居を構え、金銀銅鉄器類をはじめ櫓時計、鉄砲などを製作した。

頼山陽、貫名海屋なども屡々来遊し、山陽は晴好雨竒亭と名付け額を揮毫して与えた。

五十三歳で病歿し唯伝寺に葬らる。墓誌は海屋の筆。」

板塀に貼ってあったポスターは『三井寺 秘仏御開帳』。

これも新型コロナウィルスの影響で中止になったのであろう。

『旧東海道』道標に従いこの先・桝形を右折。

大津市中庄1丁目の旧東海道の左右に旧家が。

右手に『景沢寺』。

『景沢寺 本堂』。

左手にあったのが真宗佛光寺派の『拱養山 文応院 大養寺』。

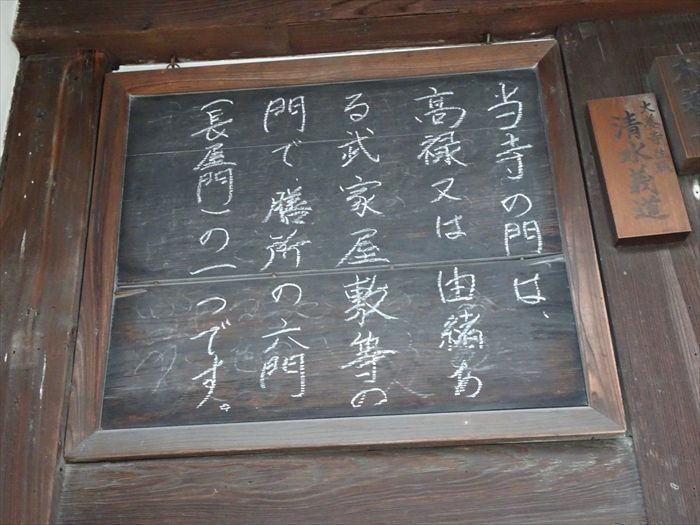

「当時の門は、高禄又は由緒ある武家屋敷の門で、膳所の六門(長屋門)の一つです。」

『大養寺 本堂』。

『親鸞聖人像』。

道標『本丸町 膳所城跡公園前』。

『大養寺』の直ぐ先の信号交差点を左折すると、『膳所神社』があった。

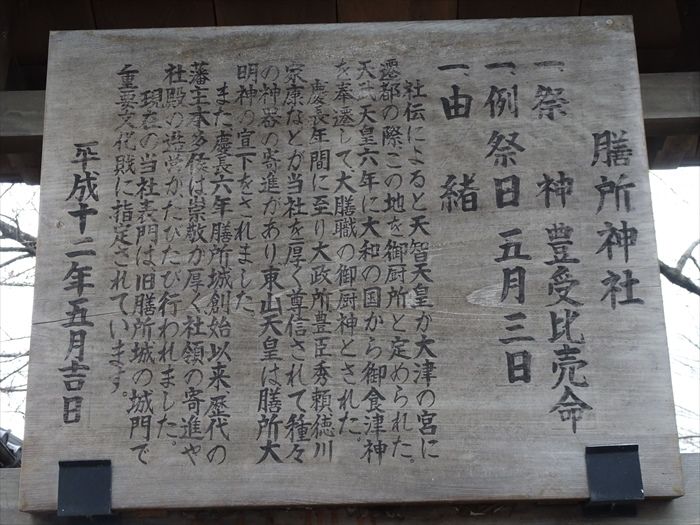

「膳所神社

一.祭神 豊受比売命

一.例祭日 五月三日

一.由緒

社伝によると天智天皇の大津の宮に遷都の際、この地を御厨所と定められた。

天武天皇六年に大和の国から御食津神を奉遷して大膳職の御厨神とされた。

慶長年間に至り大政所豊臣秀頼徳川家康などが当社を厚く尊信されて種々の神器の

寄進があり東山天皇は膳所大明神の宣下をされました。

また、慶長六年膳所城創始以来、歴代の藩主本多候は崇敬が厚く、社領の寄進や社殿の造営が

たびたび行われました。

現在の当社表門は旧膳所城の城門で重要文化財に指定されています。」

『表門』は膳所城から移築された薬医門である。

「重要文化財建造物 膳所神社表門 一棟

この表門は、旧膳所城の二の丸より本丸への入り口にあった城門で、明治三年(一八七〇)の

膳所城取り壊しの際に移築されました。

門は、棟筋と扉筋が同一の垂直面にない薬医門(やくいもん)で城門として多く

用いられています。

屋根瓦には旧膳所城主本多氏の立葵紋(たちあおいもん)がみられ、桃山時代の建築として

貴重なものです。脇には潜り戸を付け、頑丈な造りで、城門としての貫禄を持っています。

大正一三年(一九二四)四月に重要文化財に指定されました。」

『國寶表門』碑と『舊膳所城々門』碑。

『境内』。

『授与所』。

『拝殿』。

社伝によると、天智天皇の大津京遷都のとき、膳所の地が御厨(みくりや)の地と定められ、

天武天皇の代に大和国から食物の神を移して祀ったのが膳所神社の始まりと云われる。

左手に『北門(旧膳所城から移築)』。

『中門(神門・随身門)』。

『稲荷大明神』。

『松尾社』。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12