PR

Keyword Search

Comments

【赤のベルガモット… New! Gママさん

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

昨日の我が趣味の養蜂場のある畑を散歩するメスの雉(キジ)です。

そしてその後ろをツガイのオスの雉(キジ)が。

時々、あの独特の金属的な高い声で鳴いていました。

「雉も鳴かずば撃たれまい」という諺がありますが「ケーン」と大声で鳴き、

「バタバタ」と音をたてて羽で体を叩く縄張りを主張する行動のようです。

特にメスを従えているときに見かけるので、 外敵を威嚇しているのでしょう。

赤い鶏冠と金属光沢がある胸が目立つのです。

オスの後ろ姿。

美しい羽の模様はかなり複雑。

オスのキジの真っ赤な鶏冠は「肉冠」と呼ばれる。

この肉冠、よく見ると肉の塊ではなく穴が沢山空いているように見えます。

そして、突起物の集合体の如くに。

友人の中には、この写真を見て「美味しそう」とのコメントが。

しかしこのキジは日本の「国鳥」なのです。

更に「国鳥

」を狩猟対象としている国は日本以外には無いのです。

何処に巣があるのでしょうか?

巣は、地面を浅く掘って、枯葉を敷いていると。

キジの胸板は厚く、肋骨と筋肉が発達しているので飛翔はできるが、高く飛べる

わけではないのです。せいぜい数百mを飛んで沢を渡ったり、樹上に飛び上がったりする

程度なのです。

そろそろ産卵の時期ではないでしょうか。昨年は生後間もなく親について歩く4羽のヒナの

姿を見ることが出来ましたが今年はどうでしょうか。

それではいつもの『旧東海道を歩く』のブログの『記事』を。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

京阪石山坂本線唐橋前駅横の踏切を渡る。

『唐橋前』駅。

踏切を渡りながら『石山駅』方面を見る。

左手に近江牛の専門店『松喜屋』。

明治16年(1883)日本の近江牛のすき焼き屋の元祖として東京で「松喜屋(まつきや)」が

開店した。当時「すき焼きは銀座の松喜屋」といわれ、明治・大正・昭和の三代にわたり

宮内省御用達として、大膳寮に天皇が召し上がる牛肉(近江牛)を納めていた事実もあると。

「松喜屋」の暖簾を継承した三代目「西居義雄」は、瀬田川畔石山に店舗を構え、現在は、

四代目店主「西居基晴」が石山の本店と京都四条店の2店舗を営業していると。

『松喜屋』の横にあったのが『逆縁之縁切地蔵大菩薩』碑。

碑の表側に「地主之守大神 逆縁之縁切地蔵大菩薩 蓮如上人御影休息所」と、

裏面には「逆縁をも救う願なれば 現世安穏後生善虡とたのみ参るべし 施主古川政雄」と

銘記されているのだと。

連如上人が布教行脚された際に、ここにあった 旅籠伏見屋

で休憩されたのが始まりで、

その後もお立ち寄りになったのを記念して建立されたものであると。

寛政の法難で逃れた蓮如上人の足跡はあちこちにあるのだと。以前、蓮如上人を調べて

驚いたのは、結婚が5回、子供の合計27人、なんと最後にもうけた子供は84歳の時だとか。

布教活動にも精力的だったようだが、子作りにも精力的だった事間違いなし。

『鳥居川』交差点の先、左手にあったのが真宗仏光寺派の『長徳寺』。

『長徳寺』の『山門』、『鐘楼』、『本堂』が見えた。

『長徳寺』は、長徳元年(995)の開基で天台宗であったが、嘉暦3年(1328)に了源上人に

より中興され、真宗に改宗した。

『長徳寺』前の角にあったのが『中興了源上人御舊跡』碑。

『鳥居川』交差点で、旧東海道は右折して進む。

前方左手に『大津栄町郵便局』が。

前方に国道1号線の高架が。

その先には「京阪石山坂本線」の踏切が。

坂本比叡山口行きの電車が通過。

『松原町西』交差点を渡る。

その先でJR琵琶湖線の 高架が。

琵琶湖線(びわこせん)は、西日本旅客鉄道(JR西日本)東海道本線のうち、滋賀県米原市

の米原駅から京都府京都市下京区の京都駅までの区間、および北陸本線のうち米原駅から

滋賀県長浜市の長浜駅までの区間に付けられた愛称。

高架下の側道(歩道)を潜って行った。

東海道本線・琵琶湖線の高架下を潜った直ぐ先の横断歩道右手の路地にあった『地蔵堂

』

。

地蔵堂には綺麗に色付けされた地蔵尊が安置されていた。

左手前方に『今井兼平の墓』案内標識が。

案内標識から石山駅前を通り500m程入ると盛越川沿いに今井兼平の墓がある。

今井兼平は木曽義仲の腹心の武将であり、義経軍に敗れ討ち死にした義仲の後を追って、

口に刀を含んで馬から飛び降りて自害した。

ここにある墓碑は篠津川の上流の墨黒谷から寛文6年(1666)に移設したものである。

往復1kmあると判ったので、残念ながら訪ねるのを諦めたのであった。

この写真が『今井兼平の墓』。

【 https://blog.goo.ne.jp/mitsue172/e/a2346442664db986c75b265cf166c936

】より

左手にROHM(株)。

右手の大津市立粟津中学校校庭の前に、『農業試験研究発祥の地碑』が建っていた。

明治28年(1895)、この辺りに滋賀県農事試験場が開設され、植物ウィルスが昆虫の媒介に

よって伝染されることを発見した世界的な研究や、日本稲作史上初めて人工交配により、

新しい品種を育成、実用化に成功したことなど、農業の発展に貢献した試験研究が行われた。

左手に『名残松』。

大津市立粟津中学校前の旧東海道は、膳所城下町の南総門から鳥居川の間に美しい松並木が

続いており、近江八景の一つ 「粟津の晴嵐」 として知られた名勝であったと。

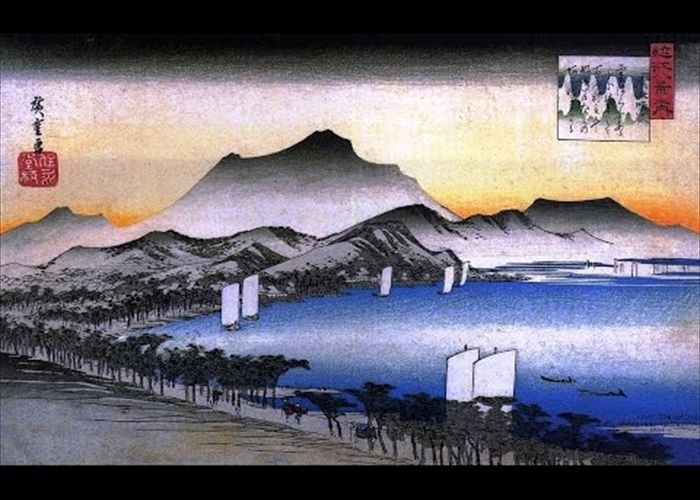

歌川広重の浮世絵などにも、湖辺に城と松並木が続く風情ある景色として描かれている。

『歌川広重画 近江八景 粟津晴嵐(あわづのせいらん)』

晴れたある日、湖上を渡る風が粟津の松林を吹き抜け、悲しげな口笛を鳴らす…。

遠方に見えるのは比叡山。

そしてこちらも若い頃通ったガラス関連の本社工場。

昔からのこの外装、色は変わっていなかった。

『晴嵐』交差点角に地蔵堂があった。

地蔵堂には目鼻を描かれた一体の地蔵尊が安置されていた。

更に進むと、旧東海 道が左に枡形状に曲がる右手角に

『膳所城(ぜぜじょう)勢多口総門跡碑

』

が右手に建っていた。

『膳所城勢多口総門跡』碑。

若い頃には、この様な姿があったのだが。

いつ頃撤去されてしまったのであろうか?

【 https://ameblo.jp/highhillhide/entry-12540372948.html

】より

『膳所城勢多口総門跡』 碑の近くに『地蔵堂

』

があり、一体の地蔵尊が祀られていた。

連子格子の旧家が左手に。

再び京阪石山坂本線の宮町踏切を通過。

踏切を渡った直後、道路の左側に、お地蔵様を数多く祀った御堂が。

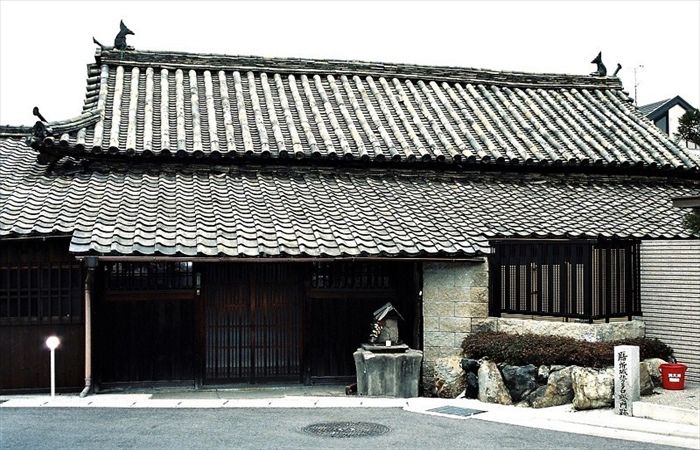

その先、右手にあったのが『若宮八幡神社』。

『若宮八幡神社』社標。

膳所城から移築した『表門』。

右に脇門があり、屋根に鯱と軒丸瓦に立葵紋があった。

その先に『拝殿』の姿も。

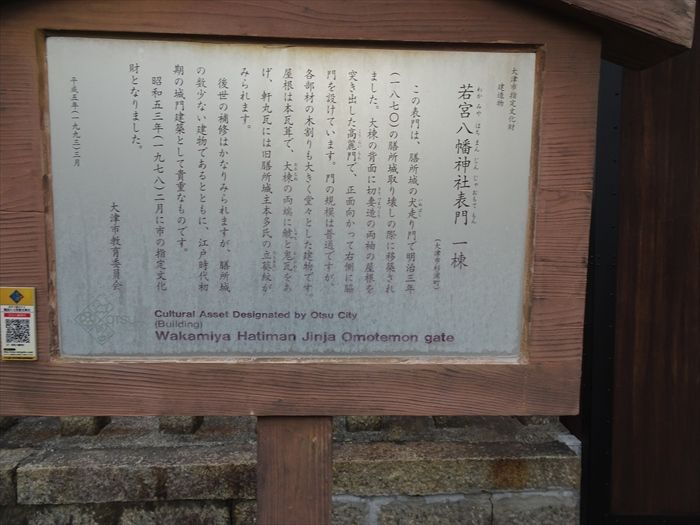

「若宮八幡神社表門 一棟

この表門は、膳所城の犬走り門で明治三年(一八七○)の膳所城取り壊しの際に

移築されました。 大棟の背面に切妻造の両袖の屋根を突き出した高麗門で、正面向かって

右側に脇門を設けています。 門の規模は普通ですが、各部材の木割りも大きく堂々とした

建物です。

屋根は本瓦葺で、大棟の両端に鯱と鬼瓦をあげ、軒丸瓦には旧膳所城主本多氏の立葵紋が

みられます。 後世の補修はかなりみられますが、膳所城の数少ない建物であるとともに、

江戸時代初期の城門建築として貴重なものです。

昭和五十三年(一九七八)二月に市の指定文化財となりました。」

『拝殿』。

『稲荷社』か?

『若宮八幡神社中門(神門)』が2つ。こちらは正面左側の中門(神門)。

右奥に本殿の屋根が。

『社務所』。

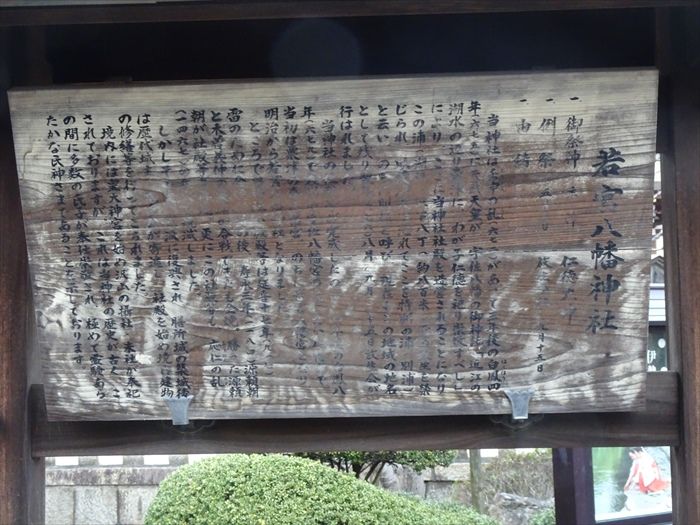

「若宮八幡神社

御祭神 主神 仁徳大神

例祭 五月三日 放生会祭 九月十五日

由緒

当神社は壬申の乱 (

672 )

があって三年後の白鳳四年 (

675 )

に天武天皇が、宇佐八幡の

御神託「近江の湖水辺り粟津に、わが子仁徳を祀り崇敬すべし」によりここに当神社社殿を

造営されることになり、この浦(湖辺)上下八丁(約八百米)での殺生を禁じられ、以後

漁夫は恐れてここを特別の浦(別浦)と云い、のちに別保と呼び、現在もこの地域の

地名として残り翌年 (

676 )

八月 (

九月 )

十五日放生会が行われました。

当神社の社殿等が完成したのは、四年後の白鳳八年(679)で九州の宇佐八幡宮の次に

古い八幡宮で、当初は粟津の森八幡宮、のちに若宮八幡宮となり、明治からは若宮八幡神社と

なりました。

ところで当神社の社殿等は延喜十七年(917)雷のために全焼。その後、寿永三年(1184)

源頼朝と木曽義仲の粟津の合戦でまたも全焼。勝った源頼朝が社殿等を再建。更にこの社殿等も、

応仁の乱(1467)の兵火で焼滅しました。

しかしその後、立派に復興され、膳所城の築城後は歴代城主、本多公が寄進し、社殿を始め

境内建物の修繕等を行ってこられました。

境内には皇大神宮を始め沢山の摂社・末社が奉祀されておりますが、これは当神社の歴史が古く、

この間に多数の氏子が奉仕崇敬され、極めて霊験あらたかな氏神さまであることを

示しております。」

『新羅神社』社標と石鳥居。

『新羅神社』社標。

やはりこの地域に渡来系の人々が定住していたということとの関係の神社であろうかと。

道標『杉浦町 瀬田・石山の道分岐点』

この先を右に曲がる。

この付近は旧東海道が右に 左にと枡形状に続いていたのであった。

赤が瀬田・石山の道。

この地図は北が下になっており解りにくかった。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12