PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】

👈リンク

鎌倉散策 目次 』 👈リンク

「山崎跨線橋」を渡り最初に訪ねたのが「妙法寺」。

「本堂」

妙法寺は、山梨県にあった寺で、関東大震災により廃寺となっていたのを、1928年(昭和3年)、

日宝が鎌倉に再建した寺。

宗派:日蓮宗。

山号寺号:宝珠山妙法寺。

開山:日宝。

本尊:大曼荼羅掛軸。

寺宝:本尊、木造日蓮上人坐像、木造鬼子母神像他。

「妙法寺」、「南無妙法蓮華経」と開基の「中興 耀光院日寶上人」と刻まれた石碑。

「地蔵堂」

地蔵堂には、動物供養のために作られた猫や牛の石像もみられる。

2人の上人像。

「耀光院日寶上人之像」

「當山中興 耀光院日寶上人之像」と刻まれた石碑。

「二世 妙龍院日光法尼の像」。

「當山中興 二世 妙龍院日光法尼の像」と刻まれた石碑。

右に「馬頭観音」、中央に「北条秀頼神社」、左に「山門并石段」と。

寺院に神社の碑があるのは、かつての神仏一体の名残か?

「北條秀頼神社」碑。

「山門并石段」碑。

「七面堂 」 があった。

」 の前には、「妙法庚申神社」と刻まれた小さな石碑が立っていた。

この石碑は、寺を建てるとき地中から出現したものだと。

「庚申ノ霊感告テ曰ク當山北方地下數尺六百三十年ヲ経タル我ガ神體アリ速ニ出シ法華勧請セヨ

維時昭和九年九月十日 寳珠山 龍敬誌 感得主 ???」と刻まれていた。

そして「妙法寺」を後にし、進むと変形4差路にあったのが「庚申塔」。

ここも古くからの辻で、山崎村への入口部分だったようだ。

左の「角柱型庚申塔」には「大正九庚申年十月」(1920)、「深澤村山崎」と

刻まれていた。

その隣の「駒型 庚申塚 三猿」には「山崎村/講中」、

「文政五壬午年十一月十五日」(1822)と。

その横に「駒型 青面金剛立像 三猿」、文字は判読出来なかった。

一番右に「折損塔 青面金剛立像 邪鬼 三猿 二鶏」、「山崎村」、

「宝暦六年/子十一月」(1756)とそれぞれ刻まれていた。

次に訪れたのが「天神山城」。

案内板等が無く・・・。

この先で行き止まりで、何も発見できなかったが・・・?

今、考えてみると、この先の山が「天神山」であり、この「天神山」が「天神山城」跡

なのであろう。

そして「庚申塔」の路地を右に曲がり先に進むと右手奥に石段が見えた。

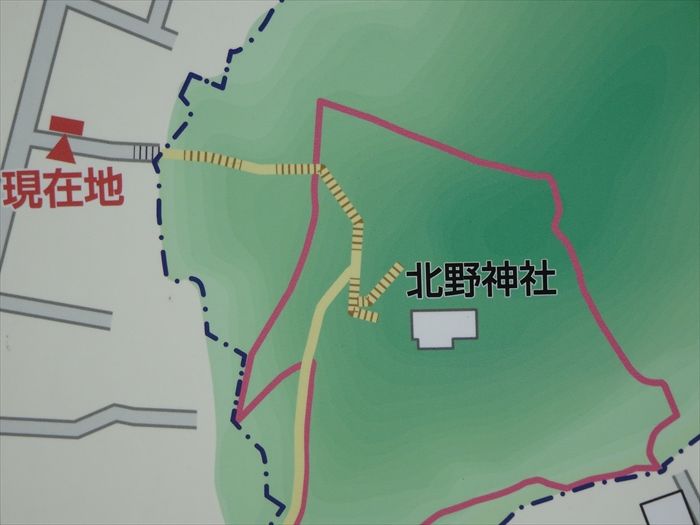

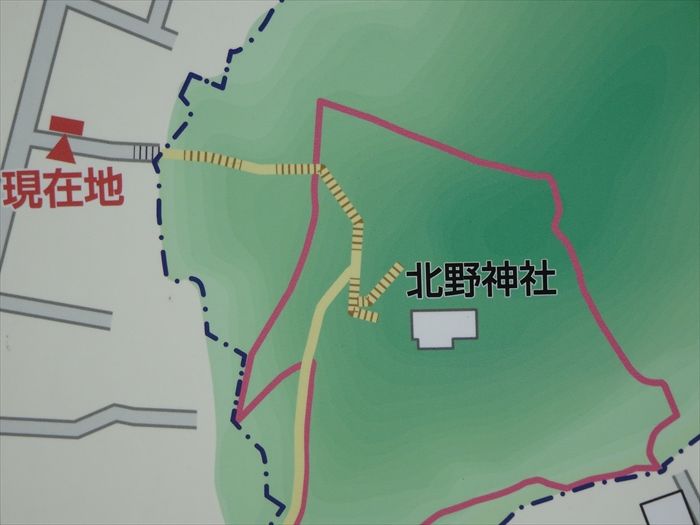

「ここは北野神社」の案内板。

石段の先に「北野神社」の石鳥居が見えた。

この地図を見て?、今回は「北野神社」は訪ねなかった。

「北野神社」をネットより。

北野神社は、山崎天神とも呼ばれ、暦応年間(1338-1341)、夢窓疎石が京都の

北野天満宮を勧請したものと伝えられ、鎮座する山は「天神山」と呼ばれている。

その後、1362年(貞治元年)、円覚寺塔頭黄梅院主によって再建され、村の鎮守となった。

江戸時代には「洲崎神社」とも呼ばれていたという。(洲崎は現在の寺分・梶原・山崎・上町屋の

古称。)夢窓疎石は北野神社とともに宝積寺も建立。

本地仏として十一面観音像が安置されていたというが、明治の神仏分離によって昌清院に

移された(円覚寺塔頭如意庵末寺)。

祭神は菅原道真(すがわらのみちざね)、素戔嗚命(すさのおのみこと)。

【 https://www.yoritomo-japan.com/page140kitanojinjya.htm 】より

そしてさらに進み「山崎」交差点で湘南モノレールの下をくぐり、直進する。

鎌倉市山崎の住宅街を進む。

右側の林の手前の路地に石碑が。

「従是えのし満」と刻まれた「江の島への道標」。

「文化八年(1811)未年五月」とも。

「山崎集会場」の角を右折し、坂道を更に上って行く。

この集会場の場所には「十王堂」があった模様。

右手にあったのが「昌清院」。

門が閉まっていたため境内には入れなかった。

昌清院の山号は「山崎山」。以前は「長崎山」あるいは「諏訪山」などと号していたが、

近年に改められたのだと。

残念ながら山門入口は閉まっており境内には入れなかった。

よってこれも「本堂」の姿をネットから。

山崎の昌清院は、円覚寺塔頭如意庵の末寺。本尊は釈迦如来。開山は如意庵八世の以足徳満

(いそくとくまん)といわれている。その一方で、昌清院に伝わる如意庵開山の無礙妙謙

(むげみょうけん)坐像の胎内銘に「当院開山」と記されているという。

北野神社(山崎天神社)に、本地仏として祀られていた春日の作と伝えられる

「十一面観音像」は、昌清院に安置されている。他に「地蔵菩薩像」、「十王像」、

「倶生神像」、「奪衣婆像」を安置。これらの像は、近くにあった十王堂に安置されて

いたものと考えられている(現在の「山崎の集会所」がある所に十王堂があったという。)。

「本尊釈迦如来坐像」は1775年(安永4年)の作、「奪衣婆像」は室町後期の作。

【 https://4travel.jp/travelogue/11295765 】より

そしてこの寺は高校時代の学友のN氏が不慮の事故で20歳の若さで亡くなり、この寺の

墓地に埋葬されている事を、これも学友のM氏がこのブログを見て教えてくれたのであった。

そして2020年7月26日(日)に同じく学友のO氏との3人でお墓参りに再び訪ねたのであった。

何と亡くなってから丁度50年目になるのであった。

何度かお墓参りに訪ねたことのあるM氏が脇の潜戸から境内へ。

そして階段上に本堂が。

そして「本堂」。

豪雨の合間に3人でお墓参り。

そして、献花用の花束のビニールを境内の焼却炉に捨てに行くと、大声で戻って来た

のであった。焼却炉の中に蜂の大群が入ると。

私が行って、焼却炉の蓋を開けると日本ミツバチが巣を作っていたのであった。

箱があれば、持ち帰りたかったが・・・・寺の住職が飼っている可能性もあり

やむなく諦めたのであった。

そして境内の墓石、歴代の住職の墓であろうか?

そして少し来た道を戻り左折して、更に急坂を上る。

正面に中央に手摺のある急な階段が現れた。

なんと手摺の上部は給水栓?になっていた。

鎌倉市寺分2丁目29にある「富士塚公園」に到着しベンチで暫しの休憩。

「富士塚公園」。

この場所を訪れたのは、「富士講」の遺跡に興味を持つ高校時代の飲み友に

その写真を撮ってきて欲しいと以前に頼まれていたからなのであった。

正面の石段がこの山の山頂への入口。

この左側の階段を上って行ったが、直ぐに山道がなくなっていたのであった。

一面、雑草や小木に覆われて、獣道さえ確認できなかった。ここを上っていくのは

危険と判断し、やむなく引き返したのであった。

ただし、ここは4、5年前にも訪れた事があるのであった。その時は山道がそれなりに管理され

上っていくことが出来たのでその時の写真を。

富士講の石碑(天保12年(1841年)銘)。

洲崎富士塚山頂の石仏。

嘉永2年(1849年)銘。

これは釈迦石仏で、台座には世話人や富士講中の人の名が記されているという。

帰路に湘南モノレール、その先の三菱電機㈱鎌倉製作所を見る。

藤沢方面を見る。

藤沢市役所新庁舎手前のNTTビルの塔(右)とそしてNTTコミュニケーションの

アンテナ塔(左)をズームで。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

鎌倉散策 目次 』 👈リンク

「山崎跨線橋」を渡り最初に訪ねたのが「妙法寺」。

「本堂」

妙法寺は、山梨県にあった寺で、関東大震災により廃寺となっていたのを、1928年(昭和3年)、

日宝が鎌倉に再建した寺。

宗派:日蓮宗。

山号寺号:宝珠山妙法寺。

開山:日宝。

本尊:大曼荼羅掛軸。

寺宝:本尊、木造日蓮上人坐像、木造鬼子母神像他。

「妙法寺」、「南無妙法蓮華経」と開基の「中興 耀光院日寶上人」と刻まれた石碑。

「地蔵堂」

地蔵堂には、動物供養のために作られた猫や牛の石像もみられる。

2人の上人像。

「耀光院日寶上人之像」

「當山中興 耀光院日寶上人之像」と刻まれた石碑。

「二世 妙龍院日光法尼の像」。

「當山中興 二世 妙龍院日光法尼の像」と刻まれた石碑。

右に「馬頭観音」、中央に「北条秀頼神社」、左に「山門并石段」と。

寺院に神社の碑があるのは、かつての神仏一体の名残か?

「北條秀頼神社」碑。

「山門并石段」碑。

「七面堂 」 があった。

」 の前には、「妙法庚申神社」と刻まれた小さな石碑が立っていた。

この石碑は、寺を建てるとき地中から出現したものだと。

「庚申ノ霊感告テ曰ク當山北方地下數尺六百三十年ヲ経タル我ガ神體アリ速ニ出シ法華勧請セヨ

維時昭和九年九月十日 寳珠山 龍敬誌 感得主 ???」と刻まれていた。

そして「妙法寺」を後にし、進むと変形4差路にあったのが「庚申塔」。

ここも古くからの辻で、山崎村への入口部分だったようだ。

左の「角柱型庚申塔」には「大正九庚申年十月」(1920)、「深澤村山崎」と

刻まれていた。

その隣の「駒型 庚申塚 三猿」には「山崎村/講中」、

「文政五壬午年十一月十五日」(1822)と。

その横に「駒型 青面金剛立像 三猿」、文字は判読出来なかった。

一番右に「折損塔 青面金剛立像 邪鬼 三猿 二鶏」、「山崎村」、

「宝暦六年/子十一月」(1756)とそれぞれ刻まれていた。

次に訪れたのが「天神山城」。

案内板等が無く・・・。

この先で行き止まりで、何も発見できなかったが・・・?

今、考えてみると、この先の山が「天神山」であり、この「天神山」が「天神山城」跡

なのであろう。

そして「庚申塔」の路地を右に曲がり先に進むと右手奥に石段が見えた。

「ここは北野神社」の案内板。

石段の先に「北野神社」の石鳥居が見えた。

この地図を見て?、今回は「北野神社」は訪ねなかった。

「北野神社」をネットより。

北野神社は、山崎天神とも呼ばれ、暦応年間(1338-1341)、夢窓疎石が京都の

北野天満宮を勧請したものと伝えられ、鎮座する山は「天神山」と呼ばれている。

その後、1362年(貞治元年)、円覚寺塔頭黄梅院主によって再建され、村の鎮守となった。

江戸時代には「洲崎神社」とも呼ばれていたという。(洲崎は現在の寺分・梶原・山崎・上町屋の

古称。)夢窓疎石は北野神社とともに宝積寺も建立。

本地仏として十一面観音像が安置されていたというが、明治の神仏分離によって昌清院に

移された(円覚寺塔頭如意庵末寺)。

祭神は菅原道真(すがわらのみちざね)、素戔嗚命(すさのおのみこと)。

【 https://www.yoritomo-japan.com/page140kitanojinjya.htm 】より

そしてさらに進み「山崎」交差点で湘南モノレールの下をくぐり、直進する。

鎌倉市山崎の住宅街を進む。

右側の林の手前の路地に石碑が。

「従是えのし満」と刻まれた「江の島への道標」。

「文化八年(1811)未年五月」とも。

「山崎集会場」の角を右折し、坂道を更に上って行く。

この集会場の場所には「十王堂」があった模様。

右手にあったのが「昌清院」。

門が閉まっていたため境内には入れなかった。

昌清院の山号は「山崎山」。以前は「長崎山」あるいは「諏訪山」などと号していたが、

近年に改められたのだと。

残念ながら山門入口は閉まっており境内には入れなかった。

よってこれも「本堂」の姿をネットから。

山崎の昌清院は、円覚寺塔頭如意庵の末寺。本尊は釈迦如来。開山は如意庵八世の以足徳満

(いそくとくまん)といわれている。その一方で、昌清院に伝わる如意庵開山の無礙妙謙

(むげみょうけん)坐像の胎内銘に「当院開山」と記されているという。

北野神社(山崎天神社)に、本地仏として祀られていた春日の作と伝えられる

「十一面観音像」は、昌清院に安置されている。他に「地蔵菩薩像」、「十王像」、

「倶生神像」、「奪衣婆像」を安置。これらの像は、近くにあった十王堂に安置されて

いたものと考えられている(現在の「山崎の集会所」がある所に十王堂があったという。)。

「本尊釈迦如来坐像」は1775年(安永4年)の作、「奪衣婆像」は室町後期の作。

【 https://4travel.jp/travelogue/11295765 】より

そしてこの寺は高校時代の学友のN氏が不慮の事故で20歳の若さで亡くなり、この寺の

墓地に埋葬されている事を、これも学友のM氏がこのブログを見て教えてくれたのであった。

そして2020年7月26日(日)に同じく学友のO氏との3人でお墓参りに再び訪ねたのであった。

何と亡くなってから丁度50年目になるのであった。

何度かお墓参りに訪ねたことのあるM氏が脇の潜戸から境内へ。

そして階段上に本堂が。

そして「本堂」。

豪雨の合間に3人でお墓参り。

そして、献花用の花束のビニールを境内の焼却炉に捨てに行くと、大声で戻って来た

のであった。焼却炉の中に蜂の大群が入ると。

私が行って、焼却炉の蓋を開けると日本ミツバチが巣を作っていたのであった。

箱があれば、持ち帰りたかったが・・・・寺の住職が飼っている可能性もあり

やむなく諦めたのであった。

そして境内の墓石、歴代の住職の墓であろうか?

そして少し来た道を戻り左折して、更に急坂を上る。

正面に中央に手摺のある急な階段が現れた。

なんと手摺の上部は給水栓?になっていた。

鎌倉市寺分2丁目29にある「富士塚公園」に到着しベンチで暫しの休憩。

「富士塚公園」。

この場所を訪れたのは、「富士講」の遺跡に興味を持つ高校時代の飲み友に

その写真を撮ってきて欲しいと以前に頼まれていたからなのであった。

正面の石段がこの山の山頂への入口。

この左側の階段を上って行ったが、直ぐに山道がなくなっていたのであった。

一面、雑草や小木に覆われて、獣道さえ確認できなかった。ここを上っていくのは

危険と判断し、やむなく引き返したのであった。

ただし、ここは4、5年前にも訪れた事があるのであった。その時は山道がそれなりに管理され

上っていくことが出来たのでその時の写真を。

富士講の石碑(天保12年(1841年)銘)。

洲崎富士塚山頂の石仏。

嘉永2年(1849年)銘。

これは釈迦石仏で、台座には世話人や富士講中の人の名が記されているという。

帰路に湘南モノレール、その先の三菱電機㈱鎌倉製作所を見る。

藤沢方面を見る。

藤沢市役所新庁舎手前のNTTビルの塔(右)とそしてNTTコミュニケーションの

アンテナ塔(左)をズームで。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.