PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】

『 鎌倉散策 目次 』 👈リンク

「富士塚」を後にし、西に向かって進むと江の島 龍口寺から大船を結ぶ市道

「大船西鎌倉線」に出たが、道の上を湘南モノレールが懸垂して走っていた。

湘南モノレール「湘南町屋駅」手前の「町屋駅前」交差点を渡り更に西に進む。

右手前方にあったのが「三菱電機㈱鎌倉製作所」が。

この先の十字路を左折し南に向かう。

柏尾川に向かって進むと正面に寺院の山門が姿を現した。

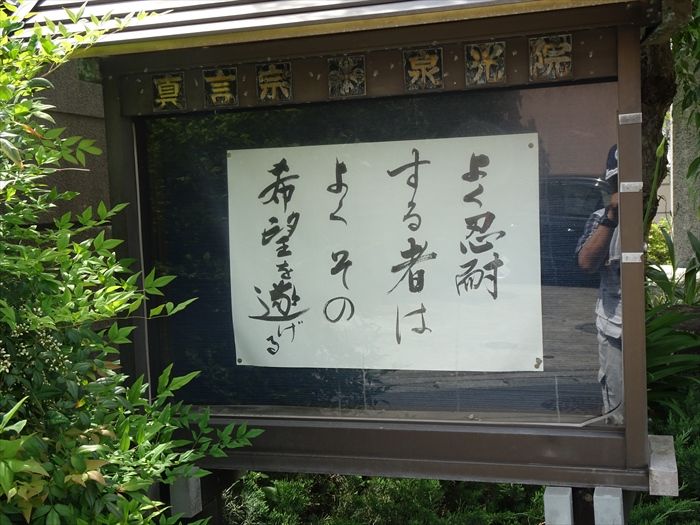

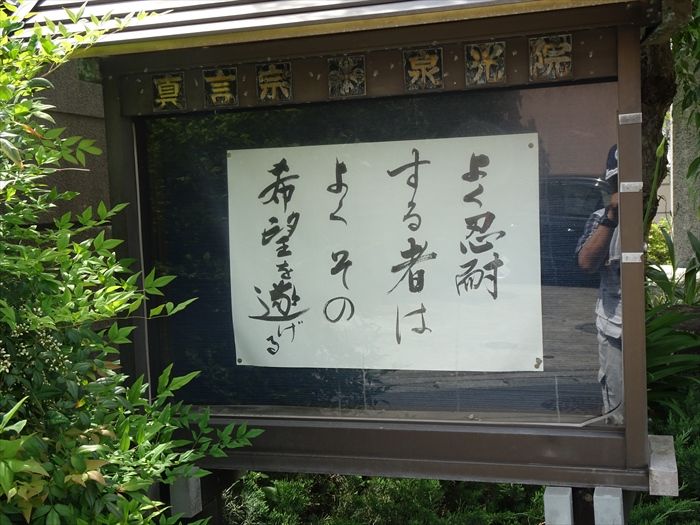

「真言宗 泉光院」。鎌倉市上町屋631。

我がこれまでの人生は「良く忍耐」できなかったのではと猛省。

「天守山 泉光院」寺標と「山門」。

山門をぬけると、 正面に本堂、左に薬師堂、参道両側に向かい合って宝筺印塔と宝号塔があり、

本堂前面に弘法大師修行像、右に庫裡があった。

「宝筺印塔」。

宝号塔「南無阿弥陀仏」。

「薬師堂」。

薬師堂の薬師如来は、眼病平癒の信仰をあつめ、「町屋薬師」とも呼ばれている。

「薬師堂」扁額。

「本堂」。

鎌倉市手広の鎖大師・青蓮寺(2002年6月掲載)の末寺として、高野山真言宗に

真言宗大覚寺派の「 天守山 高音寺 泉光院 」👈リンク

開山 季等和尚 寛永十六年九月七日

本尊 阿弥陀三尊

「弘法大師石像」。

石を奉じてお祈りをすると、「いぼが取れる」とか「子供が元気に育つ」といわれているのだ。

中央に「いぼとり地蔵」、両側に「弘法大師石像」が祀られていた。

「庚申塔」と「馬頭観世音」碑が並んでいた。

一番右にあった「十一面観音像」。

「六地蔵尊」。

本堂横の「大日如来坐像」。

「愛玩動物墓」。

私の墓石はこの何分の一のものになるのであろうか?

そして近くの南側にあった「天満宮」を訪ねた。

「天満宮本殿」。

鎌倉市上町屋に鎮座する天満宮は、社伝によると天慶年間(937年〜947年)に平良文が

霊夢から天満宮を勧請したのが始まりという。平良文は鎌倉権五郎の祖である。

祭神は菅原道真であり、上町屋の鎮守である。境内社に梅王社、松王社、稲荷社があるというが、

本殿の左右に建つ覆い屋の中は2つとも狐の像があり稲荷社に見えた。

社殿は天明元年(1781年)に再建され、石造鳥居は天保11年(1840年)に建立された。

関東大震災でも倒壊しなかったのだろうか。

江戸時代までは泉光院の管理下にあった。その名残で、正月に泉光院から御幣を受けて祀る

習慣が今も続けられているとのこと。

「南無仙元大菩薩」。「山真講」の石碑。「真」の字の上に富士山の姿が。

富士講「山真講」は千葉市寒川町で、文化年間に活動に入った。千葉市中心部から

東金街道に沿って発展したようだ。

「仙元大菩薩」は中国から伝来した弥勒教と富士・山岳信仰が結びついて生まれた宗教である

弥勒講に登場する菩薩で、日本の国土を守護する米の神、富士山信仰・浅間信仰の祭神で、」

石碑が富士山に向かって建てられているのだと。

横の面には「大天狗 小御嶽石尊大権現 小天狗」と。

一般に「石尊大権現」といえば神奈川県の大山阿夫利神社を指すのだと。

よって「石尊参り」は大山詣でのことだと。

大山関連の石碑にも、「石尊大権現・大天狗・小天狗」と書かれる。しかし、これに

小御嶽が付くと、まったく別物となるのだと。

富士山五合目には、現在も磐長姫を祀る小御嶽神社がある。ここに勧請された富士太郎坊と

いう天狗が「小御嶽石尊大権現」なのだと。

反対側には「元祖 食行身禄佛」と刻まれていた。

「食行身禄(じきぎょう みろく)」は、日本の宗教家。富士講の指導者。

本名は伊藤 伊兵衛(いとう いへい)で、食行身禄は行名(富士講修行者としての名前)。

伊藤食行身禄、伊藤食行とも言われていたと。

「菅公一千年際記念碑」(明治34年(1901年)銘)。

「菅公」とは菅原道真のこと。

この石碑を建てた1000年前は901年、この歳に菅原道真は大宰府に左遷されたのであった。

平安京を離れる際に詠んだのが、有名な次の和歌。

「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主(あるじ)なしとて 春な忘れそ」と。

「稲荷社」。

「天満宮」を後にし、「泣塔」に向かって進む。

この付近には、寺の如き大きな屋敷、民家がところどころに。

寺の如き屋根を持つ旧家が。

ここの地名は「町屋」であり、昔は賑わった場所であったのだろう。

そして、Iphonesによると「泣塔(なきとう)」に到着したはずが、それらしき物は見当たらず、

こんもりとした竹藪はフェンスに囲まれていて立入禁止になっていた。

深沢地域・梶原のJR東日本・旧大船工場跡地脇に建つ宝篋印塔・「泣塔」。

「泣塔」(なきとう)とは、洲崎古戦場近くに建つ宝篋印塔。1356年(文和5年)の銘があり鎌倉市の有形文化財に指定されている。洲崎では、1333年(元弘3年)、新田義貞と赤橋守時の軍が激しい戦いを繰り広げられた。泣塔は、背後に「やぐら」もあることから、この戦いの戦死者の供養塔と考えられている。「かつて、泣塔は、手広の青蓮寺に移されたが、毎晩、すすり泣く声が聞こえたので元の場所に戻された」という伝承が残されていることから、「泣塔」と呼ばれるようになったという。この辺りの地名をとって「陣出の泣塔」と呼ばれている。

これが見たかった「泣塔」なのであったが。

【 http://blog.livedoor.jp/mamataro911/archives/1546175.html 】より

「泣塔」を後にし、数少ない後ろ髪を引かれながらモノレール方面に戻る。

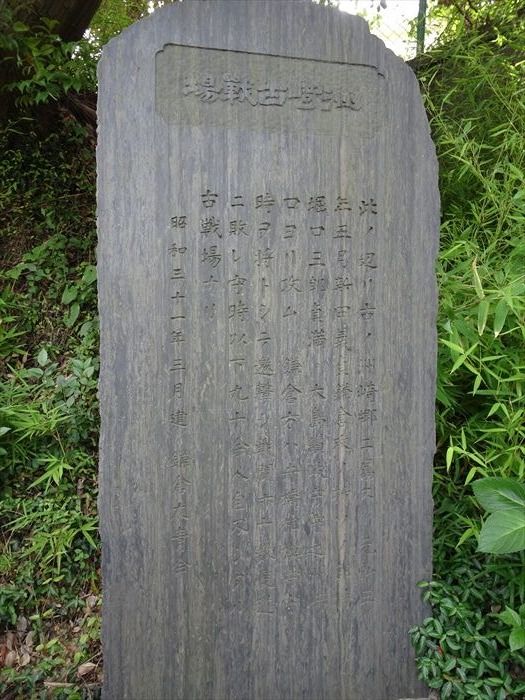

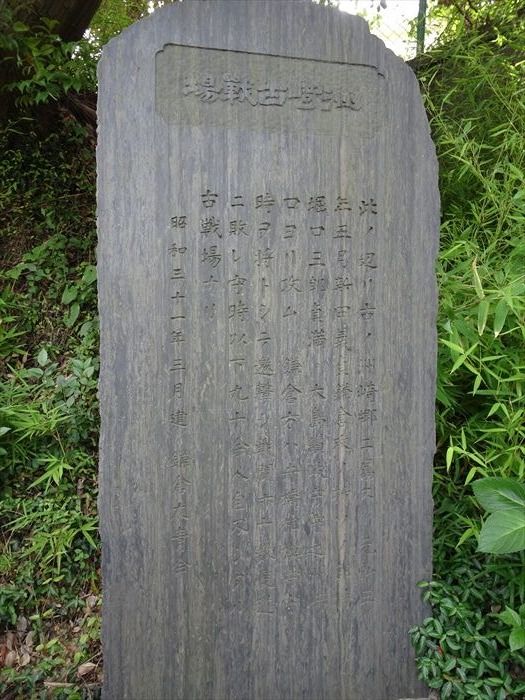

次に訪ねたのがモノレール下にあった 「洲崎古戦場跡」碑 👈リンク。

元弘3年(13339)5月18日、新田義貞の鎌倉攻めのおり、多摩川の

分倍河原(ぶばいかわら)の戦いに敗れた北条軍は一気に退いて、この地に布陣した。

新田軍の前面は掘口貞満軍、守は北条軍の将・赤橋守時。両軍がここで激突し、5月18日終日、

戦いが続いた。一昼夜に65度に渡る切りあいがあり多数の戦死者がでて、始め、6万騎あった

幕府軍は、新田軍の猛攻に会い、ついに300騎ほどになってしまった。

幕府軍の赤橋守時は自害した のだと。

「洲崎古戦場跡

此ノ辺リ古ノ洲崎郷ニ属ス 元弘三年五月新田義貞鎌倉攻ノ折 ソノ武将堀口三郎貞満

大島讃岐守守之洲崎口ヨリ攻ム 鎌倉方ハ赤崎相模守 守時ヲ将トシテ邀撃シ 戦闘六十数度

遂ニ敗レ守時以下九十余人自刃シタル古戦場ナリ 」

そしてモノレール下を「湘南深沢駅」方面に向って歩く。

「富士塚小学校入口」交差点の路地を左に入り突き当たりを右に進んで行く。

左手にあったのが「休場山 等覚寺」。鎌倉市梶原1-9-2

「休場山 等覚寺」寺標と藁葺屋根の「山門」。

この寺の山号は「休場山」、大相撲の力士には敷居が高い寺なのでは。

「東覚寺(とうがくじ)」案内板。

「東覚寺

創建という。本尊は不動明王、また出世子育地蔵尊を安置す。訓蒙学舎(深沢小学校の前身)

創設の地なり」

「等覚寺六地蔵」。

左から4番目は、文化6年(1809年)11月吉日、念佛講中と読める。

「水子地蔵尊」。

「大師堂の弘法大師(石像)」。

「延命地蔵尊」。

「本堂」。

扁額「休場山 等覚院」。

「本堂内陣」。

「弘法大師御入定千百五十年御遠忌供養塔」。

「本堂」前の石灯籠。

「北條一族 供養塔」。

洲崎古戦場跡から出土した戦死者の供養塔。

1333年(元弘3年)、新田義貞軍と赤橋守時軍は激戦を繰り返し、守時軍は敗れ90人以上が

自刃したという。

そして次に訪ねたのが「東覚寺」と小山の反対側にある「大慶寺」。

「山門」前に「開山 大休正念禅師」碑と「関東十刹 大慶寺」寺標。

臨済宗円覚寺派の寺院である。山号は霊照山。鎌倉市寺分1-5-8。

「山門」。

「本堂」。

創建は文永6年(1269年)〜弘安2年(1279年)とされ、開基は永井光録、開山は

大休正念(仏源禅師)であり、至徳3年(1386年)に関東十刹に列せられた。

地名の寺分は大慶寺の寺域で大慶寺分と言われていた。指月軒、覚華庵、天台庵、大東庵、

方外庵など塔頭が五つもある大きなお寺であったが、永禄4年(1562年)上杉謙信が

鎌倉八幡宮参拝の折の戦火により灰燼に帰し、昭和19年(1944年)に残っていた方外庵が

大慶寺と改称し、復興したのが現在の大慶寺である。

平成2年(1990年)から檀家を受け入れるようになり、樹齢700年を越えるといわれる

天然記念物のビャクシンの老木2株の裏にお墓を造成して檀徒希望者に分譲している。

最近、本堂を改築し、広い駐車場の前に山門も移築して屋根の萱が葺き替えられた。

「本堂内陣」。

「寺務所」。

境内の「宝篋印塔」が2基。

「宝篋印塔」の両脇に樹齢700年以上と言われるビャクシンの木。

「本堂」裏の墓地の奥の「やぐら」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

『 鎌倉散策 目次 』 👈リンク

「富士塚」を後にし、西に向かって進むと江の島 龍口寺から大船を結ぶ市道

「大船西鎌倉線」に出たが、道の上を湘南モノレールが懸垂して走っていた。

湘南モノレール「湘南町屋駅」手前の「町屋駅前」交差点を渡り更に西に進む。

右手前方にあったのが「三菱電機㈱鎌倉製作所」が。

この先の十字路を左折し南に向かう。

柏尾川に向かって進むと正面に寺院の山門が姿を現した。

「真言宗 泉光院」。鎌倉市上町屋631。

我がこれまでの人生は「良く忍耐」できなかったのではと猛省。

「天守山 泉光院」寺標と「山門」。

山門をぬけると、 正面に本堂、左に薬師堂、参道両側に向かい合って宝筺印塔と宝号塔があり、

本堂前面に弘法大師修行像、右に庫裡があった。

「宝筺印塔」。

宝号塔「南無阿弥陀仏」。

「薬師堂」。

薬師堂の薬師如来は、眼病平癒の信仰をあつめ、「町屋薬師」とも呼ばれている。

「薬師堂」扁額。

「本堂」。

鎌倉市手広の鎖大師・青蓮寺(2002年6月掲載)の末寺として、高野山真言宗に

真言宗大覚寺派の「 天守山 高音寺 泉光院 」👈リンク

開山 季等和尚 寛永十六年九月七日

本尊 阿弥陀三尊

「弘法大師石像」。

石を奉じてお祈りをすると、「いぼが取れる」とか「子供が元気に育つ」といわれているのだ。

中央に「いぼとり地蔵」、両側に「弘法大師石像」が祀られていた。

「庚申塔」と「馬頭観世音」碑が並んでいた。

一番右にあった「十一面観音像」。

「六地蔵尊」。

本堂横の「大日如来坐像」。

「愛玩動物墓」。

私の墓石はこの何分の一のものになるのであろうか?

そして近くの南側にあった「天満宮」を訪ねた。

「天満宮本殿」。

鎌倉市上町屋に鎮座する天満宮は、社伝によると天慶年間(937年〜947年)に平良文が

霊夢から天満宮を勧請したのが始まりという。平良文は鎌倉権五郎の祖である。

祭神は菅原道真であり、上町屋の鎮守である。境内社に梅王社、松王社、稲荷社があるというが、

本殿の左右に建つ覆い屋の中は2つとも狐の像があり稲荷社に見えた。

社殿は天明元年(1781年)に再建され、石造鳥居は天保11年(1840年)に建立された。

関東大震災でも倒壊しなかったのだろうか。

江戸時代までは泉光院の管理下にあった。その名残で、正月に泉光院から御幣を受けて祀る

習慣が今も続けられているとのこと。

「南無仙元大菩薩」。「山真講」の石碑。「真」の字の上に富士山の姿が。

富士講「山真講」は千葉市寒川町で、文化年間に活動に入った。千葉市中心部から

東金街道に沿って発展したようだ。

「仙元大菩薩」は中国から伝来した弥勒教と富士・山岳信仰が結びついて生まれた宗教である

弥勒講に登場する菩薩で、日本の国土を守護する米の神、富士山信仰・浅間信仰の祭神で、」

石碑が富士山に向かって建てられているのだと。

横の面には「大天狗 小御嶽石尊大権現 小天狗」と。

一般に「石尊大権現」といえば神奈川県の大山阿夫利神社を指すのだと。

よって「石尊参り」は大山詣でのことだと。

大山関連の石碑にも、「石尊大権現・大天狗・小天狗」と書かれる。しかし、これに

小御嶽が付くと、まったく別物となるのだと。

富士山五合目には、現在も磐長姫を祀る小御嶽神社がある。ここに勧請された富士太郎坊と

いう天狗が「小御嶽石尊大権現」なのだと。

反対側には「元祖 食行身禄佛」と刻まれていた。

「食行身禄(じきぎょう みろく)」は、日本の宗教家。富士講の指導者。

本名は伊藤 伊兵衛(いとう いへい)で、食行身禄は行名(富士講修行者としての名前)。

伊藤食行身禄、伊藤食行とも言われていたと。

「菅公一千年際記念碑」(明治34年(1901年)銘)。

「菅公」とは菅原道真のこと。

この石碑を建てた1000年前は901年、この歳に菅原道真は大宰府に左遷されたのであった。

平安京を離れる際に詠んだのが、有名な次の和歌。

「東風(こち)吹かば 匂ひをこせよ 梅の花 主(あるじ)なしとて 春な忘れそ」と。

「稲荷社」。

「天満宮」を後にし、「泣塔」に向かって進む。

この付近には、寺の如き大きな屋敷、民家がところどころに。

寺の如き屋根を持つ旧家が。

ここの地名は「町屋」であり、昔は賑わった場所であったのだろう。

そして、Iphonesによると「泣塔(なきとう)」に到着したはずが、それらしき物は見当たらず、

こんもりとした竹藪はフェンスに囲まれていて立入禁止になっていた。

深沢地域・梶原のJR東日本・旧大船工場跡地脇に建つ宝篋印塔・「泣塔」。

「泣塔」(なきとう)とは、洲崎古戦場近くに建つ宝篋印塔。1356年(文和5年)の銘があり鎌倉市の有形文化財に指定されている。洲崎では、1333年(元弘3年)、新田義貞と赤橋守時の軍が激しい戦いを繰り広げられた。泣塔は、背後に「やぐら」もあることから、この戦いの戦死者の供養塔と考えられている。「かつて、泣塔は、手広の青蓮寺に移されたが、毎晩、すすり泣く声が聞こえたので元の場所に戻された」という伝承が残されていることから、「泣塔」と呼ばれるようになったという。この辺りの地名をとって「陣出の泣塔」と呼ばれている。

これが見たかった「泣塔」なのであったが。

【 http://blog.livedoor.jp/mamataro911/archives/1546175.html 】より

「泣塔」を後にし、数少ない後ろ髪を引かれながらモノレール方面に戻る。

次に訪ねたのがモノレール下にあった 「洲崎古戦場跡」碑 👈リンク。

元弘3年(13339)5月18日、新田義貞の鎌倉攻めのおり、多摩川の

分倍河原(ぶばいかわら)の戦いに敗れた北条軍は一気に退いて、この地に布陣した。

新田軍の前面は掘口貞満軍、守は北条軍の将・赤橋守時。両軍がここで激突し、5月18日終日、

戦いが続いた。一昼夜に65度に渡る切りあいがあり多数の戦死者がでて、始め、6万騎あった

幕府軍は、新田軍の猛攻に会い、ついに300騎ほどになってしまった。

幕府軍の赤橋守時は自害した のだと。

「洲崎古戦場跡

此ノ辺リ古ノ洲崎郷ニ属ス 元弘三年五月新田義貞鎌倉攻ノ折 ソノ武将堀口三郎貞満

大島讃岐守守之洲崎口ヨリ攻ム 鎌倉方ハ赤崎相模守 守時ヲ将トシテ邀撃シ 戦闘六十数度

遂ニ敗レ守時以下九十余人自刃シタル古戦場ナリ 」

そしてモノレール下を「湘南深沢駅」方面に向って歩く。

「富士塚小学校入口」交差点の路地を左に入り突き当たりを右に進んで行く。

左手にあったのが「休場山 等覚寺」。鎌倉市梶原1-9-2

「休場山 等覚寺」寺標と藁葺屋根の「山門」。

この寺の山号は「休場山」、大相撲の力士には敷居が高い寺なのでは。

「東覚寺(とうがくじ)」案内板。

「東覚寺

創建という。本尊は不動明王、また出世子育地蔵尊を安置す。訓蒙学舎(深沢小学校の前身)

創設の地なり」

「等覚寺六地蔵」。

左から4番目は、文化6年(1809年)11月吉日、念佛講中と読める。

「水子地蔵尊」。

「大師堂の弘法大師(石像)」。

「延命地蔵尊」。

「本堂」。

扁額「休場山 等覚院」。

「本堂内陣」。

「弘法大師御入定千百五十年御遠忌供養塔」。

「本堂」前の石灯籠。

「北條一族 供養塔」。

洲崎古戦場跡から出土した戦死者の供養塔。

1333年(元弘3年)、新田義貞軍と赤橋守時軍は激戦を繰り返し、守時軍は敗れ90人以上が

自刃したという。

そして次に訪ねたのが「東覚寺」と小山の反対側にある「大慶寺」。

「山門」前に「開山 大休正念禅師」碑と「関東十刹 大慶寺」寺標。

臨済宗円覚寺派の寺院である。山号は霊照山。鎌倉市寺分1-5-8。

「山門」。

「本堂」。

創建は文永6年(1269年)〜弘安2年(1279年)とされ、開基は永井光録、開山は

大休正念(仏源禅師)であり、至徳3年(1386年)に関東十刹に列せられた。

地名の寺分は大慶寺の寺域で大慶寺分と言われていた。指月軒、覚華庵、天台庵、大東庵、

方外庵など塔頭が五つもある大きなお寺であったが、永禄4年(1562年)上杉謙信が

鎌倉八幡宮参拝の折の戦火により灰燼に帰し、昭和19年(1944年)に残っていた方外庵が

大慶寺と改称し、復興したのが現在の大慶寺である。

平成2年(1990年)から檀家を受け入れるようになり、樹齢700年を越えるといわれる

天然記念物のビャクシンの老木2株の裏にお墓を造成して檀徒希望者に分譲している。

最近、本堂を改築し、広い駐車場の前に山門も移築して屋根の萱が葺き替えられた。

「本堂内陣」。

「寺務所」。

境内の「宝篋印塔」が2基。

「宝篋印塔」の両脇に樹齢700年以上と言われるビャクシンの木。

「本堂」裏の墓地の奥の「やぐら」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.