PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

6月24日(水)に「藤沢市藤澤浮世絵館」を久しぶりに車で訪ねました。

「藤沢市藤澤浮世絵館」はJR辻堂駅から徒歩で10分弱の「ココテラス湘南」のビル内に

あります。

「Cocco(ココ)」は、イタリア語で「かわいい子、秘蔵っ子」などを意味するのだと。

「ココテラス」は、日本語で「此処を照らす」明るい子どもたちの未来の言葉に

かけられていると。

住所:藤沢市辻堂神台二丁目2番2号。

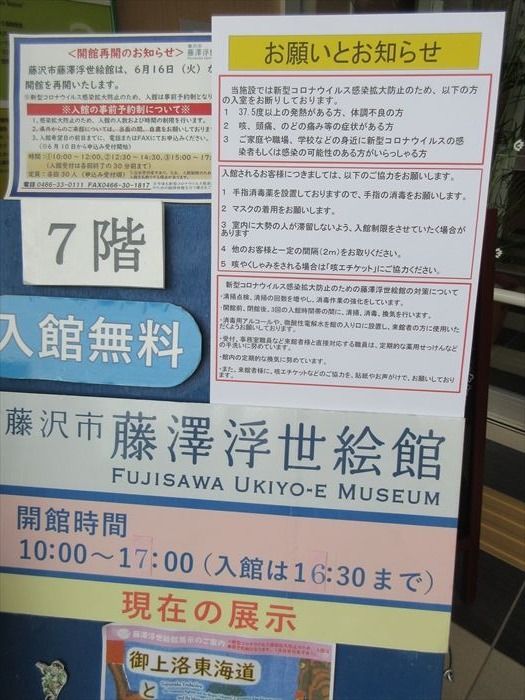

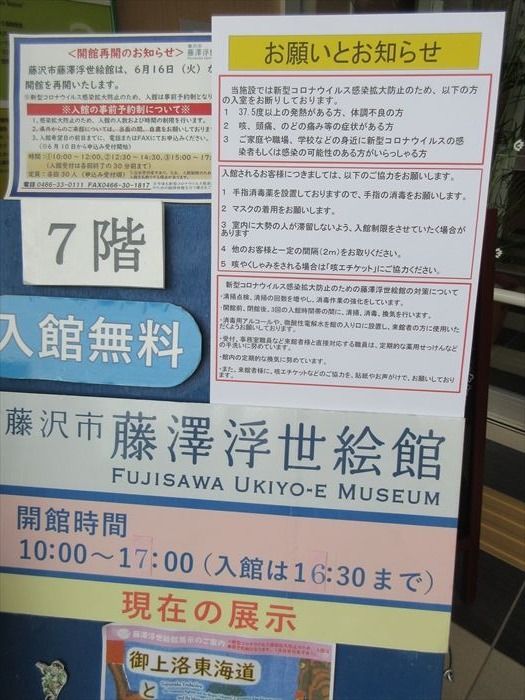

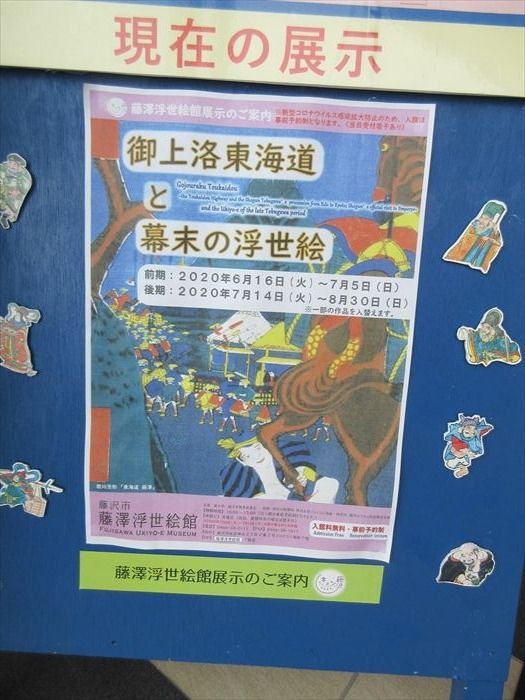

ビル入口にあった「案内板」。

「藤沢市藤澤浮世絵館」は「ココテラス湘南」ビルの7Fにあるのです。

問題ない方のみが、事前に体温の申告、マスク着用で入館できたのです。

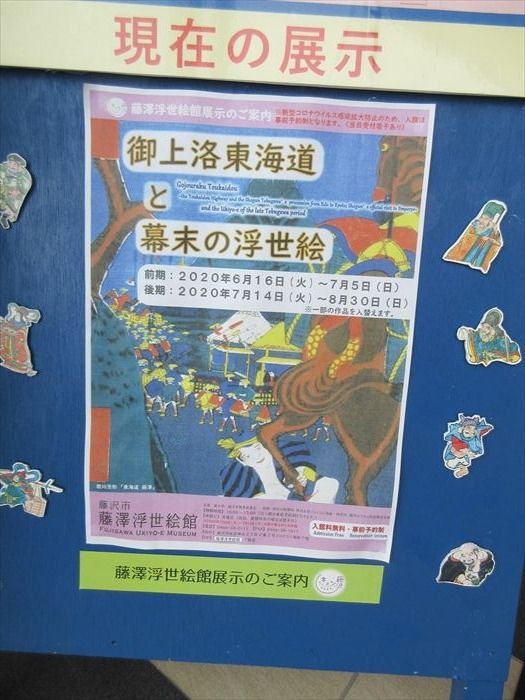

この日の目的は6月16日(火)から開催されている「御上洛東海道と幕末の浮世絵」

(前期)展示の鑑賞のため。

「藤沢市藤澤浮世絵館」にてこの展示の動画

「藤澤浮世絵館 解説ムービー 御上洛東海道と幕末の浮世絵」のそれぞれ

(1) 👈動画リンク、 (2) 👈動画リンク、 (3) 👈動画リンクがネットに掲載れて

いましたので👈動画リンクにて紹介させていただきます。

私も2年以上に渡る「 旧東海道を歩く

延べ32日間でこの3月末に完歩していたので、その「復習」も兼ねての訪館と

なったのです。

東海道を京都へと向かう徳川将軍(御上洛)の姿を描いた、

通称「御上洛東海道(ごじょうらくとうかいどう)」と呼ばれるシリーズを展示しているのです。

「御上洛東海道」は文久3年(1863年)に多数の版元と絵師が参加して刊行され、江戸時代の

揃いものとして知られているのです。

本展では、所蔵の74点を前期・後期に分けて展示。また、幕末期の浮世絵も紹介すると。

7Fエレベーターホールの壁に掲げられた「浮世絵とは」のパネル。

「浮世絵とは、江戸時代に発達した版画絵のことです。現実の世相や風俗といった「浮世」を

損いた絵画で、その名はに17世紀中頃には見られるようになります。」

そして浮世絵は「歌川広重 東海道五拾三次之内 藤澤」。

この鳥居は江の島弁財天のもので四人の座頭たちが通り抜けようとしている。

大鋸橋の向こうに開けるのが藤沢宿。さらにその向こうの山の上に見えるのが遊行寺で、

藤澤は遊行寺の門前町として開けた宿場であったのです。

そして、受付で予約そして健康を確認していただき展示場内へ。

「ごあいさつ

藤沢市は、市民の郷土、の愛新を育み、市民の文化の向上に寄与することを目的として、

東海道藤沢宿や江の島の浮世絵をはじめとした郷土資料の鑑寳ができる施設

「藤沢市藤澤浮世絵館」を聞館いたしました.

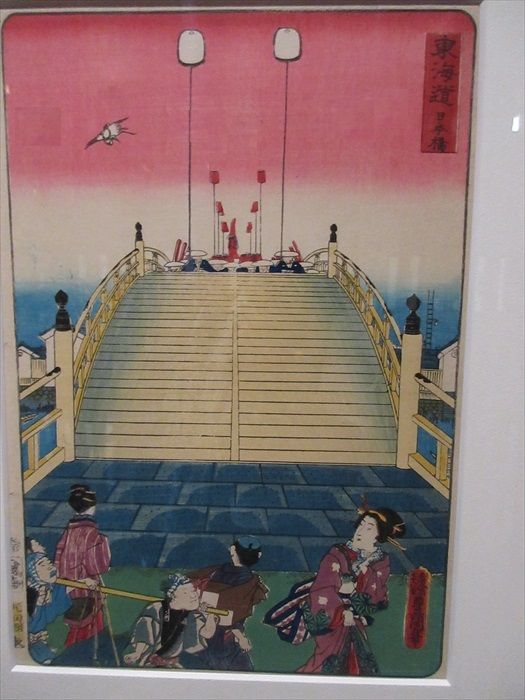

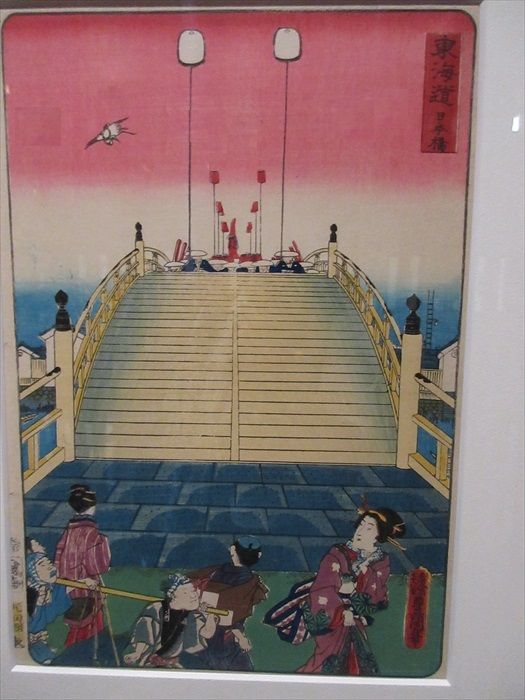

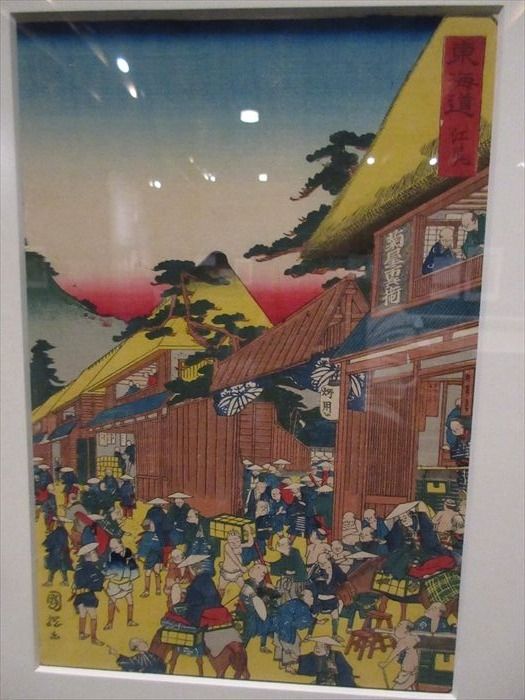

1.歌川国貞(三代豊国) 東海道 日本橋 文久3年(1863)

「藤沢市藤澤浮世絵館」はJR辻堂駅から徒歩で10分弱の「ココテラス湘南」のビル内に

あります。

「Cocco(ココ)」は、イタリア語で「かわいい子、秘蔵っ子」などを意味するのだと。

「ココテラス」は、日本語で「此処を照らす」明るい子どもたちの未来の言葉に

かけられていると。

住所:藤沢市辻堂神台二丁目2番2号。

ビル入口にあった「案内板」。

「藤沢市藤澤浮世絵館」は「ココテラス湘南」ビルの7Fにあるのです。

問題ない方のみが、事前に体温の申告、マスク着用で入館できたのです。

この日の目的は6月16日(火)から開催されている「御上洛東海道と幕末の浮世絵」

(前期)展示の鑑賞のため。

「藤沢市藤澤浮世絵館」にてこの展示の動画

「藤澤浮世絵館 解説ムービー 御上洛東海道と幕末の浮世絵」のそれぞれ

(1) 👈動画リンク、 (2) 👈動画リンク、 (3) 👈動画リンクがネットに掲載れて

いましたので👈動画リンクにて紹介させていただきます。

私も2年以上に渡る「 旧東海道を歩く

延べ32日間でこの3月末に完歩していたので、その「復習」も兼ねての訪館と

なったのです。

東海道を京都へと向かう徳川将軍(御上洛)の姿を描いた、

通称「御上洛東海道(ごじょうらくとうかいどう)」と呼ばれるシリーズを展示しているのです。

「御上洛東海道」は文久3年(1863年)に多数の版元と絵師が参加して刊行され、江戸時代の

揃いものとして知られているのです。

本展では、所蔵の74点を前期・後期に分けて展示。また、幕末期の浮世絵も紹介すると。

7Fエレベーターホールの壁に掲げられた「浮世絵とは」のパネル。

「浮世絵とは、江戸時代に発達した版画絵のことです。現実の世相や風俗といった「浮世」を

損いた絵画で、その名はに17世紀中頃には見られるようになります。」

そして浮世絵は「歌川広重 東海道五拾三次之内 藤澤」。

この鳥居は江の島弁財天のもので四人の座頭たちが通り抜けようとしている。

大鋸橋の向こうに開けるのが藤沢宿。さらにその向こうの山の上に見えるのが遊行寺で、

藤澤は遊行寺の門前町として開けた宿場であったのです。

そして、受付で予約そして健康を確認していただき展示場内へ。

「ごあいさつ

藤沢市は、市民の郷土、の愛新を育み、市民の文化の向上に寄与することを目的として、

東海道藤沢宿や江の島の浮世絵をはじめとした郷土資料の鑑寳ができる施設

「藤沢市藤澤浮世絵館」を聞館いたしました.

藤沢市の浮世絵等資料コレクションは、1980年(昭和55年)に、市制40周年を記念して、

日本大字元総長の呉文炳氏から譲り受けた江の島浮世絵等が中心となり、以来、郷土資料の

一環として、藤沢宿、江の島を題材とした浮世絵や、関連資料を収集してきたものです。

浮世絵は、人々のくらしや世相を描く絵画作品であり、江戸時代の庶民文化として発展しました。

さらに、19世紀末には、ゴッホなどに代表されるヨーロッパの画家たちに大きな影響を与え、世界中から注目される美術品でもあります。藤沢の地は、江戸時代には東海道藤沢宿がおかれ、また時宗総本山清浄光寺(遊行寺)が立地し、信仰・行楽の地であった江の島や大山(雨降山)への

参拝道の入口として、名所や伝説に根ざした多くの浮世絵が描かれたところです。

藤澤浮世絵館は、今後も皆さまに地域の文化を伝え親しんでいただき、楽しくご利用いただける

施設となりますよう取り組んでまいります。皆さまのご来訪を心からお待ち申し上げます。」

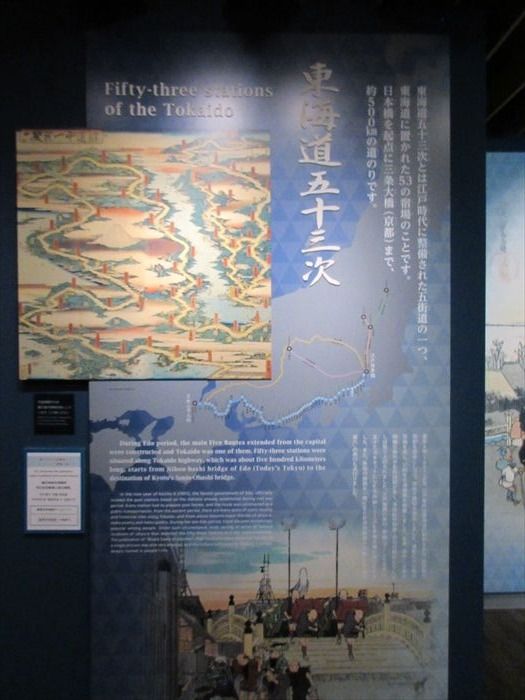

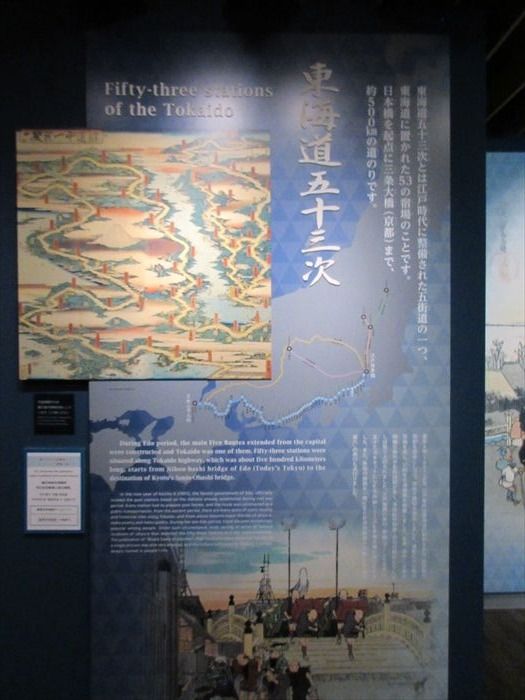

「東海道五十三次」

東海道五十三次とは江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道に置かれたの宿場のことです。

日本橋を起点に三条大橋(京都)まで、約500kmの道のりです。

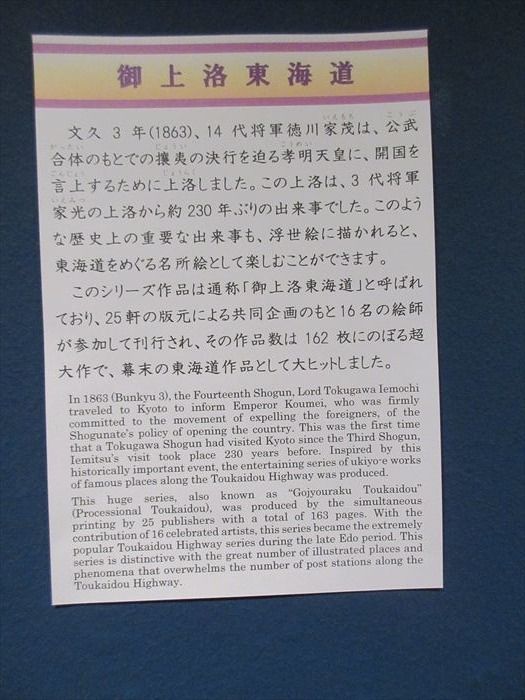

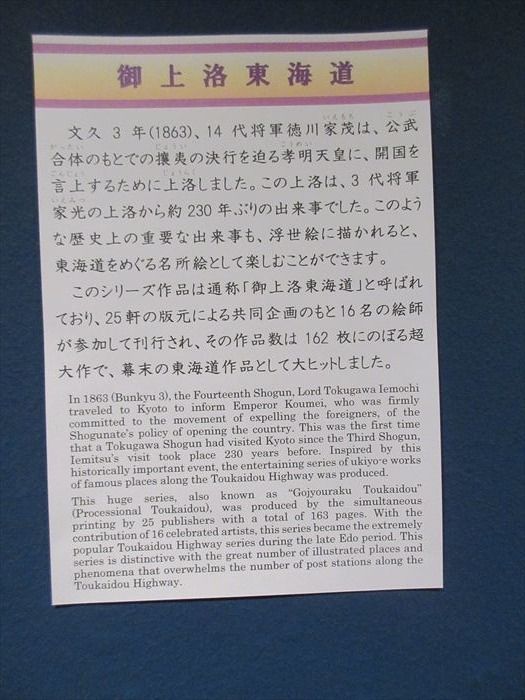

「御上洛東海道

文ス3年( 1863 )、1 4代将車徳川家茂は、公武合体のもとでの攘夷の決行を迫る孝明天皇に、

開国を言上するために上洛しました。この上洛は、3代将軍家光の上洛から約230年ぶりの

出来事でした。このような歴史上の重要な出来事も、浮世絵に描かれると、東海道をめぐる

名所絵として楽しむことができます。

このシリーズ作品は通称「御上洛東海道」と呼ばれており、25軒の版元による共同企画のもと

16名の絵師が参加して刊行され、その作品数は162枚にのぼる超大作で、幕末の東海道作品

として大ヒットしました。

日本大字元総長の呉文炳氏から譲り受けた江の島浮世絵等が中心となり、以来、郷土資料の

一環として、藤沢宿、江の島を題材とした浮世絵や、関連資料を収集してきたものです。

浮世絵は、人々のくらしや世相を描く絵画作品であり、江戸時代の庶民文化として発展しました。

さらに、19世紀末には、ゴッホなどに代表されるヨーロッパの画家たちに大きな影響を与え、世界中から注目される美術品でもあります。藤沢の地は、江戸時代には東海道藤沢宿がおかれ、また時宗総本山清浄光寺(遊行寺)が立地し、信仰・行楽の地であった江の島や大山(雨降山)への

参拝道の入口として、名所や伝説に根ざした多くの浮世絵が描かれたところです。

藤澤浮世絵館は、今後も皆さまに地域の文化を伝え親しんでいただき、楽しくご利用いただける

施設となりますよう取り組んでまいります。皆さまのご来訪を心からお待ち申し上げます。」

「東海道五十三次」

東海道五十三次とは江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道に置かれたの宿場のことです。

日本橋を起点に三条大橋(京都)まで、約500kmの道のりです。

「御上洛東海道

文ス3年( 1863 )、1 4代将車徳川家茂は、公武合体のもとでの攘夷の決行を迫る孝明天皇に、

開国を言上するために上洛しました。この上洛は、3代将軍家光の上洛から約230年ぶりの

出来事でした。このような歴史上の重要な出来事も、浮世絵に描かれると、東海道をめぐる

名所絵として楽しむことができます。

このシリーズ作品は通称「御上洛東海道」と呼ばれており、25軒の版元による共同企画のもと

16名の絵師が参加して刊行され、その作品数は162枚にのぼる超大作で、幕末の東海道作品

として大ヒットしました。

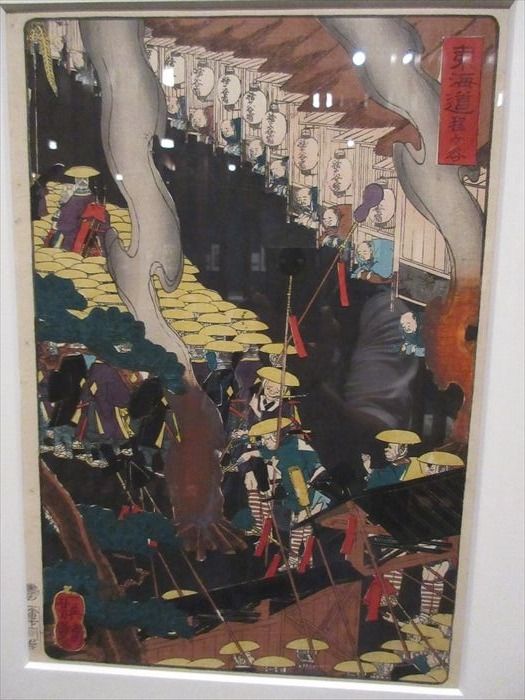

1.歌川国貞(三代豊国) 東海道 日本橋 文久3年(1863)

「画面中央に大さく描かれた日本橋の向こう側に、毛槍が見えていることから、行列が

近づいている場面であることが分かります。足早に通り過ぎようとする棒手振りや、

足をとめて見ている者など、橋の手前にいる人々のざわめきも伝わってくるような臨場感の

ある作品です。

近づいている場面であることが分かります。足早に通り過ぎようとする棒手振りや、

足をとめて見ている者など、橋の手前にいる人々のざわめきも伝わってくるような臨場感の

ある作品です。

画面上部には赤いぽかしが施され、上空には鶴い舞い、将軍の旅の始まりを寿ぐかのような、

おめでたい構図となっています。」

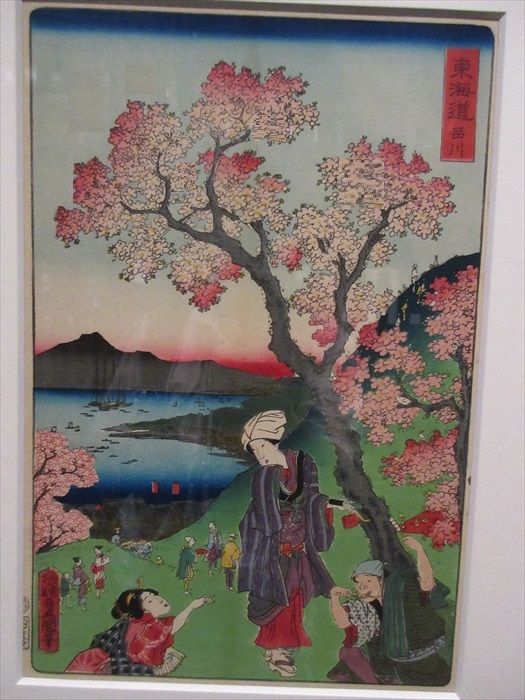

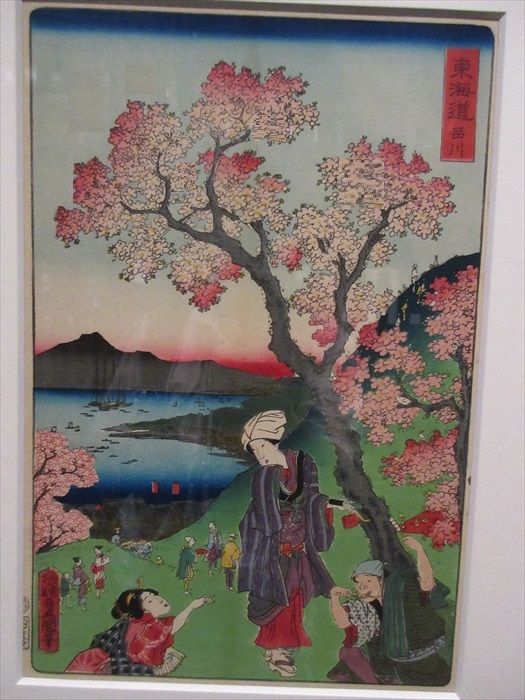

2.歌川国貞(三代豊国) 東海道 品川 文久3年(1863)

「江戸時代から花見の名所として知られる御殿山の場面を描いています。

画面手前の桜の下にみえる男性は、まさに花より団子と言わんばかりに、両手に団子を持って

楽しんている様子です。」

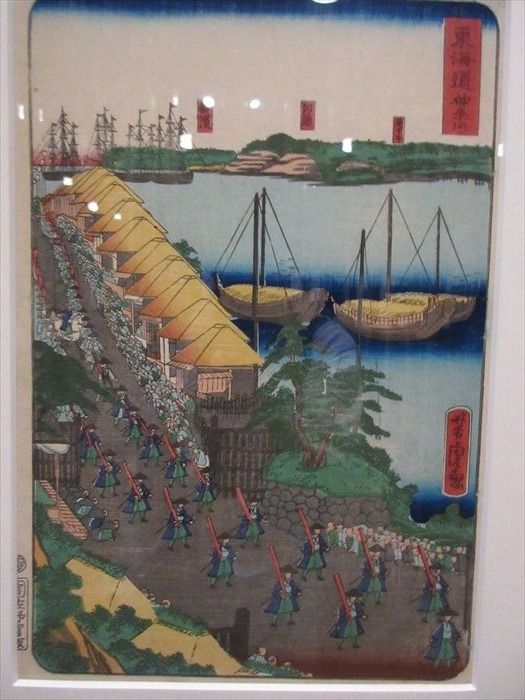

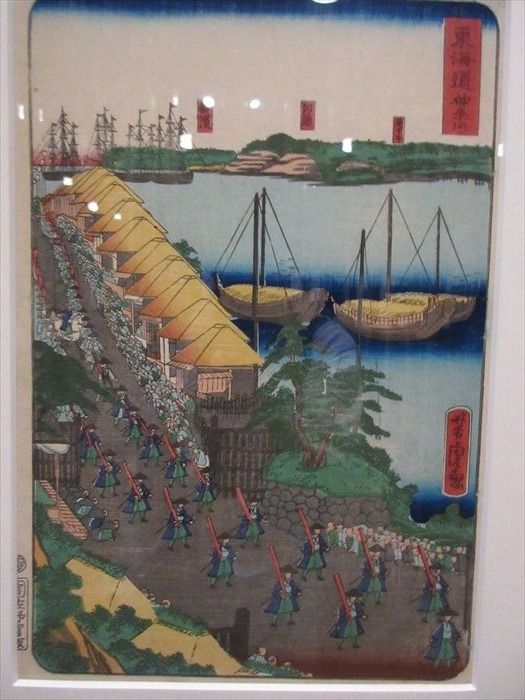

3.歌川芳虎 東海道 神奈川 文久3年(1683)

「神奈川宿の台の茶屋を通る行列が描かれています。

後景に見える丘のような台地は野毛の切通しで、その奥には開港されたばかりの横浜の開港場が

描かれており、湾には洋船が停泊しています。」

4.歌川芳艶 東海道 程ヶ谷 文久3年(1683)

「行列が本陣を山発したところてしようか。画面奥に進む行列の中ほどで、馬に乗った後ろ姿の

人物が将軍です。

その行列を遮るように、たき火から立ちのぼる煙が画面全体に広がっています。画面上部に

連なっているのは、保土ヶ谷宿の旅籠です。旅籠の人々が一人ずっ控える様子が細やかに

描かれています。たき火の色が黒くなっていますが、これは丹焼けといって、

丹(あざやかなオレンジ色の絵の具)が酸化したもので、本来は鮮やかな朱色で

摺られていました。」

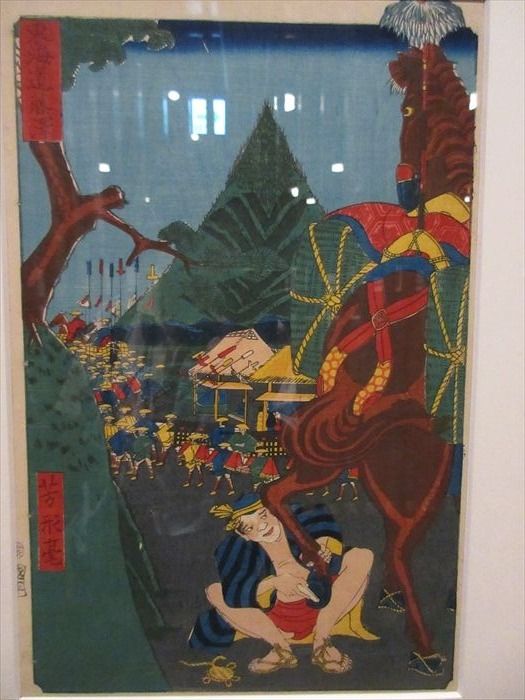

5.河鍋暁斎 東海道名所之内 権太坂 文久3年(1683)

「権太坂は、東海道て江戸を発ってから最初に出会う上り坂の難所として知られています。

後景には権太坂を上る旅人の姿が博暗く描かれている一方、画面手前の茶屋の風景は

色鮮やかに描かれているのが対照的です。」

6.歌川貞秀 東海道名所之内 ふちさハ 遊行寺 文久3年(1683)

「藤沢の場面では、遊行寺の前を通る行列が描かれています。

題字の右には「鎌倉道」、左には「江戸の方」とあり、遊行寺の林には「小栗堂」

「小栗十騎の基(小栗の家臣の墓)」、右下の江の島一の島居付近には「江の嶋みち」といった

表記が見られ、周辺の名所がクローズアップされています。

現在でも、長生院の境内には「小果堂」と記された石の標柱があり、往時の賑わいが

偲ばれます。」

前半の「御上洛東海道」展示コーナーは右側の壁。

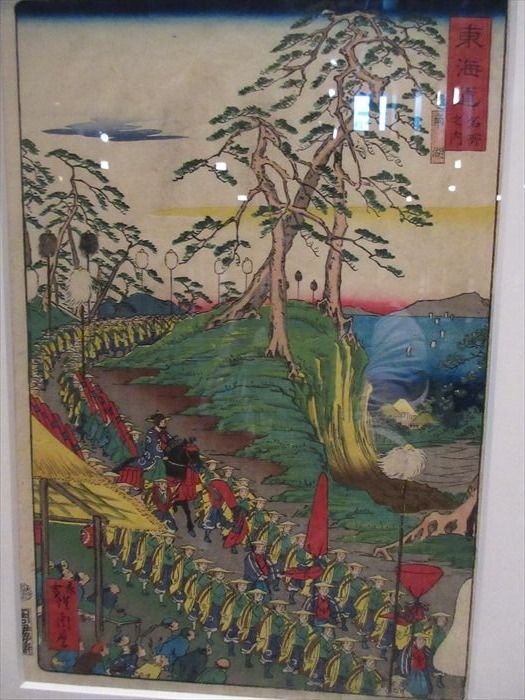

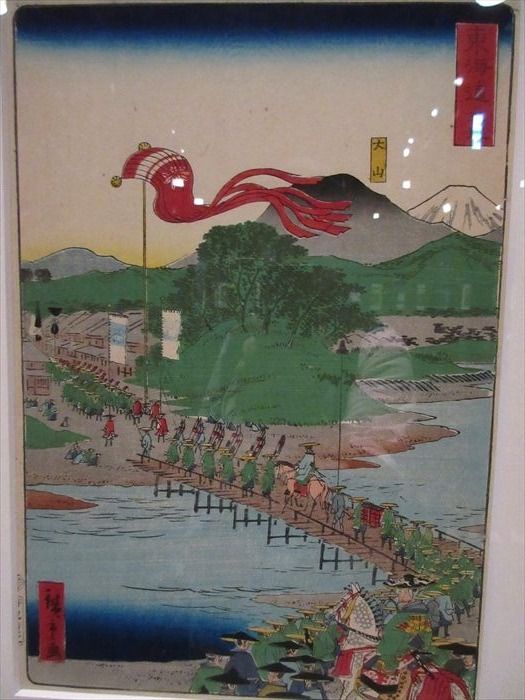

7.歌川芳形 東海道 藤沢 文久3年(1683)

「馬方が飾りを付けた馬の足の具合を見ているところでしよう。行列はすてに宿場を

抜けようとしていて、馬がそちらを見据え-ている様子が印象的です。

背後にある緑の三角は大山です。」

8.河鍋暁斎 東海道名所之内 南湖 文久3年(1683)

「南湖は現在の茅ヶ崎市南部の海岸に接した地域名ですが、この地域の北端は東海道を

含んでおり、ここに立場(宿と宿の間の休憩所)がありました。

松並木と「左富士」が東海道の名所の一つとなっています。」

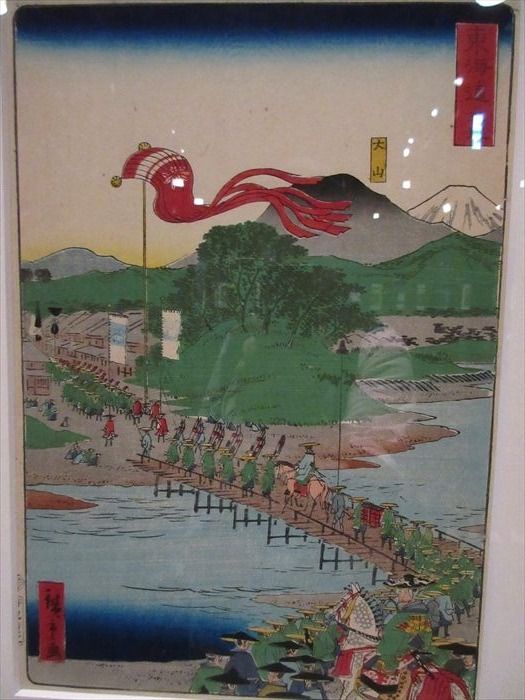

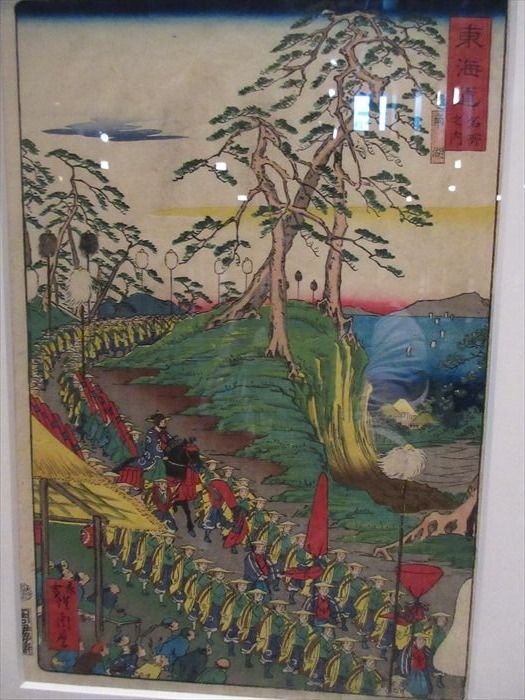

9.二代歌川広重 東海道 平塚 文久3年(1683)

「行列が相模川の下流域である馬入の渡しを通過しています。

画面手前の馬にまたがる若武者は将軍を彷彿とさせますが、画面中央ではためく吹流しには、

源頼朝を表す笹竜胆が描かれています。

実際の上洛の際も、馬入の渡しに橋は架けられていませんでしたが、この図は鎌倉時代に

相模川に架けられた橋の落成式に頼朝が参列したという地域の伝承にちなんで描かれたものと

思われます。」

10.歌川国貞(三代豊国) 東海道之内 大磯 文久3年(1683)

「東海道の名所を背景に、画面手前に美人が配されるという国貞ならではの構図です。

手前の女性は、大磯にゆかりのある虎御前です。浜千鳥柄の着物は、恋人の曽我十郎の

着物と同じ柄であることから、ニ人の関係を暗示しています。」

11.歌川国綱 東海道 小田原 文久3年(1683)

「室町時代から小田原で外郎薬の販売を続けている外郎屋の屋の前を行列が通っています。

外郎薬は万能薬として広く親しまれ、小田原の名物として知られていました。

おめでたい構図となっています。」

2.歌川国貞(三代豊国) 東海道 品川 文久3年(1863)

「江戸時代から花見の名所として知られる御殿山の場面を描いています。

画面手前の桜の下にみえる男性は、まさに花より団子と言わんばかりに、両手に団子を持って

楽しんている様子です。」

3.歌川芳虎 東海道 神奈川 文久3年(1683)

「神奈川宿の台の茶屋を通る行列が描かれています。

後景に見える丘のような台地は野毛の切通しで、その奥には開港されたばかりの横浜の開港場が

描かれており、湾には洋船が停泊しています。」

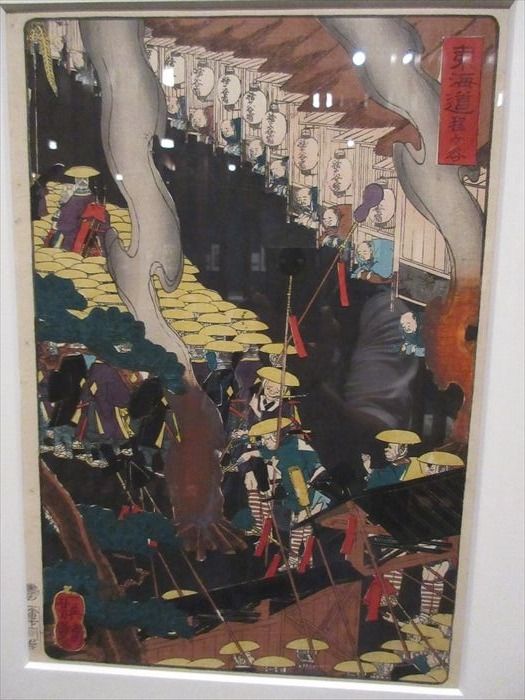

4.歌川芳艶 東海道 程ヶ谷 文久3年(1683)

「行列が本陣を山発したところてしようか。画面奥に進む行列の中ほどで、馬に乗った後ろ姿の

人物が将軍です。

その行列を遮るように、たき火から立ちのぼる煙が画面全体に広がっています。画面上部に

連なっているのは、保土ヶ谷宿の旅籠です。旅籠の人々が一人ずっ控える様子が細やかに

描かれています。たき火の色が黒くなっていますが、これは丹焼けといって、

丹(あざやかなオレンジ色の絵の具)が酸化したもので、本来は鮮やかな朱色で

摺られていました。」

5.河鍋暁斎 東海道名所之内 権太坂 文久3年(1683)

「権太坂は、東海道て江戸を発ってから最初に出会う上り坂の難所として知られています。

後景には権太坂を上る旅人の姿が博暗く描かれている一方、画面手前の茶屋の風景は

色鮮やかに描かれているのが対照的です。」

6.歌川貞秀 東海道名所之内 ふちさハ 遊行寺 文久3年(1683)

「藤沢の場面では、遊行寺の前を通る行列が描かれています。

題字の右には「鎌倉道」、左には「江戸の方」とあり、遊行寺の林には「小栗堂」

「小栗十騎の基(小栗の家臣の墓)」、右下の江の島一の島居付近には「江の嶋みち」といった

表記が見られ、周辺の名所がクローズアップされています。

現在でも、長生院の境内には「小果堂」と記された石の標柱があり、往時の賑わいが

偲ばれます。」

前半の「御上洛東海道」展示コーナーは右側の壁。

7.歌川芳形 東海道 藤沢 文久3年(1683)

「馬方が飾りを付けた馬の足の具合を見ているところでしよう。行列はすてに宿場を

抜けようとしていて、馬がそちらを見据え-ている様子が印象的です。

背後にある緑の三角は大山です。」

8.河鍋暁斎 東海道名所之内 南湖 文久3年(1683)

「南湖は現在の茅ヶ崎市南部の海岸に接した地域名ですが、この地域の北端は東海道を

含んでおり、ここに立場(宿と宿の間の休憩所)がありました。

松並木と「左富士」が東海道の名所の一つとなっています。」

9.二代歌川広重 東海道 平塚 文久3年(1683)

「行列が相模川の下流域である馬入の渡しを通過しています。

画面手前の馬にまたがる若武者は将軍を彷彿とさせますが、画面中央ではためく吹流しには、

源頼朝を表す笹竜胆が描かれています。

実際の上洛の際も、馬入の渡しに橋は架けられていませんでしたが、この図は鎌倉時代に

相模川に架けられた橋の落成式に頼朝が参列したという地域の伝承にちなんで描かれたものと

思われます。」

10.歌川国貞(三代豊国) 東海道之内 大磯 文久3年(1683)

「東海道の名所を背景に、画面手前に美人が配されるという国貞ならではの構図です。

手前の女性は、大磯にゆかりのある虎御前です。浜千鳥柄の着物は、恋人の曽我十郎の

着物と同じ柄であることから、ニ人の関係を暗示しています。」

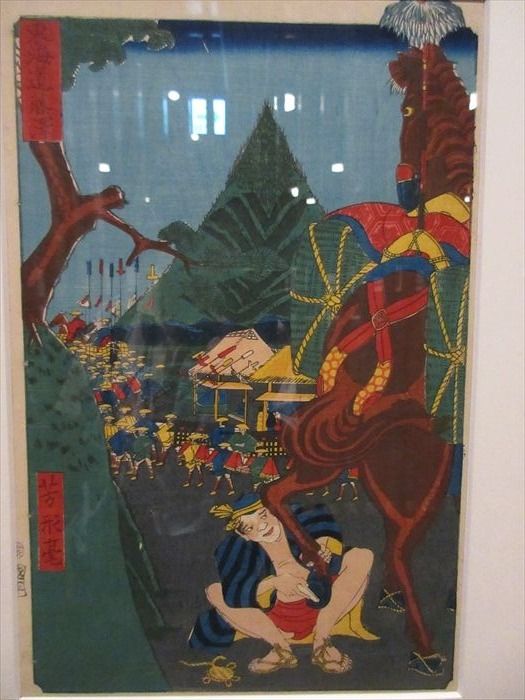

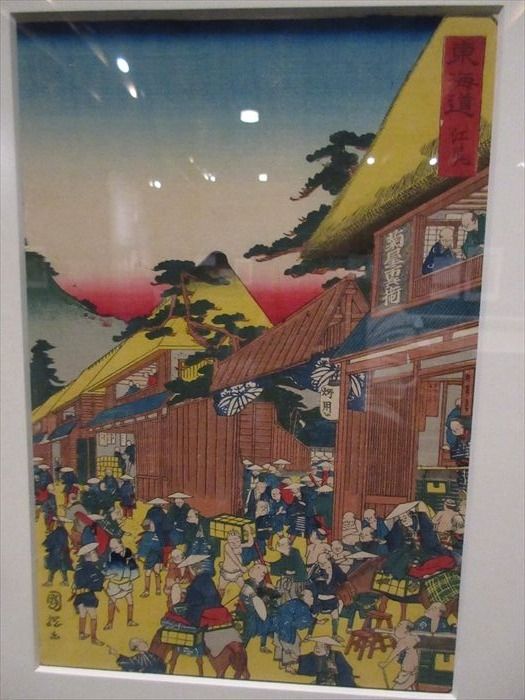

11.歌川国綱 東海道 小田原 文久3年(1683)

「室町時代から小田原で外郎薬の販売を続けている外郎屋の屋の前を行列が通っています。

外郎薬は万能薬として広く親しまれ、小田原の名物として知られていました。

屋の入口に見える虎の置物は、小田原の城主であった北条家の当主が代々用いていた

虎朱印にちなんで描かれたもの、あるいは、歌舞伎の演目『外郎売』の台調にある

「欄干橋の虎屋の藤右衛門・・・」の一節にちなんだものではないでしようか。」

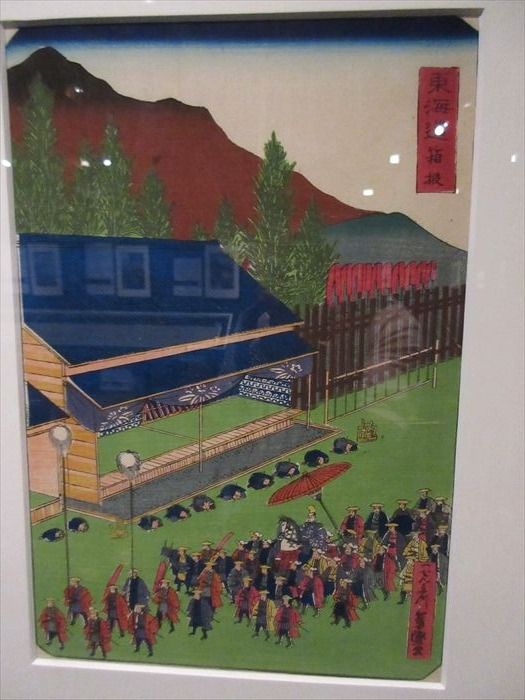

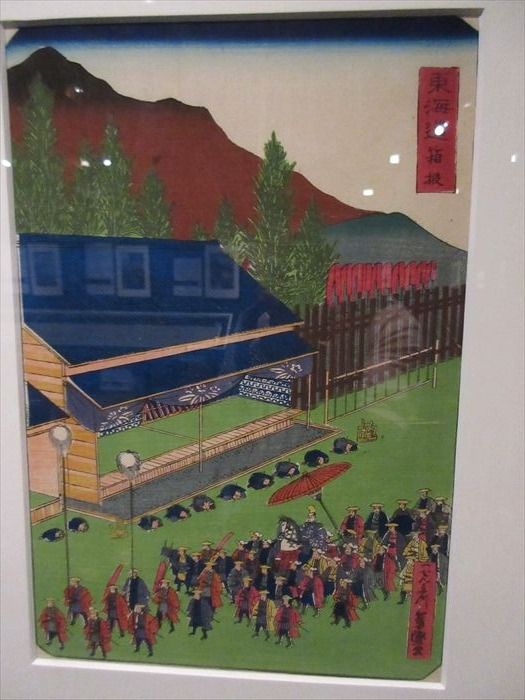

12.歌川芳盛 東海道 箱根 文久3年(1683)

「箱根関所を通過する行列が描かれています。関所の役人たちが大番所の縁側から

降りて土下座をしています。実際の箱根関所は小田原藩の管轄にありましたが、

画中の大番所に貼られている幕には、小田原藩主の家紋ではなく、笹竜胆が

描かれていることから、この画でも将軍を源頼朝に仮託して描いていることが分かります。」

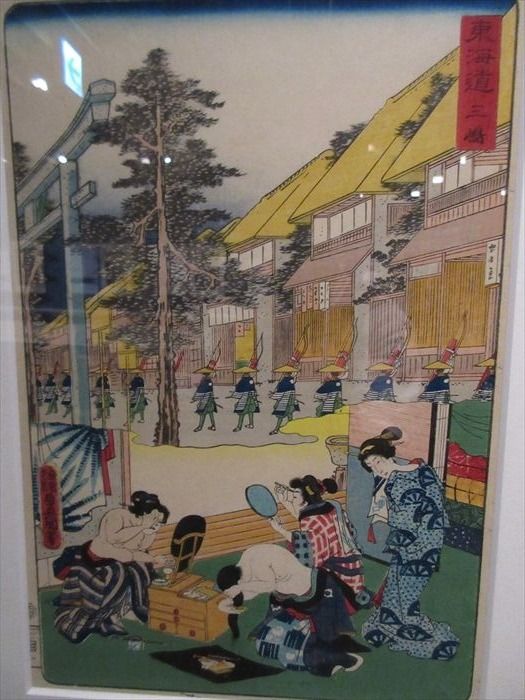

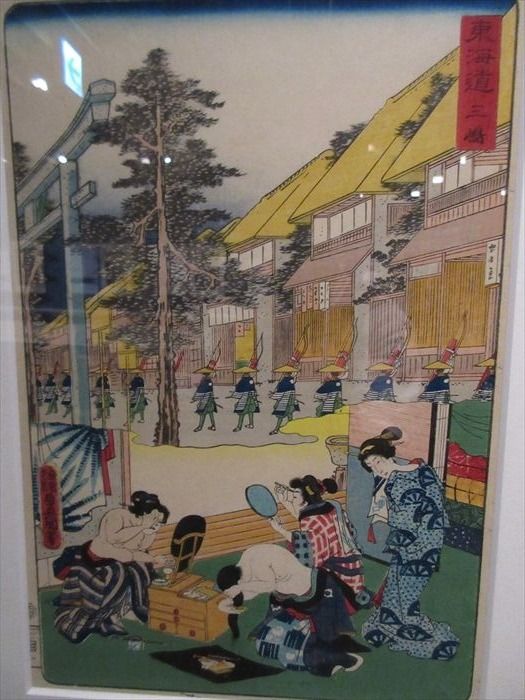

13.歌川国貞(三代豊国) 東海道 三嶋 文久3年(1683)

「三島宿は、三島大社の門前町てあるとともに女郎衆とよばれる飯盛女を多く抱えて賑わう

宿場でした。

15.二代歌川広重 東海道 蒲原 文久3年(1683)

「行列が舟に小分けに乗り込み、富士川の渡しを渡っています。

従者の持ち物が大きく描かれている点が特徴です。画面手前にみえる舟に張られた

幔幕には笹竜胆が描かれており、こちらも将軍を源頼朝に仮託して描かれていることが

わかります。画面手前側にあたる富士川の西側に、次の宿場の蒲原宿がありました。」

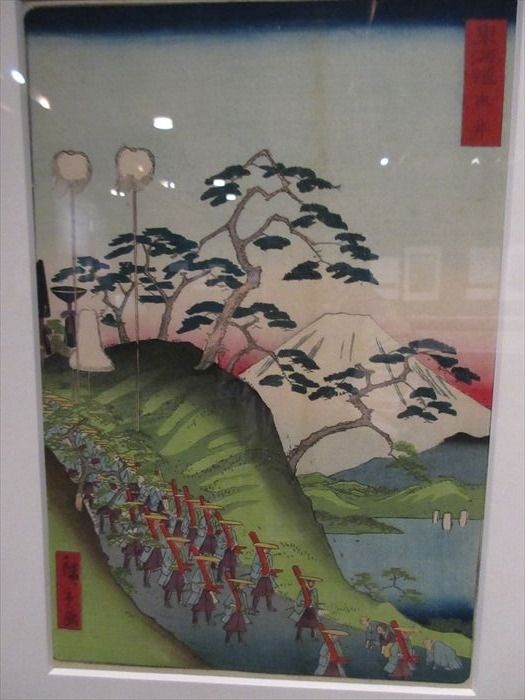

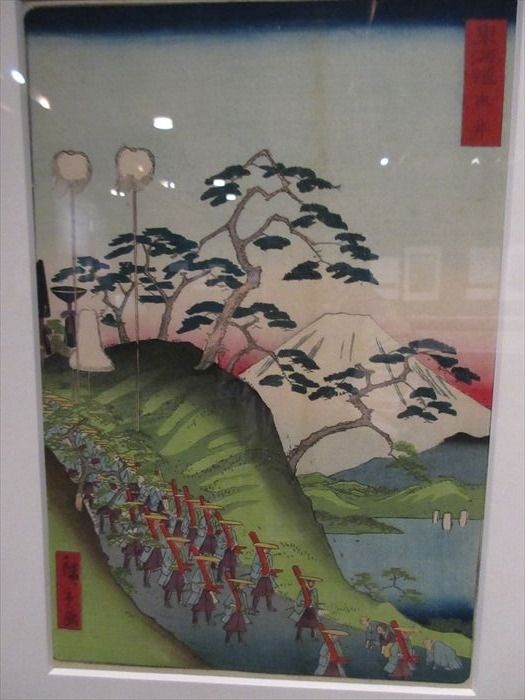

16.二代歌川広重 東海道 由井 文久3年(1683)

「行列が薩埵峠を通っています。この薩埵峠から見る富士山は絶景として知られており、

画面中央に突き出した崖の奥に富士山の姿が見えます。」

17.歌川国綱 東海道 江尻 文久3年(1683)

「行列が本陣に到着した様子を描いているものと思われます。

出迎える人、荷を降ろす人、宿場に繰り出す人など、様々な様子が見てとれ、宿場の賑わいが

伝わる構図となっています。将軍の姿はすでに見えませんが、本陣の幔幕には他の図と同様に

笹竜胆が描かれています。」

18.歌川芳盛 東海道 府中 文久3年(1683)

「府中宿を行列が通ります。中景にみえる黒い門は、府中宿にあったニ丁町の遊郭です。

ちょうど門の手前に見える白馬に赤い傘をさしている人物が将軍に見立てられています。

ぼかしの奥の後景には、駿府城と富士山が大きく配されています。」

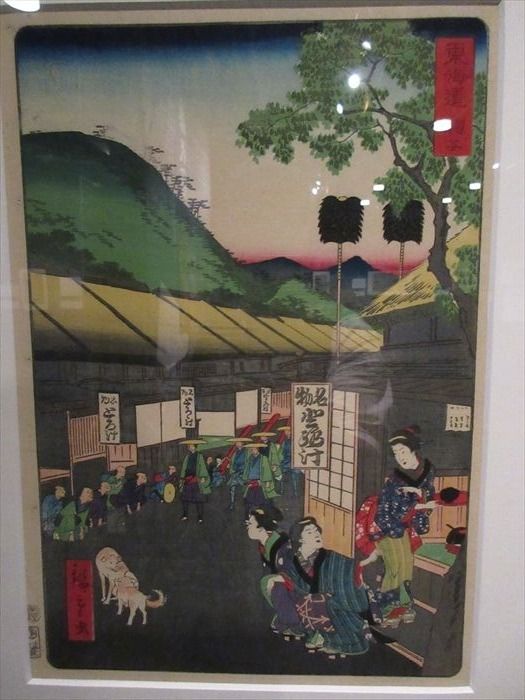

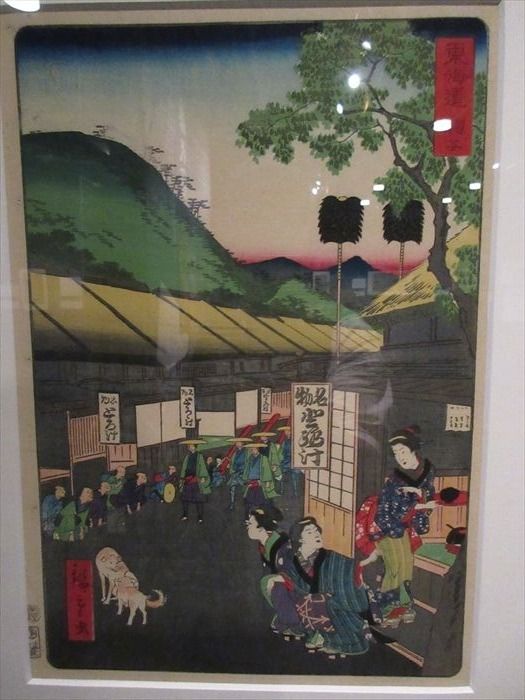

19.二代歌川広重 東海道 鞠子 文久3年(1683)

「鞠子宿(現在は丸子)といえば、とろろ汁が有名です。画中ても、街道の両脇に

「とろろ汁」の看板を掲げた店がいくつも連なっています。

鞠子宿は東海道で最も小さな宿駅でしたが、宇津之谷峠を控えた休憩地として

賑わっていました。画面手前右の茶屋の店先にいる女性たちは、ちょうど行列に気づいた

ところのようです。茶屋の屋根の奥から、大名行列の先頭をゆく毛槍が顔を出しています。」

前半の「御上洛東海道」展示コーナーを振り返る。

・・・ つづく ・・・

虎朱印にちなんで描かれたもの、あるいは、歌舞伎の演目『外郎売』の台調にある

「欄干橋の虎屋の藤右衛門・・・」の一節にちなんだものではないでしようか。」

12.歌川芳盛 東海道 箱根 文久3年(1683)

「箱根関所を通過する行列が描かれています。関所の役人たちが大番所の縁側から

降りて土下座をしています。実際の箱根関所は小田原藩の管轄にありましたが、

画中の大番所に貼られている幕には、小田原藩主の家紋ではなく、笹竜胆が

描かれていることから、この画でも将軍を源頼朝に仮託して描いていることが分かります。」

13.歌川国貞(三代豊国) 東海道 三嶋 文久3年(1683)

「三島宿は、三島大社の門前町てあるとともに女郎衆とよばれる飯盛女を多く抱えて賑わう

宿場でした。

画の手前には、身支度を整える飯盛女たちの様子が描かれ、後景には三島大社の鳥居の

前を通る行列が描かれています。」

14.歌川国貞(三代豊国) 東海道 原 文久3年(1683)

「茶屋で休想する旅人とお茶を差し山す女性の奥に行列が見えます。さらにその後景には

富士山が大きく描かれています。富士山の名所として知られる一本松の立場

(宿場と宿場の間の休憩所)の場面と思われます。

この辺りから見る富士山が、東海道中て一番大きく見えると評判でした。」

前を通る行列が描かれています。」

14.歌川国貞(三代豊国) 東海道 原 文久3年(1683)

「茶屋で休想する旅人とお茶を差し山す女性の奥に行列が見えます。さらにその後景には

富士山が大きく描かれています。富士山の名所として知られる一本松の立場

(宿場と宿場の間の休憩所)の場面と思われます。

この辺りから見る富士山が、東海道中て一番大きく見えると評判でした。」

15.二代歌川広重 東海道 蒲原 文久3年(1683)

「行列が舟に小分けに乗り込み、富士川の渡しを渡っています。

従者の持ち物が大きく描かれている点が特徴です。画面手前にみえる舟に張られた

幔幕には笹竜胆が描かれており、こちらも将軍を源頼朝に仮託して描かれていることが

わかります。画面手前側にあたる富士川の西側に、次の宿場の蒲原宿がありました。」

16.二代歌川広重 東海道 由井 文久3年(1683)

「行列が薩埵峠を通っています。この薩埵峠から見る富士山は絶景として知られており、

画面中央に突き出した崖の奥に富士山の姿が見えます。」

17.歌川国綱 東海道 江尻 文久3年(1683)

「行列が本陣に到着した様子を描いているものと思われます。

出迎える人、荷を降ろす人、宿場に繰り出す人など、様々な様子が見てとれ、宿場の賑わいが

伝わる構図となっています。将軍の姿はすでに見えませんが、本陣の幔幕には他の図と同様に

笹竜胆が描かれています。」

18.歌川芳盛 東海道 府中 文久3年(1683)

「府中宿を行列が通ります。中景にみえる黒い門は、府中宿にあったニ丁町の遊郭です。

ちょうど門の手前に見える白馬に赤い傘をさしている人物が将軍に見立てられています。

ぼかしの奥の後景には、駿府城と富士山が大きく配されています。」

19.二代歌川広重 東海道 鞠子 文久3年(1683)

「鞠子宿(現在は丸子)といえば、とろろ汁が有名です。画中ても、街道の両脇に

「とろろ汁」の看板を掲げた店がいくつも連なっています。

鞠子宿は東海道で最も小さな宿駅でしたが、宇津之谷峠を控えた休憩地として

賑わっていました。画面手前右の茶屋の店先にいる女性たちは、ちょうど行列に気づいた

ところのようです。茶屋の屋根の奥から、大名行列の先頭をゆく毛槍が顔を出しています。」

前半の「御上洛東海道」展示コーナーを振り返る。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.