PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (1)…

New!

オジン0523さん

岡山後楽園の花菖蒲… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

「補陀洛寺(ふだらくじ)」を後にして、次に訪ねたのが「最宝寺跡」。

横須賀の野比にあった「最宝寺」は、鎌倉の弁ヶ谷から移転して来たと云われています。

『鎌倉廃寺事典』(以下廃寺事典)によれば、「風土記稿に五明山高御蔵と号す。浄土真宗、

京西六条本願寺末と云い、源頼朝がはじめ鎌倉扇ヶ谷に創建し、明光を招いて開山とする」

などとあります。建久六年(1195)に弁ヶ谷に寺を移し、さらに寺伝によれば、小田原北条氏が

真宗を弾圧していた時に逃れて移った先が現在の寺地(横須賀野比)であると伝わっています。

応永十一年(1404)の『関東管領上杉朝宗奉書』には「野比村薬師堂免田参段 畠二段事」と

いう記述から最宝寺領が野比にあったことがわかっています。ですから野比の最宝寺が鎌倉の

光明寺の北方の谷を弁ヶ谷(べんがやつ)と言いこの道を進んで行った。

鎌倉市材木座6丁目と8丁目の境の住宅街の坂道を上って行ったが、案内板等は

見つからなかったが、この写真の上部が「最宝寺跡」であるようだ。

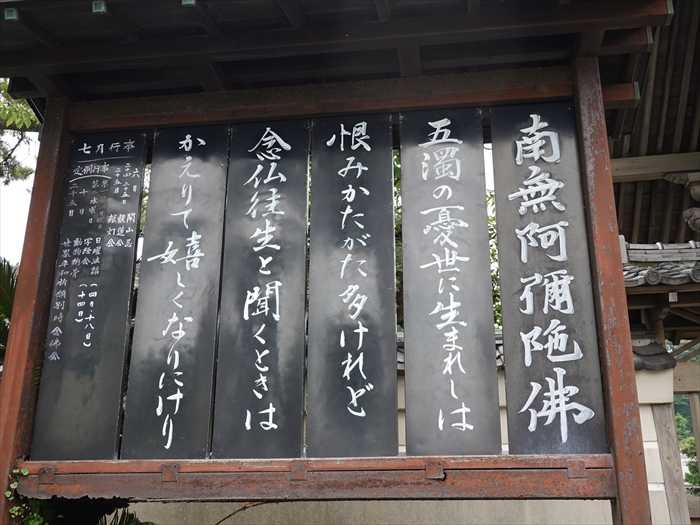

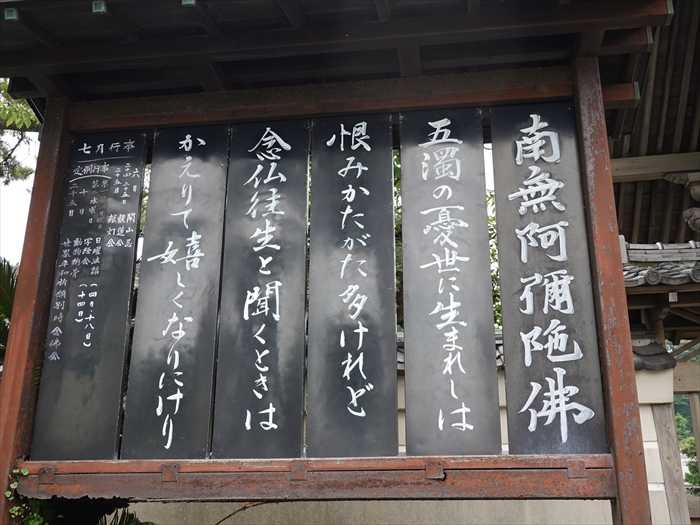

五濁(ごじょく)の憂世に生まれしは 恨みかたがた多けれど 念仏往生と聞くときは

かえりて嬉しくなりにけり」と。

浄土宗三代・記主禅師良忠上人若かりし頃の言葉であると。

この世は五濁(劫濁・見濁・煩悩濁・衆生濁・命濁)がはびこる心穏やかにありにくい

ところです。悩みごと・苦しみごとは絶えないけれど、濁りのない世に生まれ往くことのできる

お念佛にお出会いできたことを思うと、嬉しい思いにさせてもらえます と。

「総門」。

扁額は「勅願所」と書かれていると。

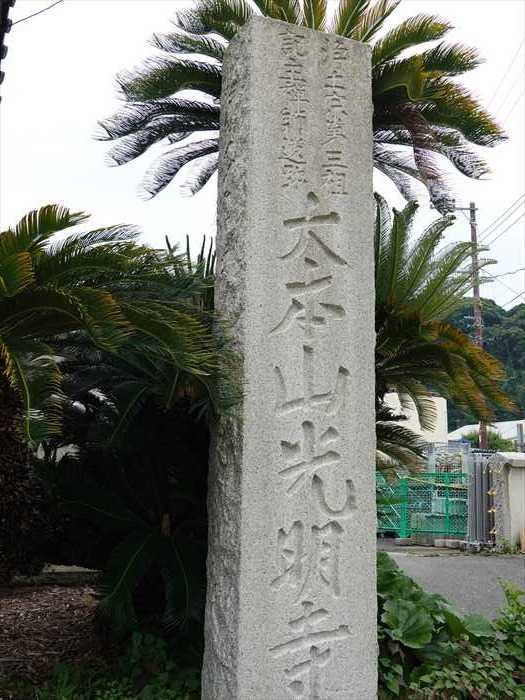

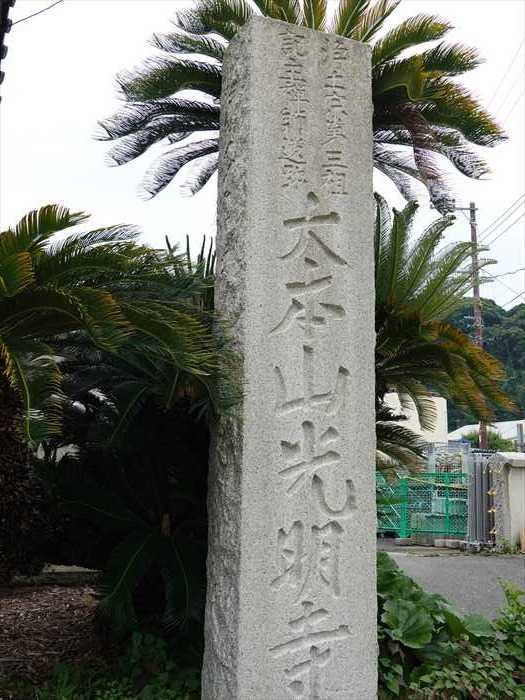

「大本山 光明寺」

「総門」の扉には「寺紋」が。

現在の天皇家・日本国の紋である「菊の紋」と開山のころ天皇家が使っていた

五七の「桐の紋」が並んでいる「菊桐文(きくきりもん)」が掲げられていた。

光明寺(こうみょうじ)

そして巨大な「山門」。

「大殿(本堂)」は現在大改修工事中であった。

「国の重要文化財 大殿令和の大改修 大勧進 大本山 光明寺」と。

扁額は後花園天皇の御宸筆「天照山」。

「山門」を潜ると、右手奥にあったのが「動物霊堂」。

その後ろにあった石仏群。

「津田部隊 笹島隊 戦没勇士之忠魂碑 津田少将 書」

甲府で編成された歩兵第149連隊(通称津田部隊)に属した笹島隊の戦没者忠魂碑。

津田部隊は中国戦線で多くの戦死者を出し、太平洋戦争では、グアム島やレイテ島に派遣され

ほぼ全滅したと言う。

この碑は昭和15年秋に笹島隊の一同により建立されたもので、中国戦線での戦没者と思われる

73柱を合祀している。

碑高325cm、幅124cm、厚さ21cm、台石50cm、基壇17cm

そして「高倉 健 蓮華化生」碑。

浄土宗と深い関わりを持っていたのだと。

『法然上人をたたえる会』の会員であったと。

この縁があり、光明寺の境内へ墓碑が建てられる事となったのだと。

更にネット情報が。

「高倉健さんは、名越流の末裔で鎌倉幕府滅亡時に太守・北条高時とともに自害した

北条篤時がご先祖であると。

鎌倉幕府滅亡時に京都にいた北条篤時の子孫が西国に移り大内氏に仕えた後に北九州に

移り住んだそうで健さんも九州出身なのである」と。

「十萬霊供養塔」。

「倶会一処(くえいっしょ)」の文字が。

浄土教の往生の利益の一つ。 阿弥陀仏の極楽浄土に往生したものは、浄土の仏・菩薩たちと

一処で出会うことができる、という意味であると。

そして「鐘楼」。

光明寺の梵鐘は、1647年(正保4年)に江戸小網町の由比平右衛門尉正次の寄進。

「梵鐘」。

鎌倉市内では円覚寺梵鐘、建長寺梵鐘に次ぐ三番目の大きさであると。

この鐘楼の前の石碑には「南無阿弥陀仏」と刻まれていたのであろうか。

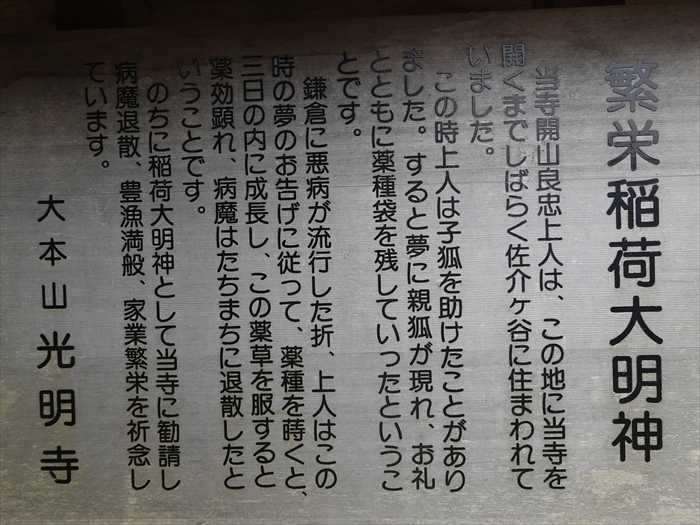

続いて「繁栄稲荷大明神」へ。

「繁栄稲荷大明神

「大殿(本堂)」は保存修理の為に全面的に仮設テントで覆われていた。

「2019(令和元)年11 月から、10 年計画で本堂(大殿)保存修理工事が始まりました。

今回工事を行う本堂(大殿)は、1698(元禄11)年に建立されて以来今日まで320年あまり、

この間、1719(享保4)年、1770(明和7)年、1797(寛政9)年、1823 (文政6)年、

1950(昭和25)年、1971(昭和46)年など、その時々に修理を行いながら守ってまいり

ましたが、前回修理から50 年を経て、近年、屋根や柱などに痛みが出てまいりましたので、

保存・活用のための修理工事を行うことと致しました。

今回の工事は、建物の各部材を屋根から順番に取り解いて骨組みだけにして、破損・腐朽した

部分の補修・取替などを行って再び組み上げ、あわせて大地震に対する備えも施します。

工事中の本堂(大殿)を風雨にさらすことが無いよう、初めに本堂(大殿)をす

っぽりと覆う素屋根を建設し、その中で工事を進めますので、その間のご拝観・ご見学が

出来なくなります。」とネットから。

以前の「大殿(本堂)」を訪ねた時の写真から。

十四間四面。当山五十一世詮譽白玄上人の代、元禄十一年(一六九八)の建立。

現存する木造の古建築では鎌倉一の大堂で、本尊阿弥陀三尊ほか諸仏を祀っている。

かつては開山上人像を安置して祖師堂と称していた。仏堂でなく祖師堂を本堂とする伽藍形式は、

知恩院をはじめとする京都の浄土宗本山の通例。百本柱のお堂としても有名。

国指定の重要文化財。大殿右檀には、善導大師等身大立像と弁財天像が安置されている。

これは、かつて二尊堂にあって奉安せられていたもの。善導像は、二祖聖光上人より拝受の像と

伝えられ、弁財天はもと江ノ島弁天と伝えられている。

左檀上には、如意輪観音像と宗祖法然上人像が安置されており、日々の供養が続けられている。

「山門」を振り返る。

その先に「総門」の姿も見えた。

こちらが「開山堂」で現在は仮本堂になっていた。

開山をはじめ歴代法主の御影を祀っている。かつては現本堂を祖師堂と称していた。

大正十二年の関東大震災で倒潰した阿弥陀堂の本尊を旧開山堂へ遷座して本堂とし、

開山堂は、翌十三年、古材等も使用して新たに建てられた。平成十四年、老朽のため再建。

本堂(大殿)修理工事につき令和2年2月より大殿(本堂)にお祀りしていた阿弥陀如来および

諸尊像は、開山堂にて参拝出来ると。

扁額「開山堂」。

「内陣」。

ご本尊の「阿弥陀如来像」。

その後、この日の「開山忌」が始まったようであった。

以前の写真であるがこの日もあったのだろうか?

「開山堂

「補陀洛寺(ふだらくじ)」を後にして、次に訪ねたのが「最宝寺跡」。

横須賀の野比にあった「最宝寺」は、鎌倉の弁ヶ谷から移転して来たと云われています。

『鎌倉廃寺事典』(以下廃寺事典)によれば、「風土記稿に五明山高御蔵と号す。浄土真宗、

京西六条本願寺末と云い、源頼朝がはじめ鎌倉扇ヶ谷に創建し、明光を招いて開山とする」

などとあります。建久六年(1195)に弁ヶ谷に寺を移し、さらに寺伝によれば、小田原北条氏が

真宗を弾圧していた時に逃れて移った先が現在の寺地(横須賀野比)であると伝わっています。

応永十一年(1404)の『関東管領上杉朝宗奉書』には「野比村薬師堂免田参段 畠二段事」と

いう記述から最宝寺領が野比にあったことがわかっています。ですから野比の最宝寺が鎌倉の

光明寺の北方の谷を弁ヶ谷(べんがやつ)と言いこの道を進んで行った。

鎌倉市材木座6丁目と8丁目の境の住宅街の坂道を上って行ったが、案内板等は

見つからなかったが、この写真の上部が「最宝寺跡」であるようだ。

弁ヶ谷には、1195年(建久6年)、源頼朝が建てた天台宗の最宝寺があって、

行基の薬師如来が本尊だったという。

行基の薬師如来が本尊だったという。

その後、浄土真宗に改宗され、小田原北条氏による浄土真宗への弾圧で、鎌倉から

横須賀の野比に移転したと伝えられているのだと。

横須賀の野比に移転したと伝えられているのだと。

弾圧によって鎌倉に残った浄土真宗の寺は、小袋谷の成福寺のみであるとのこと。

弁ヶ谷(べんがやつ)は紅ヶ谷(べにがやつ)、別ヶ谷(べつがやつ)とも呼ばれたという。

そして現在は「紅ヶ谷(べにがやつ)」と呼ばれているようであった。

道の曲がり角の右側に「鎌倉青年会の史跡碑」が立っていた。

「辨谷(弁谷)」碑。

「元亨元年(1321) 相模守高時ノ創建セシ金剛山崇寿寺(すうじゅじ)ハコノ地域ニ在リシナリ

道興准后ノ廻国雑記ニ記セシ紅谷(べにがやつ)ト 田代系図ニ拠リ千葉介ノ敷地トスル

別谷(べつがやつ)トハ 共ニ弁谷ニ同ジトスル説アルモ詳(つまびらか)ナラズ」

【1321年に、北条高時(たかとき)が建てた金剛山崇寿寺(すうじゅじ)は、この場所にありました。

道興准后(どうこうじゅんこう)の「廻国(かいこく)雑記」に書かれている紅谷(べにがやつ)と、

田代系図に書かれている千葉介(ちばのすけ)の敷地である別谷(べつがやつ)とは、 共に弁谷に

同じであるという説がありますが、詳しいことは分かっていません。】

そして次に訪ねたのが「新善光寺跡」。

進んで来た道を左に折れ、急な坂道を上って行ったが右手には断崖の上に建つ

長い石段のある立派な鉄筋コンクリート造りの民家があった。

そしてスマホのマップに従い「新善光寺跡」近くに来ているはずであったが。

この辺りが「新善光寺跡」のはずであったが、ここにも何の案内板もなかったのであった。

新善光寺(材木座四丁目一一・一ニ)は山号、開基、開山、開創、本尊など、

まったく不明の廃寺だが、葉山町上山口字滝ノ坂の不捨山摂取院新善光寺は、

天正十八年(一五九〇)以前の弁ガ谷からの移転というから、山号、院号など

葉山町のものと同一かも知れない。同時に本尊は木造阿弥陀三尊像で、浄土宗

だったことになる。

弁ヶ谷(べんがやつ)は紅ヶ谷(べにがやつ)、別ヶ谷(べつがやつ)とも呼ばれたという。

そして現在は「紅ヶ谷(べにがやつ)」と呼ばれているようであった。

道の曲がり角の右側に「鎌倉青年会の史跡碑」が立っていた。

「辨谷(弁谷)」碑。

「元亨元年(1321) 相模守高時ノ創建セシ金剛山崇寿寺(すうじゅじ)ハコノ地域ニ在リシナリ

道興准后ノ廻国雑記ニ記セシ紅谷(べにがやつ)ト 田代系図ニ拠リ千葉介ノ敷地トスル

別谷(べつがやつ)トハ 共ニ弁谷ニ同ジトスル説アルモ詳(つまびらか)ナラズ」

【1321年に、北条高時(たかとき)が建てた金剛山崇寿寺(すうじゅじ)は、この場所にありました。

道興准后(どうこうじゅんこう)の「廻国(かいこく)雑記」に書かれている紅谷(べにがやつ)と、

田代系図に書かれている千葉介(ちばのすけ)の敷地である別谷(べつがやつ)とは、 共に弁谷に

同じであるという説がありますが、詳しいことは分かっていません。】

そして次に訪ねたのが「新善光寺跡」。

進んで来た道を左に折れ、急な坂道を上って行ったが右手には断崖の上に建つ

長い石段のある立派な鉄筋コンクリート造りの民家があった。

そしてスマホのマップに従い「新善光寺跡」近くに来ているはずであったが。

この辺りが「新善光寺跡」のはずであったが、ここにも何の案内板もなかったのであった。

新善光寺(材木座四丁目一一・一ニ)は山号、開基、開山、開創、本尊など、

まったく不明の廃寺だが、葉山町上山口字滝ノ坂の不捨山摂取院新善光寺は、

天正十八年(一五九〇)以前の弁ガ谷からの移転というから、山号、院号など

葉山町のものと同一かも知れない。同時に本尊は木造阿弥陀三尊像で、浄土宗

だったことになる。

鎌倉時代の文献には、当寺の名が散見されて、鎌倉中期には存在していたことが確認される と。

ここ弁ヶ谷の新善光寺屋敷と呼ばれる土地も、坂を登って丘陵中腹に平場という地形。

平場はもちろん現在は住宅地となっていたのであった。

次に訪ねたのが執権北条高時が創建したと伝えられる「崇寿寺跡(すうじゅじあと)」で

あったが、ここにも何も案内板等はなかったのであった。

「弁谷」の史跡碑に書かれている「北條高時ノ創建セシ金剛山崇壽寺」とは、ここ谷戸の

一番奥を北東に上ったあたりのようであったが、何段かの雛段らしきものは感じられたが、

住宅地が拡がっていたのであった。

私の所有する『鎌倉市跡事典』にとると

「正式には金剛山崇寿寺。開基は北条高時。開山は南山士雲。元亨元年(一三二一)開創。

臨済禅。いまは廃寺だが、後述の鐘銘によって弁ガ谷に所在したことが知られ、弁ガ谷左手の

谷戸北端の谷沢氏宅(四丁目一一・一ニ)の裏手に、その痕跡が窺われる。

ここ弁ヶ谷の新善光寺屋敷と呼ばれる土地も、坂を登って丘陵中腹に平場という地形。

平場はもちろん現在は住宅地となっていたのであった。

次に訪ねたのが執権北条高時が創建したと伝えられる「崇寿寺跡(すうじゅじあと)」で

あったが、ここにも何も案内板等はなかったのであった。

「弁谷」の史跡碑に書かれている「北條高時ノ創建セシ金剛山崇壽寺」とは、ここ谷戸の

一番奥を北東に上ったあたりのようであったが、何段かの雛段らしきものは感じられたが、

住宅地が拡がっていたのであった。

私の所有する『鎌倉市跡事典』にとると

「正式には金剛山崇寿寺。開基は北条高時。開山は南山士雲。元亨元年(一三二一)開創。

臨済禅。いまは廃寺だが、後述の鐘銘によって弁ガ谷に所在したことが知られ、弁ガ谷左手の

谷戸北端の谷沢氏宅(四丁目一一・一ニ)の裏手に、その痕跡が窺われる。

当寺に関する最高の史料は、『新編相模国風土記稿』所引の嘉暦二年(一三ニ七)十月五日付

「崇寿寺鐘銘」である。

元亨三年の北条貞時十三年忌の供養には鎌倉中の三十八カ寺から集まった二千三十人の僧のうち、

当寺からの僧は十三人だった。」と。

そして更に坂を上り「弁ヶ谷東やぐら群跡」を訪ねた。

鎌倉市材木座4丁目13−19。

住宅の裏山に見える高いブロックの崖あたりにもやぐら群があったという。

昭和61年(1986年)度鎌倉市林木座地区急傾斜地崩壊対策工事に伴う発掘調査が

行われたのだと。

「紅谷旧市営住宅跡」であるようだ。

「津波避難所」と書かれていたのであろうか?

現在は産廃業者の関連施設になっているようであったが。

建物の隙間の擁壁の中にやぐらの如きものがあり、中には二基の石碑が安置されていた。

右側の石碑には「馬頭観世音」の文字が。

擁壁に掛けられていた「弁ヶ谷東やぐら群」を見つけたが、経年劣化により解読不能であった。

ネットで調べてみると、下の写真が2枚。

【https://4travel.jp/travelogue/10777609】より

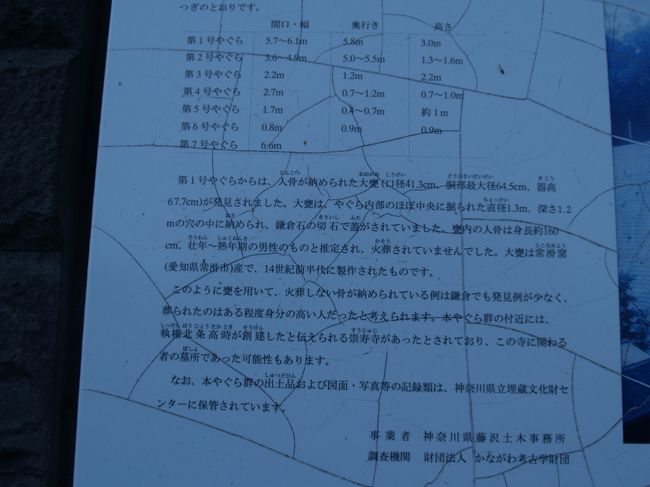

「弁ヶ谷東やぐら群」案内板。

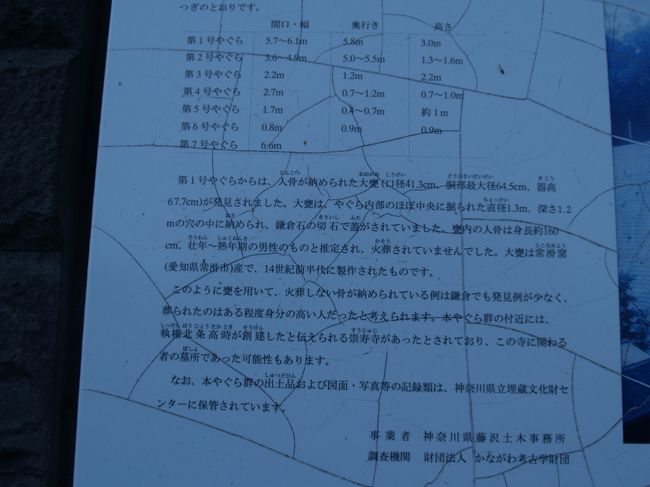

「これによると、第1号~第7号まで7個のやぐらがあったようだ。

1号やぐらからは、人骨が納められた大甕(口径41.3cm、胴部最大径64.5cm

器高67.7cm)が発見されました。大甕は、やぐら内部の中央に掘られた直径1.3m、深さ1.2m

の穴の中に納められ、鎌倉石の切石で蓋がされていました。甕内の人骨は身長160cm、壮年~

熟年期の男性のものと推定され、火葬されていませんでした。大甕は常滑窯(愛知県常滑市)

産で、14世紀前半代に製作されたものです。

このような甕を用いて、火葬しない骨が納められている例は鎌倉でも発見例が少なく、葬られた

のはある程度身分の高い人だったと考えられます。本やぐら群の付近には、執権北条高時が創建

したと伝えられる崇寿寺があったとされており、この寺に関わる者の墓所であった可能性も

あります。

なお、本やぐら群の出土品および図面・写真等の記録類は、神奈川県立埋蔵文化センターに保管

されています。」と。

【https://4travel.jp/travelogue/10777609】より

そして来た道をひたすら戻り次に訪ねたのが「光明寺」。

鎌倉市材木座6丁目17−19。

入口は「関東總本山」と刻まれた大きな石塔が立っていた。

浄土宗 大本山 光明寺 案内図。

「総門」に向かって進む。

門前右にあったのが「浄土宗第三祖記主禅師遺跡(ゆいせき) 大本山光明寺」と刻まれた石碑。

「記主禅師」とは良忠(りょうちゅう)のことで、鎌倉時代中期の僧、石見(島根県)の

藤原氏の出。浄土宗第3祖。諱は然阿(ねんな)。

「記主禅師」の諡号が滅後7年の永仁元年(1293年)に伏見天皇より贈られている と。

「崇寿寺鐘銘」である。

元亨三年の北条貞時十三年忌の供養には鎌倉中の三十八カ寺から集まった二千三十人の僧のうち、

当寺からの僧は十三人だった。」と。

そして更に坂を上り「弁ヶ谷東やぐら群跡」を訪ねた。

鎌倉市材木座4丁目13−19。

住宅の裏山に見える高いブロックの崖あたりにもやぐら群があったという。

昭和61年(1986年)度鎌倉市林木座地区急傾斜地崩壊対策工事に伴う発掘調査が

行われたのだと。

「紅谷旧市営住宅跡」であるようだ。

「津波避難所」と書かれていたのであろうか?

現在は産廃業者の関連施設になっているようであったが。

建物の隙間の擁壁の中にやぐらの如きものがあり、中には二基の石碑が安置されていた。

右側の石碑には「馬頭観世音」の文字が。

擁壁に掛けられていた「弁ヶ谷東やぐら群」を見つけたが、経年劣化により解読不能であった。

ネットで調べてみると、下の写真が2枚。

【https://4travel.jp/travelogue/10777609】より

「弁ヶ谷東やぐら群」案内板。

「これによると、第1号~第7号まで7個のやぐらがあったようだ。

1号やぐらからは、人骨が納められた大甕(口径41.3cm、胴部最大径64.5cm

器高67.7cm)が発見されました。大甕は、やぐら内部の中央に掘られた直径1.3m、深さ1.2m

の穴の中に納められ、鎌倉石の切石で蓋がされていました。甕内の人骨は身長160cm、壮年~

熟年期の男性のものと推定され、火葬されていませんでした。大甕は常滑窯(愛知県常滑市)

産で、14世紀前半代に製作されたものです。

このような甕を用いて、火葬しない骨が納められている例は鎌倉でも発見例が少なく、葬られた

のはある程度身分の高い人だったと考えられます。本やぐら群の付近には、執権北条高時が創建

したと伝えられる崇寿寺があったとされており、この寺に関わる者の墓所であった可能性も

あります。

なお、本やぐら群の出土品および図面・写真等の記録類は、神奈川県立埋蔵文化センターに保管

されています。」と。

【https://4travel.jp/travelogue/10777609】より

そして来た道をひたすら戻り次に訪ねたのが「光明寺」。

鎌倉市材木座6丁目17−19。

入口は「関東總本山」と刻まれた大きな石塔が立っていた。

浄土宗 大本山 光明寺 案内図。

「総門」に向かって進む。

門前右にあったのが「浄土宗第三祖記主禅師遺跡(ゆいせき) 大本山光明寺」と刻まれた石碑。

「記主禅師」とは良忠(りょうちゅう)のことで、鎌倉時代中期の僧、石見(島根県)の

藤原氏の出。浄土宗第3祖。諱は然阿(ねんな)。

「記主禅師」の諡号が滅後7年の永仁元年(1293年)に伏見天皇より贈られている と。

五濁(ごじょく)の憂世に生まれしは 恨みかたがた多けれど 念仏往生と聞くときは

かえりて嬉しくなりにけり」と。

浄土宗三代・記主禅師良忠上人若かりし頃の言葉であると。

この世は五濁(劫濁・見濁・煩悩濁・衆生濁・命濁)がはびこる心穏やかにありにくい

ところです。悩みごと・苦しみごとは絶えないけれど、濁りのない世に生まれ往くことのできる

お念佛にお出会いできたことを思うと、嬉しい思いにさせてもらえます と。

「総門」。

建立は明応4年(1495)、寛永年間(1624~28)に再興。前はもっと大きな門でした。

上部構造は桃山時代の様式が感じられ、屋根裏の木組みに注目すると太い大瓶束(たいへいつか)

が数本立ち並び、昔の壮観さが偲ばれます。鎌倉市指定の文化財。

上部構造は桃山時代の様式が感じられ、屋根裏の木組みに注目すると太い大瓶束(たいへいつか)

が数本立ち並び、昔の壮観さが偲ばれます。鎌倉市指定の文化財。

扁額は「勅願所」と書かれていると。

光明寺第九世観誉祐崇(かんよゆうそう)の書。

光明寺は、祐崇の時に後土御門天皇より「関東総本山」の称号を受け「勅願所」とされ、

「お十夜法要」も勅許された。

「お十夜法要」も勅許された。

本堂にも「勅願所」の額が掲げられていた。

「大本山 光明寺」

「総門」の扉には「寺紋」が。

現在の天皇家・日本国の紋である「菊の紋」と開山のころ天皇家が使っていた

五七の「桐の紋」が並んでいる「菊桐文(きくきりもん)」が掲げられていた。

光明寺(こうみょうじ)

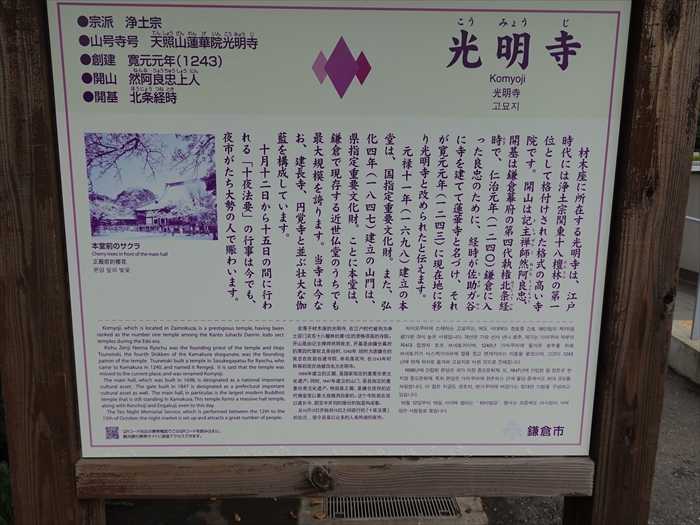

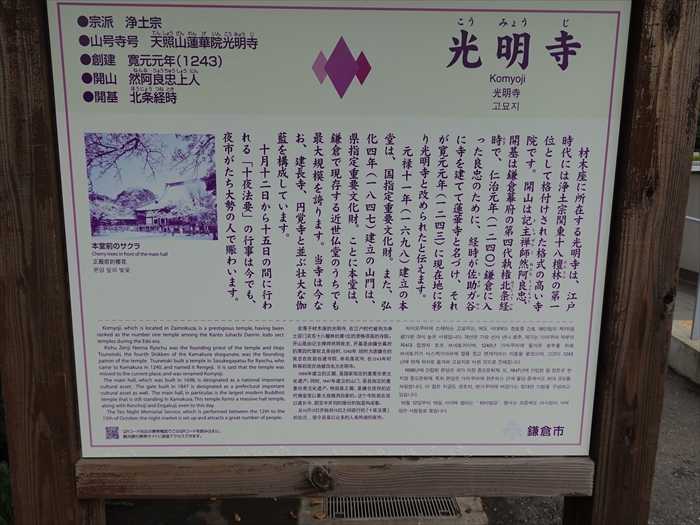

材木座に所在する光明寺は、江戸時代には浄土宗関東十八檀林の第一位として格付けされた

格式の高い寺院です。開山は記主禅師然阿良忠、開基は鎌倉幕府の第四代執権北条経時で、

仁治元年(1240)鎌倉に入った良忠のために、経時が佐助ガ谷に寺を建てて蓮華寺と名づけ、

それが寛元元年(1243)に現在地に移り光明寺と改められたと伝えます。

格式の高い寺院です。開山は記主禅師然阿良忠、開基は鎌倉幕府の第四代執権北条経時で、

仁治元年(1240)鎌倉に入った良忠のために、経時が佐助ガ谷に寺を建てて蓮華寺と名づけ、

それが寛元元年(1243)に現在地に移り光明寺と改められたと伝えます。

元禄11年(1698)建立の本堂は、国指定重要文化財。また、弘化4年(1847)建立の山門は、

県指定重要文化財。ことに本堂は、鎌倉で現存する近世仏堂のうちでも最大規模を誇ります。

当寺は今なお、建長寺、円覚寺と並ぶ壮大な伽藍を構成しています。

県指定重要文化財。ことに本堂は、鎌倉で現存する近世仏堂のうちでも最大規模を誇ります。

当寺は今なお、建長寺、円覚寺と並ぶ壮大な伽藍を構成しています。

10月12日から15日の間に行われる「十夜法要」の行事は今でも、夜市がたち大勢の人で

賑わいます。

● 宗派 浄土宗

賑わいます。

● 宗派 浄土宗

● 山号寺号 天照山 蓮華院 光明寺(てんしょうざんれんげいんこうみょうじ)

● 創建 寛元元年 (1243)

● 開山 然阿良忠上人 (ねんなりょうちゅうしょうにん)

● 開基 北条経時(ほうじょうつねとき)

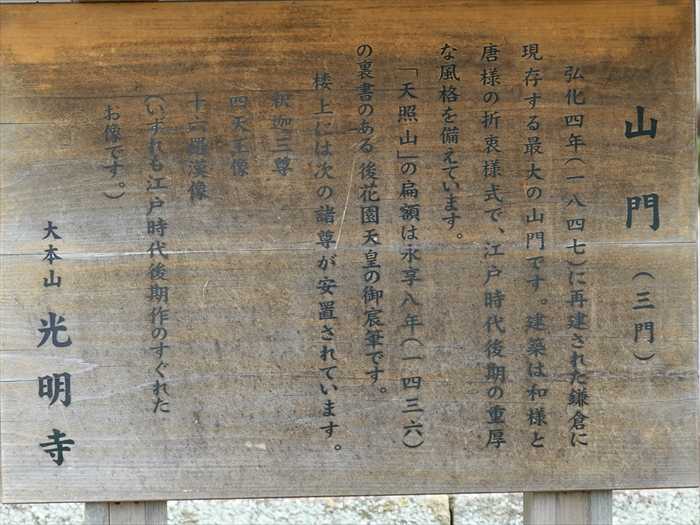

そして巨大な「山門」。

「大殿(本堂)」は現在大改修工事中であった。

「国の重要文化財 大殿令和の大改修 大勧進 大本山 光明寺」と。

光明寺の山門(三門)は、鎌倉最大の山門(三門)で、間口16m、奥行き7m、高さ20m。

禅宗の五山形式が浄土宗に取り入れられたもので、五本の柱によって間仕切りがされ、中央の

3つの間が入口となっている。

3つの間が入口となっている。

二階建てで、一階は日本風、二階が中国風の造り。

2階部分には釈迦三尊、四天王、十六羅漢が安置されているとのこと。

20名以上で申し込みをすると拝観出来ると。

2階部分には釈迦三尊、四天王、十六羅漢が安置されているとのこと。

20名以上で申し込みをすると拝観出来ると。

現在の山門は、1847年(弘化4年)に再建されたもの。

1495年(明応4年)に建立されたときは、さらに大きいものだったという。

鶴岡八幡宮の表門だったともいわれるが定かではないと。

扁額は後花園天皇の御宸筆「天照山」。

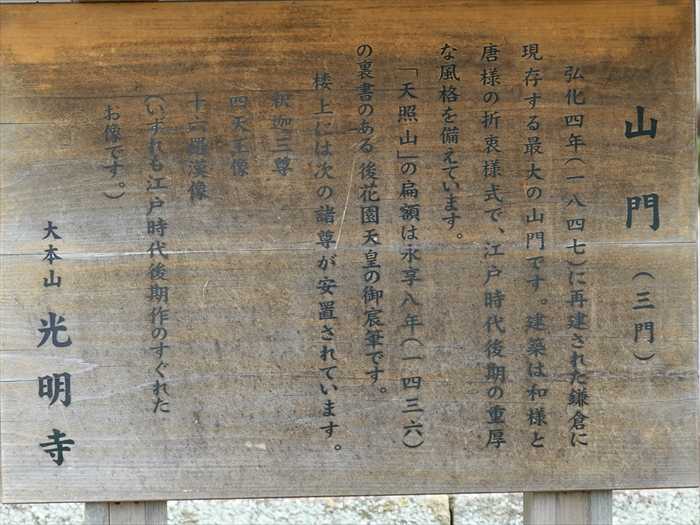

「山門(三門)

弘化4年(1847)に再建された鎌倉に現存する最大の山門です。建築は和様と唐様の折衷様式で、

江戸時代後期の重厚な風格を備えています。

「天照山」の扁額は永享8年(1436)の裏書のある後花園天皇の御宸筆です。

楼上には次の諸尊が安置されています。

釈迦三尊

四天王像

十六羅漢像

(いずれも江戸時代後期作のすぐれたお像です。)

大本山 光明寺」

「山門」を潜ると、右手奥にあったのが「動物霊堂」。

その後ろにあった石仏群。

「津田部隊 笹島隊 戦没勇士之忠魂碑 津田少将 書」

甲府で編成された歩兵第149連隊(通称津田部隊)に属した笹島隊の戦没者忠魂碑。

津田部隊は中国戦線で多くの戦死者を出し、太平洋戦争では、グアム島やレイテ島に派遣され

ほぼ全滅したと言う。

この碑は昭和15年秋に笹島隊の一同により建立されたもので、中国戦線での戦没者と思われる

73柱を合祀している。

碑高325cm、幅124cm、厚さ21cm、台石50cm、基壇17cm

そして「高倉 健 蓮華化生」碑。

浄土宗と深い関わりを持っていたのだと。

『法然上人をたたえる会』の会員であったと。

この縁があり、光明寺の境内へ墓碑が建てられる事となったのだと。

更にネット情報が。

「高倉健さんは、名越流の末裔で鎌倉幕府滅亡時に太守・北条高時とともに自害した

北条篤時がご先祖であると。

鎌倉幕府滅亡時に京都にいた北条篤時の子孫が西国に移り大内氏に仕えた後に北九州に

移り住んだそうで健さんも九州出身なのである」と。

高倉健さんの墓碑

■ 健さんの立ち姿を表しています。

■ 墓碑の高さは健さんの身長と同じ180cmです。

■ 墓碑にある段状の意匠は、健さんの映画人生の節目となる年、映画作品数などを表しています。

下部の丸い 石は友石と呼ばれ友の姿を表していると。

下部の丸い 石は友石と呼ばれ友の姿を表していると。

「十萬霊供養塔」。

「倶会一処(くえいっしょ)」の文字が。

浄土教の往生の利益の一つ。 阿弥陀仏の極楽浄土に往生したものは、浄土の仏・菩薩たちと

一処で出会うことができる、という意味であると。

そして「鐘楼」。

光明寺の梵鐘は、1647年(正保4年)に江戸小網町の由比平右衛門尉正次の寄進。

梵鐘を寄進した正次は、軍学者由井正雪の叔父という説がある と。

「梵鐘」。

鎌倉市内では円覚寺梵鐘、建長寺梵鐘に次ぐ三番目の大きさであると。

この鐘楼の前の石碑には「南無阿弥陀仏」と刻まれていたのであろうか。

続いて「繁栄稲荷大明神」へ。

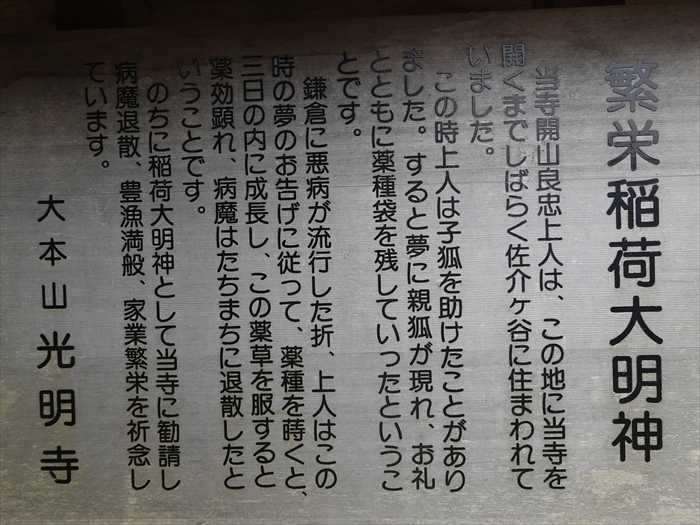

光明寺の「繁栄稲荷大明神」には、次のような伝説が残されている。

開山の良忠がまだ佐助にいた頃、子狐を助けた。

すると、夢に親狐が現れて、お礼にと「薬種袋」を残していった。

鎌倉に悪病が流行した折、この時の夢のお告げに従って薬種を蒔くと、3日の内に成長し、

病魔がたちまちに退散したのだという。

病魔がたちまちに退散したのだという。

「繁栄稲荷大明神

当寺開山良忠上人は、この地に当寺を開くまでしばらく佐介ヶ谷に住まわれて

いました。

この時上人は子狐を助けたことがありました。「すると夢に親狐が現れ、あ礼とともに

薬種袋を残していったということです。

薬種袋を残していったということです。

鎌倉に悪病が流行した折、上人はこの時の夢のお告げに従って、薬種を蒔くと、

三日の内に成長し、この薬草を服すると薬効顕れ、病魔はたちまちに退散したと

いうことです。

のちに稲荷大明神として当寺に勧請し病魔退散、豊漁満般、家業繁栄を祈念しています。」

「大殿(本堂)」は保存修理の為に全面的に仮設テントで覆われていた。

「2019(令和元)年11 月から、10 年計画で本堂(大殿)保存修理工事が始まりました。

今回工事を行う本堂(大殿)は、1698(元禄11)年に建立されて以来今日まで320年あまり、

この間、1719(享保4)年、1770(明和7)年、1797(寛政9)年、1823 (文政6)年、

1950(昭和25)年、1971(昭和46)年など、その時々に修理を行いながら守ってまいり

ましたが、前回修理から50 年を経て、近年、屋根や柱などに痛みが出てまいりましたので、

保存・活用のための修理工事を行うことと致しました。

今回の工事は、建物の各部材を屋根から順番に取り解いて骨組みだけにして、破損・腐朽した

部分の補修・取替などを行って再び組み上げ、あわせて大地震に対する備えも施します。

工事中の本堂(大殿)を風雨にさらすことが無いよう、初めに本堂(大殿)をす

っぽりと覆う素屋根を建設し、その中で工事を進めますので、その間のご拝観・ご見学が

出来なくなります。」とネットから。

以前の「大殿(本堂)」を訪ねた時の写真から。

十四間四面。当山五十一世詮譽白玄上人の代、元禄十一年(一六九八)の建立。

現存する木造の古建築では鎌倉一の大堂で、本尊阿弥陀三尊ほか諸仏を祀っている。

かつては開山上人像を安置して祖師堂と称していた。仏堂でなく祖師堂を本堂とする伽藍形式は、

知恩院をはじめとする京都の浄土宗本山の通例。百本柱のお堂としても有名。

国指定の重要文化財。大殿右檀には、善導大師等身大立像と弁財天像が安置されている。

これは、かつて二尊堂にあって奉安せられていたもの。善導像は、二祖聖光上人より拝受の像と

伝えられ、弁財天はもと江ノ島弁天と伝えられている。

左檀上には、如意輪観音像と宗祖法然上人像が安置されており、日々の供養が続けられている。

「山門」を振り返る。

その先に「総門」の姿も見えた。

こちらが「開山堂」で現在は仮本堂になっていた。

開山をはじめ歴代法主の御影を祀っている。かつては現本堂を祖師堂と称していた。

大正十二年の関東大震災で倒潰した阿弥陀堂の本尊を旧開山堂へ遷座して本堂とし、

開山堂は、翌十三年、古材等も使用して新たに建てられた。平成十四年、老朽のため再建。

本堂(大殿)修理工事につき令和2年2月より大殿(本堂)にお祀りしていた阿弥陀如来および

諸尊像は、開山堂にて参拝出来ると。

扁額「開山堂」。

「内陣」。

ご本尊の「阿弥陀如来像」。

その後、この日の「開山忌」が始まったようであった。

以前の写真であるがこの日もあったのだろうか?

「開山堂

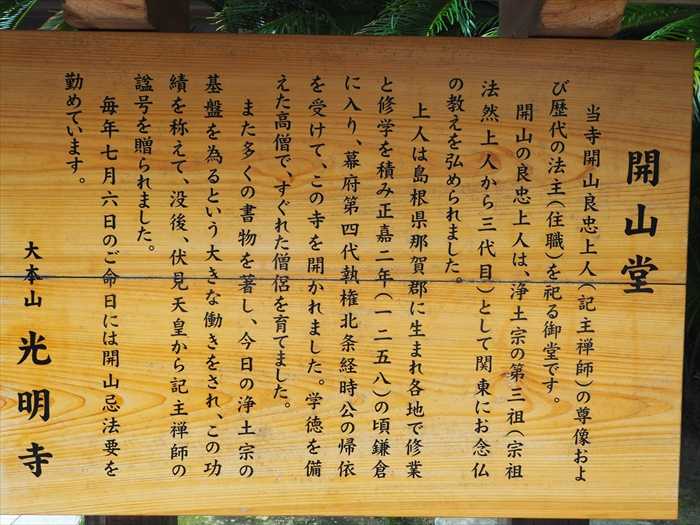

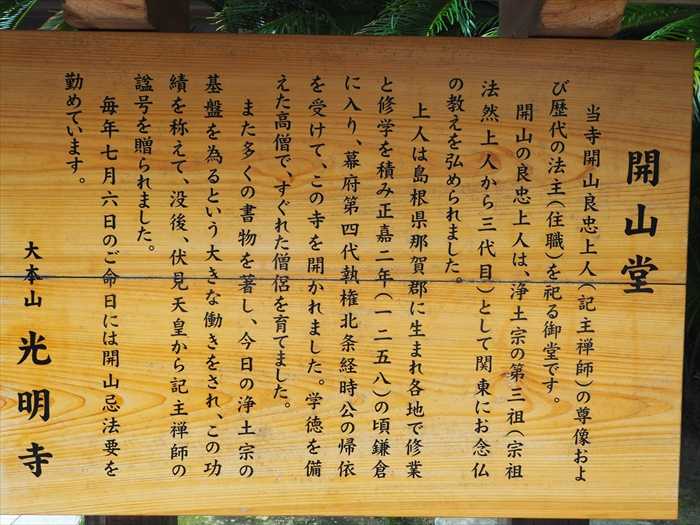

当寺開山良忠上人(記主禅師)の尊像および歴代の法主(住職)を祀る御堂です。

開山の良忠上人は、浄土宗の第三祖(宗祖法然上人から三代目)として関東にお念仏

の教えを弘められました

上人は島根県那賀郡に生まれ各地で修業と修学を積み正嘉ニ年(一ニ五八)の頃鎌倉に入り、

幕府第四代執権北条経時公の帰依を受けて、この寺を開かれました。学徳を備えた高僧で、

すぐれた僧侶を育てました。

幕府第四代執権北条経時公の帰依を受けて、この寺を開かれました。学徳を備えた高僧で、

すぐれた僧侶を育てました。

また多くの書物をし、今日の浄土宗の基盤を為るという大きな働きをされ、この功績を称えて、

没後、伏見天皇から記主禅師の諡号を贈られました。

没後、伏見天皇から記主禅師の諡号を贈られました。

毎年七月六日のご命日には開山忌法要を勤めています。」

そしてこの日は「七月六日」なのであった。

靴を脱ぎ「開山堂」の右の廊下から。

「記主庭園池」と「大聖閣」が目の前に。

江戸幕府の茶人としても知られる庭園デザイナー・小堀遠州作といわれる池泉庭園「記主庭園」と

枯山水の二種類の庭園をもつ光明寺。

「大聖閣」。

二階の内陣への扉が開かれていて、黄金の「阿弥陀三尊像」の姿が。

屋根の頂部には「鳳凰」の姿が確認できた。

扁額は「大聖堂」。

「阿弥陀三尊像」。

「阿弥陀三尊像」をネットから。

【http://koten-kagu.jp/2018/04/05/kamakura-136/】

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

そしてこの日は「七月六日」なのであった。

靴を脱ぎ「開山堂」の右の廊下から。

「記主庭園池」と「大聖閣」が目の前に。

江戸幕府の茶人としても知られる庭園デザイナー・小堀遠州作といわれる池泉庭園「記主庭園」と

枯山水の二種類の庭園をもつ光明寺。

「大聖閣」。

光明寺の「大聖閣」は、法然上人800年大遠忌を記念して建てられた。

小堀遠州作庭という記主庭園奥の木造二階建ての建物。

小堀遠州作庭という記主庭園奥の木造二階建ての建物。

二階部分は八画で、屋根には鳳凰が乗せられていた。

鎌倉で鳳凰が乗せられたお堂は、この大聖閣のみであると。

鎌倉で鳳凰が乗せられたお堂は、この大聖閣のみであると。

二階の内陣への扉が開かれていて、黄金の「阿弥陀三尊像」の姿が。

屋根の頂部には「鳳凰」の姿が確認できた。

扁額は「大聖堂」。

「阿弥陀三尊像」。

「阿弥陀三尊像」をネットから。

【http://koten-kagu.jp/2018/04/05/kamakura-136/】

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.