PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海老名市歴史散歩

【海老名市歴史散歩】 目次

次の目的地「おしな坂」に向かって海老名市上今泉4丁目20の住宅街を進む。

そして突き当りを左に曲がり進む。

この道路は、海老名市と座間市の境界道なのであった。

これは座間市の汚水マンホール蓋。

平成元年に導入された、市の花「ヒマワリ」がデザインされたマンホール蓋。

カラー仕様は昭和44年に市の花として制定されたヒマワリの枝葉の深緑は、たくましく発展を

つづける市を、また大輪の花は、市民が手を結び合い明るく健康なまちづくりを目指す姿を

象徴している と。 こちらはノンカラー。

小田原方面を見る。

「座間7号踏切」と。

そして県道407号線・杉久保座間線を横断し更に進むと、突き当りに石碑が見えて来た。

「おしな坂」碑。

座間市入谷5丁目と海老名市今泉3丁目の境界にある坂。

この坂は、「石名坂」とも呼ばれていたもので「おしな坂」はこれが変化したものと思われるが、

地域では、相模川の氾濫から村を救った娘「おしな」の伝説とともにこの坂名が伝えられて

いると。この道は「府中街道」と呼ばれたと。

海老名境の榎戸橋から,河岸段丘を東北に上る坂道。坂上で鎌倉古道と交差する。

坂上に行き倒れの巡礼を弔ったと思われる地蔵尊の石仏がある。「お品坂」ともいうが,

「いしな」「おしな」の語呂が似るからで、お品という美女がいたことになり、

「おしな坂」の 坂下方向に進む。

更に進む。

「ヤブミョウガ」がここにも群生していた。

花が終わると初秋にかけて直径 5mm 程度の球状の実を付け、すぐに葉を落とす。

実は若いうちは緑色で、熟すと濃い青紫色になるのだ。

この先を右折すると前方にJR相模線の踏切があった。

タイミングよくJR相模線の車両が通過。

「榎戸踏切」と。18K018Mは茅ヶ崎駅からの距離であろう。

JR相模線は茅ヶ崎駅と橋本駅間33.3kmを結ぶ。全線が単線で1991(平成3)年春までは、

神奈川県を走る旅客線のうち唯一残っていた非電化路線だった。

そうしたローカル線も2027年には橋本駅にリニア中央新幹線の駅ができる予定で一躍、脚光を

浴びつつある。現在は全線単線でローカル線の風情を色濃く残すのである。

踏切横の水路には清流が勢いよく流れていた。

この手前に「榎戸制水門」があった。

ゲートの下流の白き流れ。

その先にあったのが「お松地蔵尊」。

海老名市上今泉3丁目4−15。

樹木や花々に彩られた土地の中央で、お地蔵さまは微笑みを浮かべ両手を胸前で重ね合わせ

蓮台にのる。その頭部は僧形でなく髪を縄状に編んでいるのが特徴で、大きな舟形光背を伴う。

寛文2(1662)年鳩川の氾濫を防ぐため治水工事が行われた。この際、村の娘お松が人柱に

なったことから村人がお松の供養塔(地蔵尊)を建て、かたわらに榎を植えた。

地蔵尊は1970年代になくなってしまっていたが、平成5(1993)年に地元の人が新たな

お松地蔵尊を建立した。また、この地はお松の榎に由来した榎戸という地名が残っている。

お松の碑の周辺の水田にはめずらしい小さなホシクサが生育しており、刈り入れの頃に咲く

小さな花は白い星を思わせる と。

郷土かるた「す」。

「水害から村を救ったお松の碑」。

田園越しに「海老名駅」方面を見る。

相模川左岸幹線用水路・榎戸制水門を振り返る。

彼岸花が咲く。

田園の中の道を水路沿いに西に進む。

田園風景を楽しみながら。

稲刈りも間近に。

ペットボトルのゴミ捨て場の如き畑の姿が。

鳥避けなのであろうか?異様な光景なのであった。

そして見事なシルバーマルチの畝の畑。

カリフラワーの苗であろうか。

私は黒マルチを使っているが、アブラムシ対策等にはシルバーマルチが有効なので

あろうか。

そして県道46号線・相模原茅ヶ崎線まで歩きここ「上河原」交差点を右折した。

100mほど進むと左手にあった「弁財天社」。

海老名市下今泉3丁目5。

そして引き返し「上河原」交差点を過ぎて進むと左手にあった「地蔵堂」。

海老名市下今泉4丁目2−33。

道路を渡って。

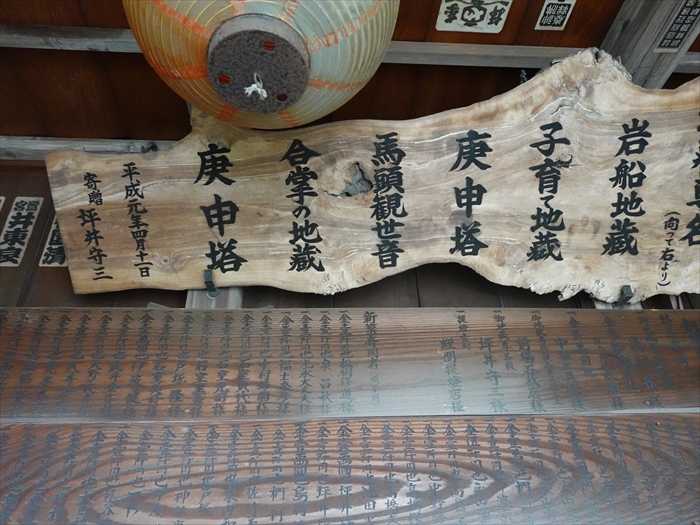

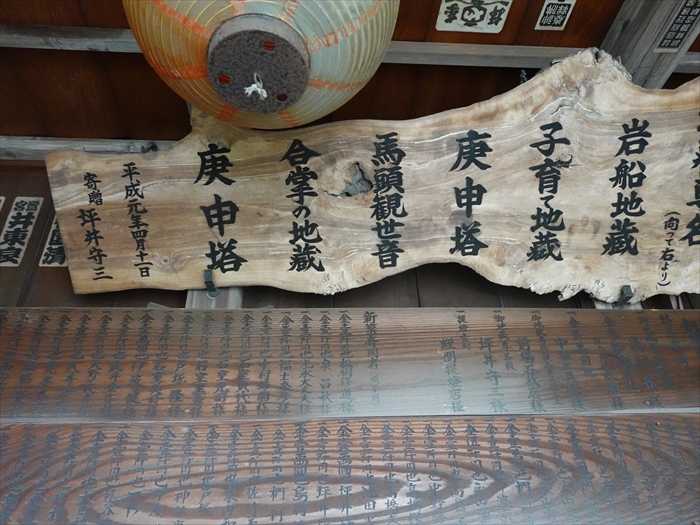

六基の石仏・石碑が並んでいた。

幸いにも石仏・石碑の名前が書かれていた。

左から「合掌の地蔵」。

「馬頭観世音」。

「庚申塔」。

「子育地蔵尊」。

「岩船地蔵尊」。

そして右手前にも「庚申塔」が。

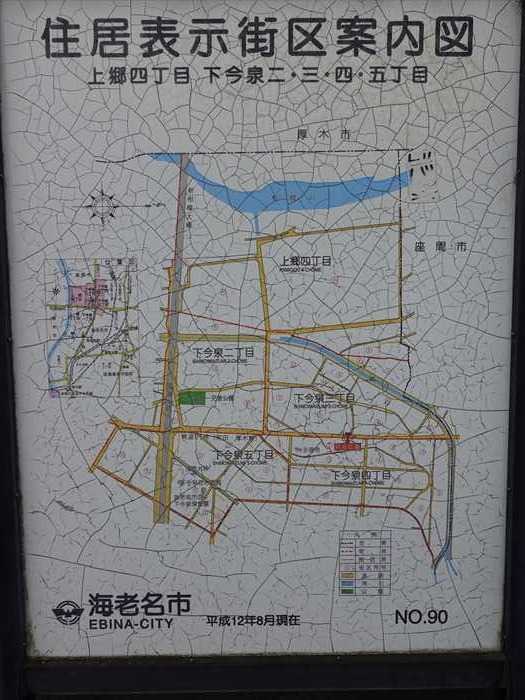

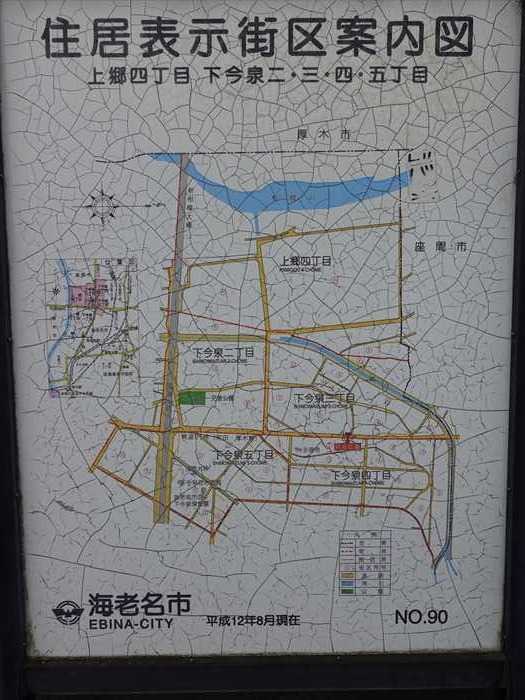

「住居表示街区案内図 上四丁目 下今泉ニ・三・四・五丁目」

そしてその先にあったのが

「曹洞宗 金殿山 永珊寺(えいさんじ)」入口案内板。

「永珊寺」入口。

海老名市下今泉4丁目2−7。

「本堂」と両脇に「仏旗」が。

永珊寺の仏旗は「緑、黄、 赤、白、紫」の五色で古くから日本で使われている色。

扁額「永珊禅寺」。曹洞宗の寺。

「掲示板」。

「慈母観音像」。

お顔をズームして。

赤い大きなよだれ掛けを着けた「六地蔵」。

右手に「交通安全祈願之碑」、中央に台座に「為供養」と刻まれた石仏、

左手には「南無阿弥陀仏」。

墓地。

寺務所。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次の目的地「おしな坂」に向かって海老名市上今泉4丁目20の住宅街を進む。

そして突き当りを左に曲がり進む。

この道路は、海老名市と座間市の境界道なのであった。

これは座間市の汚水マンホール蓋。

平成元年に導入された、市の花「ヒマワリ」がデザインされたマンホール蓋。

カラー仕様は昭和44年に市の花として制定されたヒマワリの枝葉の深緑は、たくましく発展を

つづける市を、また大輪の花は、市民が手を結び合い明るく健康なまちづくりを目指す姿を

象徴している と。 こちらはノンカラー。

小田原方面を見る。

「座間7号踏切」と。

そして県道407号線・杉久保座間線を横断し更に進むと、突き当りに石碑が見えて来た。

「おしな坂」碑。

座間市入谷5丁目と海老名市今泉3丁目の境界にある坂。

この坂は、「石名坂」とも呼ばれていたもので「おしな坂」はこれが変化したものと思われるが、

地域では、相模川の氾濫から村を救った娘「おしな」の伝説とともにこの坂名が伝えられて

いると。この道は「府中街道」と呼ばれたと。

海老名境の榎戸橋から,河岸段丘を東北に上る坂道。坂上で鎌倉古道と交差する。

坂上に行き倒れの巡礼を弔ったと思われる地蔵尊の石仏がある。「お品坂」ともいうが,

「いしな」「おしな」の語呂が似るからで、お品という美女がいたことになり、

「おしな坂」の 坂下方向に進む。

更に進む。

「ヤブミョウガ」がここにも群生していた。

花が終わると初秋にかけて直径 5mm 程度の球状の実を付け、すぐに葉を落とす。

実は若いうちは緑色で、熟すと濃い青紫色になるのだ。

この先を右折すると前方にJR相模線の踏切があった。

タイミングよくJR相模線の車両が通過。

「榎戸踏切」と。18K018Mは茅ヶ崎駅からの距離であろう。

JR相模線は茅ヶ崎駅と橋本駅間33.3kmを結ぶ。全線が単線で1991(平成3)年春までは、

神奈川県を走る旅客線のうち唯一残っていた非電化路線だった。

そうしたローカル線も2027年には橋本駅にリニア中央新幹線の駅ができる予定で一躍、脚光を

浴びつつある。現在は全線単線でローカル線の風情を色濃く残すのである。

相模鉄道のメイン路線とも言うべき相鉄本線は、神中鉄道(じんちゅうてつどう)という

別会社が開業させた路線だった。

相模鉄道自らが造った路線がJRの路線となり、一方で別会社が造った路線が相模鉄道と

なっているのである。

そして相模線はほぼ相模川沿いを走っている。相模線は相模川の川砂を運ぶことを目的に

路線が敷かれた。相模鉄道は1917(大正6)年に会社が創立している。1921(大正10)に

茅ヶ崎駅〜川寒川駅間にまず路線を開業された。川寒川駅は相模川に近い現在の神川橋付近に

あった駅だ。

その後、間もなく1923(大正12)年に関東大震災が起こる。相模線も被災し、路線の復旧まで

1か月かかった。一方で復興のため、また東京の山手に新たな住宅地が求められたことなどで、

多くの砂利が必要となった。その後に、寒川駅から北へ路線の延長が進められた。

当時は砂利運搬用の貨物列車が多く走ったことから「砂利鉄道」と揶揄された時代もあった。

とはいえ関東大震災からの復興を目指す東京、横浜には欠かせない路線だったのだ と。

踏切横の水路には清流が勢いよく流れていた。

この手前に「榎戸制水門」があった。

ゲートの下流の白き流れ。

その先にあったのが「お松地蔵尊」。

海老名市上今泉3丁目4−15。

樹木や花々に彩られた土地の中央で、お地蔵さまは微笑みを浮かべ両手を胸前で重ね合わせ

蓮台にのる。その頭部は僧形でなく髪を縄状に編んでいるのが特徴で、大きな舟形光背を伴う。

寛文2(1662)年鳩川の氾濫を防ぐため治水工事が行われた。この際、村の娘お松が人柱に

なったことから村人がお松の供養塔(地蔵尊)を建て、かたわらに榎を植えた。

地蔵尊は1970年代になくなってしまっていたが、平成5(1993)年に地元の人が新たな

お松地蔵尊を建立した。また、この地はお松の榎に由来した榎戸という地名が残っている。

お松の碑の周辺の水田にはめずらしい小さなホシクサが生育しており、刈り入れの頃に咲く

小さな花は白い星を思わせる と。

郷土かるた「す」。

「水害から村を救ったお松の碑」。

田園越しに「海老名駅」方面を見る。

相模川左岸幹線用水路・榎戸制水門を振り返る。

彼岸花が咲く。

田園の中の道を水路沿いに西に進む。

田園風景を楽しみながら。

稲刈りも間近に。

ペットボトルのゴミ捨て場の如き畑の姿が。

鳥避けなのであろうか?異様な光景なのであった。

そして見事なシルバーマルチの畝の畑。

カリフラワーの苗であろうか。

私は黒マルチを使っているが、アブラムシ対策等にはシルバーマルチが有効なので

あろうか。

そして県道46号線・相模原茅ヶ崎線まで歩きここ「上河原」交差点を右折した。

100mほど進むと左手にあった「弁財天社」。

海老名市下今泉3丁目5。

そして引き返し「上河原」交差点を過ぎて進むと左手にあった「地蔵堂」。

海老名市下今泉4丁目2−33。

道路を渡って。

六基の石仏・石碑が並んでいた。

幸いにも石仏・石碑の名前が書かれていた。

左から「合掌の地蔵」。

「馬頭観世音」。

「庚申塔」。

「子育地蔵尊」。

「岩船地蔵尊」。

そして右手前にも「庚申塔」が。

「住居表示街区案内図 上四丁目 下今泉ニ・三・四・五丁目」

そしてその先にあったのが

「曹洞宗 金殿山 永珊寺(えいさんじ)」入口案内板。

「永珊寺」入口。

海老名市下今泉4丁目2−7。

「本堂」と両脇に「仏旗」が。

永珊寺の仏旗は「緑、黄、 赤、白、紫」の五色で古くから日本で使われている色。

扁額「永珊禅寺」。曹洞宗の寺。

「掲示板」。

「慈母観音像」。

お顔をズームして。

赤い大きなよだれ掛けを着けた「六地蔵」。

お地蔵さんは子供を守る神様として信仰される事が多く、自分の子供が元気に育つように

と、よだれかけを奉納するのだと。

よだれかけだけではなく、丸い頭にかぶせる頭巾を奉納されることもある。

このよだれかけや頭巾、なせ赤色なのか?

赤という色は「清く」「正しい」そして「正直な色」と信じられており、魔よけとして赤

ちゃんや地蔵さんに赤いものを着せる風習があるのだと。

還暦でも赤いものを身につけるが、これは干支が一巡りして赤子に還るという意味で、

右手に「交通安全祈願之碑」、中央に台座に「為供養」と刻まれた石仏、

左手には「南無阿弥陀仏」。

墓地。

寺務所。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[海老名市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その50): … 2021.12.02

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その49): … 2021.12.01

-

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その48): … 2021.11.30

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.