PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に訪ねたのが「香山寺」。

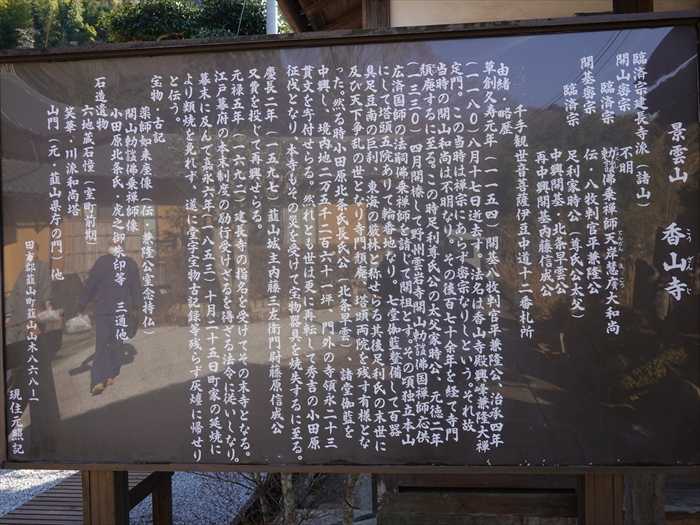

「香山寺」の駐車場横にあった案内板。

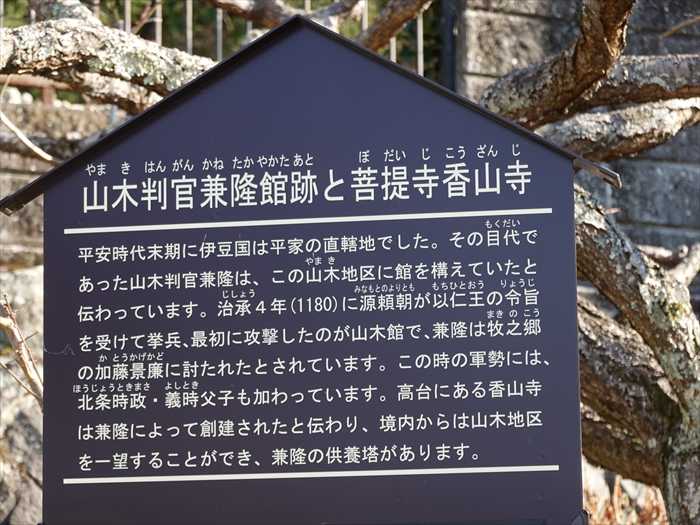

「 山木判官兼隆館跡と菩提寺香山寺

平安時代末期に伊豆国は平家の直轄地でした。その目代であった山木判官兼隆は、

この山木地区に館を構えていたと伝わっています。治承4年( 1180 )に源頼朝が以仁王の令旨

ユニークな形の「香山寺」の山門。

臨済宗の寺らしくないアーチ型の石造り山門は明治初期の韮山県庁に使われていたもの。

変遷の末に香山寺に移設再建されたという。

県知事を務めたが、数年で足柄県に統合され廃止となった。

この門はその時期(慶応四年・1868年 )に移設したと推定されるから、既に154年近くが

経過しているとのこと。

「兼隆菩提所」碑。

「香山寺」。

スロープを上って行った。

梅も僅かに咲き出し始めていた。

こちらが昔からの「山門」であろう。

無縁仏塚。

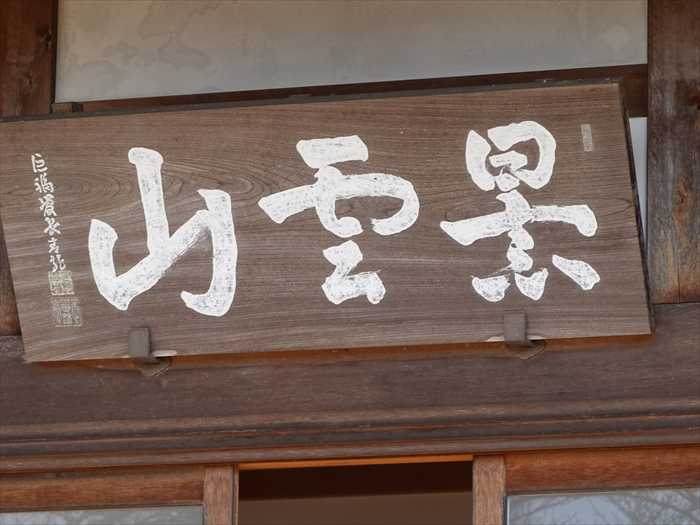

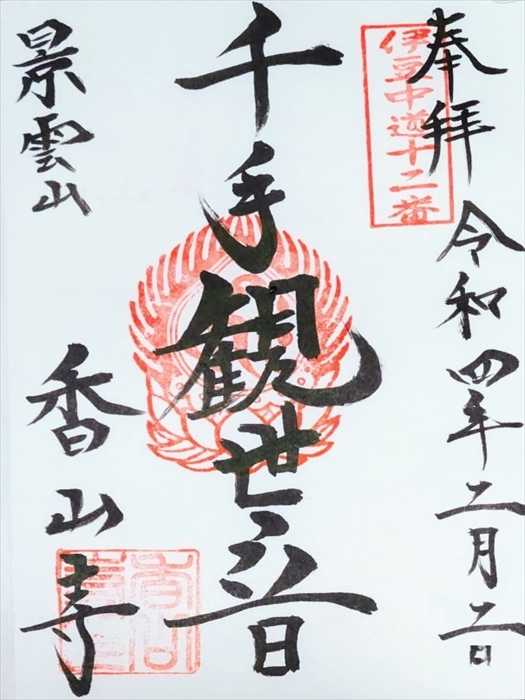

山号は「景雲山」。

「香山寺」。

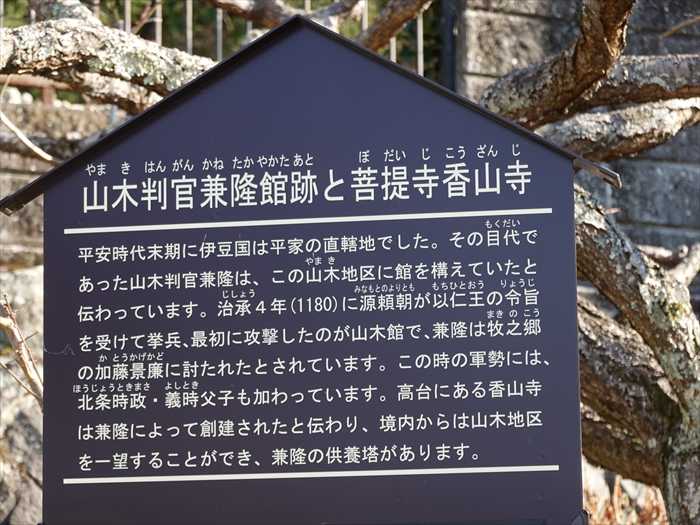

「景雲山 香山寺(こうざんじ)

臨済宗建長寺派(諸山)

「香山寺」の駐車場横にあった案内板。

「 山木判官兼隆館跡と菩提寺香山寺

平安時代末期に伊豆国は平家の直轄地でした。その目代であった山木判官兼隆は、

この山木地区に館を構えていたと伝わっています。治承4年( 1180 )に源頼朝が以仁王の令旨

を受けて挙兵、最初に攻撃したのが山木館で、兼隆は牧之郷の加藤景廉に討たれたと

されています。この時の軍勢には、北条時政・義時父子も加わっています。高台にある香山寺は

兼隆によって創建されたと伝わり、境内からは山木地区を一望することができ、兼隆の供養塔が

あります。 」。

されています。この時の軍勢には、北条時政・義時父子も加わっています。高台にある香山寺は

兼隆によって創建されたと伝わり、境内からは山木地区を一望することができ、兼隆の供養塔が

あります。 」。

ユニークな形の「香山寺」の山門。

臨済宗の寺らしくないアーチ型の石造り山門は明治初期の韮山県庁に使われていたもの。

変遷の末に香山寺に移設再建されたという。

県知事を務めたが、数年で足柄県に統合され廃止となった。

この門はその時期(慶応四年・1868年 )に移設したと推定されるから、既に154年近くが

経過しているとのこと。

「兼隆菩提所」碑。

「香山寺」。

スロープを上って行った。

梅も僅かに咲き出し始めていた。

こちらが昔からの「山門」であろう。

無縁仏塚。

山号は「景雲山」。

「香山寺」。

「景雲山 香山寺(こうざんじ)

臨済宗建長寺派(諸山)

開山密宗 不明

臨済宗 直諡佛乗禅師天岸慧廣大和尚

開基密宗 伝・八牧判官平兼隆公

臨済宗 直諡佛乗禅師天岸慧廣大和尚

開基密宗 伝・八牧判官平兼隆公

臨済尺利家時公(氏公太父)

臨済宗 足利家時公(尊氏公太父)

中興間基・北条早雲公

中興間基・北条早雲公

再中興開基内藤信成公

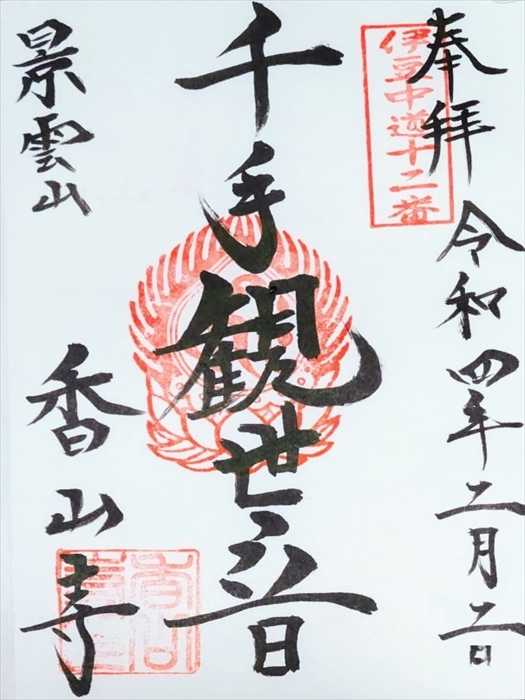

千手観世音菩薩伊豆中道十ニ番札所

由緒・略歴

草創久寿元年(一一五四)開基八牧判官平兼隆公、治承四年(一一八〇)八月十七日逝去す。

法名は香山寺殿興峰兼隆大禪定門。この当時は禅宗にあらず密宗なりしという。それ故

当時の開山和尚は不明なり。その後百七十余年を経て寺門頽廃するに至る。

この時足利尊氏公の太父家時公、元徳二年(一三三〇)四月開榛して野州雲岩寺開山勅諡

佛国禅師応供広済国師の法嗣佛乗禅師を請じて開祖とす。

由緒・略歴

草創久寿元年(一一五四)開基八牧判官平兼隆公、治承四年(一一八〇)八月十七日逝去す。

法名は香山寺殿興峰兼隆大禪定門。この当時は禅宗にあらず密宗なりしという。それ故

当時の開山和尚は不明なり。その後百七十余年を経て寺門頽廃するに至る。

この時足利尊氏公の太父家時公、元徳二年(一三三〇)四月開榛して野州雲岩寺開山勅諡

佛国禅師応供広済国師の法嗣佛乗禅師を請じて開祖とす。

その頃独立本山にして塔頭五院ありて輪番地なり。七堂伽藍整備して百器具足豆南の巨刹、東海の

厳林と称せらる其後足利氏の末世に及び天下争乱の世となり寺門頽廃、塔頭両院を残す有様と

なった。然る時小田原北条氏長氏公(北条早雲)、諸堂伽藍を中興し、境内地ニ万五千ニ百六十一坪

門外の寺領永ニ十三貫文を寄付せらる。然れども世は更に再転して秀吉の小田原征伐となり、

本堂もその災を受けて宝物器具を焼失するに至る。

慶長ニ年(一五九七)韮山城主内藤三左衛門尉藤原信成公又費を投じて再興せらる。

元禄五年(一六九ニ)建長寺の指名を受けてその末寺となる。江戸幕府の本末制度の励行受けざる

を得ざる法令に従いしなり。幕末に及んで嘉永六年(一八五三)十月二十五日町家の延焼により

類焼を免れず、遂に堂宇宝物古記録残らず灰燼に帰せりと云う。

厳林と称せらる其後足利氏の末世に及び天下争乱の世となり寺門頽廃、塔頭両院を残す有様と

なった。然る時小田原北条氏長氏公(北条早雲)、諸堂伽藍を中興し、境内地ニ万五千ニ百六十一坪

門外の寺領永ニ十三貫文を寄付せらる。然れども世は更に再転して秀吉の小田原征伐となり、

本堂もその災を受けて宝物器具を焼失するに至る。

慶長ニ年(一五九七)韮山城主内藤三左衛門尉藤原信成公又費を投じて再興せらる。

元禄五年(一六九ニ)建長寺の指名を受けてその末寺となる。江戸幕府の本末制度の励行受けざる

を得ざる法令に従いしなり。幕末に及んで嘉永六年(一八五三)十月二十五日町家の延焼により

類焼を免れず、遂に堂宇宝物古記録残らず灰燼に帰せりと云う。

宝物・古記

薬師如来座像(伝・兼隆公室念持仏)

開山直諡佛乗禅師像。

小田原北条氏・虎之御朱印等 三通他

薬師如来座像(伝・兼隆公室念持仏)

開山直諡佛乗禅師像。

小田原北条氏・虎之御朱印等 三通他

石造遺物

六地蔵石憧(室町前期)

笑華・川派和尚塔

山門(元・韮山県庁の門)他

「薬師堂」であっただろうか?

扁額は「瑠璃光」。

内陣。

中央に「南無薬師如来」像。

「鎌倉殿の13人」のポスター。

左側には庫裏(旧本堂)があった。

そして右に進み左折するとすぐ先の一角にあったのが「八木兼隆の供養塔」。

800回忌を記念して建てられたものだそうで、それからまた月日が流れ今年で

842回忌ということに。

「山木兼隆供養塔」は五輪塔。

「香山寺興峰兼隆大禅追善菩提供養塔」。山木兼隆の法名は「香山寺殿興峰兼隆大禅定門」と

「本堂」に向かって更に山木兼隆の「供養塔」の横を進んで行った。

「本堂」を正面から。

禅寺(臨済宗)らしい、広くはないが華美な印象を避けた豪壮な雰囲気を持つ。

久寿元年(1154年)、伊豆国目代の山木(平)兼隆によって建立された臨済宗建長寺派の寺院。

御本尊は千手観音菩薩。

静岡県伊豆の国市韮山山木868−1。

扁額は山号の「景雲山」。

「内陣」。

中央に「薬師如来座像」が。

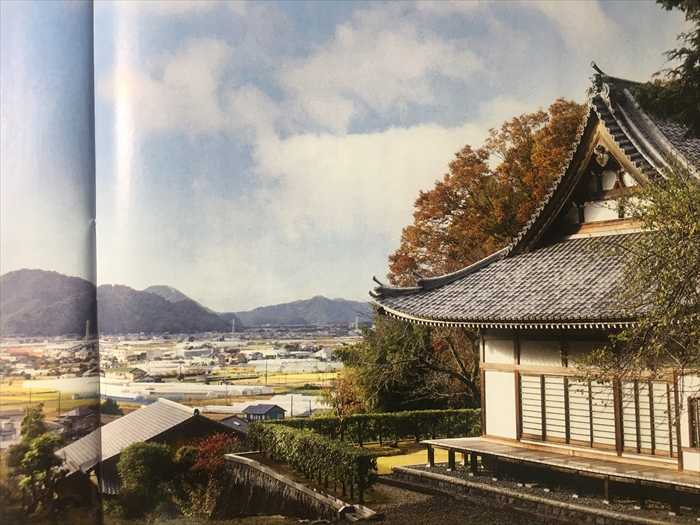

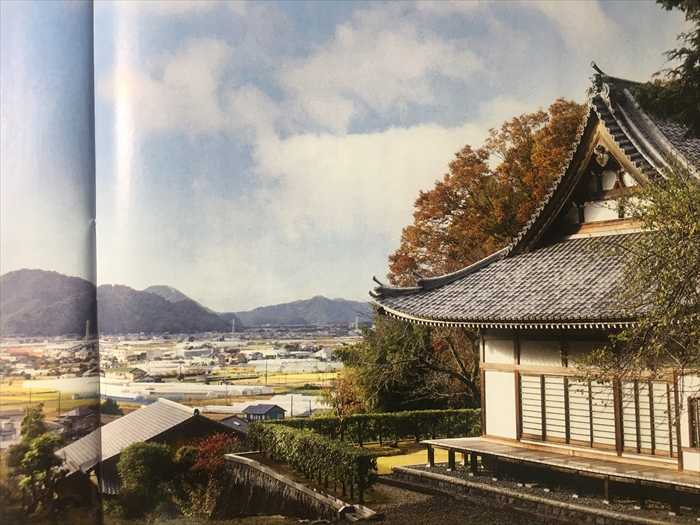

「沼津アルプス」方面の眺望。

一番左の山が「鷲頭山 392m」であろう。

伊豆半島の付け根に位置する、400mにも満たない低山だが、首都圏からのハイカーも多い

人気の山。北にある徳倉山(256m)や西に位置する大平山(356m)などと併せて

「沼津アルプス」の愛称で親しまれ、縦走を楽しむ登山者も少なくなく、首都圏から訪れる

ハイカーも多い。

季節を問わず楽しめ、登山道中は富士山、南アルプス、駿河湾の眺望が楽しめるのだと。

頼朝は、ここ山木館への襲撃を山の麓(写真左手)の屋敷から見守り、火の手を襲撃成功の

証として確認したのだと。

時政・義時父子は見事に初戦を飾り、こうして頼朝とともに平家打倒を目指す戦いは幕を

開けたのだった。

【大人の休日倶楽部 2月号】より

山を背にした静かな場所にあり、古代から中世に変わる治承・寿永の乱における重要な舞台の

一つでから、リアルに歴史を感じながら、参拝することが出来たのであった。

周辺には源頼朝挙兵関連の史跡が点在しており、一日かけてゆっくりまわるのはとても楽しい

のであったが・・・・。

御朱印を頂きました。

この後近くにあった「 山木皇大神宮 」👈リンク は今回は訪ねなかったが、2月18日(木)

2回目の「源頼朝と北条氏ゆかりの伊豆の地を訪ねる」の際に訪ねたのであった。

そして次に訪ねたのが「平兼隆館の跡」。

案内板はこれのみで他には何もなかった。

突き当りになる坂道を上って行った。

「山木判官平兼隆館跡」。

治承4年(1180年)8月17日の夜、源頼朝は挙兵するとその手始めとして

伊豆目代平兼隆(もくだい たいらかねたか)の屋敷を襲ったのであった。

奇しくもその日は三島大社の例祭の日。そのため館の郎党は祭りに出かけて守りが手薄であった。

激戦の末、平兼隆の首を討ち取ったのは加藤影廉。

館に火を付けて、北条屋敷で激戦を待ち焦がれている

源頼朝への知らせとし、これが源氏再興ののろしとなったのであった と。

現在は個人宅となっており、許可なく入れなくなっていた。

敷地内に篤志家が建てた?「兼隆館跡」の石碑があった。

静岡県伊豆の国市山木822-1付近。

これが「兼隆館跡」と刻まれた石碑。

そして2月6日(日)放送ののNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人(5)「兄との約束」」の

テレビ画面より。

「山木判官平兼隆館」の襲撃隊の先導役を務めている北条宗時

そしてその後ろに弟北条義時、父時政。

山木判官平兼隆館へ攻め入る北条勢。

討ち取られる「山木判官平兼隆」。

しかしその後「石橋山の戦い」に敗れて、箱根山中に逃走し「 ししどの窟 」👈リンク

に隠れる頼朝勢。

そして次に向かったのが「江川邸」。

駐車場には「伊豆の国 北条義時 ゆかりの地」とラッピングされたタクシーが駐車中。

伊豆の国市内に宿泊された方は、宿泊施設、指定の観光拠点及び最寄り駅を自由に

移動できるよう、シャトルタクシーが無料で利用できるとのことであった。

ラッピングは全部で3種類。

運行期間 2021年12月1日(水)~2022年2月20日(日)

運行台数 13台/日

「ようこそ、歴史とのかけはし韮山町へ

「江川家菩提寺 江川太郎左衛門・江川家代々の墓碑 本立寺」案内板。

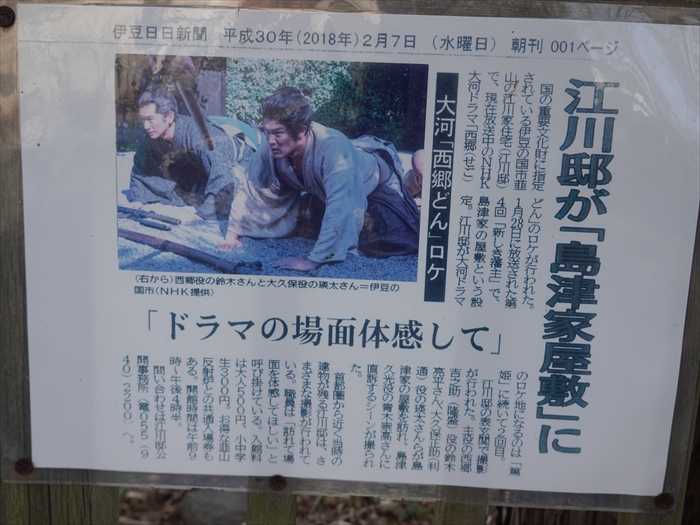

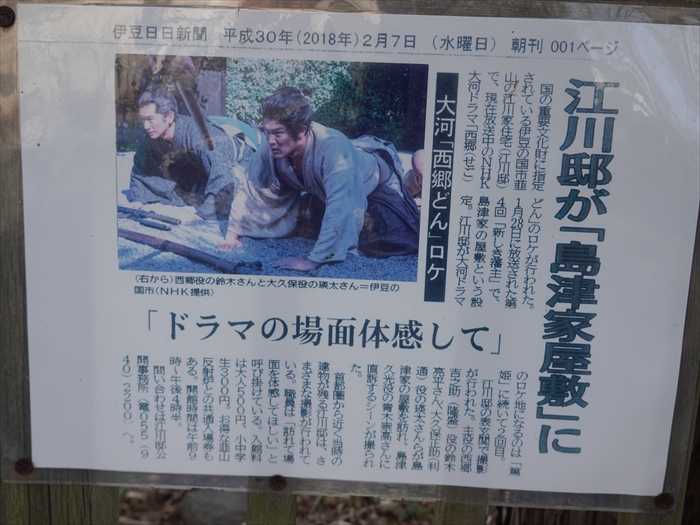

「江川邸が「島津家屋敷」に」と書かれた2018年の新聞記事。

ここ江川邸で大河「西郷どん」のロケが行われたと。

「担庵公思索の道」案内板。

「坦庵公思索の道」という愛称は、平成 26 年度道路愛称選定事業 で、市民から応募のあった

路線、愛称名から決定した。 江川邸から反射炉までを結ぶ古い山沿いの道(根方道)の一部で、

旧 韮山町時代から、「坦庵思索の路」として親しまれていた。伊豆の山の西麓に位置し、

韮山反射炉と江川邸を結ぶ南北の道で、水田、畑などの 農地や集落地及び丘陵の間を通る、

自然豊かな2.7Kmのルートである。江川坦庵公はこの道を通って反射炉まで通った。

江川家の菩提寺である本立寺には坦庵の墓がある。

江川太郎左衛門 享和元年(1801年)~安政2年(1855年)は伊豆国田方郡韮山

(静岡県伊豆の国市韮山町)を本拠とした江戸幕府の世襲代官であった。太郎左衛門とは江川家の

代々の当主の通称である。中でも36代の江川英龍が著名である。

号の坦庵の呼び名で知られている。近代的な沿岸防備の手法に強い関心を抱き、反射炉を築き、

日本に西洋砲術を普及させた。

赤のライン が「坦庵公思索の道」。

そして「江川邸」正面へ。

「重要文化財 江川家住宅

「江川邸」は現在も工事中であった。

【主屋工事実施に伴う限定公開について】

主屋屋根工事実施のため、江川邸(江川家住宅)は臨時休館しておりましたが、

2021年11月7日(日)より開館しております。

まだ工事中ですので、通常とは異なる動線でご案内することが続きます。

また、展示品なども工事の影響を考えてご覧いただけない場合もございます。

なお現在は、通常見学では使用していない正面玄関から主屋にご入場いただいております と。

「 江川邸 」👈リンク の内部見学はこの日はパスして駐車場に向かって引き返したので

あったが・・・・。

「JINの撮影風景」の写真集。

NHK大河ドラマ「篤姫の撮影風景」の写真集。

そして、この日の散策は、ここまでとし、しばしベンチで休憩、その後宿泊予定の

箱根・仙石原にある保養所にと向かったのであった。

この日の夕飯。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

山門(元・韮山県庁の門)他

「薬師堂」であっただろうか?

扁額は「瑠璃光」。

内陣。

中央に「南無薬師如来」像。

「鎌倉殿の13人」のポスター。

左側には庫裏(旧本堂)があった。

そして右に進み左折するとすぐ先の一角にあったのが「八木兼隆の供養塔」。

800回忌を記念して建てられたものだそうで、それからまた月日が流れ今年で

842回忌ということに。

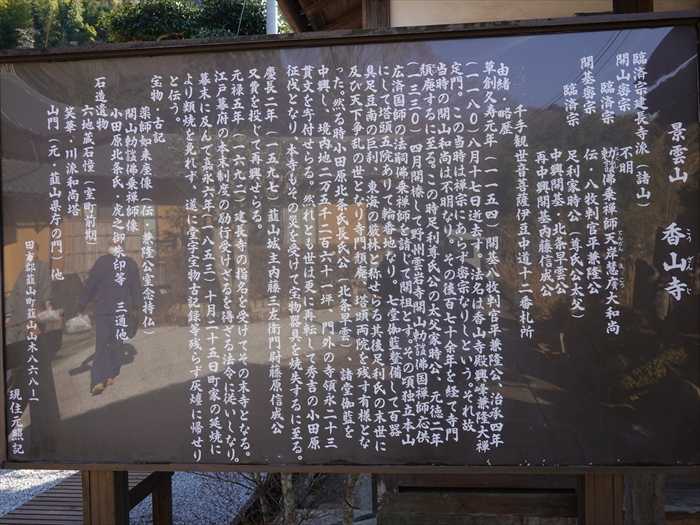

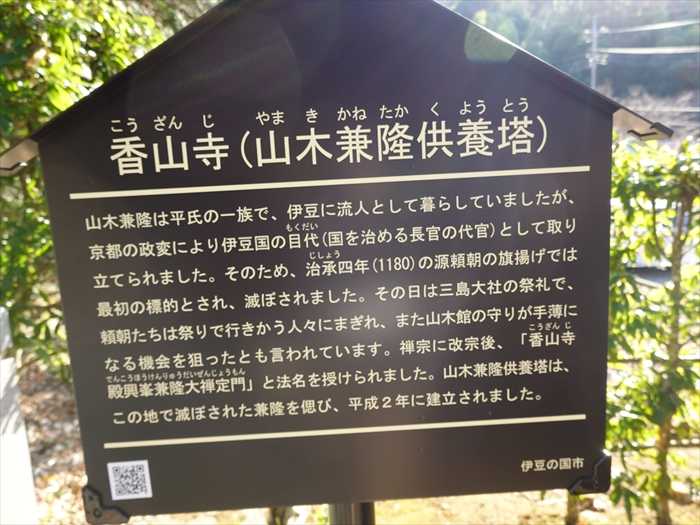

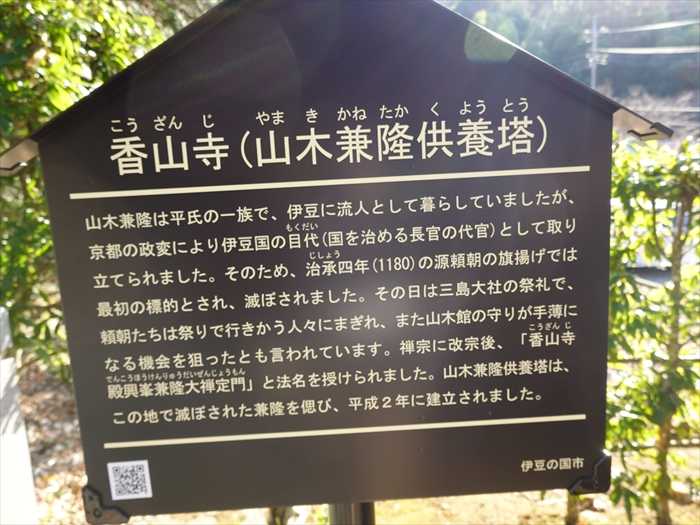

「香山寺(山木兼隆供養塔)

山木兼隆は平氏の一族で、伊豆に流人として暮らしていましたが、京都の政変により伊豆国の目代

(国を治める長官の代官)として取り立てられました。そのため、治承四年(1180)の源頼朝の旗揚げ

では最初の標的とされ、滅ぼされました。その日は三島大社の祭礼で、頼朝たちは祭りで行きかう

人々にまぎれ、また山木館の守りが手薄になる機会を狙ったとも言われています。

禅宗に改宗後、「香山寺殿興峯兼隆大禅定門」と法名を授けられました。山木兼隆供養塔は、

(国を治める長官の代官)として取り立てられました。そのため、治承四年(1180)の源頼朝の旗揚げ

では最初の標的とされ、滅ぼされました。その日は三島大社の祭礼で、頼朝たちは祭りで行きかう

人々にまぎれ、また山木館の守りが手薄になる機会を狙ったとも言われています。

禅宗に改宗後、「香山寺殿興峯兼隆大禅定門」と法名を授けられました。山木兼隆供養塔は、

この地で減ぼされた兼隆を偲び、平成2年に建立されました。」

「山木兼隆供養塔」は五輪塔。

「香山寺興峰兼隆大禅追善菩提供養塔」。山木兼隆の法名は「香山寺殿興峰兼隆大禅定門」と

「本堂」に向かって更に山木兼隆の「供養塔」の横を進んで行った。

「本堂」を正面から。

禅寺(臨済宗)らしい、広くはないが華美な印象を避けた豪壮な雰囲気を持つ。

久寿元年(1154年)、伊豆国目代の山木(平)兼隆によって建立された臨済宗建長寺派の寺院。

御本尊は千手観音菩薩。

静岡県伊豆の国市韮山山木868−1。

扁額は山号の「景雲山」。

「内陣」。

中央に「薬師如来座像」が。

「沼津アルプス」方面の眺望。

一番左の山が「鷲頭山 392m」であろう。

伊豆半島の付け根に位置する、400mにも満たない低山だが、首都圏からのハイカーも多い

人気の山。北にある徳倉山(256m)や西に位置する大平山(356m)などと併せて

「沼津アルプス」の愛称で親しまれ、縦走を楽しむ登山者も少なくなく、首都圏から訪れる

ハイカーも多い。

季節を問わず楽しめ、登山道中は富士山、南アルプス、駿河湾の眺望が楽しめるのだと。

頼朝は、ここ山木館への襲撃を山の麓(写真左手)の屋敷から見守り、火の手を襲撃成功の

証として確認したのだと。

時政・義時父子は見事に初戦を飾り、こうして頼朝とともに平家打倒を目指す戦いは幕を

開けたのだった。

【大人の休日倶楽部 2月号】より

山を背にした静かな場所にあり、古代から中世に変わる治承・寿永の乱における重要な舞台の

一つでから、リアルに歴史を感じながら、参拝することが出来たのであった。

周辺には源頼朝挙兵関連の史跡が点在しており、一日かけてゆっくりまわるのはとても楽しい

のであったが・・・・。

御朱印を頂きました。

この後近くにあった「 山木皇大神宮 」👈リンク は今回は訪ねなかったが、2月18日(木)

2回目の「源頼朝と北条氏ゆかりの伊豆の地を訪ねる」の際に訪ねたのであった。

そして次に訪ねたのが「平兼隆館の跡」。

案内板はこれのみで他には何もなかった。

突き当りになる坂道を上って行った。

「山木判官平兼隆館跡」。

治承4年(1180年)8月17日の夜、源頼朝は挙兵するとその手始めとして

伊豆目代平兼隆(もくだい たいらかねたか)の屋敷を襲ったのであった。

奇しくもその日は三島大社の例祭の日。そのため館の郎党は祭りに出かけて守りが手薄であった。

激戦の末、平兼隆の首を討ち取ったのは加藤影廉。

館に火を付けて、北条屋敷で激戦を待ち焦がれている

源頼朝への知らせとし、これが源氏再興ののろしとなったのであった と。

現在は個人宅となっており、許可なく入れなくなっていた。

敷地内に篤志家が建てた?「兼隆館跡」の石碑があった。

静岡県伊豆の国市山木822-1付近。

これが「兼隆館跡」と刻まれた石碑。

そして2月6日(日)放送ののNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人(5)「兄との約束」」の

テレビ画面より。

「山木判官平兼隆館」の襲撃隊の先導役を務めている北条宗時

そしてその後ろに弟北条義時、父時政。

山木判官平兼隆館へ攻め入る北条勢。

討ち取られる「山木判官平兼隆」。

しかしその後「石橋山の戦い」に敗れて、箱根山中に逃走し「 ししどの窟 」👈リンク

に隠れる頼朝勢。

そして次に向かったのが「江川邸」。

駐車場には「伊豆の国 北条義時 ゆかりの地」とラッピングされたタクシーが駐車中。

伊豆の国市内に宿泊された方は、宿泊施設、指定の観光拠点及び最寄り駅を自由に

移動できるよう、シャトルタクシーが無料で利用できるとのことであった。

ラッピングは全部で3種類。

運行期間 2021年12月1日(水)~2022年2月20日(日)

運行台数 13台/日

「ようこそ、歴史とのかけはし韮山町へ

ここに住む人も、訪れる人も、ともに気持ちよくありたい。

わたしたちの郷土がいつまでもきれいで美しく、誇れますよう

みなさまのちょっとした「ふるさとへのこころづかい」をお願いします。

韮山町の良き想い出は大切に持ち帰り、旅でのごみはマナ-を守ってお捨てくたさい

どなたも気持ちよく過ごせますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。」と。

「江川家菩提寺 江川太郎左衛門・江川家代々の墓碑 本立寺」案内板。

「江川邸が「島津家屋敷」に」と書かれた2018年の新聞記事。

ここ江川邸で大河「西郷どん」のロケが行われたと。

「担庵公思索の道」案内板。

「坦庵公思索の道」という愛称は、平成 26 年度道路愛称選定事業 で、市民から応募のあった

路線、愛称名から決定した。 江川邸から反射炉までを結ぶ古い山沿いの道(根方道)の一部で、

旧 韮山町時代から、「坦庵思索の路」として親しまれていた。伊豆の山の西麓に位置し、

韮山反射炉と江川邸を結ぶ南北の道で、水田、畑などの 農地や集落地及び丘陵の間を通る、

自然豊かな2.7Kmのルートである。江川坦庵公はこの道を通って反射炉まで通った。

江川家の菩提寺である本立寺には坦庵の墓がある。

江川太郎左衛門 享和元年(1801年)~安政2年(1855年)は伊豆国田方郡韮山

(静岡県伊豆の国市韮山町)を本拠とした江戸幕府の世襲代官であった。太郎左衛門とは江川家の

代々の当主の通称である。中でも36代の江川英龍が著名である。

号の坦庵の呼び名で知られている。近代的な沿岸防備の手法に強い関心を抱き、反射炉を築き、

日本に西洋砲術を普及させた。

赤のライン が「坦庵公思索の道」。

そして「江川邸」正面へ。

韮山反射炉を建設した江川太郎左信門英龍(担庵)が暮らした家てあり、韮山代官所として

も使われた。室町時代に建てられたと言われる主屋のほか、書院、仏間、蔵、門、塀、神社などが

国の重要文化財に指定されている。

国の重要文化財に指定されている。

「重要文化財 江川家住宅

江川氏の遠祖宇野氏は大和の国に住む源氏の武士であったが、保元の乱(1156)に参戦して敗れ、

従者13人と共にこの地に逃れて居を定めたと伝えられる。現在の家屋の主屋は室町時代

(1336~1573)頃に建てられた部分と、江戸時代初期頃(1600年前後)に修築された部分とが

含まれている。

従者13人と共にこの地に逃れて居を定めたと伝えられる。現在の家屋の主屋は室町時代

(1336~1573)頃に建てられた部分と、江戸時代初期頃(1600年前後)に修築された部分とが

含まれている。

この主屋は昭和33年(1958)に国の重要文化財の指定を受けた。同35年より文化庁・

静岡県及び韮山町の協力を得て解体修理が行われ、文化14年(1817)に行われた大修理以前の

古い形に復元された。またその際に茅葺きだった主屋の屋根は現状の銅板葺きとなった。

静岡県及び韮山町の協力を得て解体修理が行われ、文化14年(1817)に行われた大修理以前の

古い形に復元された。またその際に茅葺きだった主屋の屋根は現状の銅板葺きとなった。

江川氏は徳川時代初期より幕末に至るまで代々徳川幕府の世襲代官を勤めた。その中で幕末の

江川英龍(担庵)は体制側にありながら革新思想を持ち、農兵の組織、大砲の鋳造、品川台場築造の

計画等を進めたことで知られている。

江川英龍(担庵)は体制側にありながら革新思想を持ち、農兵の組織、大砲の鋳造、品川台場築造の

計画等を進めたことで知られている。

昭和42年(1967)に財団法人江川文庫が設立され、重要文化財および代官所記録の維持管理に

あたっている。

あたっている。

江川家住宅及びその周辺の重要文化財は次のとおりである。

江川家住宅宅地 11837平方米

同 主屋 552平方米

同 付属建屋、書院、仏間、土蔵等」

江川家住宅宅地 11837平方米

同 主屋 552平方米

同 付属建屋、書院、仏間、土蔵等」

「江川邸」は現在も工事中であった。

【主屋工事実施に伴う限定公開について】

主屋屋根工事実施のため、江川邸(江川家住宅)は臨時休館しておりましたが、

2021年11月7日(日)より開館しております。

まだ工事中ですので、通常とは異なる動線でご案内することが続きます。

また、展示品なども工事の影響を考えてご覧いただけない場合もございます。

なお現在は、通常見学では使用していない正面玄関から主屋にご入場いただいております と。

「 江川邸 」👈リンク の内部見学はこの日はパスして駐車場に向かって引き返したので

あったが・・・・。

「JINの撮影風景」の写真集。

NHK大河ドラマ「篤姫の撮影風景」の写真集。

そして、この日の散策は、ここまでとし、しばしベンチで休憩、その後宿泊予定の

箱根・仙石原にある保養所にと向かったのであった。

この日の夕飯。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.