PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

この日は2月3日(木)、保養所の7:30からの朝食。

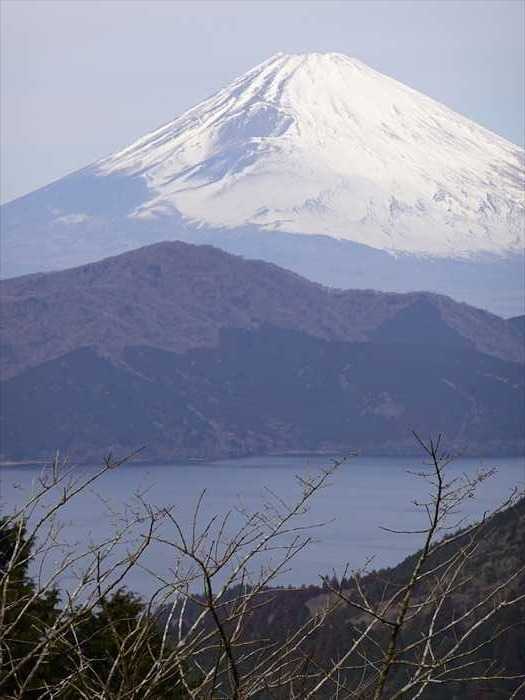

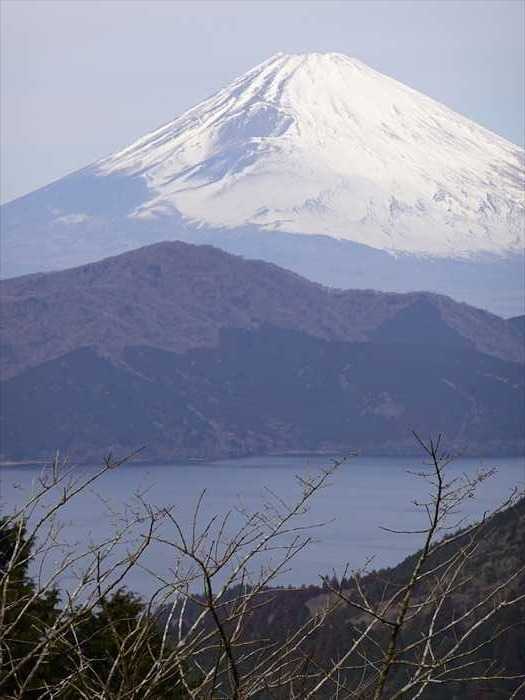

そしてこの日は、富士山の山頂が保養所から美しく見えたので

「大観山(たいかんぜん)展望所」に立ち寄ることにする。

「だいかんざん」と思っていたが。

途中、「仙石原すすき草原」で車を止める。

台ヶ岳の斜面を覆い尽くす様に、数えきれないほどのススキが一面に広がっていた。

「かながわの景勝50選」「かながわの花の名所100選」にも選ばれている名所。

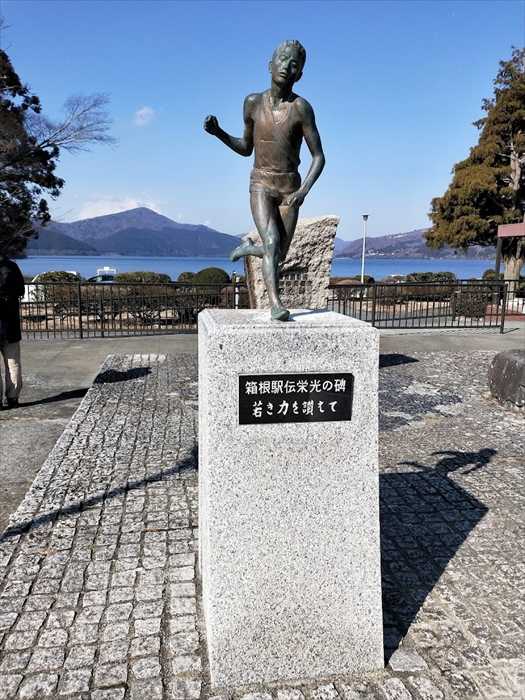

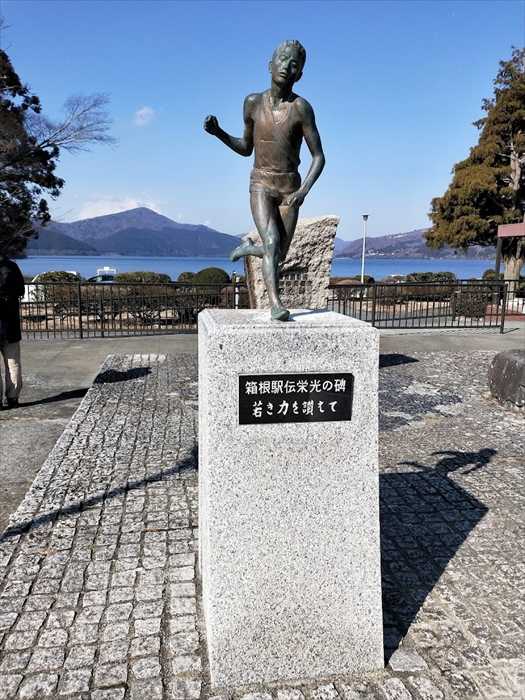

そして「芦ノ湖」湖畔まで下り「東京箱根間往復大学駅伝競走往路ゴール」地点に

立ち寄る。

「箱根駅伝栄光の碑 若き力を讃えて」碑。

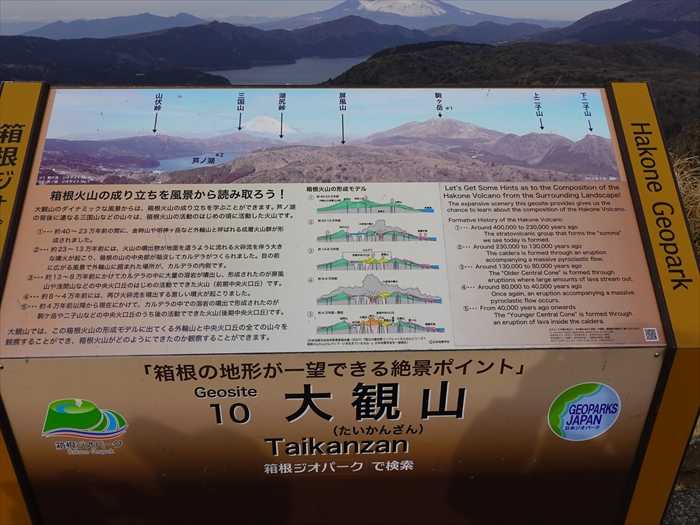

そして県道75号線・椿ラインを上って行き「大観山展望台」に到着。

芦ノ湖と富士山、駒ヶ岳などの中央火口丘、金時山などの外輪山、そして遠くには南アルプス、

三浦半島、房総半島、大島までも眺望でき、まさに360度の絶景を楽しむことが出来るので

あった。ほぼ左右対称の富士山の勇姿に感動したのであった。

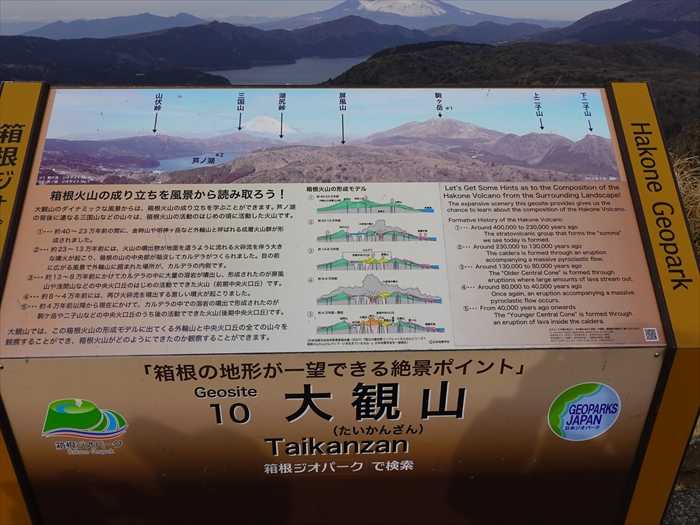

「箱根の地形が一望できる絶景ポイント 大観山

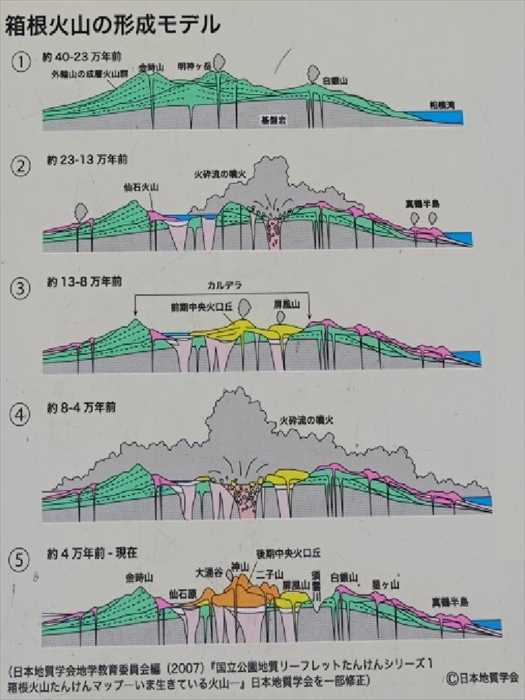

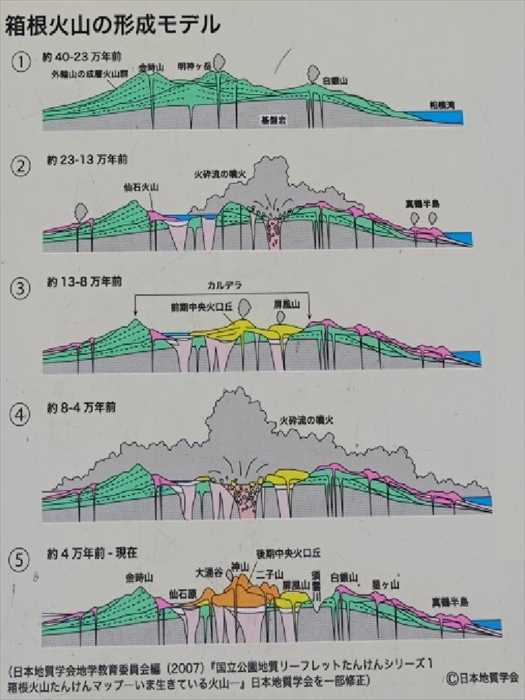

「箱根火山の形成モデル」案内板。

「芦ノ湖」湖面には遊覧船の姿が。乗客も極めて少ないのであろうが。

「駒ケ岳」山頂・標高1,356mの「駒ヶ岳ロープウェイ山頂駅」の姿が確認できた。

そして「大観山展望台」を後にして「椿ライン」を戻る。

途中、ビュースポットで車を止めカメラに。

「椿ライン」から県道20号線熱海箱根峠線を進み「十国峠」を通過。

その昔、十の国(伊豆、相模、駿河、遠江、甲斐、安房、上総、下総、武蔵、信濃と五島

<大島・新島・神津島・三宅島・利島>)が見えたことからその名がついたといわれる十国峠。

日金山の頂上からは、北に富士山、西に駿河湾、東に相模湾の景色が広がっているのだ。

そして往路と同じ県道11号線・あたみ梅ラインにて「熱海梅園」の横を通過し

左手にあったのが「 熱海陸軍病院裏門跡 二・二六事件 河野寿大尉自決の地 」👈リンク案内柱。

静岡県熱海市春日町14付近。

更に進むと左手にあったのが「馬頭観世音」碑。

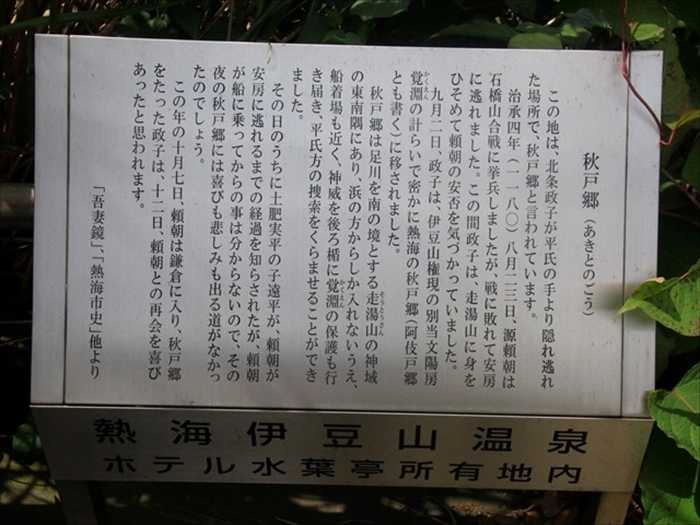

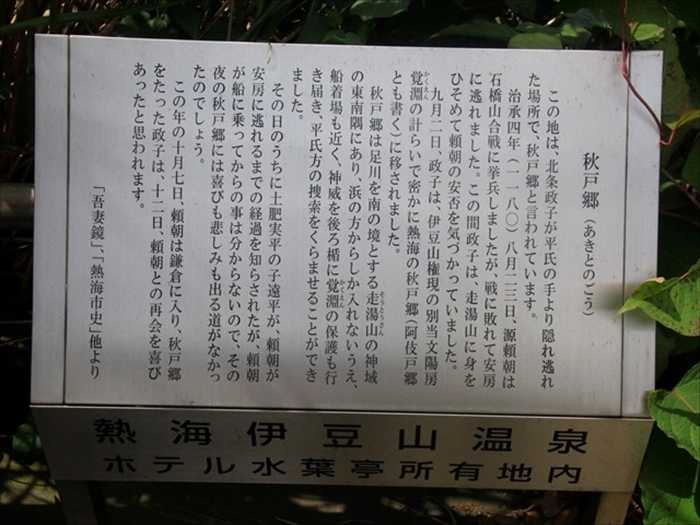

その先直ぐ右手にあったのが「秋戸郷跡」碑。

静岡県熱海市伊豆山189。

「北条政子・源頼朝ゆかりの地」碑。

源氏再興を目指して挙兵した源頼朝、石橋山の戦いで敗れ、海を渡って今の千葉県に逃亡した。

その時北条政子は伊豆山神社に逃げていたが、平家方の追っ手を避けて逃げ込んだのがここ

「秋戸郷」 。

「この地は、北条政子が平氏の手より隠れ逃れた場所で、秋戸郷と言われています。

治承4年(1180)8月23日、源頼朝は石橋山合戦に挙兵しましたが、戦に敗れて安房に

逃れました。この間政子は、走湯山に身をひそめて頼朝の安否を気づかっていました。

9月2日、政子は、伊豆山権現の別当文陽房覚淵:かくえん:の計らいで密かに熱海の秋戸郷

(阿伎戸郷とも書く)に移されました。

秋戸郷は足川を南の境とする走湯山(そうとうさん)の神域東南隅にあり、浜の方からしか

入れないうえ、船着場も近く、神威を後ろ楯に覚淵の保護も行き届き、平氏方の捜査をくらませる

ことが出来ました。

その日のうちに土肥実平の子・遠平が、頼朝が安房に逃れるまでの経過を知らされたが、頼朝が

船に乗ってからの事は分からないので、その夜の秋戸郷には喜びも悲しみも出る道がなかった

のでしょう。この年の10月7日頼朝は鎌倉に入り、秋戸郷をたった政子は、12日、頼朝との再会を

喜びあったと思われます。」

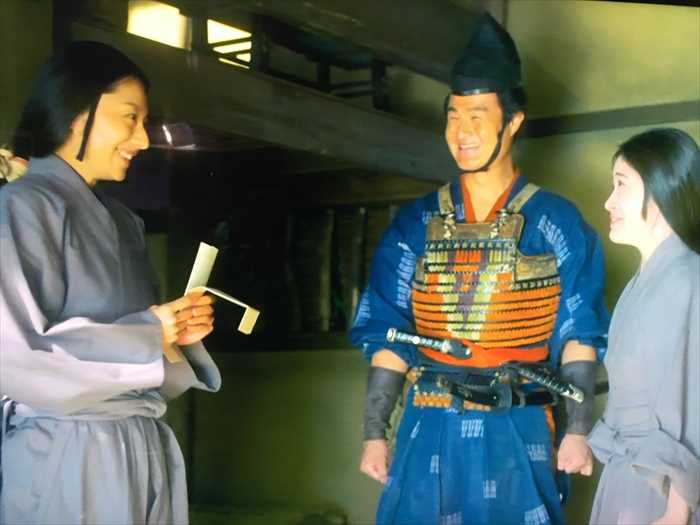

伊豆山権現の別当文陽房覚淵(かくえん)の計らいで密かに熱海の秋戸郷

に移された北条政子姉妹の姿。

真鶴駅前を通過。

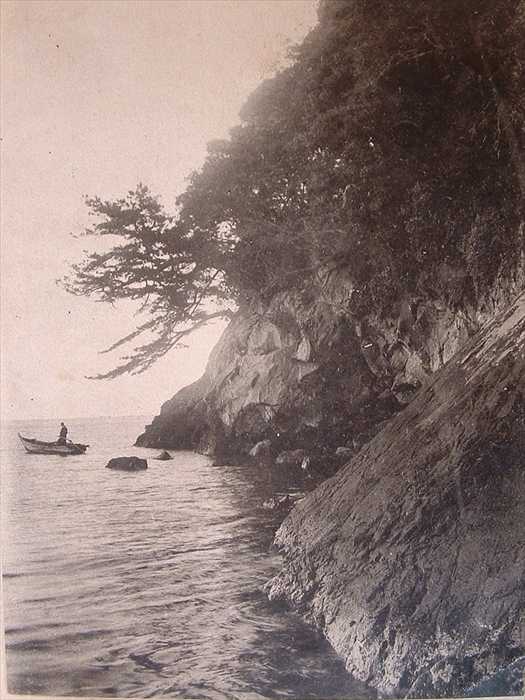

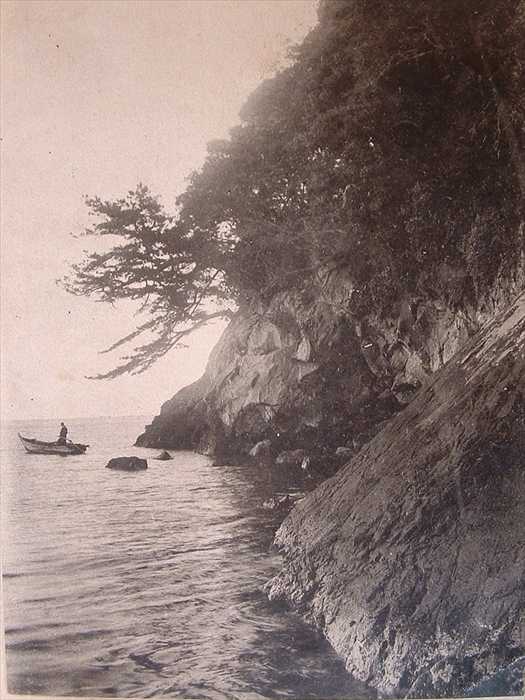

そして信号を右折して「真鶴半島」に入り、海に向かって進み「しとどの窟(いわや)」に到着。

「しとどの窟」案内板。

しとどの窟

波の浸食によってできたこの海食洞はしとどの窟と呼ばれています。

「鵐窟(しとどのいわや)

源頼朝が、治承4年8月(1180年)石橋山の戦いに敗れたとき、この地にあった岩屋に一時かくれて

難をのがれました。その時、大庭景親の追手があやしんで中をのぞくと「シトド(ほおじろ)」と

いわれる鳥が急にが飛び出たので人影はないものと立ち去った。ということから鵐窟といわれ、

かつては高さ2メートル深さ10メートル以上の大きさがありました。

江戸時代に陰山道人による頼朝画像と銘文のある石碑が残っています。」

右手の格子扉のある場所が「 鵐窟(しとどのいわや) 」。

近づいて。

「鵐」とはホオジロの仲間をひっくるめた総称の古語らしい。頼朝を探していた追手が

この窟に近づいたとき「しとど」が飛び立ったたために、人が隠れていないと判断して去った

ことに因んでいる。

この「しとどの窟」、石橋山合戦で敗れた源頼朝が隠れていたところなのだが、実は湯河原町と

ここ真鶴町に2つあり、どちらが本当に頼朝が隠れていたところかははっきりしない。

現在では、途中から移ったのではないかとされているようだ。

源頼朝の線刻画と業績を刻んだ石碑。

「鵐窟(しとどの窟)」の内部を格子の隙間から。

内部には石仏の姿も。

かつては約130mほど、長い洞穴だったそうだが、落盤などもあり、今では数mほどしかないと。

(しとどの窟)。

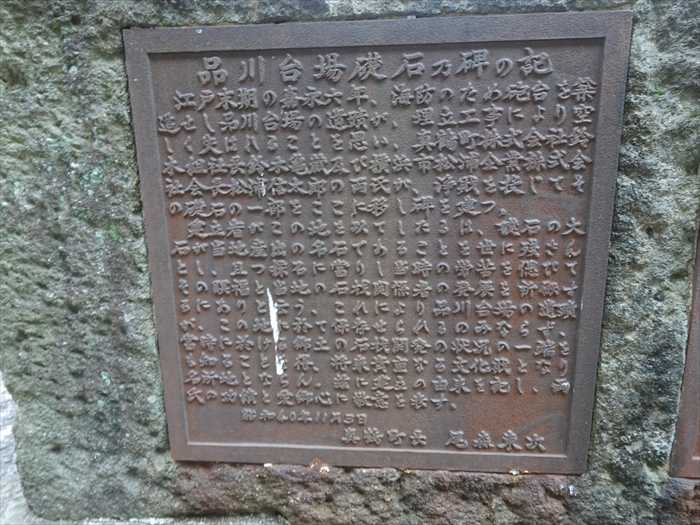

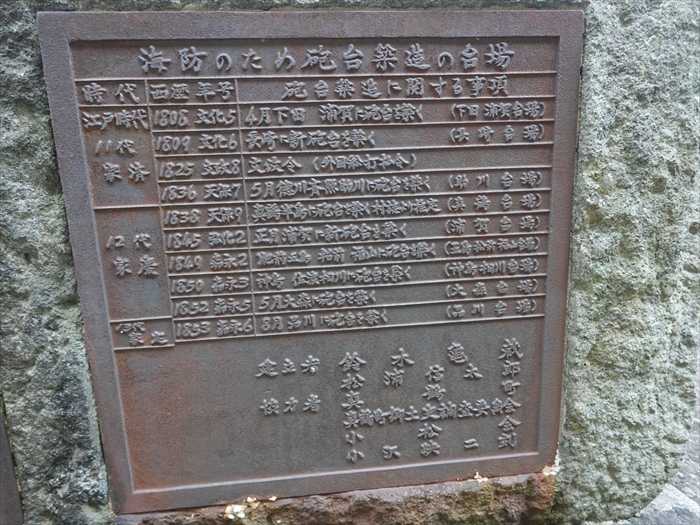

こちらは「品川 台場礎石之碑」。

1853年(嘉永6年)、江戸の海防のために築かれた品川砲台がその役目を終えたときに、

砲台の礎石の一部が払い下げられ、この地に移された。幅3mほどの大きな石。

江戸時代末期に築かれた品川台場(砲台)にも真鶴産の石が使われた。

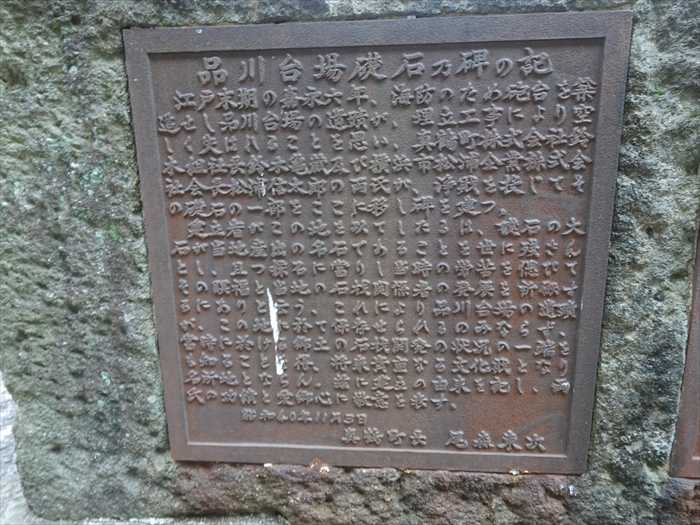

「品川台場礎石之碑の記」。

「品川台場礎石之碑の記

江戸末期の嘉永六年、海防のため砲台を築造せし品川台場の遺蹟が、埋立工事により空しく

失われることを思い、真鶴町株式会社鈴木組社長鈴木亀蔵及び横浜市松浦企業株式会社会長

松浦信太郎の両氏が、浄財を投じてその礎石の一部をここに移し碑を建つ。

創立者がこの地を以てしたるは、礎石の大石が当地算出の名石であることを世に残さんとし、且つ

採石に當りし当時の労苦を偲びてその冥福と当地の石材関係者の発展を祈願するにありと云う。

これにより品川台場の遺蹟が、この地に於て保存せられるのもならず、當時に於ける郷土の石材

開発の状況の一端をも知ることを得、将来貴重なる文化財となり名所地とならん。茲に建立の由来

を記し、両氏の功績と愛郷心に敬意を表す。」

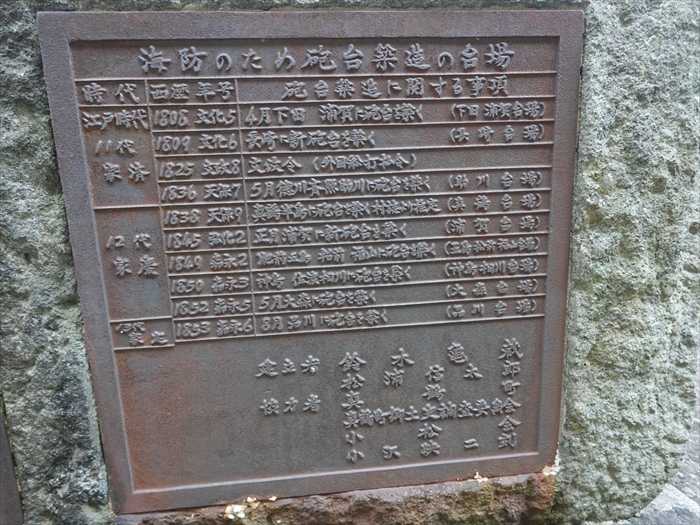

「海防のため砲台築造の台場」。

その先には朱の太鼓橋と祠があった。

「志とゝはし」と書かれた銘板が。

「観音堂」であろうか。

内陣の仏像。

ズームして。

前立観音とその背後にはご本尊の聖観世音。

そして目の前にあったのが「真鶴漁港」。

波静かな「真鶴港」。

対岸の、海に面した真鶴町の街並。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

そしてこの日は、富士山の山頂が保養所から美しく見えたので

「大観山(たいかんぜん)展望所」に立ち寄ることにする。

「だいかんざん」と思っていたが。

途中、「仙石原すすき草原」で車を止める。

台ヶ岳の斜面を覆い尽くす様に、数えきれないほどのススキが一面に広がっていた。

「かながわの景勝50選」「かながわの花の名所100選」にも選ばれている名所。

そして「芦ノ湖」湖畔まで下り「東京箱根間往復大学駅伝競走往路ゴール」地点に

立ち寄る。

「箱根駅伝栄光の碑 若き力を讃えて」碑。

そして県道75号線・椿ラインを上って行き「大観山展望台」に到着。

芦ノ湖と富士山、駒ヶ岳などの中央火口丘、金時山などの外輪山、そして遠くには南アルプス、

三浦半島、房総半島、大島までも眺望でき、まさに360度の絶景を楽しむことが出来るので

あった。ほぼ左右対称の富士山の勇姿に感動したのであった。

「箱根の地形が一望できる絶景ポイント 大観山

箱根火山の成り立ちを風景から読み取ろう!

大観山のダイナミックな風景からは、箱根火山の成り立ちを学ぶことができます。芦ノ湖の

背後に連なる三国山などの山々は、箱根火山の活動のはじめの頃に活動した火山です。

背後に連なる三国山などの山々は、箱根火山の活動のはじめの頃に活動した火山です。

①・・・約40 ~ 23万年前の間に、金時山や明神ヶ岳など外輪山と呼ばれる成層火山群が

形成されました。

形成されました。

②・・・約23 ~ 13万年前には、火山の噴出物が地面を這うように流れる火砕流を伴う大きな

噴火が起こり、箱根の山の中央部が陥没してカルデラがつくられました。目の前に広がる

風景で外輪山に囲まれた場所が、カルデラの内側です。

③・・・約13 ~ 8万年前にかけてカルデラの中に大量の溶岩が噴出し、形成されたのが屏風山や

浅間山などの中央火口丘のはじめの活動でできた火山(前期中央火口丘)です。

噴火が起こり、箱根の山の中央部が陥没してカルデラがつくられました。目の前に広がる

風景で外輪山に囲まれた場所が、カルデラの内側です。

③・・・約13 ~ 8万年前にかけてカルデラの中に大量の溶岩が噴出し、形成されたのが屏風山や

浅間山などの中央火口丘のはじめの活動でできた火山(前期中央火口丘)です。

④・・・約8 ~ 4万年前には、再び火砕流を噴出する激しい噴火が起こりました。

⑤・・・約4万年前以降から現在にかけて、カルデラの中での溶岩の噴出で形成されたのが

駒ヶ岳やニ子山などの中央火口丘のうち後の活動でできた火山(後期中央火口丘)です。

大観山では、この箱根火山の形成モデルに出てくる外輪山と中央火口丘の全ての山々を観察する

ことができ、箱根火山がどのようにできたのか観察することができます。」

ことができ、箱根火山がどのようにできたのか観察することができます。」

「箱根火山の形成モデル」案内板。

「芦ノ湖」湖面には遊覧船の姿が。乗客も極めて少ないのであろうが。

「駒ケ岳」山頂・標高1,356mの「駒ヶ岳ロープウェイ山頂駅」の姿が確認できた。

そして「大観山展望台」を後にして「椿ライン」を戻る。

途中、ビュースポットで車を止めカメラに。

「椿ライン」から県道20号線熱海箱根峠線を進み「十国峠」を通過。

その昔、十の国(伊豆、相模、駿河、遠江、甲斐、安房、上総、下総、武蔵、信濃と五島

<大島・新島・神津島・三宅島・利島>)が見えたことからその名がついたといわれる十国峠。

日金山の頂上からは、北に富士山、西に駿河湾、東に相模湾の景色が広がっているのだ。

そして往路と同じ県道11号線・あたみ梅ラインにて「熱海梅園」の横を通過し

左手にあったのが「 熱海陸軍病院裏門跡 二・二六事件 河野寿大尉自決の地 」👈リンク案内柱。

静岡県熱海市春日町14付近。

更に進むと左手にあったのが「馬頭観世音」碑。

その先直ぐ右手にあったのが「秋戸郷跡」碑。

静岡県熱海市伊豆山189。

「北条政子・源頼朝ゆかりの地」碑。

源氏再興を目指して挙兵した源頼朝、石橋山の戦いで敗れ、海を渡って今の千葉県に逃亡した。

その時北条政子は伊豆山神社に逃げていたが、平家方の追っ手を避けて逃げ込んだのがここ

「秋戸郷」 。

「この地は、北条政子が平氏の手より隠れ逃れた場所で、秋戸郷と言われています。

治承4年(1180)8月23日、源頼朝は石橋山合戦に挙兵しましたが、戦に敗れて安房に

逃れました。この間政子は、走湯山に身をひそめて頼朝の安否を気づかっていました。

9月2日、政子は、伊豆山権現の別当文陽房覚淵:かくえん:の計らいで密かに熱海の秋戸郷

(阿伎戸郷とも書く)に移されました。

秋戸郷は足川を南の境とする走湯山(そうとうさん)の神域東南隅にあり、浜の方からしか

入れないうえ、船着場も近く、神威を後ろ楯に覚淵の保護も行き届き、平氏方の捜査をくらませる

ことが出来ました。

その日のうちに土肥実平の子・遠平が、頼朝が安房に逃れるまでの経過を知らされたが、頼朝が

船に乗ってからの事は分からないので、その夜の秋戸郷には喜びも悲しみも出る道がなかった

のでしょう。この年の10月7日頼朝は鎌倉に入り、秋戸郷をたった政子は、12日、頼朝との再会を

喜びあったと思われます。」

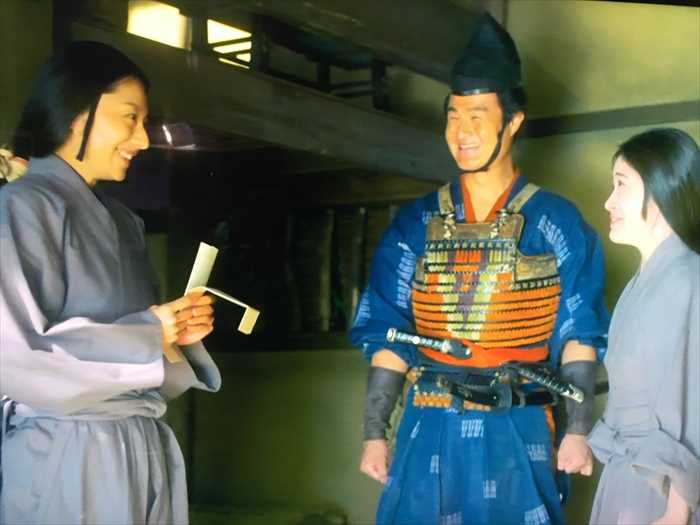

伊豆山権現の別当文陽房覚淵(かくえん)の計らいで密かに熱海の秋戸郷

に移された北条政子姉妹の姿。

真鶴駅前を通過。

そして信号を右折して「真鶴半島」に入り、海に向かって進み「しとどの窟(いわや)」に到着。

「しとどの窟」案内板。

しとどの窟

波の浸食によってできたこの海食洞はしとどの窟と呼ばれています。

1180年(治承4年)、石橋山の合戦で平家に敗れた源頼朝は箱根山中や湯河原のしとどの窟などを

経て、最後はここ真鶴のしとどの窟に身を隠しました。

経て、最後はここ真鶴のしとどの窟に身を隠しました。

追っ手をやり過ごした頼朝は、7人の家臣と共に真鶴の海岸から安房の国へ脱出したと伝えられて

います。

います。

また、頼朝が窟に逃げ込んだ際に、追っ手が窟を覗くと「シトト」と言われる鳥(ホオジロの一種)

が急に飛び出してきたので、人影がないものとして追っ手が立ち去ったことからこの名前が付いた

と言われています。

が急に飛び出してきたので、人影がないものとして追っ手が立ち去ったことからこの名前が付いた

と言われています。

■しとどの窟の変化

頼朝の時代には130mの奥行きがあったと言われる窟も徐々に波

に削られ、幕末には幅3m、奥行き11 mほどの大きさとなっていました。当時の窟は海に面して

いましたが、大正関東地震による土地の隆起で現在の高さとなります。

いましたが、大正関東地震による土地の隆起で現在の高さとなります。

さらに第ニ次世界大戦時、真鶴岬溶岩(安山岩質)から成るこの場所は、三浦半島に海軍飛行場を

作るため、資材として多くの石が切り出され、今の規模となりました。

作るため、資材として多くの石が切り出され、今の規模となりました。

■ 真鶴の三名字の由来

真鶴に古くからある名字として「青木」「五味(ごみ)」「御守(おんもり)」の3つがあります。

頼朝がしとどの窟に身を隠した際に手助けをした功として、手助けの内容にちなんだ姓を

与えたという言い伝えがあります。木の枝で入り口を隠した者には「青木」、食料の手配をした

者には五つの味わいを意味する「五味」、追っ手から頼朝を守るための見張り役をした者に

「御守」の三名字です。」

頼朝がしとどの窟に身を隠した際に手助けをした功として、手助けの内容にちなんだ姓を

与えたという言い伝えがあります。木の枝で入り口を隠した者には「青木」、食料の手配をした

者には五つの味わいを意味する「五味」、追っ手から頼朝を守るための見張り役をした者に

「御守」の三名字です。」

「鵐窟(しとどのいわや)

源頼朝が、治承4年8月(1180年)石橋山の戦いに敗れたとき、この地にあった岩屋に一時かくれて

難をのがれました。その時、大庭景親の追手があやしんで中をのぞくと「シトド(ほおじろ)」と

いわれる鳥が急にが飛び出たので人影はないものと立ち去った。ということから鵐窟といわれ、

かつては高さ2メートル深さ10メートル以上の大きさがありました。

江戸時代に陰山道人による頼朝画像と銘文のある石碑が残っています。」

右手の格子扉のある場所が「 鵐窟(しとどのいわや) 」。

近づいて。

「鵐」とはホオジロの仲間をひっくるめた総称の古語らしい。頼朝を探していた追手が

この窟に近づいたとき「しとど」が飛び立ったたために、人が隠れていないと判断して去った

ことに因んでいる。

この「しとどの窟」、石橋山合戦で敗れた源頼朝が隠れていたところなのだが、実は湯河原町と

ここ真鶴町に2つあり、どちらが本当に頼朝が隠れていたところかははっきりしない。

現在では、途中から移ったのではないかとされているようだ。

源頼朝の線刻画と業績を刻んだ石碑。

「鵐窟(しとどの窟)」の内部を格子の隙間から。

内部には石仏の姿も。

かつては約130mほど、長い洞穴だったそうだが、落盤などもあり、今では数mほどしかないと。

(しとどの窟)。

こちらは「品川 台場礎石之碑」。

1853年(嘉永6年)、江戸の海防のために築かれた品川砲台がその役目を終えたときに、

砲台の礎石の一部が払い下げられ、この地に移された。幅3mほどの大きな石。

江戸時代末期に築かれた品川台場(砲台)にも真鶴産の石が使われた。

「品川台場礎石之碑の記」。

「品川台場礎石之碑の記

江戸末期の嘉永六年、海防のため砲台を築造せし品川台場の遺蹟が、埋立工事により空しく

失われることを思い、真鶴町株式会社鈴木組社長鈴木亀蔵及び横浜市松浦企業株式会社会長

松浦信太郎の両氏が、浄財を投じてその礎石の一部をここに移し碑を建つ。

創立者がこの地を以てしたるは、礎石の大石が当地算出の名石であることを世に残さんとし、且つ

採石に當りし当時の労苦を偲びてその冥福と当地の石材関係者の発展を祈願するにありと云う。

これにより品川台場の遺蹟が、この地に於て保存せられるのもならず、當時に於ける郷土の石材

開発の状況の一端をも知ることを得、将来貴重なる文化財となり名所地とならん。茲に建立の由来

を記し、両氏の功績と愛郷心に敬意を表す。」

「海防のため砲台築造の台場」。

その先には朱の太鼓橋と祠があった。

「志とゝはし」と書かれた銘板が。

「観音堂」であろうか。

内陣の仏像。

ズームして。

前立観音とその背後にはご本尊の聖観世音。

そして目の前にあったのが「真鶴漁港」。

波静かな「真鶴港」。

対岸の、海に面した真鶴町の街並。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.