PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に訪ねたのが、県道739号線・真鶴半島公園線沿いにあった

「貴船神社(きぶねじんじゃ)」。

神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1117。

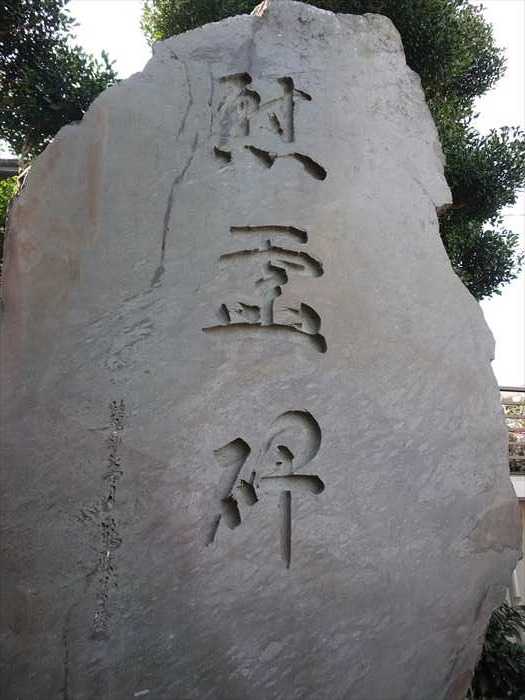

「貴船神社」碑。

古くは 貴宮(きのみや)大明神ととなえていましたが、明治維新の際 貴船神社と改めました。

寛平元年(889年)の創建といわれ 大国主神 事代主神 少彦名神がまつられております。

毎年7月の27・28の両日におこなわれる貴船祭は、日本三大船祭の一つとして有名で、同時に

奉納される鹿島踊りとともに、神奈川県の無形文化財(昭和33年)無形民俗文化財(昭和51年)

に指定されております。」

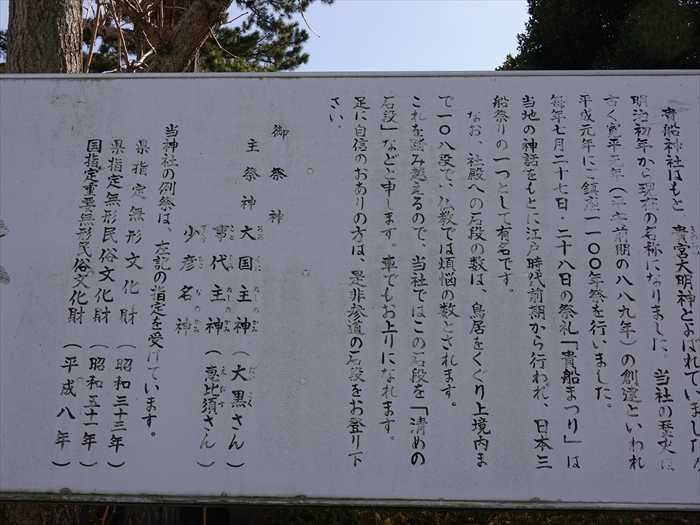

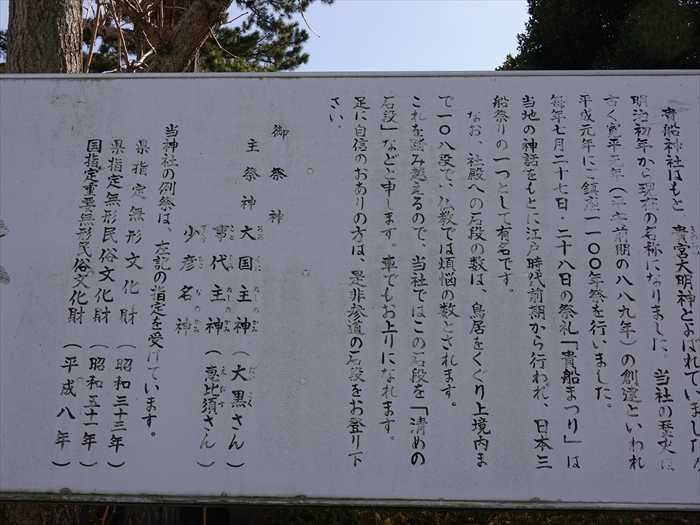

「貴船神社はもと、貴宮大明神とよばれていましたが明治初年から現在の名称になりました。

当社の歴史は古く寛平元年(平安前期の889年)の創建といわれ、平成元年に御鎮座1100年祭を

行いました。

毎年7月27日、28日の祭礼『貴船まつり』は当地の神話をもとに江戸時代前期から行われ、

日本三船祭りの一つとして有名です。

なお、社殿の石段の数は、鳥居をくぐり上境内まで108段で、仏教では煩悩の数とされます。

これを踏み越えるので、当社ではこの石段を「清めの石段」などと申します。

足に自信のおありの方は、是非参道の石段をお登り下さい。

御祭神

主祭神 大国主神(大黒さん)

事代主神(恵比寿さん)

少彦名神

県指定無形文化財(昭和三十三年)

県指定無形民俗文化財(昭和五十一年)

国指定重要無形民俗文化財(平成八年)

「境内案内図」。

石鳥居。

関東大震災(大正12年(1923年))の3年後の大正15年(1926年)に石鳥居が建立されている

ことが解ったのであった。

社号標石「貴船神社」。

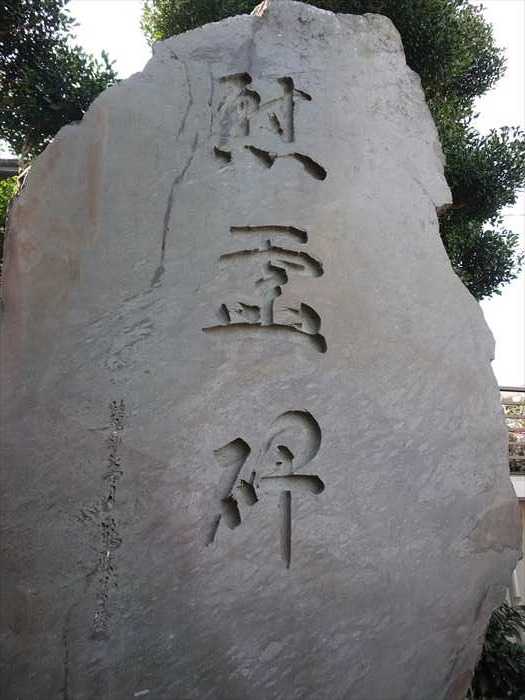

「烈霊碑」。

近づいて。

「忠魂碑」。

石段を上って行った。

右手に「震災復舊記念」碑。

「小早船彫刻修復 櫂伝馬船新造記念碑」。

「日本三大船祭りにも数えられる「貴船祭り」に使用してきた、小早船、櫂伝馬船は

昭和二十八年に建造され、以来四十余年の風雪に耐えた小早船の彫刻等も(江戸天期作)

永い歳月のあいだ彩色、修理もせぬまま打過ぎ損傷も激しく、平成五年日光市小西美術工芸社に

依頼し、県、町の補助金と奉賛会基金により無事完了し、六年七月華麗なる状に復元した。

一方、櫂伝馬船は当時船材を町より払下げられ、建造費は西櫂伝馬船を船主組合・海運関係者等で

賄われたが、東櫂伝馬船は昔よりの「しきたり」により棟梁故平井幸作氏の寄付により建造された。

また、櫂伝馬船も毎年修理を重ねつつ使用してきたが、最早や限界に達したので、平成七年徳島市

(株)浜本造船所に建造を委託した。今回の新造に際し町(株)鈴木組、奉賛会及び花漕花山車関係者の

御協力により無事完成され、九年度例大祭に勇姿を真鶴港に浮かべることができた。

なお、この貴船祭りは平成八年十二月二十日、国指定無形民族文化財に指定されたので、茲に過ぎ

来し事跡を録して記念とする。」

「小早船」。

海上渡御の際、舳には、陣笠、袴姿に脇差をさし、監視の役割をする「舳乗り」が乗船し、

艫には船頭と櫂使い、水夫を乗せ、運行に万全を期します。

東西2隻の櫂伝馬に曳航され、神輿船、東西囃子船を従える勇壮華麗な「小早船」の姿は、

時代絵巻を思わせるもので、多くの観客が魅了される と。

【https://kibunematsuri.jp/kobayabune.html】より

「櫂伝馬船」。

【https://4travel.jp/travelogue/11168127】より

「手水舎」。御神紋の「三つ巴」紋が手水鉢に。

「 源頼朝の腰掛石

源頼朝一行が休息された岩石を「鵐窟」付近より移設したものと伝えられており、現場では

水平だったものを垂直に立て、「腰掛石」として設置してある と。

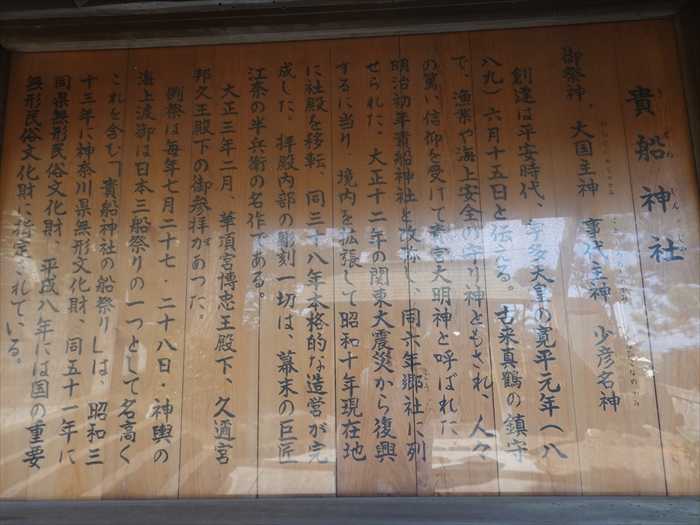

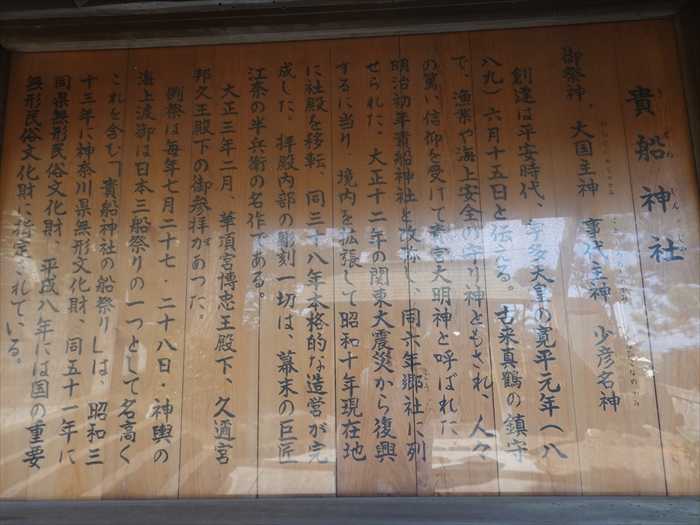

「貴船神社」案内板。

「貴船神社

御祭神 大国主神 事代主神 少彦名神

創建は平安時代、宇多天皇の寛平元年(八八九)六月十五日と伝える。古来真鶴の鎮守で、

漁業や海上安全の守り神ともされ、人々の篤い信仰を受けて貴宮大明神と呼ばれた。

明治初年貴船神社と改称し、同六年郷社に列せられた。大正十二年の関東大震災から復興するに

当り、境内を拡張して昭和十年現在地に社殿を移転、同三十八年本格的な造営が完成した。

拝殿内部の彫刻一切は、幕末の巨匠江奈の半兵衛の名作である。

大正三年二月、華頂宮博忠王殿下、久邇宮邦久王殿下の御参拝があった。

例祭は毎年七月二十七・二十八日・神輿の海上渡御は日本三船祭りの一つとして名高くこれを

含む「貴船神社の船祭り」は昭和三十三年に神奈川県無形文化財、同五十一年に同県無形民俗

文化財、平成八年には国の重要無形民俗文化財に指定されている。」

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

更に石段を上って行った。

左手にあったのが「龍神社」。

海神をお祀りする社。漁民の多い真鶴町においては、航海の安全と大漁を祈念する参拝者に

よって篤く信仰されていると。

正面から。

見事な彫刻。

反対側には、「貴船稲荷社(きぶねいなりしゃ)」があった。

朱の鳥居の扁額は「正一位稲荷大神」と。

朱の鳥居を潜って。

「貴船稲荷社

「恵比寿大黒社」(右)と「淡島明神社」(左)。

「恵比寿大黒社」

恵比寿様と大黒様のお姿が。

恵比寿が大漁追福の漁業の神、大黒様は五穀豊穣の農業の神である。

「淡島明神社」。

「 恵比寿大黒社

「猿田彦神」碑。

出雲大社守、天鈿女命(あまのうずめのみこと)等の文字が刻まれていた。

2基の寄進碑。

「貴船神社御道営寄附芳名」碑。

こちらにも多くの寄進碑が並ぶ。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「貴船神社(きぶねじんじゃ)」。

神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1117。

「貴船神社」碑。

古くは 貴宮(きのみや)大明神ととなえていましたが、明治維新の際 貴船神社と改めました。

寛平元年(889年)の創建といわれ 大国主神 事代主神 少彦名神がまつられております。

毎年7月の27・28の両日におこなわれる貴船祭は、日本三大船祭の一つとして有名で、同時に

奉納される鹿島踊りとともに、神奈川県の無形文化財(昭和33年)無形民俗文化財(昭和51年)

に指定されております。」

「貴船神社はもと、貴宮大明神とよばれていましたが明治初年から現在の名称になりました。

当社の歴史は古く寛平元年(平安前期の889年)の創建といわれ、平成元年に御鎮座1100年祭を

行いました。

毎年7月27日、28日の祭礼『貴船まつり』は当地の神話をもとに江戸時代前期から行われ、

日本三船祭りの一つとして有名です。

なお、社殿の石段の数は、鳥居をくぐり上境内まで108段で、仏教では煩悩の数とされます。

これを踏み越えるので、当社ではこの石段を「清めの石段」などと申します。

足に自信のおありの方は、是非参道の石段をお登り下さい。

御祭神

主祭神 大国主神(大黒さん)

事代主神(恵比寿さん)

少彦名神

県指定無形文化財(昭和三十三年)

県指定無形民俗文化財(昭和五十一年)

国指定重要無形民俗文化財(平成八年)

「境内案内図」。

石鳥居。

関東大震災(大正12年(1923年))の3年後の大正15年(1926年)に石鳥居が建立されている

ことが解ったのであった。

社号標石「貴船神社」。

「烈霊碑」。

近づいて。

「忠魂碑」。

石段を上って行った。

右手に「震災復舊記念」碑。

「小早船彫刻修復 櫂伝馬船新造記念碑」。

「日本三大船祭りにも数えられる「貴船祭り」に使用してきた、小早船、櫂伝馬船は

昭和二十八年に建造され、以来四十余年の風雪に耐えた小早船の彫刻等も(江戸天期作)

永い歳月のあいだ彩色、修理もせぬまま打過ぎ損傷も激しく、平成五年日光市小西美術工芸社に

依頼し、県、町の補助金と奉賛会基金により無事完了し、六年七月華麗なる状に復元した。

一方、櫂伝馬船は当時船材を町より払下げられ、建造費は西櫂伝馬船を船主組合・海運関係者等で

賄われたが、東櫂伝馬船は昔よりの「しきたり」により棟梁故平井幸作氏の寄付により建造された。

また、櫂伝馬船も毎年修理を重ねつつ使用してきたが、最早や限界に達したので、平成七年徳島市

(株)浜本造船所に建造を委託した。今回の新造に際し町(株)鈴木組、奉賛会及び花漕花山車関係者の

御協力により無事完成され、九年度例大祭に勇姿を真鶴港に浮かべることができた。

なお、この貴船祭りは平成八年十二月二十日、国指定無形民族文化財に指定されたので、茲に過ぎ

来し事跡を録して記念とする。」

「小早船」。

海上渡御の際、舳には、陣笠、袴姿に脇差をさし、監視の役割をする「舳乗り」が乗船し、

艫には船頭と櫂使い、水夫を乗せ、運行に万全を期します。

東西2隻の櫂伝馬に曳航され、神輿船、東西囃子船を従える勇壮華麗な「小早船」の姿は、

時代絵巻を思わせるもので、多くの観客が魅了される と。

【https://kibunematsuri.jp/kobayabune.html】より

「櫂伝馬船」。

【https://4travel.jp/travelogue/11168127】より

「手水舎」。御神紋の「三つ巴」紋が手水鉢に。

「 源頼朝の腰掛石

源頼朝一行が休息された岩石を「鵐窟」付近より移設したものと伝えられており、現場では

水平だったものを垂直に立て、「腰掛石」として設置してある と。

「貴船神社」案内板。

「貴船神社

御祭神 大国主神 事代主神 少彦名神

創建は平安時代、宇多天皇の寛平元年(八八九)六月十五日と伝える。古来真鶴の鎮守で、

漁業や海上安全の守り神ともされ、人々の篤い信仰を受けて貴宮大明神と呼ばれた。

明治初年貴船神社と改称し、同六年郷社に列せられた。大正十二年の関東大震災から復興するに

当り、境内を拡張して昭和十年現在地に社殿を移転、同三十八年本格的な造営が完成した。

拝殿内部の彫刻一切は、幕末の巨匠江奈の半兵衛の名作である。

大正三年二月、華頂宮博忠王殿下、久邇宮邦久王殿下の御参拝があった。

例祭は毎年七月二十七・二十八日・神輿の海上渡御は日本三船祭りの一つとして名高くこれを

含む「貴船神社の船祭り」は昭和三十三年に神奈川県無形文化財、同五十一年に同県無形民俗

文化財、平成八年には国の重要無形民俗文化財に指定されている。」

狛犬(阿形像)。

狛犬(吽形像)。

更に石段を上って行った。

左手にあったのが「龍神社」。

海神をお祀りする社。漁民の多い真鶴町においては、航海の安全と大漁を祈念する参拝者に

よって篤く信仰されていると。

正面から。

見事な彫刻。

反対側には、「貴船稲荷社(きぶねいなりしゃ)」があった。

朱の鳥居の扁額は「正一位稲荷大神」と。

朱の鳥居を潜って。

「貴船稲荷社

御祭神 宇迦之御魂神(うかのみたま)

例祭日 二月初午

御神徳 五穀豊穣 商売繁盛

福徳円満 家運隆昌

当社に古く祀られていた稲荷社に、真鶴町の各家庭で祀られていた稲荷を合祀した社。

近年、京都伏見稲荷大社より御分霊を勧請した。稲荷は食物・稲作・農耕の神として

広く信仰され、狐の姿をした神、あるいは狐が大神の使者とみなされることも多い。」

「恵比寿大黒社」(右)と「淡島明神社」(左)。

「恵比寿大黒社」

恵比寿様と大黒様のお姿が。

恵比寿が大漁追福の漁業の神、大黒様は五穀豊穣の農業の神である。

「淡島明神社」。

「 恵比寿大黒社

御祭神 事代主神(恵比寿さん)

大国主神(大黒さん)

御神徳 海上安全 大漁祈願

開運招福 商売繁盛

貴船神社の御祭神で、恵比寿・大黒は古来、福の神とされる。

七福神は様々な神仏が宝船に乗り、合祀されるものであるが、地域や時代により交代が

なされたのに対し、恵比寿と大黒は移るこなく、七福神の中心として崇敬された。

当社は商売、業にわる人達の信仰が篤い。

なされたのに対し、恵比寿と大黒は移るこなく、七福神の中心として崇敬された。

当社は商売、業にわる人達の信仰が篤い。

淡島(あわじま)明神社

御神徳 安産 子授け ご婦人の病気の守護

和歌山県に鎮座する加太(かだ)神社は、淡島神社と呼ばれ、各地の淡島社はこの神社より

御分霊を勧請したものと伝えられる。櫛や簪の奉納、またニ月八日の折針を供えた針供養、

三月三日の娘雛などの人形供養をすることも、この信仰の特色である。」

和歌山県に鎮座する加太(かだ)神社は、淡島神社と呼ばれ、各地の淡島社はこの神社より

御分霊を勧請したものと伝えられる。櫛や簪の奉納、またニ月八日の折針を供えた針供養、

三月三日の娘雛などの人形供養をすることも、この信仰の特色である。」

「猿田彦神」碑。

出雲大社守、天鈿女命(あまのうずめのみこと)等の文字が刻まれていた。

2基の寄進碑。

「貴船神社御道営寄附芳名」碑。

こちらにも多くの寄進碑が並ぶ。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.