PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「願成就院」の後方にある神社・「守山八幡宮」を次に訪ねた。

静岡県伊豆の国市寺家1204-1。

「守山八幡宮」碑。

「史跡 源頼朝挙兵之碑

源頼朝 治承四年(一一 八〇)八月十五日守山八幡宮に平家追討を祈願して 挙兵

夜陰 源氏重恩の軍兵数十騎、山木判官平兼隆を襲い討つ、其の間、頼朝 、遥かに山木館の

火煙を望み、悲願の達成を悦ぶ、蓋し鎌倉幕府草創の礎はここに於て成ると、故に記して

建碑の所以とする 」

これは「舞殿」であろうか。

扁額「八幡宮」。

そして「舞殿」の裏に長い石段が続いていた。

長い急な石段を息を切らしながら頑張って上って行った。

そして何とか「拝殿」に到着した。

「拝殿」の扁額は「八幡宮」。

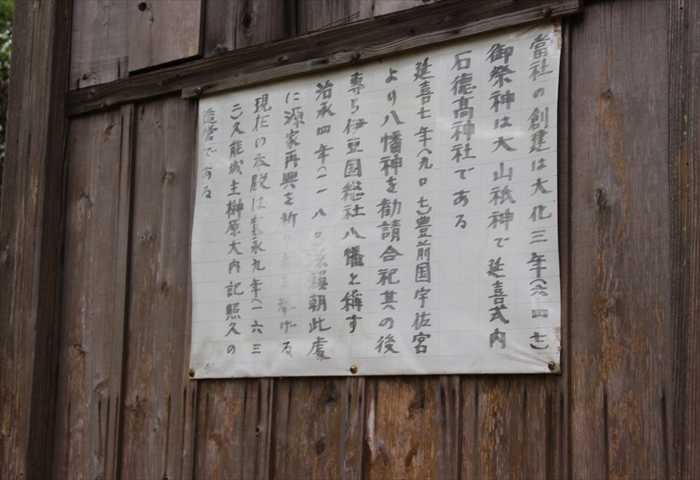

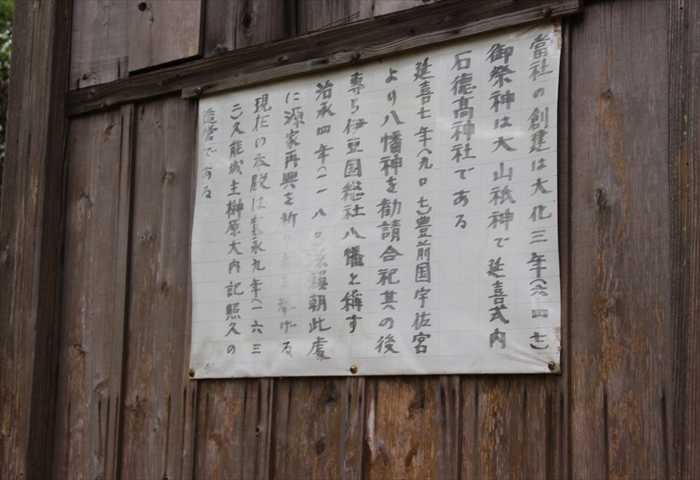

「當社の創建は大化三年(六四七年)

御祭神は大山祇神で延喜式内石徳高神社である

延喜七年(九◯七年)豊前国宇佐宮より八幡神を勧請合祀其の後専ら伊豆国総社八幡と称す。

治承四年(一一八〇年)源頼朝此處に源家再興を祈り兵を挙げる。

現在の本殿は寛永九年(一六三二年)久能城主榊原大内記照久の造営である」

内陣。

「拝殿」前から石段を見下ろす。

崖下に鎮座する「本殿」を見る。

切通しの如き山道を進む。

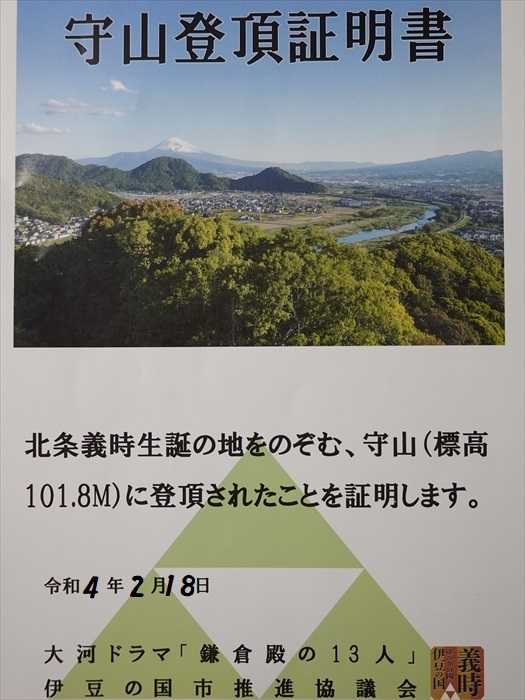

そして10分弱ほど上って「東屋」のある「守山山頂展望台」に到着。

「守山山頂展望台」からの富士山の勇姿。

手前には標高は191mの「日守山」の姿が。

北東にある伊豆の国市四日町方向を望む。

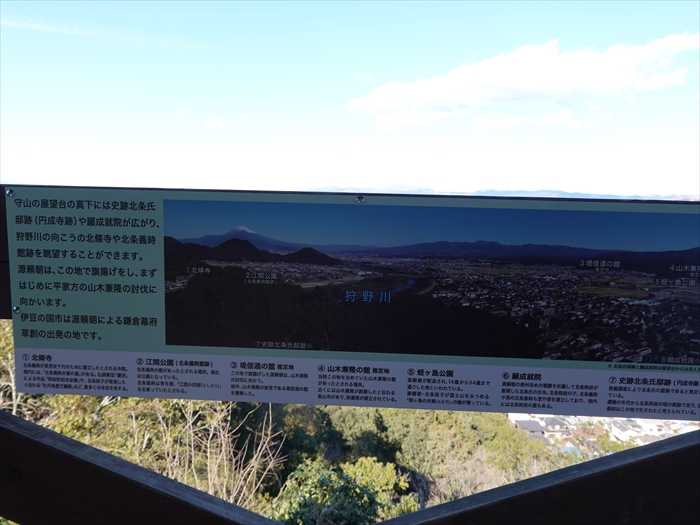

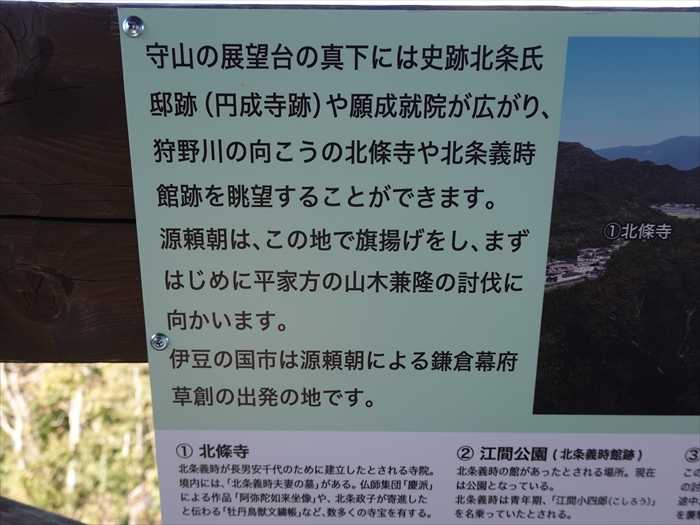

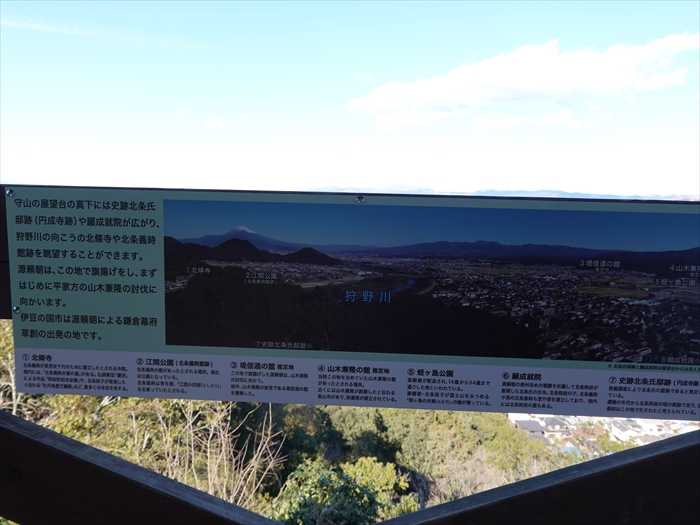

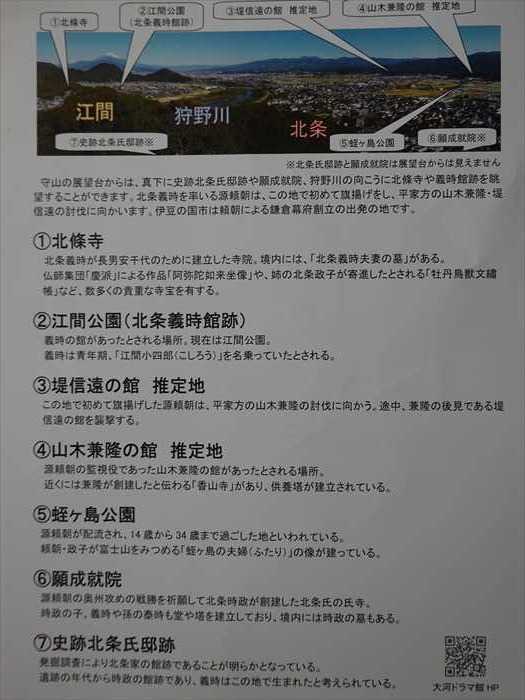

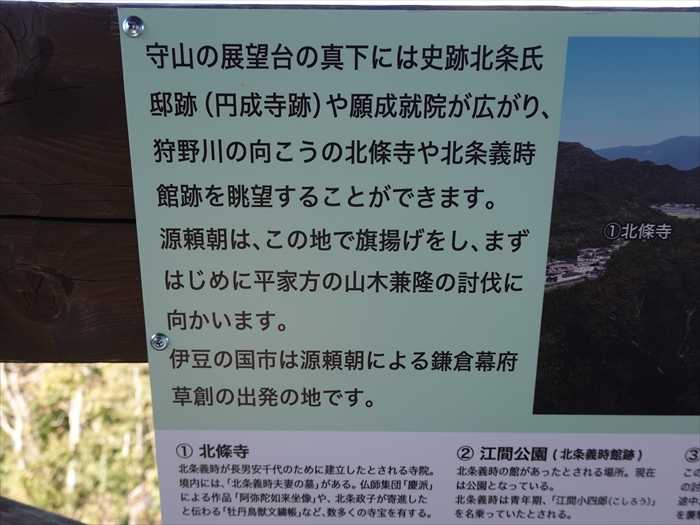

守山の展望台の真下には史跡北条氏邸跡(円成寺跡)や願成就院が広がり、狩野川の向こうの

北條寺や北条義時館跡を眺望することができます。

源頼朝は、この地で旗揚げをし、まずはじめに平家方の山木兼隆の討伐に向かいます。

伊豆の国市は源頼朝による鎌倉幕府草創の出発の地です。」

最後に紹介する「守山登頂証明書」の裏にも同様な説明がありました。

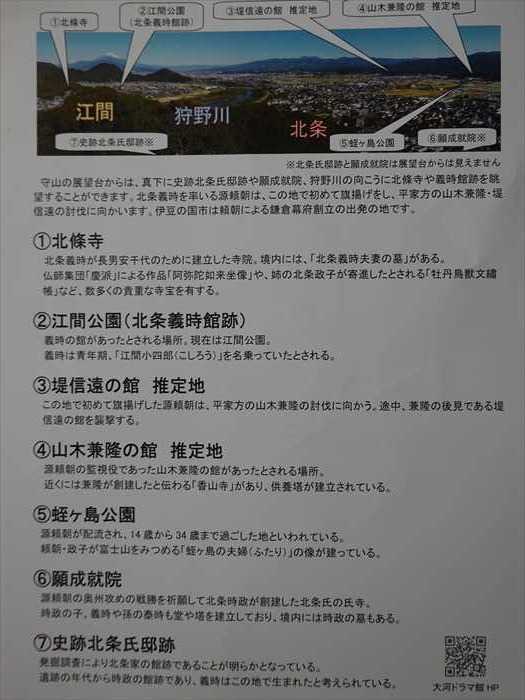

①北條寺

北条義時が長男安千代のために建立したとされる寺院。

境内には、「北条義時夫妻の墓」がある。仏師集団「慶派」による作品「阿弥陀如来坐像」や、

姉の北条政子が寄進したと伝わる「牡丹鳥獣文繍帳」など、数多くの貴重な寺宝を有する。

②江間公園(北条義時館跡)

義時の館があったとされる場所。現在は江間公園。

義時は青年期、「江間小四郎(こしろう)」を名乗っていたとされる。

③堤信遠の館 推定地

この地で旗揚げした源頼朝は、山木兼隆の討伐に向かう。

途中、兼隆の後見である堤信遠の館を襲撃する。

④山木兼隆の館 推定地

源頼朝の監視役であった山木兼隆の館があったとされる場所。

近くには山木兼隆が創建したと伝わる「香山寺」があり、供養塔が建立されている。

⑤蛭ヶ島公園

源頼朝が配流され、14歳から34歳まで過ごした地といわれている。

頼朝・政子が富士山をみつめる「蛭ヶ島の夫婦(ふたり)」の像が建っている。

⑥願成就院

源頼朝の奥州攻めの戦勝を祈願して北条時政が創建した北条氏の氏寺。

時政の子、義時や孫の北条泰時も堂や塔を建立しており、境内には時政の墓もある。

⑦史跡北条氏邸跡(円成寺)

発掘調査により北条氏の館跡であることが明らかとなっている。

遺跡の年代から北時政の館跡であり、義時はこの地で生まれたと考えられている。

「守山の展望台の真下には史跡北条氏邸跡(円成寺跡)や願成就院が広がり、狩野川の向こうの

北條寺や北条義時館跡を眺望することができます。

源頼朝は、この地で旗揚げをし、まずはじめに平家方の山木兼隆の討伐に向かいます。

伊豆の国市は源頼朝による鎌倉幕府草創の出発の地です。」

手前に「狩野川」が。山の手前が伊豆の国市北江間地区。

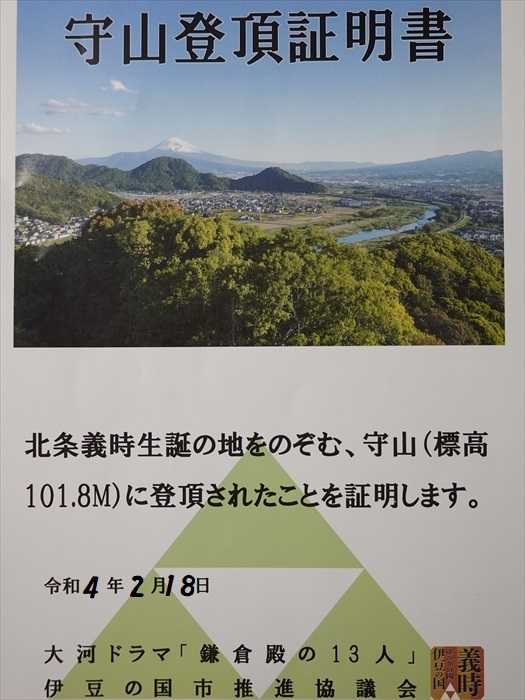

「守山登頂証明書」を頂きました。

そして「守山」を下り、「願成就院跡」に駐めてある車まで戻り、次に訪ねたのが

「信光寺」。

右手に「曹洞宗 熊野山 信光寺」碑。

静岡県伊豆の国市寺家90。

白塀に囲まれた「信光寺」。

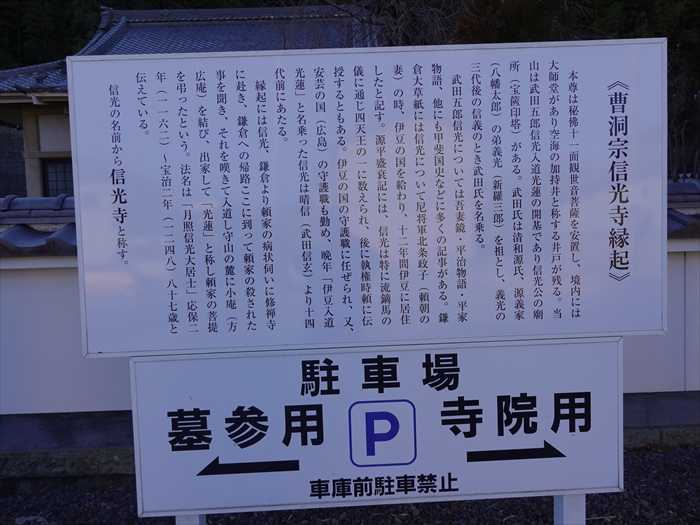

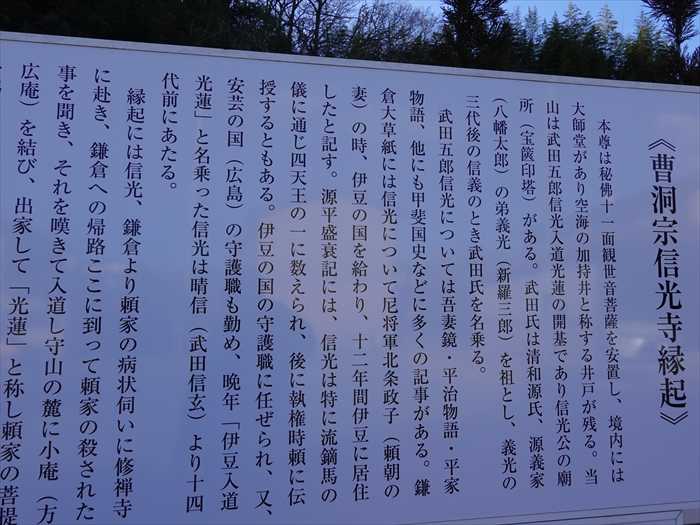

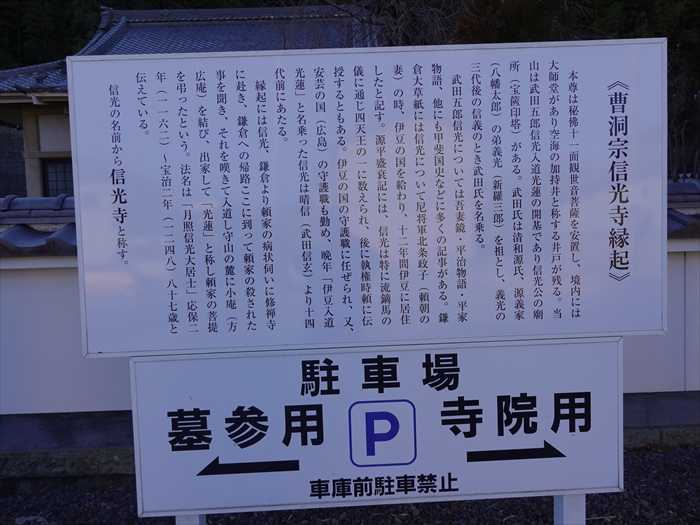

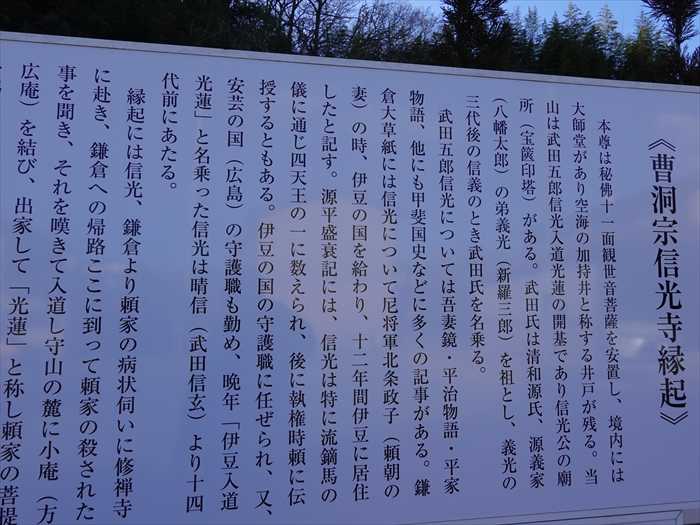

「曹洞宗信光寺縁起」

「本尊は秘佛十一面観世音菩薩を安置し、境内には大師堂があり空海の加持井と称する

井戸が残る。

当山は武田五郎信光入道光蓮の開基であり信光公の廟所(宝篋印塔)がある。武田氏は清和源氏、

源義家(八幡太郎)の弟義光(新羅三郎)を祖とし、義光の三代後の信義のとき武田氏を名乗る。武田五郎信光については吾妻鏡・平治物語・平家物語、他にも甲斐国史などに多くの記事がある。

鎌倉大草紙には信光について尼将軍北条政子(頼朝の妻)の時、伊豆の国を給わり、十二年間

伊豆に居住したと記す。源平盛袞記には、信光は特に流鏑馬の儀に通じ四天王の一に数えられ、

後に執権時頼に伝授するともある。伊豆の国の守護職に任せられ、又、安芸の国(広島)の守護職も

勤め、晩年「伊豆入道光蓮」と名乗った信光は晴信(武田信玄)より十四代前にあたる。

縁起には 信光、鎌倉より頼家の病状伺いに修禅寺に赴き、鎌倉への帰路ここに到って頼家の

殺された事を聞き、それを嘆きて入道し守山の麓に小庵(方広庵)を結び、出家して「光蓮」と

称し頼家の菩提を弔ったという。 法名は「月照信光大居士」応保二年(一一六二)~宝治ニ年

(一二四八)八十七歳と伝えている。」

信光は修禅寺に幽閉されていた頼家の監視役 だったのだ と。

「法華塔」碑。

「本堂」。

境内の出土物などから、鎌倉時代には願成就院の寺域に含まれていたと推定されているのだと。

本尊は十一面観音菩薩(秘仏)。

内陣。

「本堂」内の天女(右)。

「本堂」内の蓮の花を持つ天女(左)。

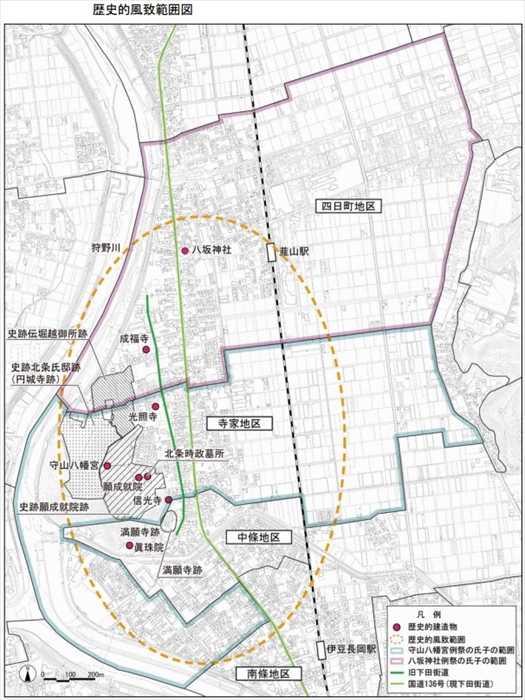

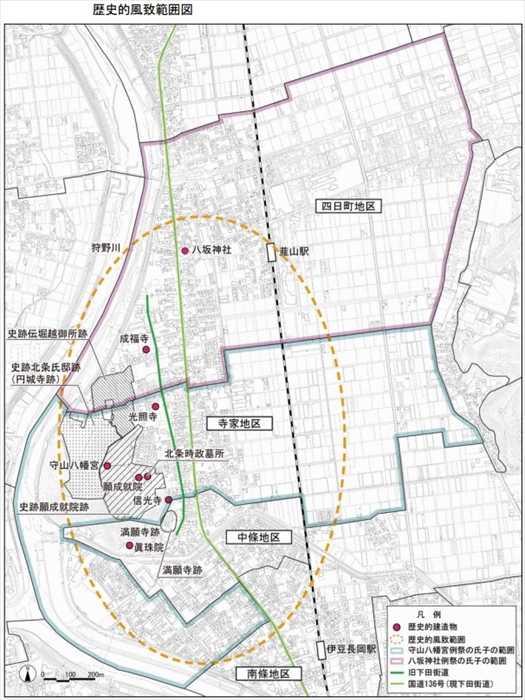

「願成就院跡」、「伝堀越御所跡」、「北条氏邸跡」の各敷地推定図。

「歴史的風致範囲図」。

六地蔵。

「馬頭観音堂」。

「三面観世音」であろうか。

「慈母観音立像」。

「西国三十三番観音霊場」の観音石仏群。

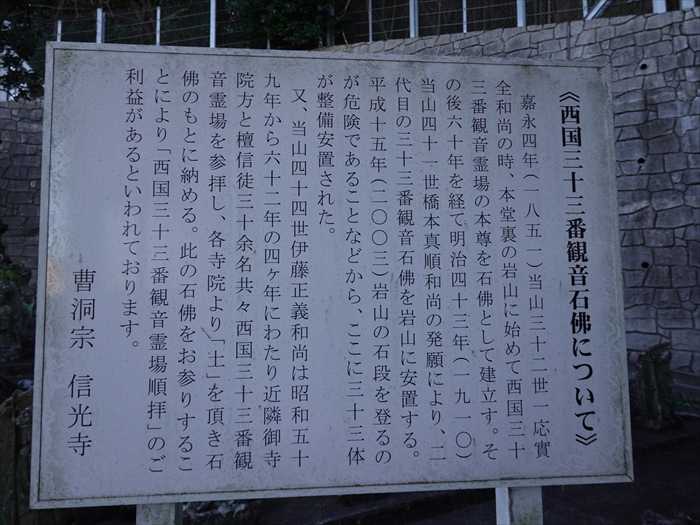

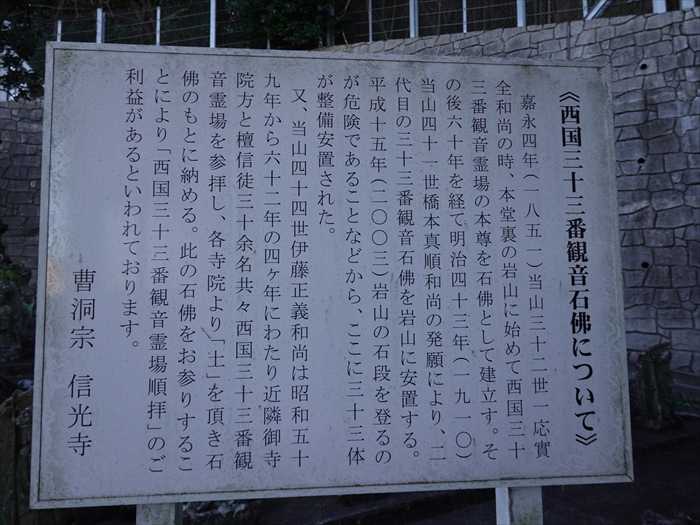

「西国三十三番観音霊場石佛について

嘉永四年(一八五一)当山三十二世一応實全和尚の時、本堂裏の岩山に始めて西国三十三番

観音霊場の本尊を石佛として建立す。その後六十年を経て明治四十三年(一九一〇) 当山

四十一世橋本真順和尚の発願により、二代目の三十三番観音石佛を岩山に安置する。

平成十五年(二〇〇三)岩山の石段を登るのが危険であることなどから、ここに三十三体が

整備安置された。

又、当山四十四世伊藤正義和尚は昭和五十九年から六十二年の四ケ年にわたり近隣御寺院方と

檀信徒三十余名共々西国三十三番観音霊場を参拝し、各寺院より「土」を頂き石佛のもとに

納める。此の石佛をお参りすることにより「西国三十三番観音霊場順拝」のご利益があると

いわれております。」

西国三十三番観音霊場石佛が並ぶ。

「信光寺開基 武田五郎信光入道光蓮公廟所

応保二年(一一六ニ)~宝治ニ年(一ニ四八)没 八十七歳」碑。

武田氏は清和源氏で、八幡太郎義家の弟の新羅三郎義光を祖とし、義光の三代後の信義の時に

武田氏を名乗る。源頼朝旗揚げの際には共に挙兵しており、奥州合戦などでも戦功を挙げている。

信光は弓馬四天王の一人に数えられる名手で、執権時頼にその技を伝授したと伝わっている。

また、信光は武田信玄から遡ること14代前の武田家当主となる人物。

武田信光の墓塔・「信光寺開基 武田五郎信光入道光蓮公廟所」の宝篋印塔。

歌碑

「玉の井乃(の) 和(わ)具(く)や泉の能(の) 志(し)ん光寺 大地の免(め)くみ

まもる水可(か)奈(な)」

寺務所。

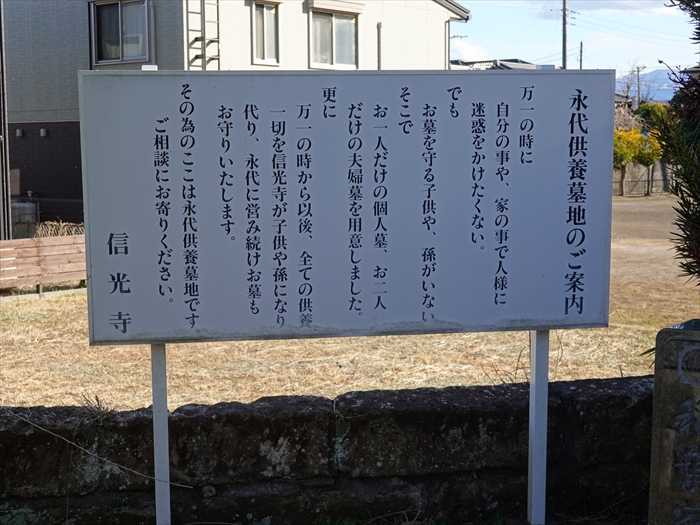

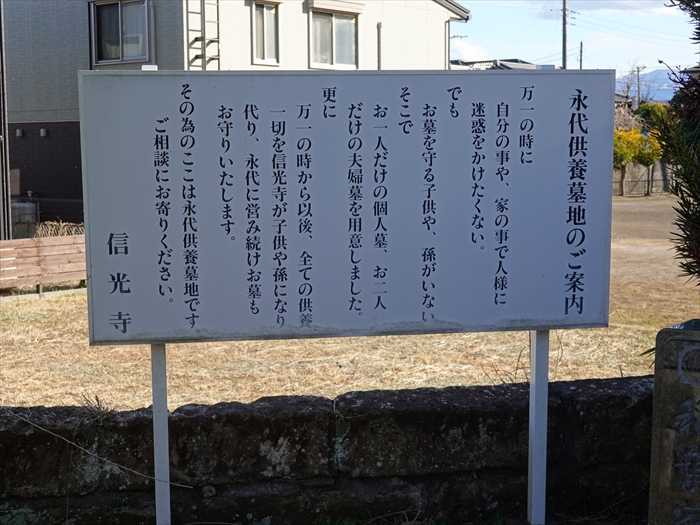

「永代供養墓地」であろうか。

「永代供養墓地のご案内」。

門前の石仏。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

静岡県伊豆の国市寺家1204-1。

「守山八幡宮」碑。

「史跡 源頼朝挙兵之碑

源頼朝 治承四年(一一 八〇)八月十五日守山八幡宮に平家追討を祈願して 挙兵

夜陰 源氏重恩の軍兵数十騎、山木判官平兼隆を襲い討つ、其の間、頼朝 、遥かに山木館の

火煙を望み、悲願の達成を悦ぶ、蓋し鎌倉幕府草創の礎はここに於て成ると、故に記して

建碑の所以とする 」

これは「舞殿」であろうか。

扁額「八幡宮」。

そして「舞殿」の裏に長い石段が続いていた。

長い急な石段を息を切らしながら頑張って上って行った。

そして何とか「拝殿」に到着した。

「拝殿」の扁額は「八幡宮」。

「當社の創建は大化三年(六四七年)

御祭神は大山祇神で延喜式内石徳高神社である

延喜七年(九◯七年)豊前国宇佐宮より八幡神を勧請合祀其の後専ら伊豆国総社八幡と称す。

治承四年(一一八〇年)源頼朝此處に源家再興を祈り兵を挙げる。

現在の本殿は寛永九年(一六三二年)久能城主榊原大内記照久の造営である」

内陣。

「拝殿」前から石段を見下ろす。

崖下に鎮座する「本殿」を見る。

切通しの如き山道を進む。

そして10分弱ほど上って「東屋」のある「守山山頂展望台」に到着。

「守山山頂展望台」からの富士山の勇姿。

手前には標高は191mの「日守山」の姿が。

北東にある伊豆の国市四日町方向を望む。

守山の展望台の真下には史跡北条氏邸跡(円成寺跡)や願成就院が広がり、狩野川の向こうの

北條寺や北条義時館跡を眺望することができます。

源頼朝は、この地で旗揚げをし、まずはじめに平家方の山木兼隆の討伐に向かいます。

伊豆の国市は源頼朝による鎌倉幕府草創の出発の地です。」

最後に紹介する「守山登頂証明書」の裏にも同様な説明がありました。

①北條寺

北条義時が長男安千代のために建立したとされる寺院。

境内には、「北条義時夫妻の墓」がある。仏師集団「慶派」による作品「阿弥陀如来坐像」や、

姉の北条政子が寄進したと伝わる「牡丹鳥獣文繍帳」など、数多くの貴重な寺宝を有する。

②江間公園(北条義時館跡)

義時の館があったとされる場所。現在は江間公園。

義時は青年期、「江間小四郎(こしろう)」を名乗っていたとされる。

③堤信遠の館 推定地

この地で旗揚げした源頼朝は、山木兼隆の討伐に向かう。

途中、兼隆の後見である堤信遠の館を襲撃する。

④山木兼隆の館 推定地

源頼朝の監視役であった山木兼隆の館があったとされる場所。

近くには山木兼隆が創建したと伝わる「香山寺」があり、供養塔が建立されている。

⑤蛭ヶ島公園

源頼朝が配流され、14歳から34歳まで過ごした地といわれている。

頼朝・政子が富士山をみつめる「蛭ヶ島の夫婦(ふたり)」の像が建っている。

⑥願成就院

源頼朝の奥州攻めの戦勝を祈願して北条時政が創建した北条氏の氏寺。

時政の子、義時や孫の北条泰時も堂や塔を建立しており、境内には時政の墓もある。

⑦史跡北条氏邸跡(円成寺)

発掘調査により北条氏の館跡であることが明らかとなっている。

遺跡の年代から北時政の館跡であり、義時はこの地で生まれたと考えられている。

「守山の展望台の真下には史跡北条氏邸跡(円成寺跡)や願成就院が広がり、狩野川の向こうの

北條寺や北条義時館跡を眺望することができます。

源頼朝は、この地で旗揚げをし、まずはじめに平家方の山木兼隆の討伐に向かいます。

伊豆の国市は源頼朝による鎌倉幕府草創の出発の地です。」

手前に「狩野川」が。山の手前が伊豆の国市北江間地区。

「守山登頂証明書」を頂きました。

そして「守山」を下り、「願成就院跡」に駐めてある車まで戻り、次に訪ねたのが

「信光寺」。

右手に「曹洞宗 熊野山 信光寺」碑。

静岡県伊豆の国市寺家90。

白塀に囲まれた「信光寺」。

「曹洞宗信光寺縁起」

「本尊は秘佛十一面観世音菩薩を安置し、境内には大師堂があり空海の加持井と称する

井戸が残る。

当山は武田五郎信光入道光蓮の開基であり信光公の廟所(宝篋印塔)がある。武田氏は清和源氏、

源義家(八幡太郎)の弟義光(新羅三郎)を祖とし、義光の三代後の信義のとき武田氏を名乗る。武田五郎信光については吾妻鏡・平治物語・平家物語、他にも甲斐国史などに多くの記事がある。

鎌倉大草紙には信光について尼将軍北条政子(頼朝の妻)の時、伊豆の国を給わり、十二年間

伊豆に居住したと記す。源平盛袞記には、信光は特に流鏑馬の儀に通じ四天王の一に数えられ、

後に執権時頼に伝授するともある。伊豆の国の守護職に任せられ、又、安芸の国(広島)の守護職も

勤め、晩年「伊豆入道光蓮」と名乗った信光は晴信(武田信玄)より十四代前にあたる。

縁起には 信光、鎌倉より頼家の病状伺いに修禅寺に赴き、鎌倉への帰路ここに到って頼家の

殺された事を聞き、それを嘆きて入道し守山の麓に小庵(方広庵)を結び、出家して「光蓮」と

称し頼家の菩提を弔ったという。 法名は「月照信光大居士」応保二年(一一六二)~宝治ニ年

(一二四八)八十七歳と伝えている。」

信光は修禅寺に幽閉されていた頼家の監視役 だったのだ と。

「法華塔」碑。

「本堂」。

境内の出土物などから、鎌倉時代には願成就院の寺域に含まれていたと推定されているのだと。

本尊は十一面観音菩薩(秘仏)。

内陣。

「本堂」内の天女(右)。

「本堂」内の蓮の花を持つ天女(左)。

「願成就院跡」、「伝堀越御所跡」、「北条氏邸跡」の各敷地推定図。

「歴史的風致範囲図」。

六地蔵。

「馬頭観音堂」。

「三面観世音」であろうか。

「慈母観音立像」。

「西国三十三番観音霊場」の観音石仏群。

「西国三十三番観音霊場石佛について

嘉永四年(一八五一)当山三十二世一応實全和尚の時、本堂裏の岩山に始めて西国三十三番

観音霊場の本尊を石佛として建立す。その後六十年を経て明治四十三年(一九一〇) 当山

四十一世橋本真順和尚の発願により、二代目の三十三番観音石佛を岩山に安置する。

平成十五年(二〇〇三)岩山の石段を登るのが危険であることなどから、ここに三十三体が

整備安置された。

又、当山四十四世伊藤正義和尚は昭和五十九年から六十二年の四ケ年にわたり近隣御寺院方と

檀信徒三十余名共々西国三十三番観音霊場を参拝し、各寺院より「土」を頂き石佛のもとに

納める。此の石佛をお参りすることにより「西国三十三番観音霊場順拝」のご利益があると

いわれております。」

西国三十三番観音霊場石佛が並ぶ。

「信光寺開基 武田五郎信光入道光蓮公廟所

応保二年(一一六ニ)~宝治ニ年(一ニ四八)没 八十七歳」碑。

武田氏は清和源氏で、八幡太郎義家の弟の新羅三郎義光を祖とし、義光の三代後の信義の時に

武田氏を名乗る。源頼朝旗揚げの際には共に挙兵しており、奥州合戦などでも戦功を挙げている。

信光は弓馬四天王の一人に数えられる名手で、執権時頼にその技を伝授したと伝わっている。

また、信光は武田信玄から遡ること14代前の武田家当主となる人物。

武田信光の墓塔・「信光寺開基 武田五郎信光入道光蓮公廟所」の宝篋印塔。

歌碑

「玉の井乃(の) 和(わ)具(く)や泉の能(の) 志(し)ん光寺 大地の免(め)くみ

まもる水可(か)奈(な)」

寺務所。

「永代供養墓地」であろうか。

「永代供養墓地のご案内」。

門前の石仏。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.