PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

次に 頼朝との悲恋・八重姫の寺「眞珠院(しんじゅいん)」を訪ねたのであった。

入口の巨大な自然石には「曹洞宗 眞珠院」と刻まれていた。

静岡県伊豆の国市中條2。

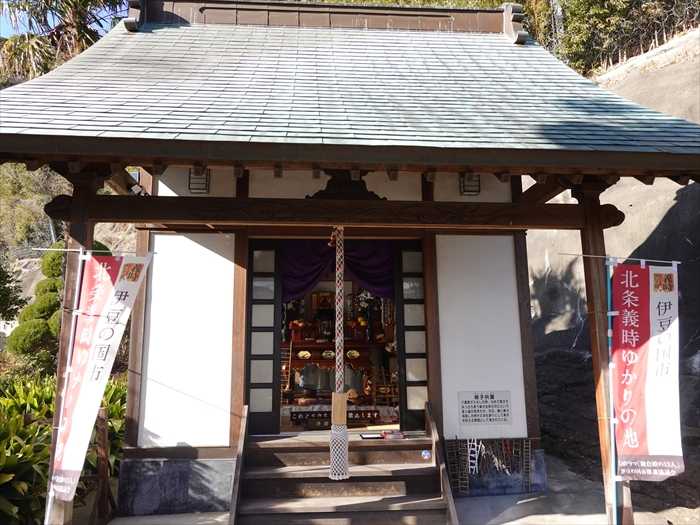

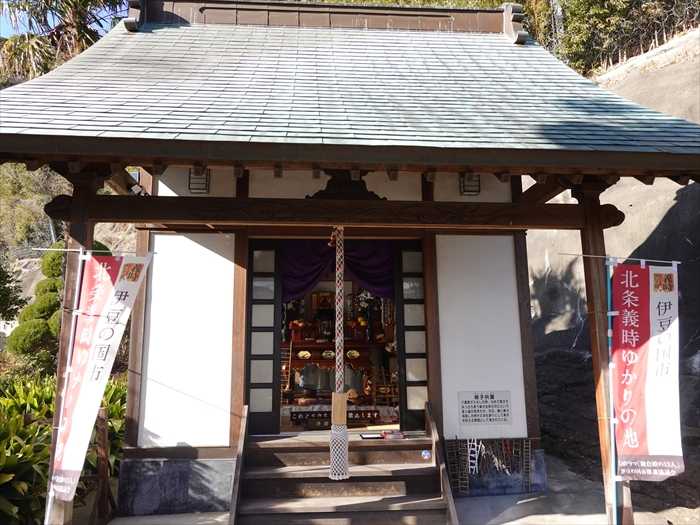

「伊豆の国市 北条義時ゆかりの地」幟が。

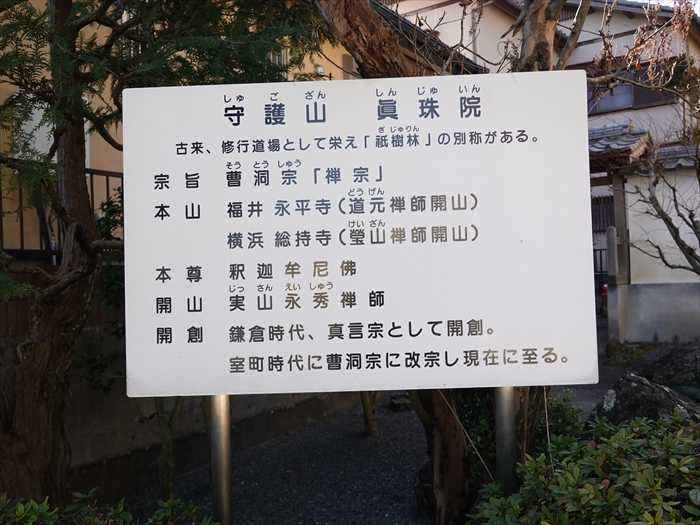

山門前に「案内板」が並んでいた。

「眞珠院

正面に「山門」。

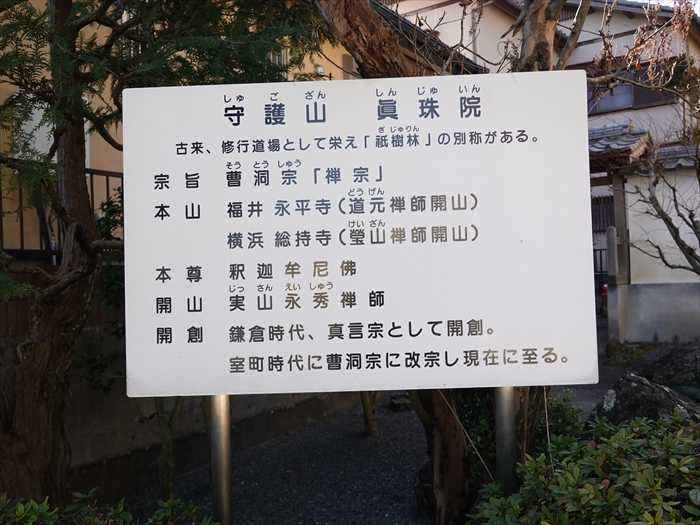

「守護山 眞珠院

「宝篋塔」、1764年(宝暦14年)の建立。

「三界萬霊塔」、1689年(元禄2年)の建立。

「山門」の奥に「本堂」が見えた。

扁額には「祇樹林」と。

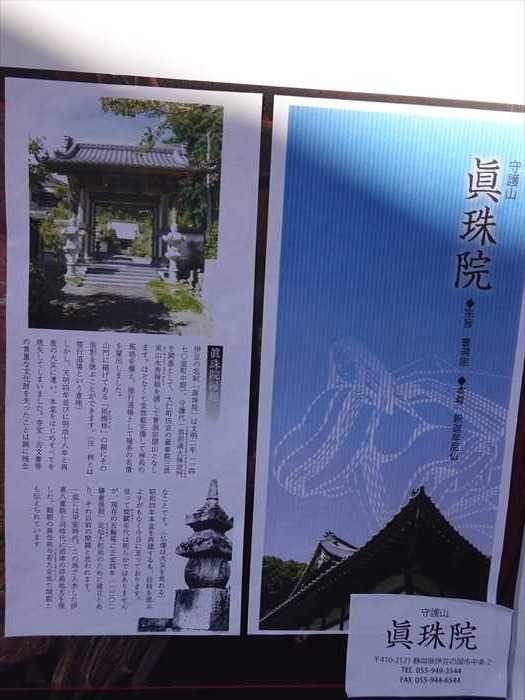

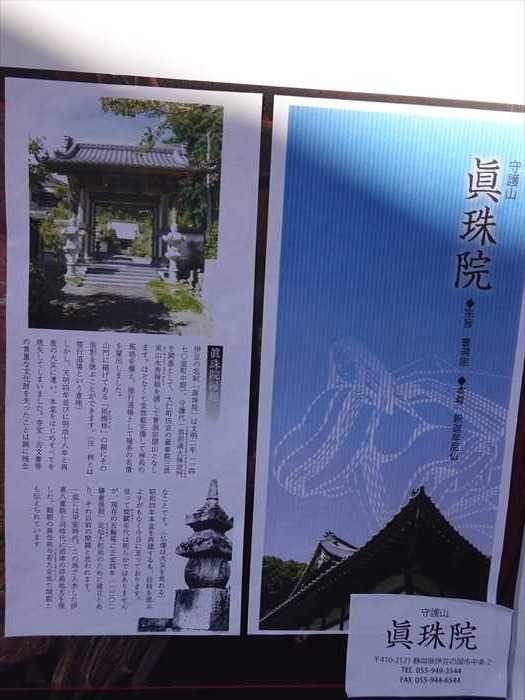

「眞珠院」のパンフレット。

可愛らしい「六地蔵」。

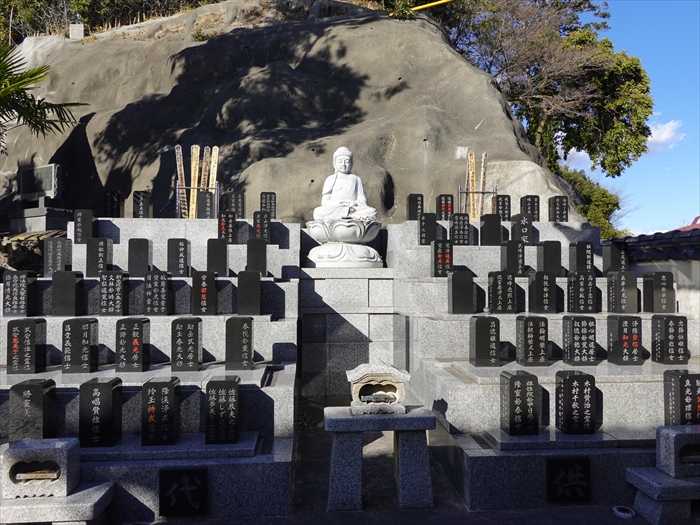

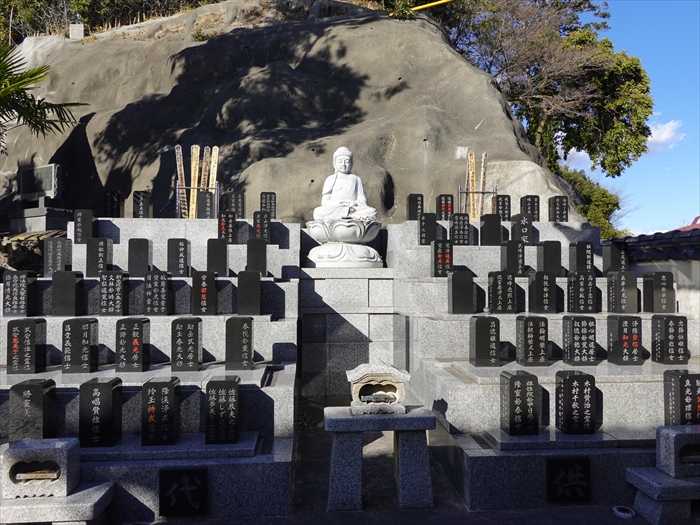

永代供養墓。

「大強精進勇猛佛」碑。

石平道人は、江戸時代初期の禅僧で俗名を鈴木正三と言う。

鈴木正三はもと徳川家の家臣で、歴戦の勇士であったが、元和元年(一六二〇)四十二才で

出家し禅門に入ったが、一宗一派に属さず「南無大強精進勇猛佛」の信仰を唱え、仁王禅を

提唱した人物である。

プロの宗教家だけが修行して仏道に到るのではない。

いかなる職業でも精進してその道を究めれば、それが仏道。勇猛果敢、強直に信じる道を行け

鈴木正三が偉いのは、この信条を自ら実践してきたことにある とネットから。

右手の石段の上にあったのが「八重姫御堂(静堂(しずかどう))」

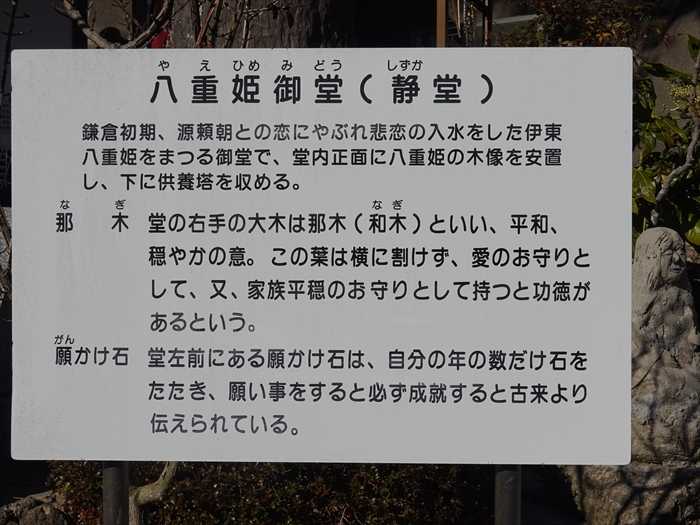

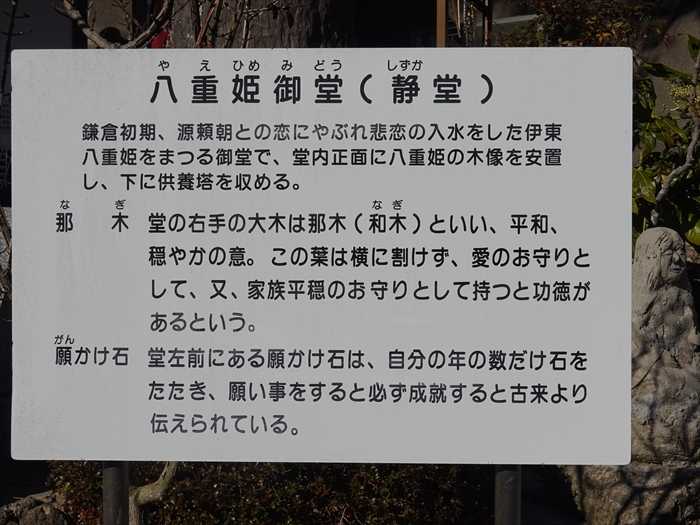

「八重姫御堂(静堂)

「梯子供養

こちらにも手作りの小さな「梯子」が数多く。

内陣。

八重姫の木像をズームして。

八重姫の木像の手前にも多くの梯子が納められていた。

更に。

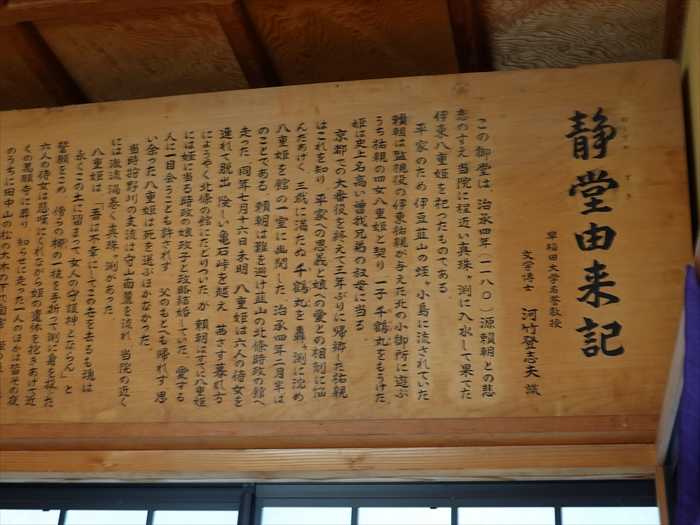

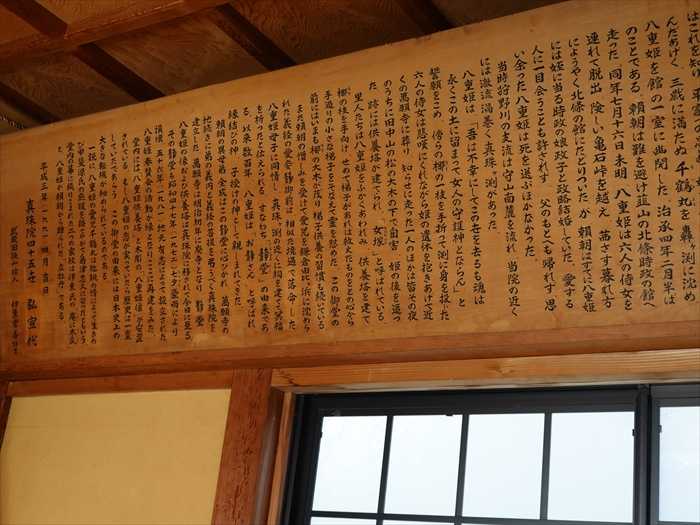

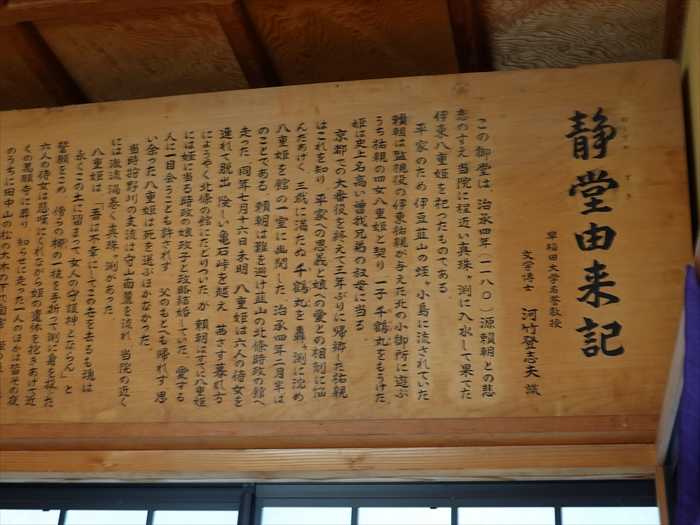

「静堂由来記

八重姫は「吾は不幸にしてこの世を去るも魂は永くこの土に留まって女人の守護神とならん」と

誓願をこめ、傍らの梛の一枝を手折って淵に身を投じた六人の侍女は悲嘆にくれながら姪の

遺体を抱き上げて近くの萬願寺に葬り、知らせに走った一人のほかは皆その夜のうちに田中山の

松の大木の下で自害、姫の後を追った跡には供養塔が建てられ「女塚」と呼ばれている。

里人たちは八重姫をふかくあわれみ、供養塔を建て梛の枝を手向けせめて梯子があれば救えた

ものをとの心から手作りの小さな梯子をそなえて霊を慰めた。この御堂の前にはいまも梛の大木が

茂り梯子供養の習慣も続いている。

また頼朝の憎しみを受けて愛児を鎌倉由比ガ浜に沈められた義経の愛妾静御前は、相似た境遇で

落命した八重姫母子に同情し、真珠ヶ淵の近くに祠を建てて冥福を祈ったと伝えられる。すなわち

「静堂」の由来である。以来数百年、八重姫は「お静さん」と呼ばれ縁結びの神、子授けの神

として親しまれてきた。

頼朝の異母弟、金成はこの静堂に心ひかれ、萬願寺の地続きに弟の義円と義経の菩提を弔うべく

真珠院を建立した。萬願寺は明治初年に廃寺となり、静堂、八重姫の像および供養塔は真珠院に

移されて今日に至る。

その静堂も昭和47年(1972)七夕豪雨により損壊、56年(1981)地元有志によって、設立された

八重姫奉賛会の活動が縁となりここに再建をみた。

堂内には「八重姫供養塔」と木彫りの「八重姫像」が安置されている。もし八重姫の恋が実って

いたら歴史は一変していたであろう。この御堂の由来には日本史上の大きな転機が秘められて

いるのである。

一説に、八重姫の愛児千鶴丸は祐親の情けによって生きのび甲斐源氏の庇護を経てやがては

島津忠久になったともいう。堂内の膜に織りこまれた二つの家紋は伊東氏の「庵に木瓜」と

八重姫の頼朝から贈られた「立牡丹」である。」

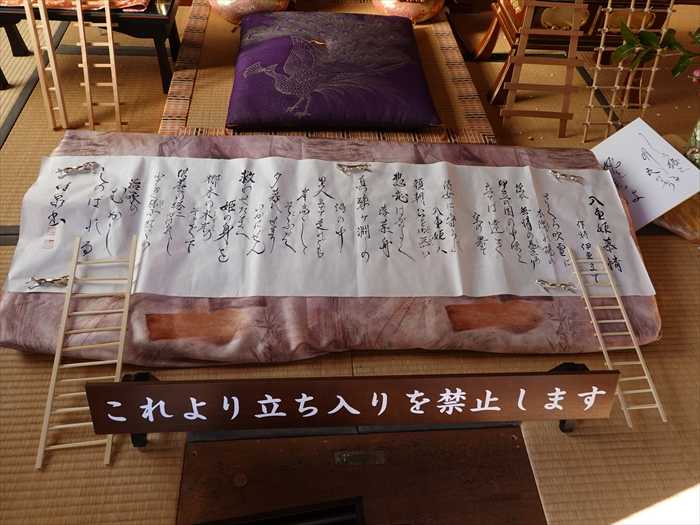

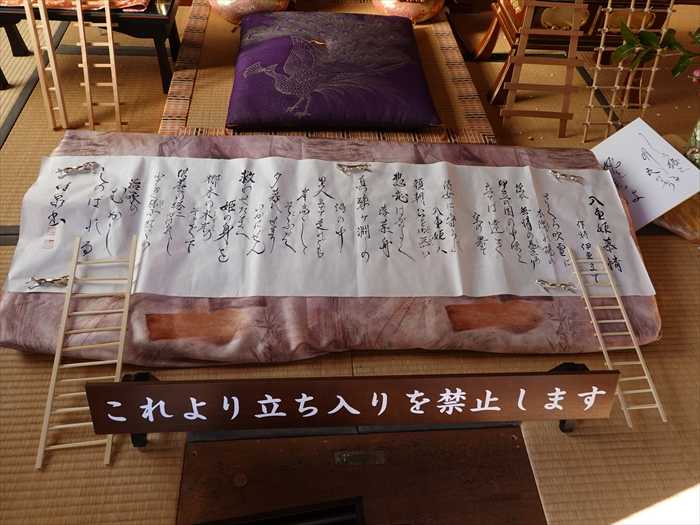

「八重姫慕情」

さくら吹雪に 木洩れ陽の

揺れて無情の 憂いあり

伊豆韮山の 中條に

立てば遠き 空の果て

侍女に守られ 八重姫は

頼朝公を 御慕い

悲恋はかなく 落葉舟

真珠ヶ淵の 渦の中

里人出でて 走れども

岸高くして そこ深く

夕暮れせまり いかにせん

救わせたまえ 姫の身を

那木の木末の そよぐ下

供養の塔に かけられし

小さき梯子 数いくつ

治承の昔 偲ばれる

同じ歌詞が石碑にも。

梛・那木(なぎ)の巨木が「静堂」の右側に。

梛はマキ科の常緑高木。針葉樹でありながら、広葉樹のような幅の広い葉をもつ。

その葉には、縦に細い平行脈が多数あって、主脈がない。その独特の構造のため、梛の葉は、

横には簡単に裂くことができるが、縦にはなかなかちぎることができないと。

葉の丈夫さから梛にはコゾウナカセ、チカラシバなどの別名があり、その丈夫さにあやかって

男女の縁が切れないようにと女性が葉を鏡の裏に入れる習俗があった。また梛の葉は裏も表も

同じようなので裏表のない夫婦生活が送れるとか。

それらのことから「梛」の字には良縁に恵まれますようにというような願いを込められるのだと。

その後に別の場所で梛・那木(なぎ)の葉っぱを2枚頂きました。

実際の葉を縦に引っ張ってみましたが、すんなりと。

そして横に引っ張ってみましたが、なかなか、いや全く切れませんでした。

やむ無く、葉の端に傷をいれ無理やり引っ張ると何とか切れたのですが、剥がれた場所には

葉の繊維が顕に。

葉の丈夫さから梛にはコゾウナカセ、チカラシバなどの別名があり、葉脈の方向に引っ張っても

葉がなかなか切れないことから、その丈夫さにあやかって男女の縁が切れないと、また

縁結びの願掛けに、女性が葉を鏡の裏に入れる習俗があり、お守りにしていることが理解できた

のであった。また梛の葉は裏も表も同じようなので裏表のない夫婦生活が送れるとか。

「願かけ石」。

八重姫御堂左前の願かけ石は、自分の歳の数だけ石をたたくと願い事が必ず成就すると

伝えられているのであった。

私も歳の数だけ石をたたいたのであったが・・・。

「八重姫主従七女之碑」。

八重姫に従っていた侍女6人が、真珠ヶ淵に身を投げた八重姫を葬り弔ったのが真珠院の始まり

ともいわれる。

八重姫を葬った侍女たちは、伊東へ帰る途中で自害したのだという。

碑には「八重姫 治承4年7月16日真珠ヶ淵に入水。侍女 同日大仁田中山にて自害」と

記されているのであった。

7月16日は私の誕生日。合掌!!

境内の石灯籠、五重塔。

さらに参道を「本堂」に向かって進む。

こちらは「十三重塔」。

美しく整備された境内。

寺務所。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

入口の巨大な自然石には「曹洞宗 眞珠院」と刻まれていた。

静岡県伊豆の国市中條2。

「伊豆の国市 北条義時ゆかりの地」幟が。

山門前に「案内板」が並んでいた。

「眞珠院

山門をくぐると右手に佇む八重姫御堂があります。この御堂は源頼朝との仲を裂かれた

伊東祐親の娘「八重姫」が祀られ、八重姫の木像と供養の石塔が安置されています。

八重姫は悲恋を嘆き「我が身を捧げ女人の守護神となりましよう」と近くにあった梛(なぎ)

伊東祐親の娘「八重姫」が祀られ、八重姫の木像と供養の石塔が安置されています。

八重姫は悲恋を嘆き「我が身を捧げ女人の守護神となりましよう」と近くにあった梛(なぎ)

の一枝を取り、当時寺の南側にあった真珠ヶ淵に身を投げて亡くなったと伝えられています。

「梯子があれば救うことができたのにという里人の気持ちが、今日願い事がかなったお礼参りに

小さな梯子を奉納する習慣となっています。」

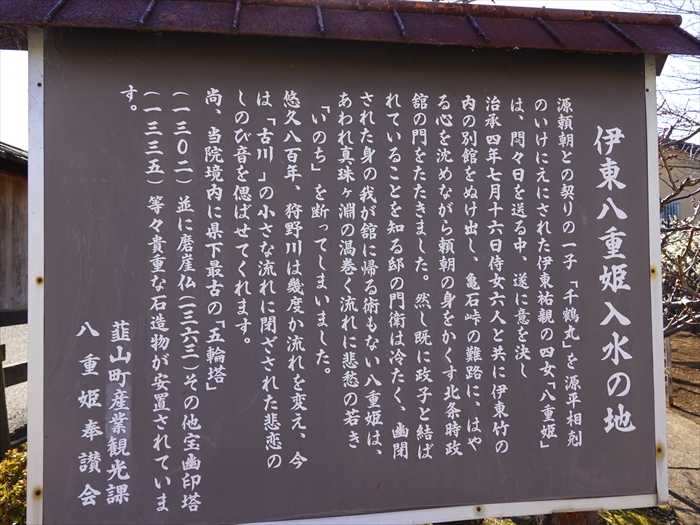

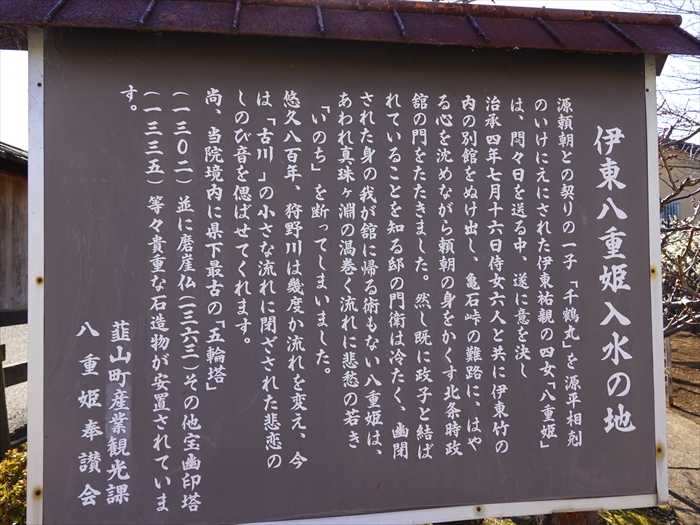

「 伊東八重姫入水の地

白梅の樹々の奥には「聖観音像」が。

「聖観音像」に近づいて。

白梅もズームで。

「狩野川台風最高水位 昭和三十三年九月二十六日」。

狩野川台風・台風第22号は昭和33年9月26日から、27日にかけて伊豆半島と関東に甚大な被害を

もたらしたのであった。

被害

✱死者・行方不明者数:1,269人

「梯子があれば救うことができたのにという里人の気持ちが、今日願い事がかなったお礼参りに

小さな梯子を奉納する習慣となっています。」

「 伊東八重姫入水の地

源頼朝との契りの一子「千鶴丸」を源平相尅のいけにえにされた伊東祐親の四女「八重姫」は、

悶々日を送る中、遂に意を決し

治承四年七月十六日待女六人と共に伊東竹の内の別館をぬけ出し、亀石峠の難路に、はやる心を

沈めながら頼朝の身をかくす北条時政舘の門をたたきました。然し既に政子と結ばれている

ことを知る邸の門衛は冷たく、幽閉された身の我が舘に帰る術もない八重姫は、あわれ真珠ヶ淵の

渦巻く流れに悲愁の若き「いのち」を断ってしまいました。

沈めながら頼朝の身をかくす北条時政舘の門をたたきました。然し既に政子と結ばれている

ことを知る邸の門衛は冷たく、幽閉された身の我が舘に帰る術もない八重姫は、あわれ真珠ヶ淵の

渦巻く流れに悲愁の若き「いのち」を断ってしまいました。

悠久八百年、狩野川は幾度か流れを変え、今は「古川」の小さな流れに閉ざされた悲恋の

しのび音を偲ばせてくれます。

しのび音を偲ばせてくれます。

尚、当院境内に県下最古の「五輪塔」(一三〇ニ)並びに磨崖仏(一三六三)その他宝篋印塔

(一三三五)等々貴重な石造物が安置されています。

」

白梅の樹々の奥には「聖観音像」が。

「聖観音像」に近づいて。

白梅もズームで。

「狩野川台風最高水位 昭和三十三年九月二十六日」。

狩野川台風・台風第22号は昭和33年9月26日から、27日にかけて伊豆半島と関東に甚大な被害を

もたらしたのであった。

被害

✱死者・行方不明者数:1,269人

✱負傷者数:1,138人

✱住家の全半壊、流出:16,743戸

✱住家の床上床下浸水:521,715戸

✱耕地被害:89,236ha

✱船舶被害:260隻

正面に「山門」。

「守護山 眞珠院

古来、修行道場として栄え「祇樹林(ぎじゅりん)」の別称がある。

宗旨 曹洞宗「禅宗」

本山 福井 永平寺(道元禅師開山)

横浜 総持寺(瑩山禅師開山)

本尊 釈迦牟尼佛

横浜 総持寺(瑩山禅師開山)

本尊 釈迦牟尼佛

開山 実山永秀禅師

開創 鎌倉時代、真言宗として開創。

室町時代に曹洞宗に改宗し現在に至る。」

「宝篋塔」、1764年(宝暦14年)の建立。

「三界萬霊塔」、1689年(元禄2年)の建立。

「山門」の奥に「本堂」が見えた。

扁額には「祇樹林」と。

「眞珠院」のパンフレット。

可愛らしい「六地蔵」。

永代供養墓。

「大強精進勇猛佛」碑。

石平道人は、江戸時代初期の禅僧で俗名を鈴木正三と言う。

鈴木正三はもと徳川家の家臣で、歴戦の勇士であったが、元和元年(一六二〇)四十二才で

出家し禅門に入ったが、一宗一派に属さず「南無大強精進勇猛佛」の信仰を唱え、仁王禅を

提唱した人物である。

プロの宗教家だけが修行して仏道に到るのではない。

いかなる職業でも精進してその道を究めれば、それが仏道。勇猛果敢、強直に信じる道を行け

鈴木正三が偉いのは、この信条を自ら実践してきたことにある とネットから。

右手の石段の上にあったのが「八重姫御堂(静堂(しずかどう))」

「八重姫御堂(静堂)

鎌倉初期、源頼朝との恋にやぶれ悲恋の入水をした伊東ハ重姫をまつる御堂で、堂内正面に

八重姫の木像を安置し、下に供養塔を収める。

八重姫の木像を安置し、下に供養塔を収める。

那木 堂の右手の大木は那木(和木)といい、平和、穏やかの意。この葉は横に割けす、

愛のお守りとして、又、家族平穏のお守りとして持っと功徳があるという。

愛のお守りとして、又、家族平穏のお守りとして持っと功徳があるという。

願かけ石 堂左前にある願かけ石は、自分の年の数だけ石をたたき、願い事をすると必ず

成就すると古来より伝えられている。」

成就すると古来より伝えられている。」

「梯子供養

八重姫が入水した時、せめて梯子があったら救う事が出来たのにという

里人達の気持ちが、今日、願い事が成就した時そのお礼参りとして梯子

を供える習慣として残されている。」

里人達の気持ちが、今日、願い事が成就した時そのお礼参りとして梯子

を供える習慣として残されている。」

こちらにも手作りの小さな「梯子」が数多く。

内陣。

八重姫をまつる御堂で、堂内正面に八重姫の木像を安置し、下に供養塔を収める。

八重姫の木像をズームして。

八重姫の木像の手前にも多くの梯子が納められていた。

更に。

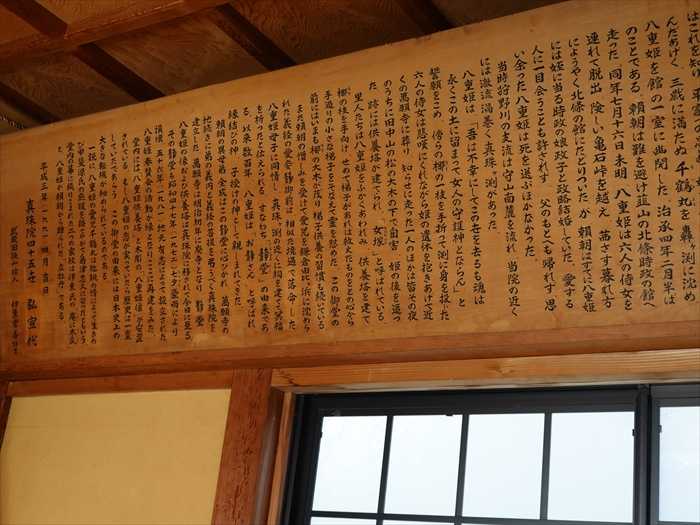

「静堂由来記

この御堂は、治承4年(1180)源頼朝との悲恋のすえ当院に程近い真珠ヶ淵に入水して果てた

伊東八重姫を祀ったものである。

伊東八重姫を祀ったものである。

平家のため伊豆韮山の蛭ヶ小島に流されいた頼朝は監視役の伊東祐親が与えた北の小御所に

遊ぶうち祐親の四女八重姫と契り、一子をもうけた姫は史上名高い曽我兄弟の叔母にに当たる。

遊ぶうち祐親の四女八重姫と契り、一子をもうけた姫は史上名高い曽我兄弟の叔母にに当たる。

京都での大番役を終えて三年ぶりに帰郷した祐親はこれを知り、平家への恩義と娘への愛との

相剋に悩んだあげく、三歳に満たぬ千鶴丸を轟ヶ淵に沈め八重姫を館の一室に幽閉した。治承

4年2月半ばのことである。頼朝は難を避け韮山の北條時政の館へ走った。同年七月十六日未明

八重姫は六人の侍女を連れて脱出険しい亀石峠を越え茜さす暮れ方にようやく北條の館に

たどりついたが頼朝はすでに八重姫には姪に当たる時政の娘政子と政略結婚していた。

愛する人に一目合うことも許されず父のもとへも帰れず、重い余った八重姫は死を選ぶほか

なかった。

相剋に悩んだあげく、三歳に満たぬ千鶴丸を轟ヶ淵に沈め八重姫を館の一室に幽閉した。治承

4年2月半ばのことである。頼朝は難を避け韮山の北條時政の館へ走った。同年七月十六日未明

八重姫は六人の侍女を連れて脱出険しい亀石峠を越え茜さす暮れ方にようやく北條の館に

たどりついたが頼朝はすでに八重姫には姪に当たる時政の娘政子と政略結婚していた。

愛する人に一目合うことも許されず父のもとへも帰れず、重い余った八重姫は死を選ぶほか

なかった。

当時狩野川の支流は守山南麓を流れ、当院の近くには激流渦巻く真珠ヶ淵があった。

八重姫は「吾は不幸にしてこの世を去るも魂は永くこの土に留まって女人の守護神とならん」と

誓願をこめ、傍らの梛の一枝を手折って淵に身を投じた六人の侍女は悲嘆にくれながら姪の

遺体を抱き上げて近くの萬願寺に葬り、知らせに走った一人のほかは皆その夜のうちに田中山の

松の大木の下で自害、姫の後を追った跡には供養塔が建てられ「女塚」と呼ばれている。

里人たちは八重姫をふかくあわれみ、供養塔を建て梛の枝を手向けせめて梯子があれば救えた

ものをとの心から手作りの小さな梯子をそなえて霊を慰めた。この御堂の前にはいまも梛の大木が

茂り梯子供養の習慣も続いている。

また頼朝の憎しみを受けて愛児を鎌倉由比ガ浜に沈められた義経の愛妾静御前は、相似た境遇で

落命した八重姫母子に同情し、真珠ヶ淵の近くに祠を建てて冥福を祈ったと伝えられる。すなわち

「静堂」の由来である。以来数百年、八重姫は「お静さん」と呼ばれ縁結びの神、子授けの神

として親しまれてきた。

頼朝の異母弟、金成はこの静堂に心ひかれ、萬願寺の地続きに弟の義円と義経の菩提を弔うべく

真珠院を建立した。萬願寺は明治初年に廃寺となり、静堂、八重姫の像および供養塔は真珠院に

移されて今日に至る。

その静堂も昭和47年(1972)七夕豪雨により損壊、56年(1981)地元有志によって、設立された

八重姫奉賛会の活動が縁となりここに再建をみた。

堂内には「八重姫供養塔」と木彫りの「八重姫像」が安置されている。もし八重姫の恋が実って

いたら歴史は一変していたであろう。この御堂の由来には日本史上の大きな転機が秘められて

いるのである。

一説に、八重姫の愛児千鶴丸は祐親の情けによって生きのび甲斐源氏の庇護を経てやがては

島津忠久になったともいう。堂内の膜に織りこまれた二つの家紋は伊東氏の「庵に木瓜」と

八重姫の頼朝から贈られた「立牡丹」である。」

「八重姫慕情」

さくら吹雪に 木洩れ陽の

揺れて無情の 憂いあり

伊豆韮山の 中條に

立てば遠き 空の果て

侍女に守られ 八重姫は

頼朝公を 御慕い

悲恋はかなく 落葉舟

真珠ヶ淵の 渦の中

里人出でて 走れども

岸高くして そこ深く

夕暮れせまり いかにせん

救わせたまえ 姫の身を

那木の木末の そよぐ下

供養の塔に かけられし

小さき梯子 数いくつ

治承の昔 偲ばれる

同じ歌詞が石碑にも。

梛・那木(なぎ)の巨木が「静堂」の右側に。

梛はマキ科の常緑高木。針葉樹でありながら、広葉樹のような幅の広い葉をもつ。

その葉には、縦に細い平行脈が多数あって、主脈がない。その独特の構造のため、梛の葉は、

横には簡単に裂くことができるが、縦にはなかなかちぎることができないと。

葉の丈夫さから梛にはコゾウナカセ、チカラシバなどの別名があり、その丈夫さにあやかって

男女の縁が切れないようにと女性が葉を鏡の裏に入れる習俗があった。また梛の葉は裏も表も

同じようなので裏表のない夫婦生活が送れるとか。

それらのことから「梛」の字には良縁に恵まれますようにというような願いを込められるのだと。

その後に別の場所で梛・那木(なぎ)の葉っぱを2枚頂きました。

実際の葉を縦に引っ張ってみましたが、すんなりと。

そして横に引っ張ってみましたが、なかなか、いや全く切れませんでした。

やむ無く、葉の端に傷をいれ無理やり引っ張ると何とか切れたのですが、剥がれた場所には

葉の繊維が顕に。

葉の丈夫さから梛にはコゾウナカセ、チカラシバなどの別名があり、葉脈の方向に引っ張っても

葉がなかなか切れないことから、その丈夫さにあやかって男女の縁が切れないと、また

縁結びの願掛けに、女性が葉を鏡の裏に入れる習俗があり、お守りにしていることが理解できた

のであった。また梛の葉は裏も表も同じようなので裏表のない夫婦生活が送れるとか。

「願かけ石」。

八重姫御堂左前の願かけ石は、自分の歳の数だけ石をたたくと願い事が必ず成就すると

伝えられているのであった。

私も歳の数だけ石をたたいたのであったが・・・。

「八重姫主従七女之碑」。

八重姫に従っていた侍女6人が、真珠ヶ淵に身を投げた八重姫を葬り弔ったのが真珠院の始まり

ともいわれる。

八重姫を葬った侍女たちは、伊東へ帰る途中で自害したのだという。

碑には「八重姫 治承4年7月16日真珠ヶ淵に入水。侍女 同日大仁田中山にて自害」と

記されているのであった。

7月16日は私の誕生日。合掌!!

境内の石灯籠、五重塔。

さらに参道を「本堂」に向かって進む。

こちらは「十三重塔」。

美しく整備された境内。

寺務所。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.