PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

伊東市街に入り、最初に訪ねたのが伊東市の中央を流れる音無川(松川)の西岸に鎮座する

「日暮八幡神社(ひぐらしはちまんじんじゃ)」。

静岡県伊東市桜木町1丁目2−10。

「日暮八幡神社」を正面から。

伊豆にて流刑となっていた源頼朝は、最初、伊東祐親の監視のもとに置かれて、

ここ伊東「北の小御所」にて暮らしていたと。

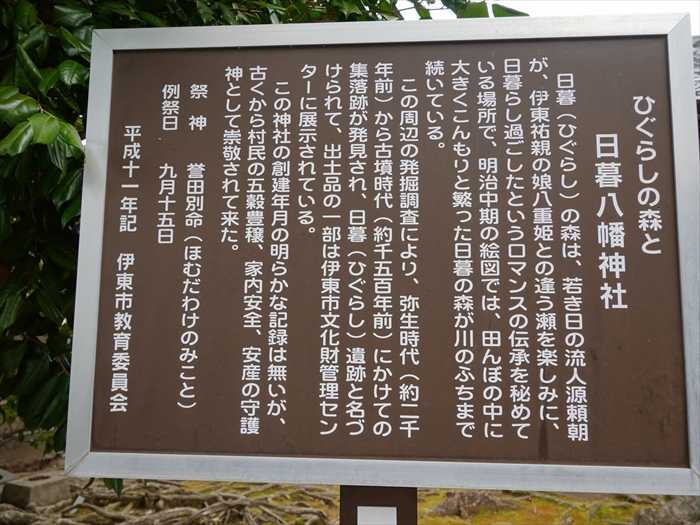

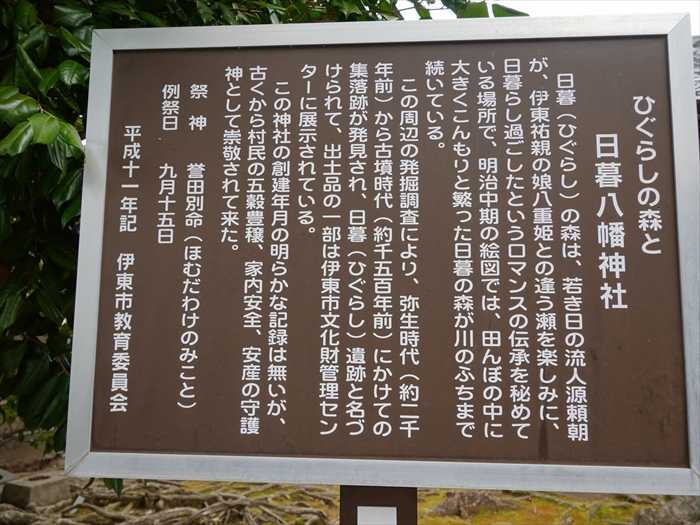

「ひぐらしの森と日暮八幡神社

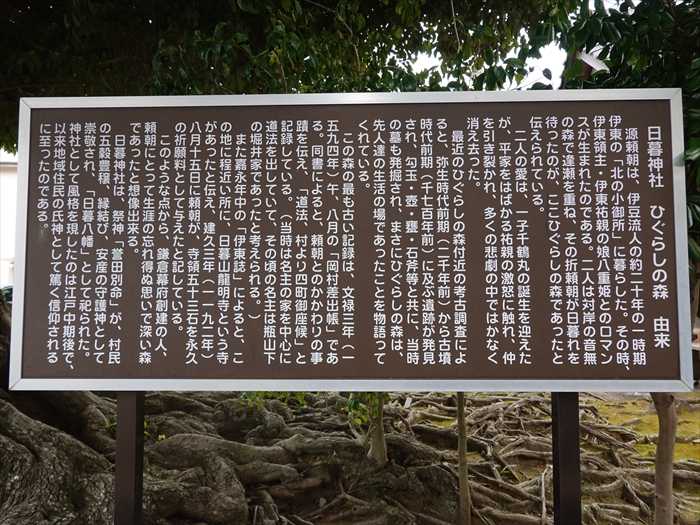

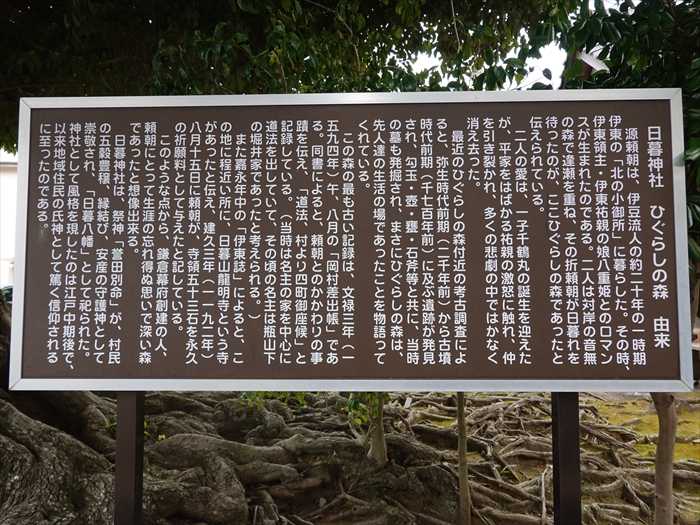

「日暮神社 ひぐらしの森 由来

源頼朝は、伊豆流人の約二十年の一時期、伊東の「北の小御所」に暮らした。その時伊東領主・

その折頼朝が日暮れを待ったのが、ここひぐらしの森であったと伝えられている。

二人の愛は、一子千鶴丸の誕生を迎えたが、平家をはばかる祐親の激怒に触れ、仲を引き

裂かれ、多くの悲劇の中ではかなく消え去った。

最近のひぐらしの森付近の考古学調査によると、弥生時代前期(二千年前)から古墳時代前期

(千七百年前)に及ぶ遺跡が発見され、勾玉・壺・石斧等と共に、当時の墓も発掘され、まさに

ひぐらしの森は、先人達の生活の場であったことを物語ってくれている。

この森の最も古い記録は、文禄三年(一五九四年)午、八月の「岡村差出帳」である。同書に

よると、頼朝とのかかわりの事蹟を伝え、「道法、村より四町御座候」と記録している。

(当時は名主の家を中心に道法を出していて、その頃の名主は瓶山下の堀井家であったと

考えられる。)

また嘉永年中の「伊東誌」によると、この地に程近い所に、日暮山龍明寺という寺があったと

記している。

このような点から、鎌倉幕府創建の人、頼朝にとって生涯の忘れ得ぬ思いで深い森であったと

想像出来る。

日暮神社は、祭神「誉田別命」が、村民の五穀豊穣、縁結び、安産の守護神として崇敬され

「日暮八幡」として祀られた。神社として風格を現したのは江戸時代中期後で、以来地域住民の

「日暮八幡神社」の社殿。

愛し合う二人が密かに会っていた場所が昨年訪ねた「 音無神社 」👈リンク のある

「おとなしの森」だった と伝えられ、裏を流れる松川の対岸のこの「ひぐらしの森」は、

頼朝が八重姫に会うため 日暮れを待った所 といわれているのだ。

「伊東大川(音無川、松川)」を挟んで「日暮八幡神社」と「 音無神社 」👈リンク がある。

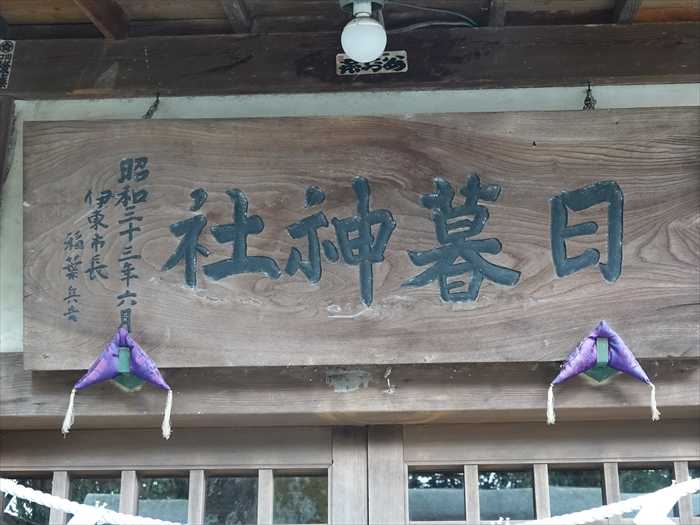

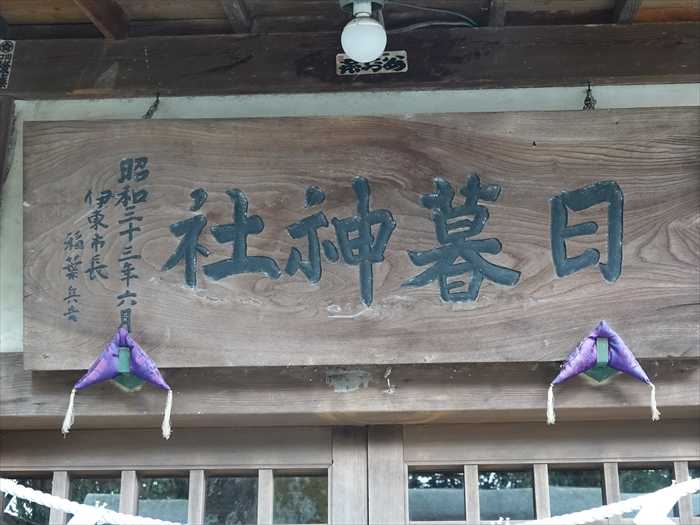

扁額は「日暮神社」。

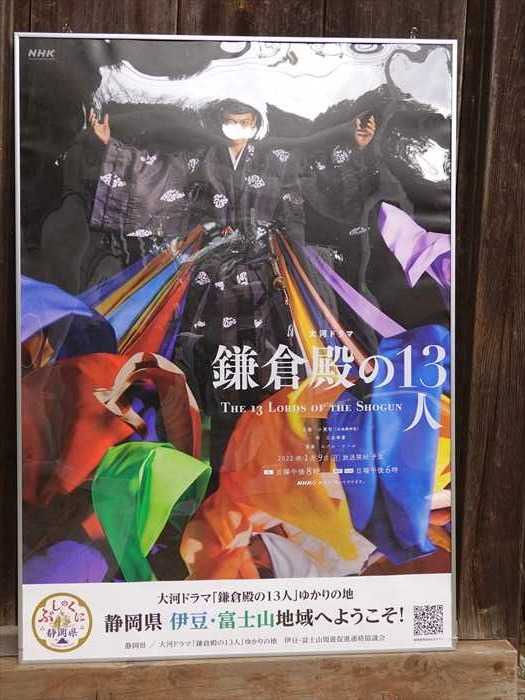

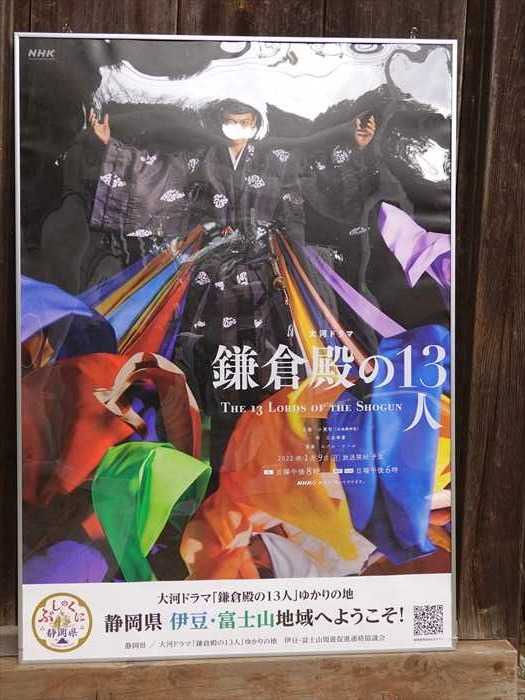

社殿に貼られていたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のポスター。

内陣。

御祭神は誉田別命。

最奥に石の祠が確認できた。

境内の樹の根っ子が地面に蔓延って。

近づいて。

「日暮神社建立記念碑」。

文字が刻まれていたのであろうか。

神社左手に小さな祠もあった。

「?斉稲荷大神鎮座」と。

この大木もタブの木であっただろうか?

道路から「日暮神社」を見る。

そして次に訪ねたのが「最誓寺」。

寺号標石「曹洞宗 宝珠山 最誓寺」

静岡県伊東市音無町2−3。

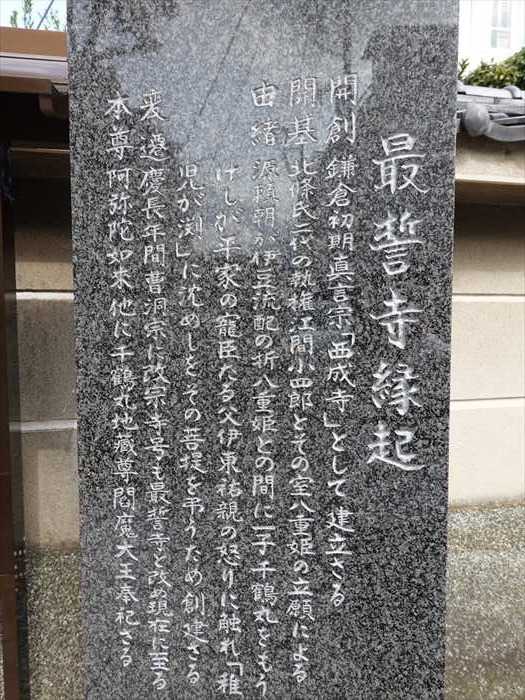

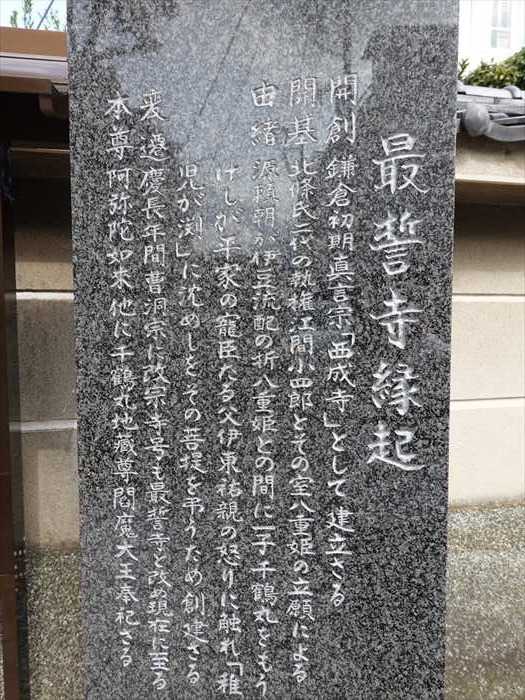

「最誓寺縁起

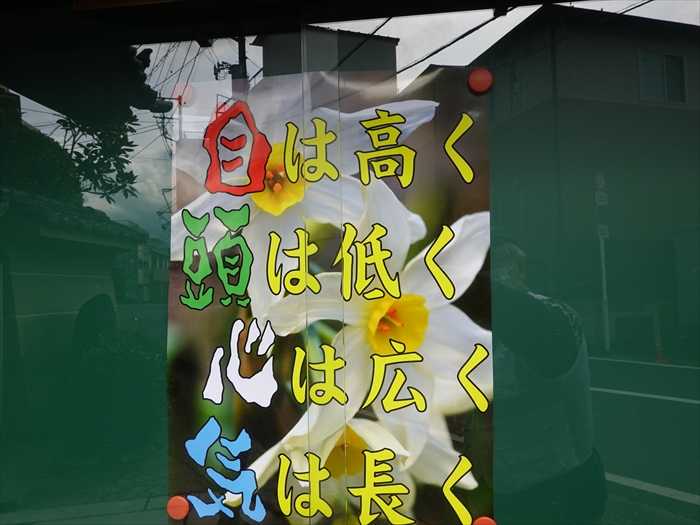

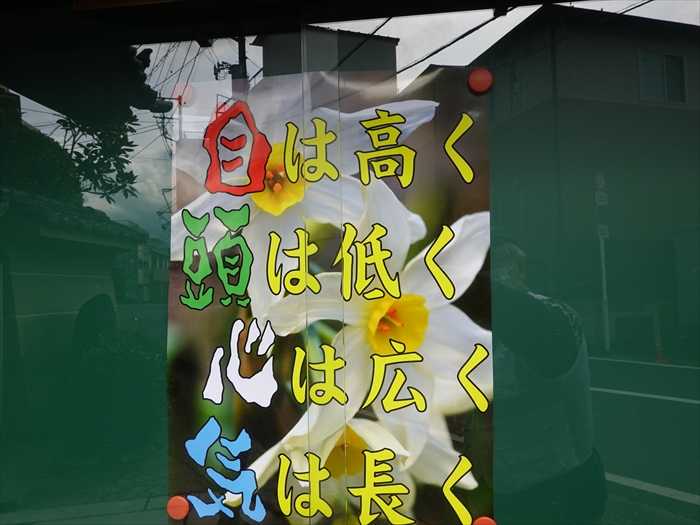

「目は高く 頭は低く 心は広く 気は長く」。

門前の「◯ 萬霊等」碑。

「等」は「なかま、ともがら」の意で「あらゆる霊」を意味すると。

「山門」から境内を見る。

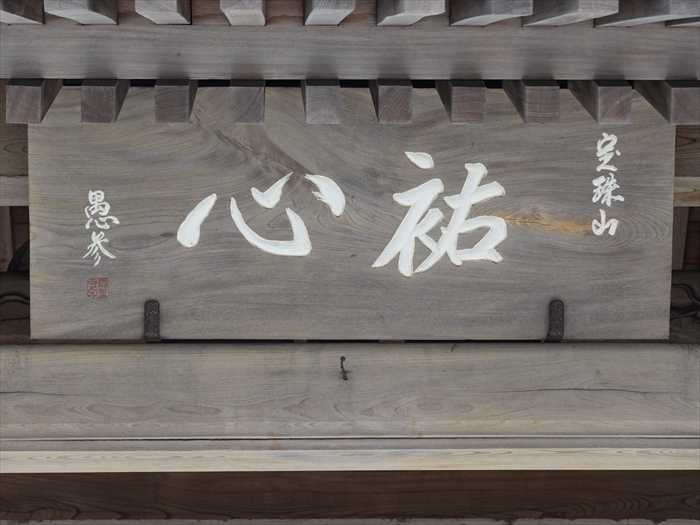

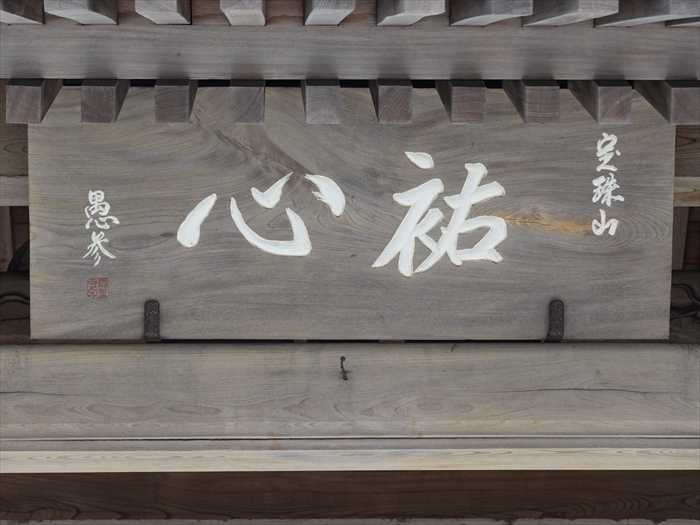

扁額「祐心」。

「祐心」とは、神仏の助け。 神が助けること。 天の助け と。

曹洞宗の宗門「五七の桐(総持寺)紋」

「伊東家墓碑」が左手に。

近づいて。

「伊東の地に来た伊東氏の先祖は藤原南家の武智麻呂から八代の子孫にあたる藤原為憲と

言われています。

藤原為憲から七代の子孫になる家次祐隆の代に狩野から久寝(伊東の地)に移り住んだと

思われ伊東氏の歴史を家次から始まりとするのが普通です。

伊東家一族の墓はその昔、最誓寺の南東約0.5kmの東光寺に存在したが、伊東家の衰えと

ともに江戸末期に廃寺となり東林寺に合併されたが墓(石製五輪、宝筐印塔)は最誓寺に

移されました。一族の墓は伊東氏の歴史を物語る貴重な文化財 です。」

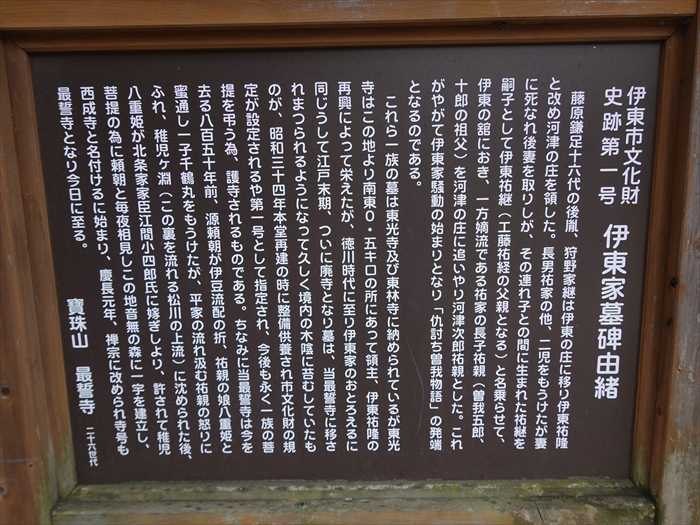

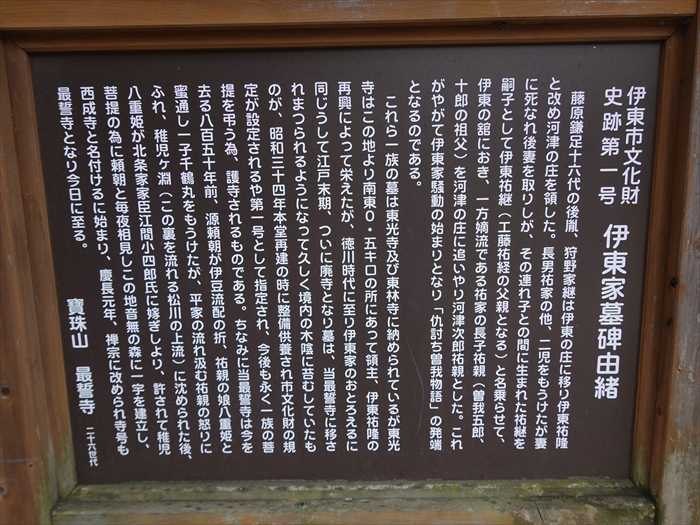

「伊東家墓碑由緒

藤原鎌足十六代の後胤、狩野家継は伊東の庄に移り伊東祐隆と改め河津の庄を領した。

長男祐家の他、二児をもうけたが妻に死なれ後妻を取りしが、その連れ子との間に生まれた

祐継を嗣子として伊東祐継(工藤祐経の父親となる)と名乗らせて、伊東の舘におき、

一方嫡流である祐家の長子祐親(曽我五郎、十郎の祖父)を河津の庄に追いやり河津次郎祐親

とした。これがやがて伊東家騒動の始まりとなり「仇討ち曽我物語」の発端となるのである。

これら一族の墓は東光寺及び東林寺に納められているが東光寺はこの地より南東〇・五キロの

所にあって領主、伊東祐隆の再興によって栄えたが、徳川時代に至り伊東家のおとろえるに

同じうして江戸末期、ついに廃寺となり墓は、当最誓寺に移されまつられるようになって久しく

境内の木陰に苔むしていたものが、昭和三十四年本堂再建の時に整備供養され市文化財の規定が

設定されるや第一号として指定され、今後も永く一族の菩提を弔う為、護寺されるものである。

ちなみに当最誓寺は今を去る八百五十年前、源頼朝が伊豆流配の折、祐親の娘八重姫と密通し

一子千鶴丸をもうけたが、平家の流れ汲む祐親の怒りにふれ、稚児ヶ渕(この裏を流れる松川の

上流)に沈められた後、八重姫が北条家家臣江間小四郎氏に嫁ぎしより、許されて稚児菩提の為に

頼朝と毎夜相見しこの地音無の森に一宇を建立し、西成寺と名付けるに始まり、慶長元年、禅宗に

改められ寺号も最誓寺となり今日に至る。

寶珠山 最誓寺 二十六世代」

斜め方向から。

寺務所。

「稲荷大明神」。

「本堂」。

近づいて。

見事な彫刻。

扁額「寶珠山」。

曹洞宗の宗門「五七の桐(総持寺)紋」と「久我竜胆(永平寺)紋」がここにも。

境内の樹齢600年ともいわれる大ソテツは、伊東市の天然記念物に指定されている。

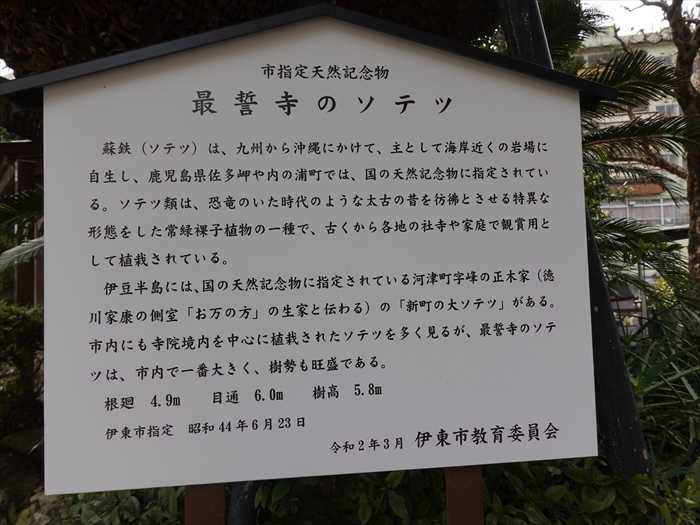

「市指定天然記念物 最誓寺のソテツ

「水子供養地蔵尊」。

正面から。

近づいて。

「淡島尊堂」。

和歌山県和歌山市加太の淡嶋神社を総本社とする全国の淡島神社や淡路神社の祭神。

婦人病治癒を始めとして安産・子授け、裁縫の上達、人形供養など、女性に関するあらゆる

ことに霊験のある神とされ、江戸時代には淡島願人(あわしまがんにん)と呼ばれる人々が

淡島神の人形を祀った厨子を背負い、淡島明神の神徳を説いて廻った事から信仰が全国に

広がった。

多くの石仏が「本堂」の左側に並ぶ。

歴代の「六地蔵」であろうか。

「本堂」の裏の墓地から、昨年訪ねた「 音無神社 」👈リンク が見えた。

墓地内の立派な五輪塔。

こちらは宝篋印塔。

「最誓寺寺族之墓」。

歴代住職の墓であろうか。

尚、「 伊東祐親の墓 」👈リンク は別の場所・静岡県伊東市11にあり、昨年既に

訪ねているのであった。

伊豆に配流された源頼朝の監視を任される、そして頼朝と通じた八重姫の父親、また義時の祖父

「伊東祐親」を演じる「浅野和之」さん。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「日暮八幡神社(ひぐらしはちまんじんじゃ)」。

静岡県伊東市桜木町1丁目2−10。

「日暮八幡神社」を正面から。

伊豆にて流刑となっていた源頼朝は、最初、伊東祐親の監視のもとに置かれて、

ここ伊東「北の小御所」にて暮らしていたと。

「ひぐらしの森と日暮八幡神社

日暮(ひぐらし)の森は、若き日の流人源頼朝が、伊東祐親の娘八重姫との逢う瀬を楽しみに、

日暮らし過ごしたというロマンスの伝承を秘めている場所で、明治中期の絵図では、田んぼの

中に大きくこんもりと繁った日暮の森が川のふちまで続いている。

中に大きくこんもりと繁った日暮の森が川のふちまで続いている。

この周辺の発掘調査によリ、弥生時代(約ニ千年前)から古墳時代(約千五百年前)にかけての

集落跡が発見され、日暮(ひぐらし)遺跡と名づけられて、出土品の一部は伊東市文化財管理

センターに展示されている。

集落跡が発見され、日暮(ひぐらし)遺跡と名づけられて、出土品の一部は伊東市文化財管理

センターに展示されている。

この神社の創建年月の明らかな記録は無いが、古くから村民の五穀豊穣、家内安全、安産の守護神

として崇敬されて来た。

として崇敬されて来た。

祭神 誉田別命(ほむだわけのみこと)

例祭日 九月十五日」

「日暮神社 ひぐらしの森 由来

源頼朝は、伊豆流人の約二十年の一時期、伊東の「北の小御所」に暮らした。その時伊東領主・

その折頼朝が日暮れを待ったのが、ここひぐらしの森であったと伝えられている。

二人の愛は、一子千鶴丸の誕生を迎えたが、平家をはばかる祐親の激怒に触れ、仲を引き

裂かれ、多くの悲劇の中ではかなく消え去った。

最近のひぐらしの森付近の考古学調査によると、弥生時代前期(二千年前)から古墳時代前期

(千七百年前)に及ぶ遺跡が発見され、勾玉・壺・石斧等と共に、当時の墓も発掘され、まさに

ひぐらしの森は、先人達の生活の場であったことを物語ってくれている。

この森の最も古い記録は、文禄三年(一五九四年)午、八月の「岡村差出帳」である。同書に

よると、頼朝とのかかわりの事蹟を伝え、「道法、村より四町御座候」と記録している。

(当時は名主の家を中心に道法を出していて、その頃の名主は瓶山下の堀井家であったと

考えられる。)

また嘉永年中の「伊東誌」によると、この地に程近い所に、日暮山龍明寺という寺があったと

記している。

このような点から、鎌倉幕府創建の人、頼朝にとって生涯の忘れ得ぬ思いで深い森であったと

想像出来る。

日暮神社は、祭神「誉田別命」が、村民の五穀豊穣、縁結び、安産の守護神として崇敬され

「日暮八幡」として祀られた。神社として風格を現したのは江戸時代中期後で、以来地域住民の

「日暮八幡神社」の社殿。

愛し合う二人が密かに会っていた場所が昨年訪ねた「 音無神社 」👈リンク のある

「おとなしの森」だった と伝えられ、裏を流れる松川の対岸のこの「ひぐらしの森」は、

頼朝が八重姫に会うため 日暮れを待った所 といわれているのだ。

「伊東大川(音無川、松川)」を挟んで「日暮八幡神社」と「 音無神社 」👈リンク がある。

扁額は「日暮神社」。

社殿に貼られていたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のポスター。

内陣。

御祭神は誉田別命。

最奥に石の祠が確認できた。

境内の樹の根っ子が地面に蔓延って。

近づいて。

「日暮神社建立記念碑」。

文字が刻まれていたのであろうか。

神社左手に小さな祠もあった。

「?斉稲荷大神鎮座」と。

この大木もタブの木であっただろうか?

道路から「日暮神社」を見る。

そして次に訪ねたのが「最誓寺」。

寺号標石「曹洞宗 宝珠山 最誓寺」

静岡県伊東市音無町2−3。

「最誓寺縁起

開創 鎌倉初期真言宗「西成寺」として建立さる

開基 北條氏二代の執権江間小四郎とその室八重姫の立願による

由緒 源頼朝が伊豆流配の折八重姫との間に一子千鶴丸をもうけしが平家の寵臣たる

父伊東祐親の怒りに触れ「稚児が渕」に沈めしをその菩提を弔うため創建さる

父伊東祐親の怒りに触れ「稚児が渕」に沈めしをその菩提を弔うため創建さる

変遷 慶長年間曹洞宗に改宗寺号も最誓寺と改め現在に至る

本尊 阿弥陀如来他に千鶴丸地蔵尊閻魔大王奉祀さる

「目は高く 頭は低く 心は広く 気は長く」。

門前の「◯ 萬霊等」碑。

「等」は「なかま、ともがら」の意で「あらゆる霊」を意味すると。

「山門」から境内を見る。

扁額「祐心」。

「祐心」とは、神仏の助け。 神が助けること。 天の助け と。

曹洞宗の宗門「五七の桐(総持寺)紋」

「伊東家墓碑」が左手に。

近づいて。

「伊東の地に来た伊東氏の先祖は藤原南家の武智麻呂から八代の子孫にあたる藤原為憲と

言われています。

藤原為憲から七代の子孫になる家次祐隆の代に狩野から久寝(伊東の地)に移り住んだと

思われ伊東氏の歴史を家次から始まりとするのが普通です。

伊東家一族の墓はその昔、最誓寺の南東約0.5kmの東光寺に存在したが、伊東家の衰えと

ともに江戸末期に廃寺となり東林寺に合併されたが墓(石製五輪、宝筐印塔)は最誓寺に

移されました。一族の墓は伊東氏の歴史を物語る貴重な文化財 です。」

「伊東家墓碑由緒

藤原鎌足十六代の後胤、狩野家継は伊東の庄に移り伊東祐隆と改め河津の庄を領した。

長男祐家の他、二児をもうけたが妻に死なれ後妻を取りしが、その連れ子との間に生まれた

祐継を嗣子として伊東祐継(工藤祐経の父親となる)と名乗らせて、伊東の舘におき、

一方嫡流である祐家の長子祐親(曽我五郎、十郎の祖父)を河津の庄に追いやり河津次郎祐親

とした。これがやがて伊東家騒動の始まりとなり「仇討ち曽我物語」の発端となるのである。

これら一族の墓は東光寺及び東林寺に納められているが東光寺はこの地より南東〇・五キロの

所にあって領主、伊東祐隆の再興によって栄えたが、徳川時代に至り伊東家のおとろえるに

同じうして江戸末期、ついに廃寺となり墓は、当最誓寺に移されまつられるようになって久しく

境内の木陰に苔むしていたものが、昭和三十四年本堂再建の時に整備供養され市文化財の規定が

設定されるや第一号として指定され、今後も永く一族の菩提を弔う為、護寺されるものである。

ちなみに当最誓寺は今を去る八百五十年前、源頼朝が伊豆流配の折、祐親の娘八重姫と密通し

一子千鶴丸をもうけたが、平家の流れ汲む祐親の怒りにふれ、稚児ヶ渕(この裏を流れる松川の

上流)に沈められた後、八重姫が北条家家臣江間小四郎氏に嫁ぎしより、許されて稚児菩提の為に

頼朝と毎夜相見しこの地音無の森に一宇を建立し、西成寺と名付けるに始まり、慶長元年、禅宗に

改められ寺号も最誓寺となり今日に至る。

寶珠山 最誓寺 二十六世代」

斜め方向から。

伊東家の墓は、廃寺となった東光寺にあったもの。

東光寺は、東林寺とともに伊東家の菩提寺として栄えたが、伊東家の衰えとともに衰退し、

江戸時代末期に廃寺となったのだという。

江戸時代末期に廃寺となったのだという。

伊東市の指定史跡。

寺務所。

「稲荷大明神」。

「本堂」。

近づいて。

見事な彫刻。

扁額「寶珠山」。

曹洞宗の宗門「五七の桐(総持寺)紋」と「久我竜胆(永平寺)紋」がここにも。

境内の樹齢600年ともいわれる大ソテツは、伊東市の天然記念物に指定されている。

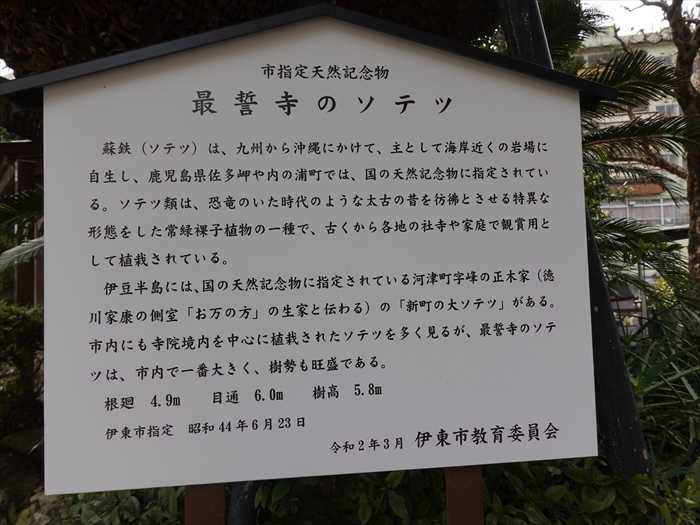

「市指定天然記念物 最誓寺のソテツ

蘇鉄(ソテツ)は、九州から沖縄にかけて、主として海岸近くの岩場に自生し、鹿児島県佐多岬や

内の浦町では、国の然記念物に指定されている。ソテツ類は、恐竜のいた時代のような太古の

昔を彷彿とさせる特異な形態をした常緑裸子植物の一種で、古くから各地の社寺や家庭で観賞用

として植我されている。

昔を彷彿とさせる特異な形態をした常緑裸子植物の一種で、古くから各地の社寺や家庭で観賞用

として植我されている。

伊豆半島には、国の然記念物に指定されている河津町字峰の正木家(徳川家康の側室「お万の方」

の生家と伝わる)の「新町の大ソテツ」がある。

の生家と伝わる)の「新町の大ソテツ」がある。

市内にも寺院境内を中心に植我されたソテツを多く見るが、最誓寺のソテツは、市内で一番

大きく、樹勢も旺盛である。

大きく、樹勢も旺盛である。

根廻 4.9m 目通 6.0m 樹高 5.8m」

「水子供養地蔵尊」。

正面から。

近づいて。

「淡島尊堂」。

和歌山県和歌山市加太の淡嶋神社を総本社とする全国の淡島神社や淡路神社の祭神。

婦人病治癒を始めとして安産・子授け、裁縫の上達、人形供養など、女性に関するあらゆる

ことに霊験のある神とされ、江戸時代には淡島願人(あわしまがんにん)と呼ばれる人々が

淡島神の人形を祀った厨子を背負い、淡島明神の神徳を説いて廻った事から信仰が全国に

広がった。

多くの石仏が「本堂」の左側に並ぶ。

歴代の「六地蔵」であろうか。

「本堂」の裏の墓地から、昨年訪ねた「 音無神社 」👈リンク が見えた。

墓地内の立派な五輪塔。

こちらは宝篋印塔。

「最誓寺寺族之墓」。

歴代住職の墓であろうか。

尚、「 伊東祐親の墓 」👈リンク は別の場所・静岡県伊東市11にあり、昨年既に

訪ねているのであった。

伊豆に配流された源頼朝の監視を任される、そして頼朝と通じた八重姫の父親、また義時の祖父

「伊東祐親」を演じる「浅野和之」さん。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.