PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「国道331号」を海岸線に沿って進むと、右手にあったのが

「 聖火宿泊碑 」。

1964年の東京オリンピックの聖火が嘉陽に宿泊したことを記念して建築された碑。

沖縄県名護市嘉陽63番地。

一番右の石碑には「一九六四年九月七日 オリンピック東京大会の聖火の当地宿泊を記念する」と。

中央に「聖火宿泊碑」。

左手に「聖火台」。

「History of the olympic torch」案内板。

写真で紹介していた。

「 History of the olympic torch

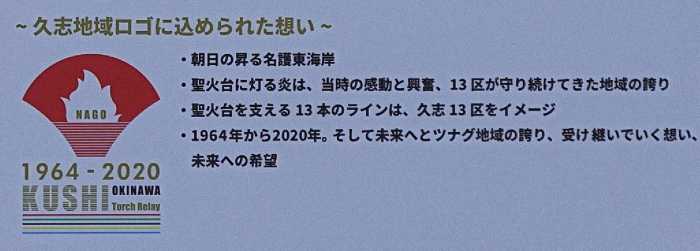

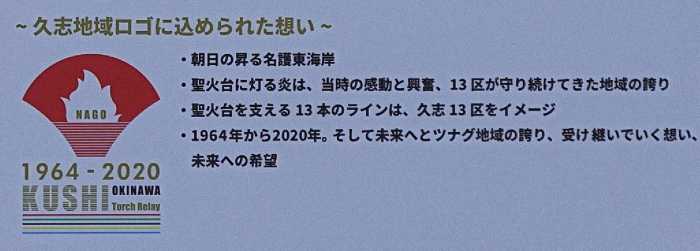

~久志地域ロゴに込められた想い~

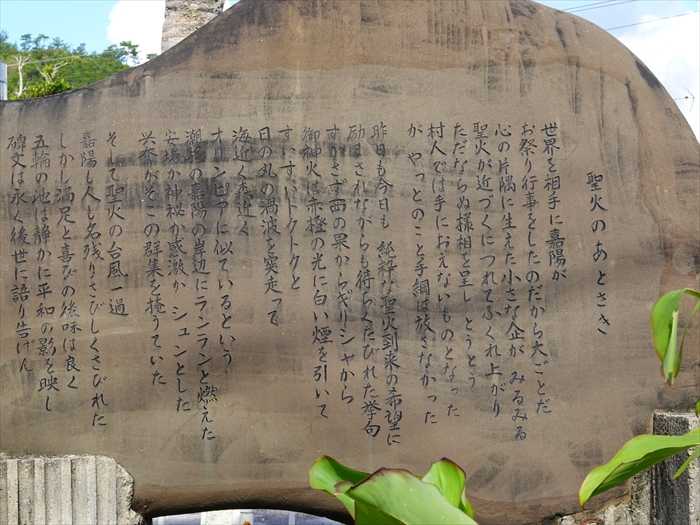

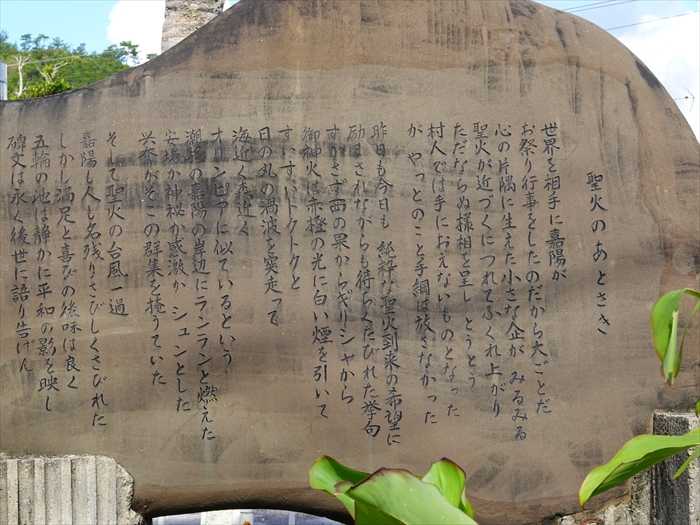

「 聖火のあとさき 」碑。

そして「嘉陽海岸」まで足を延ばす。

東海岸に面した嘉陽集落沿いに続く細長いビーチ。

国道脇だが、モクマオウの防風林のおかげで比較的静か。遊泳禁止のようであったが。

海面からニョッキと付き出た岩が印象的。

右手には「ギミ崎」そしてその先に「安部オール島」。

「聖火台」の左手にあった門には「嘉陽小学校」と。

名護市立「嘉陽小学校」(沖縄県名護市嘉陽41)が閉校したのは、2009年3月末のこと。

環境に抱かれて、生徒はのびのびと成長することができたようです。

当校の歴史上特筆すべき点、それは東京オリンピックの聖火が宿泊した施設であるということ。

実際に現地にはその史実を記す記念碑も佇んでいたのであった。

現在は自然環境を学べる施設(美ら島自然学校)として引き続き地域にとって大切な場所と

なっているのだ と。

本日は休校日です 」と。

毎週月曜日、年末年始は休校日 と。

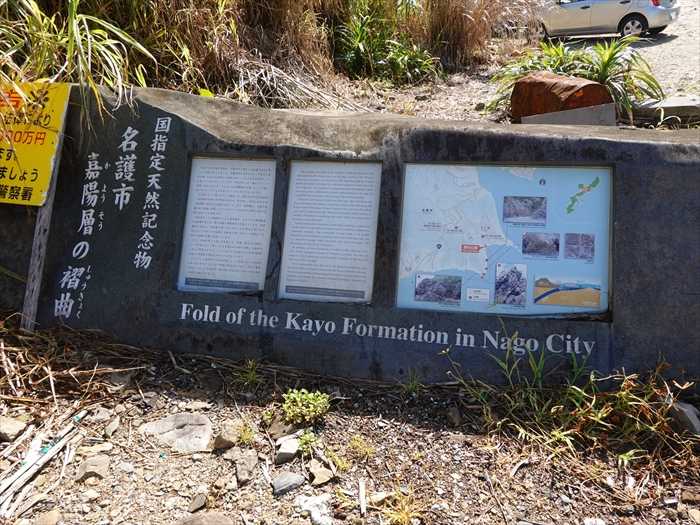

さらに「国道331号」を北上して進むと「嘉陽層の褶曲(国指定天然記念物)」の案内が

あったので右折して「天仁屋ビーチ」に、向かって進むと右側に案内板が立っていた。

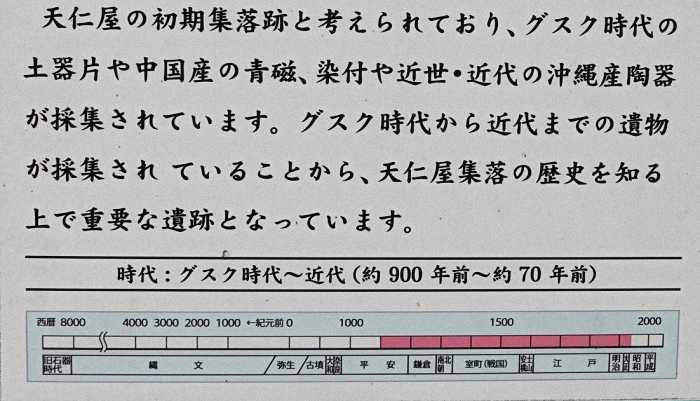

「天仁屋原遺跡(てにやばるいせき)」と。

天仁屋公民館の南東側、神アサギやニガミヤーなどの拝所のある広場は天仁屋の初期集落と

考えられており、グスク時代の土器片や中国製の青磁、青花、近世~近代の沖縄製陶器などが

採集されています。

グスク時代から近代までの遺物が採集されていることから、天仁屋集落の歴史を知る上で重要な

遺跡となっています と。

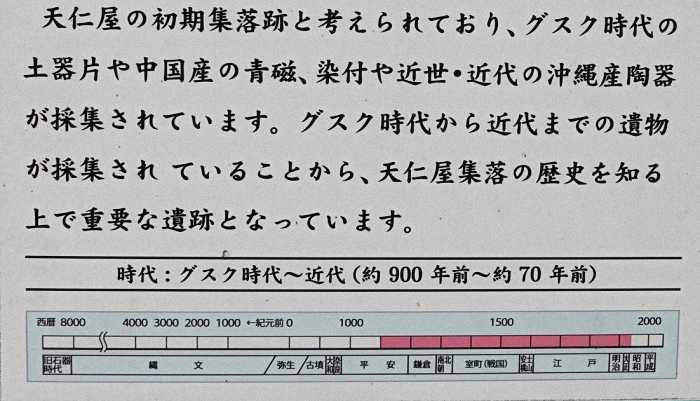

「天仁屋原遺跡」案内板。

「天仁屋の初期集落跡と考えられており、グスク時代の土器片や中国産の青磁、染付や近世・

近代の沖縄産陶器が採集されています。グスク時代から近代までの遺物が採集されている

ことから、天仁屋集落の歴史を知る上で重要な遺跡となっています。

「天仁屋原遺跡」案内板の近くに、石が転がっていたがこれも遺跡から発掘された

ものなのであっただろうか。

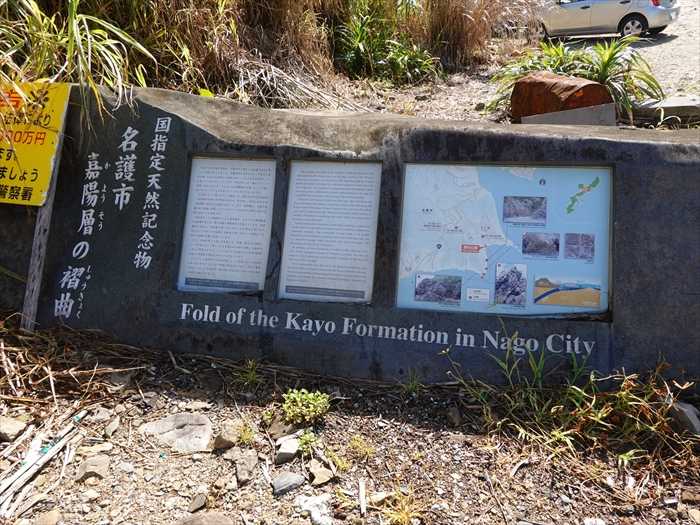

「嘉陽層の褶曲(国指定天然記念物)」案内板がここにも。

石鳥居。

「天仁屋御嶽」があり「天仁屋の宮」とも呼ばれており、集落の住民により拝まれている と。

「天仁屋の宮」のイビ。

「天仁屋御嶽/天仁屋の宮」は「琉球国由来記(1713年)」に「アフラヤマ嶽/神名:コパヅカサノ

御イベ」と記されており、ニガミ(根神)の崇み所であったと伝わります。ニガミ(根神)とは

集落発祥のニーヤ(根家)から出たノロ(祝女)を意味します。「天仁屋集落」にはかつて

ニガミ(根神)、ウドゥイガミ(踊神)、サンナンモー(神人の小使い)、ニーブガミ(男神)と呼ばれる

神役が存在していました。「天仁屋御嶽/天仁屋の宮」の鳥居を抜けた先には「天仁屋御嶽」の

イビが鎮座しており、御嶽で最も重要な聖域であると崇められています。

この御嶽は「天仁屋集落」の南西側にある「嘉陽ウイグシク(上城)」へのウトゥーシ(遥拝所)で

あるとされています とネットから。

「天仁屋」バス停の奥には「神アサギ」があった。

そして坂道を下って行くと、海岸の岩場の手前に案内板が姿を現した。

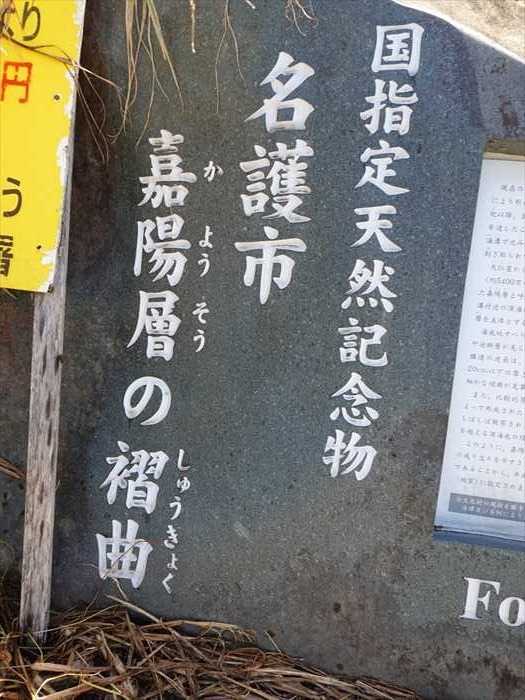

「国指定天然記念物 名護市 嘉陽層の褶曲」。

「嘉陽層の褶曲」案内地図。

【 付加作用の仕組み 】👈リンク。

「国指定天然記念物「名護市嘉陽層の褶曲」を見学されるみなさまへ

「嘉陽層の褶曲」案内地図では、海に向かって右側の「嘉陽層の褶曲」の位置が示されていたが

勘違いして左側に行ってしまったことに今、気がついたのであったが。

海蝕洞を見る。

近づいて。

海蝕洞の上には「嘉陽層の褶曲」が確認できた。

嘉陽層と呼ばれる地層。

ここには激しい褶曲が、逆断層か。

北側の絶景を見る。

ズームして。

正面の岩島。

天仁屋崎からバン崎を望む。

別の場所に移動して。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 聖火宿泊碑 」。

1964年の東京オリンピックの聖火が嘉陽に宿泊したことを記念して建築された碑。

沖縄県名護市嘉陽63番地。

一番右の石碑には「一九六四年九月七日 オリンピック東京大会の聖火の当地宿泊を記念する」と。

中央に「聖火宿泊碑」。

左手に「聖火台」。

「History of the olympic torch」案内板。

写真で紹介していた。

「 History of the olympic torch

聖火火台の歴史

第18回オリンビック東京大会の聖火は、8月21日に近代オリンピック発祥の地ギリシャのアテネで

採火され、世界11か国を経て、9月7日正午(台風で1日遅れた)に「City of Tokyo」号にて沖縄に

到着。翌8日から、沖縄本島一周の聖火リレーが開始され、第1日目の宿泊地として、久志村

(現名護市)嘉陽区に一泊した。

採火され、世界11か国を経て、9月7日正午(台風で1日遅れた)に「City of Tokyo」号にて沖縄に

到着。翌8日から、沖縄本島一周の聖火リレーが開始され、第1日目の宿泊地として、久志村

(現名護市)嘉陽区に一泊した。

聖火台は、台座の高さ約90cm、約130 cmのヒューム管でできた、円柱の上に直径約lmの

シンメーナーべ(大型鍋)の点火台でできている。

シンメーナーべ(大型鍋)の点火台でできている。

実は、こにある聖火台の歴史は古く、1958年4月、日本で初めて開催された第3回アジア競技

大会の聖火リレーの聖火台として使用され、民政府(現県庁)前にて聖火が灯されたものである。

大会の聖火リレーの聖火台として使用され、民政府(現県庁)前にて聖火が灯されたものである。

製作者の、森山一成氏の好意により、東京オリンピックの聖火台として、久志村(当時)に

寄贈され、嘉陽区民をはじめとする、地域住民の協力により、現在の地に移設された。

寄贈され、嘉陽区民をはじめとする、地域住民の協力により、現在の地に移設された。

聖火台として当時の姿を今に伝えるオリンピックレガシーは、第3回アジア競技大会・

第18回オリンピック東京大会の聖火を灯し、2020年東京オリンビック・バラリンビック聖火

リレーで、3度目の聖火を迎える。

第18回オリンピック東京大会の聖火を灯し、2020年東京オリンビック・バラリンビック聖火

リレーで、3度目の聖火を迎える。

聖火宿泊碑(久志村行政による)

1964 (昭和39 )年9月、オリンピック東京大会の聖火が嘉陽に宿泊したことを記念して

建設された。宿泊碑の月日が1964年9月7日となっているが、台風で型火の到着が、1日遅れた

ためである。実際の宿泊の日は9月8日である。

建設された。宿泊碑の月日が1964年9月7日となっているが、台風で型火の到着が、1日遅れた

ためである。実際の宿泊の日は9月8日である。

聖火の到着前に、宿泊碑の建設を行い、宿泊した当日に除幕式を行った。当時の村民の、

聖火宿泊にかける熱意と思いが伝わる。以後、この日を基点として「聖火宿泊記念駅伝・

20kmロードレース大会」が毎年開催されている。

聖火宿泊にかける熱意と思いが伝わる。以後、この日を基点として「聖火宿泊記念駅伝・

20kmロードレース大会」が毎年開催されている。

聖火のあとさきの碑(嘉陽区民による)

1965 (昭和40 )年3月28日除幕式挙行。嘉陽小中学校PTAの記念事業として、PTA会員及び

全校区民、区出身者の協力を得て建立された。当時の、嘉陽区民の聖火を迎える感動と興奮、

聖火が去った後の虚説感や充実感などが表現されている。」

全校区民、区出身者の協力を得て建立された。当時の、嘉陽区民の聖火を迎える感動と興奮、

聖火が去った後の虚説感や充実感などが表現されている。」

~久志地域ロゴに込められた想い~

・朝日の昇る名護東海岸

・聖火台に灯る炎は、当時の感動と興奮、13区が守り続けてきた地域の誇り

・聖火台を支える13本のラインは、久志13区をイメージ

・1964年から2020年。そして未来へとツナグ地域の請り、受け継いでいく想い、

未来への希望

「 聖火のあとさき 」碑。

「 聖火のあとさき

世界を相手に嘉陽が

お祭り行事をしたのだから大ごとだ

心の片隅に生えた小さな企が みるみる

聖火が近づくにつれてふくれ上がり

ただならぬ様相を呈し とうとう

村人では手におえないものとなった

か やっとのこと手綱は放さなかった

昨日も今日も 純粋な聖火到来の希望に

励まされながらも待ちくたびれた挙句

すかさず西の果からギリシャから

御神火は赤橙の光に白い煙を引いて

すいすいトクトクと

日の丸の渦波を突走って

海近く森近く

オリンピア に似ているという

潮騒の嘉陽 の岸辺にランランと燃えた

安堵か神秘か感激か シュンとした

興奮がそこの群集を掩うていた

そして聖火の台風一過

嘉陽も人も名残りさびしくさびれた

しかし満足と喜びの後味は良く

五輪の池は静かに平和の影を映し

碑文は永く後世に語り告げん」

そして「嘉陽海岸」まで足を延ばす。

東海岸に面した嘉陽集落沿いに続く細長いビーチ。

国道脇だが、モクマオウの防風林のおかげで比較的静か。遊泳禁止のようであったが。

海面からニョッキと付き出た岩が印象的。

右手には「ギミ崎」そしてその先に「安部オール島」。

「聖火台」の左手にあった門には「嘉陽小学校」と。

名護市立「嘉陽小学校」(沖縄県名護市嘉陽41)が閉校したのは、2009年3月末のこと。

環境に抱かれて、生徒はのびのびと成長することができたようです。

当校の歴史上特筆すべき点、それは東京オリンピックの聖火が宿泊した施設であるということ。

実際に現地にはその史実を記す記念碑も佇んでいたのであった。

現在は自然環境を学べる施設(美ら島自然学校)として引き続き地域にとって大切な場所と

なっているのだ と。

本日は休校日です 」と。

毎週月曜日、年末年始は休校日 と。

さらに「国道331号」を北上して進むと「嘉陽層の褶曲(国指定天然記念物)」の案内が

あったので右折して「天仁屋ビーチ」に、向かって進むと右側に案内板が立っていた。

「天仁屋原遺跡(てにやばるいせき)」と。

天仁屋公民館の南東側、神アサギやニガミヤーなどの拝所のある広場は天仁屋の初期集落と

考えられており、グスク時代の土器片や中国製の青磁、青花、近世~近代の沖縄製陶器などが

採集されています。

グスク時代から近代までの遺物が採集されていることから、天仁屋集落の歴史を知る上で重要な

遺跡となっています と。

「天仁屋原遺跡」案内板。

「天仁屋の初期集落跡と考えられており、グスク時代の土器片や中国産の青磁、染付や近世・

近代の沖縄産陶器が採集されています。グスク時代から近代までの遺物が採集されている

ことから、天仁屋集落の歴史を知る上で重要な遺跡となっています。

時代:グスク時代~近代(約900年前~約70年前)」。

「天仁屋原遺跡」案内板の近くに、石が転がっていたがこれも遺跡から発掘された

ものなのであっただろうか。

「嘉陽層の褶曲(国指定天然記念物)」案内板がここにも。

石鳥居。

「天仁屋御嶽」があり「天仁屋の宮」とも呼ばれており、集落の住民により拝まれている と。

「天仁屋の宮」のイビ。

「天仁屋御嶽/天仁屋の宮」は「琉球国由来記(1713年)」に「アフラヤマ嶽/神名:コパヅカサノ

御イベ」と記されており、ニガミ(根神)の崇み所であったと伝わります。ニガミ(根神)とは

集落発祥のニーヤ(根家)から出たノロ(祝女)を意味します。「天仁屋集落」にはかつて

ニガミ(根神)、ウドゥイガミ(踊神)、サンナンモー(神人の小使い)、ニーブガミ(男神)と呼ばれる

神役が存在していました。「天仁屋御嶽/天仁屋の宮」の鳥居を抜けた先には「天仁屋御嶽」の

イビが鎮座しており、御嶽で最も重要な聖域であると崇められています。

この御嶽は「天仁屋集落」の南西側にある「嘉陽ウイグシク(上城)」へのウトゥーシ(遥拝所)で

あるとされています とネットから。

「天仁屋」バス停の奥には「神アサギ」があった。

「神アサギ」は、集落の守護神を歓待する祭祀の場で、集落を守護する御嶽の近くにあります。

御嶽はノロなどの神女以外入ることが許されていないため、人々が集い祭祀に加われるのは

この場所になります。神女たちが御嶽へ遥拝したり、神歌を謡ったり、神酒のふるまいを

受けたりする場所として使われます。 ここの「神アサギ」の特徴は寄棟の茅葺小屋で、軒が低く

中へ入るためには腰をかがめなければ入ることができません。柱は石柱を地中に挿しただけの

穴屋【アナヤー】形式で、屋根は扠首(さす)構造でできています。 現在でも「神アサギ」で

祭祀が行われていますが、戦後に建てられた建物の多くは、瓦屋根やコンクリート造づくりと

なっています。

御嶽はノロなどの神女以外入ることが許されていないため、人々が集い祭祀に加われるのは

この場所になります。神女たちが御嶽へ遥拝したり、神歌を謡ったり、神酒のふるまいを

受けたりする場所として使われます。 ここの「神アサギ」の特徴は寄棟の茅葺小屋で、軒が低く

中へ入るためには腰をかがめなければ入ることができません。柱は石柱を地中に挿しただけの

穴屋【アナヤー】形式で、屋根は扠首(さす)構造でできています。 現在でも「神アサギ」で

祭祀が行われていますが、戦後に建てられた建物の多くは、瓦屋根やコンクリート造づくりと

なっています。

扠首構造とは、逆V字型に寄りかかった2本の材を、水平方向に架けられた材で

支えた構造で、沖縄ではこの2本の材を【リン】と呼よびます。小屋組みでは、頂部の棟木

(屋根の頂部に用いる水平材)部分でこの【リン】を交差させて結ぶことで、小屋内に束が

立たず内部を広くとることができます と。

支えた構造で、沖縄ではこの2本の材を【リン】と呼よびます。小屋組みでは、頂部の棟木

(屋根の頂部に用いる水平材)部分でこの【リン】を交差させて結ぶことで、小屋内に束が

立たず内部を広くとることができます と。

そして坂道を下って行くと、海岸の岩場の手前に案内板が姿を現した。

「国指定天然記念物 名護市 嘉陽層の褶曲」。

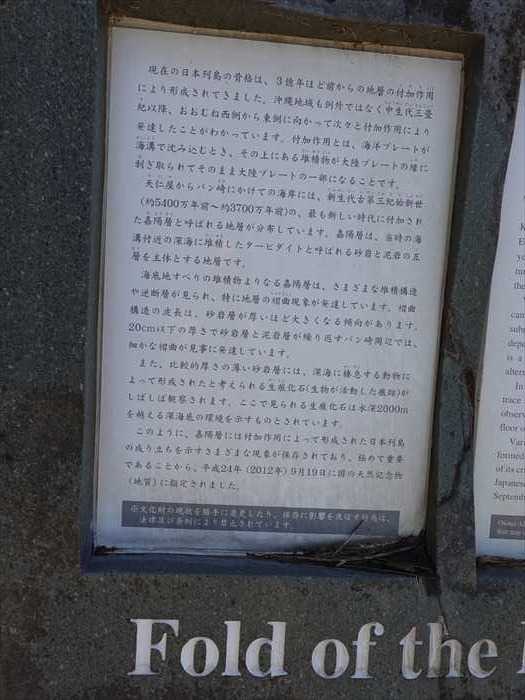

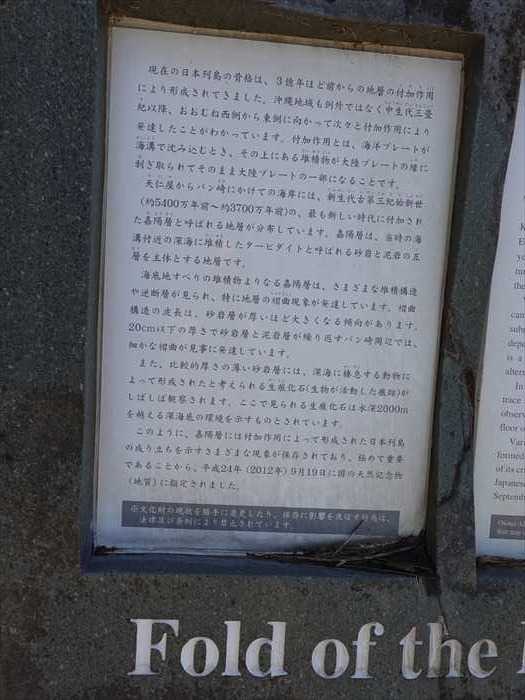

「現在の日本列島の骨格は、3億年ほど前からの地層の付加作用により形成されてきました。

沖縄地域も例外ではなく中生代三畳紀以降、おおむね西側から東側に向かって次々と付加作用に

より発達したことがわかっています。付加作用とは、海洋プレートが海溝で沈み込むとき、

その上にある堆積物が大陸プレートの縁に剥ぎ取られてそのまま大陸プレートの一部に

なることです。

沖縄地域も例外ではなく中生代三畳紀以降、おおむね西側から東側に向かって次々と付加作用に

より発達したことがわかっています。付加作用とは、海洋プレートが海溝で沈み込むとき、

その上にある堆積物が大陸プレートの縁に剥ぎ取られてそのまま大陸プレートの一部に

なることです。

天仁屋からバン崎にかけての海岸には、新生代古第三紀始新世(約5400万年前~約3700万年前)の

最も新しい時代に付加された嘉陽層と呼ばれる地層が分布しています。嘉陽層は、当時の

海溝付近の深海に堆積したタービダイトと呼ばれる砂岩と泥岩の互層を主体とする地層です。

最も新しい時代に付加された嘉陽層と呼ばれる地層が分布しています。嘉陽層は、当時の

海溝付近の深海に堆積したタービダイトと呼ばれる砂岩と泥岩の互層を主体とする地層です。

海底地すべりの堆積物よりなる嘉陽層は、さまざまな堆積構造や逆断層が見られ、特に地層の

褶曲現象が発達しています。褶曲構造の波長は、砂岩層が厚いほど大きくなる傾向があります。

褶曲現象が発達しています。褶曲構造の波長は、砂岩層が厚いほど大きくなる傾向があります。

20cm以下の厚さで砂岩層と泥岩層が繰り返すバン崎周辺では、細かな褶曲が見事に発達して

います。

います。

また、比較的厚さの薄い砂岩層には、深海に棲息する動物によって形成されたと考えられる

生痕化石(生物が活動した痕跡)がしばしば観察されます。ここで見られる生痕化石は水深2000m

生痕化石(生物が活動した痕跡)がしばしば観察されます。ここで見られる生痕化石は水深2000m

を越える深海底の環境を示すものとされています。

このように、嘉陽層には付加作用によって形成された日本列島の成り立ちを示すさまざまな現象が

保存されており、極めて重要であることから、平成24年( 2012年) 9月19日に国の天然記念物

(地質)に指定されました。」

保存されており、極めて重要であることから、平成24年( 2012年) 9月19日に国の天然記念物

(地質)に指定されました。」

「嘉陽層の褶曲」案内地図。

【 付加作用の仕組み 】👈リンク。

「国指定天然記念物「名護市嘉陽層の褶曲」を見学されるみなさまへ

褶曲のある海岸線はとても崩れやすく、土砂崩れが何度も起きています。

見学の際は、崖に近づかす、離れて観察しましよう。」

「嘉陽層の褶曲」案内地図では、海に向かって右側の「嘉陽層の褶曲」の位置が示されていたが

勘違いして左側に行ってしまったことに今、気がついたのであったが。

海蝕洞を見る。

近づいて。

海蝕洞の上には「嘉陽層の褶曲」が確認できた。

嘉陽層と呼ばれる地層。

ここには激しい褶曲が、逆断層か。

北側の絶景を見る。

ズームして。

正面の岩島。

天仁屋崎からバン崎を望む。

別の場所に移動して。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.