PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

イシミカワ、コンニ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん綾瀬市の寺社史蹟巡… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「国道331号」を更に北上する。

次に「東村ふれあいヒルギ公園」を訪ねた。

慶佐次(げさし、けさし)の沿岸に繁茂するヒルギ林(マングローブ)など、熱帯特有の植物が

観察できる公園。

なかでも、「ヤエヤマヒルギ」は国の天然記念物にも指定されており、ここが北限の地とされる。

国頭郡東村字慶佐次54−1。

「やんばる国立公園 慶佐次湾」

「国立公園 東村ふれあいヒルギ公園 案内図」

展望台の前方からヒルギ林(マングローブ)を見る。

ヒルギ科ヤエヤマヒルギ属の常緑高木。

別名オオバヒルギ(大葉蛭木、大葉漂木)、シロバナヒルギ(白花蛭木、白花漂木)。

幹の根元をズームして。

幹の根本近くから周囲に向かって、多数の弓なりの形状の呼吸根を伸ばしているのだ。

この呼吸根は、幹の下部から斜め下に向かって出て、枝分かれしながら泥に入り込むので、

見かけはタコノキ類のものに似ている。むしろ幹を支えているようにも見えるので、支柱根と

言うこともあるのだ。

果実は卵形で、樹上にあるうちに先端から長さ30cm以上にも及ぶ細長い緑色の幼根が伸びる

ことから、胎生種子と呼ばれる。成熟した胎生種子は、他のマングローブ植物と同様に母樹から

落ちて海流に乗って移動する海流散布によって分布を広げるとのこと。

こちらの写真はネットから。

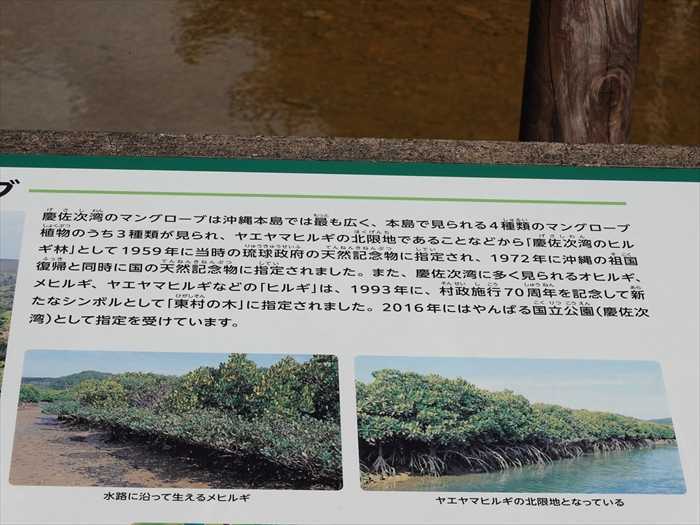

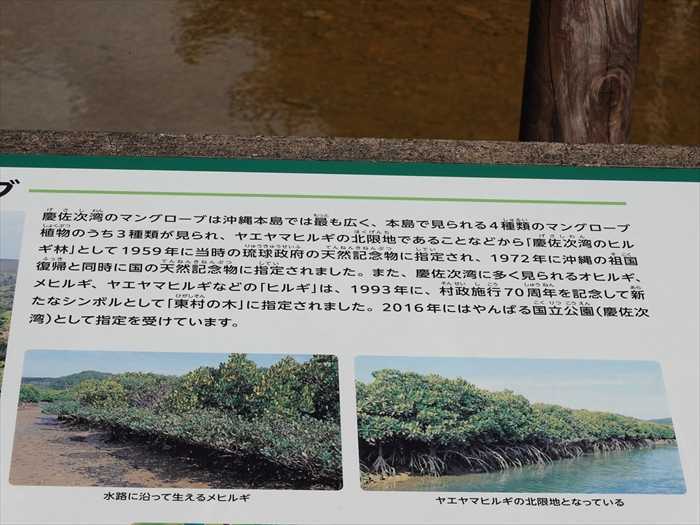

慶佐次湾のマングローブは沖縄本島では最も広く、本島で見られる4種類のマングローブ植物の

うち3種類が見られ、ヤ工ヤマヒルギの北限地であることなどから「慶佐次湾のヒルギ林」として

1959年に当時の琉球政府の天然記念物に指定され、1972年に沖縄の祖国復帰と同時に国の

天然記念物に指定されました。また、慶佐次湾に多く見られるオヒルギ、メヒルギ、

ヤ工ヤマヒルギなどの「ヒルギ」は、1993年に、村政施行70周年を記念して新たなシンボル

として「東村の木」に指定されました。2016年にはやんばる国立公園(慶佐次湾)として指定を

受けています。」

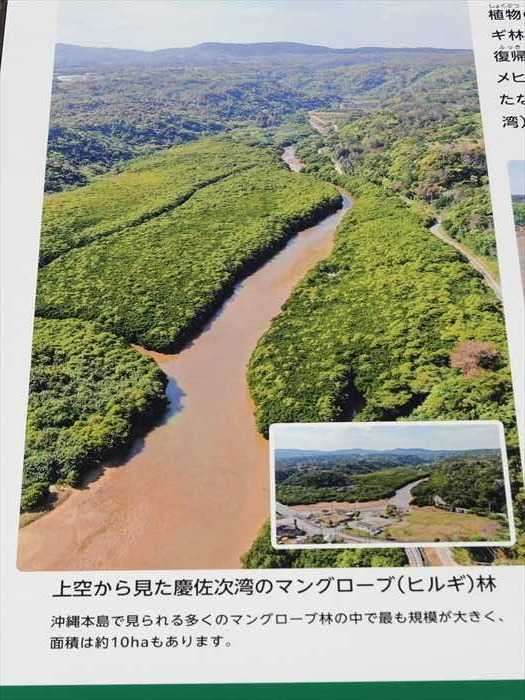

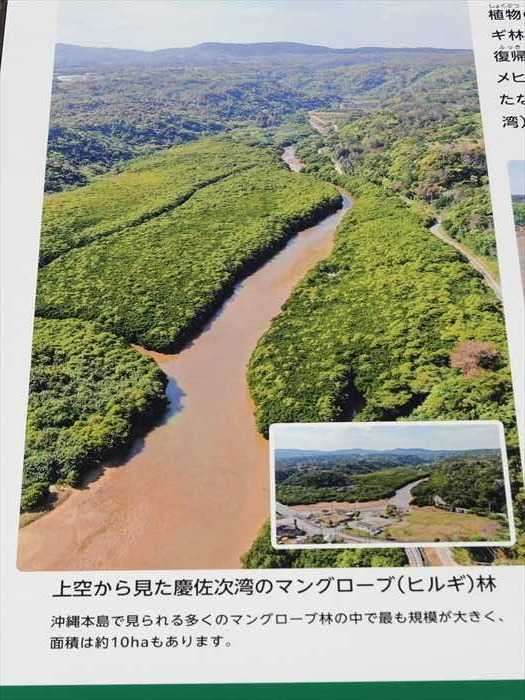

「 上空から見た慶佐次湾のマングロープ(ヒルギ)林

「 マングローブに棲む生き物たち

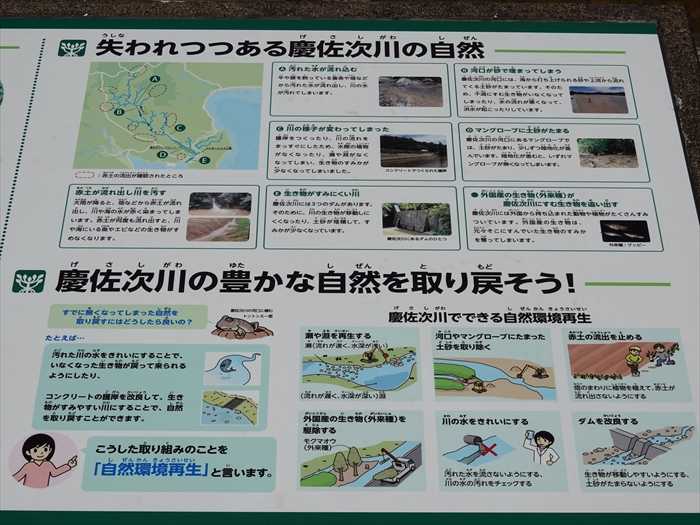

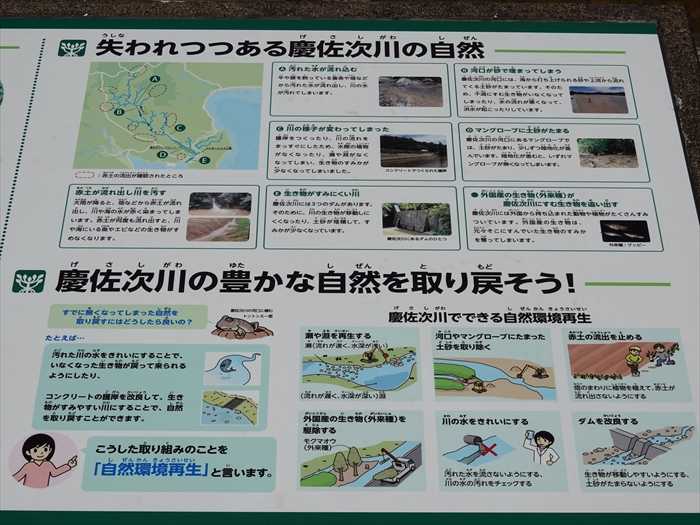

「 失われつつある慶佐次川の自然 」

「 慶佐次川の豊かな自然を取り戻そう! 」

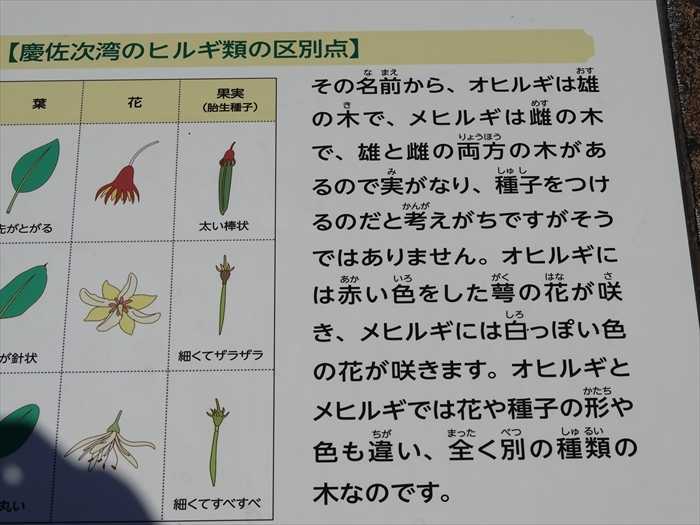

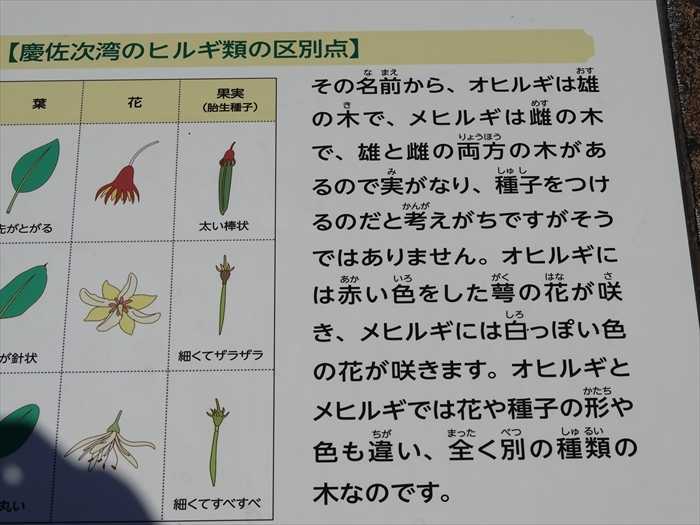

【 慶佐次湾のヒルギ類の区別点 】

「展望台」。

展望台からマングローブを見る。

公園の入口にはシオマネキ(カニ)のシンボルが。

意外と大きいので迫力があるのであった。

国道331号の 「慶佐次大橋」。

公園事務所のガラス戸に貼ってあった「外来ヘビ類の目撃情報を集めています。

「 沖縄・東村 観光あんないマップ 」

「 ウッパマ 慶佐次湾のヒルギ林 」案内板。

「ウッパマ」は沖縄の方言で、漢字で「大浜」と書くと。

その名前の通り、長い砂浜が続く、静かな場所と。

「ウッパマ」はそんな東村の慶佐次エリアにある。

マングローブ林で有名な川のある場所から車で数分のところに「ウッパマ公園」があり、

その先が海になっているのであった。

「東村ふれあいヒルギ公園」入り口左にあった「 天然記念物 慶佐次湾のヒルギ 」案内石柱。

次に「東村ふれあいヒルギ公園」の前、「国道331号」を渡った場所にあった

建物を訪ねた。

入り口には「シーサー」が鎮座。

シーサーは、ここ沖縄県などでみられる伝説の獣像。

魔除けの意味を持ち、入口や屋根の上に設置されることが多いとされている。

名前は「獅子(しし)」(元はサンスクリット語のライオン、シンハー)を沖縄語で発音した

ものである。八重山方言ではシィーシィー、シーシ-という。

一体で置かれることも、仏教の影響か阿吽像一対で置かれることもあるが、単体よりも一対で

置かれることの方が多いとも言われる。阿吽の違いにより雌雄の別があり、各々役割があるという。

一般的に口の開いたシーサーが雄で向かって右側に置き、福を招き入れ、口を閉じたシーサーが

雌で向かって左側に置き、あらゆる災難を家に入れないとされているが、口の開け閉めによる

雄雌の区別には議論があるという。

敷地内の植栽には濃いオレンジ色の花が。

沖縄三大名花の一つ 「サンダンカ(山丹花)」であろう。

鮮やかな赤色やオレンジ色の花を咲かせるサンダンカ。

ビビッドな花色とその特徴的な姿は、この時期・沖縄の夏?の景色にぴったり!!

慶佐次地区公民館の立つ中庭にあったのが「 島袋正雄(しまぶくろ まさお)師之像 」。

島袋 正雄 👈リンク(しまぶくろ まさお、1922年9月25日 - 2018年4月24日)は、

沖縄県国頭郡東村慶佐次出身。 国の重要無形文化財「琉球古典音楽」の保持者(人間国宝)に

認定された。

台座には「 歌の道学で 」と。

自己の心を修める要と思い、歌の道を学んで、人の道の真理を悟りなさい、という意味

であろうか?

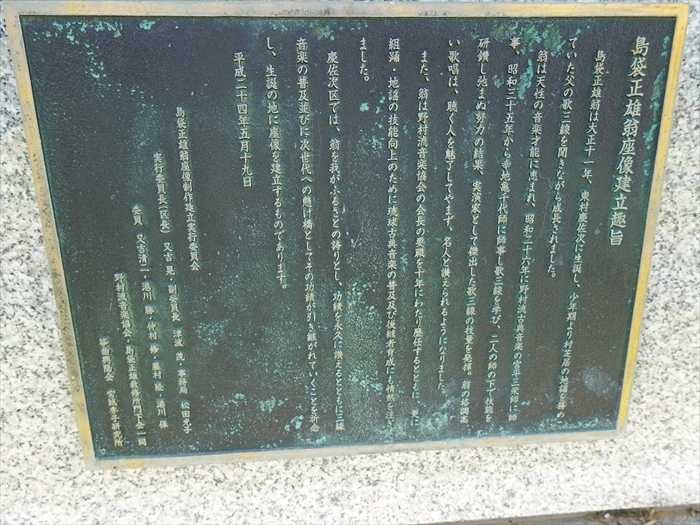

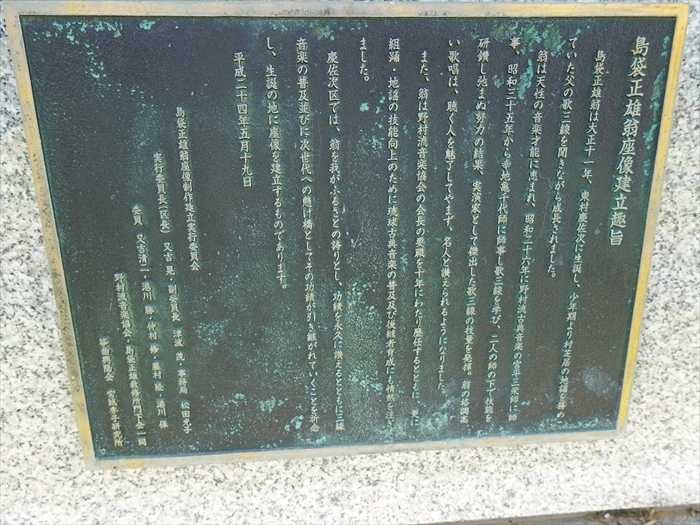

「 島袋正雄翁座像建立趣旨

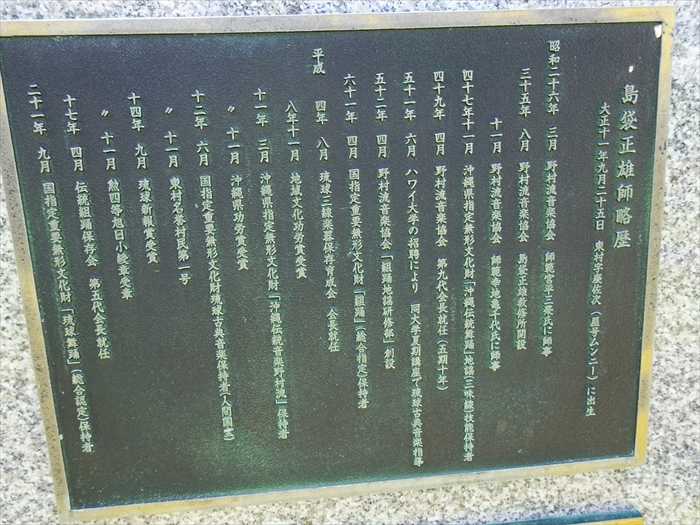

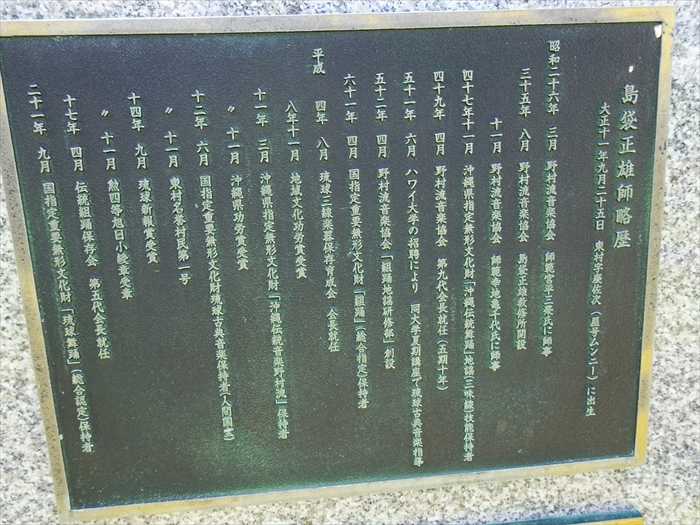

「 島袋正雄師略歴 」。

略歴は省略。

右は

「 大正十年三月三十一日創立 慶佐次育英会 創立記念碑 」

左は

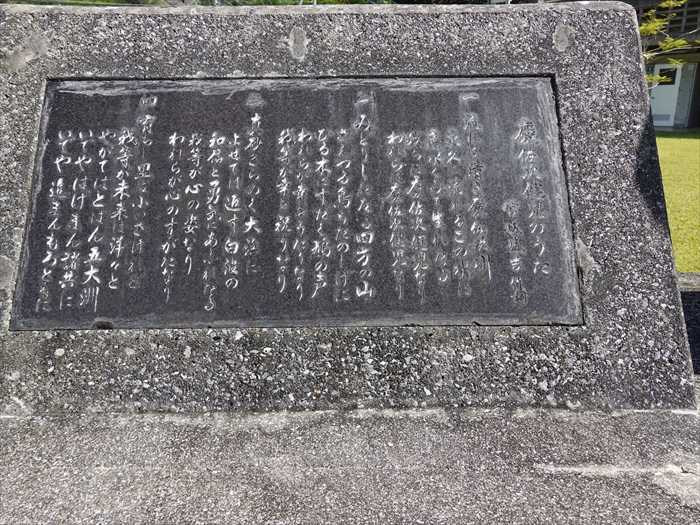

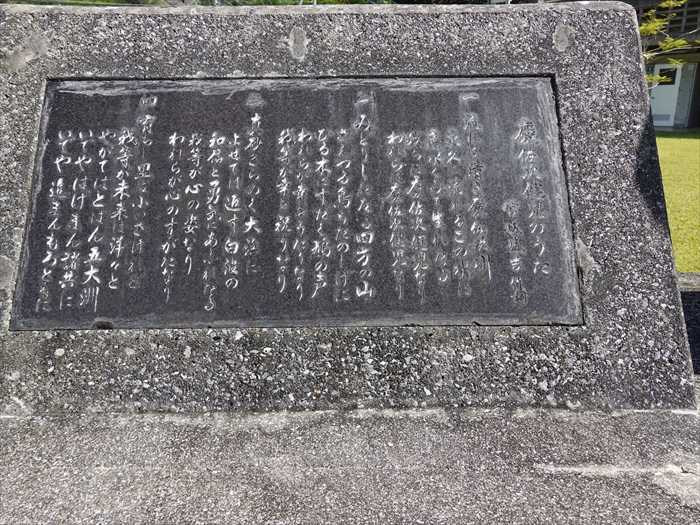

「 慶佐次健児のうた 」碑。

「 慶佐次健児のうた 宮城盛吉作詞

一、流れは清き慶佐次川 永久に流れるこの水に

産水くみて生れたる 我らは慶佐次健児なり

われらは慶佐次健児なり

ニ、みどりしたたる四方の山 さえづる鳥もたのしげに

ひる木にすだく鳩の声 われらが幸をうたうなり

我等が幸を祝うなり

三、真砂きらめく大浜に よせては返す白波の

和信と勇気にあふれなる 我等が心の姿なり

われらが心のすがたなり

四、育ちし里は小さいけれど 我等が未来は洋々と

やがてはとばん五代州 いでやはげまん諸共に

いでや進まんもろともに」

「 慶佐次地区公民館 」。

慶座次共同売店の建物の煙突?にも「慶座次湾のヒルギ林」と。

慶座次の汚水マンホール蓋。

慶佐次湾のマングロープ(ヒルギ)林を進む二人乗りのカヤックとヒルギ林そして

東村の村章がデザインされていた。

この木は?

ホウオウボク(鳳凰木)であっただろうか。

パイナップルに似た果実を付けていたタコノキ科の常緑樹「アダン(阿檀)」。

公園の係の方に名前を尋ねたが、度忘れしてしまったと。

タコノキ科タコノキ属(パンダヌス属)の常緑樹。奄美大島~沖縄から台湾、東南アジア、

太平洋諸島まで亜熱帯~熱帯地域に広く分布する。タノノキ属は「蛸の木属」。

海岸のそばで群落をつくることが多く、横に伸びた枝からタコの足のように支柱根を垂らす。

樹高は3~6mほど。幹にはリング状に落葉痕が並ぶ。

「アダン」は、沖縄に出かけると目にすることが多い南国の雰囲気あふれる植物。

「アダン」の実には毒があるともいわれていると。

「アダン」がどのような実で、沖縄ではアダンがどのような食べ方をされているのかを

ネットで調べてみました。

「アダンは実だけでなく、葉も食べることができます。人間が食用として主に用いられて

いるのはアダンの新芽や葉です。主に石垣島や宮古島などで観光客向けにアダンの茎や葉を

使った料理がされています。また、お供え物としてもアダンが利用されることがあったそうです。

ヤドカリなどの好物というイメージや、アダンには毒があると聞いている方も多いことからも、

一般的には食べられていないことが多いです。アダンが食べられていない理由がいくつか

あります。

アダンの実は硬く、繊維がたくさんつまっています。サトウキビのようなイメージで食べられる

範囲も少ないため、食用としてはあまり適していません。

アダンの実は中心の白い芯の部分が食べられる部位です。食べるとほのかに甘い味がします。

パイナップルのような見た目と一変、アダンの実はそれほど甘くないのであまり食べられて

いないようです。

アダンをおいしくいただくにはあく抜きをするなどと少し手間がかかりますが、沖縄や南国地域に

出かけた際はアダンを使った料理がどんな味かも、お店でぜひお試しください。」と。

断面はこのようになっていると。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次に「東村ふれあいヒルギ公園」を訪ねた。

慶佐次(げさし、けさし)の沿岸に繁茂するヒルギ林(マングローブ)など、熱帯特有の植物が

観察できる公園。

なかでも、「ヤエヤマヒルギ」は国の天然記念物にも指定されており、ここが北限の地とされる。

国頭郡東村字慶佐次54−1。

「やんばる国立公園 慶佐次湾」

「国立公園 東村ふれあいヒルギ公園 案内図」

近づいて。

東村にある「東村ふれあいヒルギ公園」は、熱帯特有の自然を身近に感じられる緑あふれる公園。

やんばる国立公園にも指定されている慶佐次湾のそばに造られた公園で、園内には展望台や

遊歩道を設置。ドライブの立寄りスポットとしてや、マングローブカヤックツアーを楽しむ人が

多く訪れる人気の場所のようであった。

「ヒルキ(天然記念物)やシオマネキ等生物の保護のため、マンクロープ林内へ立ち入りを

禁止 します。」と。

近づいて。

東村にある「東村ふれあいヒルギ公園」は、熱帯特有の自然を身近に感じられる緑あふれる公園。

やんばる国立公園にも指定されている慶佐次湾のそばに造られた公園で、園内には展望台や

遊歩道を設置。ドライブの立寄りスポットとしてや、マングローブカヤックツアーを楽しむ人が

多く訪れる人気の場所のようであった。

「ヒルキ(天然記念物)やシオマネキ等生物の保護のため、マンクロープ林内へ立ち入りを

禁止 します。」と。

展望台の前方からヒルギ林(マングローブ)を見る。

ヒルギ科ヤエヤマヒルギ属の常緑高木。

別名オオバヒルギ(大葉蛭木、大葉漂木)、シロバナヒルギ(白花蛭木、白花漂木)。

幹の根元をズームして。

幹の根本近くから周囲に向かって、多数の弓なりの形状の呼吸根を伸ばしているのだ。

この呼吸根は、幹の下部から斜め下に向かって出て、枝分かれしながら泥に入り込むので、

見かけはタコノキ類のものに似ている。むしろ幹を支えているようにも見えるので、支柱根と

言うこともあるのだ。

果実は卵形で、樹上にあるうちに先端から長さ30cm以上にも及ぶ細長い緑色の幼根が伸びる

ことから、胎生種子と呼ばれる。成熟した胎生種子は、他のマングローブ植物と同様に母樹から

落ちて海流に乗って移動する海流散布によって分布を広げるとのこと。

こちらの写真はネットから。

慶佐次湾のマングローブは沖縄本島では最も広く、本島で見られる4種類のマングローブ植物の

うち3種類が見られ、ヤ工ヤマヒルギの北限地であることなどから「慶佐次湾のヒルギ林」として

1959年に当時の琉球政府の天然記念物に指定され、1972年に沖縄の祖国復帰と同時に国の

天然記念物に指定されました。また、慶佐次湾に多く見られるオヒルギ、メヒルギ、

ヤ工ヤマヒルギなどの「ヒルギ」は、1993年に、村政施行70周年を記念して新たなシンボル

として「東村の木」に指定されました。2016年にはやんばる国立公園(慶佐次湾)として指定を

受けています。」

「 上空から見た慶佐次湾のマングロープ(ヒルギ)林

沖縄本島で見られる多くのマングロープ林の中で最も規模が大きく、

面積は約10ha(100,000m2)もあります。」

面積は約10ha(100,000m2)もあります。」

「 マングローブとは

海岸をよく見ると、満潮の日は海になり、干潮の時には陸地のようになるところがあります。

このような場所のうち、川の河口付近の、真水と海水が混じり合う場所を汽水域と呼んでいます。

このような場所のうち、川の河口付近の、真水と海水が混じり合う場所を汽水域と呼んでいます。

マングローブとは、熱帯や亜熱帯地方のこのような汽水域に、海水の塩分濃度に耐えられる

樹木がたくさん集まってできる林や森のことをいいます。

マングローブに生える植物

樹木がたくさん集まってできる林や森のことをいいます。

マングローブに生える植物は、陸上の植物とは違った形や性質を持っています。いちばん大きな

違いは根です。陸上の植物は水を求めて広く深く地面の中で伸びていますが、マングロープに

生える植物は、地面の上でタコの足のようになっていたり、くねくねとシャクトリムシが這う

ような格好になっていたり、波形になっていたりします。また、植物の体の中では害になる

塩分を体の外に出したり、吸い込まないようにする性質を持っていると考えられています。」

違いは根です。陸上の植物は水を求めて広く深く地面の中で伸びていますが、マングロープに

生える植物は、地面の上でタコの足のようになっていたり、くねくねとシャクトリムシが這う

ような格好になっていたり、波形になっていたりします。また、植物の体の中では害になる

塩分を体の外に出したり、吸い込まないようにする性質を持っていると考えられています。」

「 マングローブに棲む生き物たち

慶佐次川でみられる貴重な生き物

マングローブには、鳥、昆虫、貝、カニ、工ビ、魚などの多くの生き物たちが棲んでいます。」

「 失われつつある慶佐次川の自然 」

「 慶佐次川の豊かな自然を取り戻そう! 」

【 慶佐次湾のヒルギ類の区別点 】

「その名前から、オヒルギは雄の木で、メヒルギは雌の木で、雄と雌の両方の木があるので

実がなり、種子をつけるのだと考えがちですがそうではありません。オヒルギには赤い色をした

萼の花が咲き、メヒルギには白っぽい色の花が咲きます。オヒルギとメヒルギでは花や種子の形や

実がなり、種子をつけるのだと考えがちですがそうではありません。オヒルギには赤い色をした

萼の花が咲き、メヒルギには白っぽい色の花が咲きます。オヒルギとメヒルギでは花や種子の形や

色も違い、全く別の種類の木なのです。」

「展望台」。

展望台からマングローブを見る。

公園の入口にはシオマネキ(カニ)のシンボルが。

意外と大きいので迫力があるのであった。

国道331号の 「慶佐次大橋」。

公園事務所のガラス戸に貼ってあった「外来ヘビ類の目撃情報を集めています。

これらの外来へビは、やんばる三村(大宜味村・東村・国頭村)ではまだ分布していないことに

なっています

なっています

そのため、早期発見・初期防除がとても大切です。

【特定外来生物】

タイワンハブ 80 ~ 130 cm

タイワンハブ 80 ~ 130 cm

中国南部、台湾原産。ハブ酒に用いるため輸入されたものが逃げるなどして、名護市などで急速に

分布を広けている。ハブよリー回り小さいが、気性が荒く攻撃的。うかつに近づくと矢のよう

飛びかかってくる。

【特定外来生物】

分布を広けている。ハブよリー回り小さいが、気性が荒く攻撃的。うかつに近づくと矢のよう

飛びかかってくる。

【特定外来生物】

タイワンスジオ

180 ~ 270cm

台湾原産。うるま市や沖縄市などで分布を広げている。

しっぽの両側の黒いスジが特徴的でこの名がついている。毒はないが、2mを超える大きなヘビと

なリ、ネズミや小鳥を好んで食べるため、もともとすんでいた生きものに深刻な影響をおよぼすと

考えられている。

以下 略」と。

なリ、ネズミや小鳥を好んで食べるため、もともとすんでいた生きものに深刻な影響をおよぼすと

考えられている。

以下 略」と。

「 沖縄・東村 観光あんないマップ 」

「 ウッパマ 慶佐次湾のヒルギ林 」案内板。

「ウッパマ」は沖縄の方言で、漢字で「大浜」と書くと。

その名前の通り、長い砂浜が続く、静かな場所と。

「ウッパマ」はそんな東村の慶佐次エリアにある。

マングローブ林で有名な川のある場所から車で数分のところに「ウッパマ公園」があり、

その先が海になっているのであった。

「東村ふれあいヒルギ公園」入り口左にあった「 天然記念物 慶佐次湾のヒルギ 」案内石柱。

次に「東村ふれあいヒルギ公園」の前、「国道331号」を渡った場所にあった

建物を訪ねた。

入り口には「シーサー」が鎮座。

シーサーは、ここ沖縄県などでみられる伝説の獣像。

魔除けの意味を持ち、入口や屋根の上に設置されることが多いとされている。

名前は「獅子(しし)」(元はサンスクリット語のライオン、シンハー)を沖縄語で発音した

ものである。八重山方言ではシィーシィー、シーシ-という。

一体で置かれることも、仏教の影響か阿吽像一対で置かれることもあるが、単体よりも一対で

置かれることの方が多いとも言われる。阿吽の違いにより雌雄の別があり、各々役割があるという。

一般的に口の開いたシーサーが雄で向かって右側に置き、福を招き入れ、口を閉じたシーサーが

雌で向かって左側に置き、あらゆる災難を家に入れないとされているが、口の開け閉めによる

雄雌の区別には議論があるという。

敷地内の植栽には濃いオレンジ色の花が。

沖縄三大名花の一つ 「サンダンカ(山丹花)」であろう。

鮮やかな赤色やオレンジ色の花を咲かせるサンダンカ。

ビビッドな花色とその特徴的な姿は、この時期・沖縄の夏?の景色にぴったり!!

慶佐次地区公民館の立つ中庭にあったのが「 島袋正雄(しまぶくろ まさお)師之像 」。

島袋 正雄 👈リンク(しまぶくろ まさお、1922年9月25日 - 2018年4月24日)は、

沖縄県国頭郡東村慶佐次出身。 国の重要無形文化財「琉球古典音楽」の保持者(人間国宝)に

認定された。

台座には「 歌の道学で 」と。

自己の心を修める要と思い、歌の道を学んで、人の道の真理を悟りなさい、という意味

であろうか?

「 島袋正雄翁座像建立趣旨

島袋正雄翁は大正十一年、東村慶佐次に生誕し、少年期より村芝居の地謡を務めていた

父の歌三線を聞きながら成長されました。

父の歌三線を聞きながら成長されました。

翁は天性の音楽才能に恵まれ、昭和ニ十六年に野村流古典音楽の宮平三栄師に師事、

昭和三十五年から幸地亀千代師に師事し歌三線を学び、ニ人の師の下で技能を研鑽し弛まぬ

努力の結果、実演家として傑出した歌三線の技量を発揮。翁の格調高い歌唱は、聴く人を

魅了してやまず、名人と讃えられるようになりました。

努力の結果、実演家として傑出した歌三線の技量を発揮。翁の格調高い歌唱は、聴く人を

魅了してやまず、名人と讃えられるようになりました。

また、翁は野村流音楽協会の会長の要職を十年にわたり歴任するとともに、更に組踊・地謡の

技能向上のために琉球古典音楽の普及及び後継者育成にも情熱を注ぎました。

技能向上のために琉球古典音楽の普及及び後継者育成にも情熱を注ぎました。

慶佐次区では、翁を我がふるさとの誇りとし、功績を永久に讃えるとともに三線音楽の普及並びに

次世代への懸け橋としてその功績が引き継がれていくことを祈念し、生誕の地に座像を建立する

ものであります。

次世代への懸け橋としてその功績が引き継がれていくことを祈念し、生誕の地に座像を建立する

ものであります。

平成ニ十四年五月十九日」

「 島袋正雄師略歴 」。

略歴は省略。

右は

「 大正十年三月三十一日創立 慶佐次育英会 創立記念碑 」

左は

「 慶佐次健児のうた 」碑。

「 慶佐次健児のうた 宮城盛吉作詞

一、流れは清き慶佐次川 永久に流れるこの水に

産水くみて生れたる 我らは慶佐次健児なり

われらは慶佐次健児なり

ニ、みどりしたたる四方の山 さえづる鳥もたのしげに

ひる木にすだく鳩の声 われらが幸をうたうなり

我等が幸を祝うなり

三、真砂きらめく大浜に よせては返す白波の

和信と勇気にあふれなる 我等が心の姿なり

われらが心のすがたなり

四、育ちし里は小さいけれど 我等が未来は洋々と

やがてはとばん五代州 いでやはげまん諸共に

いでや進まんもろともに」

「 慶佐次地区公民館 」。

慶座次共同売店の建物の煙突?にも「慶座次湾のヒルギ林」と。

慶座次の汚水マンホール蓋。

慶佐次湾のマングロープ(ヒルギ)林を進む二人乗りのカヤックとヒルギ林そして

東村の村章がデザインされていた。

この木は?

ホウオウボク(鳳凰木)であっただろうか。

パイナップルに似た果実を付けていたタコノキ科の常緑樹「アダン(阿檀)」。

公園の係の方に名前を尋ねたが、度忘れしてしまったと。

タコノキ科タコノキ属(パンダヌス属)の常緑樹。奄美大島~沖縄から台湾、東南アジア、

太平洋諸島まで亜熱帯~熱帯地域に広く分布する。タノノキ属は「蛸の木属」。

海岸のそばで群落をつくることが多く、横に伸びた枝からタコの足のように支柱根を垂らす。

樹高は3~6mほど。幹にはリング状に落葉痕が並ぶ。

「アダン」は、沖縄に出かけると目にすることが多い南国の雰囲気あふれる植物。

「アダン」の実には毒があるともいわれていると。

「アダン」がどのような実で、沖縄ではアダンがどのような食べ方をされているのかを

ネットで調べてみました。

「アダンは実だけでなく、葉も食べることができます。人間が食用として主に用いられて

いるのはアダンの新芽や葉です。主に石垣島や宮古島などで観光客向けにアダンの茎や葉を

使った料理がされています。また、お供え物としてもアダンが利用されることがあったそうです。

ヤドカリなどの好物というイメージや、アダンには毒があると聞いている方も多いことからも、

一般的には食べられていないことが多いです。アダンが食べられていない理由がいくつか

あります。

アダンの実は硬く、繊維がたくさんつまっています。サトウキビのようなイメージで食べられる

範囲も少ないため、食用としてはあまり適していません。

アダンの実は中心の白い芯の部分が食べられる部位です。食べるとほのかに甘い味がします。

パイナップルのような見た目と一変、アダンの実はそれほど甘くないのであまり食べられて

いないようです。

アダンをおいしくいただくにはあく抜きをするなどと少し手間がかかりますが、沖縄や南国地域に

出かけた際はアダンを使った料理がどんな味かも、お店でぜひお試しください。」と。

断面はこのようになっていると。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

-

伊豆の紅葉、イルミネーションを愛でに(そ… 2024.02.08

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.