PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「出流原弁天池」を後にして県道293号線を利用して次に訪ねたのが

「樺崎八幡宮」と「樺崎寺跡」。

足利市樺崎町1723。

小川に架かる「太鼓橋」の先にあったのが「 樺崎八幡宮一の鳥居 」。

石造りの「 一の鳥居 」の先に「二の鳥居」そして参道が続いていた。

その奥に見える山の麓に神社の社殿があった。

「一の鳥居」の先に「 郷社八幡宮

その先にも「太鼓橋」が。

左手に見えたのが「 樺崎寺浄土庭園 」の池。

更に2基目の太鼓橋のあった参道を進む。

「 ㋥ ようこそ 源氏の里

歓迎 樺崎八幡宮

国史跡 樺崎寺跡」と。

㋥ は「丸に二つ引き」紋で足利将軍家の紋として有名。

そして「 二の鳥居 」。

「大祓 茅の輪神事

左・右・左と回って罪穢をお祓い下さい」と。

鳥居の扁額は「八幡宮」と。

再び「樺崎寺浄土庭園」跡を見る。

上空からの写真をネットから。

左側に「手水舎」そして石段の先に「樺崎八幡宮」の「拝殿」が姿を現す。

石段の中央の手摺に紅白の横断幕、両脇には「 ㋥ 無病息災祈願成就」と書かれた幟が並ぶ、

社務所か?

「楢崎八幡宮 令和元年 820年祭

国史跡 樺崎寺跡」と。

掲示板には

「 樺崎八幡宮 歴史と文化の町 足利

足利義兼伝 うずらの鳴かぬ里 」

中世に生きた武将・足利義兼の壮絶な生涯。人間が持つ業によって、妻・時子が自害して

しまう「蛭子伝説」を軸に、「生き入定」(永遠に生き続ける仏になる修行)という

悲願の最期を遂げた「鬼の義兼」と呼ばれた漢の生きざまを描く。

「世界TOP 1 0 0の認定国際映画祭の一つ

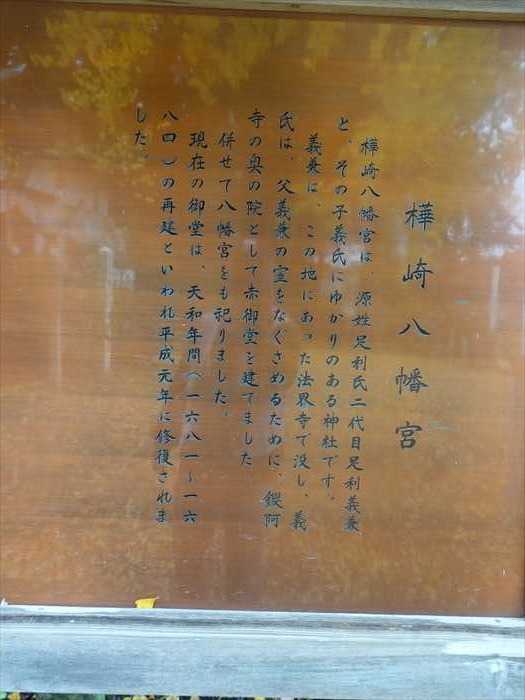

「樺崎八幡宮」案内板。

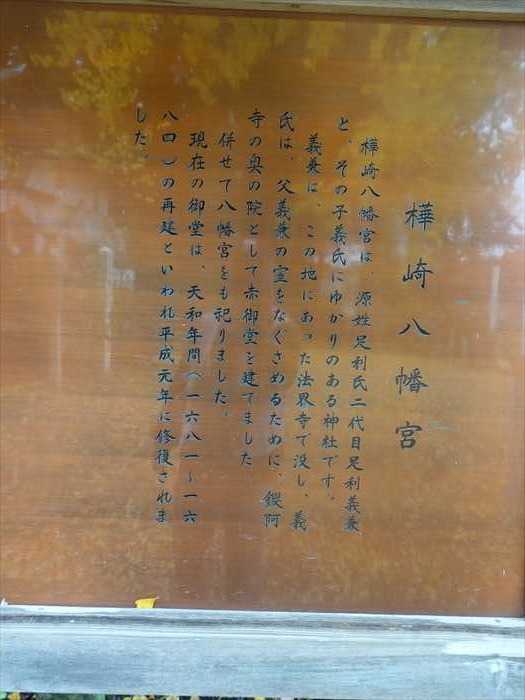

「樺崎八幡宮

樺崎八幡宮は、源氏足利氏二代目足利義兼と、その子義氏にゆかりのある神社です。

義兼は、この地にあった法界寺で没し、義氏は、父義兼の霊をなぐさめるために、鑁阿寺

(はんなじ)の奥の院として赤御堂を建てました。

併せて八幡宮をも祀りました。

現在の御堂は、天和年間(一六八一~一六八四)の再建といわれ平成元年に修復されました。」

「足利市ゆかりの社寺めぐり」案内板。

左から

●「平石八幡宮(ひらいしはちまんぐう)」

源姓足利氏4代目足利泰氏の創建と伝えられています。

●法玄寺(ほうげんじ)

足利義兼の長男・義純が、母(北条時子)の菩提のために創建したと伝えられています。

この寺には時子姫の五輪塔が残っています。

上に

●法楽寺(ほうらくじ)

足利義氏が建長元年(1249年)に創建したと伝えられています。

本堂は、足利氏15代目義政の建てた銀閣寺を模しています。

●吉祥寺(きちじょうじ)

足利頼氏が、覚恵和尚を開山として創建したと伝えられています。6月にはアジサイが咲き、

毎年6月第4土曜日・日曜日にはアジサイ祭りが行われます。

●光得寺(こうとくじ)

足利義氏が、鑁阿上人(2代目義兼)を開山として創建されたといわれています。

尊氏の重臣であった高武蔵守師直、南遠州守宗継らの五輪塔19基などがあります。

●樺崎八幡宮(史跡樺崎寺跡)

足利義兼の死後、義氏が鑁阿寺の『奥の院』としてこの地にお堂を建て、八幡を勧請して

義兼を合祀したため、本殿が社と寺の折衷式になっています。

下に

●鑁阿寺(ばんなじ)

足利一門の氏寺。源姓足利氏2代目足利義兼が、建久7年(1196年)、邸内に持仏堂を建て、

大日如来を祭ったのが始まりです。鎌倉時代の武家屋敷を今に伝えており、大正11年3月

『足利氏宅跡』として国の史跡に指定されました。

●善徳寺(ぜんとくじ)

応安元年(1368年)、足利尊氏を開基、仏満禅師を開山として創建された名刹です。

尊氏の霊位(位牌)と衣冠束帯姿の木坐像が残っています。

「拝殿」の右側にあった「大スギ」。

「天然記念物 樺崎八幡宮のスギ」柱が左手に。

右手には

「 御神木 樹齢約五百年大杉

長い年月風雨寒暖の日々を耐え、又、ニ回に渡る落雷に合いました大杉に見守られ村々の

繁栄を今に伝えております」と。

「大スギ」を見上げて。

「本殿」を「大スギ」の前から見る。

色彩豊かな「本殿」をズームして。

「本殿」の「脇障子」を。

「建造物 樺崎八幡宮本殿」木柱。

「 赤御堂跡の石段

「樺崎八幡宮」と「樺崎寺跡」。

足利市樺崎町1723。

小川に架かる「太鼓橋」の先にあったのが「 樺崎八幡宮一の鳥居 」。

石造りの「 一の鳥居 」の先に「二の鳥居」そして参道が続いていた。

その奥に見える山の麓に神社の社殿があった。

「一の鳥居」の先に「 郷社八幡宮

その先にも「太鼓橋」が。

左手に見えたのが「 樺崎寺浄土庭園 」の池。

更に2基目の太鼓橋のあった参道を進む。

「 ㋥ ようこそ 源氏の里

歓迎 樺崎八幡宮

国史跡 樺崎寺跡」と。

㋥ は「丸に二つ引き」紋で足利将軍家の紋として有名。

そして「 二の鳥居 」。

「大祓 茅の輪神事

左・右・左と回って罪穢をお祓い下さい」と。

鳥居の扁額は「八幡宮」と。

再び「樺崎寺浄土庭園」跡を見る。

上空からの写真をネットから。

左側に「手水舎」そして石段の先に「樺崎八幡宮」の「拝殿」が姿を現す。

石段の中央の手摺に紅白の横断幕、両脇には「 ㋥ 無病息災祈願成就」と書かれた幟が並ぶ、

社務所か?

「楢崎八幡宮 令和元年 820年祭

国史跡 樺崎寺跡」と。

掲示板には

「 樺崎八幡宮 歴史と文化の町 足利

足利義兼伝 うずらの鳴かぬ里 」

中世に生きた武将・足利義兼の壮絶な生涯。人間が持つ業によって、妻・時子が自害して

しまう「蛭子伝説」を軸に、「生き入定」(永遠に生き続ける仏になる修行)という

悲願の最期を遂げた「鬼の義兼」と呼ばれた漢の生きざまを描く。

「世界TOP 1 0 0の認定国際映画祭の一つ

IndieFEST Film Awardsにて受賞

日本のアニメーションの受賞は本作のみ繁村周(文星芸術大学)とRa Von(hashi tokami)監督のアニメーンヨン作品『うずらのかぬ里

--足利兼義--』(2020)がIndieFEST Film Awards(アメリカ)にて、Award of Merit賞を受賞

--足利兼義--』(2020)がIndieFEST Film Awards(アメリカ)にて、Award of Merit賞を受賞

いたしました。日本のアニメーション作品での受賞は本作が唯一で、アニメーション部門だけで

なく歴史/伝記部門、計二部門において賞をいただくことができたことは望外の慶びです。

本作は、中世・鎌倉時代の下野国足利に生き、その生涯を終えた武将・足利義兼(あしかが

よしかね)を描いた物語です。歴史資料と伝説を丹念に紐解きながら、仏教信卸を背景に、

彼の生きた時代、彼の未来への願いをつむぎ、いまなお争いや疫病に苦しむ現代に生きる人々の

希望となるよう、祈りを込めて制作しました。

義兼は、妻時子や戦いで亡くなった者の鎮魂のため、仏像(大日如来)の厨子を背負い歩み

続けます。最後の入定に至るまでの彼の心情を表現するために、さまざまな映像上の実験を行い、

切り絵と実写を織り交ぜた映像と、スチールギターの幻想的な音楽を合わせた表現が生まれ

ました。

また、作中の映像で、義兼建立時の樺崎寺平安時代末期の姿を蘇らせたことは、今後、義兼や

彼の生きた時代、彼の未来への願いをつむぎ、いまなお争いや疫病に苦しむ現代に生きる人々の

希望となるよう、祈りを込めて制作しました。

義兼は、妻時子や戦いで亡くなった者の鎮魂のため、仏像(大日如来)の厨子を背負い歩み

続けます。最後の入定に至るまでの彼の心情を表現するために、さまざまな映像上の実験を行い、

切り絵と実写を織り交ぜた映像と、スチールギターの幻想的な音楽を合わせた表現が生まれ

ました。

また、作中の映像で、義兼建立時の樺崎寺平安時代末期の姿を蘇らせたことは、今後、義兼や

樺崎寺の存在を多くの人に知ってもらううえで、大いなる指標となるでしよう.

本作品は栃木県と市の産学官連携事業として、文星芸術大学教員と学生(19期生・大島捷)、

アーティスト、歴史家、足利を想う市民が総力を結集し制作、足利灯りのある街づくり実行委員会

主催のライトアップイベントで、義兼ゆかりの鑁阿寺境内で野外上映にて発表されました。

「義兼は血で記した遺書に『みな力を合わせて生きよ」と後世に願いを託しました。足利だけで

なく、まさに世界に向けてのメッセージ。今回の受賞が、「足利義兼」を見直す契機となり、

足利や日本の歴史文化を見直す契機となることを心から願っています。」制作者一同。

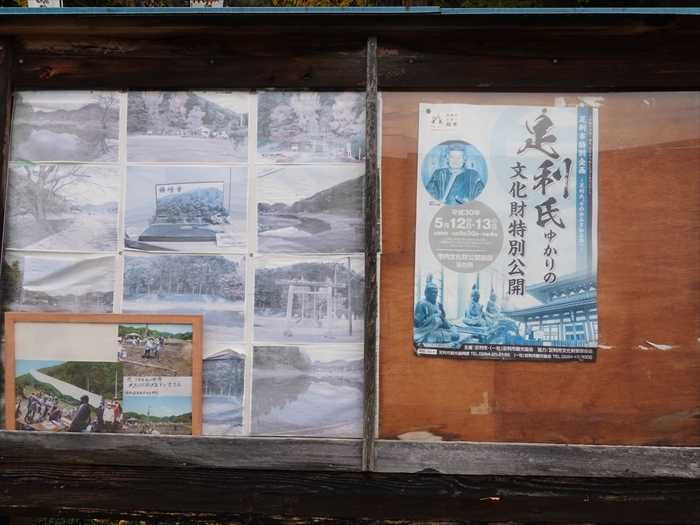

「足利氏ゆかりの文化財特別公開」

平成30年5月12日・13日と4年前のポスターが。

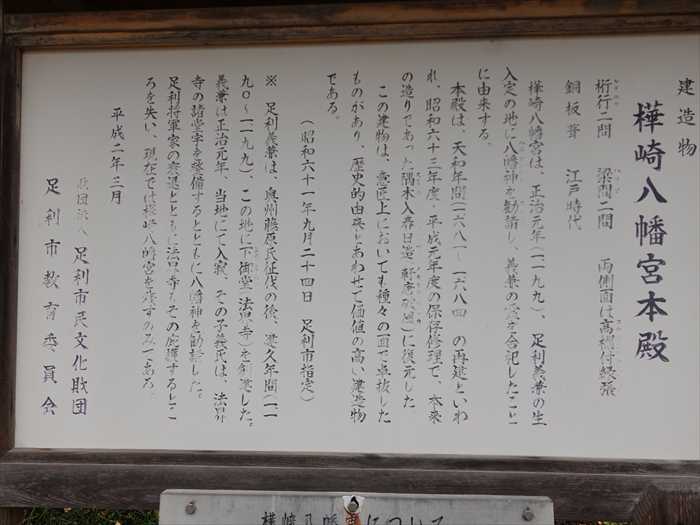

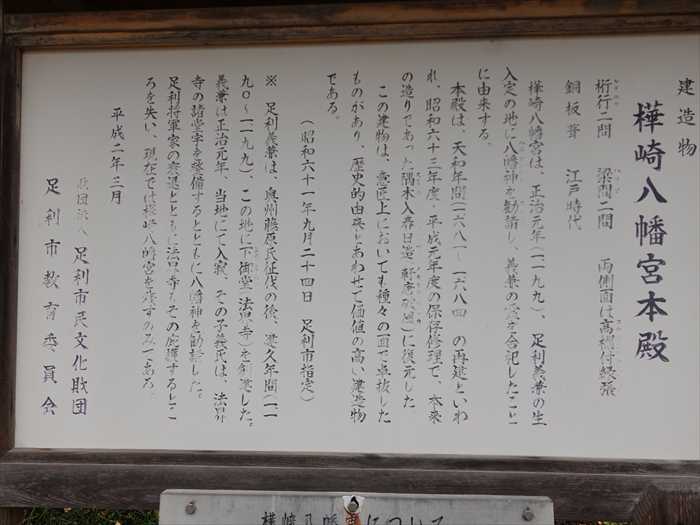

「建造物

樺崎八幡宮本殿

桁行二間 梁間二間 両側面は高欄付縁張

銅板葺 江戸時代

樺崎八幡宮は、正治元年(一一九九)、足利義兼の入定の地に八幡神を勧請し、義兼の霊を

合祀したことに由来する。

本殿は、天和年間(一六八一~一六八四)の再建といわれ、昭和六十三年度・平成元年度の

保存修理で、本来の造りであった隅木入春日造(軒唐破風)に復元した。この建物は、意匠上に

おいても種々の面で卓抜したものがあり、歴史的由来とあわせて価値の高い建造物である。

(昭和六十一年九月二十四日 足利市指定)

※ 足利義兼は、奥州藤原氏征伐の後、建久年間(一一九〇~一一九九)、この地に下御堂

(法界寺)を創建した。義兼は正治元年、当地にて入寂、その子義氏は、法界寺の緒堂宇を

整備するとともに八幡神を勧請した。足利将軍家の衰退とともに法界寺もその庇護する

ところを失い、現在は樺崎八幡宮を残すのみである」

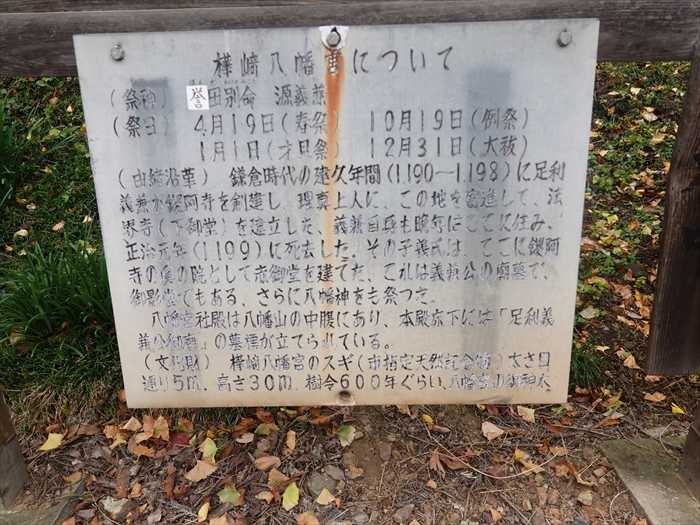

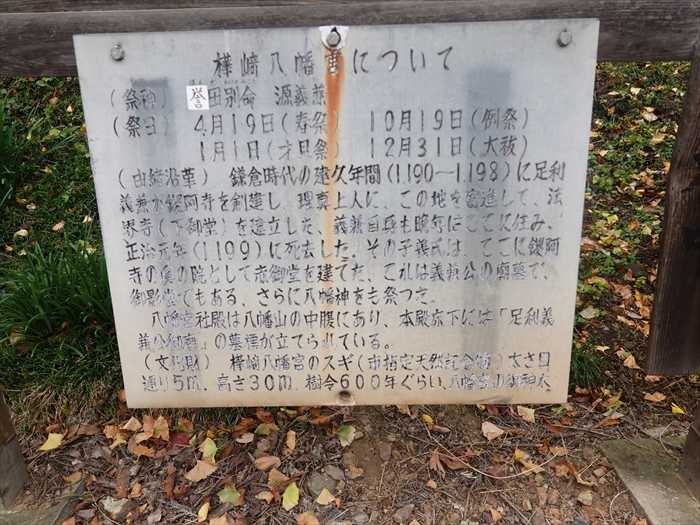

「 樺崎八幡宮について

(祭神) 誉田別命 源義兼

(祭日) 4月19日(春祭) 10月19日(例祭)

1月1日(歳旦祭) 12月31日(大祓)

(由緒沿革)

鎌倉時代の建久年間(1190~1198)に足利義兼が鑁阿寺を創建し、理真上人にこの地を

寄進して、法界寺(下御堂)を建立した。義兼自身も晩年はここに住み、正治元年(1199)に

死去した。その子義氏は、ここに鑁阿寺の奥の院として赤御堂を建てた。これは義兼公の廟墓で、

御影堂でもある。さらに八幡神をも祀った。

八幡宮社殿は八幡山の中腹にあり、本殿床下には「足利義兼公御廟」の墓標が立てられて

いる。

(文化財)

樺崎八幡宮のスギ(市指定天然記念物)太さ目通り5m、高さ30m、樹齢600年ぐらい」

八幡宮の御神木。

参道の石段を上って行った。

「樺崎八幡宮・史蹟樺崎寺跡

「樺崎八幡宮本殿並びに幣殿拝殿修理経過

樺崎八幡宮本殿は、昭和六十一年九月二十四日に有形文化財(建築物)として足利市重要文化財に

指定された。長い年月と雨漏りにより腐朽し、軒先の垂下り屋根葺材の変更等修理の急を要して

きたので栃木県補助金五百万円・足利市補助金三千三百万円・足利市民文化財団一千万円・地元

負担金一千二百万円の予算にて、昭和六十三年度・平成元年度の二ヶ年の継続事業として昭和

六十三年六月四日工事着手した。

同時に、地元負担で幣殿及び拝殿を新築(一千七百万円)することにした。樺崎八幡宮本殿保存修理

及び幣殿・拝殿を新築することについては、樺崎八幡宮社殿改築建設委員会を設置し検討を重ね、

足利市教育委員会文化財保護課が担当し工事の実施に当たった。工期は一年十ヶ月とした。」

そして、関係者、工事業者、

工事等費用

本 殿 六千万円

弊殿・拝殿 一千七百万円

そ の 他 三百十五万円

特別奉納者

特別寄付者 の名前が書かれていた。

「樺崎寺跡」の「樺崎寺浄土庭園」

「樺崎寺跡」は源姓足利氏二代目足利義兼(あしかがよしかね)によって創建されたと

言われている中世寺院の遺跡。義兼は源頼朝(みなもとのよりとも)のいとこであり、

北条時政(ほうじょうときまさ)の娘を妻とする、義兄弟でもある。平安時代末期、源氏と平氏の

戦いでは頼朝の右腕として活躍し、鎌倉幕府創設に貢献した。奥州平泉での戦いに臨み、戦勝を

祈願するためここ樺崎の地を伊豆走湯山(いずそうとうさん)の理真上人(りしんしょうにん)に

寄進したのが寺の始まりとされている。

平泉で毛越寺(もうつうじ)や中尊寺(ちゅうそんじ)などの華麗な寺院を見た頼朝以下御家人

たちは、それぞれ自分の領地に池を中心とした浄土庭園を持つ寺院を建てたといわれる。

義兼も足利に帰ってからは庭園を整備したのであろう。そして晩年はここ樺崎寺で念仏三昧の

日々を送り、生入定(いきにゅうじょう)したと伝えられている。

鎌倉時代の足利氏は北条氏と姻戚関係を結びながら有力御家人としての地位を築いていく。

このころの樺崎寺は足利氏の勢力を背景に堂塔を整え繁栄した。義兼の六代後の尊氏が

室町幕府を開いてからは幕府と鎌倉公方の保護を受けた。将軍と鎌倉公方が対立するように

なると、御廟の建て直しがされるなど公方家の保護が大きくなると同時に政治的な場として

利用されるようになった。

戦国期になり足利氏が力を失うと樺崎寺も衰えて行く。江戸時代には足利氏の末裔である

喜連川氏によって八幡宮が再建されるが、中世の繁栄は見られなかった。明治政府による

神仏分離令により樺崎寺はその歴史の幕を閉じることになるが、境内は樺崎八幡宮として

氏子の方々に守られてきた。

その後昭和59年度からの発掘調査等により平成13年1月、国史跡に指定されたのだ。

「手水舎」そしてその後ろに「樺崎寺跡」の「樺崎寺浄土庭園」。

正面に「樺崎八幡宮」の「本殿」。

「樺崎八幡宮」の「本殿」は木造平屋建て、入母屋、正面千鳥破風、銅板葺き、平入、桁行5間、

外壁は真壁造白漆喰仕上げ。

本作品は栃木県と市の産学官連携事業として、文星芸術大学教員と学生(19期生・大島捷)、

アーティスト、歴史家、足利を想う市民が総力を結集し制作、足利灯りのある街づくり実行委員会

主催のライトアップイベントで、義兼ゆかりの鑁阿寺境内で野外上映にて発表されました。

「義兼は血で記した遺書に『みな力を合わせて生きよ」と後世に願いを託しました。足利だけで

なく、まさに世界に向けてのメッセージ。今回の受賞が、「足利義兼」を見直す契機となり、

足利や日本の歴史文化を見直す契機となることを心から願っています。」制作者一同。

「足利氏ゆかりの文化財特別公開」

平成30年5月12日・13日と4年前のポスターが。

「建造物

樺崎八幡宮本殿

桁行二間 梁間二間 両側面は高欄付縁張

銅板葺 江戸時代

樺崎八幡宮は、正治元年(一一九九)、足利義兼の入定の地に八幡神を勧請し、義兼の霊を

合祀したことに由来する。

本殿は、天和年間(一六八一~一六八四)の再建といわれ、昭和六十三年度・平成元年度の

保存修理で、本来の造りであった隅木入春日造(軒唐破風)に復元した。この建物は、意匠上に

おいても種々の面で卓抜したものがあり、歴史的由来とあわせて価値の高い建造物である。

(昭和六十一年九月二十四日 足利市指定)

※ 足利義兼は、奥州藤原氏征伐の後、建久年間(一一九〇~一一九九)、この地に下御堂

(法界寺)を創建した。義兼は正治元年、当地にて入寂、その子義氏は、法界寺の緒堂宇を

整備するとともに八幡神を勧請した。足利将軍家の衰退とともに法界寺もその庇護する

ところを失い、現在は樺崎八幡宮を残すのみである」

「 樺崎八幡宮について

(祭神) 誉田別命 源義兼

(祭日) 4月19日(春祭) 10月19日(例祭)

1月1日(歳旦祭) 12月31日(大祓)

(由緒沿革)

鎌倉時代の建久年間(1190~1198)に足利義兼が鑁阿寺を創建し、理真上人にこの地を

寄進して、法界寺(下御堂)を建立した。義兼自身も晩年はここに住み、正治元年(1199)に

死去した。その子義氏は、ここに鑁阿寺の奥の院として赤御堂を建てた。これは義兼公の廟墓で、

御影堂でもある。さらに八幡神をも祀った。

八幡宮社殿は八幡山の中腹にあり、本殿床下には「足利義兼公御廟」の墓標が立てられて

いる。

(文化財)

樺崎八幡宮のスギ(市指定天然記念物)太さ目通り5m、高さ30m、樹齢600年ぐらい」

八幡宮の御神木。

参道の石段を上って行った。

「樺崎八幡宮・史蹟樺崎寺跡

足利義兼は、文治5年(1189年)、奥州合戦の戦勝祈願のため、理真上人を開山として、この地に

樺崎寺を創建しました。樺崎八幡宮は、正治元年(1199年)に当地で入寂した義兼を、子の義氏が

八幡神とともに合祀したことに由来します。

以降、樺崎寺は足利氏の氏寺である鑁阿寺(はんなじ)の奥の院、そして一族の廟所として崇敬を

集めますが、明治初めの神仏分離令により廃寺となります。

樺崎八幡宮を含めたこの遺跡は、足利氏ゆかりの遺産として大変貴重です。」集めますが、明治初めの神仏分離令により廃寺となります。

「樺崎八幡宮本殿並びに幣殿拝殿修理経過

樺崎八幡宮本殿は、昭和六十一年九月二十四日に有形文化財(建築物)として足利市重要文化財に

指定された。長い年月と雨漏りにより腐朽し、軒先の垂下り屋根葺材の変更等修理の急を要して

きたので栃木県補助金五百万円・足利市補助金三千三百万円・足利市民文化財団一千万円・地元

負担金一千二百万円の予算にて、昭和六十三年度・平成元年度の二ヶ年の継続事業として昭和

六十三年六月四日工事着手した。

同時に、地元負担で幣殿及び拝殿を新築(一千七百万円)することにした。樺崎八幡宮本殿保存修理

及び幣殿・拝殿を新築することについては、樺崎八幡宮社殿改築建設委員会を設置し検討を重ね、

足利市教育委員会文化財保護課が担当し工事の実施に当たった。工期は一年十ヶ月とした。」

そして、関係者、工事業者、

工事等費用

本 殿 六千万円

弊殿・拝殿 一千七百万円

そ の 他 三百十五万円

特別奉納者

特別寄付者 の名前が書かれていた。

「樺崎寺跡」の「樺崎寺浄土庭園」

「樺崎寺跡」は源姓足利氏二代目足利義兼(あしかがよしかね)によって創建されたと

言われている中世寺院の遺跡。義兼は源頼朝(みなもとのよりとも)のいとこであり、

北条時政(ほうじょうときまさ)の娘を妻とする、義兄弟でもある。平安時代末期、源氏と平氏の

戦いでは頼朝の右腕として活躍し、鎌倉幕府創設に貢献した。奥州平泉での戦いに臨み、戦勝を

祈願するためここ樺崎の地を伊豆走湯山(いずそうとうさん)の理真上人(りしんしょうにん)に

寄進したのが寺の始まりとされている。

平泉で毛越寺(もうつうじ)や中尊寺(ちゅうそんじ)などの華麗な寺院を見た頼朝以下御家人

たちは、それぞれ自分の領地に池を中心とした浄土庭園を持つ寺院を建てたといわれる。

義兼も足利に帰ってからは庭園を整備したのであろう。そして晩年はここ樺崎寺で念仏三昧の

日々を送り、生入定(いきにゅうじょう)したと伝えられている。

鎌倉時代の足利氏は北条氏と姻戚関係を結びながら有力御家人としての地位を築いていく。

このころの樺崎寺は足利氏の勢力を背景に堂塔を整え繁栄した。義兼の六代後の尊氏が

室町幕府を開いてからは幕府と鎌倉公方の保護を受けた。将軍と鎌倉公方が対立するように

なると、御廟の建て直しがされるなど公方家の保護が大きくなると同時に政治的な場として

利用されるようになった。

戦国期になり足利氏が力を失うと樺崎寺も衰えて行く。江戸時代には足利氏の末裔である

喜連川氏によって八幡宮が再建されるが、中世の繁栄は見られなかった。明治政府による

神仏分離令により樺崎寺はその歴史の幕を閉じることになるが、境内は樺崎八幡宮として

氏子の方々に守られてきた。

その後昭和59年度からの発掘調査等により平成13年1月、国史跡に指定されたのだ。

「手水舎」そしてその後ろに「樺崎寺跡」の「樺崎寺浄土庭園」。

正面に「樺崎八幡宮」の「本殿」。

「樺崎八幡宮」の「本殿」は木造平屋建て、入母屋、正面千鳥破風、銅板葺き、平入、桁行5間、

外壁は真壁造白漆喰仕上げ。

「樺崎八幡宮」案内板。

「樺崎八幡宮

樺崎八幡宮は、源氏足利氏二代目足利義兼と、その子義氏にゆかりのある神社です。

義兼は、この地にあった法界寺で没し、義氏は、父義兼の霊をなぐさめるために、鑁阿寺

(はんなじ)の奥の院として赤御堂を建てました。

併せて八幡宮をも祀りました。

現在の御堂は、天和年間(一六八一~一六八四)の再建といわれ平成元年に修復されました。」

「足利市ゆかりの社寺めぐり」案内板。

左から

●「平石八幡宮(ひらいしはちまんぐう)」

源姓足利氏4代目足利泰氏の創建と伝えられています。

●法玄寺(ほうげんじ)

足利義兼の長男・義純が、母(北条時子)の菩提のために創建したと伝えられています。

この寺には時子姫の五輪塔が残っています。

上に

●法楽寺(ほうらくじ)

足利義氏が建長元年(1249年)に創建したと伝えられています。

本堂は、足利氏15代目義政の建てた銀閣寺を模しています。

●吉祥寺(きちじょうじ)

足利頼氏が、覚恵和尚を開山として創建したと伝えられています。6月にはアジサイが咲き、

毎年6月第4土曜日・日曜日にはアジサイ祭りが行われます。

●光得寺(こうとくじ)

足利義氏が、鑁阿上人(2代目義兼)を開山として創建されたといわれています。

尊氏の重臣であった高武蔵守師直、南遠州守宗継らの五輪塔19基などがあります。

●樺崎八幡宮(史跡樺崎寺跡)

足利義兼の死後、義氏が鑁阿寺の『奥の院』としてこの地にお堂を建て、八幡を勧請して

義兼を合祀したため、本殿が社と寺の折衷式になっています。

下に

●鑁阿寺(ばんなじ)

足利一門の氏寺。源姓足利氏2代目足利義兼が、建久7年(1196年)、邸内に持仏堂を建て、

大日如来を祭ったのが始まりです。鎌倉時代の武家屋敷を今に伝えており、大正11年3月

『足利氏宅跡』として国の史跡に指定されました。

●善徳寺(ぜんとくじ)

応安元年(1368年)、足利尊氏を開基、仏満禅師を開山として創建された名刹です。

尊氏の霊位(位牌)と衣冠束帯姿の木坐像が残っています。

「拝殿」の右側にあった「大スギ」。

「天然記念物 樺崎八幡宮のスギ」柱が左手に。

右手には

「 御神木 樹齢約五百年大杉

長い年月風雨寒暖の日々を耐え、又、ニ回に渡る落雷に合いました大杉に見守られ村々の

繁栄を今に伝えております」と。

「大スギ」を見上げて。

「本殿」を「大スギ」の前から見る。

色彩豊かな「本殿」をズームして。

「本殿」の「脇障子」を。

「建造物 樺崎八幡宮本殿」木柱。

「 赤御堂跡の石段

発掘調査では樺崎八幡宮本殿のすぐ北側で、義兼がまつられた赤御堂へ上がるための石段が

発見されました。当時は石段の正面にお堂が建てられていたことが推定されます。

義兼は赤御堂のかたわらで生入定したとされ、本殿床下には義兼の墓標が立てられています」。

「 足利義兼公御廟 西山側 」案内柱。

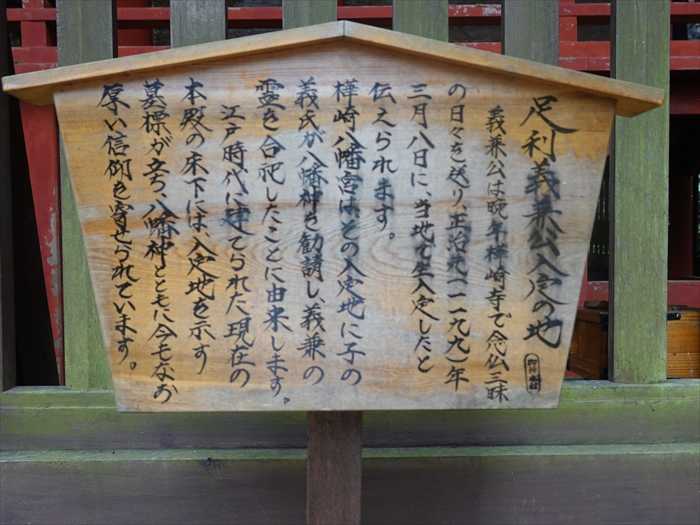

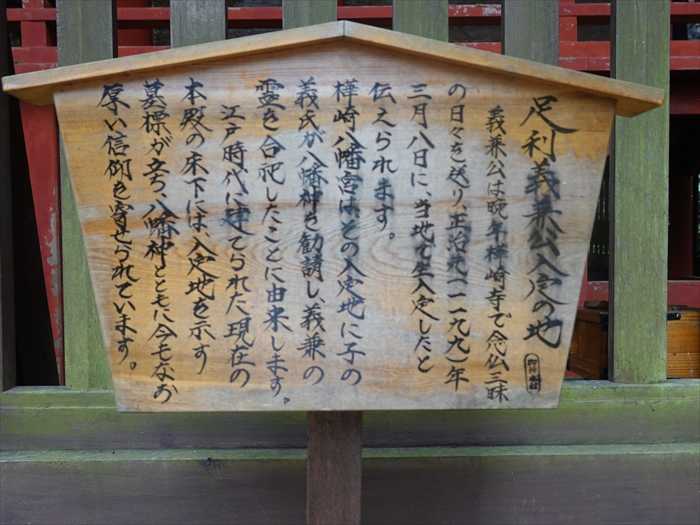

「 足利義公入定の地

義兼公は晩年樺崎寺で念仏三昧の日々を送り、正治元年(一一九九)年三月八日に当地で生入定

(いきにゅうじょう)したと伝えられます。

樺崎八幡宮はその入定地子で義氏が八幡神を勧請し、義兼の霊を合祀したことに由来します。

江戸時代に建てられた現在の本殿の床下には、入定地を示す墓標が立ち、八幡神とともに

今もなお厚い信仰を寄せられています。」

床下を見る。

「足利義兼公御廟」とうっすら書かれた墓標が、写真中央のこれであったのだろうか?

右手に「 神楽殿 」。

「足利市立重要無形文化財指定

樺崎八幡宮大々神楽 」👈リンク。

この神楽の由来は明治始めごろ、当八幡宮の宮司の長裕多(ちょうゆうた)により伊勢から

大和(やまと)流太々神楽が伝えられたといわれていますが、古絵図や大拍子(だいびょうし,

締太鼓の胴が長いもの)に書かれた文字からは、江戸時代中頃にはこの地域で神楽が舞われて

いたことが分かります。

舞の種類は19種類(数え方によっては16種類)におよびます。

「足利市内の鑁阿寺から樺崎八幡宮に至る奥の院街道の、三十五町の掲示板

奥の院街道 三十五町

鑁阿寺から樺崎八幡宮までの街道案内 北郷観光協会

北の郷物語

その六十話「樺崎八幡宮と大々神楽」

樺崎八幡宮は、康平六年 (1063)、源義家の勧請と伝えられ、樺崎寺で生入定した源姓

足利氏二代義兼が合祀されて以来同氏歴代の廟所となり、鑁阿寺の奥の院に位置付けら

れました。明治時代の神仏分離で樺崎八幡宮として存続が図られ、その後神社政策によ

り合祀した赤坂宮内の示現神社の神楽殿を移築して伊勢からもたらされたと言う大々神

楽十六座を氏子が奉納しました。昭和五十六年 (1981)、神楽保存会が発足、平成三年

(1991) に神楽殿を一新しています。

大々神楽十六座

01 太平の舞 02 導きの舞 03 児屋根の舞

「本殿」を横から見る。

海老虹梁の曲線が美しかった。

「拝殿」・「幣殿」が手前に出来る前の昭和の晩年の「樺崎八幡宮」の写真をネットから。

当時から更に色彩豊かな「樺崎八幡宮」であったようだ。

「拝殿」に近づいて。

「樺崎八幡宮

御祭神 八幡宮大神

足利義兼公

御本殿 足利市重要文化財

足利源氏義兼公入定碑」

扁額「八幡宮」。

「拝殿」の内陣。

両脇に甲冑が安置されていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

義兼は赤御堂のかたわらで生入定したとされ、本殿床下には義兼の墓標が立てられています」。

「 足利義兼公御廟 西山側 」案内柱。

「 足利義公入定の地

義兼公は晩年樺崎寺で念仏三昧の日々を送り、正治元年(一一九九)年三月八日に当地で生入定

(いきにゅうじょう)したと伝えられます。

樺崎八幡宮はその入定地子で義氏が八幡神を勧請し、義兼の霊を合祀したことに由来します。

江戸時代に建てられた現在の本殿の床下には、入定地を示す墓標が立ち、八幡神とともに

今もなお厚い信仰を寄せられています。」

床下を見る。

「足利義兼公御廟」とうっすら書かれた墓標が、写真中央のこれであったのだろうか?

右手に「 神楽殿 」。

「足利市立重要無形文化財指定

樺崎八幡宮大々神楽 」👈リンク。

この神楽の由来は明治始めごろ、当八幡宮の宮司の長裕多(ちょうゆうた)により伊勢から

大和(やまと)流太々神楽が伝えられたといわれていますが、古絵図や大拍子(だいびょうし,

締太鼓の胴が長いもの)に書かれた文字からは、江戸時代中頃にはこの地域で神楽が舞われて

いたことが分かります。

舞の種類は19種類(数え方によっては16種類)におよびます。

「足利市内の鑁阿寺から樺崎八幡宮に至る奥の院街道の、三十五町の掲示板

奥の院街道 三十五町

鑁阿寺から樺崎八幡宮までの街道案内 北郷観光協会

北の郷物語

その六十話「樺崎八幡宮と大々神楽」

樺崎八幡宮は、康平六年 (1063)、源義家の勧請と伝えられ、樺崎寺で生入定した源姓

足利氏二代義兼が合祀されて以来同氏歴代の廟所となり、鑁阿寺の奥の院に位置付けら

れました。明治時代の神仏分離で樺崎八幡宮として存続が図られ、その後神社政策によ

り合祀した赤坂宮内の示現神社の神楽殿を移築して伊勢からもたらされたと言う大々神

楽十六座を氏子が奉納しました。昭和五十六年 (1981)、神楽保存会が発足、平成三年

(1991) に神楽殿を一新しています。

大々神楽十六座

01 太平の舞 02 導きの舞 03 児屋根の舞

04 岩戸の舞 05 八幡の舞 06 恵比須の舞・火男の舞

07 大国の舞 08 鹿島の舞 09 住吉の舞

10 金山の舞 11 稲荷の舞・白狐の舞 12 水神の舞

13 山神の舞 14 織姫の舞 15 榊掘の舞

16 大蛇退治の舞」

「本殿」を横から見る。

海老虹梁の曲線が美しかった。

「拝殿」・「幣殿」が手前に出来る前の昭和の晩年の「樺崎八幡宮」の写真をネットから。

当時から更に色彩豊かな「樺崎八幡宮」であったようだ。

「拝殿」に近づいて。

「樺崎八幡宮

御祭神 八幡宮大神

足利義兼公

御本殿 足利市重要文化財

足利源氏義兼公入定碑」

扁額「八幡宮」。

「拝殿」の内陣。

両脇に甲冑が安置されていた。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.