PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「床もみじ」を堪能した後は「宝徳寺 石庭」を観る。

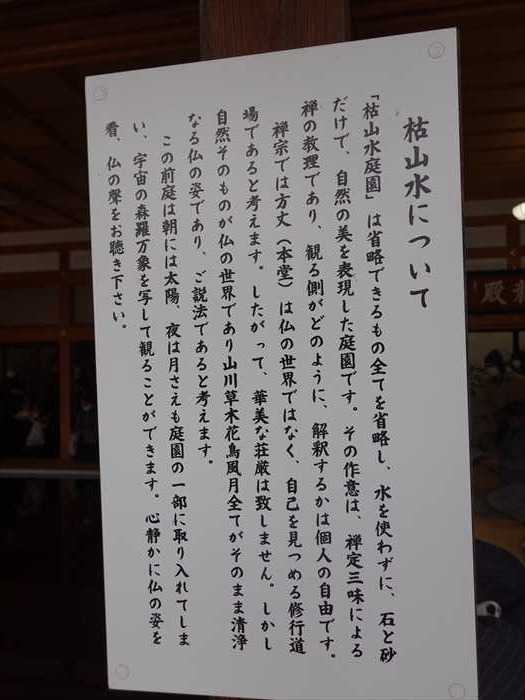

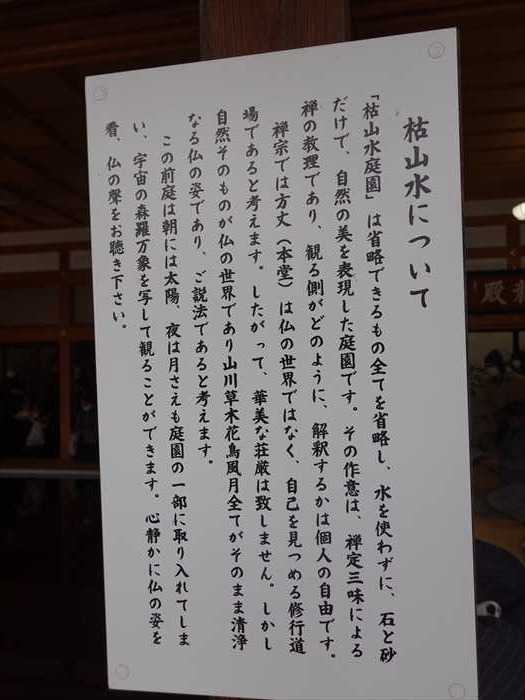

「枯山水について

いつの間にか溢れ出るような観光客がスマホカメラで「床もみじ」を追う。

わたしも再び。

そして、「床もみじ」を堪能して出口へ向かう。

出口手前には、禅宗特有の小さ目な鐘・「殿鐘」があった。

再び枯山水の庭を。

「火灯窓」越しに「宝徳寺石庭」を観る。

上枠を火炎形または、花形に造った特殊な窓である。

ほかに、華頭窓、架灯窓、瓦灯窓などとも表記する。

また、石山寺の「源氏の間」に見られることより通称「源氏窓」ともいう。

本堂の扁額「寶徳寺」。

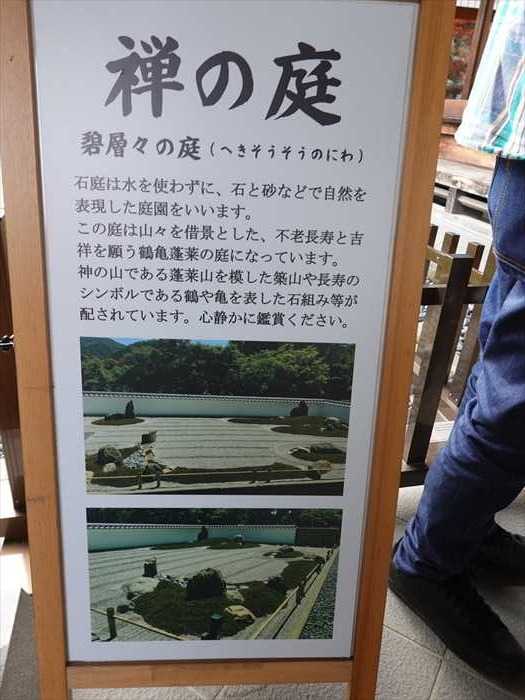

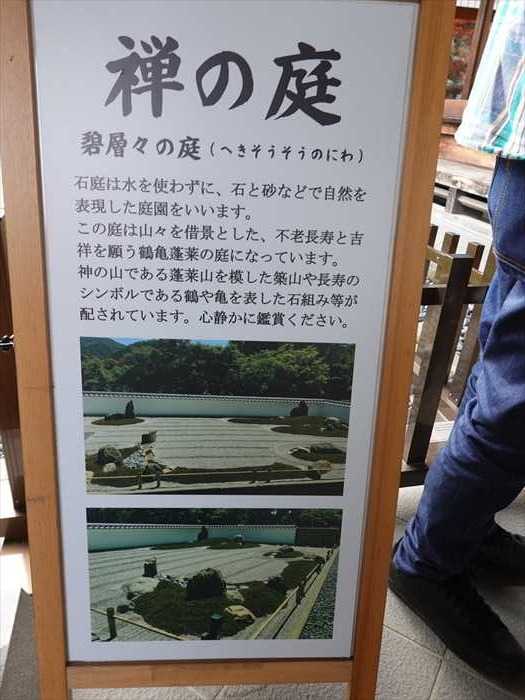

「禅の庭

碧層々の庭(へきそうそうのにわ)

そしてモミジの紅葉が真っ盛りの境内の散策に。

正面に「鐘楼」。

そして境内の「地蔵の道」を巡ったのであった。

多くの、そして様々なお顔の地蔵に出会い見ているだけで癒されたのであった。

「なで地蔵さん」は、本当にな撫でたくなったのであった。

迎えてくれた地蔵に沿って紅葉を楽しみながら歩く。

「よろこび地蔵」。親子仲良く。

人の数は比較的少なく。

居眠り?地蔵。

紅葉真っ盛りの和風庭園。

地蔵様の帽子は寄進されたものなのであろうか。

笑っているのであった。

悩みながらも、ひたすら祈って。

近づいて。

さらに「地蔵のこみち」を進む。

思いに耽りながらの祈り。

井戸もあった。

砂利の敷かれた「地蔵のこみち」。

「なで地蔵」。

わたしも頭をそっと撫でて。

「本堂」の西側の石庭。

幼顔の地蔵さん。

西側から「本堂」を見る。

泣き地蔵。

地蔵様が次々と。

ここにも「仲良し地蔵」が。

そして紅葉と紅傘のコラボ。

境内の上空に、カラフルな傘約100本がぶら下がっていた。紅葉に負けじ!の色合いで。

傘を開いて雨をよけることから「開運」「厄よけ」の意味を込めたという。

今夏に初めて飾り、紅葉のこの時季まで続けているとのこと。

11月からは土日祝日を中心に、紅葉のライトアップを行っているのであった。

「開運 アンブレラスカイ

アンブレラ(傘)が厄を除け開運をもたらします。

丸く敷かれた石の上を歩いてみましょう」と。

訪れた参拝客は、紅葉真っ盛りの木々の間に浮かぶ傘を眺めたり、撮影したりして

楽しんで いるのであった。

更に奥に進む。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

枯山水とは、水を一切使わすに山水の景色を表現する庭園様式のひとつで、主に石や砂のみで

山水を表現しているのだ。

美しさや静けさ、穏やかさから、そこにいるだけで心が癒されるような気持ちになる枯山水。山水を表現しているのだ。

日本庭園を造るには広い土地と池や泉など水が使える場所が必要だったため、財力をもつ

権力者でないと作れなかったが、室町時代(1336年~ 1573年)の応仁の乱(1467年~ 1477年)に

よって権力者も経済的に苦しくなったため、狭い土地でも作れ、水を必要としない枯山水が

広まったと考えられている。

権力者でないと作れなかったが、室町時代(1336年~ 1573年)の応仁の乱(1467年~ 1477年)に

よって権力者も経済的に苦しくなったため、狭い土地でも作れ、水を必要としない枯山水が

広まったと考えられている。

その後、枯山水は褝宗の寺院の庭を中心に発展を遂げた。

禅宗では座神や瞑想なと心を落ち着けて一切の邪念を払って無になることが重要な修行と

されているのだ。

されているのだ。

三尊石(さんそんせき)であろうか。

「三尊」とは、三人の仏のことで、三人の仏に見立てて主に3つの石を置き、庭の守護とします。

3つの石は大きな石をメインに、その脇に小さめの石を添える石組で、大きな石を弥勒言薩

(みろくぼさつ)、左右の小さめの石を文殊菩薩(もんしゅぼさつ)と普賢菩薩(ふげんぼさつ)に

見立てます。他にも、大きな石を阿弥陀如来(あみだにょらい)、左右の小さめの石を

観音菩薩(かんのんぼさつ)と勢至菩薩(せいしぼさつ)に見立てたり、複数の組み合わせが

あるのだ と。

(みろくぼさつ)、左右の小さめの石を文殊菩薩(もんしゅぼさつ)と普賢菩薩(ふげんぼさつ)に

見立てます。他にも、大きな石を阿弥陀如来(あみだにょらい)、左右の小さめの石を

観音菩薩(かんのんぼさつ)と勢至菩薩(せいしぼさつ)に見立てたり、複数の組み合わせが

あるのだ と。

「枯山水について

「枯山水庭園」は省略できるもの全てを省略し水を使わずに、石と砂だけで、自然の美を

表現した庭園です。その作意は、禅定三味による禅の教理であり、観る側がどのように、

解釈するかは個人の自由です。

表現した庭園です。その作意は、禅定三味による禅の教理であり、観る側がどのように、

解釈するかは個人の自由です。

禅宗ては方丈(本堂)は仏の世界ではなく、自己を見つめる修行道場であると考えます。

したがって、華美な荘厳は致しません。しかし自然そのものが仏の世界であり山川草木

花鳥風月全てがそのまま清浄なる仏の姿であり、ご説法であると考えます。

したがって、華美な荘厳は致しません。しかし自然そのものが仏の世界であり山川草木

花鳥風月全てがそのまま清浄なる仏の姿であり、ご説法であると考えます。

この前庭は朝には太陽、夜は月さえも庭園の一部に取り入れてしまい、宇宙の森羅万象を写して

観ることができます。心静かに仏の姿を看、仏の聲をお聴き下さい。」

観ることができます。心静かに仏の姿を看、仏の聲をお聴き下さい。」

いつの間にか溢れ出るような観光客がスマホカメラで「床もみじ」を追う。

わたしも再び。

そして、「床もみじ」を堪能して出口へ向かう。

出口手前には、禅宗特有の小さ目な鐘・「殿鐘」があった。

本堂付近にある大鐘より少し小さめの鐘を殿鐘(でんしょう)と呼ぶと。

再び枯山水の庭を。

岩や石の配置は、との場所からもバランスよく見えるよう計算されていたり、特定の場所からしか

すべての岩や石が見えなかったり、縁側や窓から見るのが一番美しい配置になっていたり、

計算されて配置されています。

すべての岩や石が見えなかったり、縁側や窓から見るのが一番美しい配置になっていたり、

計算されて配置されています。

枯山水がとくに有名なのは、世界文化遺産でもある京都の龍安寺である。

「龍安寺の石庭」と呼ばれている。

「火灯窓」越しに「宝徳寺石庭」を観る。

上枠を火炎形または、花形に造った特殊な窓である。

ほかに、華頭窓、架灯窓、瓦灯窓などとも表記する。

また、石山寺の「源氏の間」に見られることより通称「源氏窓」ともいう。

本堂の扁額「寶徳寺」。

「禅の庭

碧層々の庭(へきそうそうのにわ)

石庭は水を使わずに、石と砂などで自然を表現した庭園をいいます。

この庭は山々を借景とした、不老長寿と吉祥を願う鶴亀蓬莱の庭になっています。

神の山である蓬莱山を模した築山や長寿のシンボルである鶴や亀を表した石組み等が

配されています。心静かに鑑賞ください。」

禅の言葉に「遠山不限碧層々(遠山無限碧層々)

(えんざんむげんへきそうそう(えんざんかぎりなきへきそうそう)」があると。

「山また山、山の彼方にまた山が連なって、限りなく緑の山が続いておる。

禅の言葉に「遠山不限碧層々(遠山無限碧層々)

(えんざんむげんへきそうそう(えんざんかぎりなきへきそうそう)」があると。

「山また山、山の彼方にまた山が連なって、限りなく緑の山が続いておる。

そういう風景に無心に対して、天地と我と一枚になった、天地と我と溶け合った心境である。」

そしてモミジの紅葉が真っ盛りの境内の散策に。

正面に「鐘楼」。

今年で8年目、昼間に撞く除日の鐘

入山無料、令和4年12月31日(土) 10 : 00 ~ 16 : 00

除夜の鐘ではなく「除日の鐘(じよじつのかね)」と。

そして境内の「地蔵の道」を巡ったのであった。

多くの、そして様々なお顔の地蔵に出会い見ているだけで癒されたのであった。

「なで地蔵さん」は、本当にな撫でたくなったのであった。

迎えてくれた地蔵に沿って紅葉を楽しみながら歩く。

「よろこび地蔵」。親子仲良く。

人の数は比較的少なく。

居眠り?地蔵。

紅葉真っ盛りの和風庭園。

地蔵様の帽子は寄進されたものなのであろうか。

笑っているのであった。

悩みながらも、ひたすら祈って。

近づいて。

さらに「地蔵のこみち」を進む。

思いに耽りながらの祈り。

井戸もあった。

砂利の敷かれた「地蔵のこみち」。

「なで地蔵」。

わたしも頭をそっと撫でて。

「本堂」の西側の石庭。

幼顔の地蔵さん。

西側から「本堂」を見る。

泣き地蔵。

地蔵様が次々と。

ここにも「仲良し地蔵」が。

そして紅葉と紅傘のコラボ。

境内の上空に、カラフルな傘約100本がぶら下がっていた。紅葉に負けじ!の色合いで。

傘を開いて雨をよけることから「開運」「厄よけ」の意味を込めたという。

今夏に初めて飾り、紅葉のこの時季まで続けているとのこと。

11月からは土日祝日を中心に、紅葉のライトアップを行っているのであった。

「開運 アンブレラスカイ

アンブレラ(傘)が厄を除け開運をもたらします。

丸く敷かれた石の上を歩いてみましょう」と。

訪れた参拝客は、紅葉真っ盛りの木々の間に浮かぶ傘を眺めたり、撮影したりして

楽しんで いるのであった。

更に奥に進む。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.