PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「外堀通り」まで下ると左手角にあったステンレス製のモニュメント。。

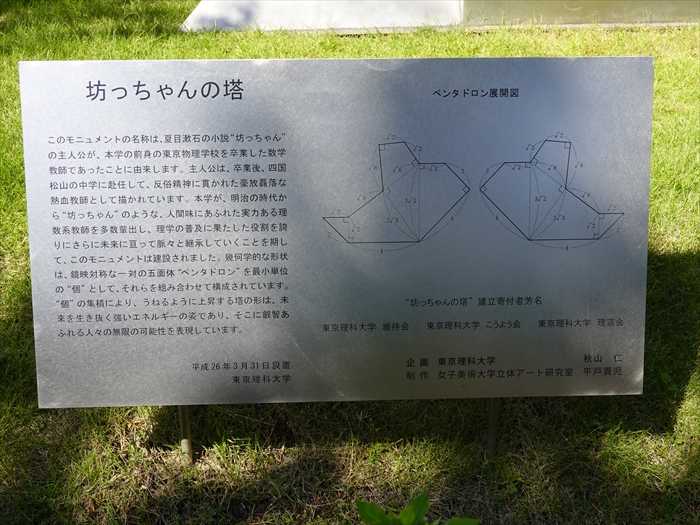

「坊ちゃんの塔 」 。

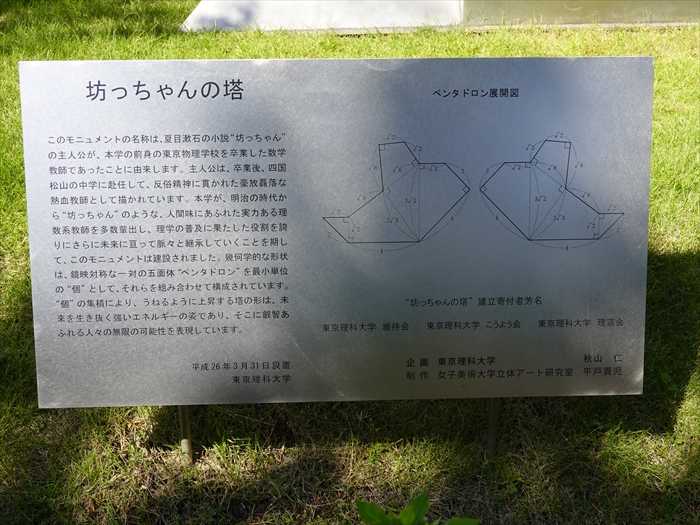

「 坊ちゃんの塔

このモニュメントの名称は、夏目漱石 の小説”坊ちゃん ”の主人公が、本学の前身の

東京物理学校を卒業した数学教師であったことに由来します。

主人公は、卒業後四国松山の中学に赴任して、反俗精神に貫かれた豪放磊落な熱血教師として

描かれています。本学が明治の時代から”坊ちゃん”のような、人間味にあふれた実力ある

理数系教師を多数輩出し、理学の普及に果たした役割を誇りにさらに未来に亘って脈々と

継承していくことを期して、このモニュメントは建設されました。

組み合わせて構成されています。”個”の集積により、うねるように上昇する塔の形は、未来を

生き抜く強いエネルギーの姿であり、そこに英知あふれる人々の無限の可能性を表現しています。

平成26年3月31日設置

東京理科大学」

その幾何学的な形状は、鏡映対称な一対の五面体「ペンタドロン」を最少単位の「個」とし、

組み合わせて構成されているとのこと とあるが・・・・???。

廻り込んで。

後日、「ペンタドロン」についてゆっくり勉強します。

「近代科学資料館」、秋山仁先生の「数学体験館」 案内。

「外堀通り」を市ヶ谷方面に進む。

右手にあったのが「 庾嶺坂(ゆれいざか)

神楽坂1丁目と市谷船河原町の間で北西に向かう坂。

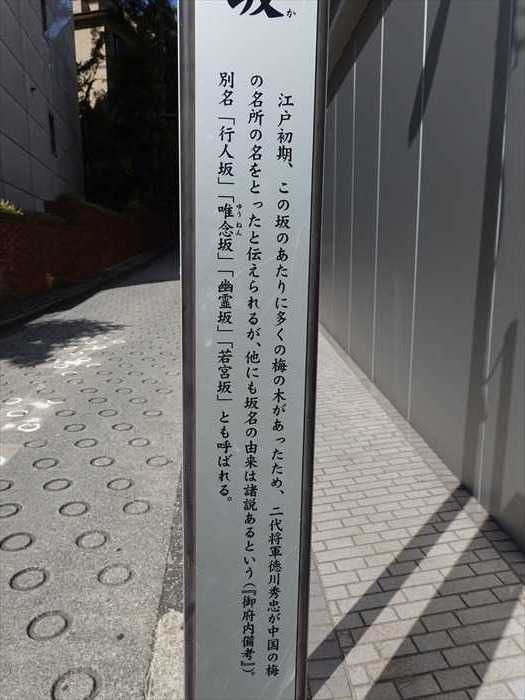

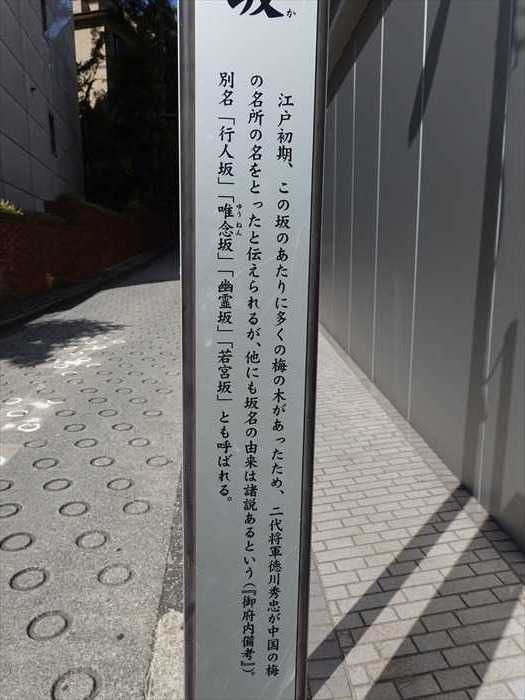

「 庾嶺坂」 案内柱 。

「江戸初期この坂あたりに多くの梅の木があったため、二代将軍秀忠が中国の梅の名所の名を

とったと伝えられるが、他にも坂名の由来は諸説あるという(『御府内備考』)。

唯念 坂」「ゆう玄坂」「幽霊坂」「若宮坂」とも呼ばれる。」

「 庾嶺坂 」👈リンク の先は赤レンガの壁から石垣の塀になり、蔦の緑を左に見てあがって

行くと更に急な坂になっていることが解るのであった。

「牛込濠」の先に見えたのが、地上27階・地下4階建ての「 法政大学 ボアソナード・タワー 」。

振り返ると、「 飯田橋グラン・ブルーム 」の超高層タワーマンション・地上40階、地下2階の

「パークコート千代田富士見ザ タワー」その隣にオフィス・商業棟・地上30階、地下2階が

見えた。

衣料店「Gallary Pause」が右手に。

左手に「市谷船河原町町会案内板」。

「外堀通り」の横断歩道を渡り「牛込濠」を眼下に見る。

「 街に緑を心に愛を ライオンざくら 」と。

「外堀通り」の飯田橋駅方向を振り返る。

再び見通しの良い場所から「牛込濠」を。

横断歩道を引き返して、次の坂にTRY。

正面に案内柱を見つけた。

「 逢坂(おうさか) 」👈リンク と。

「 逢坂 👈リンク

昔、小野美佐吾という人が武蔵守となり、この地にきた時、美しい娘と恋仲になり、のちに

都に帰って没したが、娘の夢によりこの坂で、再び逢ったという伝説に因み、逢坂と呼ばれる

ようになったという。」

右手前方に神社が現れた。

「 築土神社(つくどじんじゃ) 」。

2本の木に守られるように鎮座する小さな神社。

新宿区市谷船河原町9−1。

「築土神社」。

社殿に近づいて。

扁額「築 圡 神社」。

「圡」・土に点は「士」との混同を避ける ために点を付けたものとのこと。

社紋は「 右三つ巴 」。

「内陣」。

御祭神 は 平将門公之霊 。

船河原町はもともと江戸城内の平河村付近(現 ・千代田区大手町周辺)にあったが、1589年

江戸城拡張の際、氏神の築土神社と共に牛込見附(現JR飯田橋駅)付近へ移転。

さらに1616年築土神社が筑土八幡町に移転後、同町も筑土八幡町近くの現在地へ移転した

(平凡社 『郷土歴史大事典』参照)。ところが戦後、築土神社は千代田区九段に移転。

他方で船河原町は現在地に留まったことから、地理的に神社から最も遠い氏子となってしまった。

そこでここに飛地社を建て、築土神社の氏子であることを冠したものと思われる と。

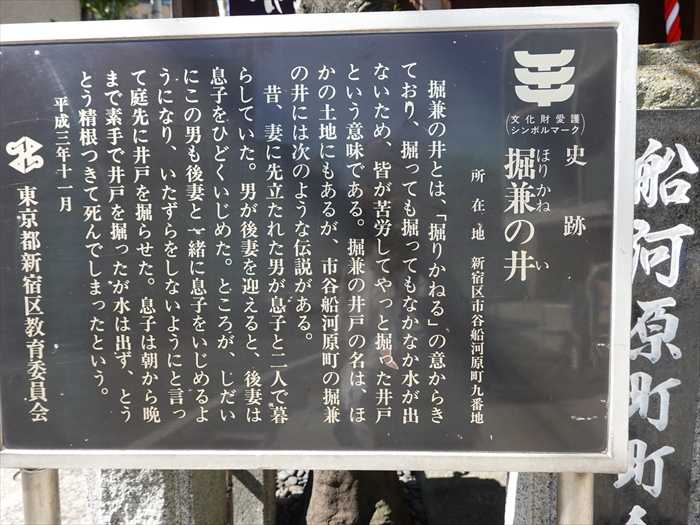

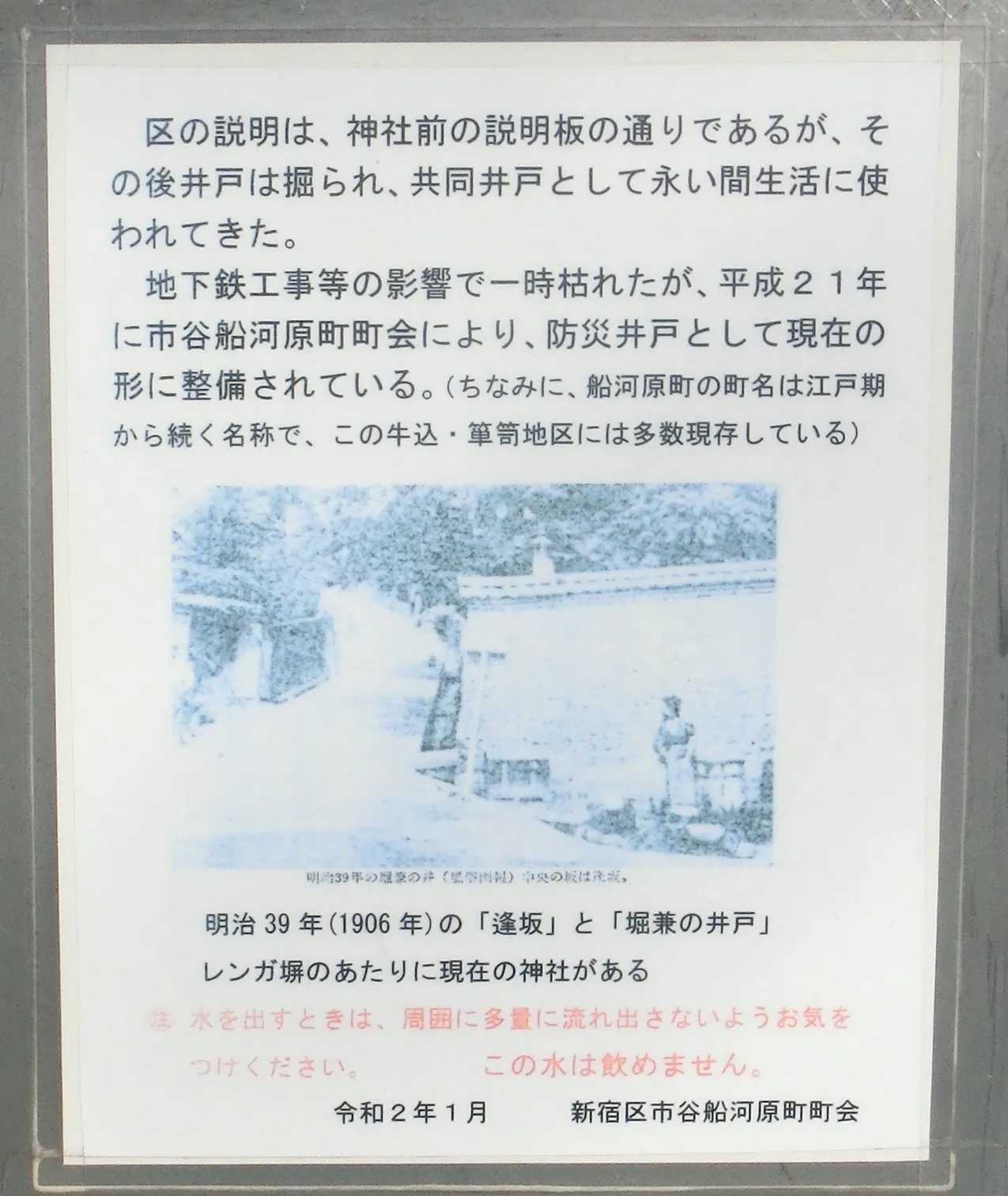

この地には江戸時代より「 堀兼(ほりがね)の井 」と呼ばれる井戸があり、その昔、

幼い子どもを酷使して掘らせたと伝えられる。

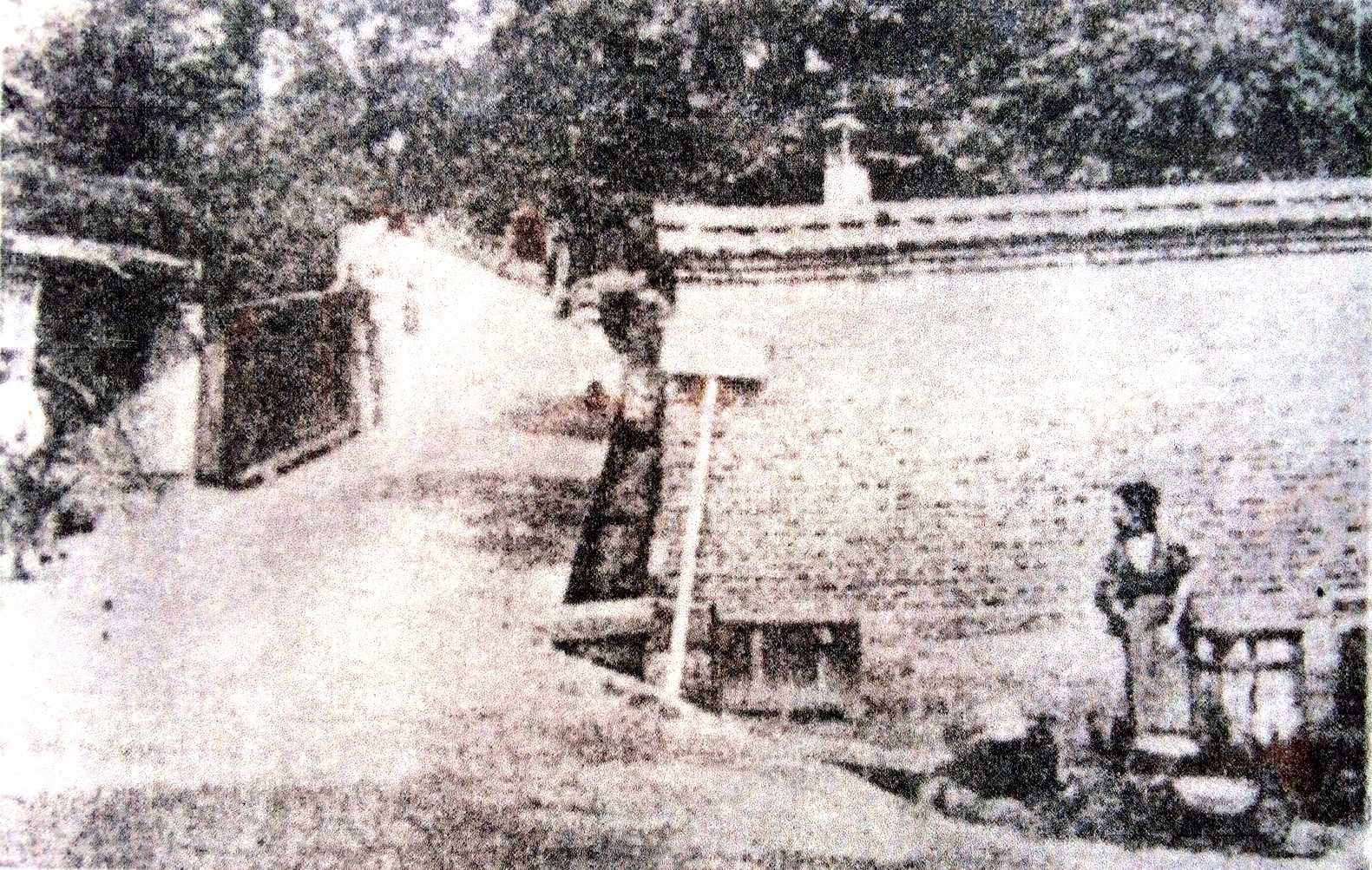

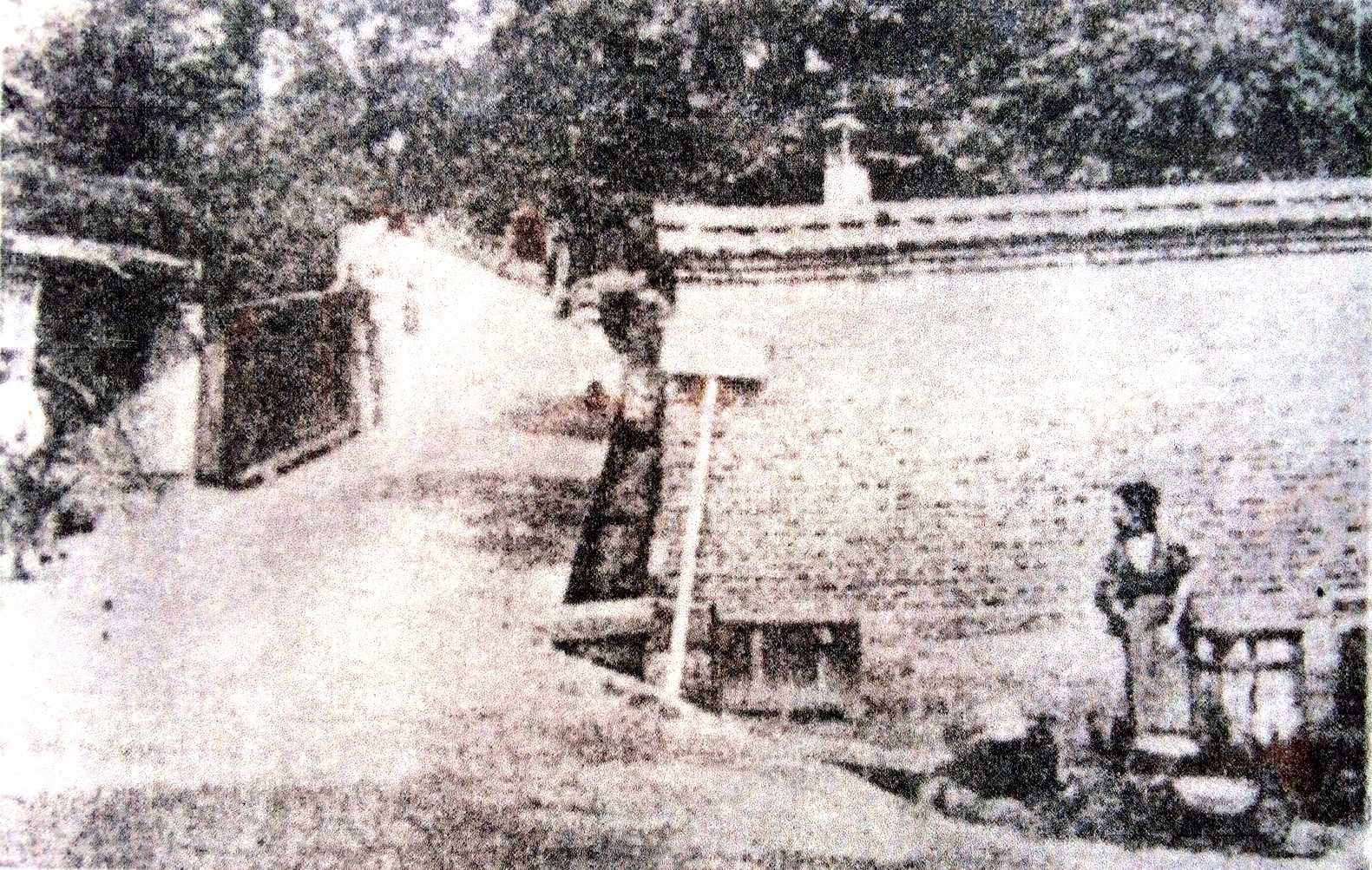

明治39年の「堀兼の井」、中央の坂が「逢坂」と。

レンガ塀のあたりに現在の神社がある と。

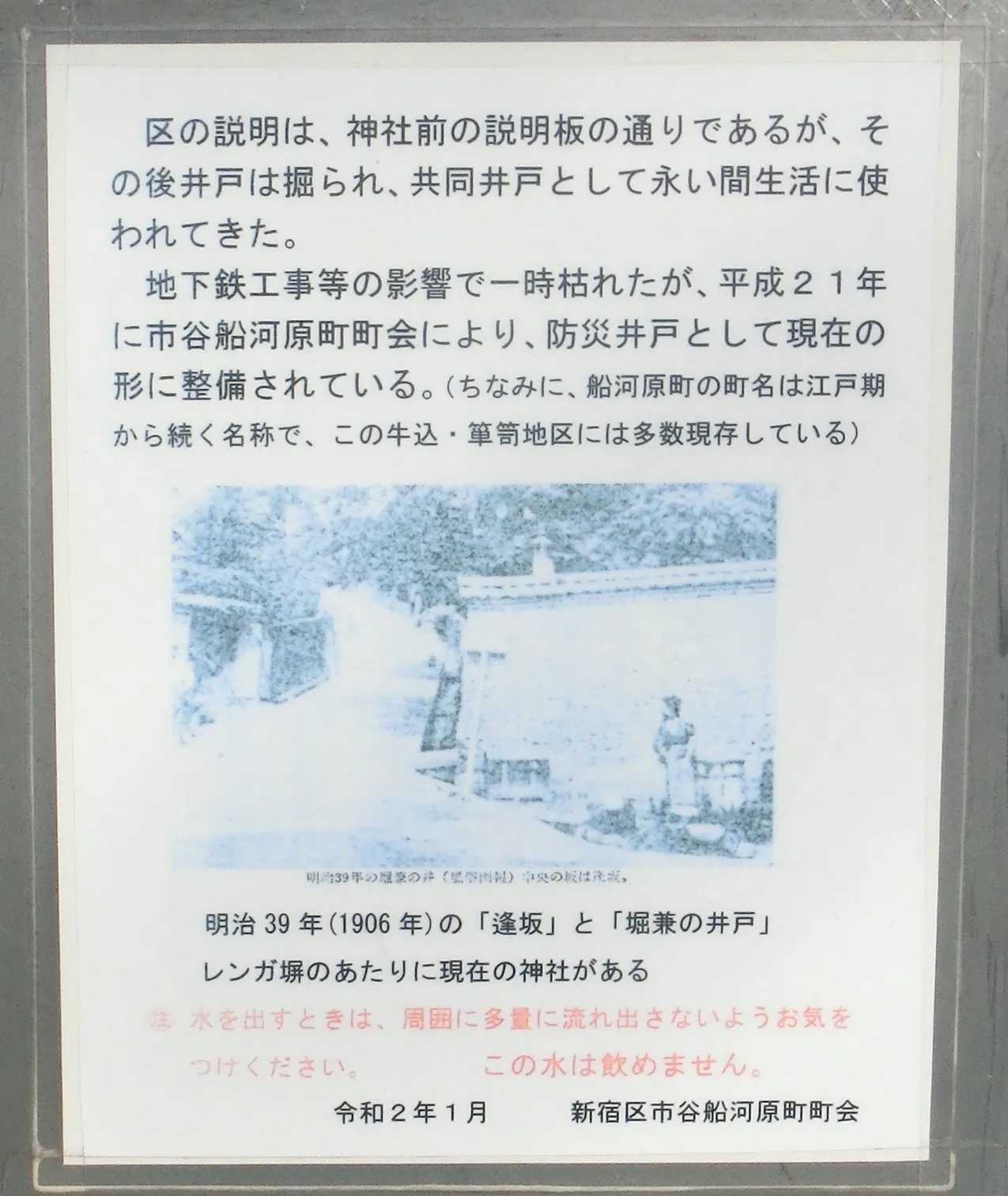

この井戸は、昭和40年代の地下鉄工事の折に一時枯渇したものの、平成21年には、当時とほぼ

同じ位置に再整備されていると。

「区の説明は、神社前の説明板の通りであるが、その後井戸は掘られ、共同井戸として永い間

生活に使われてきた。地下鉄工事等の影響で一時枯れたが、平成2 1年に市谷船河原町町会により、防災井戸として

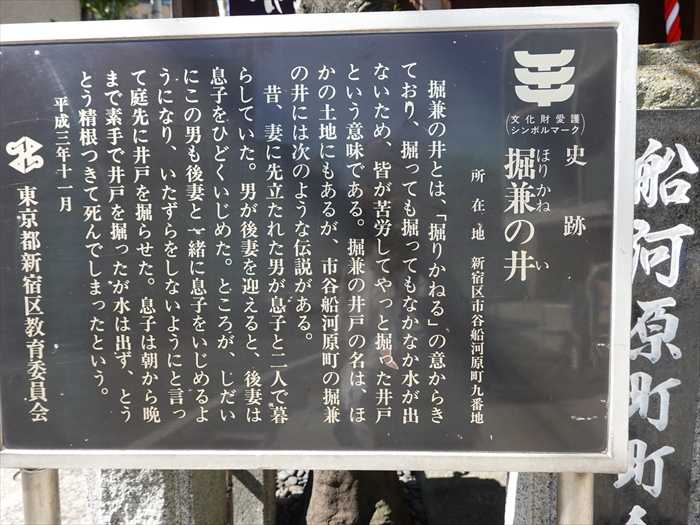

「 史跡 掘兼の井

所在地 新宿区市谷船河原町9−1。

堀兼の井とは、「堀りかねる」の意からきており、掘っても掘ってもなかなか水が出ないため、

皆が苦労してやっと掘った井戸という意味である。堀兼の井戸の名は、ほかの土地にもあるが、

市谷船河原町の堀兼の井には、次のような伝説がある。

昔、妻に先立たれた男が息子と二人で暮らしていた。男が後妻を迎えると、後妻は息子をひどく

いじめた。ところが、しだいにこの男も後妻と一緒に息子をいじめるようになり、いたずら

しないようにと言って庭先に井戸を掘らせた。息子は朝から晩まで素手で井戸を掘ったが水は出ず、

とうとう精根つきて死んでしまったという。

平成三年十一月

東京都新宿区教育委員会」

紫の「築土神社」の幟の紋は「 左三つ巴 」になっていたが・・・??

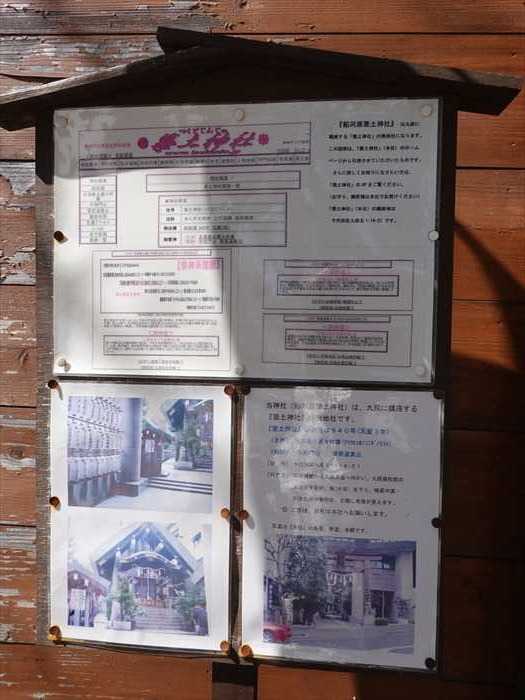

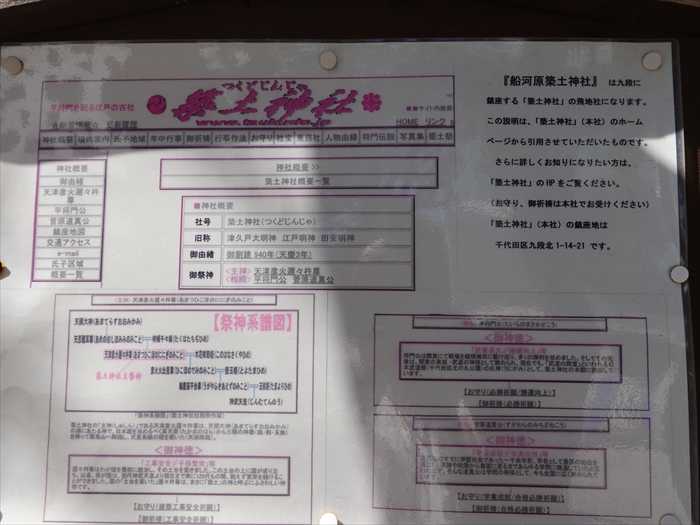

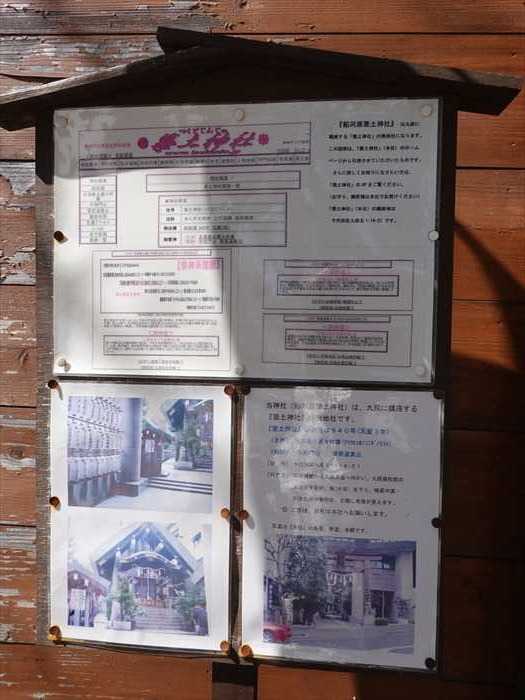

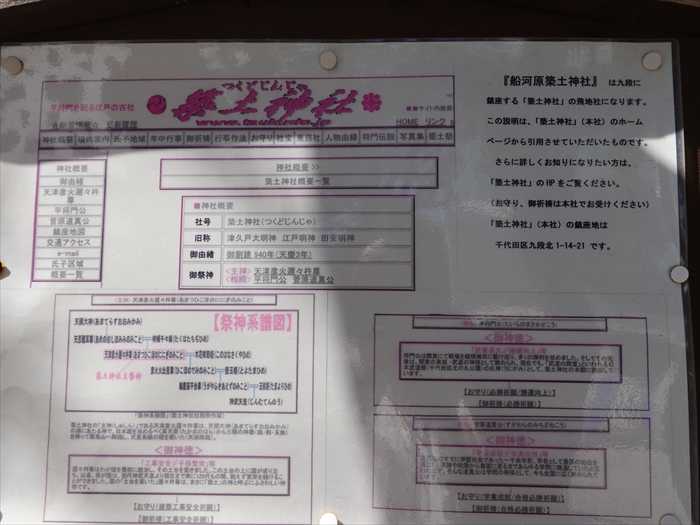

「 船河原築土神社 」案内書。

社号:築土神社(つくどじんじゃ)

旧称:津久戸大明神 江戸明神 田安明神

御由緒:御創建 940年(天慶3年)

御祭神:<主神> 天津彦火邇々杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)

<相殿> 平将門公 菅原道真公

「 祭神系譜図

祭神であった平将門公が明治政府に冷遇されたため、便宜上、天皇と関わりの深い神を「主神」

として祀り上げることで、当時の社格を意識したものと思われる。」

急勾配の「逢坂」を上って行った。

さらに。

ここでも金木犀の香りが。

近づいて。

ここにも「逢坂」案内柱が。

ここが「逢坂」の中間点付近であろうか。

左手に曲がって行くと右にあった超豪華な和風住宅。

「 朝霞荘 」。

黒川紀章設計。地下1階、地上2階、塔屋1階。昭和62年(1987)12月に安田火災の迎賓館として

建てられた。

新宿区市谷砂土原町3丁目22。

駐車場の床 は、障子の組子および、花、鳥、風、月の各パターンを御影石にて表現して

いるのであった。

敷地は前面道路より1.2m下がっている。このレベル差を利用し、各層の屋根を幾重にも重なる

ように設け、景観に広がりを持たせていると。

外壁はベンガラ色、そして上部にアルミキャストの格子を組みこんだ築地塀で美しい。

「 朝霞荘 」👈リンクと。

この場所は、明治37年に石川啄木の下宿先があったとのこと。

巨木が聳え立っていた。

現在は損害保険ジャパンの厚生施設と。

このモミジも紅葉すると美しいのであろう。

その先右側には立派な高石垣の屋敷があった。

上って来た「逢坂」を振り返る。

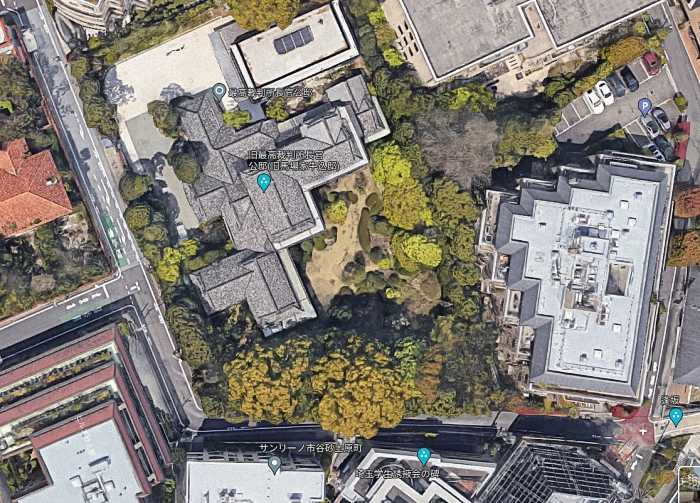

右カーブの先、右手にあったのが「 旧最高裁判所長官公邸(旧馬場家牛込邸) 」と

「 最高裁判所長官公邸 」と。

新宿区若宮町39。

旧馬場家牛込邸 は、富山で海運業を営んだ馬場家の東京における拠点として、昭和3年に

牛込台地の高台に建てられた。昭和22年以降は最高裁判所長官公邸となっている。

設計は逓信省営繕技師であった吉田鉄郎である。南の庭園に面して和洋の客間や居間などを

雁行形に連ね、和洋の意匠や空間の機能を巧妙な組合せと合理的な平面構成でまとめており、

入母屋屋根や下屋庇を駆使した外観も絶妙に庭園と調和している。旧馬場家牛込邸は、東京に

残された希少な大規模和風建築である。洗練された比例や精緻な造形、装飾的な細部を押さえ

つつ上質の良材を効果的に演出した設計手法など、昭和初期を代表する和風建築として

高い価値を有している。

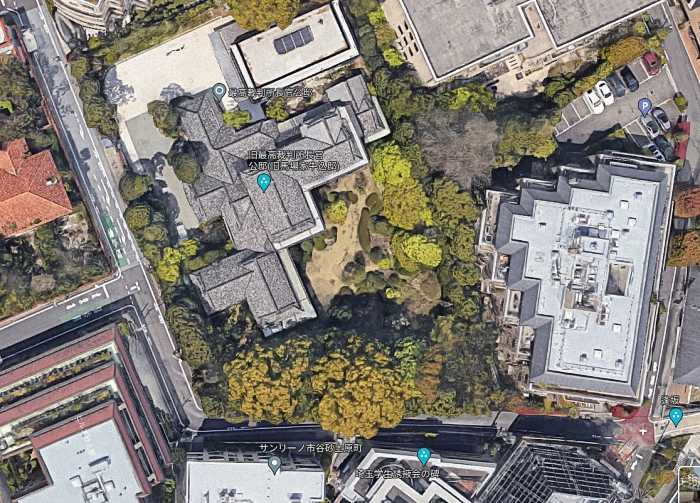

Googleマップから。

「旧最高裁判所長官公邸(旧馬場家牛込邸)」を後にして、「逢坂」を引き返し下って行った。

振り返ると右手に小さなプレートを発見。

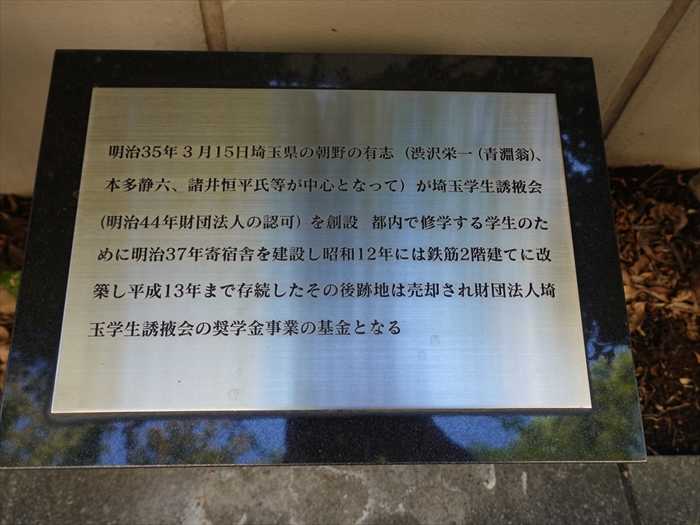

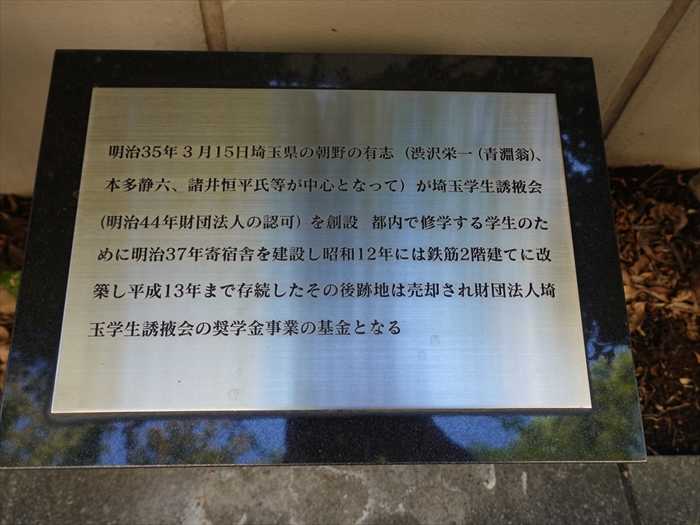

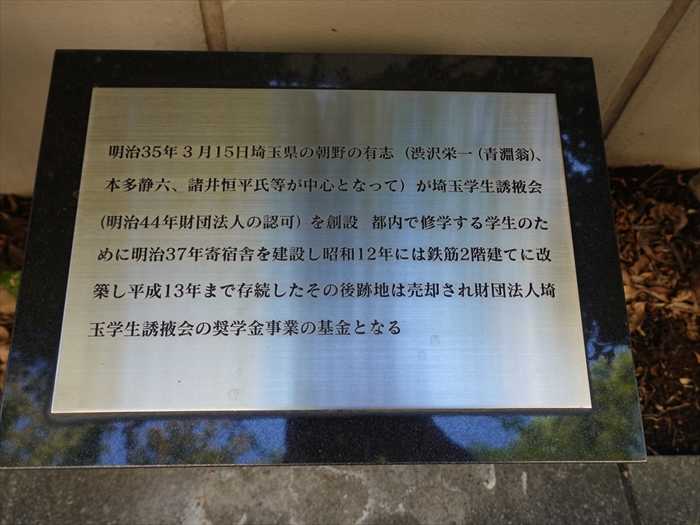

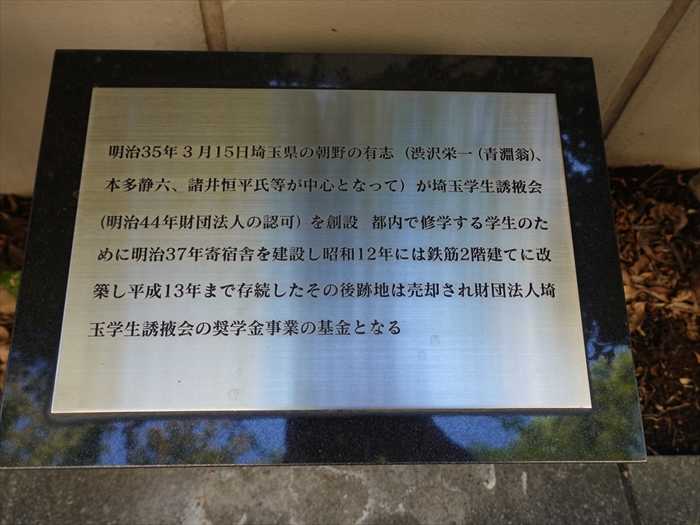

「 埼玉学生誘掖会の碑

明治35年3月15日埼玉県の朝野の有志(渋沢栄一(青淵翁)、本多静六、諸井恒平等が中心と

なって)が埼玉学生誘掖(ゆうえき)会(明治44年財団法人の認可)を創設、都内で修学する

学生のために明治37年寄宿舎を建設し、昭和12年には鉄筋2階建てに改築し、平成13年まで

存続した。その跡地は売却され、財団法人埼玉学生誘掖会の奨学金事業の基金となる)」

「 坂道 、 通り・路・道 、 横丁 」 案内図をつくって見ました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「坊ちゃんの塔 」 。

「 坊ちゃんの塔

このモニュメントの名称は、夏目漱石 の小説”坊ちゃん ”の主人公が、本学の前身の

東京物理学校を卒業した数学教師であったことに由来します。

主人公は、卒業後四国松山の中学に赴任して、反俗精神に貫かれた豪放磊落な熱血教師として

描かれています。本学が明治の時代から”坊ちゃん”のような、人間味にあふれた実力ある

理数系教師を多数輩出し、理学の普及に果たした役割を誇りにさらに未来に亘って脈々と

継承していくことを期して、このモニュメントは建設されました。

組み合わせて構成されています。”個”の集積により、うねるように上昇する塔の形は、未来を

生き抜く強いエネルギーの姿であり、そこに英知あふれる人々の無限の可能性を表現しています。

平成26年3月31日設置

東京理科大学」

その幾何学的な形状は、鏡映対称な一対の五面体「ペンタドロン」を最少単位の「個」とし、

組み合わせて構成されているとのこと とあるが・・・・???。

ペンタドロンは、秋山仁博士とその研究仲間達によって発見した平行多面体の基礎になる形です。

平行多面体というのは、平行移動させて空間を障間なく埋めつくせる形のことで、全部で5種類

あります

平行多面体というのは、平行移動させて空間を障間なく埋めつくせる形のことで、全部で5種類

あります

(平行六面体・切頂八面体・六角柱・菱形十ニ面体・長菱形十ニ面体)

5種類ともペンタドロンを組み合わせることで作ることができます。

ペンタドロンは平行多面体の元素(もとになる形)になります とネットにあったが???。

廻り込んで。

後日、「ペンタドロン」についてゆっくり勉強します。

「近代科学資料館」、秋山仁先生の「数学体験館」 案内。

「外堀通り」を市ヶ谷方面に進む。

右手にあったのが「 庾嶺坂(ゆれいざか)

神楽坂1丁目と市谷船河原町の間で北西に向かう坂。

「 庾嶺坂」 案内柱 。

「江戸初期この坂あたりに多くの梅の木があったため、二代将軍秀忠が中国の梅の名所の名を

とったと伝えられるが、他にも坂名の由来は諸説あるという(『御府内備考』)。

唯念 坂」「ゆう玄坂」「幽霊坂」「若宮坂」とも呼ばれる。」

「 庾嶺坂 」👈リンク の先は赤レンガの壁から石垣の塀になり、蔦の緑を左に見てあがって

行くと更に急な坂になっていることが解るのであった。

「牛込濠」の先に見えたのが、地上27階・地下4階建ての「 法政大学 ボアソナード・タワー 」。

振り返ると、「 飯田橋グラン・ブルーム 」の超高層タワーマンション・地上40階、地下2階の

「パークコート千代田富士見ザ タワー」その隣にオフィス・商業棟・地上30階、地下2階が

見えた。

衣料店「Gallary Pause」が右手に。

左手に「市谷船河原町町会案内板」。

「外堀通り」の横断歩道を渡り「牛込濠」を眼下に見る。

「 街に緑を心に愛を ライオンざくら 」と。

「外堀通り」の飯田橋駅方向を振り返る。

再び見通しの良い場所から「牛込濠」を。

横断歩道を引き返して、次の坂にTRY。

正面に案内柱を見つけた。

「 逢坂(おうさか) 」👈リンク と。

「 逢坂 👈リンク

昔、小野美佐吾という人が武蔵守となり、この地にきた時、美しい娘と恋仲になり、のちに

都に帰って没したが、娘の夢によりこの坂で、再び逢ったという伝説に因み、逢坂と呼ばれる

ようになったという。」

右手前方に神社が現れた。

「 築土神社(つくどじんじゃ) 」。

2本の木に守られるように鎮座する小さな神社。

新宿区市谷船河原町9−1。

「築土神社」。

社殿に近づいて。

扁額「築 圡 神社」。

「圡」・土に点は「士」との混同を避ける ために点を付けたものとのこと。

社紋は「 右三つ巴 」。

「内陣」。

御祭神 は 平将門公之霊 。

船河原町はもともと江戸城内の平河村付近(現 ・千代田区大手町周辺)にあったが、1589年

江戸城拡張の際、氏神の築土神社と共に牛込見附(現JR飯田橋駅)付近へ移転。

さらに1616年築土神社が筑土八幡町に移転後、同町も筑土八幡町近くの現在地へ移転した

(平凡社 『郷土歴史大事典』参照)。ところが戦後、築土神社は千代田区九段に移転。

他方で船河原町は現在地に留まったことから、地理的に神社から最も遠い氏子となってしまった。

そこでここに飛地社を建て、築土神社の氏子であることを冠したものと思われる と。

この地には江戸時代より「 堀兼(ほりがね)の井 」と呼ばれる井戸があり、その昔、

幼い子どもを酷使して掘らせたと伝えられる。

明治39年の「堀兼の井」、中央の坂が「逢坂」と。

レンガ塀のあたりに現在の神社がある と。

この井戸は、昭和40年代の地下鉄工事の折に一時枯渇したものの、平成21年には、当時とほぼ

同じ位置に再整備されていると。

「区の説明は、神社前の説明板の通りであるが、その後井戸は掘られ、共同井戸として永い間

生活に使われてきた。地下鉄工事等の影響で一時枯れたが、平成2 1年に市谷船河原町町会により、防災井戸として

現在の形に整備されている。(ちなみに、船河原町の町名は江戸期から続く名称で、この牛込・

箪笥地区には多数現存している)」

箪笥地区には多数現存している)」

「 史跡 掘兼の井

所在地 新宿区市谷船河原町9−1。

堀兼の井とは、「堀りかねる」の意からきており、掘っても掘ってもなかなか水が出ないため、

皆が苦労してやっと掘った井戸という意味である。堀兼の井戸の名は、ほかの土地にもあるが、

市谷船河原町の堀兼の井には、次のような伝説がある。

昔、妻に先立たれた男が息子と二人で暮らしていた。男が後妻を迎えると、後妻は息子をひどく

いじめた。ところが、しだいにこの男も後妻と一緒に息子をいじめるようになり、いたずら

しないようにと言って庭先に井戸を掘らせた。息子は朝から晩まで素手で井戸を掘ったが水は出ず、

とうとう精根つきて死んでしまったという。

平成三年十一月

東京都新宿区教育委員会」

紫の「築土神社」の幟の紋は「 左三つ巴 」になっていたが・・・??

「 船河原築土神社 」案内書。

社号:築土神社(つくどじんじゃ)

旧称:津久戸大明神 江戸明神 田安明神

御由緒:御創建 940年(天慶3年)

御祭神:<主神> 天津彦火邇々杵尊(あまつひこほのににぎのみこと)

<相殿> 平将門公 菅原道真公

「 祭神系譜図

築土神社の「主神(しゅしん)」である天津彦火邇々杵尊は、天照大神(あまてらすおおみかみ)の孫

にあたる神で、日本国を治めるべく高天原(たかまのはら)から三種の神器(鏡・剣・玉飾)を持って

霧島山へ降臨し、天皇の礎を築いた(天孫降臨)。

にあたる神で、日本国を治めるべく高天原(たかまのはら)から三種の神器(鏡・剣・玉飾)を持って

霧島山へ降臨し、天皇の礎を築いた(天孫降臨)。

祭神であった平将門公が明治政府に冷遇されたため、便宜上、天皇と関わりの深い神を「主神」

として祀り上げることで、当時の社格を意識したものと思われる。」

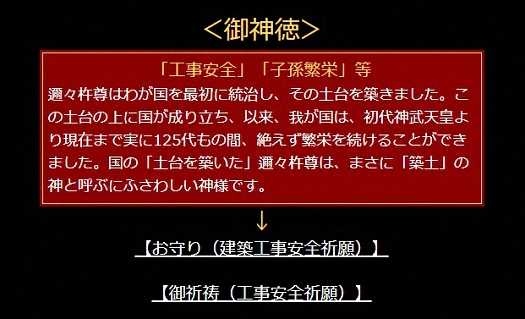

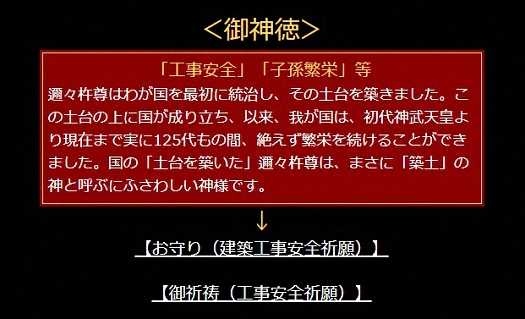

<御神徳>

「工事安全」「子孫繁栄」等

「工事安全」「子孫繁栄」等

邇々杵尊は我が国を最初に統治し、その土台を築きました。この土台の上に国が成り立ち、以来、

我が国は、初代神武天皇より現在まで実に125代もの間、絶えず繁栄を続けることができました。

国の「土台を築いた」邇々杵尊は、まさに「築土」の神と呼ぶにふさわしい神様です。

我が国は、初代神武天皇より現在まで実に125代もの間、絶えず繁栄を続けることができました。

国の「土台を築いた」邇々杵尊は、まさに「築土」の神と呼ぶにふさわしい神様です。

↓

【お守り(建築工事安全祈願)】

【御祈祷(工事安全祈願)】

急勾配の「逢坂」を上って行った。

さらに。

逢坂を上がると、市谷砂土原町三丁目・払方町に連なる高級住宅地があった。

船河原とは、揚場河岸(揚場町)で荷揚げした空舟の船溜りの河原のこと。

揚場町は水運に利用された外濠沿いにある。

揚場町は水運に利用された外濠沿いにある。

ここでも金木犀の香りが。

近づいて。

ここにも「逢坂」案内柱が。

ここが「逢坂」の中間点付近であろうか。

左手に曲がって行くと右にあった超豪華な和風住宅。

「 朝霞荘 」。

黒川紀章設計。地下1階、地上2階、塔屋1階。昭和62年(1987)12月に安田火災の迎賓館として

建てられた。

新宿区市谷砂土原町3丁目22。

駐車場の床 は、障子の組子および、花、鳥、風、月の各パターンを御影石にて表現して

いるのであった。

敷地は前面道路より1.2m下がっている。このレベル差を利用し、各層の屋根を幾重にも重なる

ように設け、景観に広がりを持たせていると。

外壁はベンガラ色、そして上部にアルミキャストの格子を組みこんだ築地塀で美しい。

「 朝霞荘 」👈リンクと。

この場所は、明治37年に石川啄木の下宿先があったとのこと。

巨木が聳え立っていた。

現在は損害保険ジャパンの厚生施設と。

このモミジも紅葉すると美しいのであろう。

その先右側には立派な高石垣の屋敷があった。

上って来た「逢坂」を振り返る。

右カーブの先、右手にあったのが「 旧最高裁判所長官公邸(旧馬場家牛込邸) 」と

「 最高裁判所長官公邸 」と。

新宿区若宮町39。

旧馬場家牛込邸 は、富山で海運業を営んだ馬場家の東京における拠点として、昭和3年に

牛込台地の高台に建てられた。昭和22年以降は最高裁判所長官公邸となっている。

設計は逓信省営繕技師であった吉田鉄郎である。南の庭園に面して和洋の客間や居間などを

雁行形に連ね、和洋の意匠や空間の機能を巧妙な組合せと合理的な平面構成でまとめており、

入母屋屋根や下屋庇を駆使した外観も絶妙に庭園と調和している。旧馬場家牛込邸は、東京に

残された希少な大規模和風建築である。洗練された比例や精緻な造形、装飾的な細部を押さえ

つつ上質の良材を効果的に演出した設計手法など、昭和初期を代表する和風建築として

高い価値を有している。

Googleマップから。

「旧最高裁判所長官公邸(旧馬場家牛込邸)」を後にして、「逢坂」を引き返し下って行った。

振り返ると右手に小さなプレートを発見。

「 埼玉学生誘掖会の碑

明治35年3月15日埼玉県の朝野の有志(渋沢栄一(青淵翁)、本多静六、諸井恒平等が中心と

なって)が埼玉学生誘掖(ゆうえき)会(明治44年財団法人の認可)を創設、都内で修学する

学生のために明治37年寄宿舎を建設し、昭和12年には鉄筋2階建てに改築し、平成13年まで

存続した。その跡地は売却され、財団法人埼玉学生誘掖会の奨学金事業の基金となる)」

「 坂道 、 通り・路・道 、 横丁 」 案内図をつくって見ました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.