PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

次に訪ねたのが、「繁榮稲荷神社」の先にあった「 法正寺

」。

新宿区岩戸町8。

正面に本堂。

榮松山念想院法正寺 と号す。

開山 雲蓮社昌譽上人助見和尚 。寛永6年(1629年)7月23日示寂。

創建年代は不詳ながらかつては清水門の外にあり、その後 田安屋形の近くに引っ越し、

市谷本村(現防衛省)への移転を経て、元和元年(1615年)今の地に移転したといいいます。

ここ 本堂には本尊阿弥陀仏(立像)とその脇侍である観世音菩薩と大勢至菩薩の阿弥陀三尊を

安置

寺号標石「 浄土宗榮松山法正寺 」。

本堂に近づいて。

本尊:阿弥陀如来 。

扁額「 法正寺 」。

本堂の左側には墓地が。

「 まなざしの塔 」

有縁・無縁合同供養墓であるとネットから。

墓地の入口左にあった「 災害時協力井戸

「 法正寺遺跡 」は、現在も岩戸町に所在する浄土宗法正寺の南側、江戸時代には同寺の境内で

あった範囲にあたる。

1次調査では、甕棺を含む131基の埋葬施設と地下室、採土坑等が確認された。埋葬施設の

多くは、法正寺がこの土地を手放す際に改葬されていたが、84号墓からは金蒔絵の漆箱が

鉄線唐草文が金色に輝いていた。中には鉄漿や白粉の道具、懐中鏡や琴爪、煙管そして

一分判金が1枚納められていた とネットから。

84号墓から発掘された 金蒔絵の漆箱他様々な出土品の写真 をネットから。

そして「 早稲田通り 通り 」に出て、「 寺内横丁 」を目指す。

ここが「 寺内横丁 」の入口。

右側に「 第一勧業信用組合 神楽坂支店 」。

「 寺内横丁 」を振り返る。

左手に焼き鳥屋「 酉玉 神楽坂 」👈リンク。

その先にあったのが「 新宿区立寺内公園 」。

新宿区神楽坂5丁目7。

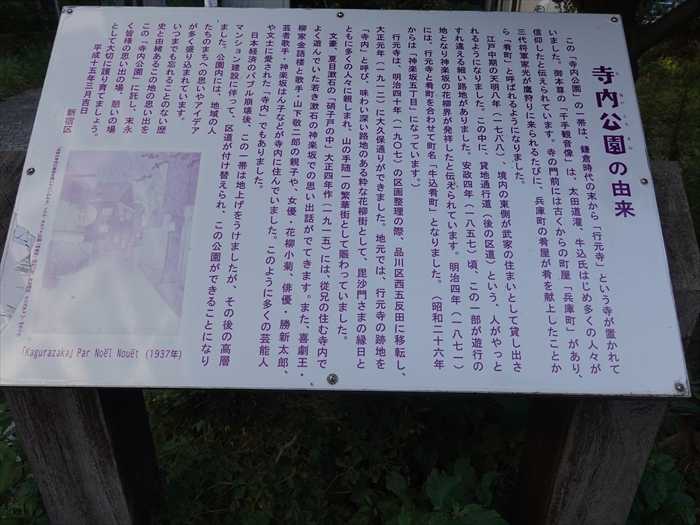

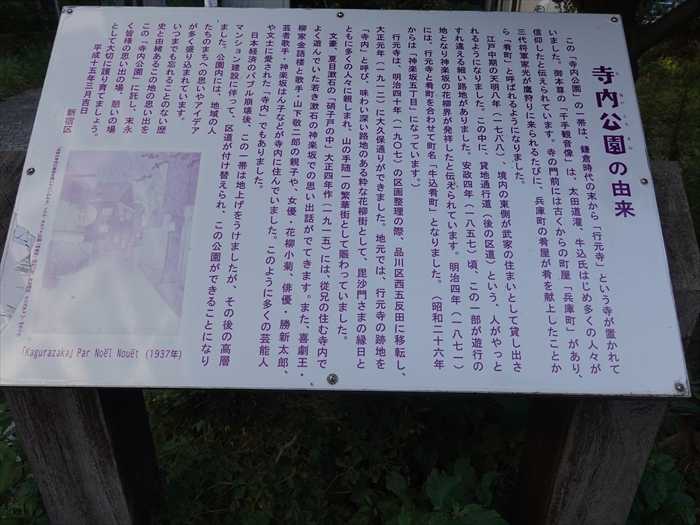

「 寺内公園の由来

この寺内公園の一帯は、鎌倉時代の末から「行元寺」という寺が置かれていました。

御本尊の「千手観音像」は、太田道灌、牛込氏はじめ多くの人々が信仰したと伝えられています。

寺の門前には古くからの町屋「兵庫町」があり、3代将軍家光が鷹狩りに来られるたびに、

兵庫町の肴屋が肴を献上したことから肴町と呼ばれるようになりました。

江戸中期の天明8年(1788)、境内の東側が武家の住まいとして 貸し出されるようになりました。

この中に、貸地通行道(後の区道)という、人がやっとすれ違える細い路地がありました。

安政4年(1857)頃、この一部が遊行の地となり神楽坂の花柳界が発祥したと伝えられています。

明治4年(1871)には、行元寺と肴町を合わせて町名「牛込肴町」となりました。(昭和26年からは

「神楽坂5丁目になっています。)

公園内の緑地には雑草が!?!?・??。

そして「大久保通り」に出る。

「牛込消防署」まで160mと。

そして「大久保通り」の「神楽坂上」交差点を渡り、「牛込警察署 神楽坂上交番」方向に進むと

手前にあったのが「 安養寺 」。

「 江戸三十三観音十六番札所

厄除・疫病 大仏薬師如来

開運・繁昌 大聖歓喜天 」 と。

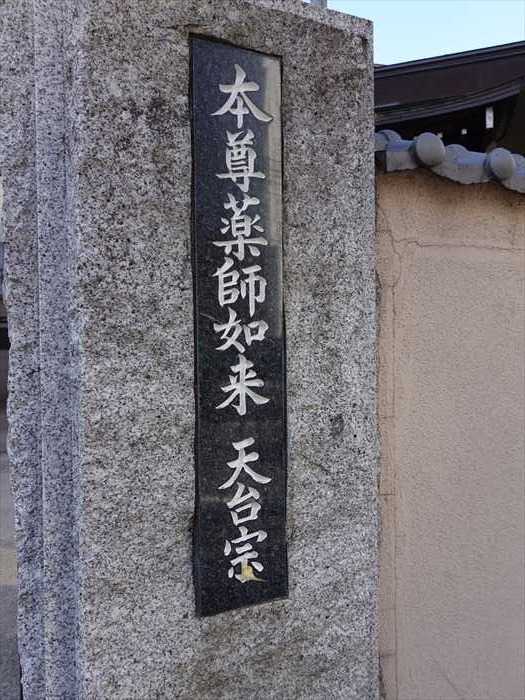

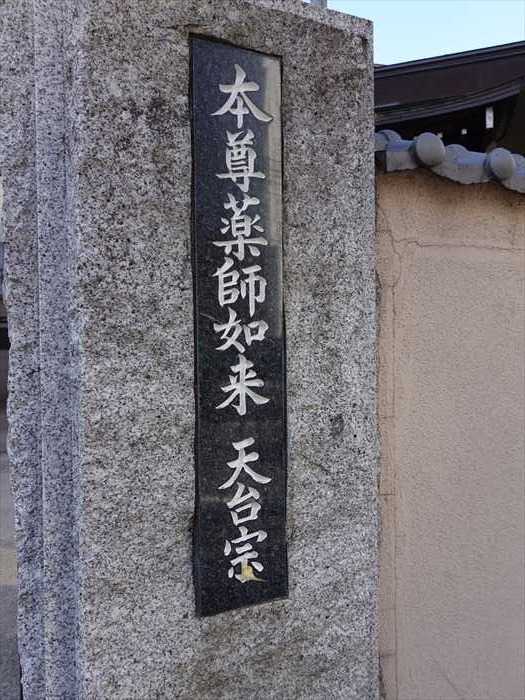

「神楽坂上」交差点にある天台宗のお寺で、本尊薬師如来と大聖歓喜天王を安置する。

「 大聖歡喜天王 安養寺 」と。

「 本尊薬師如来 天台宗 」と。

「 聖天堂 」。

浄土宗寺院の安養寺は、 清光山林泉院と号す 。

安養寺は、心蓮社深譽上人安阿貞公和尚が開山となり天正2年(1574)に創建、

明暦2年(1656)市ヶ谷富士見から当地へ移転したと。

通称:神楽坂聖天・江戸観音16番 。

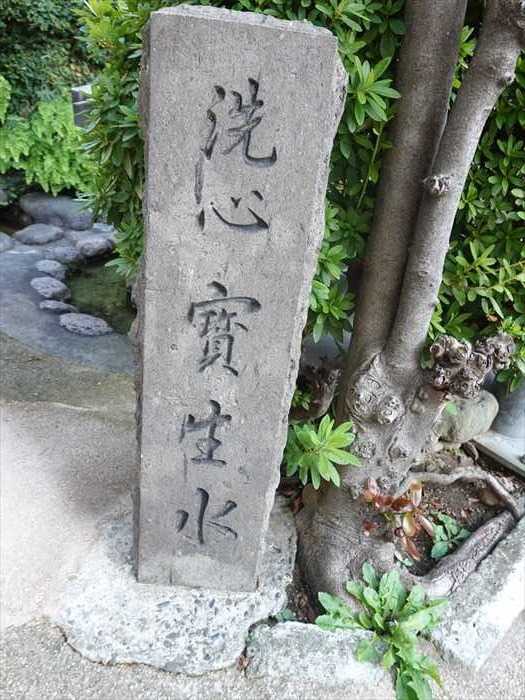

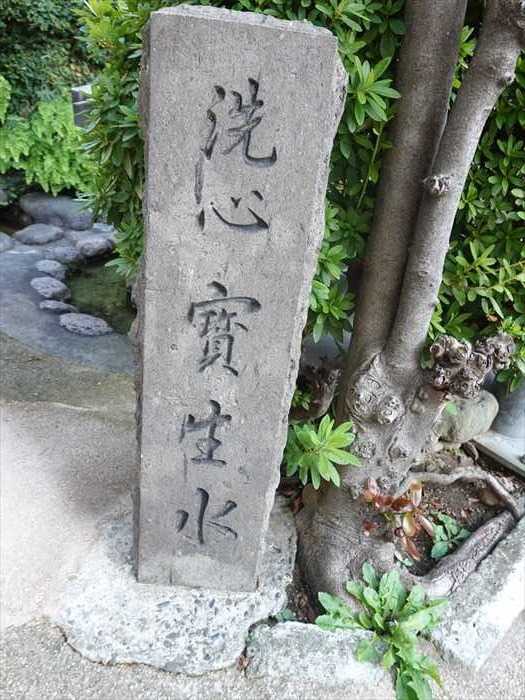

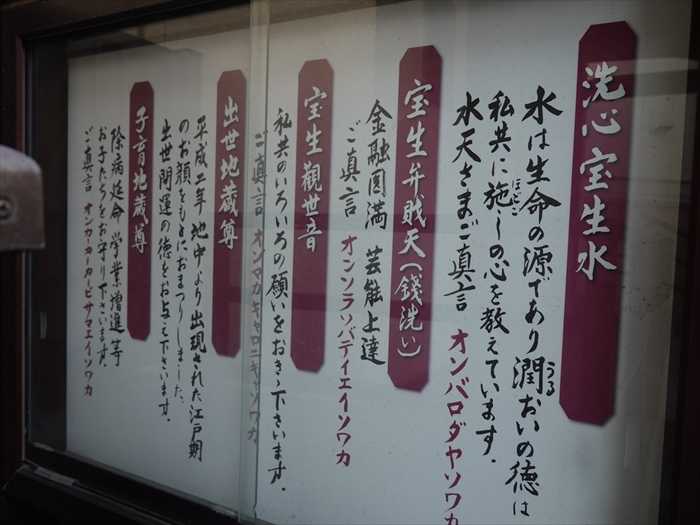

「 洗心寶生水 」。

銭洗いの水場 。

「 洗心寶生水 」と。

安養寺の宝生弁財天は、銭洗い弁天。お堂の右手前にある「洗心宝生水」でお金を洗います。

境内の「 寶生觀世音像 」。

「 子育地蔵尊 」と「 出世地蔵尊 」。

近づいて。

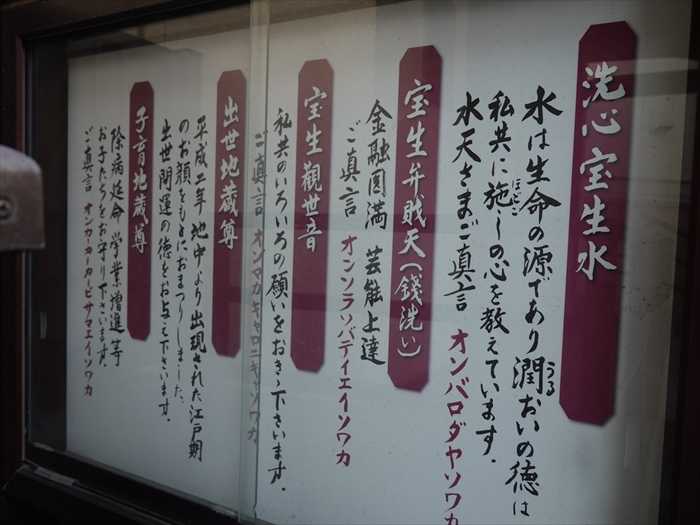

水は生命の源であり潤おいの徳は私共に施しの心を教えています。

水天さまご真言 オンバロダヤソワカ」。

「 宝生弁財天(銭洗い)

金融圓満芸能上達

ご真言 オンソラソバテイエイソワカ」

「 宝生観世音

私共のいろいろのお願いをおきヽ下さいます

ご真言 オンマカキャロニキャソワカ」

「 出世地蔵尊

平成二年地中より出現された江戸期のお願いをもとにおまつりしました。

出世開運の徳をお与え下さいます」

「 子育て地蔵尊

除病延命学業増進等お子たちをお守り下さいます

ご真言 オンカーカーカービサマエイソワカ」

「 聖天堂 」に近づいて。

扁額「 歡喜天 」。

この御堂に歡喜天=聖天がお祀りされているのだ。

歡喜天(かんぎてん)とは、仏教の守護神である天部の一つで、 頭は象、身体は人間の姿をした

神様 。インド神話の魔王が仏教にとり入れられたもので、ヒンドゥー教のガネーシャ(Gaṇeśa)が

ルーツとされている。

歡喜天は、仏法(ぶっぽう)を擁護し、衆生に利益を施して諸事の願いを成就させる善神として

信仰されている。特に、密教において歡喜天信仰がさかんに重視されるようになり、造像もさかんと

なった。

歡喜天は、ヒマラヤ山脈のカイラス山(鶏羅山)で9千8百の諸眷属を率いて三千世界と仏法僧の

三宝を守護するとされている とネットから。

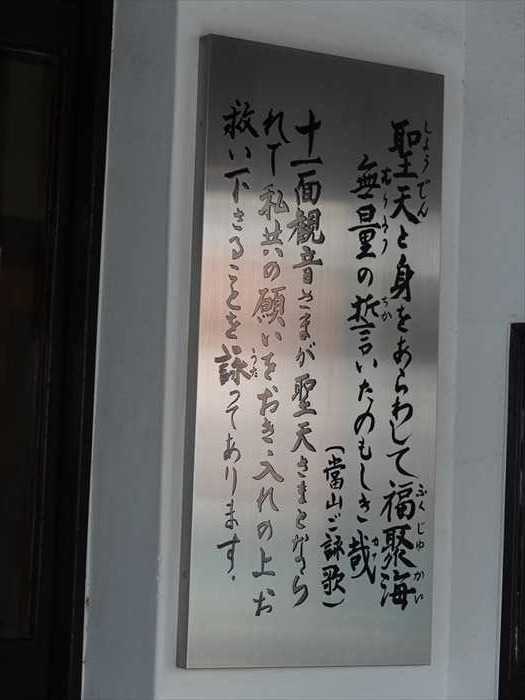

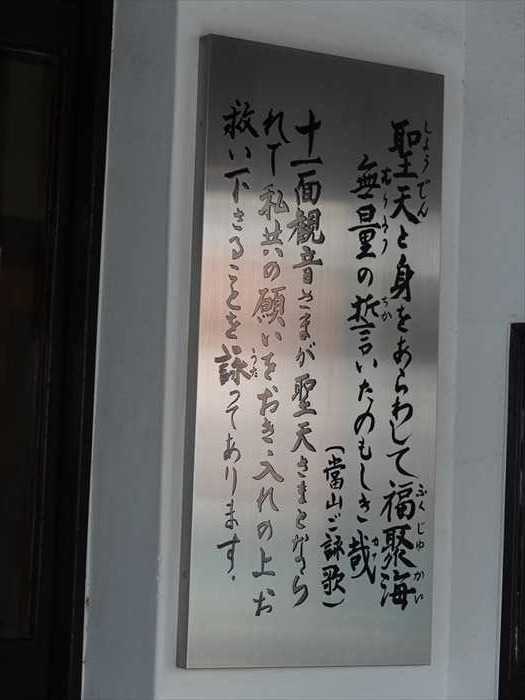

「 聖天と身をあらわして福聚海 無量の誓いたのもしきかな(當山ご詠歌)

十一面観音さまが聖天さまとなられて私共の願いをおきヽ入れの上、お救い下さることを

詠ってあります。」

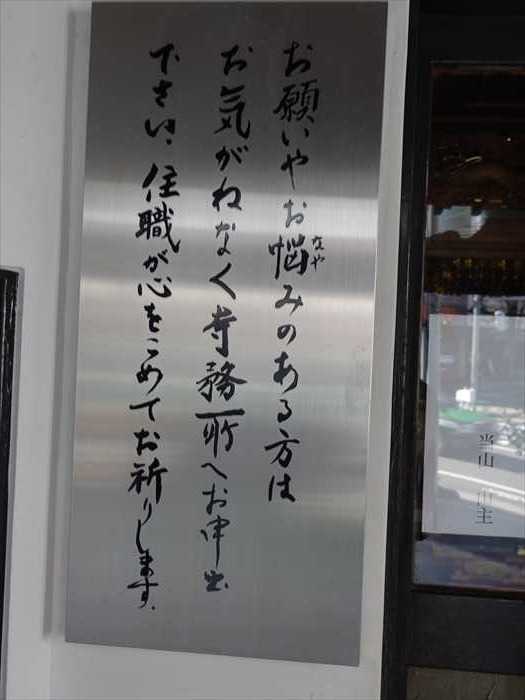

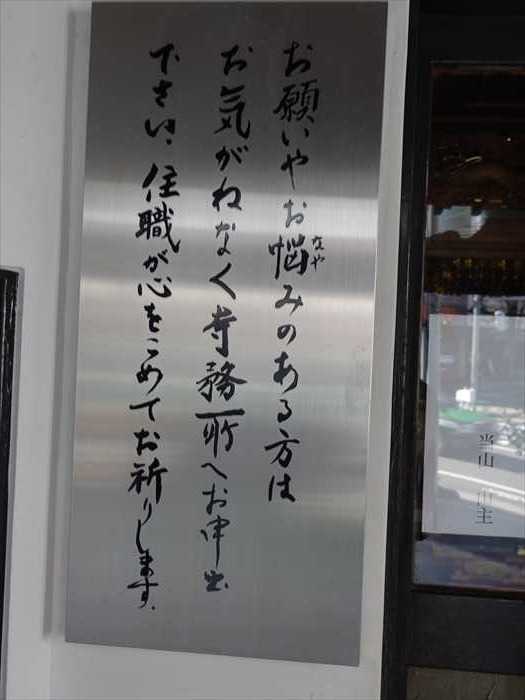

「お願いやお悩みのある方はお気がねなく寺務所へお申出下さい。住職が心をこめて

お祈りします。」

本堂内陣 。

ズームして。

最奥には聖天厨子がある。あの中に大黒様?が入っていた。

「第十六番札所

本尊 十一面観世音

大聖歓喜天(聖天さま)

三寳荒神愛染明王

毘沙門天・大黒天」と。

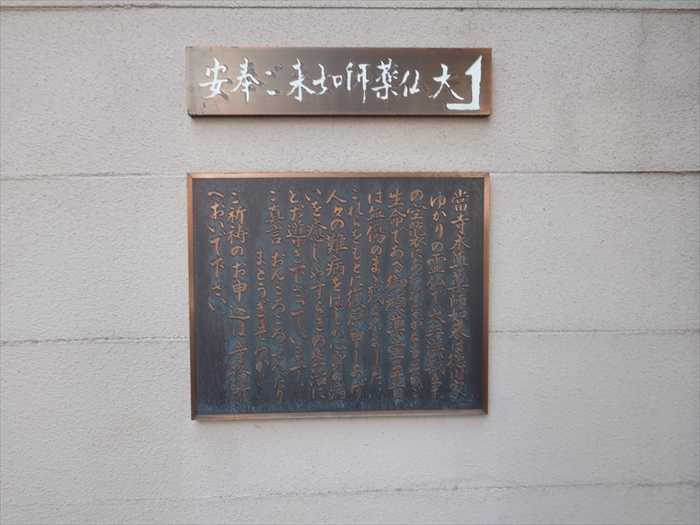

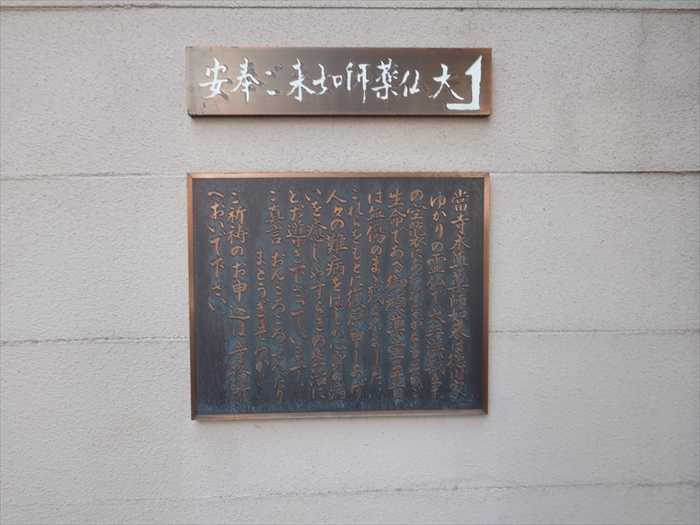

「 大仏薬師如来ご奉安

當寺本尊薬師如来は徳川家由来の霊仏で、太平洋戦争の空襲にあわれながらも、そのご生命である

御顔薬壷・手首は無傷のまま殘られました。

これをもとに復原申しあげ人々の難病をはじめ心身の病いを癒し、やすらぎの生活にと、お導き

下さっています。

ご真言 おん ころころ せんだりまとうぎそわか

ご祈祷のお申込は寺務所へおいで下さい。」

内陣の扁額は山号「 醫光山 」。

「 醫光山 」 の山号は、本尊薬師如来に由来するとのこと。

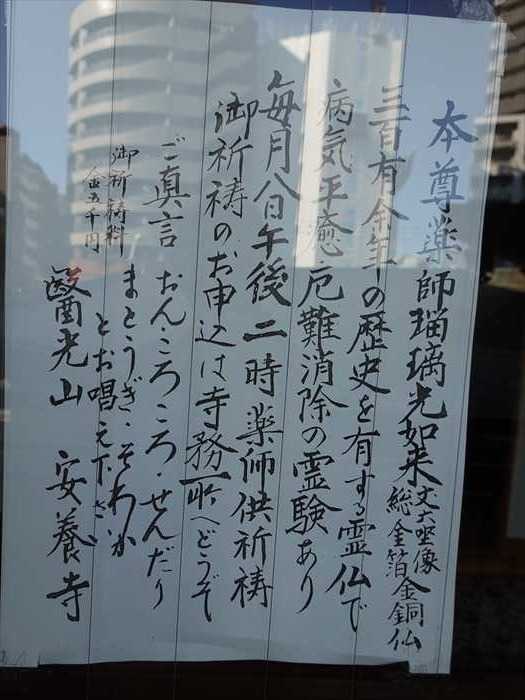

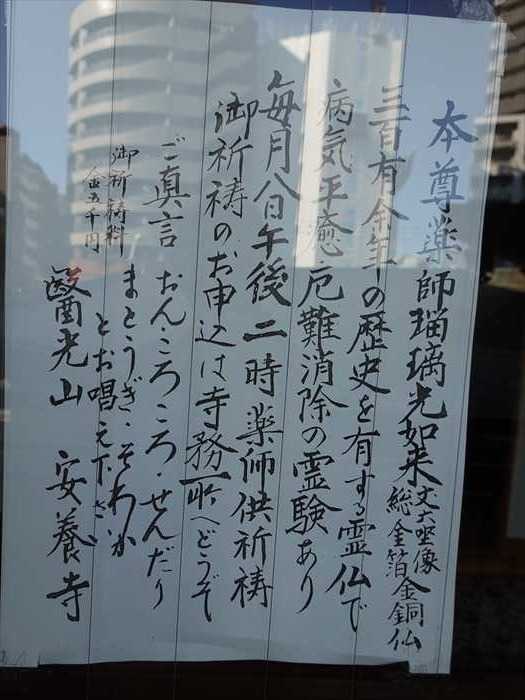

「 本尊薬師瑠璃光如来 丈六尺像 総金箔 金銅仏 」

ズームして。

低い位置から。

「 本尊薬師瑠璃光如来 丈六㘴 像 総金箔 金銅仏

三百有余年の歴史を有す霊仏で病気平癒・厄難消除の霊験あり毎月八日午後二時薬師供祈祷

御祈祷のお申込みは寺務所へどうぞ。

ご真言 おん・ころころ・せんだりまとうぎ・そわか

とお唱え下さい。

醫光山 安養寺」

そして「安養寺」を後にして、「 牛込警察署 神楽坂上交番 」手前の路地を入って行った。

左手にあったこの階段が「 駒坂 」と。

これもいわば「袖摺坂」といっていいサイズ感。道幅2mほどのタイル貼りの階段に

クラシックな手すり。一応これでも新宿区の「区道」なのである と。

石段の先の「駒坂」。

ここまでとし、石段を下って引き返す。

さらに北に進むとY字路に出会う。

左手に進む坂が「 瓢箪坂(ひょうたんざか) 」。

白銀公園の南端から南東に向かう狭い40mの、こちらからは登坂の道。

「瓢箪坂

坂の途中がくびれているため、その形から瓢箪坂と呼ばれるようになったのであろう。」

前方の緑が「 新宿区立白銀公園 」。

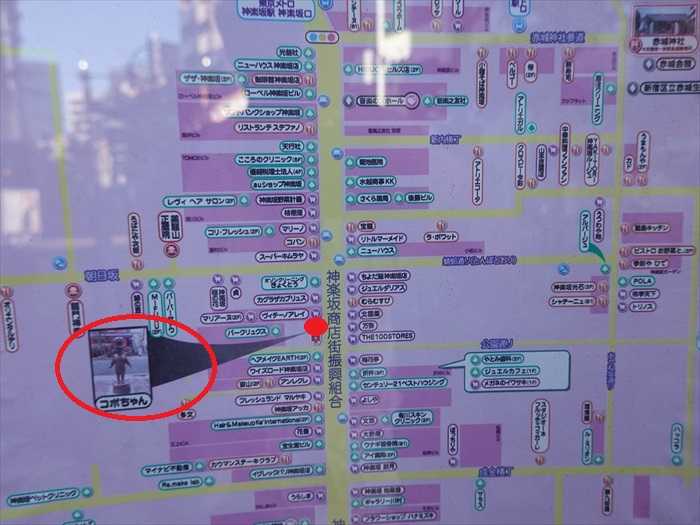

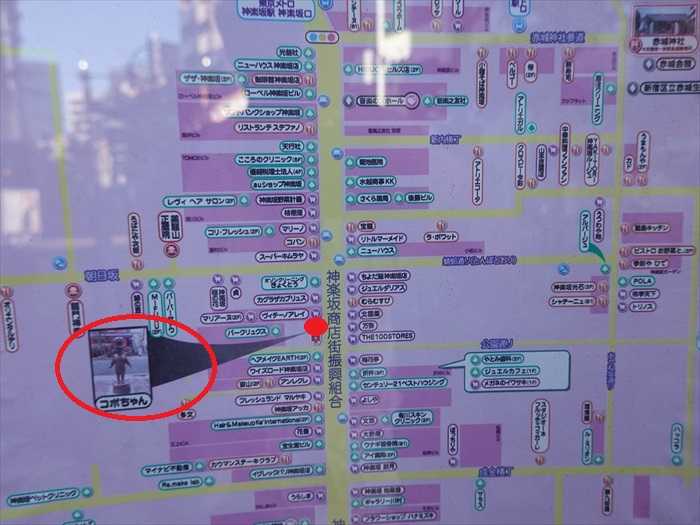

左折して早稲田通り方向に進むと「神楽坂マップ」があった。

「早稲田通り・神楽坂通り」に合流し左折すると左手にあったのが「 コボちゃん像 」。

4コマ漫画「コボちゃん」のブロンズ像。

「コボちゃん」は、漫画家・植田まさしさんが描く、刈り上げ頭がトレードマークの少年・

コボちゃんを主人公とする4コマ漫画。1982年(昭和57年)から30年以上にわたり連載され、

1万4000回近くを数えるほか、1990年代にはアニメ化されるなど、長く幅広く愛されている。

作者の植田さんは、神楽坂地域に35年以上居住しており、「コボちゃん」も連載初回の原稿が

神楽坂で書き上げられた「神楽坂生まれ」。これらの縁から、東京メトロ・神楽坂駅出口に

設置された商店街の案内板にコボちゃん一家が登場するなど、これまでも「地元」商店街の

キャラクターとして活躍してきた。

設置されている「コボちゃん像」は、台座約20センチ、像本体が約80センチのブロンズ像1基。

神楽坂商店街振興組合が東京都や区の補助を受け、彫刻家・山田朝彦さんが制作したのだと。

4コマ漫画「コボちゃん」 。

「神楽坂マップ」を再び。

現在地はここ。

「 坂道 、 通り・路・道 、 横丁 」 案内図をつくって見ました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

新宿区岩戸町8。

正面に本堂。

榮松山念想院法正寺 と号す。

開山 雲蓮社昌譽上人助見和尚 。寛永6年(1629年)7月23日示寂。

創建年代は不詳ながらかつては清水門の外にあり、その後 田安屋形の近くに引っ越し、

市谷本村(現防衛省)への移転を経て、元和元年(1615年)今の地に移転したといいいます。

ここ 本堂には本尊阿弥陀仏(立像)とその脇侍である観世音菩薩と大勢至菩薩の阿弥陀三尊を

安置

寺号標石「 浄土宗榮松山法正寺 」。

本堂に近づいて。

本尊:阿弥陀如来 。

扁額「 法正寺 」。

本堂の左側には墓地が。

「 まなざしの塔 」

有縁・無縁合同供養墓であるとネットから。

墓地の入口左にあった「 災害時協力井戸

「 法正寺遺跡 」は、現在も岩戸町に所在する浄土宗法正寺の南側、江戸時代には同寺の境内で

あった範囲にあたる。

1次調査では、甕棺を含む131基の埋葬施設と地下室、採土坑等が確認された。埋葬施設の

多くは、法正寺がこの土地を手放す際に改葬されていたが、84号墓からは金蒔絵の漆箱が

鉄線唐草文が金色に輝いていた。中には鉄漿や白粉の道具、懐中鏡や琴爪、煙管そして

一分判金が1枚納められていた とネットから。

84号墓から発掘された 金蒔絵の漆箱他様々な出土品の写真 をネットから。

そして「 早稲田通り 通り 」に出て、「 寺内横丁 」を目指す。

ここが「 寺内横丁 」の入口。

右側に「 第一勧業信用組合 神楽坂支店 」。

「 寺内横丁 」を振り返る。

左手に焼き鳥屋「 酉玉 神楽坂 」👈リンク。

その先にあったのが「 新宿区立寺内公園 」。

新宿区神楽坂5丁目7。

「 寺内公園の由来

この寺内公園の一帯は、鎌倉時代の末から「行元寺」という寺が置かれていました。

御本尊の「千手観音像」は、太田道灌、牛込氏はじめ多くの人々が信仰したと伝えられています。

寺の門前には古くからの町屋「兵庫町」があり、3代将軍家光が鷹狩りに来られるたびに、

兵庫町の肴屋が肴を献上したことから肴町と呼ばれるようになりました。

江戸中期の天明8年(1788)、境内の東側が武家の住まいとして 貸し出されるようになりました。

この中に、貸地通行道(後の区道)という、人がやっとすれ違える細い路地がありました。

安政4年(1857)頃、この一部が遊行の地となり神楽坂の花柳界が発祥したと伝えられています。

明治4年(1871)には、行元寺と肴町を合わせて町名「牛込肴町」となりました。(昭和26年からは

「神楽坂5丁目になっています。)

行元寺は、明治40年(1907)の区画整理の際、品川区西五反田に移転し、大正元年(1912)に

大久保通りができました。地元では、行元寺の跡地を「寺内」と呼び、味わい深い路地のある

粋な花柳街として、毘沙門さまの縁日とともに多くの人々に親しまれ、山の手随一の繁華街として

賑わっていました。

文豪、夏目漱石の「硝子戸の中」大正4年作(1915)には、従兄の住む寺内でよく遊んでいた

若き漱石の神楽坂での思い出話がでてきます。また、喜劇王・柳家金語楼と歌手・山下敬二郎の

親子や、女優・花柳小菊、俳優・勝新太郎、芸者歌手・神楽坂はん子などが寺内に住んで

いました。このように多くの芸能人や文士に愛された「寺内」でもありました。

日本経済のバブル崩壊後、この一帯は地上げをうけましたが、その後の高層マンション建設に

伴って、区道が付け替えられ、この公園ができることになりました。公園内には、地域の人たちの

まちへの思いやアイデアが多く盛り込まれています。

大久保通りができました。地元では、行元寺の跡地を「寺内」と呼び、味わい深い路地のある

粋な花柳街として、毘沙門さまの縁日とともに多くの人々に親しまれ、山の手随一の繁華街として

賑わっていました。

文豪、夏目漱石の「硝子戸の中」大正4年作(1915)には、従兄の住む寺内でよく遊んでいた

若き漱石の神楽坂での思い出話がでてきます。また、喜劇王・柳家金語楼と歌手・山下敬二郎の

親子や、女優・花柳小菊、俳優・勝新太郎、芸者歌手・神楽坂はん子などが寺内に住んで

いました。このように多くの芸能人や文士に愛された「寺内」でもありました。

日本経済のバブル崩壊後、この一帯は地上げをうけましたが、その後の高層マンション建設に

伴って、区道が付け替えられ、この公園ができることになりました。公園内には、地域の人たちの

まちへの思いやアイデアが多く盛り込まれています。

いつまでも忘れることのない歴史と由緒あるこの地の思い出をこの「寺内公園」に託し、末永く

皆様の思い出の場、憩いの場として大切に護り育てましよう。

平成十五年三月吉日

新宿区」

公園内の緑地には雑草が!?!?・??。

そして「大久保通り」に出る。

「牛込消防署」まで160mと。

そして「大久保通り」の「神楽坂上」交差点を渡り、「牛込警察署 神楽坂上交番」方向に進むと

手前にあったのが「 安養寺 」。

「 江戸三十三観音十六番札所

厄除・疫病 大仏薬師如来

開運・繁昌 大聖歓喜天 」 と。

「神楽坂上」交差点にある天台宗のお寺で、本尊薬師如来と大聖歓喜天王を安置する。

「 大聖歡喜天王 安養寺 」と。

「 本尊薬師如来 天台宗 」と。

「 聖天堂 」。

浄土宗寺院の安養寺は、 清光山林泉院と号す 。

安養寺は、心蓮社深譽上人安阿貞公和尚が開山となり天正2年(1574)に創建、

明暦2年(1656)市ヶ谷富士見から当地へ移転したと。

通称:神楽坂聖天・江戸観音16番 。

「 洗心寶生水 」。

銭洗いの水場 。

「 洗心寶生水 」と。

安養寺の宝生弁財天は、銭洗い弁天。お堂の右手前にある「洗心宝生水」でお金を洗います。

境内の「 寶生觀世音像 」。

「 子育地蔵尊 」と「 出世地蔵尊 」。

近づいて。

境内には「 洗心宝生水

」、「 宝生弁財天

」、「 宝生観世音

」、「 出世地蔵尊

」、「 子育地蔵尊

」

「 洗心宝生水水は生命の源であり潤おいの徳は私共に施しの心を教えています。

水天さまご真言 オンバロダヤソワカ」。

「 宝生弁財天(銭洗い)

金融圓満芸能上達

ご真言 オンソラソバテイエイソワカ」

「 宝生観世音

私共のいろいろのお願いをおきヽ下さいます

ご真言 オンマカキャロニキャソワカ」

「 出世地蔵尊

平成二年地中より出現された江戸期のお願いをもとにおまつりしました。

出世開運の徳をお与え下さいます」

「 子育て地蔵尊

除病延命学業増進等お子たちをお守り下さいます

ご真言 オンカーカーカービサマエイソワカ」

「 聖天堂 」に近づいて。

伝教大師最澄上人の高弟、天正十九年( 1591年)に徳川家康が江戸城築城の際、

慈覚大師円仁(えんにん)和尚が開基 といわれています。

慈覚大師円仁(えんにん)和尚が開基 といわれています。

城内平河口より田安へ換地し 天和三年( 1683年)に現在の神楽坂の地に

移されました と。

扁額「 歡喜天 」。

この御堂に歡喜天=聖天がお祀りされているのだ。

歡喜天(かんぎてん)とは、仏教の守護神である天部の一つで、 頭は象、身体は人間の姿をした

神様 。インド神話の魔王が仏教にとり入れられたもので、ヒンドゥー教のガネーシャ(Gaṇeśa)が

ルーツとされている。

歡喜天は、仏法(ぶっぽう)を擁護し、衆生に利益を施して諸事の願いを成就させる善神として

信仰されている。特に、密教において歡喜天信仰がさかんに重視されるようになり、造像もさかんと

なった。

歡喜天は、ヒマラヤ山脈のカイラス山(鶏羅山)で9千8百の諸眷属を率いて三千世界と仏法僧の

三宝を守護するとされている とネットから。

「 聖天と身をあらわして福聚海 無量の誓いたのもしきかな(當山ご詠歌)

十一面観音さまが聖天さまとなられて私共の願いをおきヽ入れの上、お救い下さることを

詠ってあります。」

「お願いやお悩みのある方はお気がねなく寺務所へお申出下さい。住職が心をこめて

お祈りします。」

本堂内陣 。

ズームして。

最奥には聖天厨子がある。あの中に大黒様?が入っていた。

「第十六番札所

本尊 十一面観世音

大聖歓喜天(聖天さま)

三寳荒神愛染明王

毘沙門天・大黒天」と。

「 大仏薬師如来ご奉安

當寺本尊薬師如来は徳川家由来の霊仏で、太平洋戦争の空襲にあわれながらも、そのご生命である

御顔薬壷・手首は無傷のまま殘られました。

これをもとに復原申しあげ人々の難病をはじめ心身の病いを癒し、やすらぎの生活にと、お導き

下さっています。

ご真言 おん ころころ せんだりまとうぎそわか

ご祈祷のお申込は寺務所へおいで下さい。」

内陣の扁額は山号「 醫光山 」。

「 醫光山 」 の山号は、本尊薬師如来に由来するとのこと。

「 本尊薬師瑠璃光如来 丈六尺像 総金箔 金銅仏 」

ズームして。

低い位置から。

「 本尊薬師瑠璃光如来 丈六㘴 像 総金箔 金銅仏

三百有余年の歴史を有す霊仏で病気平癒・厄難消除の霊験あり毎月八日午後二時薬師供祈祷

御祈祷のお申込みは寺務所へどうぞ。

ご真言 おん・ころころ・せんだりまとうぎ・そわか

とお唱え下さい。

醫光山 安養寺」

そして「安養寺」を後にして、「 牛込警察署 神楽坂上交番 」手前の路地を入って行った。

左手にあったこの階段が「 駒坂 」と。

これもいわば「袖摺坂」といっていいサイズ感。道幅2mほどのタイル貼りの階段に

クラシックな手すり。一応これでも新宿区の「区道」なのである と。

石段の先の「駒坂」。

ここまでとし、石段を下って引き返す。

さらに北に進むとY字路に出会う。

左手に進む坂が「 瓢箪坂(ひょうたんざか) 」。

白銀公園の南端から南東に向かう狭い40mの、こちらからは登坂の道。

「瓢箪坂

坂の途中がくびれているため、その形から瓢箪坂と呼ばれるようになったのであろう。」

前方の緑が「 新宿区立白銀公園 」。

左折して早稲田通り方向に進むと「神楽坂マップ」があった。

「早稲田通り・神楽坂通り」に合流し左折すると左手にあったのが「 コボちゃん像 」。

4コマ漫画「コボちゃん」のブロンズ像。

「コボちゃん」は、漫画家・植田まさしさんが描く、刈り上げ頭がトレードマークの少年・

コボちゃんを主人公とする4コマ漫画。1982年(昭和57年)から30年以上にわたり連載され、

1万4000回近くを数えるほか、1990年代にはアニメ化されるなど、長く幅広く愛されている。

作者の植田さんは、神楽坂地域に35年以上居住しており、「コボちゃん」も連載初回の原稿が

神楽坂で書き上げられた「神楽坂生まれ」。これらの縁から、東京メトロ・神楽坂駅出口に

設置された商店街の案内板にコボちゃん一家が登場するなど、これまでも「地元」商店街の

キャラクターとして活躍してきた。

設置されている「コボちゃん像」は、台座約20センチ、像本体が約80センチのブロンズ像1基。

神楽坂商店街振興組合が東京都や区の補助を受け、彫刻家・山田朝彦さんが制作したのだと。

4コマ漫画「コボちゃん」 。

「神楽坂マップ」を再び。

現在地はここ。

「 坂道 、 通り・路・道 、 横丁 」 案内図をつくって見ました。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.