PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東西通りと文学部周…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

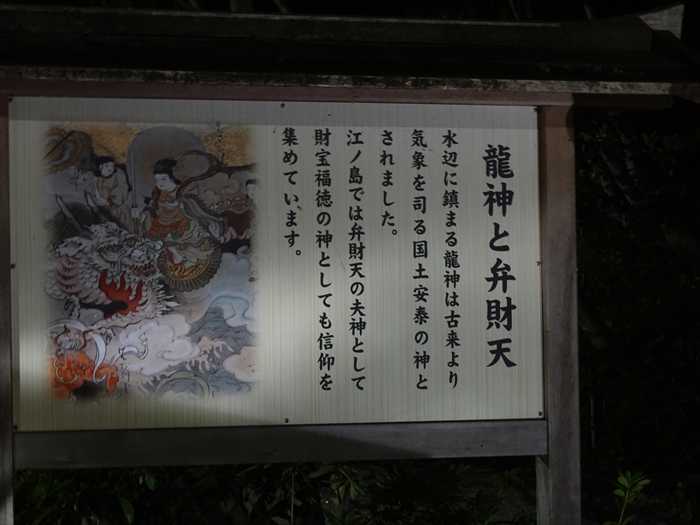

「江の島弁財天仲見世通り」を更に進むと、前方に「 江島神社 瑞心門

」が垣間見えて来た。

社号標石「 江島神社 」。

日露戦争・日本海海戦の名将・東郷平八郎元帥の揮毫により、大正十年(1921年)に

建立されたもの。

前方に「 辺津宮 大鳥居(朱の鳥居) 」。

この朱塗りの大鳥居は、文化二年(1805年)に建立され、明治元年に再建された石の鳥居を、

東京・山田流筝曲家元・林敏子さんの寄進とのこと。

辺津宮(へつみや)の鳥居の左手前には、「 日本三大弁財天 江島神社 」と書かれた

琵琶を模した案内板 が。

江島神社の妙音弁財天 (みょうおんべんざいてん)御尊像は「裸弁財天」ともいわれ、琵琶を抱えた

全裸体の座像なのである。

そして、正面を見上げると、「 瑞心門 」が聳え、昭和12年(1937年)に整備された

大石段には 登り口に石灯篭 、 中段に朱塗りの春日灯籠 が見えた。

左手奥には「 江の島エスカー乗り場 」。

「江の島エスカー乗り場」は、江の島2丁目3にある「江の島弁財天仲見世通り」を抜け、

江島神社の鳥居の左手にある。

屋外エスカレーターで、 頂上まで石段を上っていくと20分かかるところを、わずか4分

でアクセス エスカー乗り場は1区、2区、3区の3か所 がある。

「 瑞心門 」そして 朱塗りの春日灯籠 を見る。

今年も、7月15日(土)~8月31日(木)に開催された「江の島灯籠2023」のライトアップ。

江の島に1000基の灯籠を設置してライトアップし、幻想的な世界を演出したのだ。

以下の3枚の写真は友人から送られて来たものです。

今年も「光の絵巻」が江島神社 瑞心門に登場。

ベルベッタ・デザイン演出による「光の絵巻」がエリアを拡大して今年も登場!

期間中、江の島エスカー1区で、江の島の伝説「天女と五頭龍」をイメージした映像を

映しだしたのであった。

昨年の江の島灯籠でも、夏の夜空に浮かぶ瑞心門を彩る光のインスタレーションは

大変好評。2年目の今年はスケールアップ!瑞心門〜階段〜辺津宮まで広がったエリアで

「天女と五頭龍の恋物語」をフィーチャーし、今年のモチーフ「花火」を加え、さらに

華やかに“光の絵巻”を演出して江の島の夏の夜を彩ったものだと。

ここ瑞心門では「江ノ島誕生」 「五頭龍」 「天女降臨」 「天女と五頭龍の出会い」「五頭龍の御加護」加え、新たに「花火」のモチーフによって厄災を祓う気持ちと現代の美しい江の島の夜を表現したのだと。

そしてこちらは、今年2023年に送られて来た写真です。

朱塗りの春日灯籠に近づいて。

瑞心門の両側には唐獅子画が。

右側は 青の唐獅子 。

左側は緑の唐獅子。

社号標石「 江島神社 」。

日露戦争・日本海海戦の名将・東郷平八郎元帥の揮毫により、大正十年(1921年)に

建立されたもの。

前方に「 辺津宮 大鳥居(朱の鳥居) 」。

この朱塗りの大鳥居は、文化二年(1805年)に建立され、明治元年に再建された石の鳥居を、

東京・山田流筝曲家元・林敏子さんの寄進とのこと。

辺津宮(へつみや)の鳥居の左手前には、「 日本三大弁財天 江島神社 」と書かれた

琵琶を模した案内板 が。

江島神社の妙音弁財天 (みょうおんべんざいてん)御尊像は「裸弁財天」ともいわれ、琵琶を抱えた

全裸体の座像なのである。

そして、正面を見上げると、「 瑞心門 」が聳え、昭和12年(1937年)に整備された

大石段には 登り口に石灯篭 、 中段に朱塗りの春日灯籠 が見えた。

左手奥には「 江の島エスカー乗り場 」。

「江の島エスカー乗り場」は、江の島2丁目3にある「江の島弁財天仲見世通り」を抜け、

江島神社の鳥居の左手にある。

屋外エスカレーターで、 頂上まで石段を上っていくと20分かかるところを、わずか4分

でアクセス エスカー乗り場は1区、2区、3区の3か所 がある。

「 瑞心門 」そして 朱塗りの春日灯籠 を見る。

今年も、7月15日(土)~8月31日(木)に開催された「江の島灯籠2023」のライトアップ。

江の島に1000基の灯籠を設置してライトアップし、幻想的な世界を演出したのだ。

以下の3枚の写真は友人から送られて来たものです。

今年も「光の絵巻」が江島神社 瑞心門に登場。

ベルベッタ・デザイン演出による「光の絵巻」がエリアを拡大して今年も登場!

期間中、江の島エスカー1区で、江の島の伝説「天女と五頭龍」をイメージした映像を

映しだしたのであった。

昨年の江の島灯籠でも、夏の夜空に浮かぶ瑞心門を彩る光のインスタレーションは

大変好評。2年目の今年はスケールアップ!瑞心門〜階段〜辺津宮まで広がったエリアで

「天女と五頭龍の恋物語」をフィーチャーし、今年のモチーフ「花火」を加え、さらに

華やかに“光の絵巻”を演出して江の島の夏の夜を彩ったものだと。

ここ瑞心門では「江ノ島誕生」 「五頭龍」 「天女降臨」 「天女と五頭龍の出会い」「五頭龍の御加護」加え、新たに「花火」のモチーフによって厄災を祓う気持ちと現代の美しい江の島の夜を表現したのだと。

そしてこちらは、今年2023年に送られて来た写真です。

朱塗りの春日灯籠に近づいて。

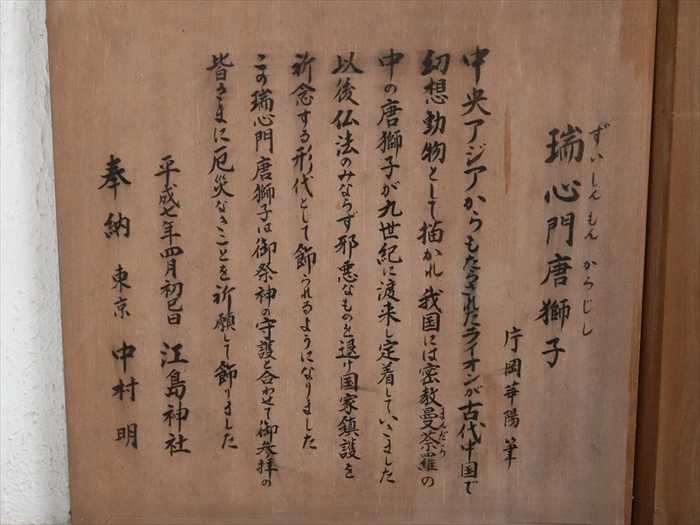

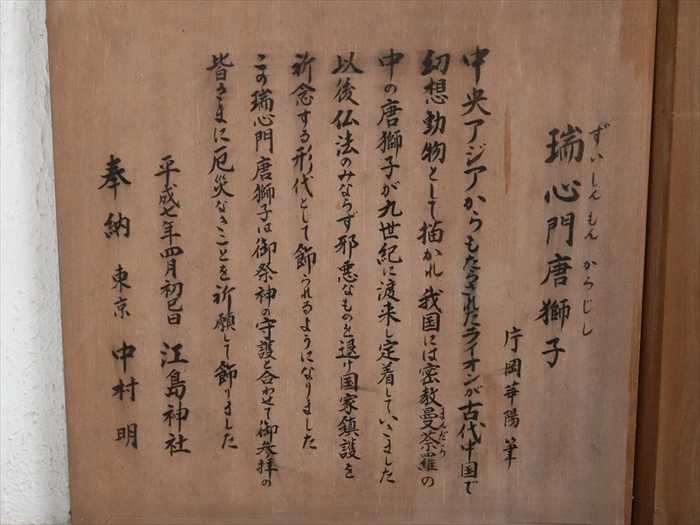

瑞心門の両側には唐獅子画が。

右側は 青の唐獅子 。

左側は緑の唐獅子。

「 瑞心門唐獅子

片岡華陽 筆

中央アジアからもたらされたライオンが古代中国で幻想動物として描かれ、我国には

密教曼荼羅の中の唐獅子が9世紀に渡来し、定着していきました。

以後、仏法のみならず邪悪なものを退け、国家鎮護を祈念する形代として飾られるように

なりました。

この瑞心門唐獅子は御祭神の守護と合わせてご参拝の皆さまに厄災なきことを祈願して

飾りました。

平成7年4月初巳日 江島神社

奉納 東京 中村明」

「瑞心門」下から振り返って。

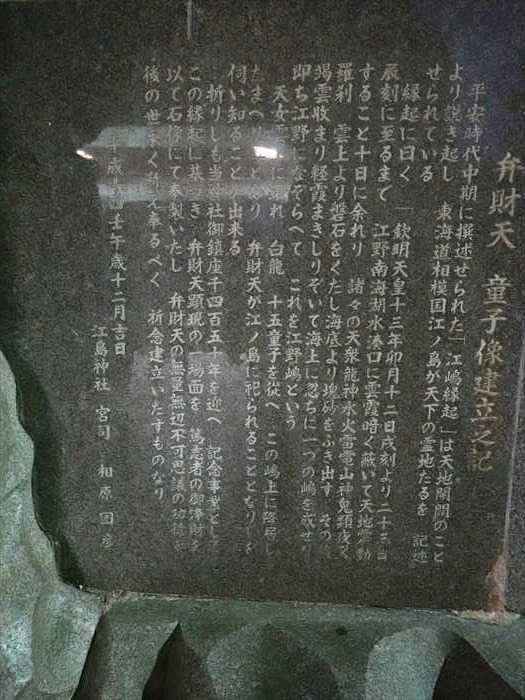

石段を上ると正面にあったのが「 弁財天 童子像 」。

近づいて。

斜めから。

優しいお顔の「 弁財天 童子像 」。

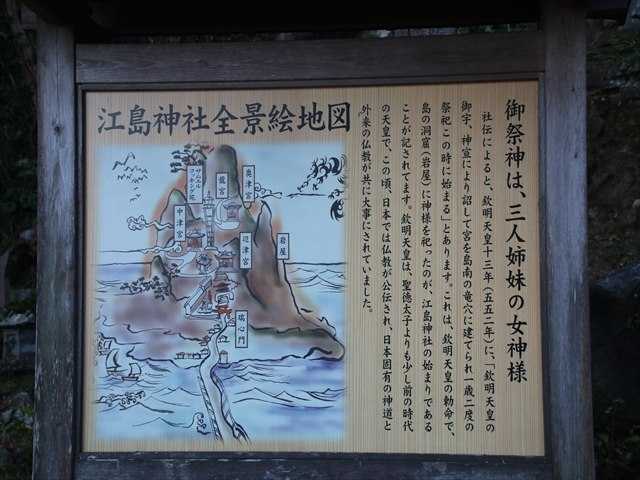

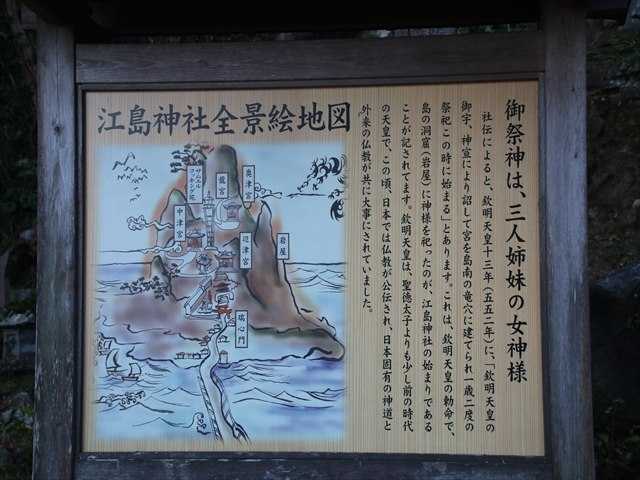

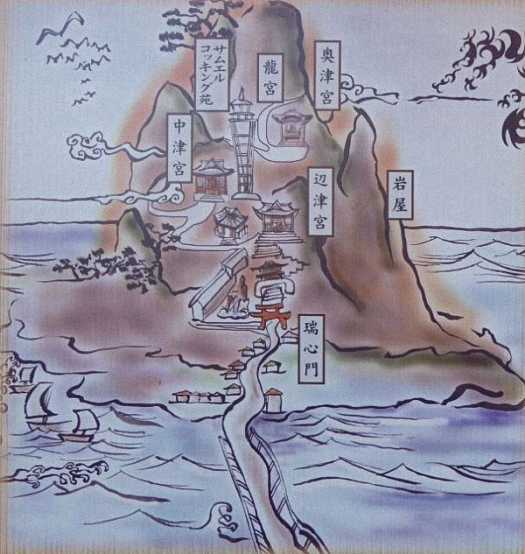

「 江島神社全景絵地図

「瑞心門」下から振り返って。

石段を上ると正面にあったのが「 弁財天 童子像 」。

近づいて。

斜めから。

優しいお顔の「 弁財天 童子像 」。

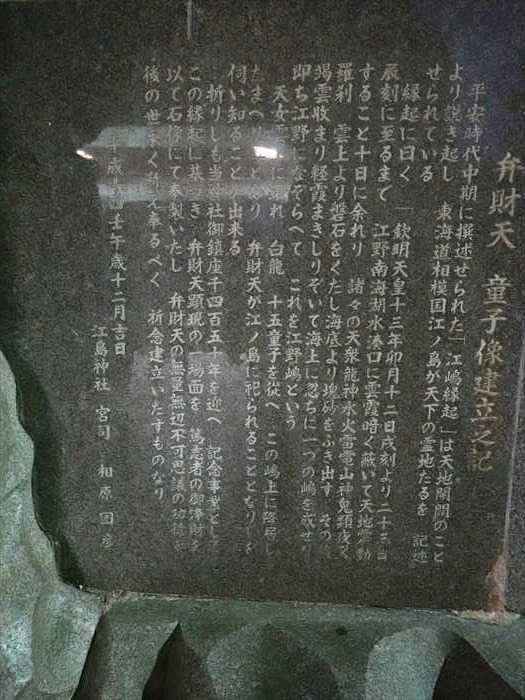

「 弁財天 童子像 建立之記

平安時代中期に撰述せられた「江島縁起」は、天地開闢のことより説き起し、

東海道相模国江ノ島が 天下の霊地たるを記述せられている。

縁起に曰く、「欽明天皇13年卯月12日、戌刻より23日辰刻に至るまで、

江野南海湖水湊口に雲霞暗く 蔽いて、天地震動すること十日に余れり。

諸々の天衆龍神水火雷電山神類夜叉羅刹、雲上より 磐石をくだし海底より塊砂をふき出す。

その後、竭雲収まり軽霞まきしりぞいて、海上に忽ちに 一つの嶋を成せり。

即ち江野にまぞらえへて、これを江野嶋という。

天女、雲上に顕れ、 白龍、十五童子を従へ、この嶋上に降居したまへり」とあり、

弁財天が江ノ島に祀られることと なりしを伺い知ることが出来る。

折りしも当神社御鎮座1450年を迎へ、記念事業としてこの縁起に基づき、

弁財天顕現の一場面を、篤志者の御浄財を以て石像にて奉製いたし、

弁財天の無量無辺不可思議の功徳を後の世永く称え奉るべく、祈念建立いたすものなり

平成十四壬午歳十二月吉日

江島神社 宮司 相原圀彦」。

平成十四壬午歳十二月吉日

江島神社 宮司 相原圀彦」。

「 江島神社全景絵地図

御祭神は、三人姉妹の女神様

社殿によると、欽明天皇十三年(552)に、「欽明天皇の御宇、神宜により詔して宮を島南の竜穴に

建てられ一歳二度の祭祀この時に始まる」とあります。これは、欽明天皇の勅命で、島の洞窟

(岩屋)に神様を祀ったのが、江島神社の始まりであることが記されてます。欽明天皇は、聖徳太子

よりも少し前の時代の天皇で、この頃、日本では仏教が公伝され、日本固有の神道と外来の仏教が

共に大事にされていました」。

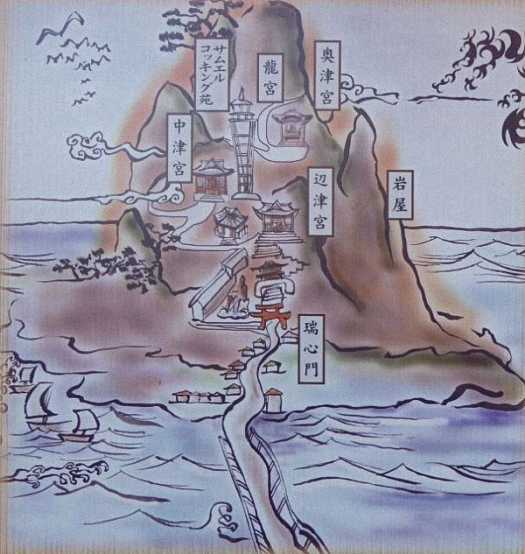

「 江島神社全景絵地図 」

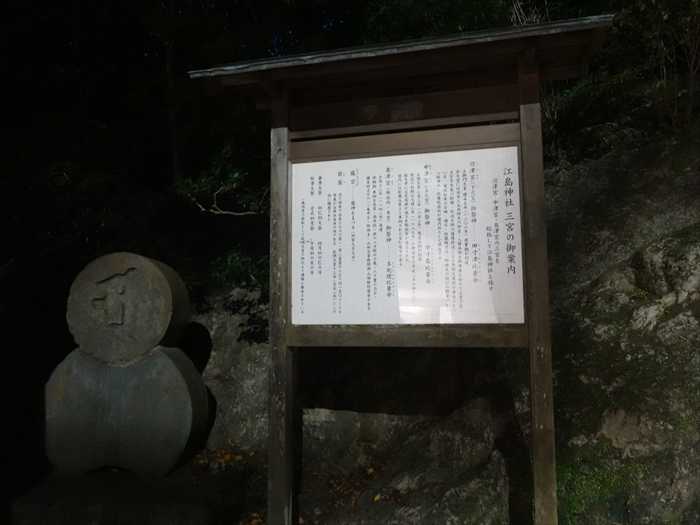

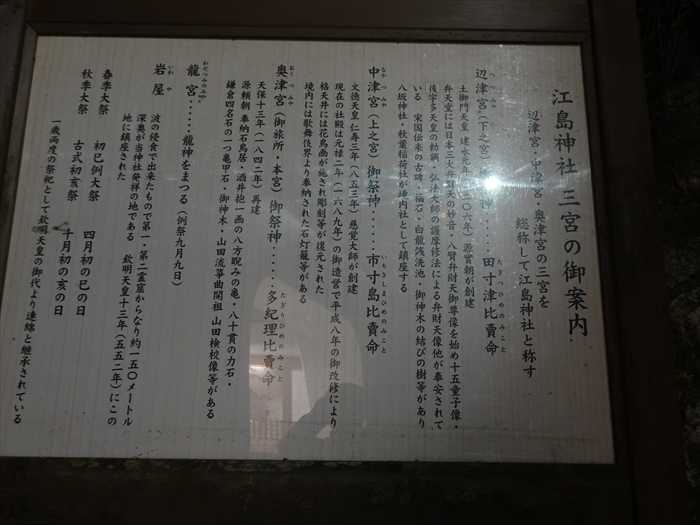

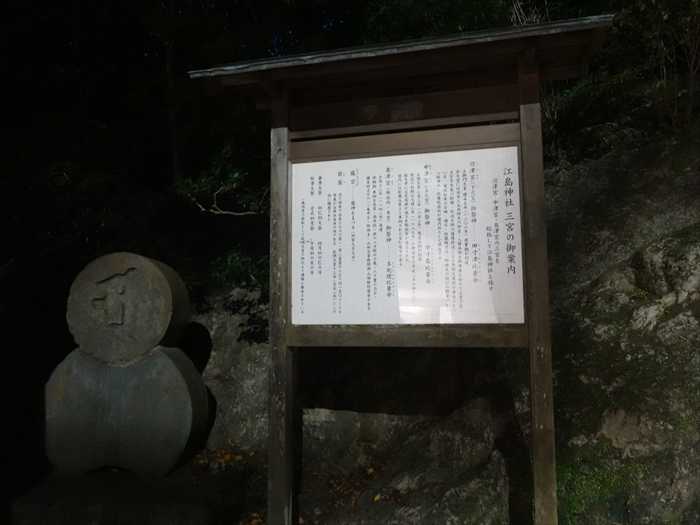

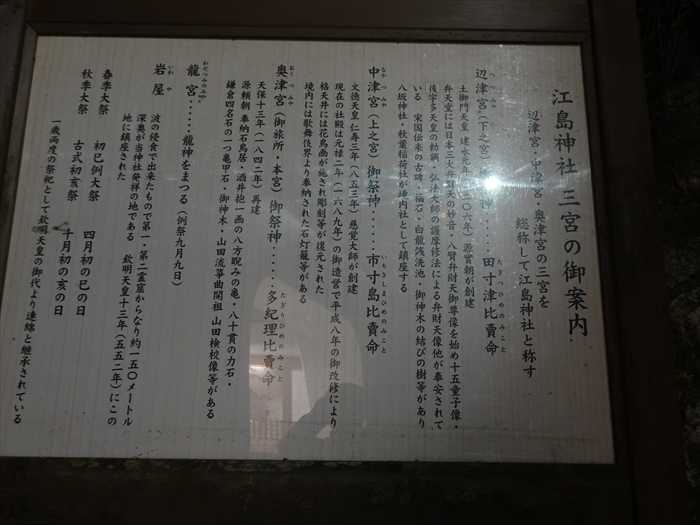

「 江島神社 三宮の御案内 」。

「 江島神社 三宮の御案内

建てられ一歳二度の祭祀この時に始まる」とあります。これは、欽明天皇の勅命で、島の洞窟

(岩屋)に神様を祀ったのが、江島神社の始まりであることが記されてます。欽明天皇は、聖徳太子

よりも少し前の時代の天皇で、この頃、日本では仏教が公伝され、日本固有の神道と外来の仏教が

共に大事にされていました」。

「 江島神社全景絵地図 」

「 江島神社 三宮の御案内 」。

「 江島神社 三宮の御案内

辺津宮・中津宮・奥津宮の三宮を総称して江島神社と称す。

辺津宮(へつみや 下之宮)御祭神 ・・・・・ 田寸津比賣命(たぎつひめのみこと)

土御門天皇 建永元年(1206) 源實朝が創建。

弁天堂には日本三大弁財天の妙音・八臂弁財天御尊像を始め十五童子像・後宇多天皇の勅額

・弘法大師の護摩修法による弁財天像が奉安されている。宋国伝来の古碑・福石・白龍銭洗池

・御神木の結びの樹等があり八坂神社・秋葉稲荷社が境内社として鎮座する。

・弘法大師の護摩修法による弁財天像が奉安されている。宋国伝来の古碑・福石・白龍銭洗池

・御神木の結びの樹等があり八坂神社・秋葉稲荷社が境内社として鎮座する。

中津宮(上之宮)御祭神 ・・・・・ 市寸島比賣命(いちきしまひめのみこと)

文徳天皇 仁寿3年(853) 慈覚大師が創建。

現在の社殿は元禄2年(1689)の御造営で平成8年の御改修により、格天井には花鳥画が施され

彫刻等が復元された。境内には歌舞伎界より奉納された石灯籠等がある。

奥津宮(御旅所・本宮)御祭神 ・・・・・ 多紀理比賣命(たぎりひめのみこと)

天保13年(1842)再建。源頼朝奉納石鳥居・酒井抱一画の八方睨みの亀・八十貫の力石・鎌倉

四名石の一つ亀甲石・御神木・山田流箏曲開祖 山田検校像等がある。

龍 宮(わだつみのみや) ・・・・・ 龍神をまつる(例祭9月9日)

岩 屋

波の浸食で出来たもので第一・第二霊窟からなり約150メートル深奥が当神社発祥の地であ

る。欽明天皇13年(552)にこの地に鎮座された。

春季大祭 初巳例大祭 四月初の巳の日

秋季大祭 古式初亥祭 十月初の亥の日

一歳両度の祭祀として欽明天皇の御代より連綿と継承されている」

さらに石段を上って行った。

右側にあったのが「 杉山和一の墓 」。

江戸時代に日本独自のはり技術である「管鍼法(かんしんほう)」を創案したとされる盲目の鍼医

杉山和一検校(1610~1694)。

「 杉山和一総検校(すぎやまわいちそうけんぎょう) 」像」

台座には和一の歌「よばばゆけ 呼ばずば見舞へ 怠らず 折ふしごとに おとづれをせよ」が。

銅像は生誕410年の記念に藤沢市鍼灸・マッサージ師会などが計画し、2020年9月に建立された。

手水舎でお清め。

手水舎に 龍の吐水口(とすいこう)。

近づいて。

日本では昔から龍神が水を司る神さまとして崇められて来た。水はすべてのいきものにとって

命の源。命をつなぐ水は尊いものであり、神道(自然信仰)では穢れや邪気を祓う神聖なものと

された。神社の手水舎で、左手、右手と水をかける行為は、心身を清めるために行うものですから、

この水を「龍神から出ている水」と見せることで「神聖な水である」ことを表現しているのだ。

そして更に石段を上ると「辺津宮」の屋根が現れた。

石段を上り終わるとそこは 辺津宮境内 。

弁財天を奉る江島神社は、田寸津比賣命を祀る「辺津宮」、 市寸島比賣命を祀る「中津宮」、

多紀理比賣命を祀る「奥津宮」の 三社からなっている のだ。

辺津宮は本社 。 田寸津比売命(たぎつひめのみこと)が祀られている 。

右手にあったのが「 茅の輪くぐり 」。

古歌を唱えながら茅の輪をくぐると罪などが清められるのだそうだ。

毎年、正月は中央に置かれてあったがこの日は脇に。

正面から。

正面には 唐破風屋根 が。

唐破風はその名称から、中国由来と思われがちだが、日本特有の破風形式。

その歴史は平安時代にさかのぼると。日本では中国の先進的な文物を「唐物(からもの)」と

呼んで珍重し、何か目新しいものに「唐(から)」という名を付ける傾向があったので、

「唐破風」と呼ばれるようになったものと。

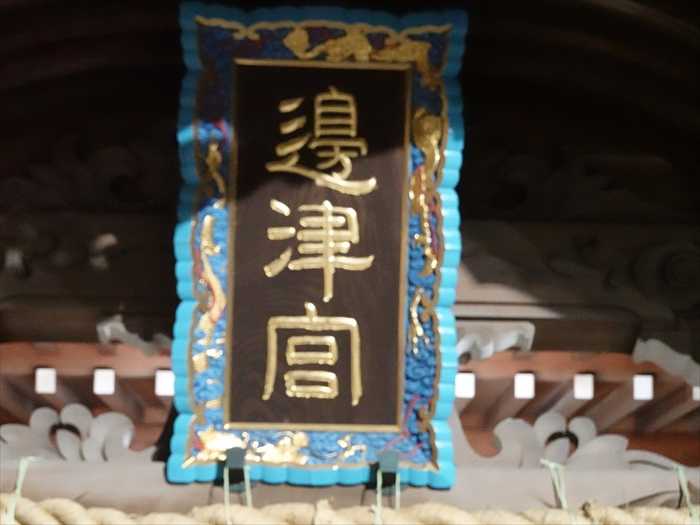

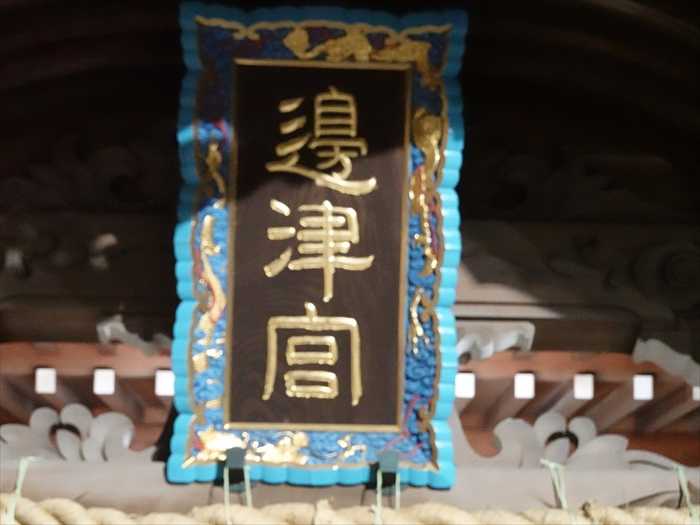

懸魚(げきょ)と扁額を見る。

扁額「 邊津宮 」と。

江島神社の社紋「 向かい波三つ鱗 」。鎌倉時代に崇敬された北条氏の家紋である「三枚の鱗」をモデルに、海の波で囲んだ「三つ鱗」を表現しているのだと。

そして「辺津宮」に向かい合うのが、江島神社の辺津宮の「 白龍王黄金浄水(銭洗白龍王) 」

江の島の弁財天は、かつては岩屋洞窟に安置され、その御霊水で金銭を洗うと金運向上・財宝

福徳の御利益があるといわれてきた。

水源には徳力製の純金の小判が秘められてあり、この御霊水で金銭を洗うと、

金運向上、財宝福徳のご利益が授かると。

右側にあったのが「 杉山和一の墓 」。

江戸時代に日本独自のはり技術である「管鍼法(かんしんほう)」を創案したとされる盲目の鍼医

杉山和一検校(1610~1694)。

「 杉山和一総検校(すぎやまわいちそうけんぎょう) 」像」

台座には和一の歌「よばばゆけ 呼ばずば見舞へ 怠らず 折ふしごとに おとづれをせよ」が。

銅像は生誕410年の記念に藤沢市鍼灸・マッサージ師会などが計画し、2020年9月に建立された。

写真左側に、杉山検校和一の建てた江ノ島弁財天の道標とその後ろに『福石』と刻まれた

比較的小さい石碑が。

比較的小さい石碑が。

杉山検校は、江ノ島の弁財天で21日間の断食をし、祈願したところ、その満願の日、

帰り道にこの石につまずいたと。その時、体を刺すものがあったので確かめてみると、

松葉の入った竹の管だったいう。

松葉の入った竹の管だったいう。

この出来事が、管鍼(かんしん)の技術を考案するきっかけとなったといわれていると。

朱塗りの橋・「 御幸橋(みゆきばし) 」を下に見る。

「御幸橋」は、江島神社と旧片瀬小学校江ノ島分校(今は「江ノ島市民の家」)を結ぶ橋で、

下を奥宮に続く裏参道が通ります。 旧片瀬小学校江ノ島分校のあった場所には、かつて

閻魔堂と杉山検校により元禄七年(1694年)建立された三重塔がありました。

なおアーチ形の現在の橋は、戦後架け替えられたものです。

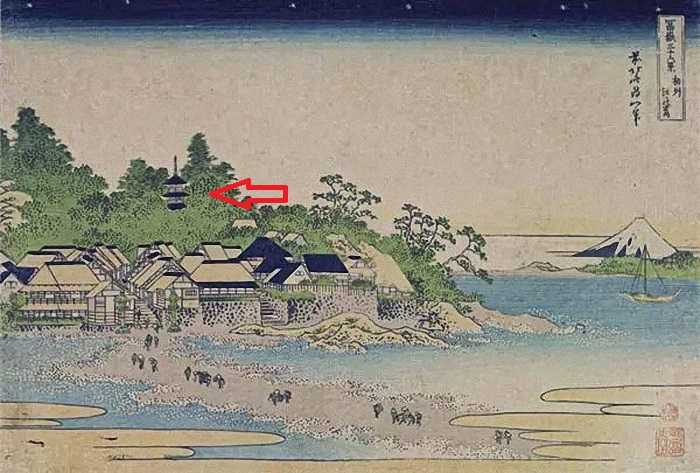

葛飾北斎 「富嶽三十六景 相州江の嶌 」に描かれている「 三重塔 」。

そして更に石段を上がると正面に「 手水舎 」が現れた。

江島神社「 十月 社頭歴 」。

江島神社の 十月の祭礼・行事予定 が書かれていた。

朱塗りの橋・「 御幸橋(みゆきばし) 」を下に見る。

「御幸橋」は、江島神社と旧片瀬小学校江ノ島分校(今は「江ノ島市民の家」)を結ぶ橋で、

下を奥宮に続く裏参道が通ります。 旧片瀬小学校江ノ島分校のあった場所には、かつて

閻魔堂と杉山検校により元禄七年(1694年)建立された三重塔がありました。

なおアーチ形の現在の橋は、戦後架け替えられたものです。

葛飾北斎 「富嶽三十六景 相州江の嶌 」に描かれている「 三重塔 」。

そして更に石段を上がると正面に「 手水舎 」が現れた。

江島神社「 十月 社頭歴 」。

江島神社の 十月の祭礼・行事予定 が書かれていた。

手水舎でお清め。

手水舎に 龍の吐水口(とすいこう)。

近づいて。

日本では昔から龍神が水を司る神さまとして崇められて来た。水はすべてのいきものにとって

命の源。命をつなぐ水は尊いものであり、神道(自然信仰)では穢れや邪気を祓う神聖なものと

された。神社の手水舎で、左手、右手と水をかける行為は、心身を清めるために行うものですから、

この水を「龍神から出ている水」と見せることで「神聖な水である」ことを表現しているのだ。

そして更に石段を上ると「辺津宮」の屋根が現れた。

石段を上り終わるとそこは 辺津宮境内 。

弁財天を奉る江島神社は、田寸津比賣命を祀る「辺津宮」、 市寸島比賣命を祀る「中津宮」、

多紀理比賣命を祀る「奥津宮」の 三社からなっている のだ。

辺津宮は本社 。 田寸津比売命(たぎつひめのみこと)が祀られている 。

右手にあったのが「 茅の輪くぐり 」。

古歌を唱えながら茅の輪をくぐると罪などが清められるのだそうだ。

毎年、正月は中央に置かれてあったがこの日は脇に。

正面から。

正面には 唐破風屋根 が。

唐破風はその名称から、中国由来と思われがちだが、日本特有の破風形式。

その歴史は平安時代にさかのぼると。日本では中国の先進的な文物を「唐物(からもの)」と

呼んで珍重し、何か目新しいものに「唐(から)」という名を付ける傾向があったので、

「唐破風」と呼ばれるようになったものと。

懸魚(げきょ)と扁額を見る。

扁額「 邊津宮 」と。

江島神社の社紋「 向かい波三つ鱗 」。鎌倉時代に崇敬された北条氏の家紋である「三枚の鱗」をモデルに、海の波で囲んだ「三つ鱗」を表現しているのだと。

そして「辺津宮」に向かい合うのが、江島神社の辺津宮の「 白龍王黄金浄水(銭洗白龍王) 」

江の島の弁財天は、かつては岩屋洞窟に安置され、その御霊水で金銭を洗うと金運向上・財宝

福徳の御利益があるといわれてきた。

水源には徳力製の純金の小判が秘められてあり、この御霊水で金銭を洗うと、

金運向上、財宝福徳のご利益が授かると。

製作者は、相模彫の創始者・鏡碩吉(かがみけんきち)。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.22

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.21

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.