テーマ: 読書備忘録(1347)

カテゴリ: 読書

街道をゆく41:北のまほろば ■

三内丸山遺跡を訪れる。

八甲田山、青森市の棟方志功記念館、津軽半島の外ケ浜にある蟹田、

義経伝説の残る三厩、津軽最北端の龍飛崎を訪れ、小泊を通って十三湖で夕陽を見、五所川原へ。

●タイトルの「北のまほろば」について。

●タイトルの「北のまほろば」について。「まほろば」とは、まろやかな盆地で、まわりが山波にかこまれ、物成りがよく気持のいい野、

として理解したい。

縄文時代、青森県は、豊かな土地だったと思う。

■三内丸山遺跡

青森市郊外で発見された国内最大規模の縄文前期~中期の集落跡。

竪穴住居や大型掘立柱建物などが復元され、資料館「縄文時遊館」も併設。

国の特別史跡。

■八甲田山

青森市の南方の山岳地帯。明治35(1902)年、陸軍の歩兵連隊が雪中行軍中に遭難した事件で有名。

●師団とは。

中将を師団長とするふつう一万数千人の単位。

諸兵科をそなえる総合的な戦闘能力をもっている。

●「八甲田山死の彷徨」の作者新田次郎は、富士山頂の測候所に六年つとめ、登山家でもあり、

●「八甲田山死の彷徨」の作者新田次郎は、富士山頂の測候所に六年つとめ、登山家でもあり、当然ながら山岳気象の第一人者であった。

津軽海峡の向こうに北海道を望む津軽半島最北端の岬。

灯台や階段国道、太宰治と吉田松陰の記念碑がある。

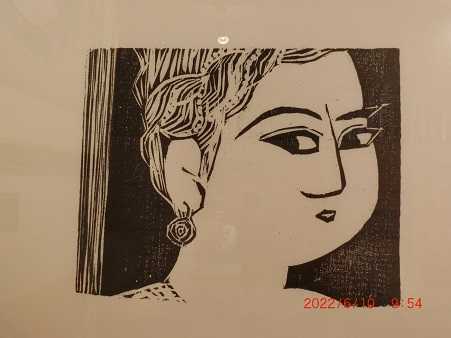

■棟方志功記念館

青森市出身の板画家・棟方志功の作品が展示される。

展示替えあり。

●大才があって学歴がすくないということが、志功の場合、ユーモラスなほど幸いした。

●大才があって学歴がすくないということが、志功の場合、ユーモラスなほど幸いした。自分の知的世界を構築するための言語は、自分で製造した。

造語である。

*版画ではなく板画といった。

●大正十三年(1924)二十一歳のとき、絵で身を立てるために青森駅を発った。

●大正十三年(1924)二十一歳のとき、絵で身を立てるために青森駅を発った。(略) 志功はべつに学校に入るためではないが、紺絣に袴をつけ、学生帽をかぶっていた。

帽子には徽章までついていた。

志功が町の鋳物屋さんに頼んでつくってもらったもので、「画」という文字だった。

●志功は、青森市の古名である善知鳥(うとう)の名を冠した神社のそばでうまれた。

善知鳥は、外ヶ浜にすむ伝説の鳥の名である。

●(最後の将軍)徳川慶喜の頭脳は、この時代の第一級のものだった。

●(最後の将軍)徳川慶喜の頭脳は、この時代の第一級のものだった。かれは先代将軍の補佐をして京都に駐在していたころ、そのするどい論理をもって公家たちを畏怖させ、また長州人のあいだで、「家康以来の器量」とささやかれた。

●大正七年(1918)うまれの人口はすくない。

●大正七年(1918)うまれの人口はすくない。そのとし、「スペイン風邪」が流行した。

世界的にも、第一次世界大戦の戦死者の数より(スペイン風邪で死んだ人数の方が)多かった。

●イギリスがりんごをさかんに栽培したのは、ぶどうが育たず、ワインが出来ないから、りんごでりんご酒を作るためだ。

●イギリスがりんごをさかんに栽培したのは、ぶどうが育たず、ワインが出来ないから、りんごでりんご酒を作るためだ。にほんブログ村

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[読書] カテゴリの最新記事

-

手紙のなかの日本人:半藤一利 2024.05.27

-

残り者:朝井まかて:江戸城明け渡し 2024.05.25

-

グリーンピースの秘密:ベルリン日記:小… 2024.05.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

『中世的世界とは何…

New!

Mドングリさん

いや物語は終わって… New!

hoshiochiさん

New!

hoshiochiさん

ナウシカの世界 New!

ぶどう^_^さん

New!

ぶどう^_^さん

映画『メアリー・オ… New!

あけみ・さん

New!

あけみ・さん

初夏の上高地で♪ 黄… New! snowrun29さん

いや物語は終わって…

New!

hoshiochiさん

New!

hoshiochiさんナウシカの世界

New!

ぶどう^_^さん

New!

ぶどう^_^さん映画『メアリー・オ…

New!

あけみ・さん

New!

あけみ・さん初夏の上高地で♪ 黄… New! snowrun29さん

Freepage List

◆はるな的◆

メモ

memo

らくがき帳・地球

春の落書き

夏の落書き

秋の落書き

冬の落書き

ときなし

写真

写真2

◎地球を救う127の方法◎

ごみを減らす

エネルギー

水

食

交通機関

有害物質・汚染物質について

命をいつくしみ身近な所から変革を

頭の使い方・考え方

みどり学

父の諺★母の言葉

父の麦わら帽子・目次

おしゃれ手紙◆目次

ちゅん太、その日その日

シェーグレン症候群

★映画★2002~2006

映画★2007

映画★2008

映画★2009

映画★2010

映画★2011

映画★2012

映画★2013

映画★2014

映画★2015

映画★2016

映画★2017

映画★2018

映画★2019

映画★2020

映画★2021

映画★2022

映画★2023

映画★2024

**

旅2007・2008

旅2009

旅2010

欧州2010

欧州2011■2012年旅■

旅2014

旅2015

旅2016

旅2017

旅2018 *旅2019

旅2023

◎

Comments

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

© Rakuten Group, Inc.