PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 日々の出来事

サマリー展示から基本展示室へ移動。

基本展示室は8つのユニットに対して17のテーマを定期的に入れ替えて展示することで、

多様な茅ヶ崎の魅力を紹介します 。

7月30日(土) 10:51

下寺尾に眠る遺跡 ー1

発掘された下寺尾官衙遺跡群 ~ 古代の役所、寺院、祭祀場、川津 ~

下寺尾に眠る遺跡

市北西部の下寺尾は、複数の時代の遺跡が重なる場所です。この地では、縄文時代

には貝塚が作られました。弥生時代になると、大規模な環濠集落が営まれます(国指

定史跡下寺尾西方遺跡)。さらに、飛鳥・奈良・平安時代には、相模国高座郡の中心

下寺尾官衙遺跡群)。そして現在では、昭和38年(1963)に県立茅ヶ崎北稜高校が

設置されるなど、様々な時代に人々が集まる空間となっていました。

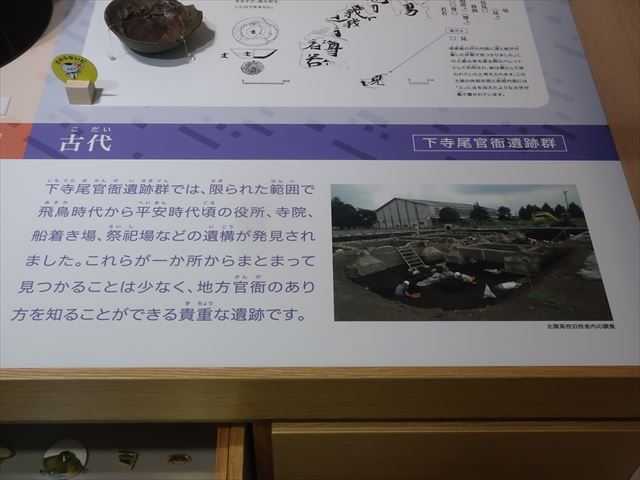

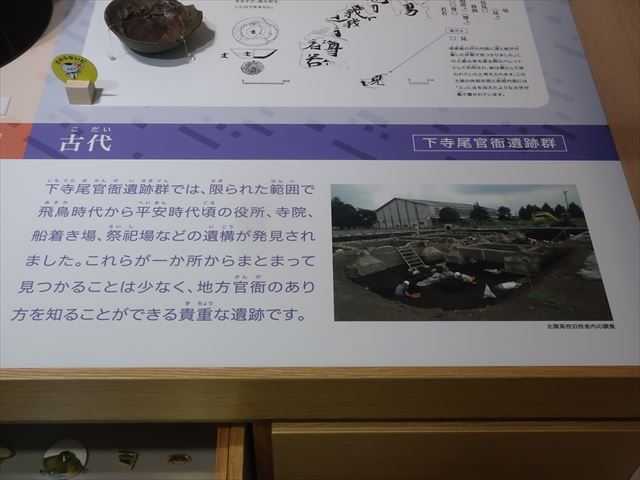

古代 下寺尾官衙遺跡群

下寺尾官衙遺跡群では、限られた範囲で飛鳥時代から平安時代頃の役所、寺院、船着き場、祭

祀場などの遺構が発見されました。これらが一か所からまとまって見つかることは少なく、地

方官衙のあり方を知ることができる貴重な遺跡です。

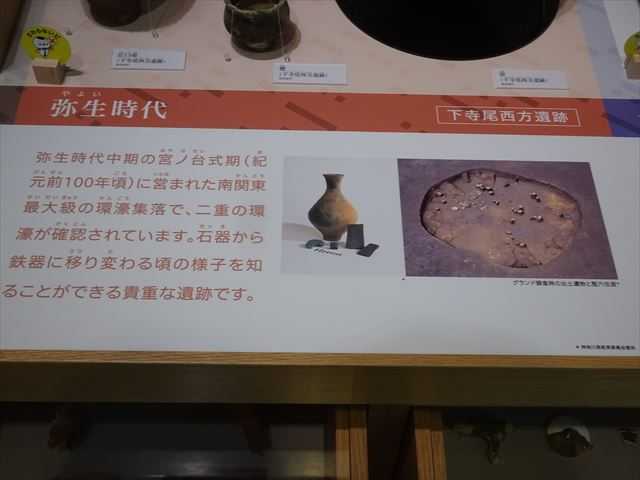

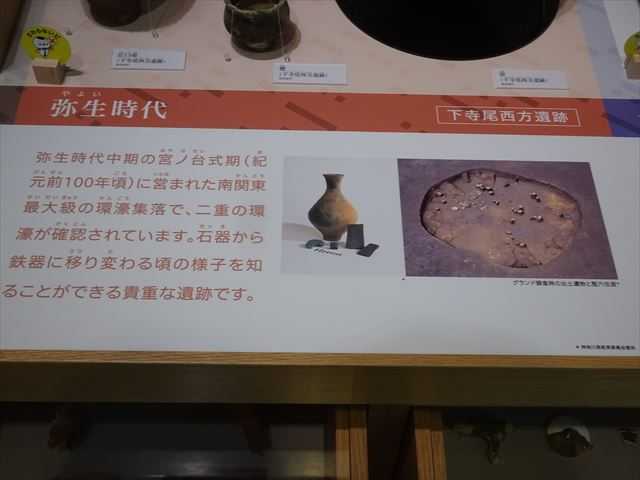

弥生時代 下寺尾西方遺跡

弥生時代中期の宮ノ台式期(紀元前100年頃)に営まれた南関東最大級の環濠集落で、二重の環濠

が確認されています。石器から鉄器に移り変わる頃の様子を知ることができる貴重な遺跡です。

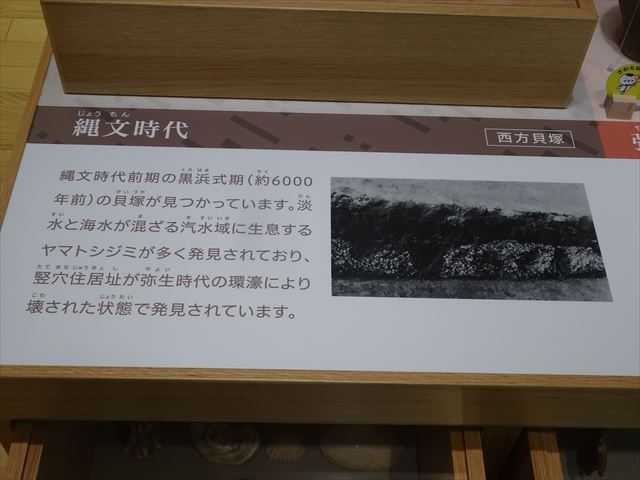

縄文時代 西方貝塚

縄文時代前期の黒浜式期(約6,000年前)の貝塚が見つかっています。淡水と海水が混ざる汽水域

状態で発見されています。

引出の中にそれぞれの時代の発掘品(破片)が陳列されている。

台の上には成型品が陳列されていた。

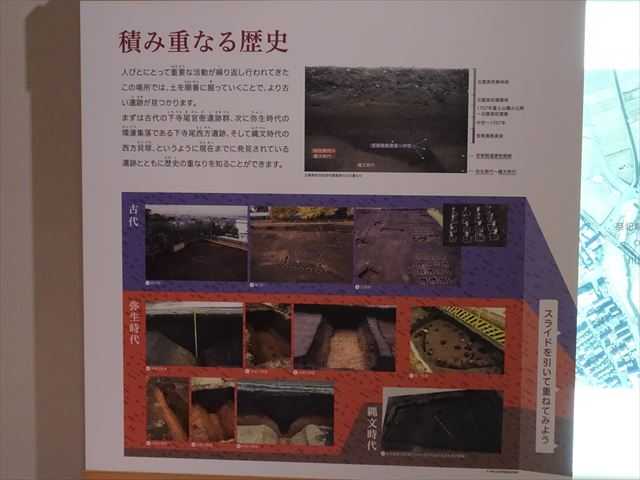

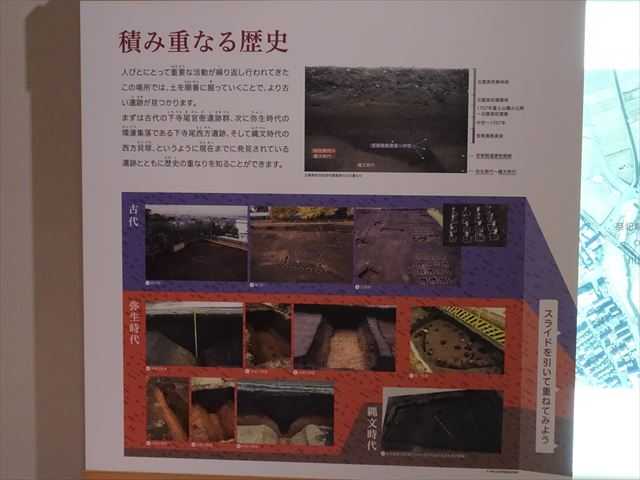

積み重なる歴史

積み重なる歴史

で、より古い遺跡が見つかります。

まずは古代の下寺尾官衙遺跡群、次に弥生時代の環濠集落である下寺尾西方遺跡、そして縄文

時代の西方貝塚、というように現在までに発見されている遺跡とともに歴史の重なりを知るこ

とができます。

まちなかの自然 ー2

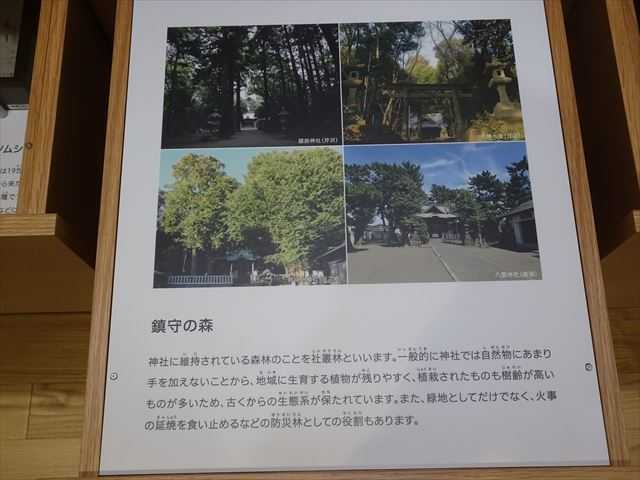

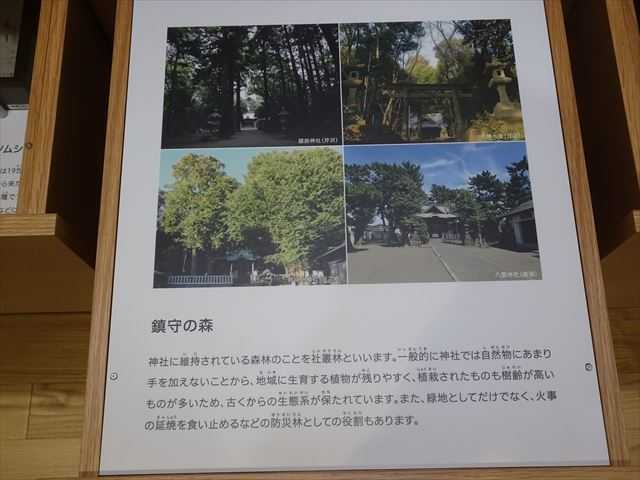

鎮守の森

神社に維持されている森林のことを社叢林(しゃそうりん)といいます。一般的に神社では自然物

にあまり手を加えないことから、地域に生育する植物が残りやすく、植栽されたものも樹齢が高

いものが多いため、古くからの生態系が保たれています。また、緑地としてだけでなく、火事の

延焼を食い止めるなどの防災林としての役割もあります。

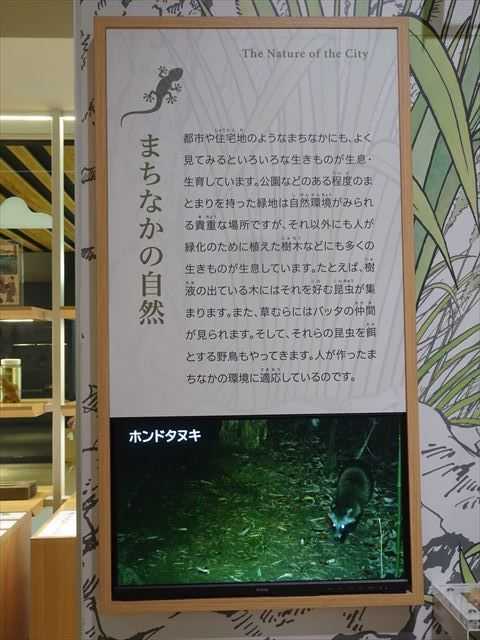

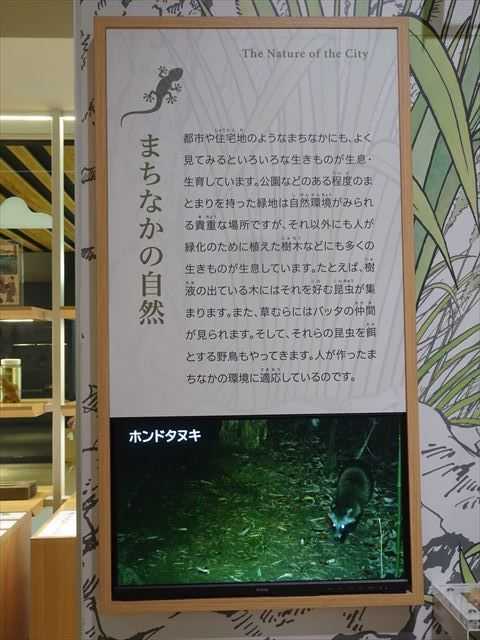

まちなかの自然

都市や住宅地のようなまちなかにも、よく見てみるといろいろな生きものが生息・

生育しています。公園などのある程度のまとまりを持った緑地は自然環境がみられ

る貴重な場所ですが、それ以外にも人が緑化のために植えた樹木などにも多くの生

きものが生息しています。たとえば、樹液の出ている木にはそれを好む昆虫が集ま

ります。また、草むらにはバッタの仲間が見られます。そして、それらの昆虫を餌

とする野鳥もやってきます。人が作ったまちなかの環境に適応しているのです。

台上には、タヌキ、昆虫類を展示。

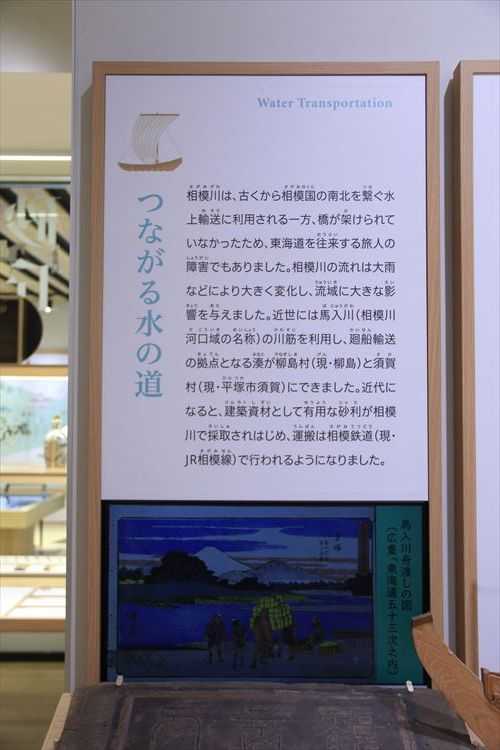

つながる水の道 ー3

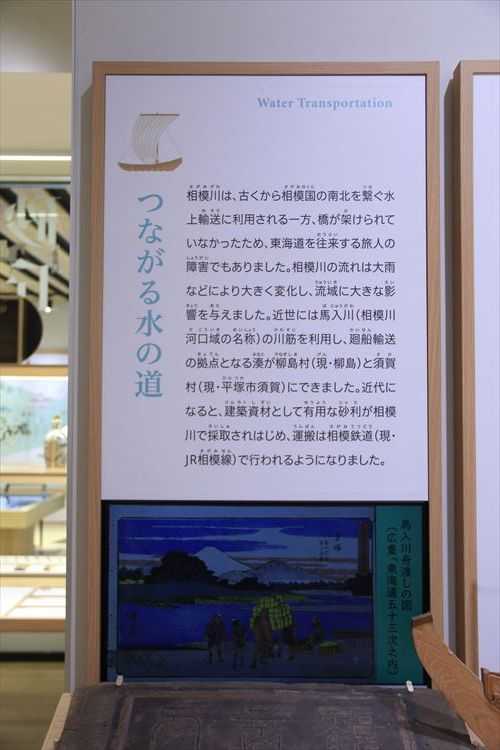

相模川は、古くから相模国の南北を繋ぐ水上輸送に利用される一方、橋が架けられて

いなかったため、東海道を往来する旅人の障害でもありました。相模川の流れは大雨

などにより大きく変化し、流域に大きな影響を与えました。近世には馬入川(相模川河

口域の名称)の川筋を利用し、廻船輸送の拠点となる湊が柳島村(現・柳島)と須賀村(現

・平塚市須賀)にできました。近代になると、建築資材として有用な砂利が相模川で採

取されはじめ、運搬は相模鉄道(現・JR相模線)で行われるようになりました。

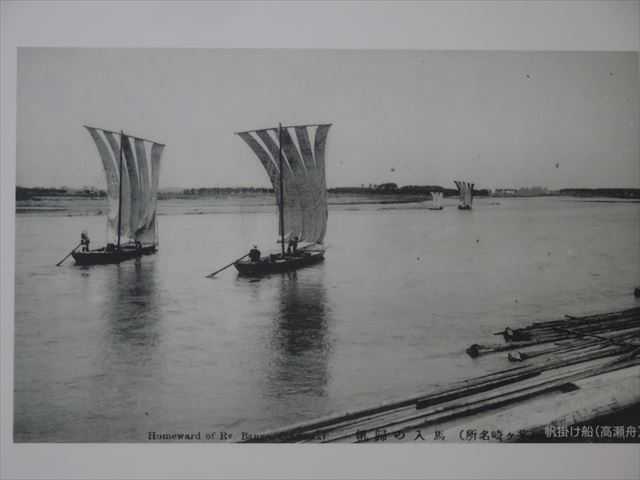

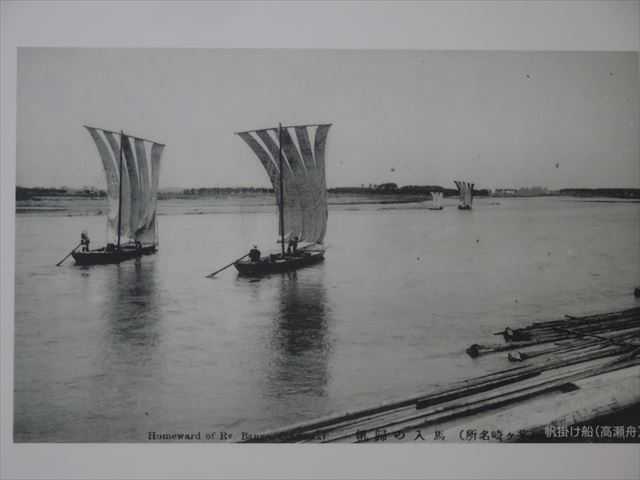

つながる水の道 相模川の水運

相模川の水運

柳島と須賀には、江戸時代の初めから湊がありました。甲州(現・山梨県)や津久井(現・相模原市

緑区)などからの林産物(材木・薪・炭など)や相模川中流域の村々からの農産物(年貢米・麦など)

が相模川を下って運ばれ、両湊で廻船※に積み替えられて江戸などへ送られました。

柳島と須賀の両湊は立地条件に恵まれたことから、河川交通と開運の拠点として栄えました。

※ 廻船:貨物船のこと。

帆掛け船(高瀬舟)。

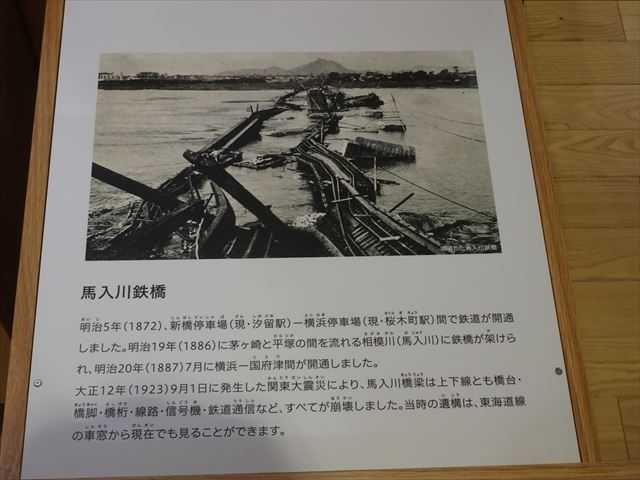

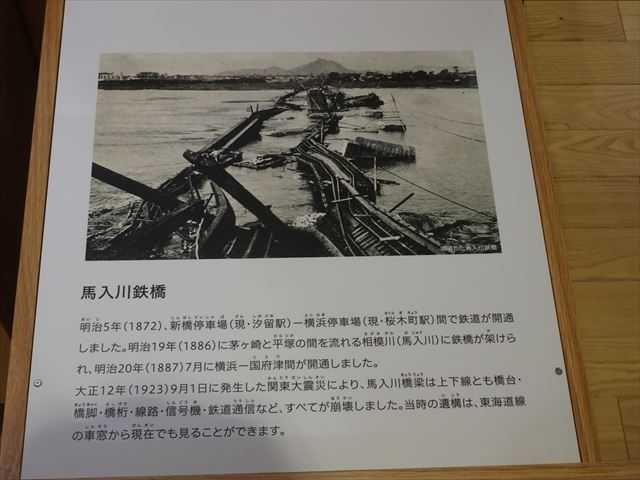

馬入川鉄橋

明治5年(1872)、新橋停車場(現・汐留駅) ー 横浜停車場(現・桜木町駅)間で鉄道が開通しまし

た。明治19年(1886)に茅ヶ崎と平塚の間を流れる相模川(馬入川)に鉄橋が架けられ、明治20年

(1887)7月に横浜 ー 国府津間が開通しました。

大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災により、馬入川橋梁は上下線とも橋台・橋脚・橋

桁・線路・信号機・鉄道通信など、すべてが崩壊しました。当時の遺構は、東海道線の車窓から

現在でも見ることができます。

関東大震災で崩壊した馬入川鉄橋。

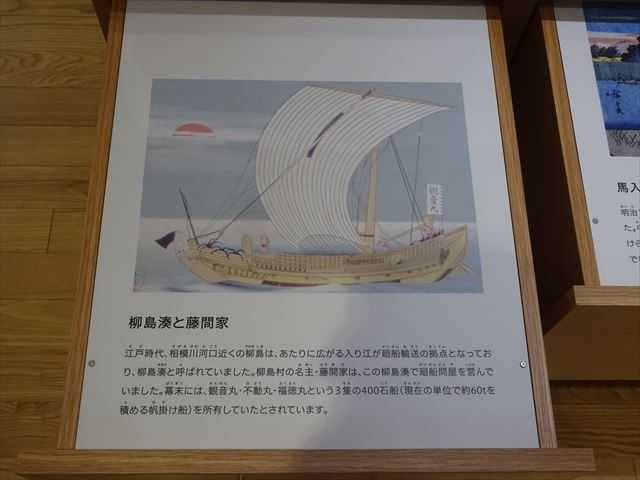

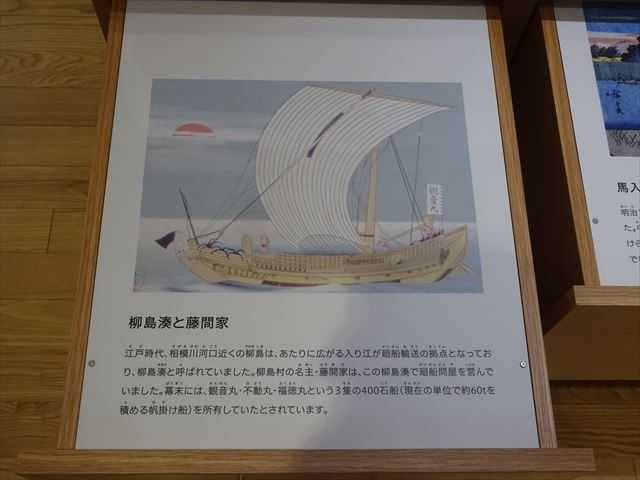

柳島湊と藤間家

江戸時代、相模川河口近くの柳島は、あたりに広がる入り江が廻船輸送の拠点となっており、柳

島湊と呼ばれていました。柳島村の名主・藤間家は、この柳島湊で廻船問屋を営んでいました。

幕末には、観音丸・不動丸・福徳丸という3隻の400石船(現在の単位で約60tを積める帆掛け船)

を所有していたとされています。

藤間家所有の「観音丸」。

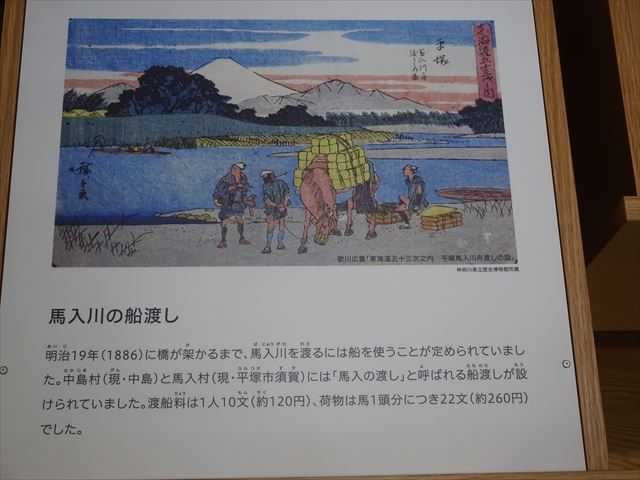

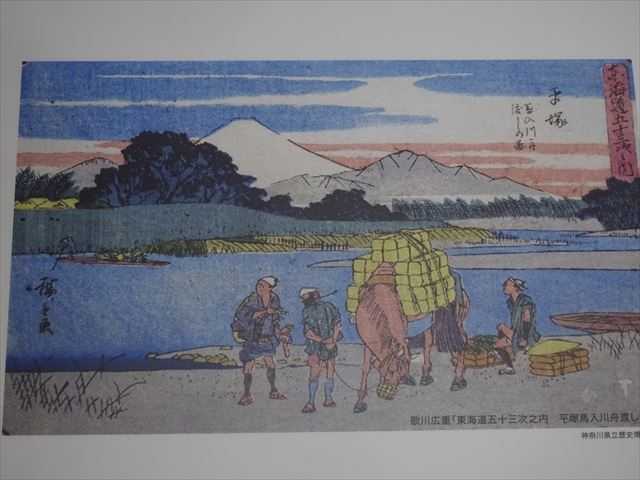

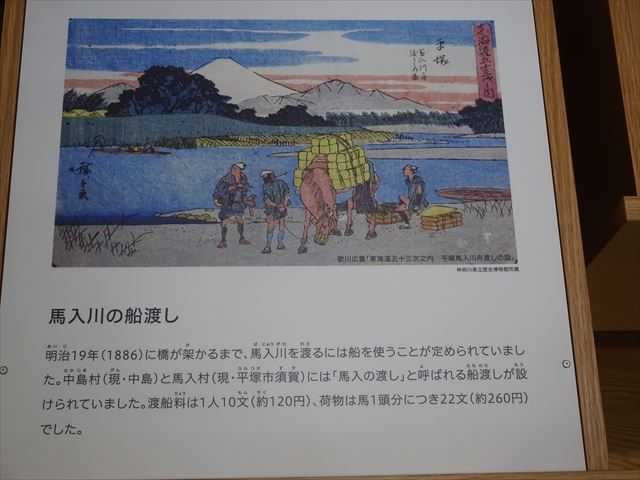

馬入川の船渡し

明治19年(1886)に橋が架かるまで、馬入川を渡るには船を使うことが定められていました。

中島村(現・中島)と馬入村(現・平塚市須賀)には「馬入の渡し」と呼ばれる船渡しが設けられて

いました。渡船料は1人10文(約120円)、荷物は馬1頭分につき22文(約260円)でした。

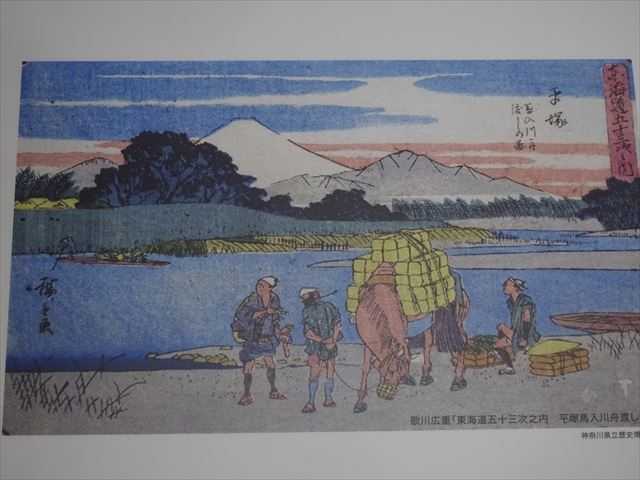

歌川広重「東海道五十三次之内 平塚馬入川舟渡し

多くの人が訪れる。

えぼし岩とよばれて ー4

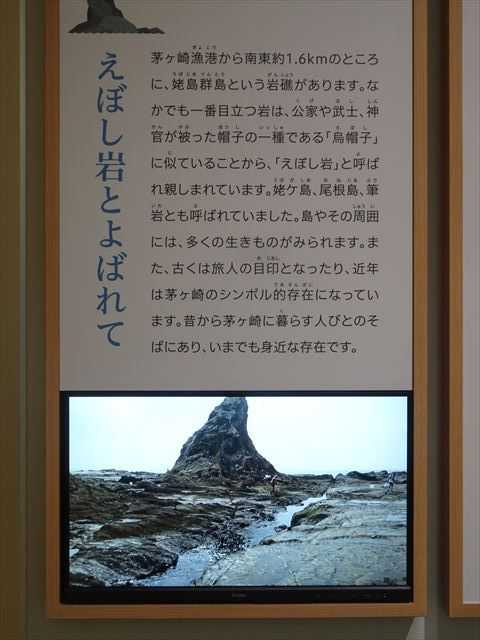

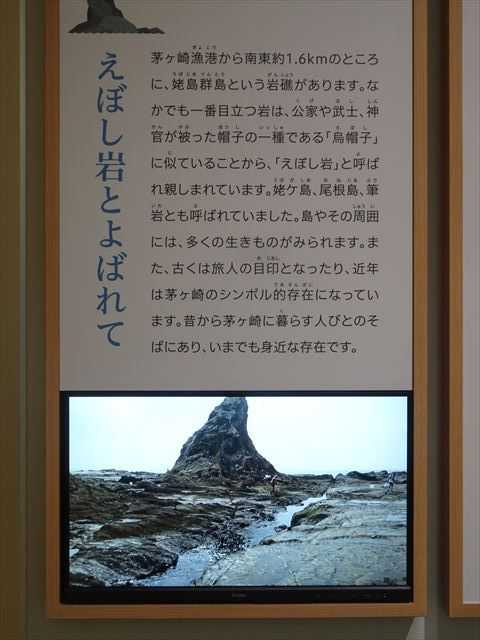

茅ヶ崎漁港から南東約1.6kmのところに、姥島(うばじま)群島という岩礁がありま

す。なかでも一番目立つ岩は、公家や武士、神官が被った帽子の一種である「烏帽

子」に似ていることから、「えぼし岩」と呼ばれ親しまれています。姥ケ島、尾根

島、筆岩とも呼ばれていました。島やその周囲には、多くの生きものがみられます。

また、古くは旅人の目印となったり、近年は茅ヶ崎のシンボル的存在になっていま

す。昔から茅ヶ崎に暮らす人びとのそばにあり、いまでも身近な存在です。

えぼし岩とよばれて 姥島の生きもの

姥島の生きもの

えぼし岩がある姥島群島は複数の岩礁群により成り立っており、海中の岩礁域や、潮の満ち引き

に合わせ形成されるタイドプール(潮だまり)など、、多様な磯の環境が創出され、多くの生物が

生息しています。海中の岩礁域にはウツボやメジナ、イシダイなどの岩場に生息する魚類がみら

れます。干潮時に現れるタイドプールにはカエルウオやソラスズメダイなどの魚類、ウメボシイ

ソギンチャクやウミウシの仲間、貝類、イソガニやイワガニなどの甲殻類を観察することができ

ます。潮の満ち引きに合わせ水中から水上に環境が変化する潮間帯では、潮間帯に生育するアナ

アオサやヒジキなどの海藻がみられます。冬季には冬鳥のウミウがねぐらとして利用し、その糞

により岩肌が白くなる様子がみられます。

地質の成り立ち

姥島群島をつくる地層は、約1000万~800万年前に堆積した深海の砂や泥からなります。この

地層は、海洋プレート(フィリピン海プレート)が大陸プレート(北米プレート)の下に沈み込むか

つてのプレート境界で、堆積物が大陸プレート側にこそぎ取られてできた「付加体(ふかたい)」

と考えられています。

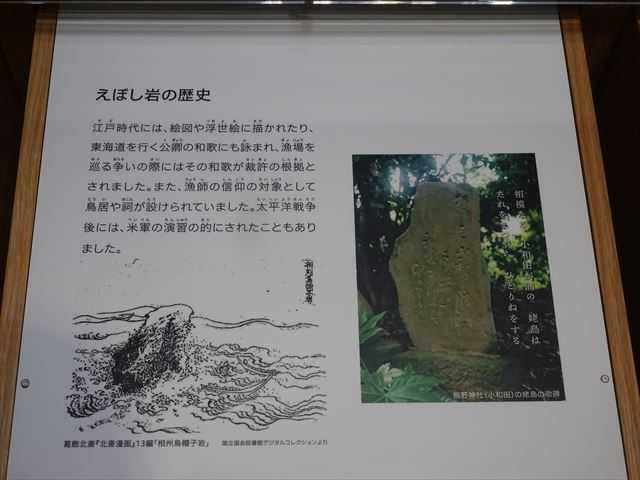

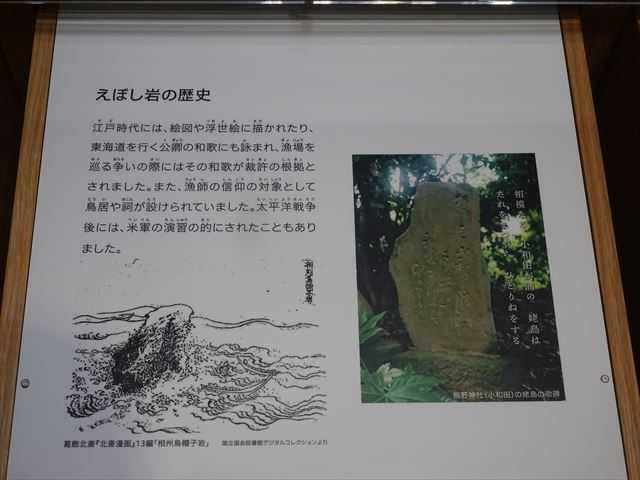

えぼし岩の歴史

江戸時代には、絵図や浮世絵に描かれたり、東海道を行く公卿の和歌にも詠まれ、漁場を巡る

争いの際にはその和歌が裁許の根拠とされました。また、漁師の信仰の対象として鳥居や祠が

設けられていました。太平洋戦争後には、米軍の演習の的にされたこともありました。

絵は、葛飾北斎『北斎漫画』13編「相州烏帽子岩」 国立国会図書館デジタルコレクションより

石碑は、「熊野神社(小和田)の姥島の歌碑」

「小和田が浦の 姥島は たれをまつやら ひとりねをする」

基本展示室の 5 ~ 8 コーナーへ移動。

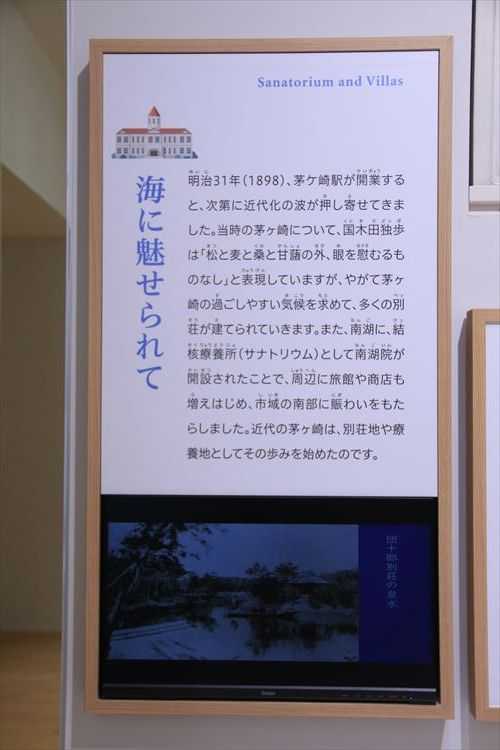

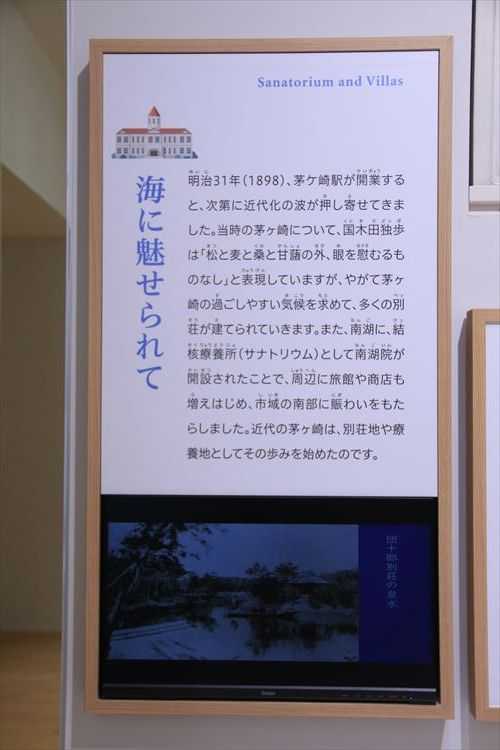

海に魅せられて ー5

明治31年(1898)、茅ヶ崎駅が開業すると、次第に近代化の波が押し寄せてきました。

当時の茅ヶ崎について、国木田独歩は「松と麦と桑と甘藷の外、眼を慰むるものなし」

と表現していますが、やがて茅ヶ崎の過ごしやすい気候を求めて、多くの別荘が建て

られていきます。また、南湖に、結核療養所(サナトリウム)として南湖院が開設され

たことで、周辺に旅館や商店も増えはじめ、市域の南部に賑わいをもたらしました。

近代の茅ヶ崎は、別荘地や療養所としてその歩みを始めたのです。

海に魅せられて 別荘文化 南湖院と高田畊安

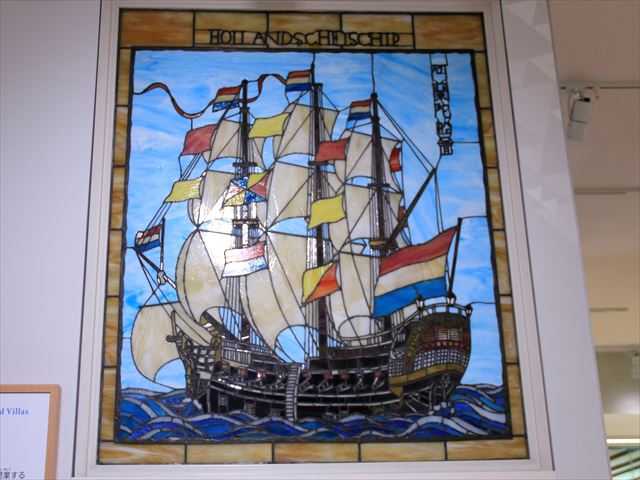

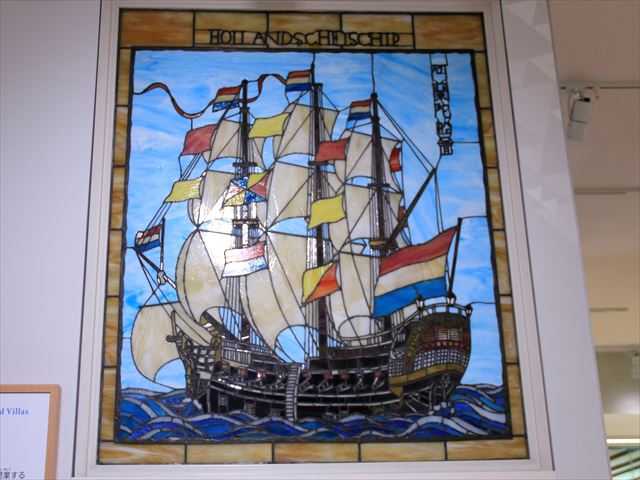

松籟荘(しょうらいそう)のステンドグラス

松籟荘の1階、リビングの暖炉の上に飾られていたステンドグラスです。

原安三郎別荘

松籟荘建築模型(1/60)

大正時代、財界で活躍した原安三郎氏(日本火薬株式会社会長)の別荘です。

茅ヶ崎市美術館所蔵

模型制作:株式会社モンド

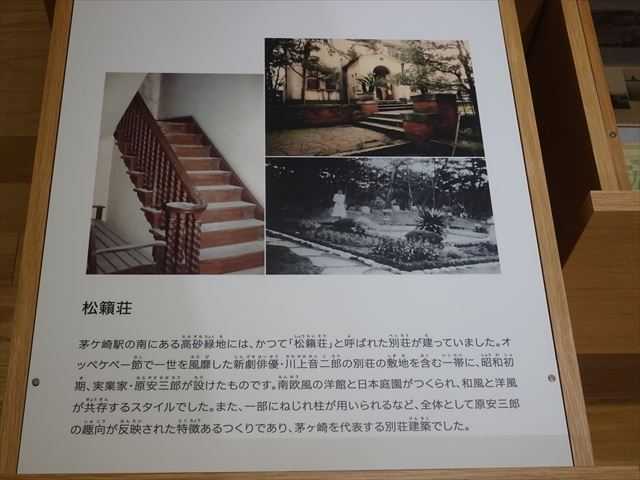

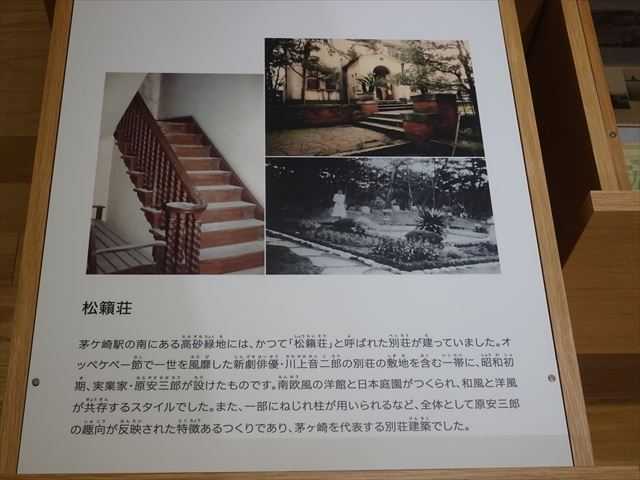

松籟荘(しょうらいそう)

茅ヶ崎駅の南にある高砂緑地には、かつて「松籟荘」と呼ばれた別荘が建っていました。オッペ

ケベー節で一世を風靡した新劇俳優・川上音二郎の別荘の敷地を含む一帯に、昭和初期、実業家

原安三郎が設けたものです。南欧風の洋館と日本庭園がつくられ、和風と洋風が共存するスタイ

ルでした。また、一部にねじれ柱が用いられるなど、全体として原安三郎の意向が反映された特

徴あるつくりであり、茅ヶ崎を代表する別荘建築でした。

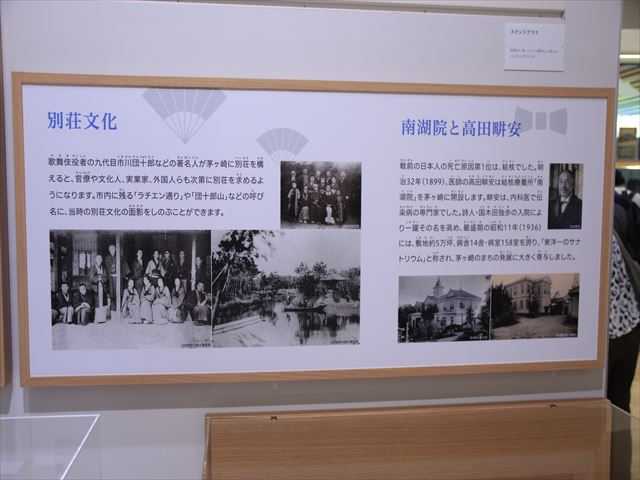

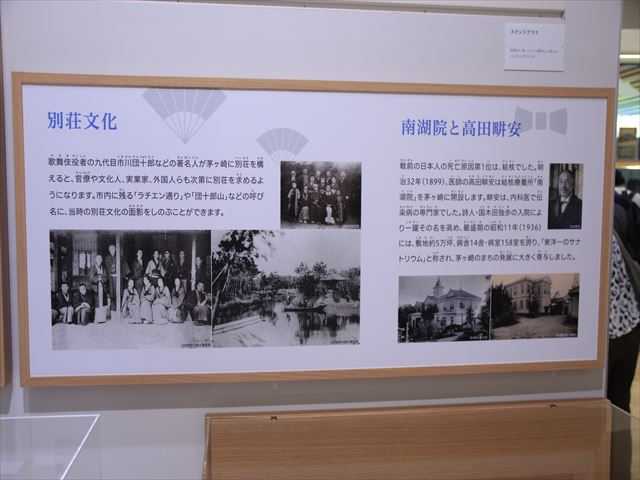

別荘文化

歌舞伎役者の九代目市川団十郎などの著名人が茅ヶ崎に別荘を構えると、官僚や文化人、実業家、

外国人らも次第に別荘を求めるようになります。市内に残る「ラチエン通り」や「団十郎山」な

どの呼び名に、当時の別荘文化の面影をしのぶことができます。

南湖院と高田畊安

戦前の日本人の死亡原因第1位は、結核でした。明治32年(1899)、医師の高田畊安(こうあん)は

結核療養所「南湖院」を茅ヶ崎に開設します。畊安は、内科医で伝染病の専門家でした。詩人・

国木田独歩の入院により一躍その名を高め、最盛期の昭和11年(1936)には、敷地約5万坪、病舎

14舎・病室158室を誇り、「東洋一のサナトリウム」と称され、茅ヶ崎のまちの発展に大きく寄与

しました。

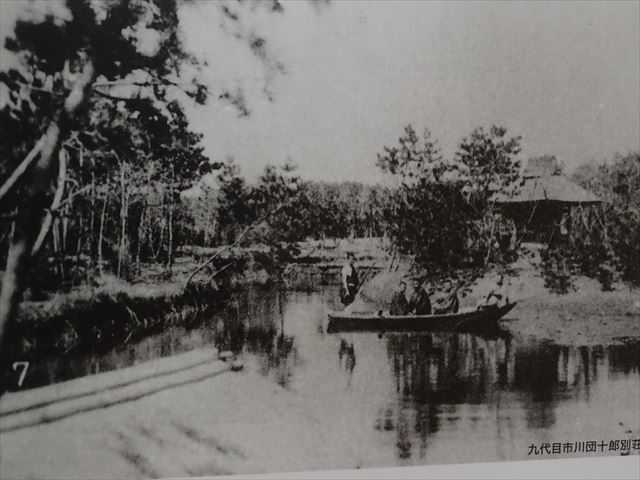

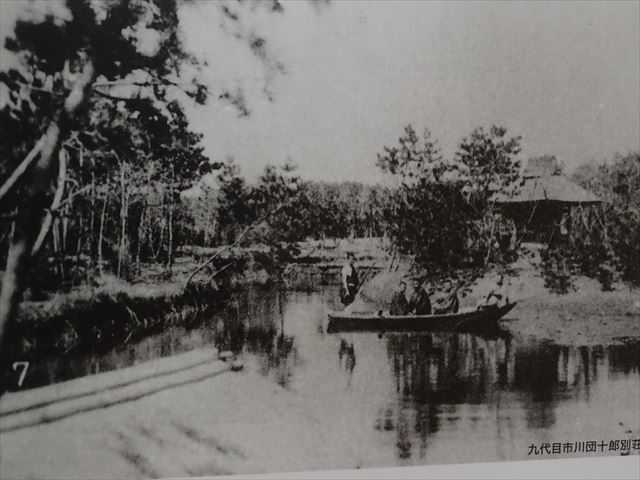

九代目市川団十郎別荘

南湖院平面図

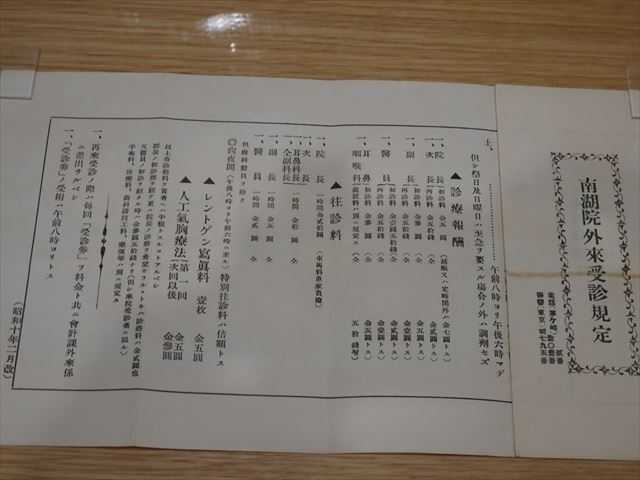

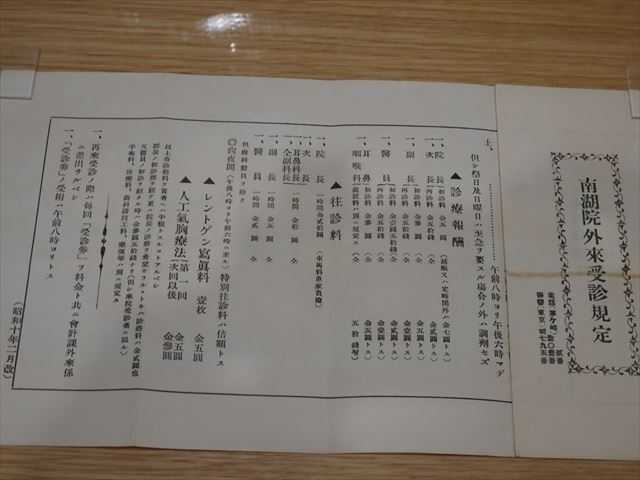

南湖院外来受診規定

午前八時ヨリ午後六時マデ

但シ祭日及日曜日ハ至急ヲ要スル場合ノ外ハ調剤セズ

▲ 診療報酬

一、院長・次長 初診料 金五圓 (越順又ハ定時間外ハ金七圓トス)

再診料 金五拾銭 (仝 金弐圓トス)

一、副長 初診料 金参圓 (仝 金五圓トス)

再診料 金五拾銭 (仝 金壱圓トス)

一、醫員 初診料 金壱圓五拾銭(仝 金弐圓トス)

再診料 金五拾銭 (仝 金壱圓トス)

一、耳鼻咽喉科 初診料 金参圓 (仝 金五圓トス)

處置料ハ別ニ規定ス (仝 五拾 銭増)

▲ 往 診 料

一、院長 一時間 金弐拾圓(車馬料患家負担)

一、次長・耳鼻科長・仝副科長 一時間 金拾 圓(仝 )

一、副長 一時間 金五 圓(仝 )

一、醫員 一時間 金弐 圓(仝 )

但歯科醫員ヲ除ク

◎ 尚夜間(午後八時ヨリ午前六時ニ至ル)特別往診料ハ倍額トス

▲ レントゲン寫眞料 壱枚 金五圓

▲ 人工氣胸療法 第一回 金五圓

次回以後 金参圓

(昭和十年二月改)

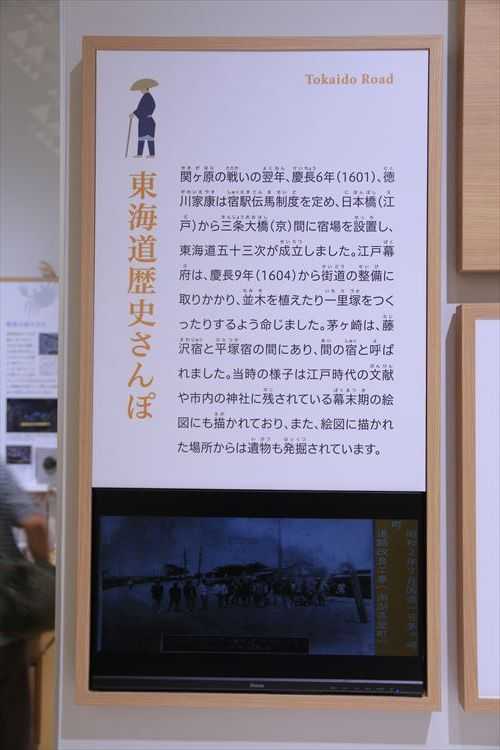

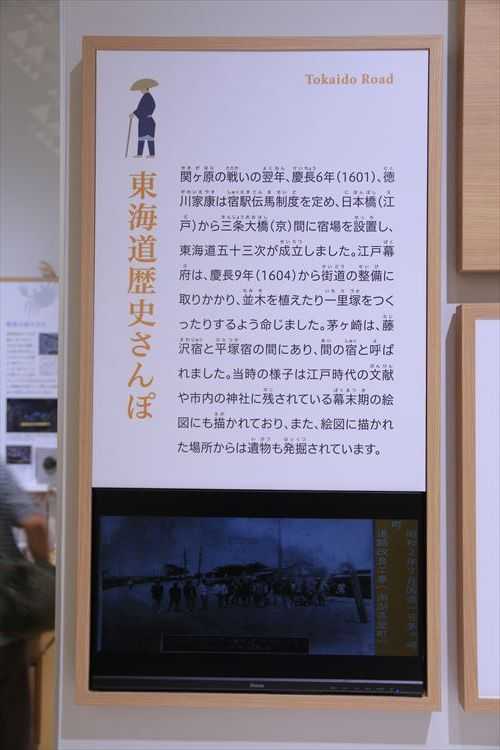

東海道歴史さんぽ ー6

関ヶ原の戦いの翌年、慶長6年(1601)、徳川家康は宿駅伝馬制度を定め、日本橋(江戸)

から三条大橋(京)間に宿場を設置し、東海道五十三次が成立しました。江戸幕府は、

慶長9年(1604)から街道の整備に取りかかり、並木を植えたり一里塚をつくったりする

よう命じました。茅ヶ崎は、藤沢宿と平塚宿の間にあり、間の宿と呼ばれました。

当時の様子は江戸時代の文献や市内の神社に残されている幕末期の絵図にも描かれて

おり、また、絵図に描かれた場所からは遺物も発掘されています。

東海道歴史さんぽ 東海道

東海道

東海道は茅ヶ崎市域を東西に走っており、現在の国道1号と一致しています。藤沢宿と平塚宿の

中間にあたる南湖には、立場茶屋といった茶店がならび旅人で賑わいました。また、江戸幕府

は街道沿いに一里塚を設けるとともに、松並木をつくることとしました。寛政10年(1798)の

小和田村の記録では436本、万延元年(1860)の茅ヶ崎村の記録では1176本の松並木があったこ

とがわかっています。また、当時は一里塚から姥島が見えたそうです。現在、市の史跡に指定さ

れ保存されています。

高札(こうさつ)

江戸時代、決まり事を記して掲げた木の札です。東海道沿いでは、小和田村、茅ヶ崎村、下町

屋村、今宿村、中島村などで掲示されました。

左:初代歌川広重「五十三次名所図会 藤沢 南湖の松原 左り不二」

右:二代歌川広重「御上洛東海道」

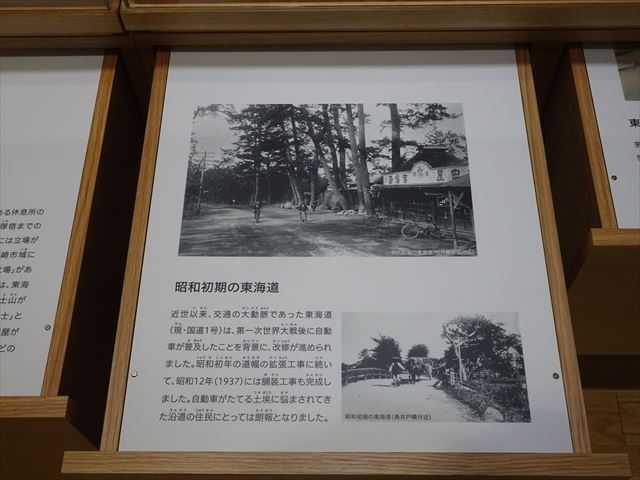

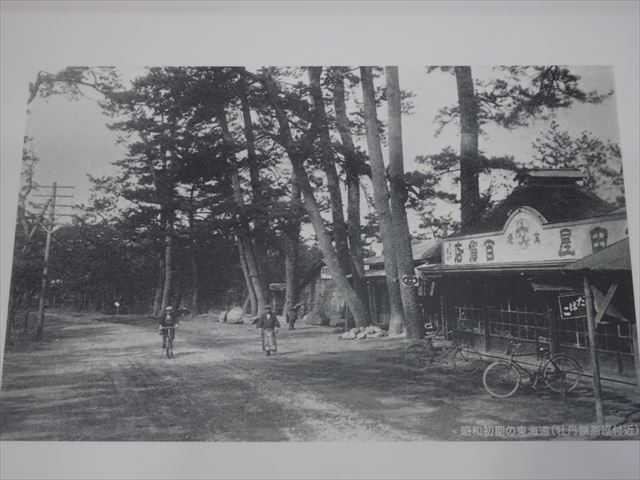

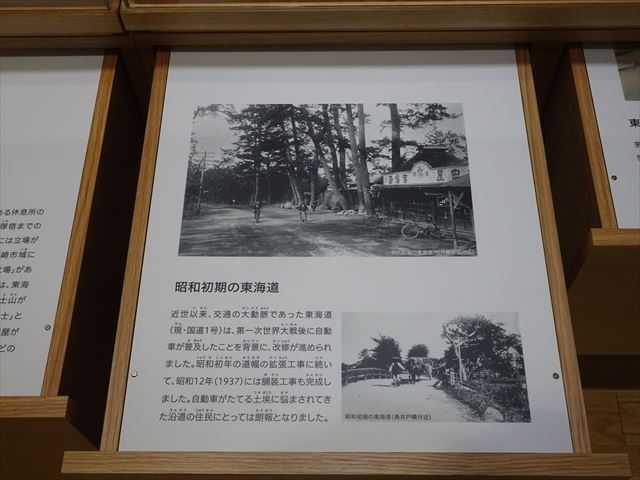

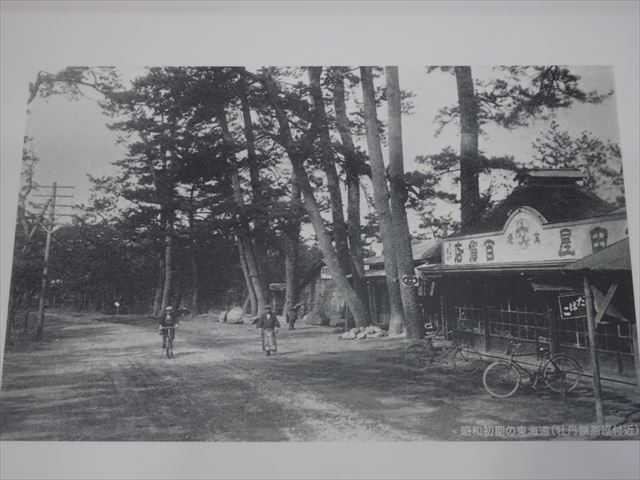

昭和初期の東海道

近世以来、交通の大動脈であった東海道(現・国道1号)は、第一次世界大戦後に自動車が普及し

たことを背景に、改修が進められました。昭和初年の道幅の拡張工事に続いて、昭和12年(193

7)には舗装工事も完成しました。自動車がたてる土埃に悩まされてきた沿道の住民にとっては

朗報となりました。

昭和初期の東海道(牡丹餅茶屋付近)。

昭和初期の東海道(鳥井戸橋付近)。

一里塚

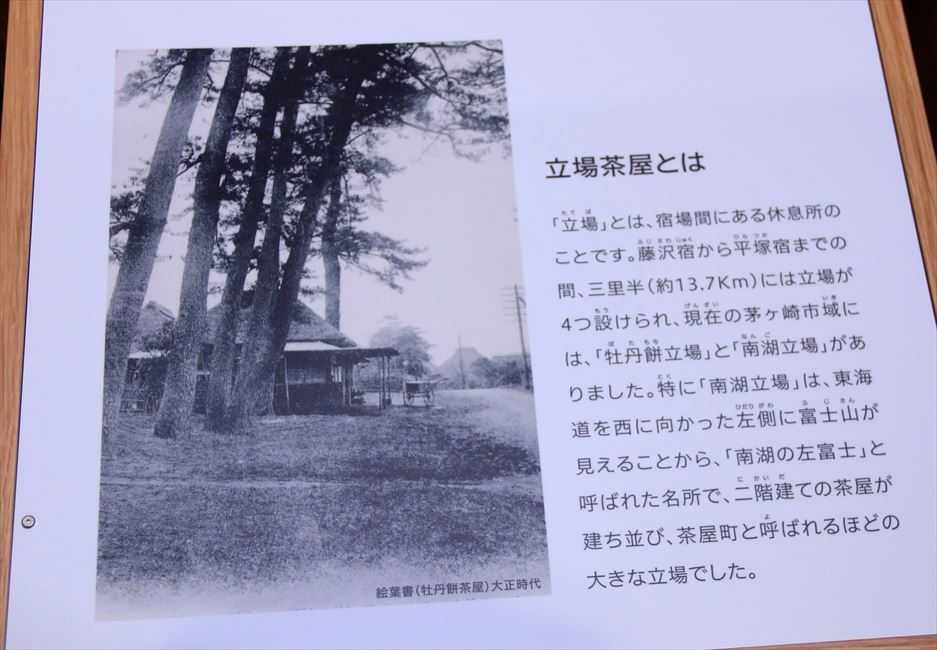

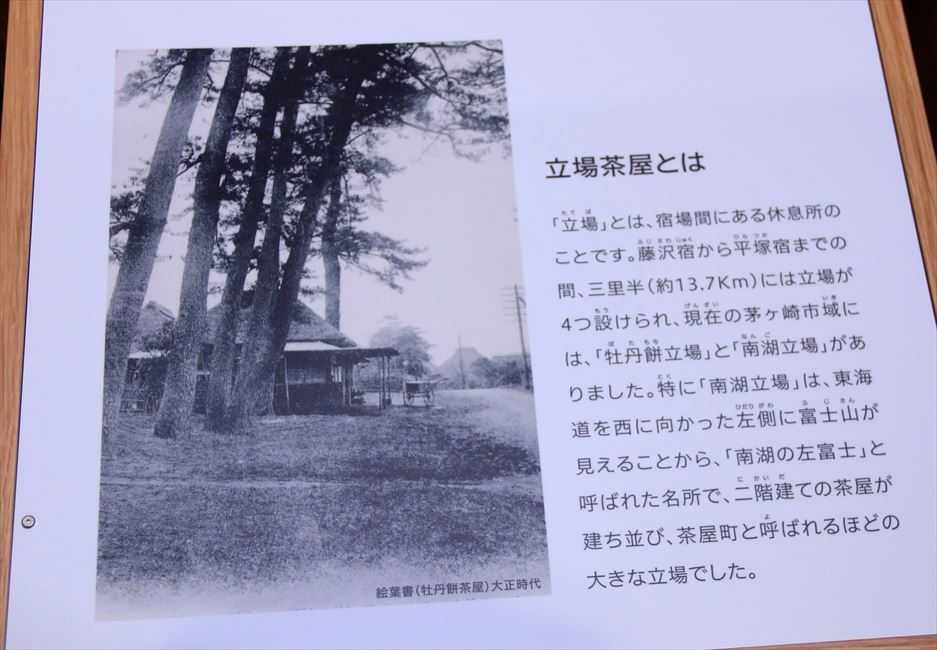

立場茶屋とは、

「立場(たてば)」とは、宿場間にある休憩所のことです。藤沢宿から平塚宿までの間、三里半(約

13.7km)には立場が4つ設けられ、現在の茅ヶ崎市域には、「牡丹餅立場」と「南湖立場」があ

りました。特に「南湖立場」は、東海道を西に向かった左側に富士山が見えることから、「南湖

の左富士」と呼ばれた名所で、二階建ての茶屋が建ち並び、茶屋町と呼ばれるほどの大きな立場

でした。

絵葉書(牡丹餅茶屋)大正時代

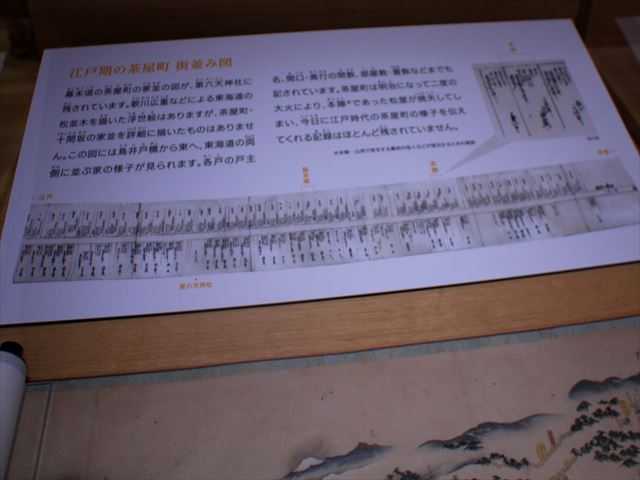

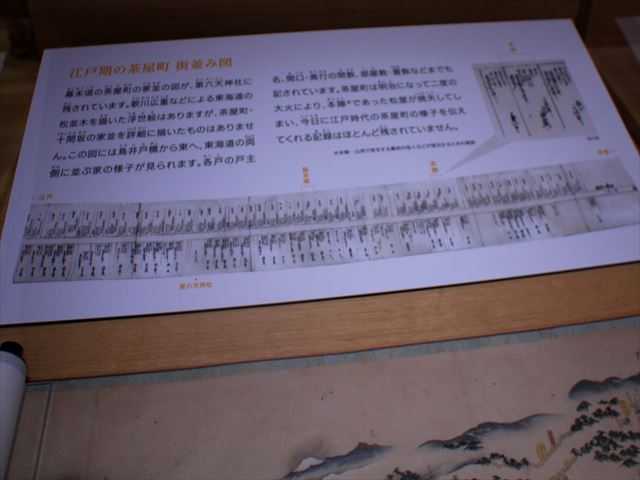

江戸期の茶屋町 街並み図

幕末頃の茶屋町の家並の図が、第六天神社に残されています。歌川広重などによる東海道の松

並木を描いた浮世絵はありますが、茶屋町・十間坂の家並を詳細に描いたものはありません。

この図には鳥井戸橋から東へ、東海道の両側に並ぶ家の様子が見られます。各戸の戸主名、

間口・奥行の間数、部屋数・?数などまでも記されています。茶屋町は明治になって二度の

大火により、本陣であった松屋が焼失してしまい、今日に江戸時代の茶屋町の様子を伝えてく

れる記録はほとんど残されていません。

11:08

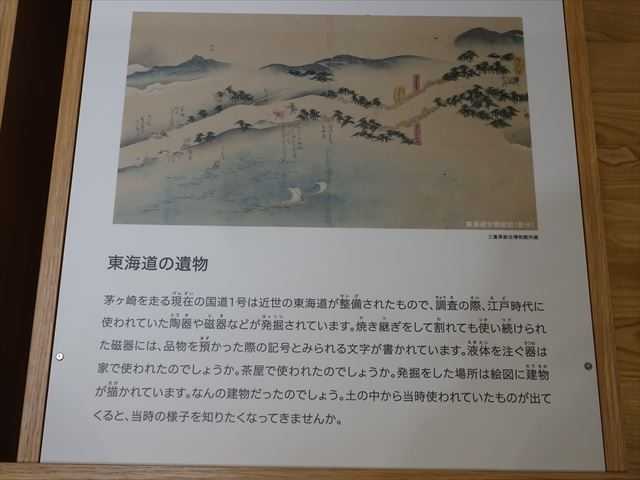

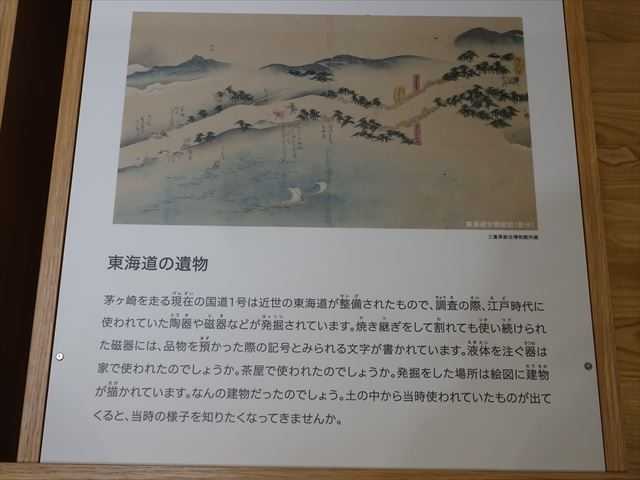

東海道の遺物

茅ヶ崎を走る現在の国道1号は近世の東海道が整備されたもので、調査の際、江戸時代に使われ

ていた陶器や磁器などが発掘されています。焼き継ぎをして割れても使い続けられた磁器には、

品物を預かった際の記号とみられる文字が書かれています。液体を注ぐ器は家で使われたので

しょうか。茶屋で使われたのでしょうか。発掘をした場所は絵図に建物が描かれています。

なんの建物だったのでしょう。土の中から当時使われていたものが出てくると、当時の様子を

知りたくなってきませんか。

絵図は「東海道分間絵図(部分) 」 三重県総合博物館所蔵

ー 続く ー

基本展示室は8つのユニットに対して17のテーマを定期的に入れ替えて展示することで、

多様な茅ヶ崎の魅力を紹介します 。

7月30日(土) 10:51

下寺尾に眠る遺跡 ー1

発掘された下寺尾官衙遺跡群 ~ 古代の役所、寺院、祭祀場、川津 ~

下寺尾に眠る遺跡

市北西部の下寺尾は、複数の時代の遺跡が重なる場所です。この地では、縄文時代

には貝塚が作られました。弥生時代になると、大規模な環濠集落が営まれます(国指

定史跡下寺尾西方遺跡)。さらに、飛鳥・奈良・平安時代には、相模国高座郡の中心

下寺尾官衙遺跡群)。そして現在では、昭和38年(1963)に県立茅ヶ崎北稜高校が

設置されるなど、様々な時代に人々が集まる空間となっていました。

古代 下寺尾官衙遺跡群

下寺尾官衙遺跡群では、限られた範囲で飛鳥時代から平安時代頃の役所、寺院、船着き場、祭

祀場などの遺構が発見されました。これらが一か所からまとまって見つかることは少なく、地

方官衙のあり方を知ることができる貴重な遺跡です。

弥生時代 下寺尾西方遺跡

弥生時代中期の宮ノ台式期(紀元前100年頃)に営まれた南関東最大級の環濠集落で、二重の環濠

が確認されています。石器から鉄器に移り変わる頃の様子を知ることができる貴重な遺跡です。

縄文時代 西方貝塚

縄文時代前期の黒浜式期(約6,000年前)の貝塚が見つかっています。淡水と海水が混ざる汽水域

状態で発見されています。

引出の中にそれぞれの時代の発掘品(破片)が陳列されている。

台の上には成型品が陳列されていた。

積み重なる歴史

積み重なる歴史

で、より古い遺跡が見つかります。

まずは古代の下寺尾官衙遺跡群、次に弥生時代の環濠集落である下寺尾西方遺跡、そして縄文

時代の西方貝塚、というように現在までに発見されている遺跡とともに歴史の重なりを知るこ

とができます。

まちなかの自然 ー2

鎮守の森

神社に維持されている森林のことを社叢林(しゃそうりん)といいます。一般的に神社では自然物

にあまり手を加えないことから、地域に生育する植物が残りやすく、植栽されたものも樹齢が高

いものが多いため、古くからの生態系が保たれています。また、緑地としてだけでなく、火事の

延焼を食い止めるなどの防災林としての役割もあります。

まちなかの自然

都市や住宅地のようなまちなかにも、よく見てみるといろいろな生きものが生息・

生育しています。公園などのある程度のまとまりを持った緑地は自然環境がみられ

る貴重な場所ですが、それ以外にも人が緑化のために植えた樹木などにも多くの生

きものが生息しています。たとえば、樹液の出ている木にはそれを好む昆虫が集ま

ります。また、草むらにはバッタの仲間が見られます。そして、それらの昆虫を餌

とする野鳥もやってきます。人が作ったまちなかの環境に適応しているのです。

台上には、タヌキ、昆虫類を展示。

つながる水の道 ー3

相模川は、古くから相模国の南北を繋ぐ水上輸送に利用される一方、橋が架けられて

いなかったため、東海道を往来する旅人の障害でもありました。相模川の流れは大雨

などにより大きく変化し、流域に大きな影響を与えました。近世には馬入川(相模川河

口域の名称)の川筋を利用し、廻船輸送の拠点となる湊が柳島村(現・柳島)と須賀村(現

・平塚市須賀)にできました。近代になると、建築資材として有用な砂利が相模川で採

取されはじめ、運搬は相模鉄道(現・JR相模線)で行われるようになりました。

つながる水の道 相模川の水運

相模川の水運

柳島と須賀には、江戸時代の初めから湊がありました。甲州(現・山梨県)や津久井(現・相模原市

緑区)などからの林産物(材木・薪・炭など)や相模川中流域の村々からの農産物(年貢米・麦など)

が相模川を下って運ばれ、両湊で廻船※に積み替えられて江戸などへ送られました。

柳島と須賀の両湊は立地条件に恵まれたことから、河川交通と開運の拠点として栄えました。

※ 廻船:貨物船のこと。

帆掛け船(高瀬舟)。

馬入川鉄橋

明治5年(1872)、新橋停車場(現・汐留駅) ー 横浜停車場(現・桜木町駅)間で鉄道が開通しまし

た。明治19年(1886)に茅ヶ崎と平塚の間を流れる相模川(馬入川)に鉄橋が架けられ、明治20年

(1887)7月に横浜 ー 国府津間が開通しました。

大正12年(1923)9月1日に発生した関東大震災により、馬入川橋梁は上下線とも橋台・橋脚・橋

桁・線路・信号機・鉄道通信など、すべてが崩壊しました。当時の遺構は、東海道線の車窓から

現在でも見ることができます。

関東大震災で崩壊した馬入川鉄橋。

柳島湊と藤間家

江戸時代、相模川河口近くの柳島は、あたりに広がる入り江が廻船輸送の拠点となっており、柳

島湊と呼ばれていました。柳島村の名主・藤間家は、この柳島湊で廻船問屋を営んでいました。

幕末には、観音丸・不動丸・福徳丸という3隻の400石船(現在の単位で約60tを積める帆掛け船)

を所有していたとされています。

藤間家所有の「観音丸」。

馬入川の船渡し

明治19年(1886)に橋が架かるまで、馬入川を渡るには船を使うことが定められていました。

中島村(現・中島)と馬入村(現・平塚市須賀)には「馬入の渡し」と呼ばれる船渡しが設けられて

いました。渡船料は1人10文(約120円)、荷物は馬1頭分につき22文(約260円)でした。

歌川広重「東海道五十三次之内 平塚馬入川舟渡し

多くの人が訪れる。

えぼし岩とよばれて ー4

茅ヶ崎漁港から南東約1.6kmのところに、姥島(うばじま)群島という岩礁がありま

す。なかでも一番目立つ岩は、公家や武士、神官が被った帽子の一種である「烏帽

子」に似ていることから、「えぼし岩」と呼ばれ親しまれています。姥ケ島、尾根

島、筆岩とも呼ばれていました。島やその周囲には、多くの生きものがみられます。

また、古くは旅人の目印となったり、近年は茅ヶ崎のシンボル的存在になっていま

す。昔から茅ヶ崎に暮らす人びとのそばにあり、いまでも身近な存在です。

えぼし岩とよばれて 姥島の生きもの

姥島の生きもの

えぼし岩がある姥島群島は複数の岩礁群により成り立っており、海中の岩礁域や、潮の満ち引き

に合わせ形成されるタイドプール(潮だまり)など、、多様な磯の環境が創出され、多くの生物が

生息しています。海中の岩礁域にはウツボやメジナ、イシダイなどの岩場に生息する魚類がみら

れます。干潮時に現れるタイドプールにはカエルウオやソラスズメダイなどの魚類、ウメボシイ

ソギンチャクやウミウシの仲間、貝類、イソガニやイワガニなどの甲殻類を観察することができ

ます。潮の満ち引きに合わせ水中から水上に環境が変化する潮間帯では、潮間帯に生育するアナ

アオサやヒジキなどの海藻がみられます。冬季には冬鳥のウミウがねぐらとして利用し、その糞

により岩肌が白くなる様子がみられます。

地質の成り立ち

姥島群島をつくる地層は、約1000万~800万年前に堆積した深海の砂や泥からなります。この

地層は、海洋プレート(フィリピン海プレート)が大陸プレート(北米プレート)の下に沈み込むか

つてのプレート境界で、堆積物が大陸プレート側にこそぎ取られてできた「付加体(ふかたい)」

と考えられています。

えぼし岩の歴史

江戸時代には、絵図や浮世絵に描かれたり、東海道を行く公卿の和歌にも詠まれ、漁場を巡る

争いの際にはその和歌が裁許の根拠とされました。また、漁師の信仰の対象として鳥居や祠が

設けられていました。太平洋戦争後には、米軍の演習の的にされたこともありました。

絵は、葛飾北斎『北斎漫画』13編「相州烏帽子岩」 国立国会図書館デジタルコレクションより

石碑は、「熊野神社(小和田)の姥島の歌碑」

「小和田が浦の 姥島は たれをまつやら ひとりねをする」

基本展示室の 5 ~ 8 コーナーへ移動。

海に魅せられて ー5

明治31年(1898)、茅ヶ崎駅が開業すると、次第に近代化の波が押し寄せてきました。

当時の茅ヶ崎について、国木田独歩は「松と麦と桑と甘藷の外、眼を慰むるものなし」

と表現していますが、やがて茅ヶ崎の過ごしやすい気候を求めて、多くの別荘が建て

られていきます。また、南湖に、結核療養所(サナトリウム)として南湖院が開設され

たことで、周辺に旅館や商店も増えはじめ、市域の南部に賑わいをもたらしました。

近代の茅ヶ崎は、別荘地や療養所としてその歩みを始めたのです。

海に魅せられて 別荘文化 南湖院と高田畊安

松籟荘(しょうらいそう)のステンドグラス

松籟荘の1階、リビングの暖炉の上に飾られていたステンドグラスです。

原安三郎別荘

松籟荘建築模型(1/60)

大正時代、財界で活躍した原安三郎氏(日本火薬株式会社会長)の別荘です。

茅ヶ崎市美術館所蔵

模型制作:株式会社モンド

松籟荘(しょうらいそう)

茅ヶ崎駅の南にある高砂緑地には、かつて「松籟荘」と呼ばれた別荘が建っていました。オッペ

ケベー節で一世を風靡した新劇俳優・川上音二郎の別荘の敷地を含む一帯に、昭和初期、実業家

原安三郎が設けたものです。南欧風の洋館と日本庭園がつくられ、和風と洋風が共存するスタイ

ルでした。また、一部にねじれ柱が用いられるなど、全体として原安三郎の意向が反映された特

徴あるつくりであり、茅ヶ崎を代表する別荘建築でした。

別荘文化

歌舞伎役者の九代目市川団十郎などの著名人が茅ヶ崎に別荘を構えると、官僚や文化人、実業家、

外国人らも次第に別荘を求めるようになります。市内に残る「ラチエン通り」や「団十郎山」な

どの呼び名に、当時の別荘文化の面影をしのぶことができます。

南湖院と高田畊安

戦前の日本人の死亡原因第1位は、結核でした。明治32年(1899)、医師の高田畊安(こうあん)は

結核療養所「南湖院」を茅ヶ崎に開設します。畊安は、内科医で伝染病の専門家でした。詩人・

国木田独歩の入院により一躍その名を高め、最盛期の昭和11年(1936)には、敷地約5万坪、病舎

14舎・病室158室を誇り、「東洋一のサナトリウム」と称され、茅ヶ崎のまちの発展に大きく寄与

しました。

九代目市川団十郎別荘

南湖院平面図

南湖院外来受診規定

午前八時ヨリ午後六時マデ

但シ祭日及日曜日ハ至急ヲ要スル場合ノ外ハ調剤セズ

▲ 診療報酬

一、院長・次長 初診料 金五圓 (越順又ハ定時間外ハ金七圓トス)

再診料 金五拾銭 (仝 金弐圓トス)

一、副長 初診料 金参圓 (仝 金五圓トス)

再診料 金五拾銭 (仝 金壱圓トス)

一、醫員 初診料 金壱圓五拾銭(仝 金弐圓トス)

再診料 金五拾銭 (仝 金壱圓トス)

一、耳鼻咽喉科 初診料 金参圓 (仝 金五圓トス)

處置料ハ別ニ規定ス (仝 五拾 銭増)

▲ 往 診 料

一、院長 一時間 金弐拾圓(車馬料患家負担)

一、次長・耳鼻科長・仝副科長 一時間 金拾 圓(仝 )

一、副長 一時間 金五 圓(仝 )

一、醫員 一時間 金弐 圓(仝 )

但歯科醫員ヲ除ク

◎ 尚夜間(午後八時ヨリ午前六時ニ至ル)特別往診料ハ倍額トス

▲ レントゲン寫眞料 壱枚 金五圓

▲ 人工氣胸療法 第一回 金五圓

次回以後 金参圓

(昭和十年二月改)

東海道歴史さんぽ ー6

関ヶ原の戦いの翌年、慶長6年(1601)、徳川家康は宿駅伝馬制度を定め、日本橋(江戸)

から三条大橋(京)間に宿場を設置し、東海道五十三次が成立しました。江戸幕府は、

慶長9年(1604)から街道の整備に取りかかり、並木を植えたり一里塚をつくったりする

よう命じました。茅ヶ崎は、藤沢宿と平塚宿の間にあり、間の宿と呼ばれました。

当時の様子は江戸時代の文献や市内の神社に残されている幕末期の絵図にも描かれて

おり、また、絵図に描かれた場所からは遺物も発掘されています。

東海道歴史さんぽ 東海道

東海道

東海道は茅ヶ崎市域を東西に走っており、現在の国道1号と一致しています。藤沢宿と平塚宿の

中間にあたる南湖には、立場茶屋といった茶店がならび旅人で賑わいました。また、江戸幕府

は街道沿いに一里塚を設けるとともに、松並木をつくることとしました。寛政10年(1798)の

小和田村の記録では436本、万延元年(1860)の茅ヶ崎村の記録では1176本の松並木があったこ

とがわかっています。また、当時は一里塚から姥島が見えたそうです。現在、市の史跡に指定さ

れ保存されています。

高札(こうさつ)

江戸時代、決まり事を記して掲げた木の札です。東海道沿いでは、小和田村、茅ヶ崎村、下町

屋村、今宿村、中島村などで掲示されました。

左:初代歌川広重「五十三次名所図会 藤沢 南湖の松原 左り不二」

右:二代歌川広重「御上洛東海道」

昭和初期の東海道

近世以来、交通の大動脈であった東海道(現・国道1号)は、第一次世界大戦後に自動車が普及し

たことを背景に、改修が進められました。昭和初年の道幅の拡張工事に続いて、昭和12年(193

7)には舗装工事も完成しました。自動車がたてる土埃に悩まされてきた沿道の住民にとっては

朗報となりました。

昭和初期の東海道(牡丹餅茶屋付近)。

昭和初期の東海道(鳥井戸橋付近)。

一里塚

立場茶屋とは、

「立場(たてば)」とは、宿場間にある休憩所のことです。藤沢宿から平塚宿までの間、三里半(約

13.7km)には立場が4つ設けられ、現在の茅ヶ崎市域には、「牡丹餅立場」と「南湖立場」があ

りました。特に「南湖立場」は、東海道を西に向かった左側に富士山が見えることから、「南湖

の左富士」と呼ばれた名所で、二階建ての茶屋が建ち並び、茶屋町と呼ばれるほどの大きな立場

でした。

絵葉書(牡丹餅茶屋)大正時代

江戸期の茶屋町 街並み図

幕末頃の茶屋町の家並の図が、第六天神社に残されています。歌川広重などによる東海道の松

並木を描いた浮世絵はありますが、茶屋町・十間坂の家並を詳細に描いたものはありません。

この図には鳥井戸橋から東へ、東海道の両側に並ぶ家の様子が見られます。各戸の戸主名、

間口・奥行の間数、部屋数・?数などまでも記されています。茶屋町は明治になって二度の

大火により、本陣であった松屋が焼失してしまい、今日に江戸時代の茶屋町の様子を伝えてく

れる記録はほとんど残されていません。

11:08

東海道の遺物

茅ヶ崎を走る現在の国道1号は近世の東海道が整備されたもので、調査の際、江戸時代に使われ

ていた陶器や磁器などが発掘されています。焼き継ぎをして割れても使い続けられた磁器には、

品物を預かった際の記号とみられる文字が書かれています。液体を注ぐ器は家で使われたので

しょうか。茶屋で使われたのでしょうか。発掘をした場所は絵図に建物が描かれています。

なんの建物だったのでしょう。土の中から当時使われていたものが出てくると、当時の様子を

知りたくなってきませんか。

絵図は「東海道分間絵図(部分) 」 三重県総合博物館所蔵

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日々の出来事] カテゴリの最新記事

-

クレマチスの苗を購入、5月以降の開花が楽… 2024.03.30

-

”睡眠時無呼吸症候群” の一泊検査入院 2024.02.15

-

茅ヶ崎名誉市民加山雄三さんと、新春の梯… 2024.01.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.