PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 日々の出来事

基本展示室ー7から企画展示室へ。

7月30日(土) 11:09

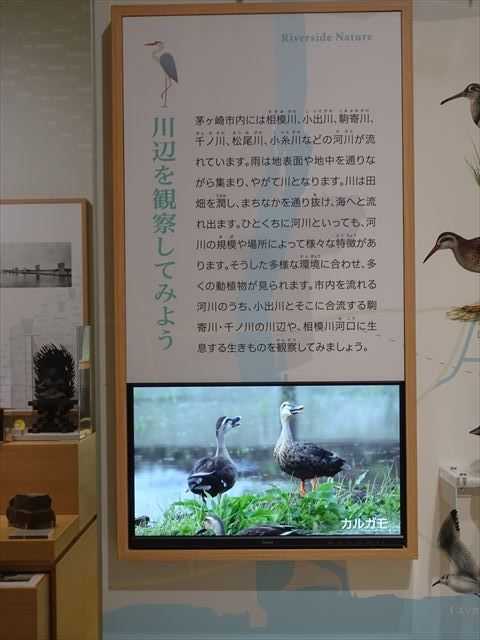

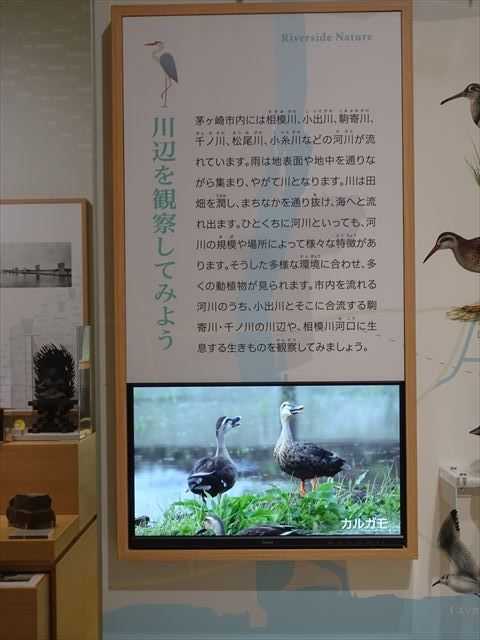

川辺を観察してみよう ー7

茅ヶ崎市内には相模川、小出川、駒寄川、千ノ川、松尾川、小糸川などの河川が流れて

います。雨は地表面や地中を通りながら集まり、やがて川となります。川は田畑を潤し、

まちなかを通り抜け、海へと流れ出ます。ひとくちに河川といっても、河川の規模や

場所によって様々な特徴があります。そうした多様な環境に合わせ、多くの動植物が

見られます。市内を流れる河川のうち、小出川とそこに合流する駒寄川・千ノ川の川辺

や、相模川河口に生息する生きものを観察してみましょう。

茅ヶ崎の川辺で観察できる野鳥が展示されている。

さかな、かに等の標本が展示されている。

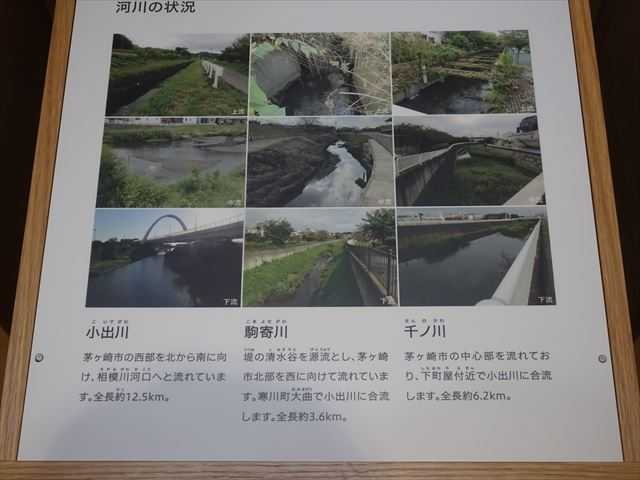

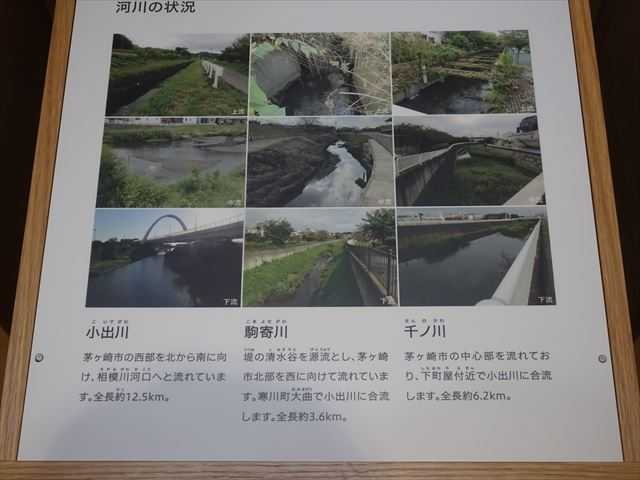

河川の状況

小出川

茅ヶ崎市の西部を北から南に向け、相模川河口へと流れています。全長約12.5km。

駒寄川

堤の清水谷を源流とし、茅ヶ崎市北部を西に向けて流れています。寒川町大曲で小出川に合流

します。全長約3.6km。

千ノ川

茅ヶ崎市の中心部を流れており、下町屋付近で小出川に合流します。全長約6.2km。

川辺の野鳥たち

むかしのいのり ー8

私たちの祖先は、現代人には理解しきれない様々な道具を生み出してきました。

その多くは、当時の人びとの精神や考えをもとに作られたもののはずです。もし、

でしょう。しかし、一見必要がなさそうなそうした道具の使い方は、いまだに謎が

多いままです。この茅ヶ崎でも、生きるための道具以外の、いわゆるいのりのため

の道具がたくさん見つかっています。かつての人びとのいのりの心にふれてみてく

ださい。

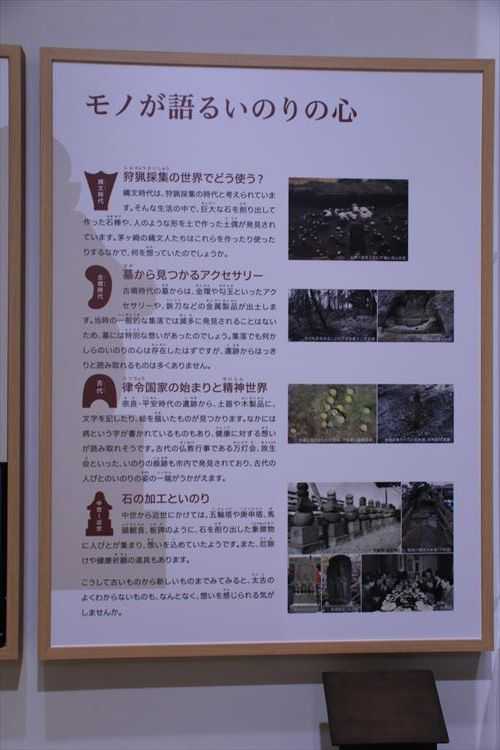

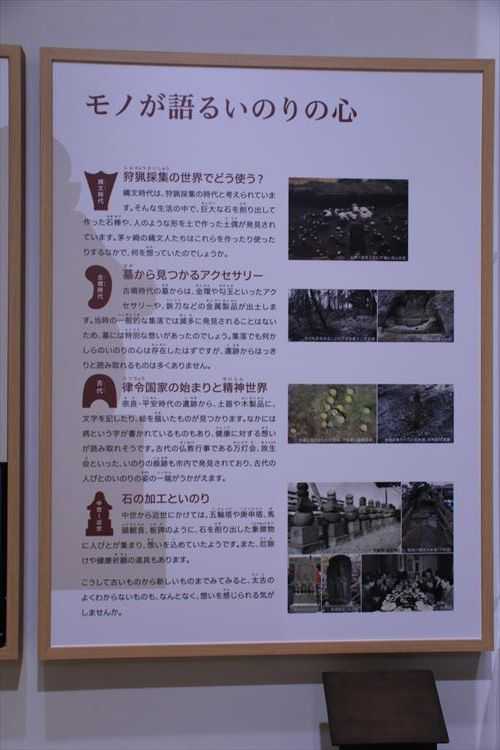

むかしのいのり モノが語るいのりの心

【縄文時代】 狩猟採集の世界でどう使う?

縄文時代は、狩猟採集の時代と考えられています。そんな生活の中で、巨大な石を削

り出して作った石棒や、人のような形を土で作った土偶が発見されています。茅ヶ崎

の縄文人たちはこれらを作ったり使ったりするなかで、何を想っていたのでしょうか。

【古墳時代】 墓から見つかるアクセサリー

古墳時代の墓からは、金環や勾玉といったアクセサリーや、鉄刀などの金属製品が出

土します。当時の一般的な集落では滅多に発見されることはないため、墓には特別な

想いがあったのでしょう。集落でも何かしらのいのりの心は存在したはずですが、遺

跡からはっきりと読み取れるものは多くありません。

【古 代】 律令国家の始まりと精神世界

奈良・平安時代の遺跡から、土器や木製品に、文字を記したり、絵を描いたものが見

つかります。なかには病という字が書かれているものもあり、健康に対する想いが読

み取れそうです。古代の仏教行事である万灯会、放生会といった、いのりの痕跡も市

内で発見されており、古代の人びとのいのりの姿の一端がうかがえます。

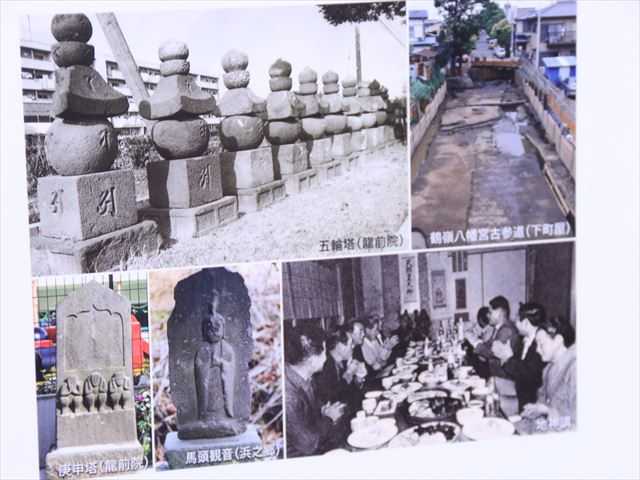

【中世 ~ 近世】 石の加工といのり

中世から近世にかけては、五輪塔や庚申塔、馬頭観音、板碑のように、石を削り出し

た象徴物に人びとが集まり、想いを込めていたようです。また、厄除けや健康祈願の

道具もあります。

こうして古いものから新しいものまでみてみると、太古のよくわからないものも、な

んとなく、想いを感じられる気がしませんか。

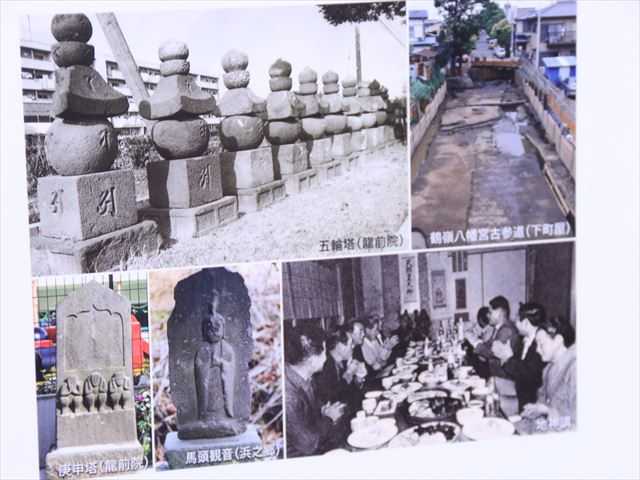

左上:五輪塔(龍前院)、右上:鶴嶺八幡宮古参道(下町屋)

左下:庚申塔(龍前院)、馬頭観音(浜之郷)、右下:地神講

左手前:石棒(久保山A遺跡・行谷遺跡) 縄文時代

金属器のない縄文時代に巨大な石を棒のような形に加工したものです。発掘調査で上部しか

見つからなかったものと、上部が見つからなかったものがあります。

右側:馬頭観音

家畜の無病息災と、馬で旅をする人々の道中の安全を守る観音として信仰されました。また、

農民の生活に欠かせなかった馬を供養する神様としても信仰されました。

庚申講のオヒョウグ

昭和八発酉歳三月新調ス

庚申講中

膳腕壱組

膳腕壱組

かわらけとは、

かわらけは、日本の中世から近世にかけて製作・使用された素焼きの土器。その中でも特に碗・

皿形の器種を指す語である。古墳時代以来の土師器の系統に連なるため、土師質土器や中世土

師器などとも呼ばれる。

夏の企画展 入口

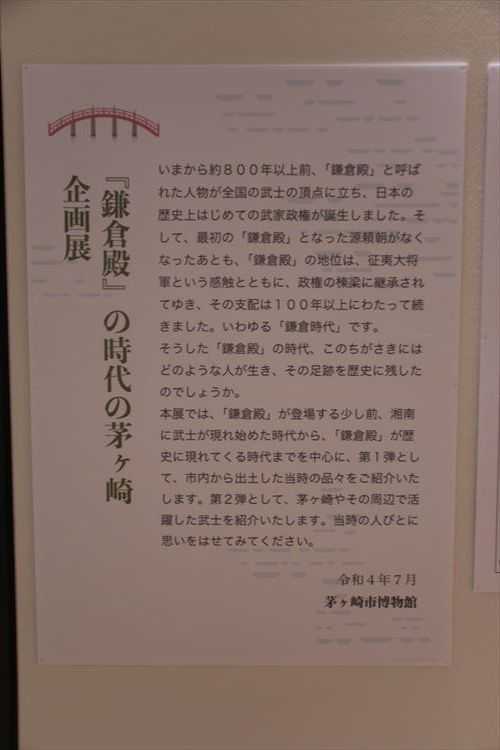

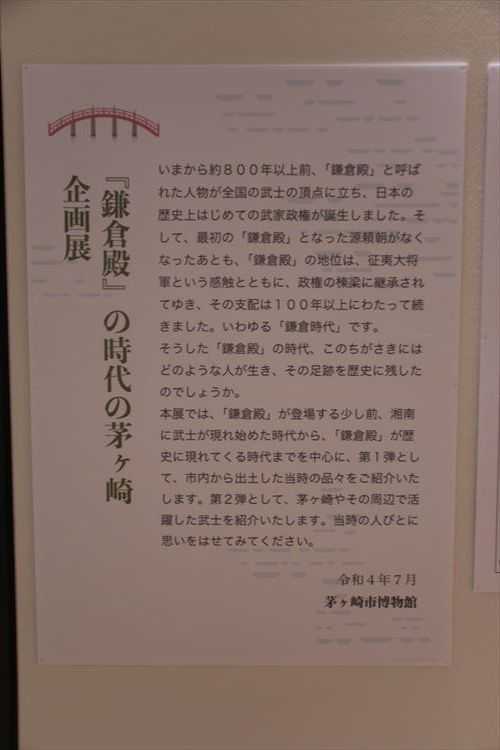

企画展 『鎌倉殿』の時代の茅ヶ崎

企画展 『鎌倉殿』の時代の茅ヶ崎

いまから約800年以上前、「鎌倉殿」と呼ばれた人物が全国の武士の頂点に立ち、日本

の歴史上はじめての武家政権が誕生しました。そして、最初の「鎌倉殿」となった源

頼朝がなくなったあとも、「鎌倉殿」の地位は、征夷大将軍という感触とともに、政権

の棟梁に継承されてゆき、その支配は100年以上にわたって続きました。いわゆる「鎌

倉時代」です。そうした「鎌倉殿」の時代、このちがさきにはどのような人が生き、そ

の足跡を歴史に残したのでしょうか。

本展では、「鎌倉殿」が登場する少し前、湘南に武士が現れ始めた時代から、「鎌倉殿」

が歴史に現れてくる時代までを中心に、第1弾として、市内から出土した当時の品々を

ご紹介いたします。第2弾として、茅ヶ崎やその周辺で活躍した武士を紹介いたします。

当時の人びとに思いをはせてみてください。

令和4年7月

茅ヶ崎市博物館

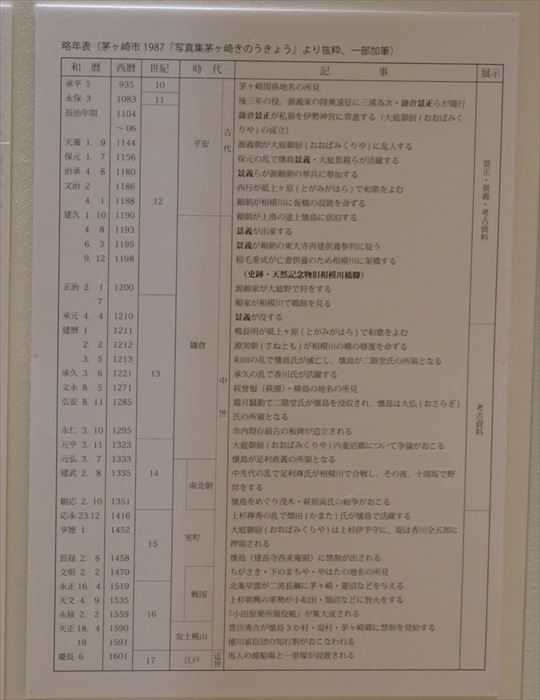

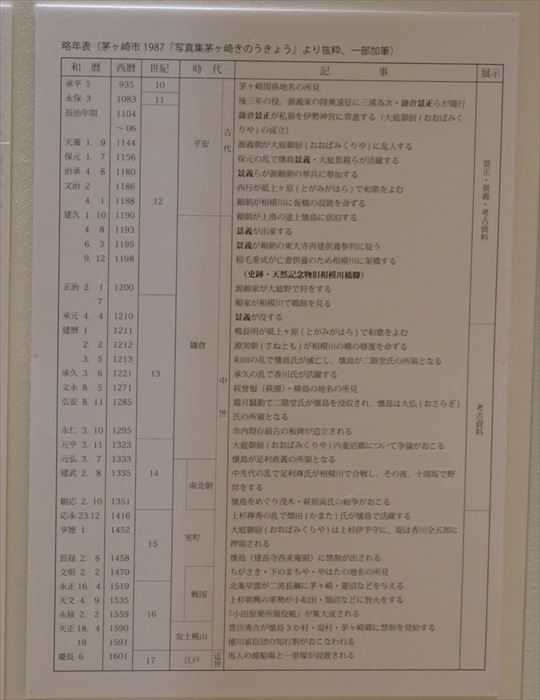

略年表(茅ヶ崎市 1987 『写真集茅ヶ崎きのうきょう』より抜粋、一部加筆)。

平安時代から江戸時代初期までの年表。

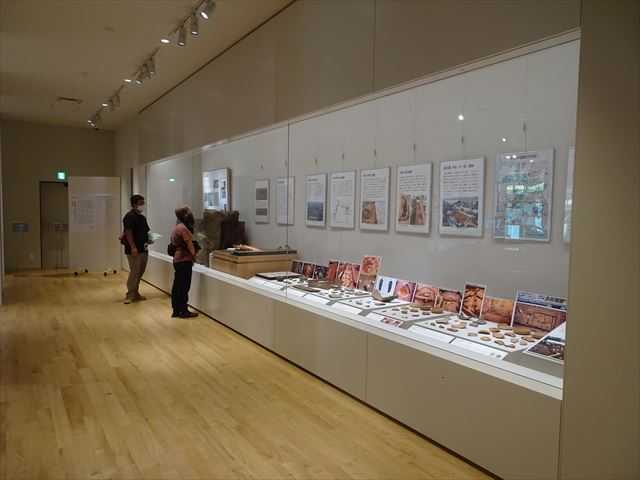

企画展会場

パネルと出土品が展示されていた。

国指定 史跡・天然記念物 『旧相模川橋脚』

発掘調査により、橋は北東から南西方向に架けられ、川は北西から南東方向に流れていたと推定

されています。橋の幅は、出現した橋杭3本の位置から約9mと考えられます。また、南西側の川

岸では土留めの痕跡が確認されていないものの、北東側の川岸では確認されており、少なくとも

長さ40m以上の立派な橋であったと考えられます。歴史学者・沼田頼輔は、出現した木の柱を歴

史的遺産と捉え、『吾妻鏡』や『保暦間記』などの文献史料から、源頼朝の家臣・稲毛重成(現在

の神奈川県川崎市多摩区周辺の領主)が亡き妻の供養のために架けた橋と考証しました。

【相模川の流路変化】 【推定される橋の方向と川の流れ】 【調査範囲と発見遺構】。

地層は発掘調査時に一部はぎ取ったもので、橋杭はヒノキだと。

現地で精巧に型取りした橋脚、さらに実物を剝ぎ取りした土層を展示している。

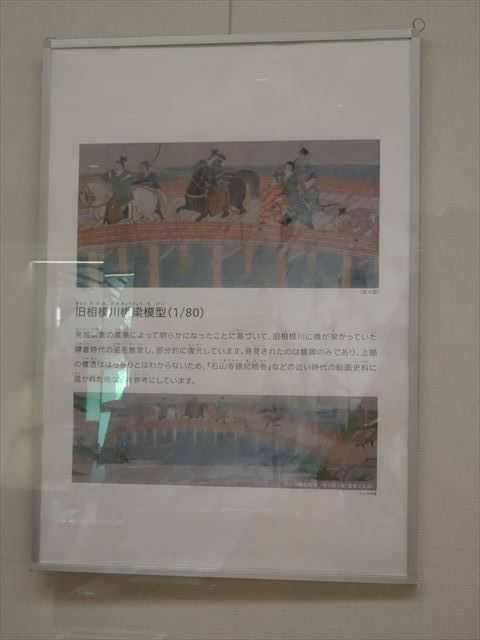

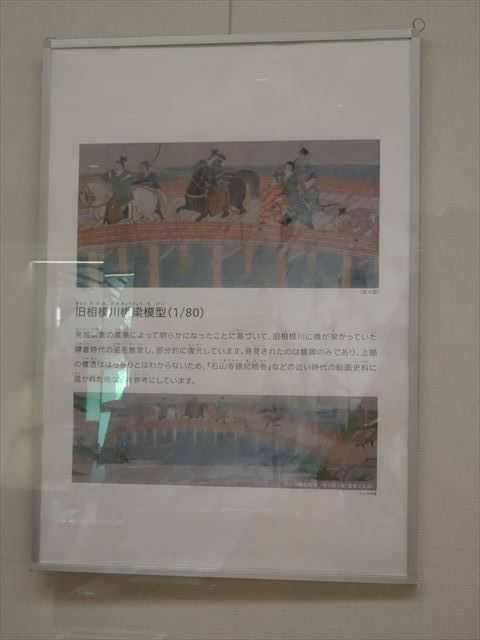

旧相模川橋脚模型(1/80)。

発掘調査の成果によって明らかになったことに基づいて、旧相模川に橋が架かって

いた鎌倉時代の姿を推定し、部分的に復元しています。発見されたのは橋脚のみで

あり、上部の構造ははっきりとわからないため、『石山寺縁起絵巻』などの近い時

代の絵画史料に描かれた橋などを参考にしています。

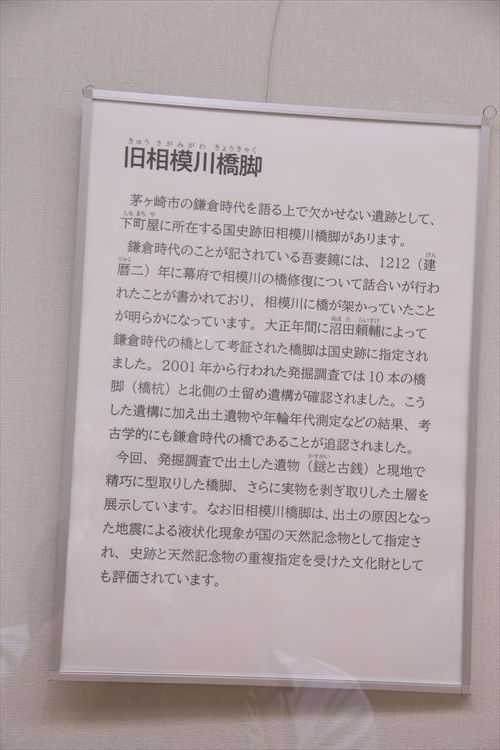

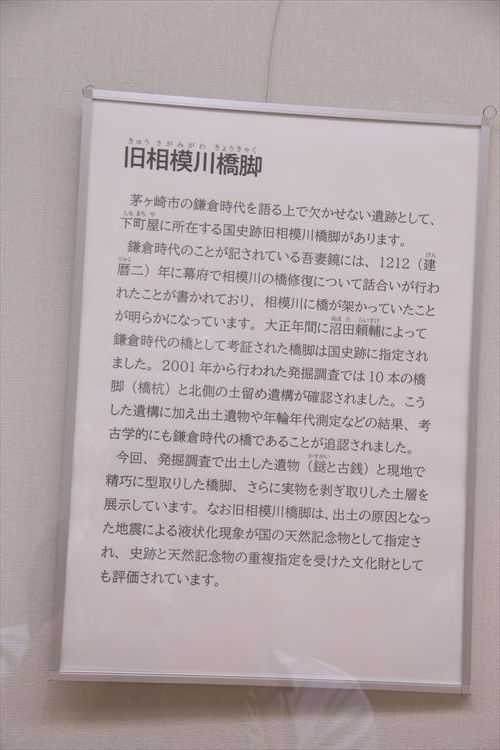

旧相模川橋脚

茅ヶ崎市の鎌倉時代を語る上で欠かせない遺構として、下町屋に所在する国史跡旧相

模川橋脚があります。

鎌倉時代のことが記されている吾妻鏡には、1212(建暦二)年に幕府で相模川の橋修復

について話合いが行われたことが書かれており、相模川に橋が架かっていたことが明

らかになっています。大正年間に沼田頼輔によって鎌倉時代の橋として考証された橋

脚は国史跡に指定されました。2001年から行われた発掘調査では10本の橋脚(橋杭)

と北側の土留め遺構が確認されました。こうした遺構に加え出土遺物や年輪年代測定

などの結果、考古学的にも鎌倉時代の橋であることが追認されました。

今回、発掘調査で出土した遺物(鎹と古銭)と現地で精巧に型取りした橋脚、さらに実

物を剝ぎ取りした土層を展示しています。なお旧相模川橋脚は、出土の原因となった

地震による液状化現象が国の天然記念物として指定され、史跡と天然記念物の重複指

定を受けた文化財としても評価されています。

旧相模川橋脚模型

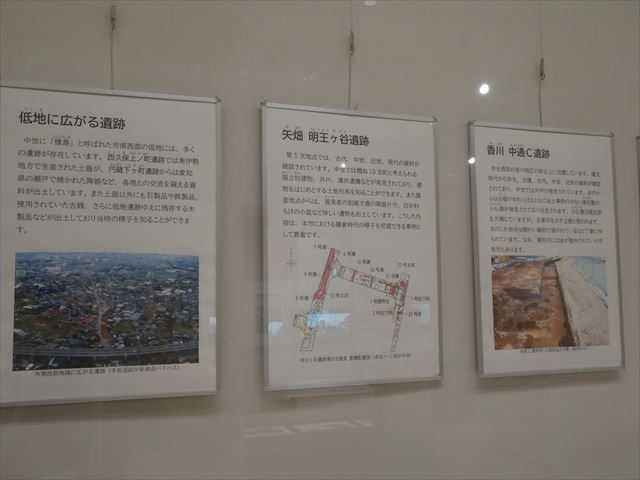

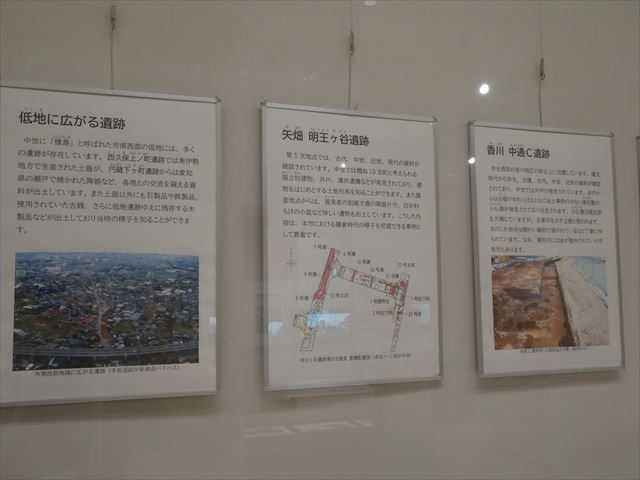

次の壁面には、

「低地に広がる遺跡」「矢畑 明王ヶ谷遺跡」「香川 中通Ⅽ遺跡」。

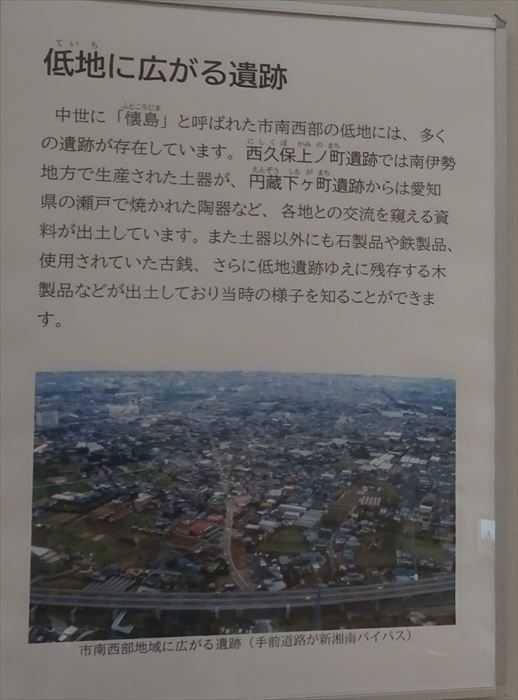

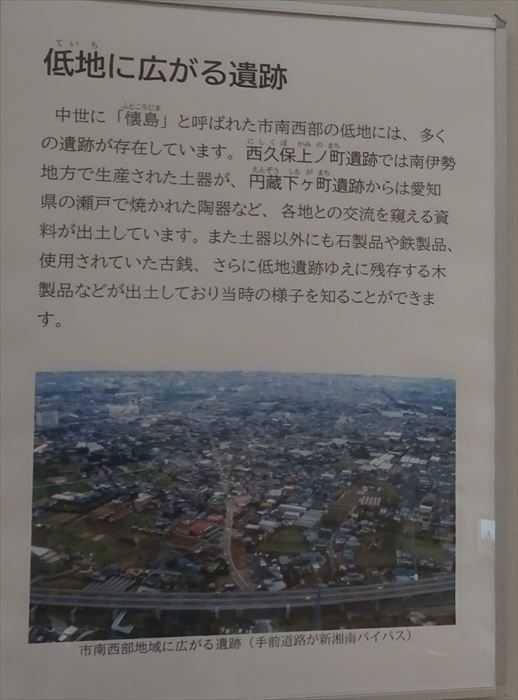

低地に広がる遺跡

中世に「懐島(ふところじま)」と呼ばれた市南西部の低地には、多くの遺跡が存在してい

ます。西久保上ノ町遺跡では南伊勢地方で生産された土器が、円蔵下ヶ町遺跡からは愛知

県の瀬戸で焼かれた陶器など、各地との交流を窺える資料が出土しています。また土器以

外にも石製品や鉄製品、使用されていた古銭、さらに低地遺跡ゆえに残存する木製品など

が出土しており当時の様子を知ることができます。

写真は、市南西部地域に広がる遺跡(手前道路が新湘南バイパス)。

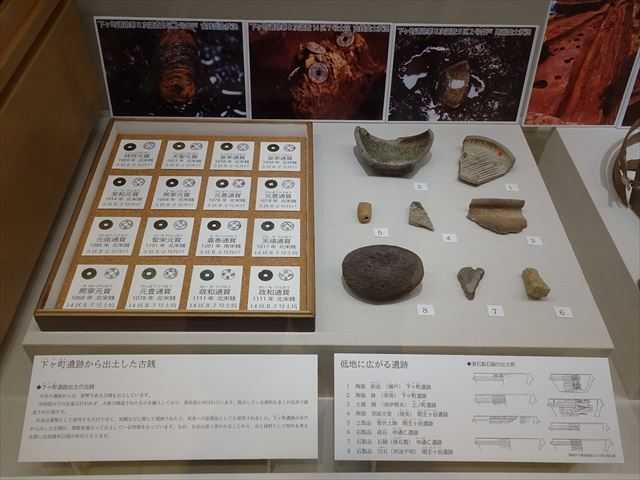

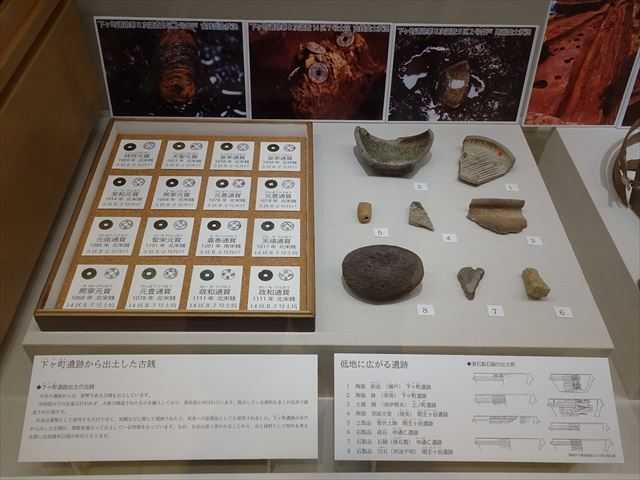

左:下ヶ町(しもがまち)遺跡から出土した古銭

右:低地に広がる遺跡

下ヶ町遺跡から出土した古銭

◆ 下ヶ町遺跡出土の古銭

中世の遺跡からは、貨幣である古銭も出土しています。

当時国内での生産は行われず、大陸で鋳造されたものを輸入しており、渡来銭と呼ばれて

います。展示している資料も多くが北宋で鋳造された銭です。

お金は貨幣として使用するだけでなく、地鎮などに際して埋納されたり、死者への副葬品

としても使用されました。下ヶ町遺跡の井戸から出した古銭は、複数枚重なって出土して

いる特徴をもっています。なお、お金は長く使われることから、出土資料として時代を考

える際には初鋳年以降の年代となります。

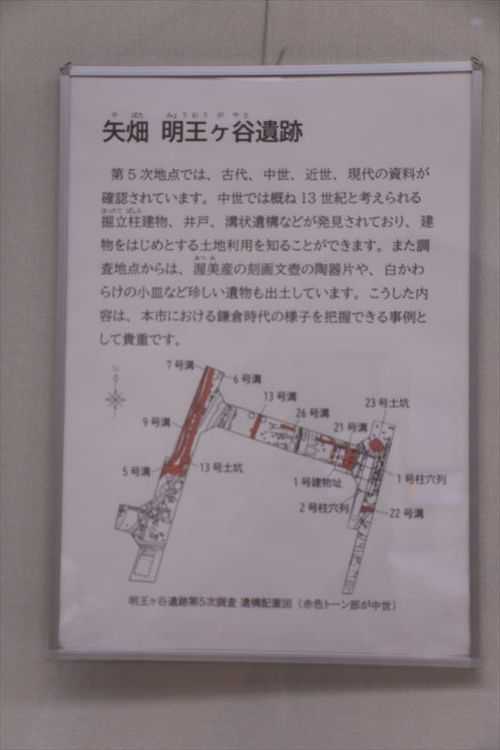

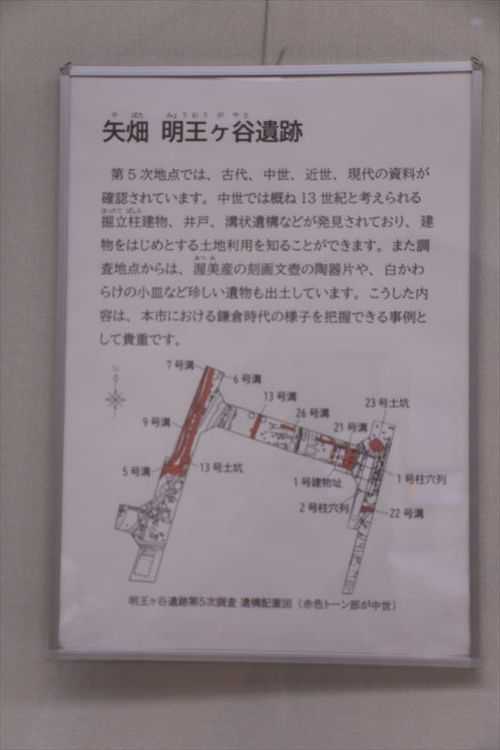

矢畑 明王ヶ谷遺跡(やばた みょうおうがやと)

第5次地点では、古代、中世、近世、現在の資料が確認されています。中世では概ね13

世紀と考えられる掘立柱建物、井戸、溝状遺構などが発見されており、建物をはじめと

する土地利用を知ることができます。また調査地点からは、渥美産の刻画文壺の陶器片

や、白かわらけの小皿など珍しい遺物も出土しています。こうした内容は、本市におけ

る鎌倉時代の様子を把握できる事例として貴重です。

明王ヶ谷遺跡 第5次調査

井戸(第23号土杭)出土

◆ 木製品について

木製品の出土は低地遺跡の特徴で、通常台地の遺跡では残存しない有機質の遺物が発見さ

れます。これは地下水などで水分を多く含む土層によって木製品など有機質の遺物が空気

に触れることがなく乾燥から守られてきたためです。こうした木製品などの出土によって、

土器や石製品だけではわからない往時の生活状況を知ることができます。ただ木製品は、

出土して環境が変化すると乾燥してしまい樹種によっては形が崩れて朽ちてしまうため、

保存処理を行い後世に伝えていく必要があります。

右側に出土品

香川 中通Ⅽ遺跡

市北西部の香川地区の砂丘上に位置しています。縄文時代から弥生、古墳、古代、中世

近世の資料が確認されており、中世では井戸が発見されています。井戸からは白磁や

かわらけとともに出土事例の少ない滑石製の小仏像が発見されており注目されます。

小仏像は頭足部を欠損していますが、合掌印を示す立像と思われます。

衣のしわ部分は細かい線刻で描かれているなど丁寧に作られています。なお、線刻内

には金が塗布されていた可能性もあります。

金山遺跡 第4次調査

中通Ⅽ遺跡 第2次調査 本社B遺跡 第2次調査

次のパネルは、

「矢畑 金山遺跡」「浜之郷 本社(A・B)遺跡」「中世の遺跡分布図」。

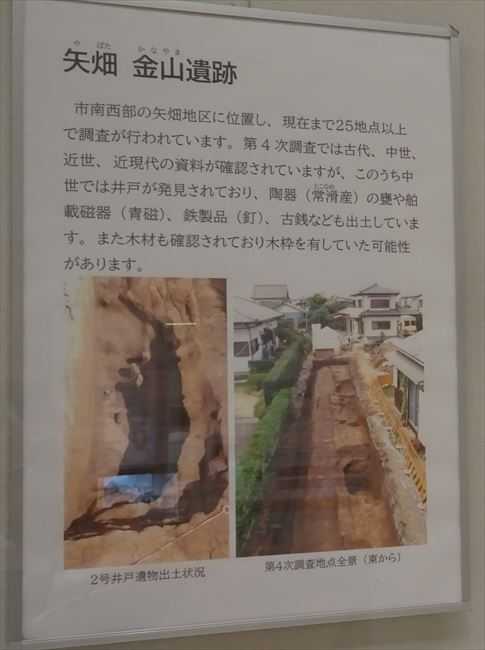

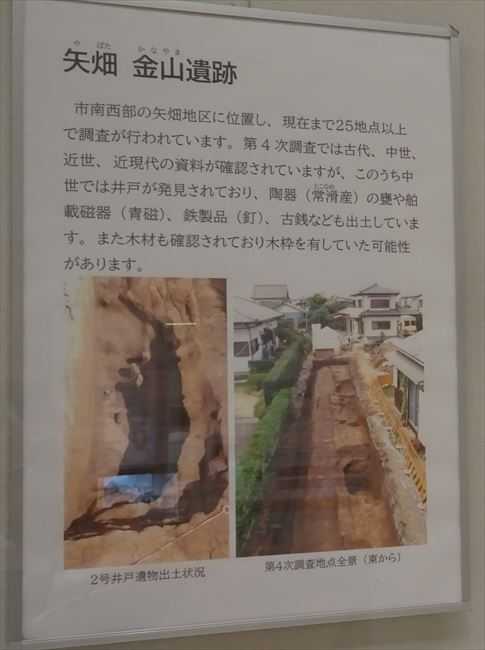

矢畑 金山遺跡(やばたかなやま)

市南西部の矢畑地区に位置し、現在まで25地点以上で調査が行われています。第4次

調査では古代、中世、近世、近現代の資料が確認されていますが、このうち中世では

井戸が発見されており、陶器(常滑産)の甕や船載磁器(青磁)、鉄製品(釘)、古銭など

も出土しています。また木材も確認されており木枠を有していた可能性があります。

写真:左 2号井戸遺物出土状況

右 第4次調査地点全景(東から)

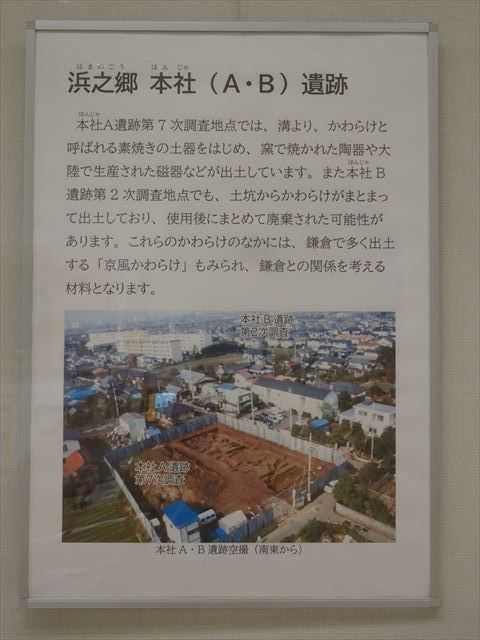

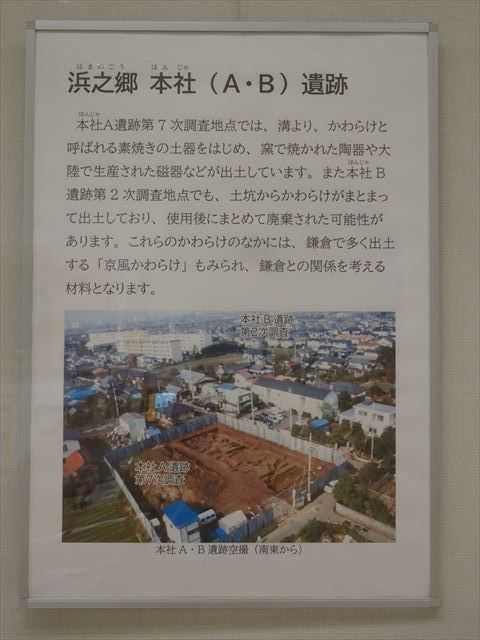

浜之郷 本社(A・B)遺跡

本社A遺跡第7次調査地点では、溝より、かわらけと呼ばれる素焼きの土器をはじめ、

窯で焼かれた陶器や大陸で生産された磁器などが出土しています。また本社B遺跡

第2次調査地点でも、土坑からかわらけがまとまって出土しており、使用後にまとめ

て廃棄された可能性があります。これらのかわらけのなかには、鎌倉で多く出土す

る「京風かわらけ」もみられ、鎌倉との関係を考える材料となります。

写真は、本社A・B遺跡空撮(南東から)

中世の遺跡分布図

茅ヶ崎市内の遺跡の位置を示している。今後の散策の参考にしたい。

遺跡からみる茅ヶ崎の鎌倉時代

茅ヶ崎市内には現在216箇所の遺跡が分布しており、中世(鎌倉~戦国時代)の遺跡

は76箇所を数えます。今回はそのなかでも香川、西久保、円蔵、矢畑、浜之郷地区

から出土した資料を展示しています。特に円蔵、矢畑、浜之郷地区は「懐島三郷」

と呼ばれ中世の中心的な地域でした。

展示資料の年代は12~14世紀代であり、史料では懐島氏や二階堂氏が活躍した時代

とされています。遺跡からは土器などが出土しており、中世初期から活動を行って

いたことが窺えます。しかし、建物跡などの遺構は多くはありません。このことは

室町時代以降の活発な土地利用により鎌倉時代の遺構が発見されづらいことが原因

と考えられます。

出土した遺物は宴会や儀式などで使用した素焼きの「かわらけ」の他、大陸から運

ばれてきた青磁や白磁も一定量出土し注目されます。そのほかにも窯で生産された

甕や壺などの日常使いの陶器や鉄製品、砥石などの生活道具、古銭も出土しており、

茅ヶ崎における当時の人々の活動を垣間見ることができます。

本社A遺跡 第7次調査 本社A遺跡 第7次調査

第6号溝出土 第6号溝出土

第5号溝出土 ◆ かわらけの成形法と各部分の名称

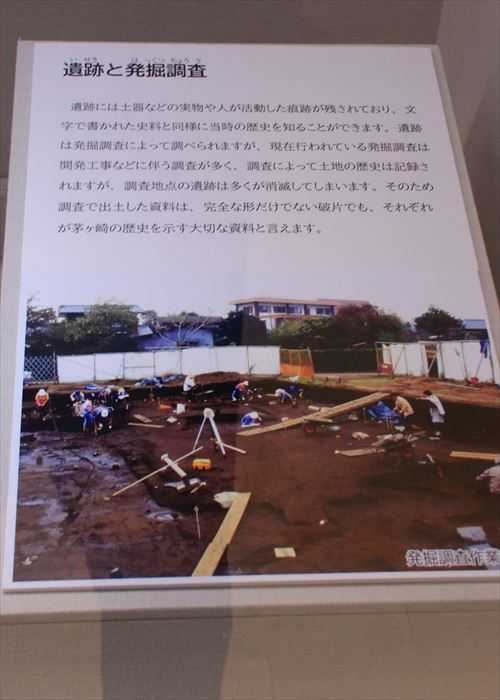

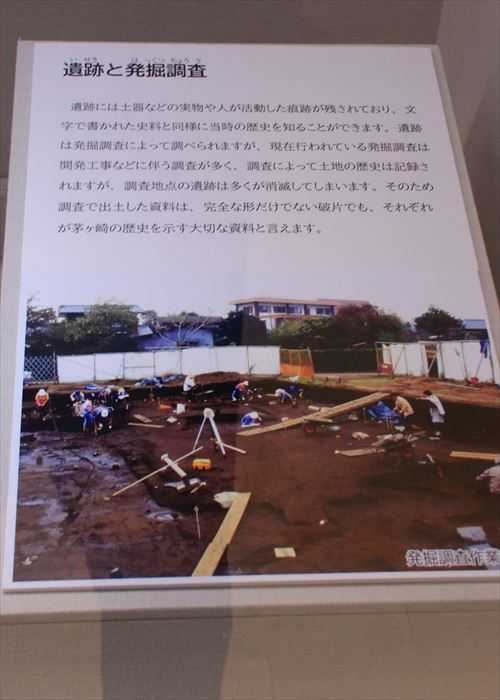

遺跡と発掘調査

遺跡には土器などの実物や人が活動した痕跡が残されており、文字で書かれた史料と

同様に当時の歴史を知ることができます。遺跡は発掘調査によって調べられますが、

現在行われている発掘調査は開発工事などに伴う調査が多く、調査によって土地の歴史

は記録されますが、調査地点の遺跡は多くが消滅してしまいます。そのため調査で出土

した資料は、完全な形だけでない破片でも、それぞれが茅ヶ崎の歴史を示す大切な資料

と言えます。

写真は、発掘調査作業。

企画展会場を振り返る。

11:17

夏の企画展

「『鎌倉殿』の時代の茅ヶ崎」

第2弾は8月中旬公開予定!

ー 続く ー

7月30日(土) 11:09

川辺を観察してみよう ー7

茅ヶ崎市内には相模川、小出川、駒寄川、千ノ川、松尾川、小糸川などの河川が流れて

います。雨は地表面や地中を通りながら集まり、やがて川となります。川は田畑を潤し、

まちなかを通り抜け、海へと流れ出ます。ひとくちに河川といっても、河川の規模や

場所によって様々な特徴があります。そうした多様な環境に合わせ、多くの動植物が

見られます。市内を流れる河川のうち、小出川とそこに合流する駒寄川・千ノ川の川辺

や、相模川河口に生息する生きものを観察してみましょう。

茅ヶ崎の川辺で観察できる野鳥が展示されている。

さかな、かに等の標本が展示されている。

河川の状況

小出川

茅ヶ崎市の西部を北から南に向け、相模川河口へと流れています。全長約12.5km。

駒寄川

堤の清水谷を源流とし、茅ヶ崎市北部を西に向けて流れています。寒川町大曲で小出川に合流

します。全長約3.6km。

千ノ川

茅ヶ崎市の中心部を流れており、下町屋付近で小出川に合流します。全長約6.2km。

川辺の野鳥たち

むかしのいのり ー8

私たちの祖先は、現代人には理解しきれない様々な道具を生み出してきました。

その多くは、当時の人びとの精神や考えをもとに作られたもののはずです。もし、

でしょう。しかし、一見必要がなさそうなそうした道具の使い方は、いまだに謎が

多いままです。この茅ヶ崎でも、生きるための道具以外の、いわゆるいのりのため

の道具がたくさん見つかっています。かつての人びとのいのりの心にふれてみてく

ださい。

むかしのいのり モノが語るいのりの心

【縄文時代】 狩猟採集の世界でどう使う?

縄文時代は、狩猟採集の時代と考えられています。そんな生活の中で、巨大な石を削

り出して作った石棒や、人のような形を土で作った土偶が発見されています。茅ヶ崎

の縄文人たちはこれらを作ったり使ったりするなかで、何を想っていたのでしょうか。

【古墳時代】 墓から見つかるアクセサリー

古墳時代の墓からは、金環や勾玉といったアクセサリーや、鉄刀などの金属製品が出

土します。当時の一般的な集落では滅多に発見されることはないため、墓には特別な

想いがあったのでしょう。集落でも何かしらのいのりの心は存在したはずですが、遺

跡からはっきりと読み取れるものは多くありません。

【古 代】 律令国家の始まりと精神世界

奈良・平安時代の遺跡から、土器や木製品に、文字を記したり、絵を描いたものが見

つかります。なかには病という字が書かれているものもあり、健康に対する想いが読

み取れそうです。古代の仏教行事である万灯会、放生会といった、いのりの痕跡も市

内で発見されており、古代の人びとのいのりの姿の一端がうかがえます。

【中世 ~ 近世】 石の加工といのり

中世から近世にかけては、五輪塔や庚申塔、馬頭観音、板碑のように、石を削り出し

た象徴物に人びとが集まり、想いを込めていたようです。また、厄除けや健康祈願の

道具もあります。

こうして古いものから新しいものまでみてみると、太古のよくわからないものも、な

んとなく、想いを感じられる気がしませんか。

左上:五輪塔(龍前院)、右上:鶴嶺八幡宮古参道(下町屋)

左下:庚申塔(龍前院)、馬頭観音(浜之郷)、右下:地神講

左手前:石棒(久保山A遺跡・行谷遺跡) 縄文時代

金属器のない縄文時代に巨大な石を棒のような形に加工したものです。発掘調査で上部しか

見つからなかったものと、上部が見つからなかったものがあります。

右側:馬頭観音

家畜の無病息災と、馬で旅をする人々の道中の安全を守る観音として信仰されました。また、

農民の生活に欠かせなかった馬を供養する神様としても信仰されました。

庚申講のオヒョウグ

昭和八発酉歳三月新調ス

庚申講中

膳腕壱組

膳腕壱組

かわらけとは、

かわらけは、日本の中世から近世にかけて製作・使用された素焼きの土器。その中でも特に碗・

皿形の器種を指す語である。古墳時代以来の土師器の系統に連なるため、土師質土器や中世土

師器などとも呼ばれる。

夏の企画展 入口

企画展 『鎌倉殿』の時代の茅ヶ崎

企画展 『鎌倉殿』の時代の茅ヶ崎

いまから約800年以上前、「鎌倉殿」と呼ばれた人物が全国の武士の頂点に立ち、日本

の歴史上はじめての武家政権が誕生しました。そして、最初の「鎌倉殿」となった源

頼朝がなくなったあとも、「鎌倉殿」の地位は、征夷大将軍という感触とともに、政権

の棟梁に継承されてゆき、その支配は100年以上にわたって続きました。いわゆる「鎌

倉時代」です。そうした「鎌倉殿」の時代、このちがさきにはどのような人が生き、そ

の足跡を歴史に残したのでしょうか。

本展では、「鎌倉殿」が登場する少し前、湘南に武士が現れ始めた時代から、「鎌倉殿」

が歴史に現れてくる時代までを中心に、第1弾として、市内から出土した当時の品々を

ご紹介いたします。第2弾として、茅ヶ崎やその周辺で活躍した武士を紹介いたします。

当時の人びとに思いをはせてみてください。

令和4年7月

茅ヶ崎市博物館

略年表(茅ヶ崎市 1987 『写真集茅ヶ崎きのうきょう』より抜粋、一部加筆)。

平安時代から江戸時代初期までの年表。

企画展会場

パネルと出土品が展示されていた。

国指定 史跡・天然記念物 『旧相模川橋脚』

発掘調査により、橋は北東から南西方向に架けられ、川は北西から南東方向に流れていたと推定

されています。橋の幅は、出現した橋杭3本の位置から約9mと考えられます。また、南西側の川

岸では土留めの痕跡が確認されていないものの、北東側の川岸では確認されており、少なくとも

長さ40m以上の立派な橋であったと考えられます。歴史学者・沼田頼輔は、出現した木の柱を歴

史的遺産と捉え、『吾妻鏡』や『保暦間記』などの文献史料から、源頼朝の家臣・稲毛重成(現在

の神奈川県川崎市多摩区周辺の領主)が亡き妻の供養のために架けた橋と考証しました。

【相模川の流路変化】 【推定される橋の方向と川の流れ】 【調査範囲と発見遺構】。

地層は発掘調査時に一部はぎ取ったもので、橋杭はヒノキだと。

現地で精巧に型取りした橋脚、さらに実物を剝ぎ取りした土層を展示している。

旧相模川橋脚模型(1/80)。

発掘調査の成果によって明らかになったことに基づいて、旧相模川に橋が架かって

いた鎌倉時代の姿を推定し、部分的に復元しています。発見されたのは橋脚のみで

あり、上部の構造ははっきりとわからないため、『石山寺縁起絵巻』などの近い時

代の絵画史料に描かれた橋などを参考にしています。

旧相模川橋脚

茅ヶ崎市の鎌倉時代を語る上で欠かせない遺構として、下町屋に所在する国史跡旧相

模川橋脚があります。

鎌倉時代のことが記されている吾妻鏡には、1212(建暦二)年に幕府で相模川の橋修復

について話合いが行われたことが書かれており、相模川に橋が架かっていたことが明

らかになっています。大正年間に沼田頼輔によって鎌倉時代の橋として考証された橋

脚は国史跡に指定されました。2001年から行われた発掘調査では10本の橋脚(橋杭)

と北側の土留め遺構が確認されました。こうした遺構に加え出土遺物や年輪年代測定

などの結果、考古学的にも鎌倉時代の橋であることが追認されました。

今回、発掘調査で出土した遺物(鎹と古銭)と現地で精巧に型取りした橋脚、さらに実

物を剝ぎ取りした土層を展示しています。なお旧相模川橋脚は、出土の原因となった

地震による液状化現象が国の天然記念物として指定され、史跡と天然記念物の重複指

定を受けた文化財としても評価されています。

旧相模川橋脚模型

次の壁面には、

「低地に広がる遺跡」「矢畑 明王ヶ谷遺跡」「香川 中通Ⅽ遺跡」。

低地に広がる遺跡

中世に「懐島(ふところじま)」と呼ばれた市南西部の低地には、多くの遺跡が存在してい

ます。西久保上ノ町遺跡では南伊勢地方で生産された土器が、円蔵下ヶ町遺跡からは愛知

県の瀬戸で焼かれた陶器など、各地との交流を窺える資料が出土しています。また土器以

外にも石製品や鉄製品、使用されていた古銭、さらに低地遺跡ゆえに残存する木製品など

が出土しており当時の様子を知ることができます。

写真は、市南西部地域に広がる遺跡(手前道路が新湘南バイパス)。

左:下ヶ町(しもがまち)遺跡から出土した古銭

右:低地に広がる遺跡

下ヶ町遺跡から出土した古銭

◆ 下ヶ町遺跡出土の古銭

中世の遺跡からは、貨幣である古銭も出土しています。

当時国内での生産は行われず、大陸で鋳造されたものを輸入しており、渡来銭と呼ばれて

います。展示している資料も多くが北宋で鋳造された銭です。

お金は貨幣として使用するだけでなく、地鎮などに際して埋納されたり、死者への副葬品

としても使用されました。下ヶ町遺跡の井戸から出した古銭は、複数枚重なって出土して

いる特徴をもっています。なお、お金は長く使われることから、出土資料として時代を考

える際には初鋳年以降の年代となります。

矢畑 明王ヶ谷遺跡(やばた みょうおうがやと)

第5次地点では、古代、中世、近世、現在の資料が確認されています。中世では概ね13

世紀と考えられる掘立柱建物、井戸、溝状遺構などが発見されており、建物をはじめと

する土地利用を知ることができます。また調査地点からは、渥美産の刻画文壺の陶器片

や、白かわらけの小皿など珍しい遺物も出土しています。こうした内容は、本市におけ

る鎌倉時代の様子を把握できる事例として貴重です。

明王ヶ谷遺跡 第5次調査

井戸(第23号土杭)出土

◆ 木製品について

木製品の出土は低地遺跡の特徴で、通常台地の遺跡では残存しない有機質の遺物が発見さ

れます。これは地下水などで水分を多く含む土層によって木製品など有機質の遺物が空気

に触れることがなく乾燥から守られてきたためです。こうした木製品などの出土によって、

土器や石製品だけではわからない往時の生活状況を知ることができます。ただ木製品は、

出土して環境が変化すると乾燥してしまい樹種によっては形が崩れて朽ちてしまうため、

保存処理を行い後世に伝えていく必要があります。

右側に出土品

香川 中通Ⅽ遺跡

市北西部の香川地区の砂丘上に位置しています。縄文時代から弥生、古墳、古代、中世

近世の資料が確認されており、中世では井戸が発見されています。井戸からは白磁や

かわらけとともに出土事例の少ない滑石製の小仏像が発見されており注目されます。

小仏像は頭足部を欠損していますが、合掌印を示す立像と思われます。

衣のしわ部分は細かい線刻で描かれているなど丁寧に作られています。なお、線刻内

には金が塗布されていた可能性もあります。

金山遺跡 第4次調査

中通Ⅽ遺跡 第2次調査 本社B遺跡 第2次調査

次のパネルは、

「矢畑 金山遺跡」「浜之郷 本社(A・B)遺跡」「中世の遺跡分布図」。

矢畑 金山遺跡(やばたかなやま)

市南西部の矢畑地区に位置し、現在まで25地点以上で調査が行われています。第4次

調査では古代、中世、近世、近現代の資料が確認されていますが、このうち中世では

井戸が発見されており、陶器(常滑産)の甕や船載磁器(青磁)、鉄製品(釘)、古銭など

も出土しています。また木材も確認されており木枠を有していた可能性があります。

写真:左 2号井戸遺物出土状況

右 第4次調査地点全景(東から)

浜之郷 本社(A・B)遺跡

本社A遺跡第7次調査地点では、溝より、かわらけと呼ばれる素焼きの土器をはじめ、

窯で焼かれた陶器や大陸で生産された磁器などが出土しています。また本社B遺跡

第2次調査地点でも、土坑からかわらけがまとまって出土しており、使用後にまとめ

て廃棄された可能性があります。これらのかわらけのなかには、鎌倉で多く出土す

る「京風かわらけ」もみられ、鎌倉との関係を考える材料となります。

写真は、本社A・B遺跡空撮(南東から)

中世の遺跡分布図

茅ヶ崎市内の遺跡の位置を示している。今後の散策の参考にしたい。

遺跡からみる茅ヶ崎の鎌倉時代

茅ヶ崎市内には現在216箇所の遺跡が分布しており、中世(鎌倉~戦国時代)の遺跡

は76箇所を数えます。今回はそのなかでも香川、西久保、円蔵、矢畑、浜之郷地区

から出土した資料を展示しています。特に円蔵、矢畑、浜之郷地区は「懐島三郷」

と呼ばれ中世の中心的な地域でした。

展示資料の年代は12~14世紀代であり、史料では懐島氏や二階堂氏が活躍した時代

とされています。遺跡からは土器などが出土しており、中世初期から活動を行って

いたことが窺えます。しかし、建物跡などの遺構は多くはありません。このことは

室町時代以降の活発な土地利用により鎌倉時代の遺構が発見されづらいことが原因

と考えられます。

出土した遺物は宴会や儀式などで使用した素焼きの「かわらけ」の他、大陸から運

ばれてきた青磁や白磁も一定量出土し注目されます。そのほかにも窯で生産された

甕や壺などの日常使いの陶器や鉄製品、砥石などの生活道具、古銭も出土しており、

茅ヶ崎における当時の人々の活動を垣間見ることができます。

本社A遺跡 第7次調査 本社A遺跡 第7次調査

第6号溝出土 第6号溝出土

第5号溝出土 ◆ かわらけの成形法と各部分の名称

遺跡と発掘調査

遺跡には土器などの実物や人が活動した痕跡が残されており、文字で書かれた史料と

同様に当時の歴史を知ることができます。遺跡は発掘調査によって調べられますが、

現在行われている発掘調査は開発工事などに伴う調査が多く、調査によって土地の歴史

は記録されますが、調査地点の遺跡は多くが消滅してしまいます。そのため調査で出土

した資料は、完全な形だけでない破片でも、それぞれが茅ヶ崎の歴史を示す大切な資料

と言えます。

写真は、発掘調査作業。

企画展会場を振り返る。

11:17

夏の企画展

「『鎌倉殿』の時代の茅ヶ崎」

第2弾は8月中旬公開予定!

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[日々の出来事] カテゴリの最新記事

-

クレマチスの苗を購入、5月以降の開花が楽… 2024.03.30

-

”睡眠時無呼吸症候群” の一泊検査入院 2024.02.15

-

茅ヶ崎名誉市民加山雄三さんと、新春の梯… 2024.01.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.