PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

[探訪時期:2015年6月]

[探訪時期:2015年6月]

宇治橋東詰に通圓茶屋、その東側に宇治川右岸沿いの府道24号線があります。

その道を東南方向、宇治川上流に向かっていくと分岐点があり、左側の「さわらびの道」を進むと、「宇治神社」です。そこからさらに道沿いに行くと、冒頭の宇治上神社の朱の鳥居が見えてきます。鳥居の手前に 「世界文化遺産 宇治上神社」 の石標が建てられています。

さらに少し手前の路傍に、源氏物語ゆかりの地として、 宇治十帖「早蕨 (さわらび) 之古蹟」碑 が建てられています。

6月に訪れたときには、額紫陽花が咲いていました。

参道には、棹の正面に 「正一位離宮太神」 石灯籠 が奉納されています。

参道を進むと、正面境内前に池があり 石橋 が架けられていて、橋の向かいに 簡素な表門 が設けられています。

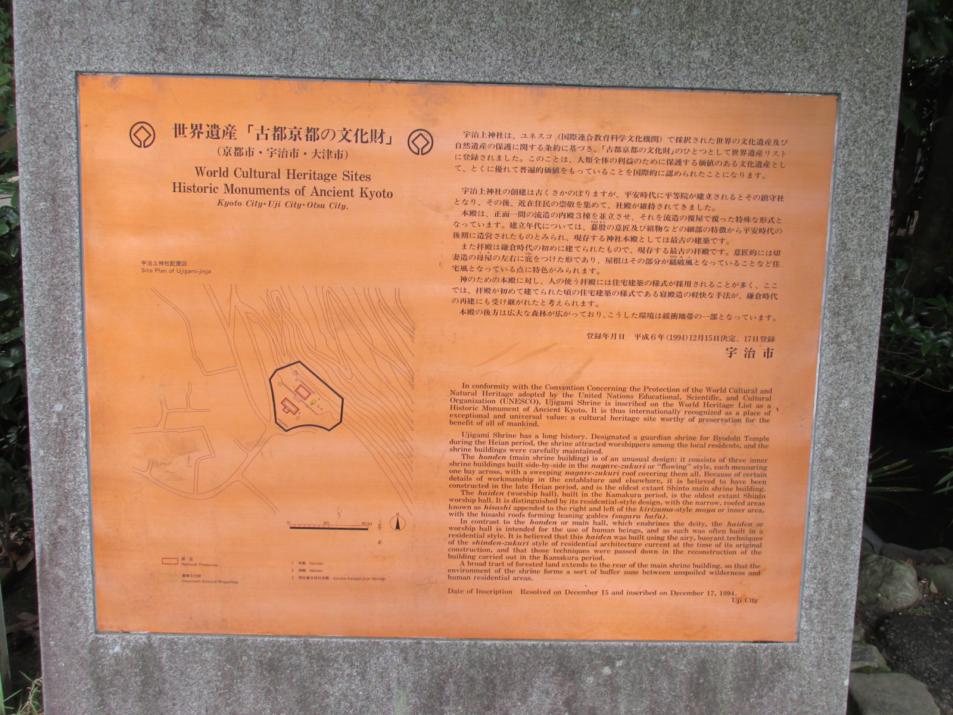

橋の右側に、「世界遺産『古都京都の文化財』」の説明碑があり、宇治市の観光ガイドや「宇治七名水の一つ、桐原水」という説明もあります。

0297,0306

0297,0306こちらは表門の左側にあるもう一つの門。こちらからだと外からも拝殿が見やすいです。

この門の写真を撮る立ち位置が 「さわらびの道」上 です。宇治上神社境内の左側を回り込んで道沿いに歩むと、「宇治市源氏物語ミュージアム」に至ります。

同じスタイルの石灯籠ですが、なぜか笠の部分の苔のつきかたが違います。火袋の側面には、一方が「日」で他方が「月」の形の窓が穿たれています。

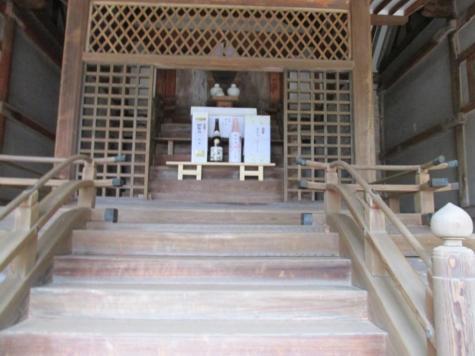

拝殿

(国宝)

拝殿

(国宝)「鎌倉時代に伐採された桧が使用されており、鎌倉時代の優れた建物遺構」 (資料1) なのです。切妻造檜皮葺で主要部は桁行六間、梁間三間。左右に一間の庇が付いた建物で、寝殿造りの遺構と言われています。 (資料2)

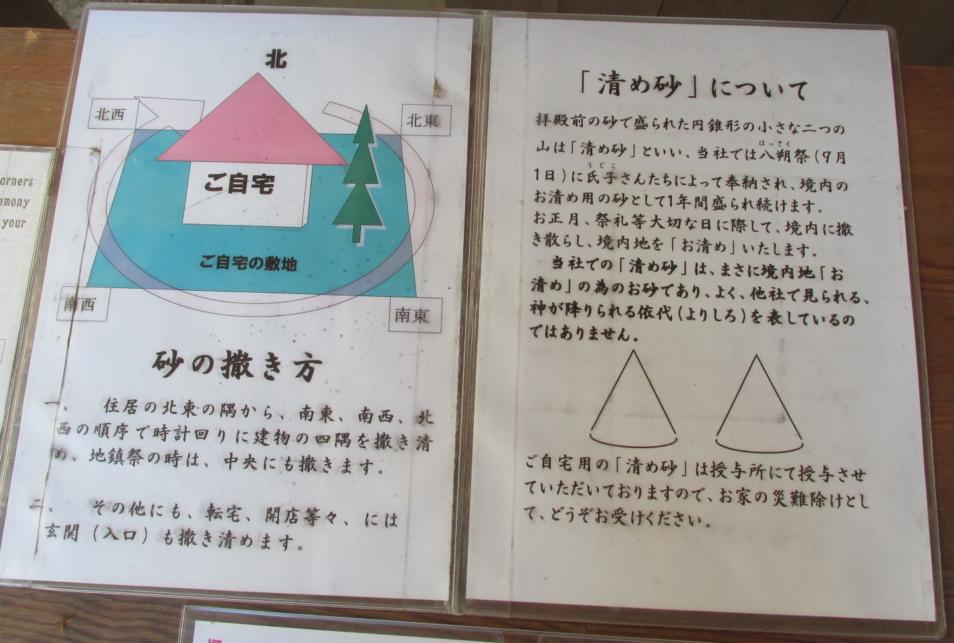

拝殿前には、砂を盛った円錐形の二つの山が奉納されています。これは 「清め砂」 と称されています。他の神社と少し違うのは、この「清め砂」は正月や祭礼等大切な日に境内地「お清め」の為に使われる砂だという点だそうです。

この説明シートがご祈祷受付所のところに置かれていました。(2013.7撮影)

拝殿の背面全景を一段高い本殿側から眺めた姿

拝殿の背面の開口部から建物主要部を眺めたところ。大きな一つの空間になっています。

本殿

(国宝)

本殿

(国宝)この本殿の興味深いところは、桁行五間、梁行三間流造・檜皮葺きの 「覆屋」の中に、内殿として三社が横並びに建立されているという構造 なのです。

正面上部には、 「正一位離宮太神」と記された扁額 が掛けられています。

江戸時代に出版された『都名所図会』を読むと、江戸時代まで 「離宮八幡宮」 と称されていたことと照応し、なるほどと思います。宇治神社のご紹介の折に具体的にふれたいと思います。この宇治上神社は、当時は 離宮八幡宮の「上社」(離宮上社) だったのです。

これが、覆屋前面の格子扉越しに部分的に撮った内殿三社です。一間社流造檜皮葺です。神社建築としては日本最古の遺構であり、平安時代後期に伐採された木材が使われているといいます。 (駒札、資料1)

年輪年代法による調査で、西暦1060年頃の築造であることが確認されているのです。覆屋は鎌倉時代前期または中期頃の築造によるものだとか。なお、現存の覆屋以前から覆屋が設けられていた可能性も指摘されているそうです。 (資料2,3)

宇治川の左岸畔にある「平等院」は、藤原頼通が宇治の別業を仏寺とし「平等院」と号したことが始まりです。それは西暦1052年のこと。そして、 離宮八幡宮を平等院の鎮守とした そうです。平等院は宇治川を挟み、真向かいに位置するのです。

祭神は、中央の社に応神天皇、右社に莵道稚郎子 (うじのわきいらつこ) 、左社に仁徳天皇が祀られています。仁徳天皇は莵道稚郎子の兄で「オオササギノミコト」です。

父・誉田別命(応神天皇)が皇位を莵道稚郎子に継承させるとしたのにも拘わらず、莵道稚郎子は儒教の長子相続の思想を重んじて、最後は自殺という手段をとって、皇位をオオササギノミコトに譲ったとされています。

宇治神社をご紹介した折に、このことについて触れています。そちらもお読みいただけるとうれしいです。

三社とも一間社流造の社殿ですが、左右の社殿が大きく中央の社殿が少し小さいようです。 (資料1)

覆屋の右側面

覆屋の棟の獅子口(左端)

一段高い本殿の敷地に上がる石段の上、両側に配された 狛犬像 。

この 石段の側面縁石 には、天保4年(1833)9月に、石工の和泉兵衛( と読めそうです) が築造した旨、陰刻されています。右の写真は石段の傍、右側の狛犬の側面に植えられた「お茶の木」です(2013.7)。さすが宇治という感じ・・・・。なお、当社境内に「宇治茶」の木があるのはここの1本だけなのです。

それでは、宇治上神社の境内を少しご紹介します。

上掲「清め砂」の説明シートは、表門を入ったすぐ右手方向のこの ご祈祷受付所 の前に置かれていました。受付所と表門の間に、「 『離宮いろは』の紅葉」 があります。この「いろは紅葉」は本殿・拝殿とともに時の流れを経てきたようです。「葉は小さく、分かれた裂片を『いろはにほへと・・・・』と数えたことが由来」で「いろは紅葉」と称するそうでう。「秋には褐色がかった黄色から紅色に紅葉して散り、春には濃い紫色の花をつけ」るそうです。本殿・拝殿と一緒の歩みから『離宮いろは』と名づけられているのです 。(駒札より) (2013.7撮影)

受付所の背後に 巨大な「けやき」 がそびえ、神木として注連縄が掛けられています。

「宇治市名木百選」の一つで、昭和56年(1981)3月1日に認定されています。推定樹齢300年、高さ27m、幹周4.8mだと駒札に記されている老巨木です。今や330年は少なくとも経ていることになりますね。

その傍に、覆屋がある 「桐原水」 の湧き出る源があり、石垣で方形に囲われた湧水池になっています。覆屋の中には数段の石段を下りていく形です。

湧き水であり、 宇治の七名水としては、この「桐原水」が唯一今も湧き出でている水 だそうです。現在は当神社参拝者が手を清めるための「手水 (ちょうず) 」として利用されています。

拝殿に向かって右側を回り込んで行くと、一段高い本殿の敷地の手前に、注連縄の掛けられた大きな岩があり、小石が数多くその岩の上に積み上げられています。願掛けをする人々が磐座の上に置かれたのでしょう。

同様の大きな岩が本殿の右側、摂社との間にもあります。本殿右横の岩は「昔お社があった『社跡』の標」だと言われています。 (ご祈祷受付所備え付けシートより)

本殿に向かって、右側には、大小三社が鎮座します。

本殿に一番近いのがこの摂社 「春日神社」 (重文)です。

一間社流造・檜皮葺で鎌倉時代に建てられたもの。祭神は「武甕槌命 (たけみかづちのみこと) 」・「天児屋根命 (あめのこやねのみこと) 」

蟇股 この意匠は私には初めて見る造形です。

天児屋根命は、中臣氏と藤原氏の祖先神で、「天照大神に仕えた祭官の神であるとされる」ようです。藤原氏は奈良時代に、平城京の傍に自家の氏神として、「春日大社」を創建したのですから、藤原頼通が「離宮八幡宮」を平等院の鎮守社としたら、その境内に「春日神社」を勧請するのは頷けます。 (資料4)

春日神社の右側に、末社の 「住吉社」 (中央) と 「香椎 (かしい) 社」 が鎮座します。

住吉社の祭神は、上筒男命 (うわつつのおのみこと) と底筒男命 (そこつつのおのみこと) です。中筒男命 (なかつつのおのみこと) が記されていないのは、上下二神を記すことで三神を表しているということなのか、中抜きなのか・・・・。

香椎社の祭神は神功皇后と竹内宿禰です。

住吉社は、大阪の住吉大社からの勧請でしょう。香椎社は福岡県福岡市にある「香椎宮」からの勧請と推測します。香椎宮の祭神は「主神:仲哀天皇、神功皇后、配神:応神天皇、住吉大神」 (資料5) です。香椎社に神功皇后と竹内宿禰を祀るのは興味深いところです。『日本書紀』に記述されていますが、神功皇后と竹内宿禰は、神功皇后の熊襲征伐・新羅出兵において、両者の関わりが深かったことに由来するのでしょう。

本殿に向かって、左側に行きましょう。

こちらは、 「武本稲荷社」 への参道が石敷きの道になっています。

武本稲荷社の右側には、この写真の碑も建立されています。 「武本大神」 と推測します。 (石段を上って末尾の文字を確認してはいません。)

瑞垣で囲われた稲荷社に覆屋根が設けられ、屋根の鬼瓦は鬼ではなくて、お稲荷さんの神具が意匠として使われています。この図柄も私は初めて見る類いです。拝所も屋根があり、やはり稲荷信仰はかなり強力で、別格扱いのようです。

0209

0209その参道傍で少し手前に、末社の 「厳島社」 の小社があります。祭神は、宗像三神のうちの「市杵島姫命 (いちきしまひめのみこと) 」です。

「『市杵島』は『神霊を斎 (いつ) き祀る島』という意味で、厳島神社の呼称もこの神名に由来するといわれる」 (資料6) そうです。

境内には、真っ白な漆喰塗りの収蔵庫もあります。

宇治上神社は、京都の17カ所をまとめた 「古都京都の文化遺産」 として指定を受けています。その中の一つという位置づけです。 この宇治上神社の「景観も含め境内地・建物のすべて」が「世界文化遺産指定区域」となっています。

再訪すれば、また新たな発見があることでしょう。

宇治上神社と宇治神社をセットでお訪ねください。宇治神社を次にご紹介します。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 世界遺産(世界文化遺産) 宇治上神社 :「京都府」

2) 宇治上神社 :ウィキペディア

3) [報文]日本における覆屋の歴史について 朽津信明氏 保存科学 N0.50

:「東京文化財研究所」

4) 『知っておきたい日本の神様』 武光 誠著 角川ソフィア文庫 p76-78

5) 御祭神・御由緒 :「香椎宮」(公式ホームページ)

6) 『「日本の神様』がよくわかる本』 戸部民夫著 PHP文庫 p38

【 付記 】

「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。

補遺

宇治上神社 Ujigami-shrine 京のスポット :「KYOTOdesign」

世界遺産(世界文化遺産) 古都京都の文化財 :「京都府」

世界文化遺産 古都京都の文化財 一覧

古都京都の文化財 :ウィキペディア

古都京都の文化財 世界遺産活動 :「日本ユネスコ協会連盟」

古都京都の文化財 :「日本の世界遺産」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪 [再録] 宇治 宇治神社細見と宇治橋・通圓茶屋・未多武利神社 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.