PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

[探訪時期 2015年2月]

[探訪時期 2015年2月]縣神社入口の石造鳥居 (境内の南側)

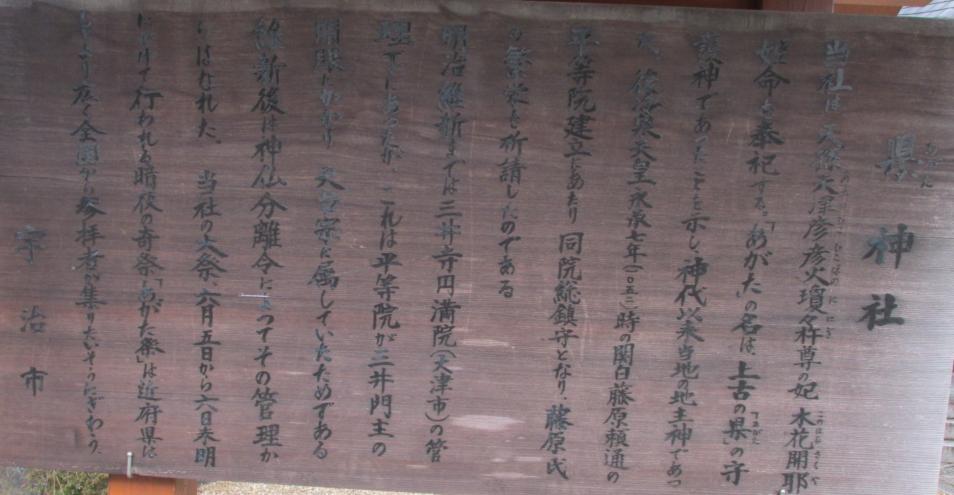

善法寺・坂道を下り、通りに出て東に進むと、T字賂に出ます。その北東角の一画が「縣神社」の境内です。北東角をL字型に囲む道が県道3号線です。縣神社の西側部分の県道部分は、宇治橋西詰にある縣神社の巨大な石造鳥居に伸びていますので、通称「あがた通り」と地図にも表記されています。この「 あがた通り」の西側が「妙楽」で神社や平等院などがある東側が「蓮華」と称する区域 です。

地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

鳥居の手前には、「宇治市宇治蓮華」と地名表示をするとともに、宇治の史跡紹介として「県神社」を紹介しています。

インターネットで、「県 (あがた) 」を調べると、「1 大化の改新以前、諸国にあった大和政権の地方組織。また、県主 (あがたぬし) が統治した地域とも。 2 平安時代の国司の任国。また、その国司。 3 地方。いなか。」 (デジタル大辞泉) と説明しています。 (資料1)

大和政権の時代には、この宇治は「 栗隈県 (くりくまあがた) (あがた) 」に由来するのだとか。つまり、 「県 (あがた) 」の守護神 として尊崇され、この地の地主神だったのです。

永承7年(1052)に藤原頼通が「平等院」を建立した時には、 平等院の総鎮守 としたと伝えられているそうです。頼通は父道長から譲り受けた別号を仏寺に改め、平等院としたのです。

鳥居をくぐると、左側に 手水 があります。 「縣井」 です。

覆屋は比較的シンプルな造作です。

(しめなわ) をまとった巨木がそびえています。傍に駒札があります。 「むくのき」 (にれ科)で、昭和56年(1981)3月1日、 「宇治市名木百選」 に認定されているのです。「高さ26m、幹周4.4m、推定樹齢500年」と記されています。

このあたりは、 「県 (あがた) の森」 と呼ばれていたそうです。 (資料2)

拝殿全景

社殿の前の狛犬の台座の側面を見ると、 「萬延元年庚申年九月建立」 と刻されています。万延元年は 1860年 です。

祭神は木花開耶姫命 (このはなさくやひめのみこと) です。

コノハナサクヤヒメノミコトは大山祇神 (おおやまづみのかみ) の御女で、天孫・ニニギノミコトの妃です。記紀神話の女神の中の一神。

平等院が天台宗に属しており、平等院の総鎮守だった縣神社は三井寺円満院(大津市)の管理下にあったそうです。明治時代の神仏分離令により、独立した神社になったのです。

唐破風の下、扉の上部に施された 全面の彫刻 は見応えのあるものです。

しかし、少し眺めていてすこし違和感を感じました。なぜだろう・・・どうも龍の頭部と胴部が欠損してしまったようなのです。そこに原因がありました。それでも残る胴部と脚部の彫刻は躍動感があります。

祭神の木花の名前に由来するのでしょうか、扉には 大きな桜の花 が彫刻されています。

拝殿の屋根は銅葺のようですが、 棟の丸軒瓦や唐破風の鬼板には桜の紋 が使われています。

これが縣神社の神紋なのでしょう。

拝殿前の石灯籠はあまり見かけないタイプです。笠が切妻屋根形になっています.

拝殿に向かって右側に 社務所 があります。この写真に写っている 灯籠の側面 をご覧いただくと、笠は切妻屋根の形であることがよくわかります。

境内を眺めてみましょう。

縣井の左斜め背後には、「大工町集会所 醒水舎」の木札を掛けた建物があり、その前方(北)に 「東位稲荷大明神」 があります。

紅梅、白梅の花が咲いていました。

天満宮 東位稲荷大明神の北隣りに位置します。

そのさらに北隣りが覆屋 「梵天奉安所」

です。

そのさらに北隣りが覆屋 「梵天奉安所」

です。 その北隣りにある 梵天の記念碑

その北隣りにある 梵天の記念碑

梵天は、「修験道で、棒の先につける大きな御幣。神の依代 (よりしろ) とされ、祭礼の行列に捧げ持つ。幣束 (へいそく) 」 (日本語大辞典/講談社) です。

ここの大祭は 「あがた祭」 と称され6月5日から6日の未明に行われています。夜に祭り見物に出かけたことがありますが、深夜は知りません。

「深夜に沿道の灯火を全て消して暗闇の中を梵天渡御が行われることから、 別名『暗夜の奇祭』 などと呼ばれており、宇治を代表するお祭のひとつです。現在は500軒を超える露店が連なり12万人を超える人たちが訪れる近隣を含め最大規模の祭となっています。」 (資料3) 「明かりの消された境内から神移しされた梵天が渡御される」 (資料2) という行事です。

「あがた祭」は地元住民だけではなく、近畿一円にあった「講社」と呼ばれる信者の団体を含めた祭という側面があって成り立ってきたようです。 (資料2ほか)

この奇祭の方は未だ実見していませんので、少し調べたものを補遺に掲げておきます。詳細な説明はそちらのサイトをご参照ください。いろいろ学べます。

また、梵天も地方によっていろいろな形状で作られて神事に使われているようです。

この梵天記念碑の東に、「あがた通り」に面してこの 石の鳥居 の入口があります。

面白いなと思ったのは、この鳥居の傍の石灯籠。何が笠に載っているのか、とおもったら 太陽電池 でした。昼に充電されて、夜は明かりが点るということなのでしょうか。

こちらの鳥居から見えているのがこの 句碑 です。

涼風となり神宇治を見そなはす 克己

調べて見ると、宇治市内の俳句結社「幟の会」主催者・土田克己さんの句碑。この結社による建立です。この傍にある木は、 「木の花桜」 と呼ばれる枝垂れ桜だとか。他に先駆けて咲くそうですので、一度機会を見つけて眺めに行こうかと思っています。 (資料2)

社務所側にある 「祖霊社」

社務所側にある 「祖霊社」

南側の道路に面する鳥居の東側に「 大幣殿 (たいへいでん) 」があります。

6月8日に行われる 「大幣神事」に使用する「大幣」 が収められています。

建物内の壁には、この 大幣の製作過程の写真 が掲示されています。

写真の額の下に説明文が付いているのですが、堂内に入れないので残念ながら詳細が読めません。

この神事は、「伝承九百年の古代日本の貴族的、民族的色の濃い神事」 (資料2) です。この神事は宇治市の無形民俗文化財に指定された伝統行事だとか。

この大幣を担ぎ、あがた通り、宇治橋通り、本町通りと移動し、縣神社に戻り、その後大幣をいっせいに引っ張ってあがた通りを走り抜け、この大幣に集まった厄と共に宇治川に投げ入れるのだとか。古来の宇治郷、現宇治市中心街の 「疫病」を祓い宇治川に流すという 、 宇治郷の静謐を願う行事 なのです。

午後の予定までにまだ時間があったので、平等院周辺を歩いてから目的地に向かうことにしました。これまた即興的なスポット探訪です。

つづく

参照資料

1) 県(あがた) :「コトバンク」

2) あがた神社 ホームページ

3) あがた祭 :「宇治市」

【 付記 】

「遊心六中記」としてブログを開設した「イオ ブログ(eo blog)」の閉鎖告知を受けました。探訪記録を中心に折々に作成当時の内容でこちらに再録していきたいと思います。ある日、ある場所を訪れたときの記録です。私の記憶の引き出しを兼ねてのご紹介です。少しはお役に立つかも・・・・・。ご関心があれば、ご一読いただけるとうれしいです。

補遺

県 :ウィキペディア

平等院について :「平等院」HP

県まつり(あがたまつり)-宇治市- :「近畿風雲抄」

県(あがた)祭 :「歴史~とはずがたり~」

県祭り :ウィキペディア

暗闇の奇祭 県(あがた)祭の梵天渡御 :YouTube

2011年6月5日・県祭り(あがたまつり)梵天渡御(京都府宇治市)① :YouTube

2011年6月5日・県祭り(あがたまつり)梵天渡御(京都府宇治市)② :YouTube

2013年6月5日・県神社・県祭り(あがたまつり)「梵天渡御」(京都府宇治市) :YouTube

三吉梵天祭 :「太平山三吉神社総本宮」

平成28年羽黒山梵天祭 :「宇都宮市」

2017年横手市各地の梵天紹介 三助稲荷神社 :「秋田県横手市の観光」

梵天(ぼんてん)にみる房総の出羽三山信仰 :「千葉県立中央博物館」

岩角山大梵天祭(いわづのさんだいぼんてんさい) :「本宮市」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪 [再録] 宇治を歩く 善法・妙楽周辺 -1 善法寺・学校創立碑・「山宣」の墓 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.