PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

京都・伏見の大手筋に用事で出かけた折 (2015年4月)に、「源空寺」の境内を初めて訪れました 。このときにまとめたものを 再録しご紹介します 。 (再録理由は付記にて)

かつて、 豊臣秀吉が伏見城を築城したとき 、 伏見は縦長の町割りという基本が形成されました 。東西の通りである 「大手筋通」はかつての伏見城の大手門に至る中軸の通り だったのでしょう。 この大手筋通に直交する南北の主要な通りとして、東から「京町通」「両替町通」「新町通」があります。 伏見城下は城の大手門に向かうタテの「筋」、それと交わる「町通」からなる 「タテ筋ヨコ町型」の形式

京の七口の一つ、五条橋口は伏見街道の起点 ですが、 伏見街道は、 地名でいえば「本町通」から「直違橋通」となり、墨染通と出合います。そこから 伏見城下に入ると「京町通」になります 。京町通の西側には町家、東側の城が築かれた方には大名屋敷が配置されたのです。大名屋敷があったところには、今もその名前が地名として残っています。

京町通の西の両替町通は 、通貨を製造する 「伏見銀座」 があり、両替商の家並みがあったところです。 「銀座」という地名の発祥地 でもあります。 (資料1)

そして、 両替町通の1本西側の通り で、大手筋通から少し北に入った所が、 今は「瀬戸物町」 と呼ばれる町内です。 昔は「新大黒町」 という町名で親しまれていたようです。通りの東側に「源空寺」があります。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

昭和4年5月1日、伏見市が発足した時に、「新大黒町」から正式に「瀬戸物町」になったそうです (資料2)

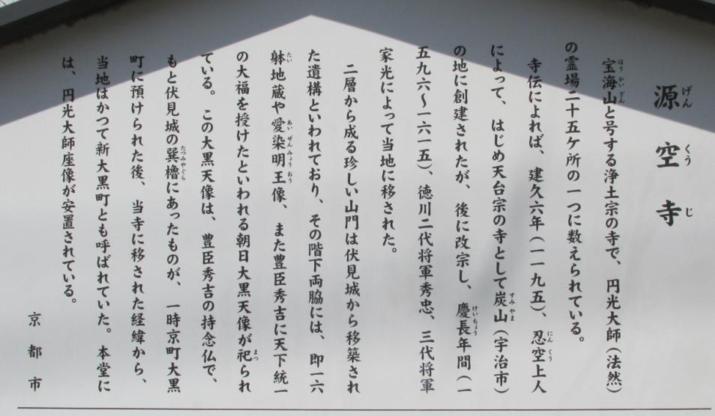

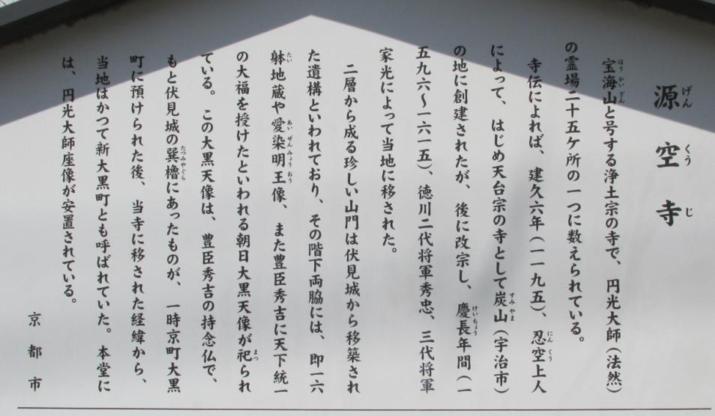

冒頭に載せましたが、通りに面して、 小さな地蔵堂、名号碑 に並んで 「圓光大師二十五霊場」の石標 が建てられています。「源空寺」について説明する京都市の駒札と洛南保勝会が建てられた 銘板碑 もあります。

円光大師つまり、 法然上人二十五霊跡のうちの15番目の寺と位置づけられています 「宝海山法然院源空寺」と称する浄土宗のお寺です。

天台宗寺門派の 忍空 (にんくう) 上人(蓮上坊 れんじょうぼう )が、木幡の里・炭山に草庵を開いたのです。

建久6年(1195)、東大寺落慶供養の導師として奈良に下向した法然が、帰路に忍空の草庵に立ち寄りしばらく逗留されたと言います。忍空は法然の教説に感化され、その弟子となり浄土宗に改宗します。

忍空は「法然房源空」という名前から「源空」を頂き、 創建した「光堂寺」を「源空寺」に改名 にしたそうです。

「法然との別れにさいして『ぜひ、上人の御影を』との要望にこたえて、法然みずからつくったのが源空寺の本尊”張貫 (はりぬき) の尊像”である。忍空はこの御影のために一堂を建て念仏の道場としたのである」 (資料3) とか。 銘板には、この「法然上人お姿坐像」を「張子大師」と記されています。

慶長17年(1612)に幕命で九州に下向した 幡随意和尚 が帰路に、炭山のお寺をたまたま訪れ、法然の御影を拝したそうです。そして、浄土宗門の聖跡を辺鄙な炭山から移すことを家康に要請した結果、慶長年間(1596-1615)に将軍秀忠・家光により、移転改装が行われたのです。その折に、 現在地に900坪の土地と伏見城の建物の一部を賜ったといいます。徳川氏ゆかりの寺でもあります。

幡随意和尚とは、京都百万遍知恩寺33世を経て、江戸に新知恩寺(幡随院)を創立した僧です。 (資料3,4) 幡随意和尚が源空寺の中興の祖 となります。

一風変わった山門(鐘楼門) 。 山号「寶海山」の扁額 が掛けられています。

この門は、 伏見城廃城のおりに城内の建物の一部を移し寺風の楼門に改造されたもの だそうです。当初はどうだったかわかりませんが、手許の本(新版)の1版は1991年11月の出版であり、そこに楼上の縁まわりに欄干のついていない写真が掲載されています。それから判断して、近年に欄干が整備されたようです。

一層目の屋根は平瓦葺き、二層目は本瓦葺きとなっています。ちょっとおもしろいところです。 (資料2)

山門を通り抜けたところにも 石橋 が形作られています。これも興味深いところです。

本堂が嘉永元年(1848)の放火により焼失したそうで、 庫裡に仮本堂が併設された状態で現在に至っているようです。

上掲の通り、法然上人の霊跡・念仏道場だったということから、 法然上人の等身大の御影を本尊とする ようになったそうです。もとは本尊として阿弥陀如来像が祀られていたのだとか。この像は「法然がかねて書き写しておいた語録や説教などの紙を張子 (はりこ) にしたもので、浄土宗西山派の本山粟生 (あお) の光明寺の御影と同じ時代(寺伝では鎌倉時代)の作」といいます。( 資料2) この像は「源空寺」のホームページに掲載されています。

本堂前面には、霊場第15番の御詠歌の扁額が掛けられています。

一声も 南無阿弥陀仏と 言ふ人の

はちすの上に 上らぬはなし

仮本堂の右斜め手前には、境内社が祀られています。

十三重石塔

十三重石塔としては、わが地元・宇治市の浮島にあるものが巨大でもあり有名です。 参考にこちらのブログ記事をご参照ください。 (宇治浮島十三重石塔:「石造層塔」写真・河合哲雄氏)

笠の部分の形状がかなり違います。この宇治の石塔の笠の類型は結構目にしています。しかし、この源空寺の笠と同型のものを見かけた記憶がありません。これも私には新しい発見です。

塔身には梵字が陽刻されています。手許の本と照合すると、たぶん 阿弥陀如来を意味する種子 (しゅじ) であり、 キリーク と読むものになりそうです。 (資料5)

本堂屋根の獅子口には、 浄土宗の宗紋 が刻されています。隅棟先の獅子口も同様です。

向拝の蟇股や木鼻はいたってシンプルな造形になっています。

仮本堂北側の屋根の連なりが美しい。

正面から左折して、北にある境内墓地に向かう参道

正面から左折して、北にある境内墓地に向かう参道

墓地の入口には、建立されてまだ新しさを感じる 六地蔵尊 が並んでいます。

百年ほど経つと、古色が出て一層趣の加わる六地蔵尊になっていくでしょうね。

訪ねたとき(4月下旬)には、境内に白い花が満開でした。ハナミズキでしょうか?

最後に、再び山門に戻ります。

4903,4937

上は山門の正面側から、下は境内の内側から撮ったもの。一層目の両脇のレイアウトに区画があります。

その両脇に安置された見逃せない諸像をご紹介します。

一面の大きなガラス面ごしに、拝見することができます 。ガラス面の反射があり、写真としては不出来ですが、ご容赦ください。撮れなかった角度のものもあります。是非、山門のところで現物をご覧ください。

「朝日大黒天像」 と呼ばれています。

もとは伏見城の巽櫓 (たつみやぐら) に太閤秀吉が祀っていたもの で、大福をいただいたとされる朝日大黒天です。 別名「出世大黒天」 とも。

現在の地に徳川家光により移されるまでは、一旦京町大黒町に預けられていたそうです。それが現在の源空寺に移されて、この辺りが「新大黒町」という町名で呼ばれたのです。さらにいつしか「瀬戸物町」という俗名でも呼ばれるようにもなったのだとか。 (資料2,3)

大黒天像の台座の二段目正面には五七桐と思える紋様が彫刻されています。

愛染明王像

他の諸像と比べて、かなり古い時代、 少なくとも鎌倉以前のもの と推定されているようです。上掲のとおり、天台宗寺門派に属していた忍空のお寺が発祥ですので、そのころの密教仏と思われるとか。

即一六躰地蔵尊

即一六躰地蔵尊

五角形の台座の各面に一体ずつ地蔵尊がきざまれ、台座の上にもう一体の地蔵尊が安置されるという形式です。地蔵の功徳を表すもので地蔵信仰の原形となるものといわれます。

六躰地蔵の功徳とは・・・・

持地 (じち) (護讃)

宝性 (ほうしょう) (合掌または破勝 はしょう )

法性 (ほっしょう) (不体見 ふたいけん )

陀羅尼 (だらに) (弁尼 べんに )

鶏亀 (けいき) (延命または光昧 こうまい )

法印 (ほういん) (讃蔵 さんぞう )

だそうです。(資料3) 六体地蔵の名称について、いくつかの説があるようです。

以下、附録です。

源空寺のホームページには、「朝日大黒天占い」という「神饌御籖」のページがあります 。

御籤が引けて占いができるというおもしろい設定です。一度お試しあれ! こちらからどうぞ 。

「この御籤は御神籤の元祖とされている比叡山第18大座主元三大師の百籤を基に作られています」 (ページに記載)

昔から、何度もこの通りを利用したことがあったのに、いつも素通りでした。

今回は思わぬことから、ふらっと、立ち寄ったのですが、いろいろと学びが広がるお寺でした!

歌舞伎の演目ともなった『極付幡随院長兵衛』、その幡随院長兵衛に連想がつながっていき、調べてみると、その源で幡随意上人に行きつきました。その上人が源空寺の中興の祖だったとは・・・・・。そして、幡随院長兵衛夫妻の墓が、東京台東区にあるこれまた「源空寺」にあるという・・・・・面白い発見!!

ご一読、ありがとうございます。

参照資料

1) 『京の古道を歩く』 増田 潔著 光村推古書院 p174-185

2) 地名シリーズ 瀬戸物町

3) 『京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 水野克比古撮影 山川出版社 p14-17

4) 源空寺寺歴 :「源空寺」

5) 『図説 歴史散歩事典』 井上光貞監修 山川出版社 p228-339

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

源空寺 ホームページ

源空寺 :ウィキペディア

法然上人二十五霊場 ホームページ

源空寺のページ

法然上人二十五霊場の詠歌にいて 第3回 佛教論叢第48語掲載

源空寺の詠歌についての論考が載っています。興味深い説明です。

幡随意 :ウィキペディア

幡随意上人小伝 伊達保美 編 幡随院刊 :「国立国会図書館デジタルコレクション」

新知恩寺 → 幡随院 :ウィキペディア

幡随院|小金井市前原町にある浄土宗系単立寺院 :「猫のあしあと」

幡随院 長兵衛 :ウィキペディア

源空寺(台東区) :ウィキペディア

第2番百道山万性寺 「幡随意上人ゆかりの寺」 :「和歌山西国三十三ヵ所観音霊場」

西山浄土宗総本山 光明寺 ホームページ

張子の御影

六体地蔵(一領具足供養の碑) :「土佐の歴史散歩」

六面六体地蔵さま(化野念仏寺)

地蔵菩薩 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

京都・伏見の大手筋に用事で出かけた折 (2015年4月)に、「源空寺」の境内を初めて訪れました 。このときにまとめたものを 再録しご紹介します 。 (再録理由は付記にて)

かつて、 豊臣秀吉が伏見城を築城したとき 、 伏見は縦長の町割りという基本が形成されました 。東西の通りである 「大手筋通」はかつての伏見城の大手門に至る中軸の通り だったのでしょう。 この大手筋通に直交する南北の主要な通りとして、東から「京町通」「両替町通」「新町通」があります。 伏見城下は城の大手門に向かうタテの「筋」、それと交わる「町通」からなる 「タテ筋ヨコ町型」の形式

京の七口の一つ、五条橋口は伏見街道の起点 ですが、 伏見街道は、 地名でいえば「本町通」から「直違橋通」となり、墨染通と出合います。そこから 伏見城下に入ると「京町通」になります 。京町通の西側には町家、東側の城が築かれた方には大名屋敷が配置されたのです。大名屋敷があったところには、今もその名前が地名として残っています。

京町通の西の両替町通は 、通貨を製造する 「伏見銀座」 があり、両替商の家並みがあったところです。 「銀座」という地名の発祥地 でもあります。 (資料1)

そして、 両替町通の1本西側の通り で、大手筋通から少し北に入った所が、 今は「瀬戸物町」 と呼ばれる町内です。 昔は「新大黒町」 という町名で親しまれていたようです。通りの東側に「源空寺」があります。 地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

昭和4年5月1日、伏見市が発足した時に、「新大黒町」から正式に「瀬戸物町」になったそうです (資料2)

冒頭に載せましたが、通りに面して、 小さな地蔵堂、名号碑 に並んで 「圓光大師二十五霊場」の石標 が建てられています。「源空寺」について説明する京都市の駒札と洛南保勝会が建てられた 銘板碑 もあります。

円光大師つまり、 法然上人二十五霊跡のうちの15番目の寺と位置づけられています 「宝海山法然院源空寺」と称する浄土宗のお寺です。

天台宗寺門派の 忍空 (にんくう) 上人(蓮上坊 れんじょうぼう )が、木幡の里・炭山に草庵を開いたのです。

建久6年(1195)、東大寺落慶供養の導師として奈良に下向した法然が、帰路に忍空の草庵に立ち寄りしばらく逗留されたと言います。忍空は法然の教説に感化され、その弟子となり浄土宗に改宗します。

忍空は「法然房源空」という名前から「源空」を頂き、 創建した「光堂寺」を「源空寺」に改名 にしたそうです。

「法然との別れにさいして『ぜひ、上人の御影を』との要望にこたえて、法然みずからつくったのが源空寺の本尊”張貫 (はりぬき) の尊像”である。忍空はこの御影のために一堂を建て念仏の道場としたのである」 (資料3) とか。 銘板には、この「法然上人お姿坐像」を「張子大師」と記されています。

慶長17年(1612)に幕命で九州に下向した 幡随意和尚 が帰路に、炭山のお寺をたまたま訪れ、法然の御影を拝したそうです。そして、浄土宗門の聖跡を辺鄙な炭山から移すことを家康に要請した結果、慶長年間(1596-1615)に将軍秀忠・家光により、移転改装が行われたのです。その折に、 現在地に900坪の土地と伏見城の建物の一部を賜ったといいます。徳川氏ゆかりの寺でもあります。

幡随意和尚とは、京都百万遍知恩寺33世を経て、江戸に新知恩寺(幡随院)を創立した僧です。 (資料3,4) 幡随意和尚が源空寺の中興の祖 となります。

一風変わった山門(鐘楼門) 。 山号「寶海山」の扁額 が掛けられています。

この門は、 伏見城廃城のおりに城内の建物の一部を移し寺風の楼門に改造されたもの だそうです。当初はどうだったかわかりませんが、手許の本(新版)の1版は1991年11月の出版であり、そこに楼上の縁まわりに欄干のついていない写真が掲載されています。それから判断して、近年に欄干が整備されたようです。

一層目の屋根は平瓦葺き、二層目は本瓦葺きとなっています。ちょっとおもしろいところです。 (資料2)

山門を通り抜けたところにも 石橋 が形作られています。これも興味深いところです。

本堂が嘉永元年(1848)の放火により焼失したそうで、 庫裡に仮本堂が併設された状態で現在に至っているようです。

上掲の通り、法然上人の霊跡・念仏道場だったということから、 法然上人の等身大の御影を本尊とする ようになったそうです。もとは本尊として阿弥陀如来像が祀られていたのだとか。この像は「法然がかねて書き写しておいた語録や説教などの紙を張子 (はりこ) にしたもので、浄土宗西山派の本山粟生 (あお) の光明寺の御影と同じ時代(寺伝では鎌倉時代)の作」といいます。( 資料2) この像は「源空寺」のホームページに掲載されています。

本堂前面には、霊場第15番の御詠歌の扁額が掛けられています。

一声も 南無阿弥陀仏と 言ふ人の

はちすの上に 上らぬはなし

仮本堂の右斜め手前には、境内社が祀られています。

十三重石塔

十三重石塔としては、わが地元・宇治市の浮島にあるものが巨大でもあり有名です。 参考にこちらのブログ記事をご参照ください。 (宇治浮島十三重石塔:「石造層塔」写真・河合哲雄氏)

笠の部分の形状がかなり違います。この宇治の石塔の笠の類型は結構目にしています。しかし、この源空寺の笠と同型のものを見かけた記憶がありません。これも私には新しい発見です。

塔身には梵字が陽刻されています。手許の本と照合すると、たぶん 阿弥陀如来を意味する種子 (しゅじ) であり、 キリーク と読むものになりそうです。 (資料5)

本堂屋根の獅子口には、 浄土宗の宗紋 が刻されています。隅棟先の獅子口も同様です。

向拝の蟇股や木鼻はいたってシンプルな造形になっています。

仮本堂北側の屋根の連なりが美しい。

正面から左折して、北にある境内墓地に向かう参道

正面から左折して、北にある境内墓地に向かう参道

墓地の入口には、建立されてまだ新しさを感じる 六地蔵尊 が並んでいます。

百年ほど経つと、古色が出て一層趣の加わる六地蔵尊になっていくでしょうね。

訪ねたとき(4月下旬)には、境内に白い花が満開でした。ハナミズキでしょうか?

最後に、再び山門に戻ります。

4903,4937

上は山門の正面側から、下は境内の内側から撮ったもの。一層目の両脇のレイアウトに区画があります。

その両脇に安置された見逃せない諸像をご紹介します。

一面の大きなガラス面ごしに、拝見することができます 。ガラス面の反射があり、写真としては不出来ですが、ご容赦ください。撮れなかった角度のものもあります。是非、山門のところで現物をご覧ください。

「朝日大黒天像」 と呼ばれています。

もとは伏見城の巽櫓 (たつみやぐら) に太閤秀吉が祀っていたもの で、大福をいただいたとされる朝日大黒天です。 別名「出世大黒天」 とも。

現在の地に徳川家光により移されるまでは、一旦京町大黒町に預けられていたそうです。それが現在の源空寺に移されて、この辺りが「新大黒町」という町名で呼ばれたのです。さらにいつしか「瀬戸物町」という俗名でも呼ばれるようにもなったのだとか。 (資料2,3)

大黒天像の台座の二段目正面には五七桐と思える紋様が彫刻されています。

愛染明王像

他の諸像と比べて、かなり古い時代、 少なくとも鎌倉以前のもの と推定されているようです。上掲のとおり、天台宗寺門派に属していた忍空のお寺が発祥ですので、そのころの密教仏と思われるとか。

即一六躰地蔵尊

即一六躰地蔵尊

五角形の台座の各面に一体ずつ地蔵尊がきざまれ、台座の上にもう一体の地蔵尊が安置されるという形式です。地蔵の功徳を表すもので地蔵信仰の原形となるものといわれます。

六躰地蔵の功徳とは・・・・

持地 (じち) (護讃)

宝性 (ほうしょう) (合掌または破勝 はしょう )

法性 (ほっしょう) (不体見 ふたいけん )

陀羅尼 (だらに) (弁尼 べんに )

鶏亀 (けいき) (延命または光昧 こうまい )

法印 (ほういん) (讃蔵 さんぞう )

だそうです。(資料3) 六体地蔵の名称について、いくつかの説があるようです。

以下、附録です。

源空寺のホームページには、「朝日大黒天占い」という「神饌御籖」のページがあります 。

御籤が引けて占いができるというおもしろい設定です。一度お試しあれ! こちらからどうぞ 。

「この御籤は御神籤の元祖とされている比叡山第18大座主元三大師の百籤を基に作られています」 (ページに記載)

昔から、何度もこの通りを利用したことがあったのに、いつも素通りでした。

今回は思わぬことから、ふらっと、立ち寄ったのですが、いろいろと学びが広がるお寺でした!

歌舞伎の演目ともなった『極付幡随院長兵衛』、その幡随院長兵衛に連想がつながっていき、調べてみると、その源で幡随意上人に行きつきました。その上人が源空寺の中興の祖だったとは・・・・・。そして、幡随院長兵衛夫妻の墓が、東京台東区にあるこれまた「源空寺」にあるという・・・・・面白い発見!!

ご一読、ありがとうございます。

参照資料

1) 『京の古道を歩く』 増田 潔著 光村推古書院 p174-185

2) 地名シリーズ 瀬戸物町

3) 『京・伏見 歴史の旅』 山本眞嗣著 水野克比古撮影 山川出版社 p14-17

4) 源空寺寺歴 :「源空寺」

5) 『図説 歴史散歩事典』 井上光貞監修 山川出版社 p228-339

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

源空寺 ホームページ

源空寺 :ウィキペディア

法然上人二十五霊場 ホームページ

源空寺のページ

法然上人二十五霊場の詠歌にいて 第3回 佛教論叢第48語掲載

源空寺の詠歌についての論考が載っています。興味深い説明です。

幡随意 :ウィキペディア

幡随意上人小伝 伊達保美 編 幡随院刊 :「国立国会図書館デジタルコレクション」

新知恩寺 → 幡随院 :ウィキペディア

幡随院|小金井市前原町にある浄土宗系単立寺院 :「猫のあしあと」

幡随院 長兵衛 :ウィキペディア

源空寺(台東区) :ウィキペディア

第2番百道山万性寺 「幡随意上人ゆかりの寺」 :「和歌山西国三十三ヵ所観音霊場」

西山浄土宗総本山 光明寺 ホームページ

張子の御影

六体地蔵(一領具足供養の碑) :「土佐の歴史散歩」

六面六体地蔵さま(化野念仏寺)

地蔵菩薩 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.