PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

直違橋通を南下し、名神高速道路の高架下を通り抜けると、 深草直違橋3丁目 で東側に、 「京都市立深草小学校」の正門 が見えます。

正門を入ったところに、 分岐点の道標が移設され保存されています 。

この辺りからの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

深草直違橋2丁目 に入ると、直違橋通の西側に「 西岸寺 (さいがんじ) 」があります。 浄土真宗本願寺派(西本願寺)のお寺 で、「 小御堂 (こみどう) 」と号します。門前の石標の上部に記されていますが、 「玉日姫の墓」があります。

この西岸寺と玉日姫御廟所については、別稿としてまとめています。再録しご紹介したいと思います。

西岸寺の少し南が「直違橋一丁目」の交差点です。直違橋通が東西の道路(府道35号線)と交差します。この府道が東部分で2丁目と深草北1丁目との境界になっています。

府道35号線を西に行くと、疏水を越えた先で師団街道と交差します。ここが府道35号線の西端で東への起点になります。この交差点の西側に、「京都市青少年科学センター」、「京エコロジーセンター」があり、その西隣が「藤森中学校」です。

他方、直違橋一丁目の交差点から東に進めば、国立病院前の交差点があり、「京都医療センター(旧国立京都病院)」があります。

現在の町区分では、 直違橋通を斜めに横切る七瀬川 を境として、一丁目が南北に分かれています。

七瀬川に架かる橋の南詰で 「伏水街道第四橋」と刻されています 。橋の傍に 「禅派 了峰寺」 という石標が立っています。

七瀬川沿いに東に入っていった突き当たりがそのお寺なのでしょう。この道が東に延びていますので、七瀬川が斜めに流れていることがわかります。

上記の図会によると、 曹洞宗のお寺で、宗仙寺の末寺として月堂和尚により開基されたそうです。本尊は釈迦如来像だとか (資料1)

調べてみると、宗仙寺は曹洞宗洛中三ヶ寺の一つで、下京区高倉通五条下ルに所在します。平安時代の源融の邸宅、河原院の跡地の一画にあたる場所のようです。 (資料2)

七瀬川という名称にはどんな由来があるのだろうか・・・ふと、思いました。

「七瀬川快修事業」の銘文には、その名の由来が「七たびも流れを転じて瀬を作る川」とされるという説明があります (資料3) 。一説には「川名は七瀬の祓いに由来。七つの瀬・橋があったから」 (資料4) とも言います。

秀吉の時代には、伏見城の外堀のさらに外側として城下を囲む総外堀的な機能を持っていたことを「豊公伏見城ノ圖」を眺めていて感じました。 (資料5)

直違橋南1丁目の南は、直違橋通の中央を境界にして、東側が「深草直違橋片町」、西側が「深草十九軒町」となり、その南に「深草藤森玄蕃町」「深草北新町」が続きます。

深草直違橋片町で「藤森神社」の西の鳥居が直違橋通に面しています。

この二番目の鳥居までの参道部分はこの片町の区域ですが、 藤森神社の社殿は深草鳥居崎町にあります 。 深草一帯の産土神です 。藤森神社は幼い頃から祭礼の折りに毎年訪れていました。この藤森神社についていは、拙ブログで「藤森神社細見」として、「探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋)」の中でご紹介しています。併せてご覧いただけるとうれしいです。

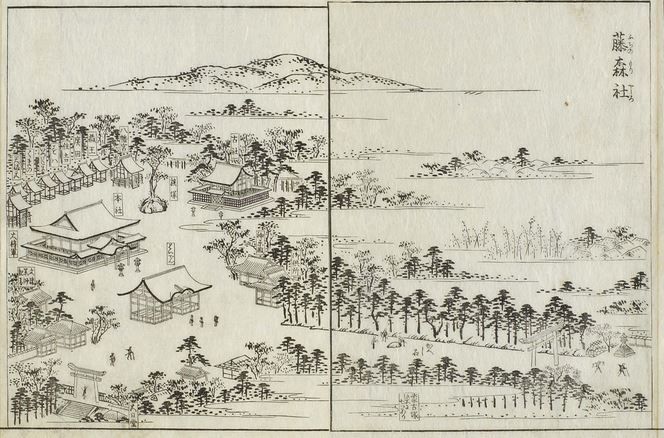

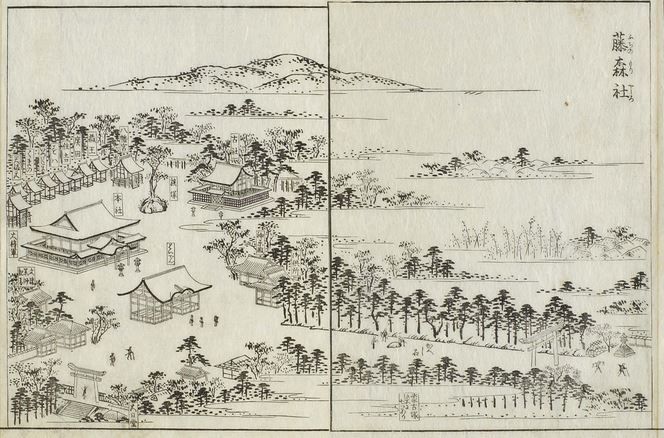

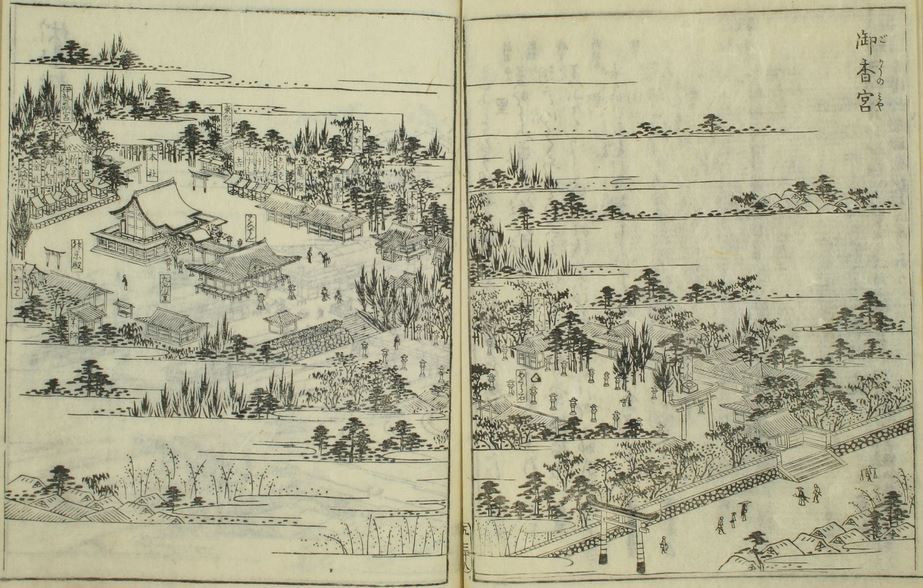

江戸時代に出版された『都名所図会』からの引用ですが、藤森神社はこんな風に描かれています。 (資料6)

藤森神社の南東寄りに「京都教育大学」のキャンパスがあります。

「豊公伏見城ノ圖」(文禄年間)を参考にすると、当時の伏見城下町は直違橋通に面して東西に町家が並んでいますがその両背後は直違橋5丁目から旗本諸大名の屋敷地がほぼ縦長の長方形の敷地として整然と区画割りされていたようです。

そして、藤森神社の南側には、直違橋通に面した町家の東側に 山口玄蕃頭正弘の屋敷 がありました。 これが深草藤森玄蕃町の町名の由来のようです。 (資料5)

同玄蕃町の西側には 「栄真寺」 があります。 真宗高田派のお寺 です。秀吉時代は武家屋敷地でしたから、たぶん江戸時代以降に建立されたお寺でしょう。調べてみた範囲ではよくわかりません。不詳です。

栄真寺の南隣りにこの旧家があります。 軒先に巨大な扁額(看板) が掛けられています。

京の老舗「米市本家」 です。現在は営業はされていず、建物が保存されている状態のようですが、かつての伏見街道の姿を想像するのに有益です。

古くは造り酒屋だったそうですが、その後米穀商を営まれていた商家です。 (資料7)

深草北新町 の西端は京阪電車の線路となり、北西側に 「墨染駅」 があります。

深草藤森玄蕃町のところで、疏水と京阪電車の線路が交差し、疏水は線路の西側に なるのです。

深草北新町南端の中央あたりで直違橋通が東西の「墨染通」と交差します 。深草北新町の南には、直違橋通を境にして西側は、墨染町、深草墨染町と続きます。一方、東側は深草中ノ島町です。

墨染町には 「墨染寺」 があり、 京阪電車「墨染」駅から西へ約200mのところ です。この寺名が町名の由来なのでしょう。 地名「墨染」は「すみぞめ」と読みますが、「墨染寺」は「ぼくせんじ」と読むそうです。

墨染寺は 深草山と号する日蓮宗のお寺 で、 俗に「桜寺」と呼ばれる とか。「寺伝によれば、天正年間、秀吉の姉瑞竜尼 (ずいりゅうに) は日秀上人にふかく帰依し、秀吉もまた上人を厚遇し、深草貞観寺の旧地に一宇を建立したのが当寺の起りといい、その後、現在の地に移ったとつたえる」 (資料8) そうです。このお寺も、ご紹介ずみです。

疏水は、深草墨染町のあたりで、かつての伏見城の外堀に流入し、外堀が川として利用されています。

鴨川の東側で、京阪電車の線路とほぼ平行に、南下してきた疏水は、琵琶湖疏水と区別して 「鴨川運河」 と呼ばれるということをつい最近知りました。伏見に住んでいた頃は疏水と呼んでいただけでした。

伏見までの運河開削工事が完成したのは明治28年(1895)年1月だとか。 (資料13) 補足です。

旧伏見街道はこの墨染で右折して西に向かい、現在の地図の地名では師団街道との交差点で左折して南に向かったようです。西枡屋町、鑓屋町を通り、「京町通」へと繋がっていくのです。

「豊公伏見城ノ圖」を見ると、左折後の経路は、枡屋町・北鍵屋町・南鍵屋町を通り、外堀畔に達し、外堀に架かる橋を渡って、京町通に入ったようです。 京町通は昔も今も、「京町10丁目」から降順に「京町1丁目」まで続きます。 現在は8丁目と7丁目がそれぞれ南北に分かれて分割された町名になっています。5丁目と4丁目の間に、「大黒町」が挟まっているのは変わりません。

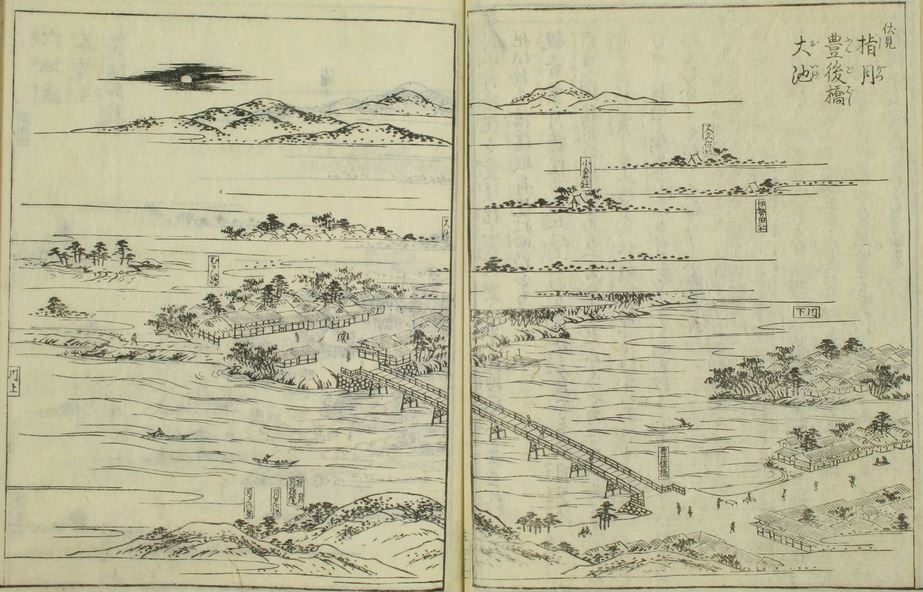

かつては、弾正町に突き当たり、左折してからその先の「豊後橋」に到ったのです。

現在の京町1丁目は宇治川派流の川端までに広がっています 。豊後橋は現在 「観月橋」 と称され、現在もやはり交通の幹線です。

少し脇道にそれますが、前回との関連で 近現代史の観点絡みでふれておきたいと思います 。前回書き忘れたことをまず追記しますと、京阪電車・深草駅の西方向にある龍谷大学のキャンパスは、戦前は京都兵器支廠の跡地。龍大の北に府警察学校がありますが、その辺りは第16師団の武器保管庫の跡地だそうです。今回の地域に移ると、深草小学校の北西方向、名神高速道路の北側で、聖母女学院の南隣りとなる深草中学校あたりは、騎兵第20連隊の跡地。バス停「国立病院前」の京都医療センターあたりは、京都陸軍病院-国立病院の跡地。そして国立病院前の道が第三軍道だったとか。青少年科学センターあたりは、野砲第22連隊の跡地。京都教育大学のあたりは歩兵第9連隊の跡地。京阪電車・墨染駅の西にある師団街道の西側には京都教育大学附属高校と消防学校がありますが、その辺りは「旧陸軍第16師団輜重部隊」の跡地。・・・という具合で 戦前の伏見区はかなり軍事色の濃厚な地域 だったようです。一部は知っていましたが、今回初めて全体像が少しつかめました。こうしてみると、 跡地の活用が大きく変貌し、まとまった大きさの敷地を必要とする各種教育関係施設に転換されてきたことがわかります。

さらに、冒頭で「師団海道」とその名称を使っていますが、それは当時この伏見に 陸軍第十六師団司令 部があったためにこの通りが「師団街道」と呼ばれたのです。伏見で師団とさえ言えば、第十六師団であることは自明のことだったからでしょう。そして、司令部と各部隊や諸施設とをリンクするための道路が番号対の「軍道」で呼ばれたということのようです。 (資料9,10)

さて、かつての直違橋通は墨染めからそのまま南に延長された道があったのですが、外堀によりその道が行き止まりでした。そして、 外堀で分断された後、外堀の内側、つまり南はその延長線上の道が豊後橋まで南に延びていたようです。

伏見街道は京と伏見を結ぶ街道ですから、墨染めから迂回して京町通に繋がる外堀で一応終端と考えることができるでしょう。城下町を考えると、直違橋の由来である七瀬川に架かる橋を越えればもう十分なのかもしれません。一方で、街道と街道の連接点までと考えると、伏見城下に入り、京町通を真っ直ぐに南に進み、 「豊後橋」(現在の観月橋の地点) までを伏見街道の一部とみることもできます。 豊後橋を渡ると豊臣秀吉が造成した「新大和街道」と繋がるのです。

自転車でのぶらり探訪は、墨染からそのまま南下しました。道路は桃山町丹下の南端で国道24号線に合流 します。東西の津知橋通(津知橋筋)より少し手前です。

この合流点は「豊公伏見城ノ圖」と対比すると、外堀近辺になります。

合流点の少し手前にあるのが 「曹洞宗栄春寺」 です。駒札は風雨で劣化して読みづらくなっています。

山号は泰澄山。室町時代・永禄11年(1568)に伝養和尚により開創された伏見で最初の曹洞宗のお寺 だそうです。本堂は江戸時代・天保10年(1839)に改装されているそうです。 本尊は最澄作と伝えられる「釈迦如来坐像」 で、徳川家康の家臣・酒井重勝が寄進したものと言われています。境内にある 「観音堂」は文化14年(1814)の建立で、西国三十三所観音、聖観音が安置されています 。 総門と観音堂は伏見城の遺構だそうです。 (駒札より)

また、駒札の傍に立つ石標は。この栄春寺の墓地に 「長沼澹斎の墓」 があることを示しています。澹斎は号で、長沼宗敬といい、 江戸中期に長沼流兵学を確立した流祖 だそうです。 (資料11)

国道24号線は、豊公伏見城の圖の直違橋通を延長させ、外堀内で対応する通りと対比し、一旦、一筋分くらい東寄りになるカーブを描きながら南進して観月橋に繋がる感じです。

国道24号線は「御香宮神社」の東側を通過します

。

国道24号線は「御香宮神社」の東側を通過します

。

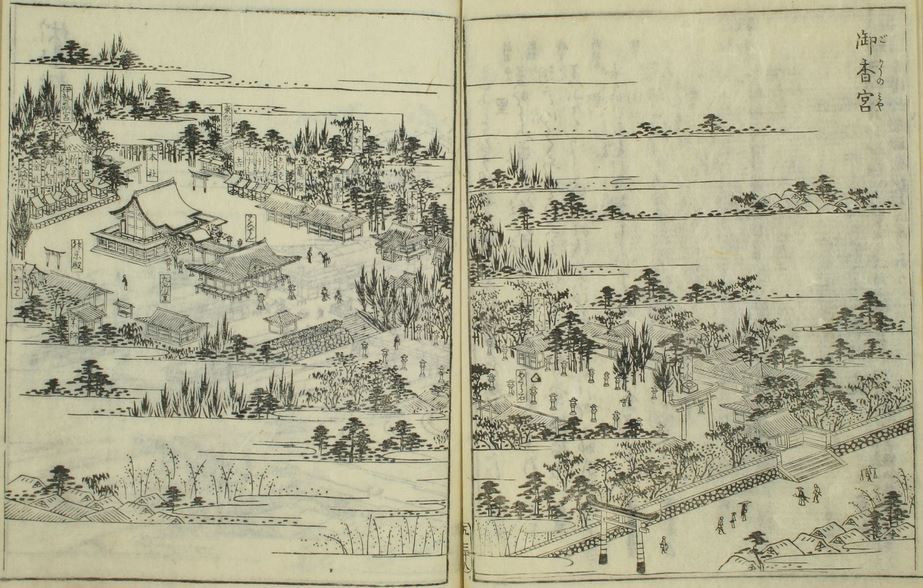

江戸時代に出版された『都名所図会』に掲載されている絵図を引用します。 (資料12)

この絵図でいえば、右のページ右辺の中央から45度の角度で左斜め上に線を引くあたりに国道が通っていることになります。御香宮の本殿は南面していますので。

御香宮神社も探訪した記事を既にご紹介しております。そちらもご覧いただけるとうれしいです。

その後坂道を下り、 観月橋北詰の交差点 に到ります。

この景色は宇治川の右岸(北側)の堤防上から西方向を眺めた「観月橋」です 。 京阪電車の宇治線 が堤防沿いに走り、観月橋の先に見えるアーチ型の橋は 近鉄京都線の鉄橋 です。観月橋北詰に 京阪電車の「観月橋」駅 があります。

こちらは、 (おぐら) 池を切り離し、宇治川を大きく北に迂回させる形で付け替えました。向島から小倉までは巨椋池を縦断する巨椋(小倉)堤を築き、その堤の上の道を「新大和街道」とします。迂回させた新宇治川に「豊後橋」(観月橋)を架けることで、新大和街道と伏見城下をつないだのです。

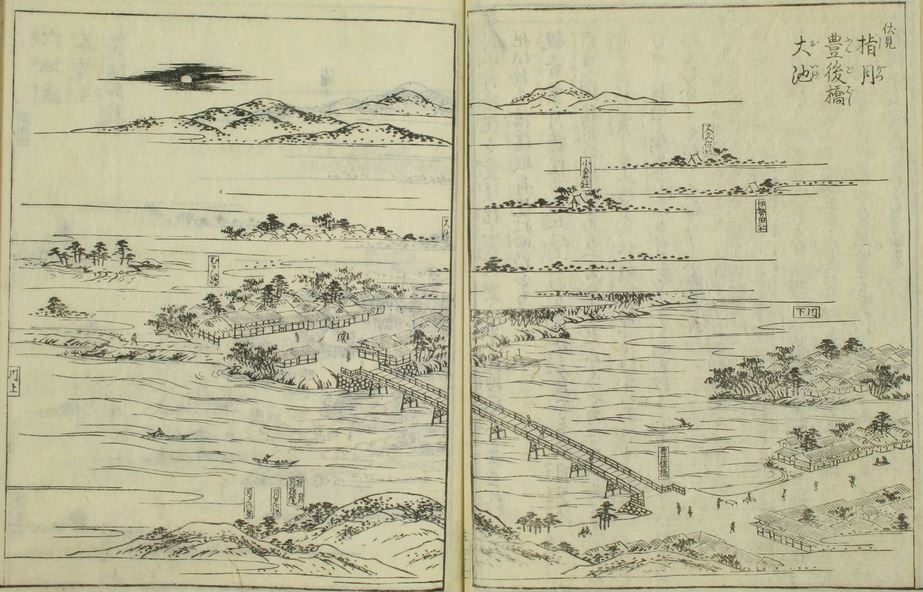

『都名所図会』は当時の「豊後橋」の絵図を掲載しています。こちらも引用します。

つまり 、伏見口-伏見街道(本町通~直違橋通~京町通)-豊後橋-新大和街道、という京から奈良への幹線ができあがります 。 一方で、「淀堤」を築堤することで、伏見から淀への陸路が造られて、大坂への幹線も整備されるのです 。淀堤は、伏見三栖から淀小橋に至る道で、秀吉の時代に造られ、行程一里という長さです。

伏見街道から逸れました。これで旧伏見街道の探訪を一旦終了します。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 西岸寺 拾遺都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

2) 宗仙寺 :「京都通百科事典」

宗仙寺(下京区) :「京都風光」

3) 七瀬川快修事業 七瀬川のこと :「伏水巡り」

4) 七瀬川 :「京都観光Navi」

5)「豊公伏見城ノ圖」 監修 藤林武氏 作成・発行 吉田地図販売株式会社

6) 藤森社(藤森神社) 都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

7) 米市本家 :「京都を彩る建物や庭園」

8) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p98

9) 戦争遺跡「伏見」を歩く :「京都歴史ウォーク」

10) 伏見区 :「写真で見る近代京都の歴史~GREENの部屋~」

11) 長沼宗敬 :「コトバンク」

12) 都名所図会. 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画 :「古典籍データベース」

5冊目(前朱雀) 40コマ目、43コマ目 (早稲田大学図書館)

13) 『大学的京都ガイド -こだわりの歩き方』 同志社大学京都観学研究会編 昭和堂 p84

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

京都医療センター ホームページ

琵琶湖疏水 :ウィキペディア

伏見桃山 pdfファイル :「京都市」

伏見散策マップ :「NPO法人 伏見観光協会」

伏見城 :ウィキペディア

伏見区の歴史 : 安土桃山時代 秀吉が開いた城下町 :「伏見区」

それでも指月伏見城はあった 森島康雄氏 論文

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -1 五条大橋、本町通を南へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -2 瀧尾神社・二之橋・法性寺・三之橋・東福寺の門 へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -3 本町通~稲荷大社前~直違橋通に へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社 本殿壁面の極彩美 -1

5回のシリーズにまとめています。これがその1回目です。

観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社の石庭~小堀遠州ゆかりの庭石~ほか

観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社 拝殿 蟇股の美

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -1 墨染寺と余談「撞木町 」

2016年4月からこちらに移転し、5月にこのタイトルで10回のシリーズでご紹介しています。

続きに、 藤森神社細見 、西福寺、仁明天皇陵、十二帝陵、嘉祥寺(深草聖天)

瑞光寺(元政庵)、宝塔寺細見などをご紹介しています。

直違橋通を南下し、名神高速道路の高架下を通り抜けると、 深草直違橋3丁目 で東側に、 「京都市立深草小学校」の正門 が見えます。

正門を入ったところに、 分岐点の道標が移設され保存されています 。

この辺りからの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

深草直違橋2丁目 に入ると、直違橋通の西側に「 西岸寺 (さいがんじ) 」があります。 浄土真宗本願寺派(西本願寺)のお寺 で、「 小御堂 (こみどう) 」と号します。門前の石標の上部に記されていますが、 「玉日姫の墓」があります。

この西岸寺と玉日姫御廟所については、別稿としてまとめています。再録しご紹介したいと思います。

西岸寺の少し南が「直違橋一丁目」の交差点です。直違橋通が東西の道路(府道35号線)と交差します。この府道が東部分で2丁目と深草北1丁目との境界になっています。

府道35号線を西に行くと、疏水を越えた先で師団街道と交差します。ここが府道35号線の西端で東への起点になります。この交差点の西側に、「京都市青少年科学センター」、「京エコロジーセンター」があり、その西隣が「藤森中学校」です。

他方、直違橋一丁目の交差点から東に進めば、国立病院前の交差点があり、「京都医療センター(旧国立京都病院)」があります。

現在の町区分では、 直違橋通を斜めに横切る七瀬川 を境として、一丁目が南北に分かれています。

七瀬川に架かる橋の南詰で 「伏水街道第四橋」と刻されています 。橋の傍に 「禅派 了峰寺」 という石標が立っています。

七瀬川沿いに東に入っていった突き当たりがそのお寺なのでしょう。この道が東に延びていますので、七瀬川が斜めに流れていることがわかります。

上記の図会によると、 曹洞宗のお寺で、宗仙寺の末寺として月堂和尚により開基されたそうです。本尊は釈迦如来像だとか (資料1)

調べてみると、宗仙寺は曹洞宗洛中三ヶ寺の一つで、下京区高倉通五条下ルに所在します。平安時代の源融の邸宅、河原院の跡地の一画にあたる場所のようです。 (資料2)

七瀬川という名称にはどんな由来があるのだろうか・・・ふと、思いました。

「七瀬川快修事業」の銘文には、その名の由来が「七たびも流れを転じて瀬を作る川」とされるという説明があります (資料3) 。一説には「川名は七瀬の祓いに由来。七つの瀬・橋があったから」 (資料4) とも言います。

秀吉の時代には、伏見城の外堀のさらに外側として城下を囲む総外堀的な機能を持っていたことを「豊公伏見城ノ圖」を眺めていて感じました。 (資料5)

直違橋南1丁目の南は、直違橋通の中央を境界にして、東側が「深草直違橋片町」、西側が「深草十九軒町」となり、その南に「深草藤森玄蕃町」「深草北新町」が続きます。

深草直違橋片町で「藤森神社」の西の鳥居が直違橋通に面しています。

この二番目の鳥居までの参道部分はこの片町の区域ですが、 藤森神社の社殿は深草鳥居崎町にあります 。 深草一帯の産土神です 。藤森神社は幼い頃から祭礼の折りに毎年訪れていました。この藤森神社についていは、拙ブログで「藤森神社細見」として、「探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋)」の中でご紹介しています。併せてご覧いただけるとうれしいです。

江戸時代に出版された『都名所図会』からの引用ですが、藤森神社はこんな風に描かれています。 (資料6)

藤森神社の南東寄りに「京都教育大学」のキャンパスがあります。

「豊公伏見城ノ圖」(文禄年間)を参考にすると、当時の伏見城下町は直違橋通に面して東西に町家が並んでいますがその両背後は直違橋5丁目から旗本諸大名の屋敷地がほぼ縦長の長方形の敷地として整然と区画割りされていたようです。

そして、藤森神社の南側には、直違橋通に面した町家の東側に 山口玄蕃頭正弘の屋敷 がありました。 これが深草藤森玄蕃町の町名の由来のようです。 (資料5)

同玄蕃町の西側には 「栄真寺」 があります。 真宗高田派のお寺 です。秀吉時代は武家屋敷地でしたから、たぶん江戸時代以降に建立されたお寺でしょう。調べてみた範囲ではよくわかりません。不詳です。

栄真寺の南隣りにこの旧家があります。 軒先に巨大な扁額(看板) が掛けられています。

京の老舗「米市本家」 です。現在は営業はされていず、建物が保存されている状態のようですが、かつての伏見街道の姿を想像するのに有益です。

古くは造り酒屋だったそうですが、その後米穀商を営まれていた商家です。 (資料7)

深草北新町 の西端は京阪電車の線路となり、北西側に 「墨染駅」 があります。

深草藤森玄蕃町のところで、疏水と京阪電車の線路が交差し、疏水は線路の西側に なるのです。

深草北新町南端の中央あたりで直違橋通が東西の「墨染通」と交差します 。深草北新町の南には、直違橋通を境にして西側は、墨染町、深草墨染町と続きます。一方、東側は深草中ノ島町です。

墨染町には 「墨染寺」 があり、 京阪電車「墨染」駅から西へ約200mのところ です。この寺名が町名の由来なのでしょう。 地名「墨染」は「すみぞめ」と読みますが、「墨染寺」は「ぼくせんじ」と読むそうです。

墨染寺は 深草山と号する日蓮宗のお寺 で、 俗に「桜寺」と呼ばれる とか。「寺伝によれば、天正年間、秀吉の姉瑞竜尼 (ずいりゅうに) は日秀上人にふかく帰依し、秀吉もまた上人を厚遇し、深草貞観寺の旧地に一宇を建立したのが当寺の起りといい、その後、現在の地に移ったとつたえる」 (資料8) そうです。このお寺も、ご紹介ずみです。

疏水は、深草墨染町のあたりで、かつての伏見城の外堀に流入し、外堀が川として利用されています。

鴨川の東側で、京阪電車の線路とほぼ平行に、南下してきた疏水は、琵琶湖疏水と区別して 「鴨川運河」 と呼ばれるということをつい最近知りました。伏見に住んでいた頃は疏水と呼んでいただけでした。

伏見までの運河開削工事が完成したのは明治28年(1895)年1月だとか。 (資料13) 補足です。

旧伏見街道はこの墨染で右折して西に向かい、現在の地図の地名では師団街道との交差点で左折して南に向かったようです。西枡屋町、鑓屋町を通り、「京町通」へと繋がっていくのです。

「豊公伏見城ノ圖」を見ると、左折後の経路は、枡屋町・北鍵屋町・南鍵屋町を通り、外堀畔に達し、外堀に架かる橋を渡って、京町通に入ったようです。 京町通は昔も今も、「京町10丁目」から降順に「京町1丁目」まで続きます。 現在は8丁目と7丁目がそれぞれ南北に分かれて分割された町名になっています。5丁目と4丁目の間に、「大黒町」が挟まっているのは変わりません。

かつては、弾正町に突き当たり、左折してからその先の「豊後橋」に到ったのです。

現在の京町1丁目は宇治川派流の川端までに広がっています 。豊後橋は現在 「観月橋」 と称され、現在もやはり交通の幹線です。

少し脇道にそれますが、前回との関連で 近現代史の観点絡みでふれておきたいと思います 。前回書き忘れたことをまず追記しますと、京阪電車・深草駅の西方向にある龍谷大学のキャンパスは、戦前は京都兵器支廠の跡地。龍大の北に府警察学校がありますが、その辺りは第16師団の武器保管庫の跡地だそうです。今回の地域に移ると、深草小学校の北西方向、名神高速道路の北側で、聖母女学院の南隣りとなる深草中学校あたりは、騎兵第20連隊の跡地。バス停「国立病院前」の京都医療センターあたりは、京都陸軍病院-国立病院の跡地。そして国立病院前の道が第三軍道だったとか。青少年科学センターあたりは、野砲第22連隊の跡地。京都教育大学のあたりは歩兵第9連隊の跡地。京阪電車・墨染駅の西にある師団街道の西側には京都教育大学附属高校と消防学校がありますが、その辺りは「旧陸軍第16師団輜重部隊」の跡地。・・・という具合で 戦前の伏見区はかなり軍事色の濃厚な地域 だったようです。一部は知っていましたが、今回初めて全体像が少しつかめました。こうしてみると、 跡地の活用が大きく変貌し、まとまった大きさの敷地を必要とする各種教育関係施設に転換されてきたことがわかります。

さらに、冒頭で「師団海道」とその名称を使っていますが、それは当時この伏見に 陸軍第十六師団司令 部があったためにこの通りが「師団街道」と呼ばれたのです。伏見で師団とさえ言えば、第十六師団であることは自明のことだったからでしょう。そして、司令部と各部隊や諸施設とをリンクするための道路が番号対の「軍道」で呼ばれたということのようです。 (資料9,10)

さて、かつての直違橋通は墨染めからそのまま南に延長された道があったのですが、外堀によりその道が行き止まりでした。そして、 外堀で分断された後、外堀の内側、つまり南はその延長線上の道が豊後橋まで南に延びていたようです。

伏見街道は京と伏見を結ぶ街道ですから、墨染めから迂回して京町通に繋がる外堀で一応終端と考えることができるでしょう。城下町を考えると、直違橋の由来である七瀬川に架かる橋を越えればもう十分なのかもしれません。一方で、街道と街道の連接点までと考えると、伏見城下に入り、京町通を真っ直ぐに南に進み、 「豊後橋」(現在の観月橋の地点) までを伏見街道の一部とみることもできます。 豊後橋を渡ると豊臣秀吉が造成した「新大和街道」と繋がるのです。

自転車でのぶらり探訪は、墨染からそのまま南下しました。道路は桃山町丹下の南端で国道24号線に合流 します。東西の津知橋通(津知橋筋)より少し手前です。

この合流点は「豊公伏見城ノ圖」と対比すると、外堀近辺になります。

合流点の少し手前にあるのが 「曹洞宗栄春寺」 です。駒札は風雨で劣化して読みづらくなっています。

山号は泰澄山。室町時代・永禄11年(1568)に伝養和尚により開創された伏見で最初の曹洞宗のお寺 だそうです。本堂は江戸時代・天保10年(1839)に改装されているそうです。 本尊は最澄作と伝えられる「釈迦如来坐像」 で、徳川家康の家臣・酒井重勝が寄進したものと言われています。境内にある 「観音堂」は文化14年(1814)の建立で、西国三十三所観音、聖観音が安置されています 。 総門と観音堂は伏見城の遺構だそうです。 (駒札より)

また、駒札の傍に立つ石標は。この栄春寺の墓地に 「長沼澹斎の墓」 があることを示しています。澹斎は号で、長沼宗敬といい、 江戸中期に長沼流兵学を確立した流祖 だそうです。 (資料11)

国道24号線は、豊公伏見城の圖の直違橋通を延長させ、外堀内で対応する通りと対比し、一旦、一筋分くらい東寄りになるカーブを描きながら南進して観月橋に繋がる感じです。

国道24号線は「御香宮神社」の東側を通過します

。

国道24号線は「御香宮神社」の東側を通過します

。

江戸時代に出版された『都名所図会』に掲載されている絵図を引用します。 (資料12)

この絵図でいえば、右のページ右辺の中央から45度の角度で左斜め上に線を引くあたりに国道が通っていることになります。御香宮の本殿は南面していますので。

御香宮神社も探訪した記事を既にご紹介しております。そちらもご覧いただけるとうれしいです。

その後坂道を下り、 観月橋北詰の交差点 に到ります。

この景色は宇治川の右岸(北側)の堤防上から西方向を眺めた「観月橋」です 。 京阪電車の宇治線 が堤防沿いに走り、観月橋の先に見えるアーチ型の橋は 近鉄京都線の鉄橋 です。観月橋北詰に 京阪電車の「観月橋」駅 があります。

こちらは、 (おぐら) 池を切り離し、宇治川を大きく北に迂回させる形で付け替えました。向島から小倉までは巨椋池を縦断する巨椋(小倉)堤を築き、その堤の上の道を「新大和街道」とします。迂回させた新宇治川に「豊後橋」(観月橋)を架けることで、新大和街道と伏見城下をつないだのです。

『都名所図会』は当時の「豊後橋」の絵図を掲載しています。こちらも引用します。

つまり 、伏見口-伏見街道(本町通~直違橋通~京町通)-豊後橋-新大和街道、という京から奈良への幹線ができあがります 。 一方で、「淀堤」を築堤することで、伏見から淀への陸路が造られて、大坂への幹線も整備されるのです 。淀堤は、伏見三栖から淀小橋に至る道で、秀吉の時代に造られ、行程一里という長さです。

伏見街道から逸れました。これで旧伏見街道の探訪を一旦終了します。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 西岸寺 拾遺都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

2) 宗仙寺 :「京都通百科事典」

宗仙寺(下京区) :「京都風光」

3) 七瀬川快修事業 七瀬川のこと :「伏水巡り」

4) 七瀬川 :「京都観光Navi」

5)「豊公伏見城ノ圖」 監修 藤林武氏 作成・発行 吉田地図販売株式会社

6) 藤森社(藤森神社) 都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

7) 米市本家 :「京都を彩る建物や庭園」

8) 『昭和京都名所圖會 洛南』 竹村俊則著 駸々堂 p98

9) 戦争遺跡「伏見」を歩く :「京都歴史ウォーク」

10) 伏見区 :「写真で見る近代京都の歴史~GREENの部屋~」

11) 長沼宗敬 :「コトバンク」

12) 都名所図会. 巻之1-6 / 秋里湘夕 選 ; 竹原春朝斎 画 :「古典籍データベース」

5冊目(前朱雀) 40コマ目、43コマ目 (早稲田大学図書館)

13) 『大学的京都ガイド -こだわりの歩き方』 同志社大学京都観学研究会編 昭和堂 p84

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

京都医療センター ホームページ

琵琶湖疏水 :ウィキペディア

伏見桃山 pdfファイル :「京都市」

伏見散策マップ :「NPO法人 伏見観光協会」

伏見城 :ウィキペディア

伏見区の歴史 : 安土桃山時代 秀吉が開いた城下町 :「伏見区」

それでも指月伏見城はあった 森島康雄氏 論文

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -1 五条大橋、本町通を南へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -2 瀧尾神社・二之橋・法性寺・三之橋・東福寺の門 へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -3 本町通~稲荷大社前~直違橋通に へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社 本殿壁面の極彩美 -1

5回のシリーズにまとめています。これがその1回目です。

観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社の石庭~小堀遠州ゆかりの庭石~ほか

観照 & 探訪 [再録] 京都・伏見 御香宮神社 拝殿 蟇股の美

探訪 京都・深草を歩く(旧伏見街道の波紋) -1 墨染寺と余談「撞木町 」

2016年4月からこちらに移転し、5月にこのタイトルで10回のシリーズでご紹介しています。

続きに、 藤森神社細見 、西福寺、仁明天皇陵、十二帝陵、嘉祥寺(深草聖天)

瑞光寺(元政庵)、宝塔寺細見などをご紹介しています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.