PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪 [再録]

前回ご紹介した寶樹寺は本町11丁目に所在します。 本町通を挟み、西側に寶樹寺、東側に「瀧尾神社」があります。 「瀧尾神社細見」という形でご紹介中ですので、重複を避け一部再編集して、現時点での感想も加筆してのご紹介から始めます。

今回は「本町通」の続きです。 近世には、一之橋を渡ると紀伊郡東福寺門前と意識されていたようです。

この辺りからの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

冒頭の瀧尾神社の石鳥居は本町通に面しています。この前は幾度も歩いているのですが、 この旧伏見街道の探訪のとき初めて境内に入り全体を大凡拝見しました。 その時点で、 もっと早く訪れて置くべきだった・・・というのが実感でした 。「滝尾神社細見」を併せてご覧いただけると、ご理解いただけるでしょう。

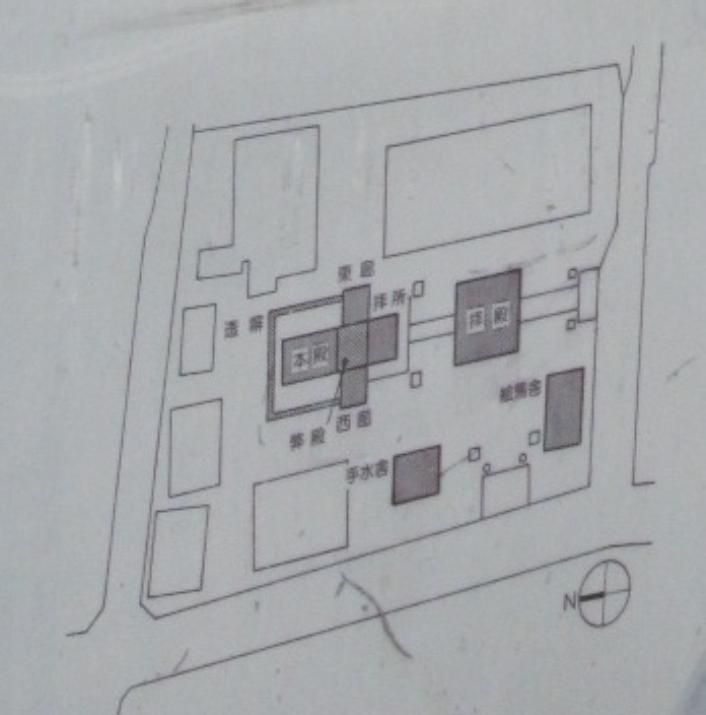

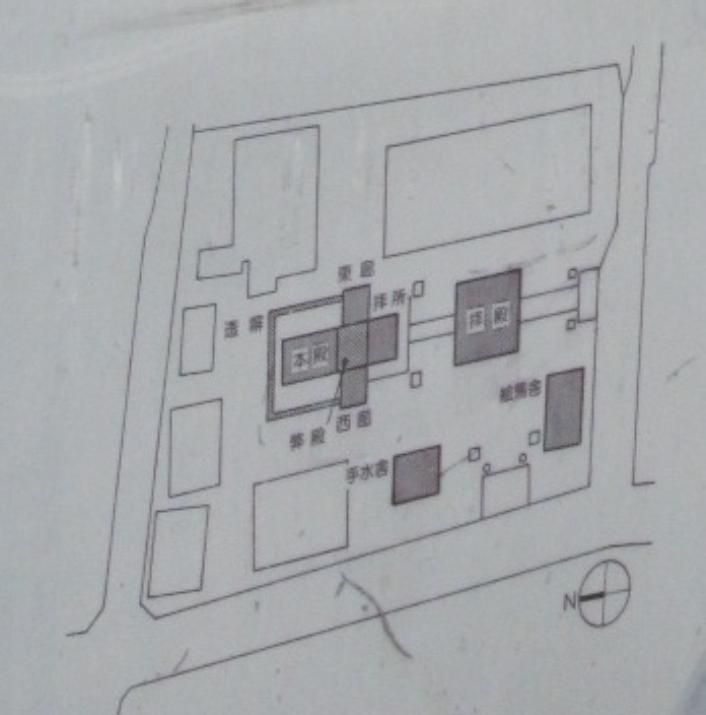

左下の境内図を切り出して拡大したのがこれです。少し見づらいですが、大凡の位置関係がご理解いただけるでしょう。

下辺の方位を示す記号の傍の南北の通りが本町通です。

冒頭の画像の景色の石造鳥居の正面に見えているのが拝殿という位置関係になります。

この2016年時点では拝殿の屋根がご覧の通りかなり傷んでいました。

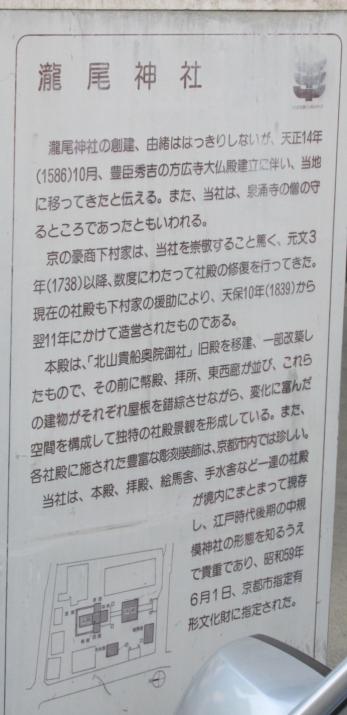

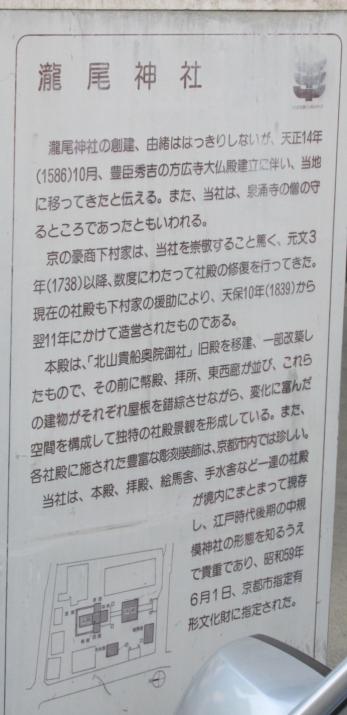

瀧尾神社の創建、由緒ははっきりしないようです。「社伝によれば、当社ははじめ東山の聾谷にあったが、応仁の乱後、日吉坂に移され、多景社(たけのやしろ)と称した」 (資料1) とか。それが天正14年(1586)10月、方広寺大仏殿建立に伴い、この地に遷座したといいます。聾谷は未詳。日吉坂とは、三十三間堂南の瓦町より今熊野に通じる南北の坂道を称したそうです。現在はJR東海道線で分断されています。

現在の大丸の基礎を作った京の豪商下村家が瀧尾神社を崇敬し、数度の修復、造営などに寄進されてきたそうです。 (資料1、説明板)

尚、江戸時代に出版された『拾遺都名所図会』には 「瀧尾社」 という見出しで、「大和大路一橋南爪にあり。祭神藤杜の属社なり」と説明されています。つまり、 深草の藤森神社の境外末社と理解されていた のです。 (資料2) (この点は「滝尾神社細見」に記載していませんでした。)

細見に記さなかったことに触れておきます。この拝殿の天井の龍は「夜な夜な水を飲みに行く大きな龍」という噂が広がったという話です。)の姿が彫刻されているようなのです。( 資料3、この参照資料は補遺でご紹介済みです)

拝殿の北側から南を眺めると、朱色の鳥居が南側の道路に面して建てられています。

この東西の道路は、 「五葉の辻 」と呼ばれ、もとは 泉涌寺への古道 だったそうです。 かつては五葉の松があり、それが地名「泉涌寺五葉ノ辻町」の由来だとされています

前回のご紹介とつながる所です。

拝所前の獅子

社殿の全景

唐破風屋根の拝所の背後に幣殿が連なり、左右に西廊と東廊部分があります。

幣殿の背後に本殿が位置します。本殿を透かし垣が囲んでいます。

幣殿の屋根と切妻破風、拝所の唐破風、西廊・東廊の瓦屋根、それぞれの屋根が重ねられ錯綜しながら全体の均斉と重厚さを生み出しています。

菱格子窓から眺めた本殿 「瀧尾神社細見」での掲載画像とは逆に、東南側からの景色です。

祭神は大国主命です。

拝所の柱の下部、基礎の上部分は雨除けを兼ねているのでしょうか、金色の飾り金具で覆われ、獅子のレリーフが施されています。華やかさを示しています。細見ではクローズアップしていませんでした。

拝所の唐破風の兎毛通(懸魚)を違ったアングルから撮ったものを載せておきたいと思います。

鳳凰の彫刻です。

透かし垣は菱格子窓で、その上部の欄間には十二支と樹木などをモチーフにした透かし彫りが密度濃く施されています。 拝所の装飾彫刻と併せて、十分に鑑賞しようとすれば結構時間がかかります。 (当初のまとめにはいくつか取り上げていましたが削除します。)

この探訪の折に積み残した課題は拙ブログ記事「瀧尾神社細見」でご紹介中です ので、そちらを御覧いただけるとうれしいです。

瀧尾神社を出て、少し南下すると本町通の西側に 京阪電車とJRの「東福寺駅」 があります。

その先では、東大路通が東福寺交差点のところで、九条通と連結し、本町通の東側から九条通が高架になっています。

東福寺交差点の北側には、 「万寿寺」 の境内が広がっています。本町通から言えば、本町13丁目の通り沿いの民家が立ち並び、その東側背後にお寺が位置することになります。

万寿寺は元は、下京区万寿寺通高倉にあった六条内裏の中に、永長元年(1096)に建立された 六条御堂 を起こりとするお寺です。 鎌倉時代に浄土教を修する寺でしたが禅宗に転宗し、室町時代には足利氏の庇護を受け、禅宗五山の一つになった ようです。 天正年間(1573-1592)に現在地に移った のです。 (資料1)

この九条通の高架下に、「伏水街道第二橋」の石柱が残されています 。 本町13丁目と14丁目の間に、二之橋川が流れていたのです。その遺構です。

本町15丁目には、本町通りから少し東に入ったところに、 東福寺の「北門」 が見えます。

北門を横目で見ながら、少し南進すると本町16丁目。

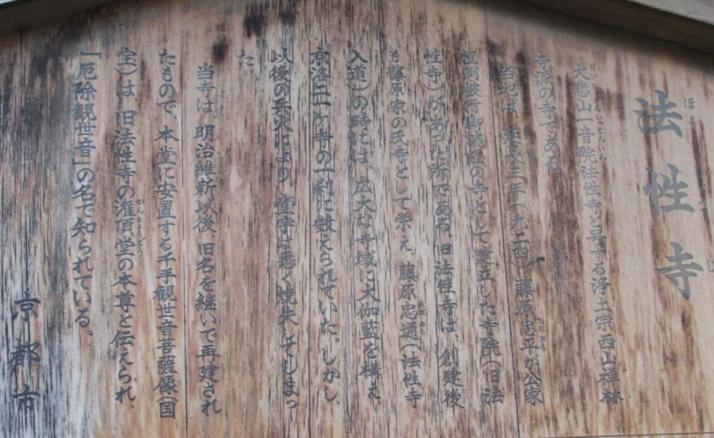

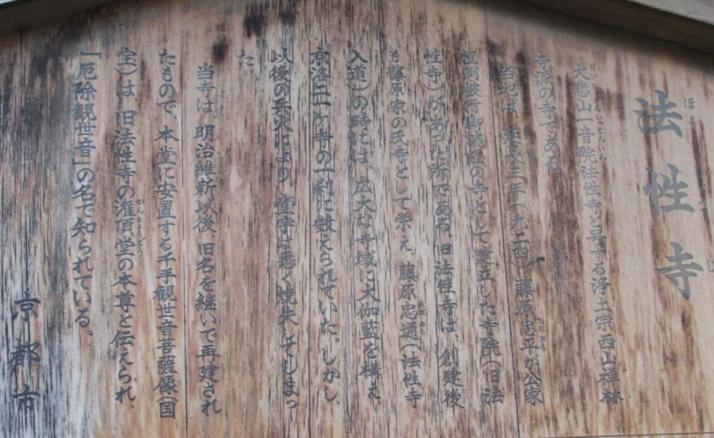

東側に 「法性寺」 があります。 瀧尾神社からだと南に400mほどのところです 。 「大悲山一音院法性寺」と号する浄土宗西山禅林寺派の尼寺です 。 この辺りには、平安時代・延長3年(925)に藤原忠平が建立した法性寺があり、藤原氏の氏寺として栄え、広大な寺域と伽藍をかまえていたそうです 。しかし、兵火により堂宇は悉く焼失。この 旧法性寺の潅頂堂の遺仏と伝わる千手観音像(国宝・藤原初期)を安置することから、法性寺を寺名とするこの寺が近世頃に再建されたといわれているのです。

この二十七面千手観音立像は 「厄除観世音」 として知られています。 「洛陽三十三所観音霊場」の第21番札所です。

御詠歌

かれきしに みのりのふねの ほうせいぢ じょうぢのうみを やすくわたせる

かつての法性寺について、もう少しふれておきましょう。

忠平が建立したあと、寛弘3年(1006)に道長が五大堂を建立して氏寺としての面目を一新します。その後、忠通の時代には寺内に邸宅を構えたのです。

わたの原漕ぎ出でて見ればひさかたの雲居にまがふ沖つ白波

「百人一首」の76番目の歌で、「法性寺入道前関白太政大臣」作となっています。

法性寺関白と呼ばれたのが藤原忠通なのです。 (資料4)

忠通の時代の寺域は、「西は鴨川、東は東山山麓、北は法性寺一ノ橋、南は稲荷山に及んだというから、のちの東福寺と比べても広大であった」 (資料5)

つまり この法性寺域に九条道家が延応元年(1239)に東福寺を造営する のです。そして、法性寺は衰退します。

本町16丁目では、こんなレトロな店構えの 「上野酒店」 が目に止まります。「伏見街道」というブランド名の清酒や焼酎なども扱われているようです。

その先には、通りの東側に 「東山本町陵墓参考地」 という宮内庁管轄の一画があります。ここは、 大正13年(1924)に第85代・仲恭 (ちゅうきょう) 天皇の陵墓の可能性があると考えられ、陵墓参考地に指定 された経緯があるようです。 (資料6)

本町17丁目と本町18丁目の間には川が流れています。

この川に架けられているのが 「伏水街道第三橋」 です。 三之川が流れています。この川の東側上流には、東福寺三名橋が三之橋川の渓谷に架けられています。臥雲橋、そして紅葉の名所として有名な「通天橋」、さらに上流側に「偃月橋 (えんげつきょう) 」です。

西側の欄干。

「三之橋」を渡り北方向を振り返った本町通 です。 この景色では橋の手前を右側に道路を進むと東福寺の「中門」です。

中門の先には道路の北側に 「天得院」 、南側に 「芬陀院」 という塔頭があり、 東福寺「日下門」に至ります。

本町18丁目から本町19丁目の境、本町通の東側を少し入ると、東福寺の「南門」です。

この築地塀を境界にして、南門への道路全体が19丁目の地域になっています。

東福寺南大門 (南門) は桃山時代の建造物です。

(現在の東福寺のホームページに掲載の「東福寺境内と周辺地図」の案内では、南大門とせず南門と表記してあります。)

南門を入った正面の突き当たりに見えるのが 「勅使門」 です。この勅使門は西面しています。北西方向数十mのところに、南から東福寺境内に入るための 「六波羅門」 があります。現在の実質的な東福寺境内の南側の門はこの六波羅門になるようです。

本町通という呼称もあと少しとなりました。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛東 上』 竹村俊則著 駸々堂 p37-38、p49-55

2) 瀧尾社 拾遺都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

3) 瀧尾神社(たきおじんじゃ) :「HIGASHIYAMA」

4) 『百人一首』 全訳注 有吉保著 講談社学術文庫 p316-317

5) 『京の古道を歩く』 增田 潔著 光村推古書院 p175

6) 東山の皇室史跡(東山本町陵墓参考地) :「京都を感じる日々・古今往来Part1」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

東福寺 ホームページ

メニューの「拝観」をクリックすると「東福寺境内と周辺地図」が見られます。

上野酒店 ホームページ

陵墓参考地 :ウィキペディア

陵墓参考地

法性寺 :「洛陽三十三所観音巡礼」

法性寺 「古寺散策 らくがき庵」(堅田正夫氏)の目次の項目に掲載あり。

現在の法性寺について詳述されています。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -1 五条大橋、本町通を南へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -3 本町通~稲荷大社前~直違橋通に へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -4 直違橋通から旧伏見城下へ

こちらも関連箇所についてご覧いただけるとうれしいです。

スポット探訪 [再録] 東福寺とその周辺 -1 塔頭の門前を眺めて

9回のシリーズで、東福寺をご紹介しています。これはその1回目です。

スポット探訪 京都・東山 東福寺・文月にふたたび -1 天得院(桔梗の寺)

7回のシリーズで上掲では未探訪のところを中心に探訪したもののまとめです。

続きに、芬陀院(雪舟庭園)、洗玉澗・月下門・愛染堂・芭蕉句碑、東福禅堂、楼門、

開山堂・昭堂と庭園、普門院と庭園、回廊、通天橋、臥雲橋と道沿いの塔頭群をご紹介

しています。

スポット探訪 [再録] 京都・東山 泉涌寺山内 即成院と戒光寺

スポット探訪 [再録] 京都・東山 泉涌寺山内 雲龍院 -1 本堂(龍華殿)・霊明殿の石灯籠

スポット探訪 [再録] 京都・東山 泉涌寺山内 雲龍院 -2 境内庭園・蓮華の間・悟りの窓・走り大黒天

スポット探訪 [再録] 京都・東山 泉涌寺周辺の散策 御陵群・善能寺・来迎院 へ

スポット探訪 京都・洛東 瀧尾神社細見 -1 拝殿(天井の龍)へ

スポット探訪 京都・洛東 瀧尾神社細見 -2 社殿(本殿・拝所・透かし垣)へ

前回ご紹介した寶樹寺は本町11丁目に所在します。 本町通を挟み、西側に寶樹寺、東側に「瀧尾神社」があります。 「瀧尾神社細見」という形でご紹介中ですので、重複を避け一部再編集して、現時点での感想も加筆してのご紹介から始めます。

今回は「本町通」の続きです。 近世には、一之橋を渡ると紀伊郡東福寺門前と意識されていたようです。

この辺りからの地図(Mapion)はこちらをご覧ください。

冒頭の瀧尾神社の石鳥居は本町通に面しています。この前は幾度も歩いているのですが、 この旧伏見街道の探訪のとき初めて境内に入り全体を大凡拝見しました。 その時点で、 もっと早く訪れて置くべきだった・・・というのが実感でした 。「滝尾神社細見」を併せてご覧いただけると、ご理解いただけるでしょう。

左下の境内図を切り出して拡大したのがこれです。少し見づらいですが、大凡の位置関係がご理解いただけるでしょう。

下辺の方位を示す記号の傍の南北の通りが本町通です。

冒頭の画像の景色の石造鳥居の正面に見えているのが拝殿という位置関係になります。

この2016年時点では拝殿の屋根がご覧の通りかなり傷んでいました。

瀧尾神社の創建、由緒ははっきりしないようです。「社伝によれば、当社ははじめ東山の聾谷にあったが、応仁の乱後、日吉坂に移され、多景社(たけのやしろ)と称した」 (資料1) とか。それが天正14年(1586)10月、方広寺大仏殿建立に伴い、この地に遷座したといいます。聾谷は未詳。日吉坂とは、三十三間堂南の瓦町より今熊野に通じる南北の坂道を称したそうです。現在はJR東海道線で分断されています。

現在の大丸の基礎を作った京の豪商下村家が瀧尾神社を崇敬し、数度の修復、造営などに寄進されてきたそうです。 (資料1、説明板)

尚、江戸時代に出版された『拾遺都名所図会』には 「瀧尾社」 という見出しで、「大和大路一橋南爪にあり。祭神藤杜の属社なり」と説明されています。つまり、 深草の藤森神社の境外末社と理解されていた のです。 (資料2) (この点は「滝尾神社細見」に記載していませんでした。)

細見に記さなかったことに触れておきます。この拝殿の天井の龍は「夜な夜な水を飲みに行く大きな龍」という噂が広がったという話です。)の姿が彫刻されているようなのです。( 資料3、この参照資料は補遺でご紹介済みです)

拝殿の北側から南を眺めると、朱色の鳥居が南側の道路に面して建てられています。

この東西の道路は、 「五葉の辻 」と呼ばれ、もとは 泉涌寺への古道 だったそうです。 かつては五葉の松があり、それが地名「泉涌寺五葉ノ辻町」の由来だとされています

前回のご紹介とつながる所です。

拝所前の獅子

社殿の全景

唐破風屋根の拝所の背後に幣殿が連なり、左右に西廊と東廊部分があります。

幣殿の背後に本殿が位置します。本殿を透かし垣が囲んでいます。

幣殿の屋根と切妻破風、拝所の唐破風、西廊・東廊の瓦屋根、それぞれの屋根が重ねられ錯綜しながら全体の均斉と重厚さを生み出しています。

菱格子窓から眺めた本殿 「瀧尾神社細見」での掲載画像とは逆に、東南側からの景色です。

祭神は大国主命です。

拝所の柱の下部、基礎の上部分は雨除けを兼ねているのでしょうか、金色の飾り金具で覆われ、獅子のレリーフが施されています。華やかさを示しています。細見ではクローズアップしていませんでした。

拝所の唐破風の兎毛通(懸魚)を違ったアングルから撮ったものを載せておきたいと思います。

鳳凰の彫刻です。

透かし垣は菱格子窓で、その上部の欄間には十二支と樹木などをモチーフにした透かし彫りが密度濃く施されています。 拝所の装飾彫刻と併せて、十分に鑑賞しようとすれば結構時間がかかります。 (当初のまとめにはいくつか取り上げていましたが削除します。)

この探訪の折に積み残した課題は拙ブログ記事「瀧尾神社細見」でご紹介中です ので、そちらを御覧いただけるとうれしいです。

瀧尾神社を出て、少し南下すると本町通の西側に 京阪電車とJRの「東福寺駅」 があります。

その先では、東大路通が東福寺交差点のところで、九条通と連結し、本町通の東側から九条通が高架になっています。

東福寺交差点の北側には、 「万寿寺」 の境内が広がっています。本町通から言えば、本町13丁目の通り沿いの民家が立ち並び、その東側背後にお寺が位置することになります。

万寿寺は元は、下京区万寿寺通高倉にあった六条内裏の中に、永長元年(1096)に建立された 六条御堂 を起こりとするお寺です。 鎌倉時代に浄土教を修する寺でしたが禅宗に転宗し、室町時代には足利氏の庇護を受け、禅宗五山の一つになった ようです。 天正年間(1573-1592)に現在地に移った のです。 (資料1)

この九条通の高架下に、「伏水街道第二橋」の石柱が残されています 。 本町13丁目と14丁目の間に、二之橋川が流れていたのです。その遺構です。

本町15丁目には、本町通りから少し東に入ったところに、 東福寺の「北門」 が見えます。

北門を横目で見ながら、少し南進すると本町16丁目。

東側に 「法性寺」 があります。 瀧尾神社からだと南に400mほどのところです 。 「大悲山一音院法性寺」と号する浄土宗西山禅林寺派の尼寺です 。 この辺りには、平安時代・延長3年(925)に藤原忠平が建立した法性寺があり、藤原氏の氏寺として栄え、広大な寺域と伽藍をかまえていたそうです 。しかし、兵火により堂宇は悉く焼失。この 旧法性寺の潅頂堂の遺仏と伝わる千手観音像(国宝・藤原初期)を安置することから、法性寺を寺名とするこの寺が近世頃に再建されたといわれているのです。

この二十七面千手観音立像は 「厄除観世音」 として知られています。 「洛陽三十三所観音霊場」の第21番札所です。

御詠歌

かれきしに みのりのふねの ほうせいぢ じょうぢのうみを やすくわたせる

かつての法性寺について、もう少しふれておきましょう。

忠平が建立したあと、寛弘3年(1006)に道長が五大堂を建立して氏寺としての面目を一新します。その後、忠通の時代には寺内に邸宅を構えたのです。

わたの原漕ぎ出でて見ればひさかたの雲居にまがふ沖つ白波

「百人一首」の76番目の歌で、「法性寺入道前関白太政大臣」作となっています。

法性寺関白と呼ばれたのが藤原忠通なのです。 (資料4)

忠通の時代の寺域は、「西は鴨川、東は東山山麓、北は法性寺一ノ橋、南は稲荷山に及んだというから、のちの東福寺と比べても広大であった」 (資料5)

つまり この法性寺域に九条道家が延応元年(1239)に東福寺を造営する のです。そして、法性寺は衰退します。

本町16丁目では、こんなレトロな店構えの 「上野酒店」 が目に止まります。「伏見街道」というブランド名の清酒や焼酎なども扱われているようです。

その先には、通りの東側に 「東山本町陵墓参考地」 という宮内庁管轄の一画があります。ここは、 大正13年(1924)に第85代・仲恭 (ちゅうきょう) 天皇の陵墓の可能性があると考えられ、陵墓参考地に指定 された経緯があるようです。 (資料6)

本町17丁目と本町18丁目の間には川が流れています。

この川に架けられているのが 「伏水街道第三橋」 です。 三之川が流れています。この川の東側上流には、東福寺三名橋が三之橋川の渓谷に架けられています。臥雲橋、そして紅葉の名所として有名な「通天橋」、さらに上流側に「偃月橋 (えんげつきょう) 」です。

西側の欄干。

「三之橋」を渡り北方向を振り返った本町通 です。 この景色では橋の手前を右側に道路を進むと東福寺の「中門」です。

中門の先には道路の北側に 「天得院」 、南側に 「芬陀院」 という塔頭があり、 東福寺「日下門」に至ります。

本町18丁目から本町19丁目の境、本町通の東側を少し入ると、東福寺の「南門」です。

この築地塀を境界にして、南門への道路全体が19丁目の地域になっています。

東福寺南大門 (南門) は桃山時代の建造物です。

(現在の東福寺のホームページに掲載の「東福寺境内と周辺地図」の案内では、南大門とせず南門と表記してあります。)

南門を入った正面の突き当たりに見えるのが 「勅使門」 です。この勅使門は西面しています。北西方向数十mのところに、南から東福寺境内に入るための 「六波羅門」 があります。現在の実質的な東福寺境内の南側の門はこの六波羅門になるようです。

本町通という呼称もあと少しとなりました。

つづく

参照資料

1) 『昭和京都名所圖會 洛東 上』 竹村俊則著 駸々堂 p37-38、p49-55

2) 瀧尾社 拾遺都名所図会 :「国際日本文化研究センター」

3) 瀧尾神社(たきおじんじゃ) :「HIGASHIYAMA」

4) 『百人一首』 全訳注 有吉保著 講談社学術文庫 p316-317

5) 『京の古道を歩く』 增田 潔著 光村推古書院 p175

6) 東山の皇室史跡(東山本町陵墓参考地) :「京都を感じる日々・古今往来Part1」

【 付記 】

「遊心六中記」と題しブログを開設していた「eo blog」が2017.3.31で終了しました。

ある日、ある場所を探訪したときの記録です。私の記憶の引き出しを維持したいという目的でこちらに適宜再録を続けています。

再録を兼ねた探訪記等のご紹介です。再読して適宜修正加筆、再編集も加えています。

少しはお役に立つかも・・・・・。他の記録もご一読いただけるとうれしいです。

補遺

東福寺 ホームページ

メニューの「拝観」をクリックすると「東福寺境内と周辺地図」が見られます。

上野酒店 ホームページ

陵墓参考地 :ウィキペディア

陵墓参考地

法性寺 :「洛陽三十三所観音巡礼」

法性寺 「古寺散策 らくがき庵」(堅田正夫氏)の目次の項目に掲載あり。

現在の法性寺について詳述されています。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -1 五条大橋、本町通を南へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -3 本町通~稲荷大社前~直違橋通に へ

探訪 [再録] 京都(洛東・洛南) 旧伏見街道を自転車で -4 直違橋通から旧伏見城下へ

こちらも関連箇所についてご覧いただけるとうれしいです。

スポット探訪 [再録] 東福寺とその周辺 -1 塔頭の門前を眺めて

9回のシリーズで、東福寺をご紹介しています。これはその1回目です。

スポット探訪 京都・東山 東福寺・文月にふたたび -1 天得院(桔梗の寺)

7回のシリーズで上掲では未探訪のところを中心に探訪したもののまとめです。

続きに、芬陀院(雪舟庭園)、洗玉澗・月下門・愛染堂・芭蕉句碑、東福禅堂、楼門、

開山堂・昭堂と庭園、普門院と庭園、回廊、通天橋、臥雲橋と道沿いの塔頭群をご紹介

しています。

スポット探訪 [再録] 京都・東山 泉涌寺山内 即成院と戒光寺

スポット探訪 [再録] 京都・東山 泉涌寺山内 雲龍院 -1 本堂(龍華殿)・霊明殿の石灯籠

スポット探訪 [再録] 京都・東山 泉涌寺山内 雲龍院 -2 境内庭園・蓮華の間・悟りの窓・走り大黒天

スポット探訪 [再録] 京都・東山 泉涌寺周辺の散策 御陵群・善能寺・来迎院 へ

スポット探訪 京都・洛東 瀧尾神社細見 -1 拝殿(天井の龍)へ

スポット探訪 京都・洛東 瀧尾神社細見 -2 社殿(本殿・拝所・透かし垣)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[探訪 [再録]] カテゴリの最新記事

-

スポット探訪 [再録] 京都・東山 鳥戸… 2018.02.06 コメント(2)

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -3 籔… 2018.01.28

-

探訪 [再録] 京都・七条通を歩く -1 … 2018.01.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.