PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

2018年1月24日の朝日新聞の南京都版に 「『石出し』の様子判明 宇治市 太閤堤跡の発掘調査」という見出しの報道が目にとまりました。そこに 現地説明会が1月27日の午後 に行われることが併せて記されていました。 地の利を生かし、現地説明会に参加しました。

冒頭の場所が今回の発掘調査の現地です。午後1時~3時の説明会時間帯の最初に集まっていた人々を対象にした最初の説明会に参加しました。宇治川の上流側、つまり南側からの眺め です。この景色の左方向数十mのところに、現在の宇治川右岸の堤防があります。

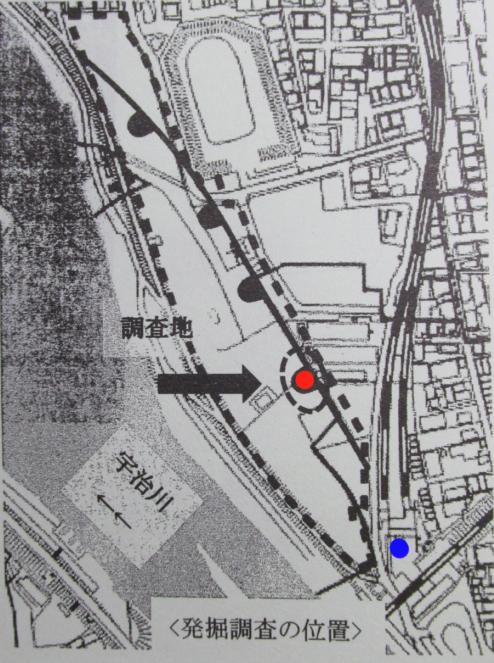

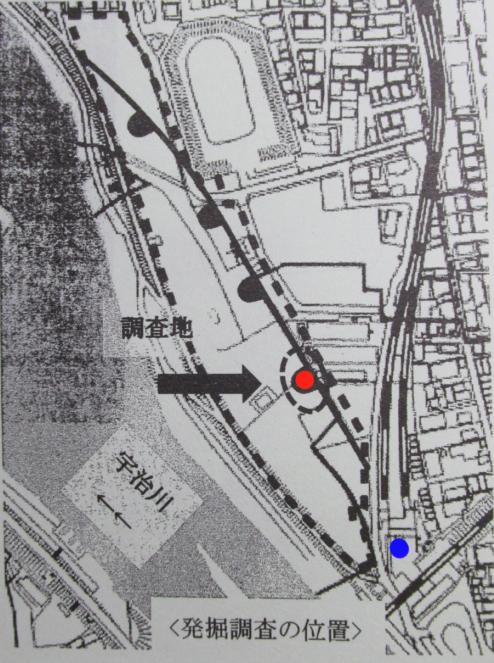

当日配布の 「史跡宇治川太閤堤跡発掘調査の概要」 (以下、概要資料と略す) から、 発掘調査の位置の地図 を切り出し引用します。

赤丸を追記したところが今回の発掘位置 です。 青丸を補足したのは京阪電車宇治駅の位置

今回の発掘調査は、2017年7月31日から行われている調査 です。今回は検出された 護岸施設の現地説明会で、宇治川太閤堤跡の発掘調査は多分今回で終了となる見通しだそうです 。

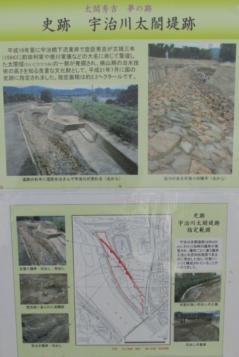

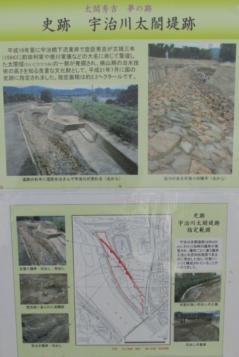

現地に掲示されていた説明パネルの1枚です。

太閤堤は、豊臣秀吉が宇治川と淀川に作らせた堤の総称です 。宇治川については、秀吉が伏見城を築城するのと絡めて、 宇治川の流れを付け替えて、宇治川を北方向にある伏見の城下に迂回させた のです。そして、宇治橋から豊後橋(現在の観月橋)まで 「槇島堤」 を築堤し、一方豊後橋から小倉に至る 「小倉堤」 を築堤して、 大和街道のルートを新たに作るという大土木工事を行った のです。 現在の宇治川左岸の堤防の位置は、秀吉が作らせた「槇島堤」の位置になるといいます。

このパネルで説明されていますが、 「史跡宇治川太閤堤跡」は、宇治川右岸に作られた治水施設、護岸施設の一部にあたります。

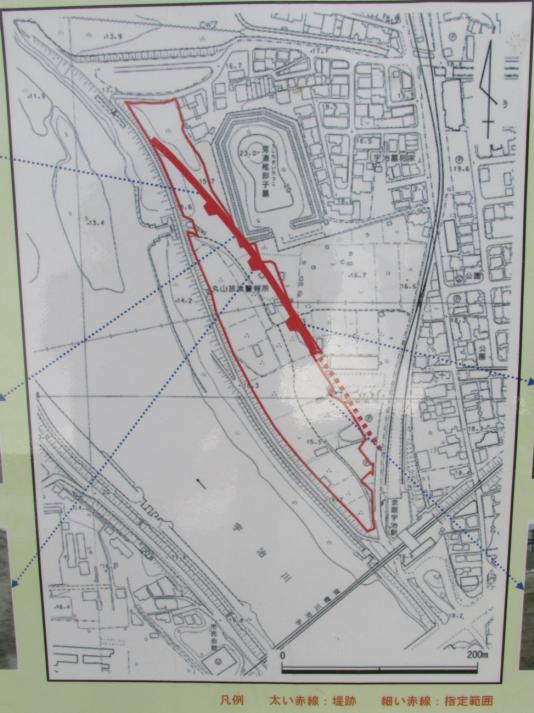

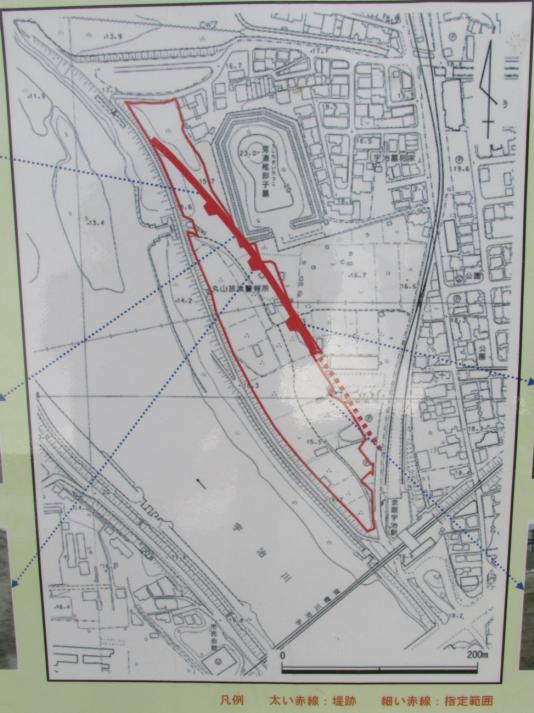

切り出したこの地図の 太い赤線と破線の部分が、宇治川右岸の堤跡の一部 なのです。

平成21年7月 に 当時の大規模治水工事の様子を現在に伝えるものとして国の史跡に指定されました 」 (概要資料より)

細い赤線で囲われた区域が史跡宇治川太閤堤跡の指定範囲 になっています。

発掘現場の西側から撮った全景と概要資料に掲載の「石出し4調査平面図」を並べました。

一連の発掘調査で確認できた 4基目の石出し なのです。「石出しは川に向かって舌状に張り出す形状をしています」 (概要資料、引用部分は以下同じ資料より) 。 護岸施設に付属として設けられた「川の流れをコントロールするための水制施設」の機能を持つそうです。

「石出し」と記されたプレートが置かれている箇所です。

東に回り、川岸側から眺めると、その前方(西)に宇治川に舌状に張り出す形の石出しが見えます。

「石出し」のプレートが置かれています。

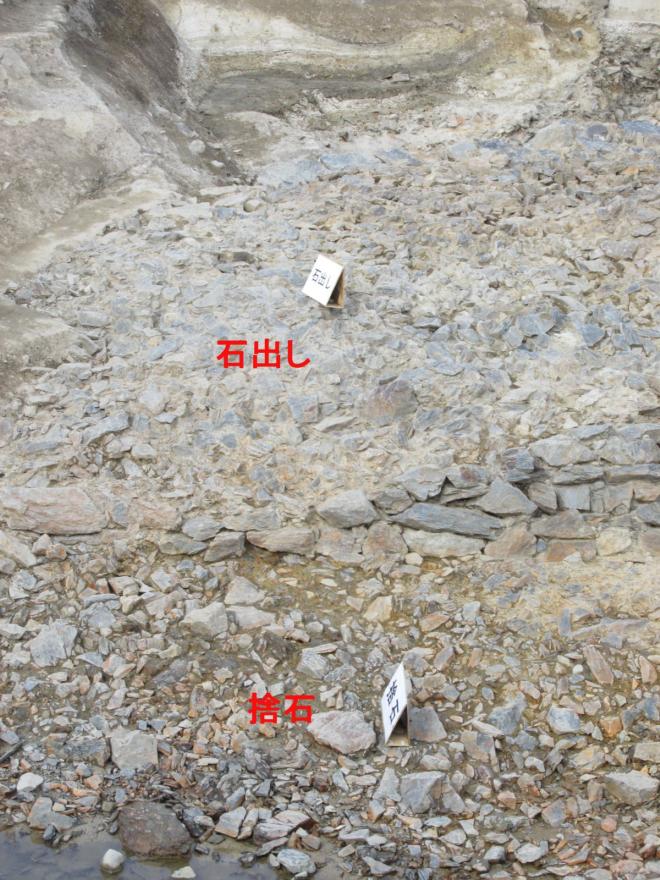

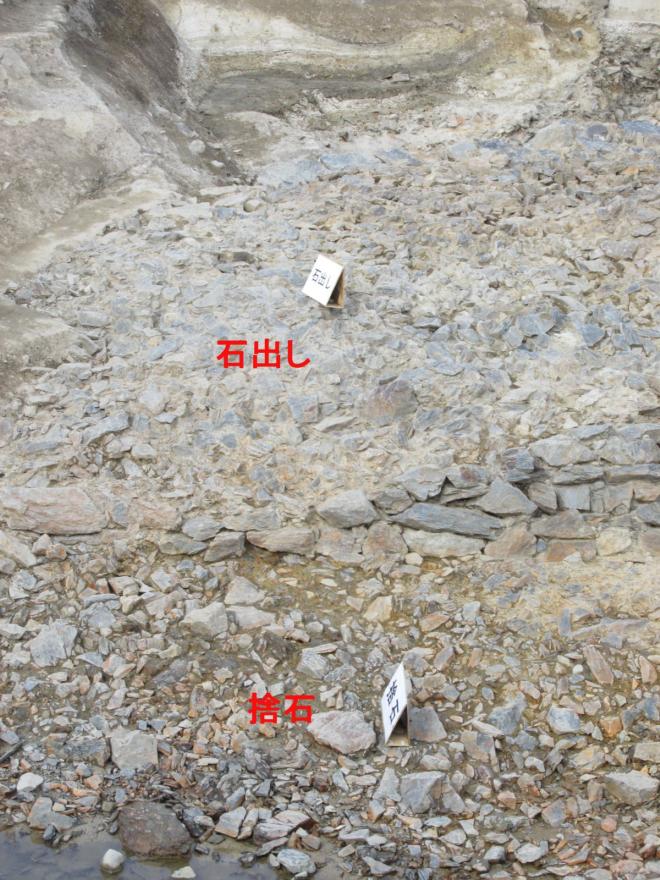

上流側(南)から石出しを眺めます と、 石出しの下半分の左側に「捨て石」と記すプレートが置かれています 。発掘現場の石出しは洪水やここに擁壁などが作られたことで 上部が壊された形の遺構 なっていますが、 石出しの天端の一部が河岸側に残っているそうです 。

「 石出しは下半部の土台となる礫(捨石)と上半部の石を石垣状に積んだ(石垣部)構造 をしています。」この石材は 宇治川の上流で採石された粘板岩 が使われているとか。

石出しは川床から石出し天端までの高さは約3m、石出しの幅は川岸との接続部分で8mあるそうです 。「現在確認できている石出しの長さは10mです。調査区外にもまだ続いており、 復元すると13mほどの長さになる と考えています」とか。そして、 石出しの「天端には50cmほどの粘板岩で亀の甲羅のように丸く覆い、内部に礫を詰めています」 。

この石出しは「河岸を掘り込んで作られており、石出しの下半部である捨石も河岸線まで続く構造」 であり、「 捨石は川岸の斜面の裾にも置かれており、川床から1.5mほどの高さまで拳大から人頭大の粘板岩の角礫を置いています。」

石出しの上流側(南側)

石出しの下流側(北側)

石出しを中心に上流側、下流側の両方に「石列」が検出されています 。これは調査区外まで続いているそうです。「 石列は捨石の上に設置され、途中で屈曲しています。石列は、川岸の斜面を保護する機能を持っていると考えています 」とのことです。

ただし、「 石列は 太閤堤築造当初に作られたのではなく、 後世に作られた可能性が高い と考えています。それは、下流側、上流側ともに石列は粘板岩だけではなく、 川原石を多く使用している からです。また、石列が後世の作り直しの場合、石列で使用している粘板岩は石出し本体が水流などの影響によって崩れた石材を利用しているという可能性が考えられます」とのこと。

上流側の石列は、直径5cmほどの木杭が検出されていて、石列のを作る時の基準杭と推定されている そうです。 こちらの石列には直線部分から、斜めになり、石出しに近いところでは円弧を描き川に向けて一段前に出ている形に作られていて、水流の流れを変える働きを果たしていた ようです。 下流側の「石列は円礫が詰められ天端が確認できます」 ということです。石出しを保護する機能を果たしていたのでしょうね。

これは、 以前の発掘調査で検出された石出し についての展示写真パネルです。そこに 「杭止め護岸と石出しの復元イラスト」 が掲載されています。イメージが湧きやすいかも知れません。

今回が「切り出し4」ということで、合計4カ所が発掘調査されてきたことになります。もう一つ、50mほど上流側に石出しの存在する可能性が推定できるそうですが、現在では発掘できない位置にあたるそうで、太閤鼓跡としては、今回の発掘調査で終了だそうです。その最後の機会の現地を見聞できてラッキーでした。

この調査結果から次のことが指摘できるそうです。

1) 川床の高さ 標高 12.3m~12.2m 上流から下流にかけ大きな変化なし。

切り出し4 切り出し3 切り出し2 切り出し1

川岸の高さ 標高17m以上 14.3m

石出しの高さ 3m 2.2m

石出しの長さ 13m 9m 7.5m 8.5m

2) 石出し1~4は平面が舌状の形状で側面が石垣のように積まれる構造が同じ。

同時期に作られたものと考えられる。

この後、現地周辺を少し巡りました。

宇治川右岸堤防上に回ったときに発掘場所(説明会開催場所)を撮ったものです。

西側から眺めた景色です。

つづく

参照資料

「史跡宇治川太閤堤跡発掘調査の概要」(現地説明会での配付資料)

発掘調査の区域に説明会用に設置された説明パネル

補遺

宇治川太閤堤跡 :「文化遺産オンライン」

てびき 平成24年度史跡宇治川太閤堤跡発掘調査 宇治市

宇治川太閤堤跡 :「コトバンク」

太閤堤の恩恵 ~都市河川へ~ :「水土の礎」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

2018年1月24日の朝日新聞の南京都版に 「『石出し』の様子判明 宇治市 太閤堤跡の発掘調査」という見出しの報道が目にとまりました。そこに 現地説明会が1月27日の午後 に行われることが併せて記されていました。 地の利を生かし、現地説明会に参加しました。

冒頭の場所が今回の発掘調査の現地です。午後1時~3時の説明会時間帯の最初に集まっていた人々を対象にした最初の説明会に参加しました。宇治川の上流側、つまり南側からの眺め です。この景色の左方向数十mのところに、現在の宇治川右岸の堤防があります。

当日配布の 「史跡宇治川太閤堤跡発掘調査の概要」 (以下、概要資料と略す) から、 発掘調査の位置の地図 を切り出し引用します。

赤丸を追記したところが今回の発掘位置 です。 青丸を補足したのは京阪電車宇治駅の位置

今回の発掘調査は、2017年7月31日から行われている調査 です。今回は検出された 護岸施設の現地説明会で、宇治川太閤堤跡の発掘調査は多分今回で終了となる見通しだそうです 。

現地に掲示されていた説明パネルの1枚です。

太閤堤は、豊臣秀吉が宇治川と淀川に作らせた堤の総称です 。宇治川については、秀吉が伏見城を築城するのと絡めて、 宇治川の流れを付け替えて、宇治川を北方向にある伏見の城下に迂回させた のです。そして、宇治橋から豊後橋(現在の観月橋)まで 「槇島堤」 を築堤し、一方豊後橋から小倉に至る 「小倉堤」 を築堤して、 大和街道のルートを新たに作るという大土木工事を行った のです。 現在の宇治川左岸の堤防の位置は、秀吉が作らせた「槇島堤」の位置になるといいます。

このパネルで説明されていますが、 「史跡宇治川太閤堤跡」は、宇治川右岸に作られた治水施設、護岸施設の一部にあたります。

切り出したこの地図の 太い赤線と破線の部分が、宇治川右岸の堤跡の一部 なのです。

平成21年7月 に 当時の大規模治水工事の様子を現在に伝えるものとして国の史跡に指定されました 」 (概要資料より)

細い赤線で囲われた区域が史跡宇治川太閤堤跡の指定範囲 になっています。

発掘現場の西側から撮った全景と概要資料に掲載の「石出し4調査平面図」を並べました。

一連の発掘調査で確認できた 4基目の石出し なのです。「石出しは川に向かって舌状に張り出す形状をしています」 (概要資料、引用部分は以下同じ資料より) 。 護岸施設に付属として設けられた「川の流れをコントロールするための水制施設」の機能を持つそうです。

「石出し」と記されたプレートが置かれている箇所です。

東に回り、川岸側から眺めると、その前方(西)に宇治川に舌状に張り出す形の石出しが見えます。

「石出し」のプレートが置かれています。

上流側(南)から石出しを眺めます と、 石出しの下半分の左側に「捨て石」と記すプレートが置かれています 。発掘現場の石出しは洪水やここに擁壁などが作られたことで 上部が壊された形の遺構 なっていますが、 石出しの天端の一部が河岸側に残っているそうです 。

「 石出しは下半部の土台となる礫(捨石)と上半部の石を石垣状に積んだ(石垣部)構造 をしています。」この石材は 宇治川の上流で採石された粘板岩 が使われているとか。

石出しは川床から石出し天端までの高さは約3m、石出しの幅は川岸との接続部分で8mあるそうです 。「現在確認できている石出しの長さは10mです。調査区外にもまだ続いており、 復元すると13mほどの長さになる と考えています」とか。そして、 石出しの「天端には50cmほどの粘板岩で亀の甲羅のように丸く覆い、内部に礫を詰めています」 。

この石出しは「河岸を掘り込んで作られており、石出しの下半部である捨石も河岸線まで続く構造」 であり、「 捨石は川岸の斜面の裾にも置かれており、川床から1.5mほどの高さまで拳大から人頭大の粘板岩の角礫を置いています。」

石出しの上流側(南側)

石出しの下流側(北側)

石出しを中心に上流側、下流側の両方に「石列」が検出されています 。これは調査区外まで続いているそうです。「 石列は捨石の上に設置され、途中で屈曲しています。石列は、川岸の斜面を保護する機能を持っていると考えています 」とのことです。

ただし、「 石列は 太閤堤築造当初に作られたのではなく、 後世に作られた可能性が高い と考えています。それは、下流側、上流側ともに石列は粘板岩だけではなく、 川原石を多く使用している からです。また、石列が後世の作り直しの場合、石列で使用している粘板岩は石出し本体が水流などの影響によって崩れた石材を利用しているという可能性が考えられます」とのこと。

上流側の石列は、直径5cmほどの木杭が検出されていて、石列のを作る時の基準杭と推定されている そうです。 こちらの石列には直線部分から、斜めになり、石出しに近いところでは円弧を描き川に向けて一段前に出ている形に作られていて、水流の流れを変える働きを果たしていた ようです。 下流側の「石列は円礫が詰められ天端が確認できます」 ということです。石出しを保護する機能を果たしていたのでしょうね。

これは、 以前の発掘調査で検出された石出し についての展示写真パネルです。そこに 「杭止め護岸と石出しの復元イラスト」 が掲載されています。イメージが湧きやすいかも知れません。

今回が「切り出し4」ということで、合計4カ所が発掘調査されてきたことになります。もう一つ、50mほど上流側に石出しの存在する可能性が推定できるそうですが、現在では発掘できない位置にあたるそうで、太閤鼓跡としては、今回の発掘調査で終了だそうです。その最後の機会の現地を見聞できてラッキーでした。

この調査結果から次のことが指摘できるそうです。

1) 川床の高さ 標高 12.3m~12.2m 上流から下流にかけ大きな変化なし。

切り出し4 切り出し3 切り出し2 切り出し1

川岸の高さ 標高17m以上 14.3m

石出しの高さ 3m 2.2m

石出しの長さ 13m 9m 7.5m 8.5m

2) 石出し1~4は平面が舌状の形状で側面が石垣のように積まれる構造が同じ。

同時期に作られたものと考えられる。

この後、現地周辺を少し巡りました。

宇治川右岸堤防上に回ったときに発掘場所(説明会開催場所)を撮ったものです。

西側から眺めた景色です。

つづく

参照資料

「史跡宇治川太閤堤跡発掘調査の概要」(現地説明会での配付資料)

発掘調査の区域に説明会用に設置された説明パネル

補遺

宇治川太閤堤跡 :「文化遺産オンライン」

てびき 平成24年度史跡宇治川太閤堤跡発掘調査 宇治市

宇治川太閤堤跡 :「コトバンク」

太閤堤の恩恵 ~都市河川へ~ :「水土の礎」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.