PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

阿弥陀堂門を入ってこの 御影堂前にある大きな銅造灯籠 を久しぶりに細見しました。

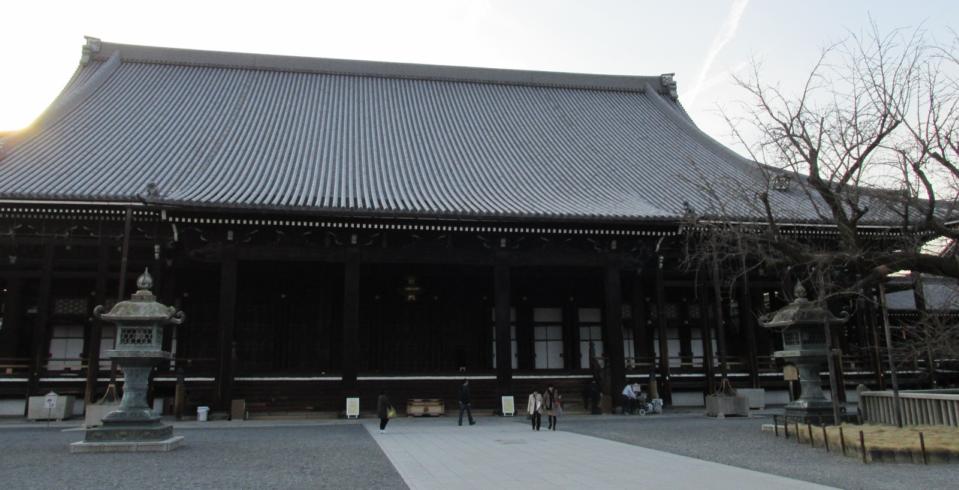

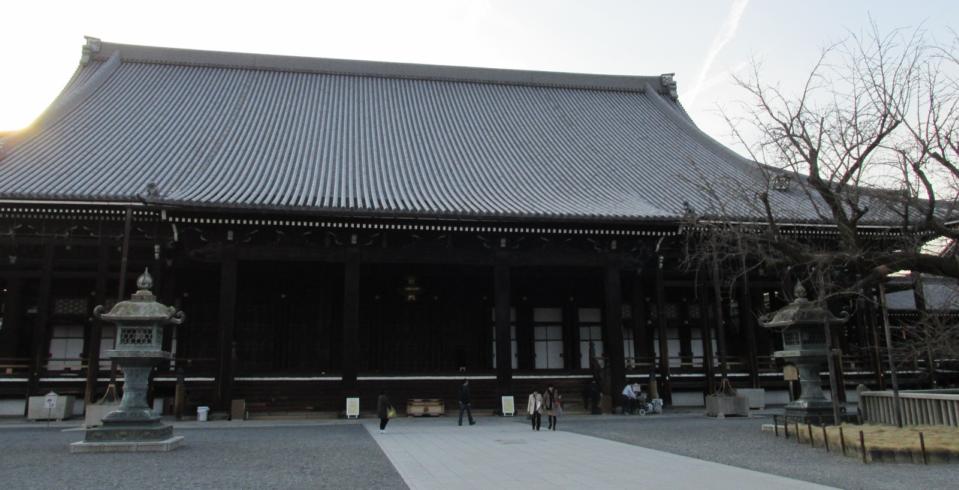

「西本願寺細見」でもご紹介しています。少し重複しますが、さらに観察してみたくて立ち寄りました。この景色は灯籠の各部を眺め、写真を撮った最後のものです。

ご関心のある方はお付き合いください。

阿弥陀堂門から境内を横切っていくと、冬枯れの幹と枝ばかりになった大樹がオブジェ風に眺められます。緑から黄色に変化する葉を一杯にこんもりと生い茂る姿を見慣れていますので、こんな枯れた感じも雰囲気が変わっていいものです。

大樹を回り込み、南側から北側の灯籠を眺めてみました。夕刻のせまる少し前の青空が見えます。

こちらは北西側から撮ったもの。南東方向の境内の広さが感じられるでしょう。南東隅に鐘楼の屋根が見えます。

灯籠の南面です。石造基壇の側面には3つの格狭間が見えます。そこには連子窓様の線刻が施されています。

それぞれの格狭間には、 姿態の異なる獅子 がレリーフされています。獅子の周囲の縁がおもしろい曲線になっています。基壇の格狭間に見る曲線形とも異なる形です。

下段の 基礎の帯状の上面には植物文様がレリーフされています 。上段の基礎部分はV字に凹んだ形状に造られていて、

上面の反花の部分が目立つ形になっているようです。石灯籠のこの部分の反花では蓮弁のデザインが多いと思いますが、この灯籠は屋根側面の懸魚の一つである 「猪の目」の形 の近い意匠が取り入れられています。

南東角から基礎部分を撮ってみました。

灯籠の竿の上下の節の部分には、半円球を六重に同心円の溝が囲む形の図柄が等間隔で飾られています。竿の胴部には、山形に一見ヒトの顔へと連想が繋がりそうな幾何学文様のレリーフが同心円文様3個分の上に描き出され、竿を装飾しています。この画像部分だけを見ると、縄文・弥生という時代に意識が直結していきそうです。

竿中央の珠紋帯と呼ばれる部分

竿の上半分という形に切り出すと、こんな感じになります。これもまた図柄の視点をずらせてみるおもしろさにつながります。

上掲画像から、 中台部分 を切り出してみました。 中台の下部は蓮弁請花がレリーフされている のは通常通りです。

中台の側面は、格狭間が複数個に仕切られることなく、横長のままで龍像がレリーフされています。

こちらは、西面の中台部分です。

火袋の部分は西面です。上掲の南面の火袋との違いが見られます。

火袋は上区・中区・下区と分けて眺められますが、この画像は笠の下の上区と中区あたりを撮っています。上掲南面の切り出し画像に見られる通り、下区は横長の格狭間に植物文様がレリーフされています。

一方、上区の方は格狭間が透かし彫りの文様となっています。

笠には天女像がレリーフされています 。そして、普通の灯籠だと笠の上に請花が載り頂点に宝珠がくる形式ですが、この灯籠では、宝形造の屋根の上の形式のように、 露盤・伏鉢・宝珠という形式 になっています。笠が六角形でなく、四角形なので露盤を載せる方がバランスが良いからでしょうか。

一瞥して通り過ぎるだけだと、気にも欠けない部分に目が向きます。

そして、この露盤の格狭間に描かれた図柄が、基壇の格狭間の図柄と照応しています。

なかなか凝った意匠の灯籠です。

もう一つの面を同様に撮ってみました。

こちらは、御影堂に向かって左側、つまり 南側の灯籠 を北側から撮った全景です。

白い築地塀まで境内地が広々としています。余談ですが、築地塀の南側が有名な飛雲閣のあるところです。

こちらは対の灯籠ですので、基本は一緒です。

この灯籠の方は基礎、中台、笠の部分をぐるりと巡りながら写真を撮ってみました。

次のようになります。

まずは基礎の格狭間にレリーフされた獅子です。

北面

西面

南面

東面

次は中台部分です。こちらも同様に北面から始めたと記憶します。

最後に笠にレリーフされた天女像です。

こうして観察していくと、一つの灯籠の装飾彫刻が面の方向によって、太陽光や風雨などの影響度合いが異なることに気づきます。

御影堂前の青銅製灯籠の細見をこれで終わります。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

『図説 歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社

補遺

灯籠 :ウィキペディア

灯籠 :「コトバンク」

銅造燈籠 国宝 :「興福寺」

上野東照宮の銅燈籠 :「気ままに江戸 散歩・味・読書の記録」

灯籠の意味とは?灯籠とは何か、解説いたします :「終活ねっと」

第75回 「篭」と「籠」 2010.11.4 :「三省堂ワードワイズ・ウェブ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 諸物細見 -1 西本願寺阿弥陀堂門 へ

阿弥陀堂門を入ってこの 御影堂前にある大きな銅造灯籠 を久しぶりに細見しました。

「西本願寺細見」でもご紹介しています。少し重複しますが、さらに観察してみたくて立ち寄りました。この景色は灯籠の各部を眺め、写真を撮った最後のものです。

ご関心のある方はお付き合いください。

阿弥陀堂門から境内を横切っていくと、冬枯れの幹と枝ばかりになった大樹がオブジェ風に眺められます。緑から黄色に変化する葉を一杯にこんもりと生い茂る姿を見慣れていますので、こんな枯れた感じも雰囲気が変わっていいものです。

大樹を回り込み、南側から北側の灯籠を眺めてみました。夕刻のせまる少し前の青空が見えます。

こちらは北西側から撮ったもの。南東方向の境内の広さが感じられるでしょう。南東隅に鐘楼の屋根が見えます。

灯籠の南面です。石造基壇の側面には3つの格狭間が見えます。そこには連子窓様の線刻が施されています。

それぞれの格狭間には、 姿態の異なる獅子 がレリーフされています。獅子の周囲の縁がおもしろい曲線になっています。基壇の格狭間に見る曲線形とも異なる形です。

下段の 基礎の帯状の上面には植物文様がレリーフされています 。上段の基礎部分はV字に凹んだ形状に造られていて、

上面の反花の部分が目立つ形になっているようです。石灯籠のこの部分の反花では蓮弁のデザインが多いと思いますが、この灯籠は屋根側面の懸魚の一つである 「猪の目」の形 の近い意匠が取り入れられています。

南東角から基礎部分を撮ってみました。

灯籠の竿の上下の節の部分には、半円球を六重に同心円の溝が囲む形の図柄が等間隔で飾られています。竿の胴部には、山形に一見ヒトの顔へと連想が繋がりそうな幾何学文様のレリーフが同心円文様3個分の上に描き出され、竿を装飾しています。この画像部分だけを見ると、縄文・弥生という時代に意識が直結していきそうです。

竿中央の珠紋帯と呼ばれる部分

竿の上半分という形に切り出すと、こんな感じになります。これもまた図柄の視点をずらせてみるおもしろさにつながります。

上掲画像から、 中台部分 を切り出してみました。 中台の下部は蓮弁請花がレリーフされている のは通常通りです。

中台の側面は、格狭間が複数個に仕切られることなく、横長のままで龍像がレリーフされています。

こちらは、西面の中台部分です。

火袋の部分は西面です。上掲の南面の火袋との違いが見られます。

火袋は上区・中区・下区と分けて眺められますが、この画像は笠の下の上区と中区あたりを撮っています。上掲南面の切り出し画像に見られる通り、下区は横長の格狭間に植物文様がレリーフされています。

一方、上区の方は格狭間が透かし彫りの文様となっています。

笠には天女像がレリーフされています 。そして、普通の灯籠だと笠の上に請花が載り頂点に宝珠がくる形式ですが、この灯籠では、宝形造の屋根の上の形式のように、 露盤・伏鉢・宝珠という形式 になっています。笠が六角形でなく、四角形なので露盤を載せる方がバランスが良いからでしょうか。

一瞥して通り過ぎるだけだと、気にも欠けない部分に目が向きます。

そして、この露盤の格狭間に描かれた図柄が、基壇の格狭間の図柄と照応しています。

なかなか凝った意匠の灯籠です。

もう一つの面を同様に撮ってみました。

こちらは、御影堂に向かって左側、つまり 南側の灯籠 を北側から撮った全景です。

白い築地塀まで境内地が広々としています。余談ですが、築地塀の南側が有名な飛雲閣のあるところです。

こちらは対の灯籠ですので、基本は一緒です。

この灯籠の方は基礎、中台、笠の部分をぐるりと巡りながら写真を撮ってみました。

次のようになります。

まずは基礎の格狭間にレリーフされた獅子です。

北面

西面

南面

東面

次は中台部分です。こちらも同様に北面から始めたと記憶します。

最後に笠にレリーフされた天女像です。

こうして観察していくと、一つの灯籠の装飾彫刻が面の方向によって、太陽光や風雨などの影響度合いが異なることに気づきます。

御影堂前の青銅製灯籠の細見をこれで終わります。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

『図説 歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社

補遺

灯籠 :ウィキペディア

灯籠 :「コトバンク」

銅造燈籠 国宝 :「興福寺」

上野東照宮の銅燈籠 :「気ままに江戸 散歩・味・読書の記録」

灯籠の意味とは?灯籠とは何か、解説いたします :「終活ねっと」

第75回 「篭」と「籠」 2010.11.4 :「三省堂ワードワイズ・ウェブ」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 諸物細見 -1 西本願寺阿弥陀堂門 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2018.03.18 01:02:05 コメントを書く

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

-

観照 大阪 あべのハルカス美術館 [徳… 2024.06.14

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.09 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.