PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

14日、長江家住宅を拝見に出かけ、気温38.5度と報じられた頃を含めて、前祭の山鉾巡りをしました。先日、今年の前祭での鉾建ての途中経過をご紹介しています。

まずは、その完成形としての該当鉾のご紹介から始めます。

冒頭の景色は、勿論 「長刀鉾」を四条通の南側歩道から眺めたもの 。昼間の四条通はほぼ平日通りに自動車やバスがひっきりなしに走行しています。

長刀鉾に近づき、車の途切れる瞬間に全景を撮りました。

鉾の中央部をクローズアップします。鉾の前後には山形提灯が飾られています。

夜には灯火が入り、宵山の雰囲気が盛り上がるのです。

宵山までは、鉾に囃子方が乗り込む囃子台のところ、つまり鉾の上内部に上り、一般観光客が有料ですが拝観できます。拝観に上り写真を撮る人が写っています。

鉾の中央には、屋根を貫き真木が立てられ、屋根のすぐ上はあみ隠しがされています。

真木は縄で縛り赫熊 (しゃぐま) が作られています。髷のようなものが7つ並んでいますね。それです。下から2つめと3つめの間に榊が横に伸びています。(南東側からの眺め)

上に見える赤いには大幡です。

「天王座」です。

「天王座」です。

和泉小次郎親衡の衣裳着の人形が祀られています。

宵山の夜の見物、巡行当日の観覧で、これを眺めることはないでしょう。望遠鏡を携えた観覧者ならできるでしょうが・・・・。それよりも山鉾の懸装品等に「動く美術館」として目を奪われることでしょう。

ズーム機能付のハンディなデジカメで、手持ちで最大にズームアップしてやっと撮れたもの。

長刀鉾には、この日、鉾の胴廻りに透明シートの覆いが被せてありませんでしたので、ラッキーでした。南側の歩道から眺めた長刀鉾の右側面です。鉾の位置でいえば南側面。

囃子台の下に、 下水引が三枚重ねられ、その下が胴掛です。

下水引は上から、一番、二番、三番と三枚が重ねられています。下水引は平成20年(2008)度までに全面新調されています。この一番水引は多分、以前のものを巡行当日までの展示として使われているものと推測します。

二番水引の一部を中心にズームアップ。この三本爪の金龍を撮りたかったのです。その下の三番水引もまた、龍の意匠です。

屋根の前面の 鯱飾り

屋根の前面の 鯱飾り

鉾の後部、西側面です。

鉾頭の大長刀にご注目。 長刀は疫病邪悪をはらうものとして、巡行の先頭にたちます。

長刀の刃は南を向いています。御所と八坂神社の方向にこの位置で刃先が向くことを避けているのです。 四条通の四条麩屋町で注連縄切りが行われて、鉾が四条通を東に八坂神社の方向へ進むとき、刃先は南に向いた状態のまま、つまり神社側からは大長刀の側面が見えるだけです。

函谷鉾 です。

函谷鉾の真木。赫熊の形が長刀鉾とは異なります。天王台が見づらいでしょうが、これも長刀鉾と違って、屋根がかなり上に取り付けてあります。

函谷鉾の鉾頭は、飾りが正面を向いているので、この画像では見られませんが、右の会所のビルのうえにその飾りがシンボルとして設置されてます。三角形に三日月形が上についた形です。

三角形は山稜を表し、 「函谷関の山稜にかかる三日月」 をシンボライズしているそうです。古代中国の 孟嘗君の「鶏鳴狗盗」の故事に由来 します。

大幡 のすぐ下に 角幡 が見えます。大幡のところも形状が全く違います。

屋根を南側歩道からみた景色。鉾建ての折りに撮った作業中の完成形がこの赤い網隠しです。屋根の両端の覆屋根は宵山まで。

天水引には、八坂神社の紋章が象られています。

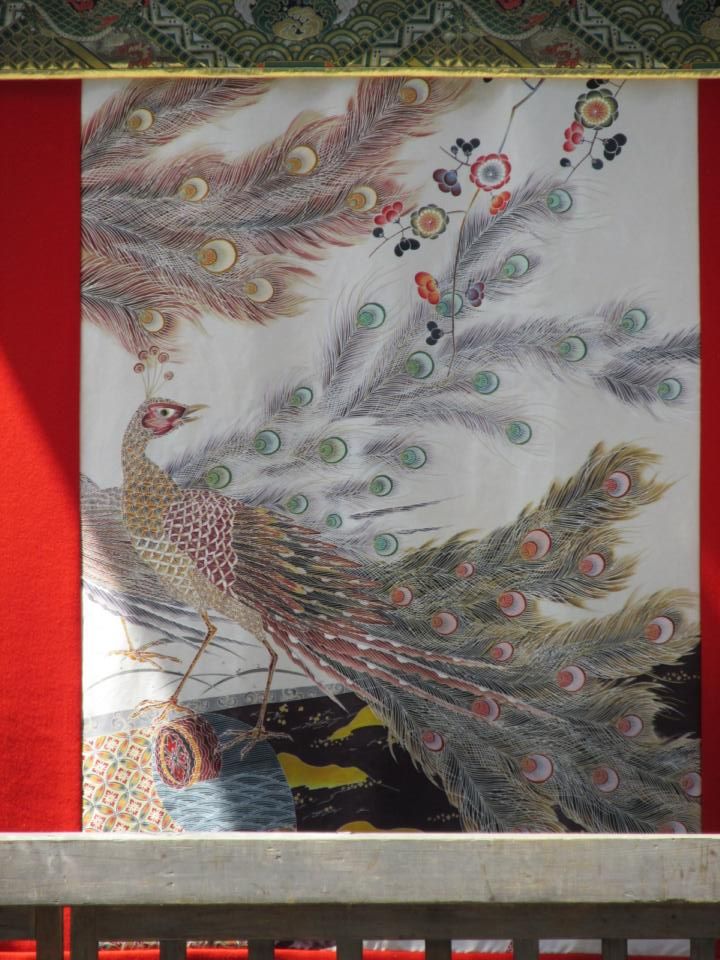

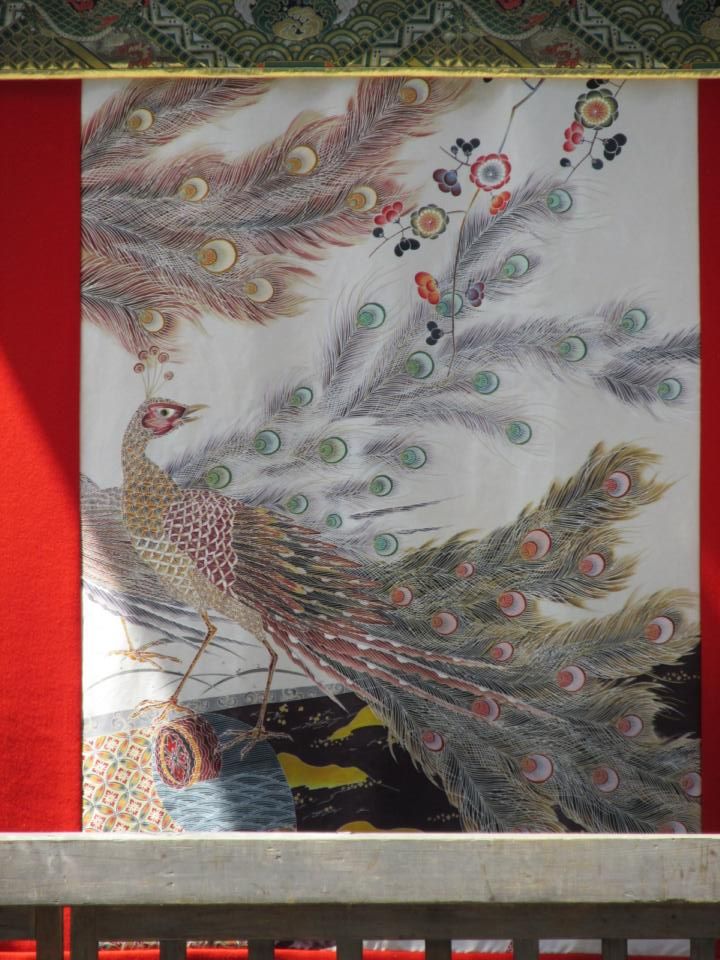

鉾の右側(南側面)の 下水引と胴掛 です。透明のシートが被せてありますが、まあまあ全容を眺めることができました。 この水引は 、 山鹿精華(1885~1981)の手織錦「群鶏草花図」 です。胴掛には 「梅に虎文」の17世紀李氏朝鮮絨毯 を含め3種の絨毯が組み合わされています。

函谷鉾を南西側から眺めた景色です。

函谷鉾を南西側から眺めた景色です。

池坊の学舎には、こんな飾り付けがしてありました。鶏鉾はこの南に見えます。

鶏鉾を真正面から眺めた姿。鉾は駒形提灯にスッポリ隠れています。

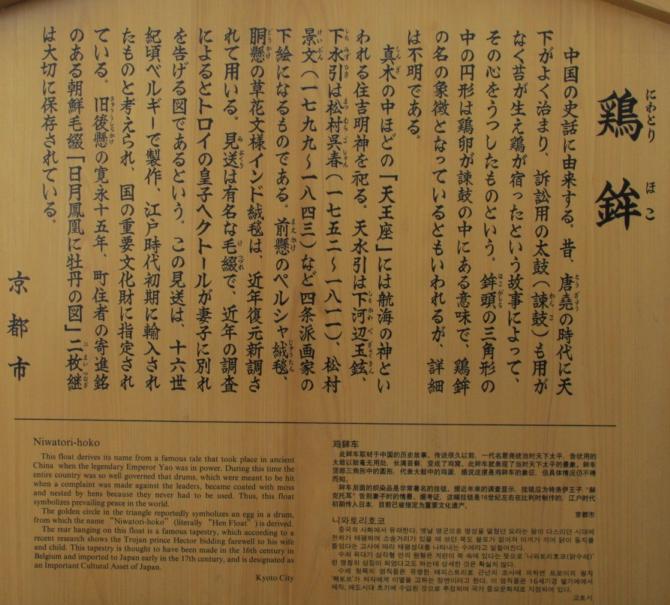

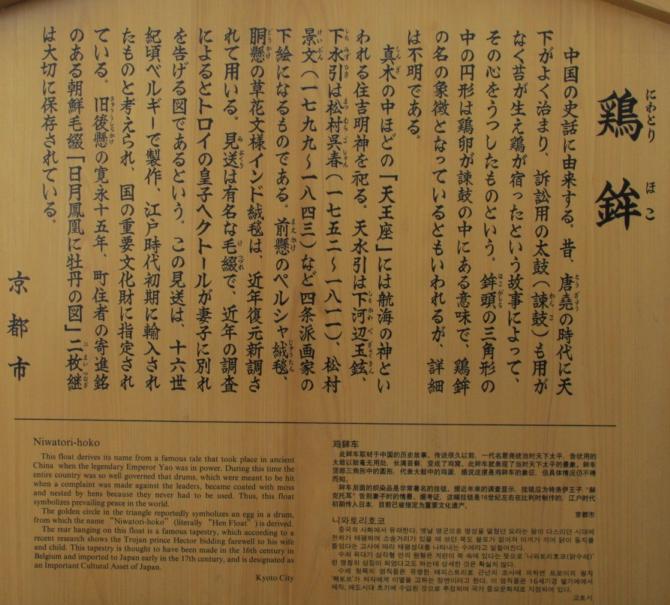

駒札

鉾正面の屋根の裏側の装飾と正面の鶏の彩色彫刻がいいですね。かなり褪色してきています。当初は極彩色だったことでしょう。

中国・堯の時代の故事に由来する鶏鉾です。設置されている諫鼓(訴訟用の太鼓)が使われることなく、天下がよく治まり、諫鼓に苔が生え、鶏の栖になったといいます。疫病を避け、平和を祈願する思いが込められているのでしょう。

天水引は、四条派画家・下川辺玉鉉の下絵による作品です。

こちらは、鉾の背後(現在位置での南側)の同じ位置の装飾彫刻。勿論、こちらも鶏です。

さて、鉾建てを経て、続きの鉾の姿を見物に参りましょう。

つづく

参照資料

長刀鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

函谷鉾 ホームページ

補遺

長刀鉾祇園囃子保存会 練習(2013年7月4日) :YouTube

函谷鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

鶏鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

14日、長江家住宅を拝見に出かけ、気温38.5度と報じられた頃を含めて、前祭の山鉾巡りをしました。先日、今年の前祭での鉾建ての途中経過をご紹介しています。

まずは、その完成形としての該当鉾のご紹介から始めます。

冒頭の景色は、勿論 「長刀鉾」を四条通の南側歩道から眺めたもの 。昼間の四条通はほぼ平日通りに自動車やバスがひっきりなしに走行しています。

長刀鉾に近づき、車の途切れる瞬間に全景を撮りました。

鉾の中央部をクローズアップします。鉾の前後には山形提灯が飾られています。

夜には灯火が入り、宵山の雰囲気が盛り上がるのです。

宵山までは、鉾に囃子方が乗り込む囃子台のところ、つまり鉾の上内部に上り、一般観光客が有料ですが拝観できます。拝観に上り写真を撮る人が写っています。

鉾の中央には、屋根を貫き真木が立てられ、屋根のすぐ上はあみ隠しがされています。

真木は縄で縛り赫熊 (しゃぐま) が作られています。髷のようなものが7つ並んでいますね。それです。下から2つめと3つめの間に榊が横に伸びています。(南東側からの眺め)

上に見える赤いには大幡です。

「天王座」です。

「天王座」です。

和泉小次郎親衡の衣裳着の人形が祀られています。

宵山の夜の見物、巡行当日の観覧で、これを眺めることはないでしょう。望遠鏡を携えた観覧者ならできるでしょうが・・・・。それよりも山鉾の懸装品等に「動く美術館」として目を奪われることでしょう。

ズーム機能付のハンディなデジカメで、手持ちで最大にズームアップしてやっと撮れたもの。

長刀鉾には、この日、鉾の胴廻りに透明シートの覆いが被せてありませんでしたので、ラッキーでした。南側の歩道から眺めた長刀鉾の右側面です。鉾の位置でいえば南側面。

囃子台の下に、 下水引が三枚重ねられ、その下が胴掛です。

下水引は上から、一番、二番、三番と三枚が重ねられています。下水引は平成20年(2008)度までに全面新調されています。この一番水引は多分、以前のものを巡行当日までの展示として使われているものと推測します。

二番水引の一部を中心にズームアップ。この三本爪の金龍を撮りたかったのです。その下の三番水引もまた、龍の意匠です。

屋根の前面の 鯱飾り

屋根の前面の 鯱飾り

鉾の後部、西側面です。

鉾頭の大長刀にご注目。 長刀は疫病邪悪をはらうものとして、巡行の先頭にたちます。

長刀の刃は南を向いています。御所と八坂神社の方向にこの位置で刃先が向くことを避けているのです。 四条通の四条麩屋町で注連縄切りが行われて、鉾が四条通を東に八坂神社の方向へ進むとき、刃先は南に向いた状態のまま、つまり神社側からは大長刀の側面が見えるだけです。

函谷鉾 です。

函谷鉾の真木。赫熊の形が長刀鉾とは異なります。天王台が見づらいでしょうが、これも長刀鉾と違って、屋根がかなり上に取り付けてあります。

函谷鉾の鉾頭は、飾りが正面を向いているので、この画像では見られませんが、右の会所のビルのうえにその飾りがシンボルとして設置されてます。三角形に三日月形が上についた形です。

三角形は山稜を表し、 「函谷関の山稜にかかる三日月」 をシンボライズしているそうです。古代中国の 孟嘗君の「鶏鳴狗盗」の故事に由来 します。

大幡 のすぐ下に 角幡 が見えます。大幡のところも形状が全く違います。

屋根を南側歩道からみた景色。鉾建ての折りに撮った作業中の完成形がこの赤い網隠しです。屋根の両端の覆屋根は宵山まで。

天水引には、八坂神社の紋章が象られています。

鉾の右側(南側面)の 下水引と胴掛 です。透明のシートが被せてありますが、まあまあ全容を眺めることができました。 この水引は 、 山鹿精華(1885~1981)の手織錦「群鶏草花図」 です。胴掛には 「梅に虎文」の17世紀李氏朝鮮絨毯 を含め3種の絨毯が組み合わされています。

函谷鉾を南西側から眺めた景色です。

函谷鉾を南西側から眺めた景色です。

池坊の学舎には、こんな飾り付けがしてありました。鶏鉾はこの南に見えます。

鶏鉾を真正面から眺めた姿。鉾は駒形提灯にスッポリ隠れています。

駒札

鉾正面の屋根の裏側の装飾と正面の鶏の彩色彫刻がいいですね。かなり褪色してきています。当初は極彩色だったことでしょう。

中国・堯の時代の故事に由来する鶏鉾です。設置されている諫鼓(訴訟用の太鼓)が使われることなく、天下がよく治まり、諫鼓に苔が生え、鶏の栖になったといいます。疫病を避け、平和を祈願する思いが込められているのでしょう。

天水引は、四条派画家・下川辺玉鉉の下絵による作品です。

こちらは、鉾の背後(現在位置での南側)の同じ位置の装飾彫刻。勿論、こちらも鶏です。

さて、鉾建てを経て、続きの鉾の姿を見物に参りましょう。

つづく

参照資料

長刀鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

函谷鉾 ホームページ

補遺

長刀鉾祇園囃子保存会 練習(2013年7月4日) :YouTube

函谷鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

鶏鉾 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated

2018.07.16 22:01:18 コメントを書く

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

-

観照 大阪 あべのハルカス美術館 [徳… 2024.06.14

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.09 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.