PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

11月初旬に、JR和歌山線・畠田駅前を集合場所とする史跡探訪講座に参加しました。その時の記録整理を兼ねて、古代から 「片岡」と称された地域 をご紹介します。 片岡は、大和川が河内へ抜ける交通の要衝に位置し、記紀や万葉集などに登場する地名です 。 (資料1)

「葛下 (かつげ) 川流域、現河合・王寺・上牧・香芝(かしば)各町、大和高田市にわたる一帯の総称で、『片岡の葦田』ともいわれた」という地域です。 (資料2)

また、法隆寺所蔵の観音菩薩光背銘(694年)に 「片岡王寺」 片岡僧寺 として登場するそうです。この片岡王寺から王寺という地名が由来すると言います。一方で郷名「品治(ホムチ)」が王寺に転訛したと考える説もあるようです。 (資料1)

余談ですが、畠田駅の傍に 王寺町の公式マスコット(平成25年;2013年に公式認定)「雪丸」 が設置されています。「男の子、おちゃめで初心な1歳、趣味はお散歩と日向ぼっこ」という設定だそうです。ゆるキャラグランプリ2014では第11位に躍進したとか(2013は第760位)。2018年2月の奈良日日新聞主催第8回県内ゆるキャラ大集合&大投票1位(5連覇殿堂入り)だそうです。

尚、雪丸は飛鳥時代に 聖徳太子のペット として生きた犬で、その時代に出会った達磨大師を慕い、達磨大師の墓の丑寅(北東)に葬られたといいます。 (資料3)

駅前にこの案内図が設置されています。

この案合図から切り出した部分図に 色丸を追記したところが、今回の主な史跡探訪地です 。今回ご紹介する (にんじはいじ) 」だけが、王寺町の南端境界から少し南に入った香芝市 (かしばし) の北端に所在します。 この部分図から南に少し外れてしまいます。

史跡尼寺廃寺

(にんじはいじ)

」 (北廃寺)

に至ります。

史跡尼寺廃寺

(にんじはいじ)

」 (北廃寺)

に至ります。

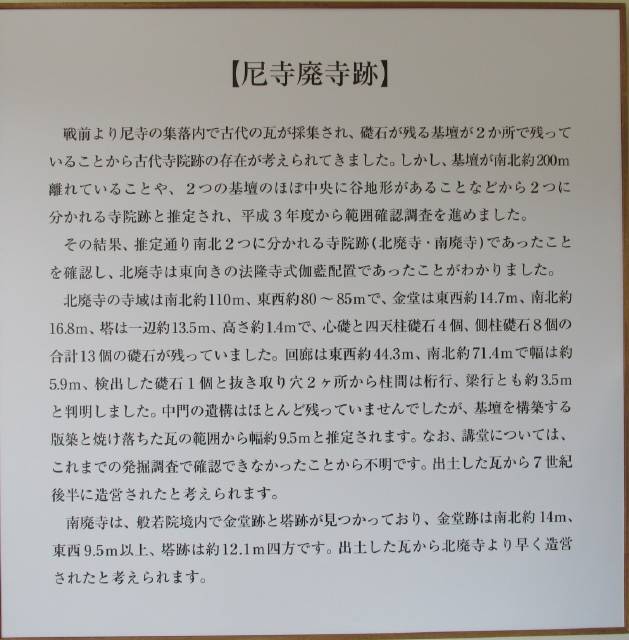

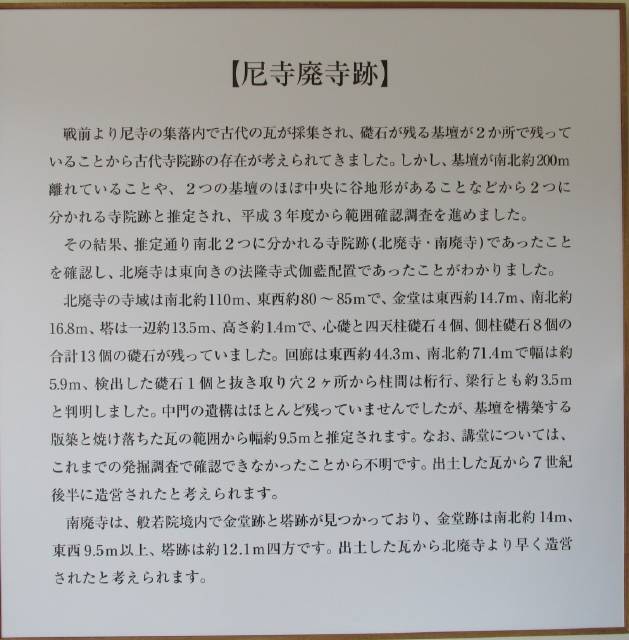

尼寺廃寺は2つの白鳳(7世紀後半)寺院跡が確認されています 。 「南廃寺」 は薬師堂に残る礎石群や般若院に使用されている基壇が主要建物と推定されているそうです。般若院境内地は北廃寺から200mほど南になります。

尼寺廃寺(北廃寺)と南廃寺との位置関係はこちらの地図(Mapion)をご覧ください。

「尼寺廃寺跡」史跡碑の傍に、 「尼寺廃寺跡学習館」 があります。後で内部を見学しました。まずは発掘調査後に整備された尼寺廃寺跡へ。

平成3年(1991)度から発掘調査が行われ、 尼寺北廃寺は東面する法隆寺式伽藍である ことがわかったといいます。 (資料1,4)

北に金堂、南に塔が配置され、それを回廊で囲むという伽藍配置です。

「寺域は東門からのびる築地塀で囲まれています。出土した瓦から、7世紀半ば過ぎに塔から造営を始め、続いて金堂と回廊を整備し、7世紀後半に完成したことがわかりました。その後、8世紀には伽藍の大半が焼失したと考えられます。」 (説明碑より転記)

この尼寺北廃寺は、788年に成立した『上宮皇太子菩薩伝』に記す聖徳太子建立寺院の一つの 「般若尼寺」に比定される そうです。尚、12世紀に成立した 『七大寺巡礼記』では片岡寺と同一としている そうです。 (資料1)

塔跡側から北を眺めた景色。基壇のところが 「金堂跡」 です。

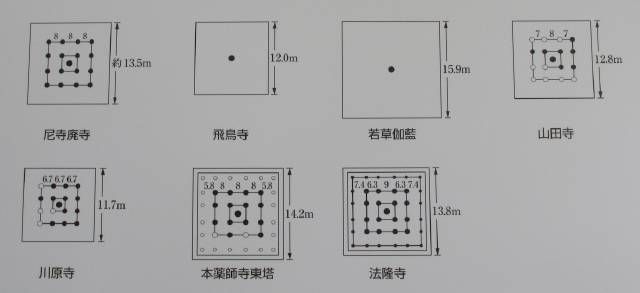

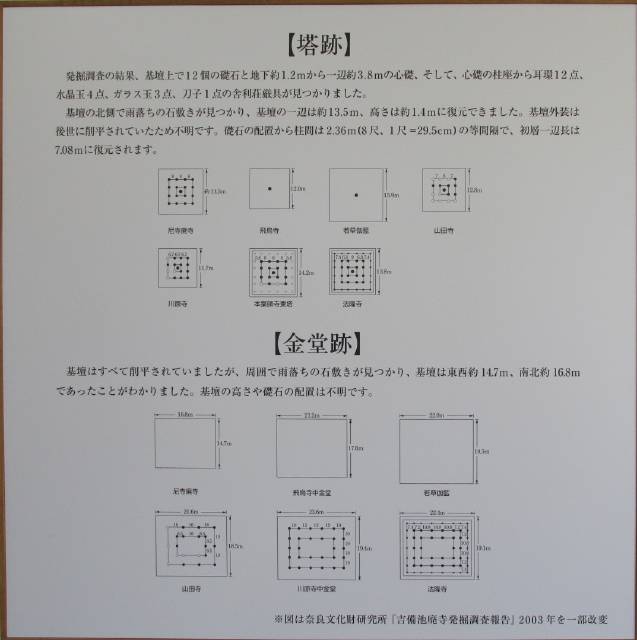

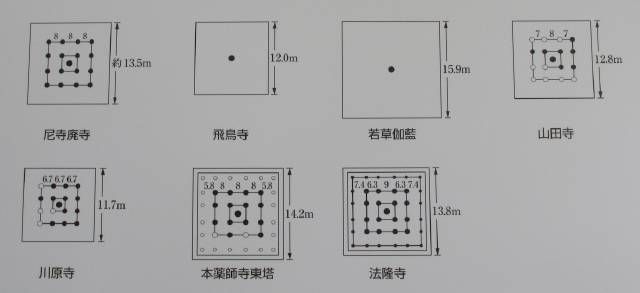

学習館に展示されたパネルから切り出した金堂の規模比較図です。 上段左端が尼寺廃寺 です。現存する法隆寺と比較しても、かなり大きな金堂が存在したことがわかります。

金堂跡から南を眺めた景色。塔跡の基壇です。

塔跡基壇上の北西側から南東方向の基壇面を眺めた景色

北からの眺め

北からの眺め

南からの眺め

南からの眺め

北東側から南西方向を眺めた塔礎石

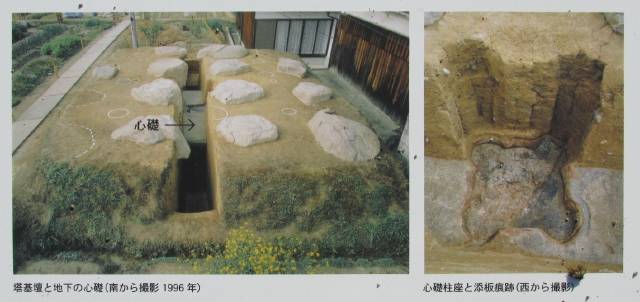

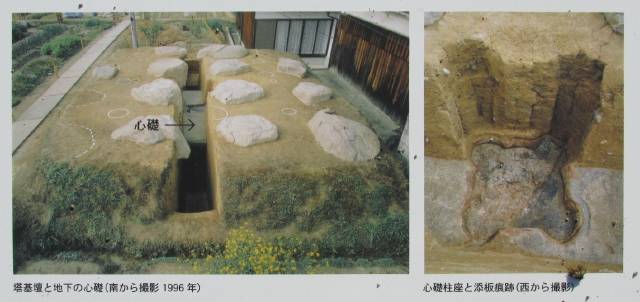

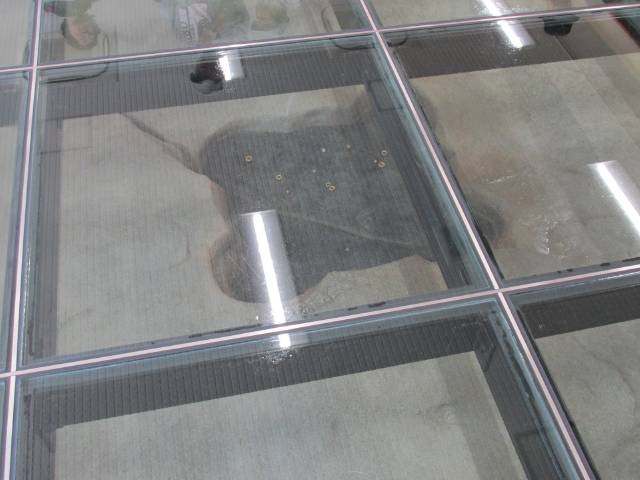

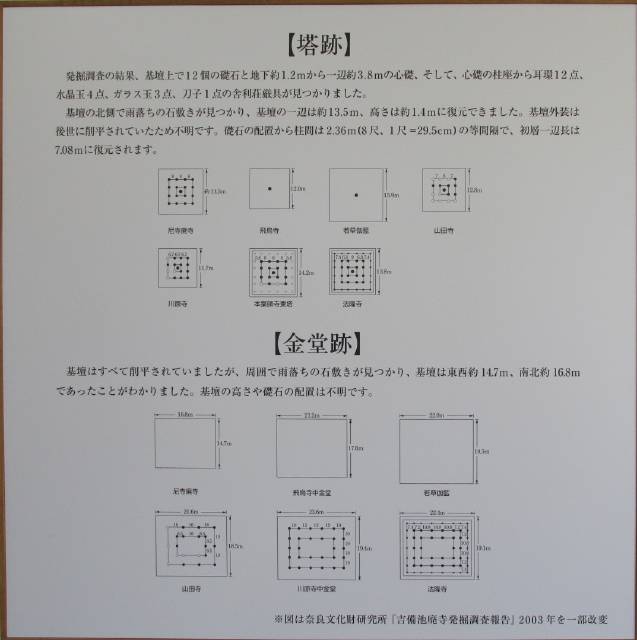

塔跡で見つかった心柱を据える 心礎は一辺約3.8mのほぼ正方形の巨石であり、現存するものでは日本最大級 だといいます。 (資料1,4) その 心礎は地下約1.2mに据えられていた のです。心礎は発掘時の写真を陶板にして表示されています。 (説明碑より)

基壇の高さは約1.4mで、硬くたたき締めた版築で構築され、塔は16個の礎石と心礎によって柱を支える構造で、三重の塔が想定されている ようです。「心柱を据える柱座の四方には4本の添柱孔が彫り込まれているそうです。そして添板で囲われていたと推定されています。礎石の配置から柱の間隔は2.36mの等間隔で、塔の初層の一辺は7.08mに復元できるそうです。 (説明碑、資料4)

塔の基壇は一辺が約13.5mで、法隆寺の塔の基壇とほぼ同じ大きさ だとか。

西から眺めた北側の回廊

西から眺めた北側の回廊

北から眺めた西側の回廊

北から眺めた西側の回廊

回廊の北西隅から南東方向を眺めた景色。左手前方の建物が尼寺廃寺跡学習館 です。

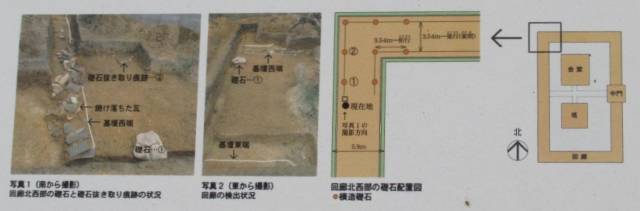

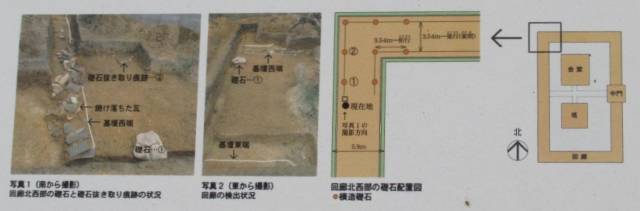

回廊は東西約44m、南北約71mの規模 だそうです。柱を支える礎石はほとんど失われていて、北西部分で礎石1個と礎石を抜き取った痕跡が2か所で見つかったといいます。現在はその位置に基づいて模造の礎石が置かれています。 (説明碑より)

北から眺めた東側の回廊・中門

北から眺めた東側の回廊・中門

回廊の北東角の外側から南西方向を眺めた景色

この片岡という地域を考え、創建したのは敏達天皇系の王族が有力と推定されているようです。 (資料1,4)

また、「心礎の形態などから聖徳太子とその一族とする説なども」 (資料4) あるといいます。

「尼寺廃寺跡学習館」の内部から尼寺廃寺跡を眺めた景色

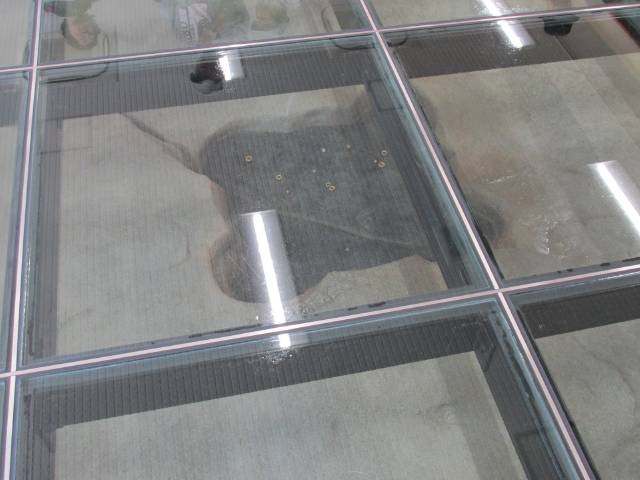

東側の壁面には、 「全国で初めて判明した塔基壇の構築過程の土層を剥ぎ取った土層断面(実物)」

が展示され、

床面の中央部には「 現存するものとしては日本最大の巨大な塔心礎の模型 」が展示されています。「地下にある心礎は、据え付けの引き込み作業の際に2つに割れたと考えられます。そして、割れた部分を補修していました」とのことで、ここにその姿が再現されています。心礎の巨大さが実感できる場所です。 (資料4)

「法隆寺の若草伽藍の心礎の中央には尼寺廃寺と同じく四方に添柱孔のある柱座が彫り込まれています」とのことです。また尼寺廃寺の「この塔跡は発掘調査前はこんもりとした土まんじゅうでした」と、当日入手したパンフレットにはその写真も掲載されています。 (資料4)

学習館内には大きな説明パネルが壁面に掲載されています。

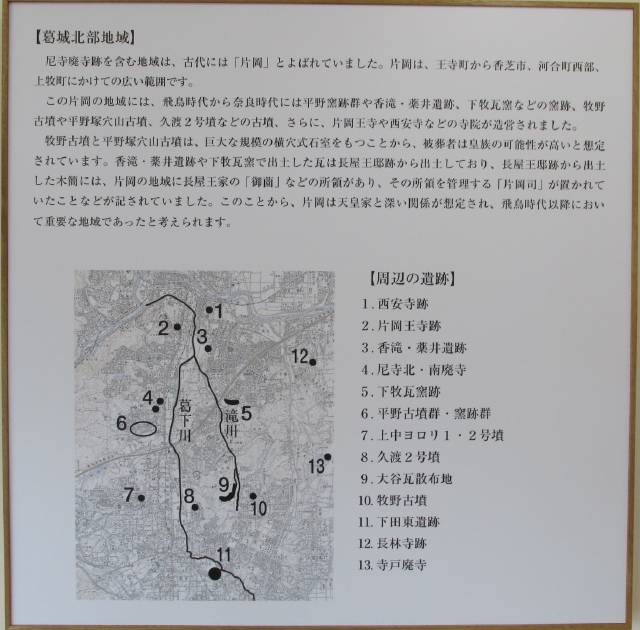

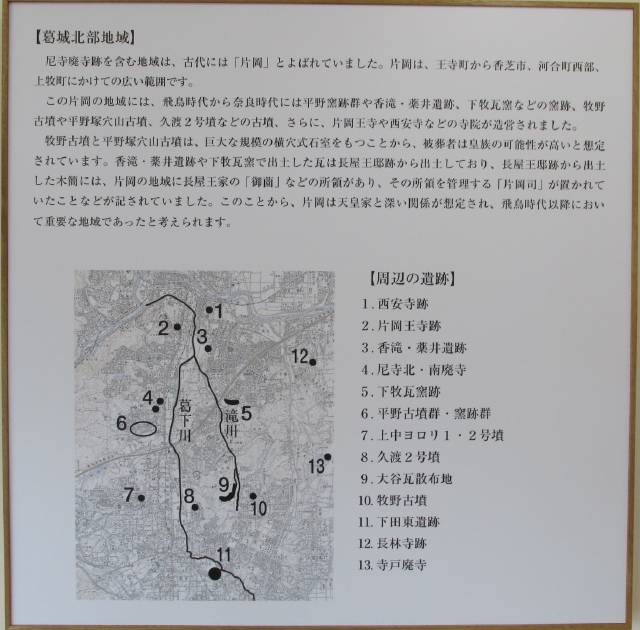

入口側の北壁面には、 葛城北部地域、つまり片岡と呼ばれていた地域の遺跡所在地 が説明されています。 番号4の2つの黒点が尼寺北・南廃寺跡 です。

この学習館の周辺に、万葉集他の歌集に収録された「片岡」の地名と共に詠み込まれた樹木の歌が残ることに因んで、それらの樹木の一部を植栽されています。

この説明板に載せられた歌を書き出してみます。いずれも詠人知らずの歌です。

片岡のこの向つ峰に椎蒔かば今年の夏の陰にならむか 万葉集 巻7・1099

霧たちて雁ぞ鳴くなる片岡の朝の原は紅葉しぬらむ 古今和歌集 252

尼寺廃寺跡の全景を最後に北側から眺めて、王寺町に戻り、永福寺をめざします。

つづく

参照資料

1) 「関西史跡見学教室32 ~奈良・片岡~」(龍谷大学REC) 2018.11.8

(龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成)

2) 『奈良県の地名 日本歴史地名大系26』 平凡社 p109

3) 王寺町 ホームページ

4) 「国指定史跡 尼寺廃寺跡 -地中に眠る、日本最大級の心礎。」香芝市教育委員会

尼寺廃寺跡パンフレット pdfファイル :「香芝市」

補遺

法隆寺式伽藍配置 :「コトバンク」

尼寺廃寺跡史跡公園 :「香芝市」

尼寺廃寺 香芝市文化財調査報告書シリーズ :「全国遺跡報告総覧」

片岡王寺と尼寺廃寺 東野治之氏 論文 奈良大学リポジトリ

法隆寺若草伽藍跡発掘調査報告 :「全国遺跡報告総覧」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -2 永福寺とその近辺 へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -3 火幡神社(畠田城跡)・親殿神社・芦田池ほか へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -4 片岡神社・放光寺 へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -5 達磨寺・達磨寺古墳群・和の鐘(時計塔)へ

11月初旬に、JR和歌山線・畠田駅前を集合場所とする史跡探訪講座に参加しました。その時の記録整理を兼ねて、古代から 「片岡」と称された地域 をご紹介します。 片岡は、大和川が河内へ抜ける交通の要衝に位置し、記紀や万葉集などに登場する地名です 。 (資料1)

「葛下 (かつげ) 川流域、現河合・王寺・上牧・香芝(かしば)各町、大和高田市にわたる一帯の総称で、『片岡の葦田』ともいわれた」という地域です。 (資料2)

また、法隆寺所蔵の観音菩薩光背銘(694年)に 「片岡王寺」 片岡僧寺 として登場するそうです。この片岡王寺から王寺という地名が由来すると言います。一方で郷名「品治(ホムチ)」が王寺に転訛したと考える説もあるようです。 (資料1)

余談ですが、畠田駅の傍に 王寺町の公式マスコット(平成25年;2013年に公式認定)「雪丸」 が設置されています。「男の子、おちゃめで初心な1歳、趣味はお散歩と日向ぼっこ」という設定だそうです。ゆるキャラグランプリ2014では第11位に躍進したとか(2013は第760位)。2018年2月の奈良日日新聞主催第8回県内ゆるキャラ大集合&大投票1位(5連覇殿堂入り)だそうです。

尚、雪丸は飛鳥時代に 聖徳太子のペット として生きた犬で、その時代に出会った達磨大師を慕い、達磨大師の墓の丑寅(北東)に葬られたといいます。 (資料3)

駅前にこの案内図が設置されています。

この案合図から切り出した部分図に 色丸を追記したところが、今回の主な史跡探訪地です 。今回ご紹介する (にんじはいじ) 」だけが、王寺町の南端境界から少し南に入った香芝市 (かしばし) の北端に所在します。 この部分図から南に少し外れてしまいます。

史跡尼寺廃寺

(にんじはいじ)

」 (北廃寺)

に至ります。

史跡尼寺廃寺

(にんじはいじ)

」 (北廃寺)

に至ります。尼寺廃寺は2つの白鳳(7世紀後半)寺院跡が確認されています 。 「南廃寺」 は薬師堂に残る礎石群や般若院に使用されている基壇が主要建物と推定されているそうです。般若院境内地は北廃寺から200mほど南になります。

尼寺廃寺(北廃寺)と南廃寺との位置関係はこちらの地図(Mapion)をご覧ください。

「尼寺廃寺跡」史跡碑の傍に、 「尼寺廃寺跡学習館」 があります。後で内部を見学しました。まずは発掘調査後に整備された尼寺廃寺跡へ。

平成3年(1991)度から発掘調査が行われ、 尼寺北廃寺は東面する法隆寺式伽藍である ことがわかったといいます。 (資料1,4)

北に金堂、南に塔が配置され、それを回廊で囲むという伽藍配置です。

「寺域は東門からのびる築地塀で囲まれています。出土した瓦から、7世紀半ば過ぎに塔から造営を始め、続いて金堂と回廊を整備し、7世紀後半に完成したことがわかりました。その後、8世紀には伽藍の大半が焼失したと考えられます。」 (説明碑より転記)

この尼寺北廃寺は、788年に成立した『上宮皇太子菩薩伝』に記す聖徳太子建立寺院の一つの 「般若尼寺」に比定される そうです。尚、12世紀に成立した 『七大寺巡礼記』では片岡寺と同一としている そうです。 (資料1)

塔跡側から北を眺めた景色。基壇のところが 「金堂跡」 です。

学習館に展示されたパネルから切り出した金堂の規模比較図です。 上段左端が尼寺廃寺 です。現存する法隆寺と比較しても、かなり大きな金堂が存在したことがわかります。

金堂跡から南を眺めた景色。塔跡の基壇です。

塔跡基壇上の北西側から南東方向の基壇面を眺めた景色

北からの眺め

北からの眺め 南からの眺め

南からの眺め

北東側から南西方向を眺めた塔礎石

塔跡で見つかった心柱を据える 心礎は一辺約3.8mのほぼ正方形の巨石であり、現存するものでは日本最大級 だといいます。 (資料1,4) その 心礎は地下約1.2mに据えられていた のです。心礎は発掘時の写真を陶板にして表示されています。 (説明碑より)

基壇の高さは約1.4mで、硬くたたき締めた版築で構築され、塔は16個の礎石と心礎によって柱を支える構造で、三重の塔が想定されている ようです。「心柱を据える柱座の四方には4本の添柱孔が彫り込まれているそうです。そして添板で囲われていたと推定されています。礎石の配置から柱の間隔は2.36mの等間隔で、塔の初層の一辺は7.08mに復元できるそうです。 (説明碑、資料4)

塔の基壇は一辺が約13.5mで、法隆寺の塔の基壇とほぼ同じ大きさ だとか。

西から眺めた北側の回廊

西から眺めた北側の回廊 北から眺めた西側の回廊

北から眺めた西側の回廊

回廊の北西隅から南東方向を眺めた景色。左手前方の建物が尼寺廃寺跡学習館 です。

回廊は東西約44m、南北約71mの規模 だそうです。柱を支える礎石はほとんど失われていて、北西部分で礎石1個と礎石を抜き取った痕跡が2か所で見つかったといいます。現在はその位置に基づいて模造の礎石が置かれています。 (説明碑より)

北から眺めた東側の回廊・中門

北から眺めた東側の回廊・中門

回廊の北東角の外側から南西方向を眺めた景色

この片岡という地域を考え、創建したのは敏達天皇系の王族が有力と推定されているようです。 (資料1,4)

また、「心礎の形態などから聖徳太子とその一族とする説なども」 (資料4) あるといいます。

「尼寺廃寺跡学習館」の内部から尼寺廃寺跡を眺めた景色

東側の壁面には、 「全国で初めて判明した塔基壇の構築過程の土層を剥ぎ取った土層断面(実物)」

が展示され、

床面の中央部には「 現存するものとしては日本最大の巨大な塔心礎の模型 」が展示されています。「地下にある心礎は、据え付けの引き込み作業の際に2つに割れたと考えられます。そして、割れた部分を補修していました」とのことで、ここにその姿が再現されています。心礎の巨大さが実感できる場所です。 (資料4)

「法隆寺の若草伽藍の心礎の中央には尼寺廃寺と同じく四方に添柱孔のある柱座が彫り込まれています」とのことです。また尼寺廃寺の「この塔跡は発掘調査前はこんもりとした土まんじゅうでした」と、当日入手したパンフレットにはその写真も掲載されています。 (資料4)

学習館内には大きな説明パネルが壁面に掲載されています。

入口側の北壁面には、 葛城北部地域、つまり片岡と呼ばれていた地域の遺跡所在地 が説明されています。 番号4の2つの黒点が尼寺北・南廃寺跡 です。

この学習館の周辺に、万葉集他の歌集に収録された「片岡」の地名と共に詠み込まれた樹木の歌が残ることに因んで、それらの樹木の一部を植栽されています。

この説明板に載せられた歌を書き出してみます。いずれも詠人知らずの歌です。

片岡のこの向つ峰に椎蒔かば今年の夏の陰にならむか 万葉集 巻7・1099

霧たちて雁ぞ鳴くなる片岡の朝の原は紅葉しぬらむ 古今和歌集 252

尼寺廃寺跡の全景を最後に北側から眺めて、王寺町に戻り、永福寺をめざします。

つづく

参照資料

1) 「関西史跡見学教室32 ~奈良・片岡~」(龍谷大学REC) 2018.11.8

(龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成)

2) 『奈良県の地名 日本歴史地名大系26』 平凡社 p109

3) 王寺町 ホームページ

4) 「国指定史跡 尼寺廃寺跡 -地中に眠る、日本最大級の心礎。」香芝市教育委員会

尼寺廃寺跡パンフレット pdfファイル :「香芝市」

補遺

法隆寺式伽藍配置 :「コトバンク」

尼寺廃寺跡史跡公園 :「香芝市」

尼寺廃寺 香芝市文化財調査報告書シリーズ :「全国遺跡報告総覧」

片岡王寺と尼寺廃寺 東野治之氏 論文 奈良大学リポジトリ

法隆寺若草伽藍跡発掘調査報告 :「全国遺跡報告総覧」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -2 永福寺とその近辺 へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -3 火幡神社(畠田城跡)・親殿神社・芦田池ほか へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -4 片岡神社・放光寺 へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -5 達磨寺・達磨寺古墳群・和の鐘(時計塔)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.