PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

尼寺廃寺跡を出た後、王寺ニュータウンへの道路を進み、永福寺へと向かいます。

お寺でお聞きしたことですが、永福寺の北西側、つまり永福寺の裏山の反対側が宅地開発されて、それまで山中にぽつんと存在していたお寺だったところが大きく環境変化してきたといいます。後で地図をみますと、太子3丁目・明神4丁目・明神2丁目と巨大なニュータウンが広がっています。 地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

ニュータウンへの道路から逸れて、永福寺に向かう道の途中から眺めた永福寺の景色です。

山腹を切り出した側壁が城の石垣の構えという感じに見えます。

近づくと、切り立った側壁面はコンクリート製の石垣風デザインでした。側壁は坂道からはかなりの高さに立ち上がっています。

「永福寺」 の寺標石が石段傍の右側にあり、左側にはお地蔵様が安置されています。

永福寺は行基により開かれ、その後途絶えていた寺院を、江戸前期に正波という僧が中興し再建したと伝えられています。 (資料1,2)

「峯心(正波)坐像の底面には、彼によって寺が再建され、彼は寛文10年(1670)に死去したことが刻銘されています。」 (資料2)

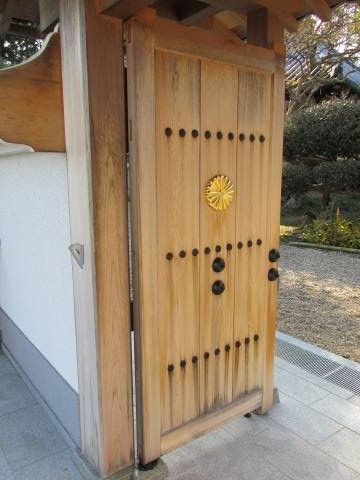

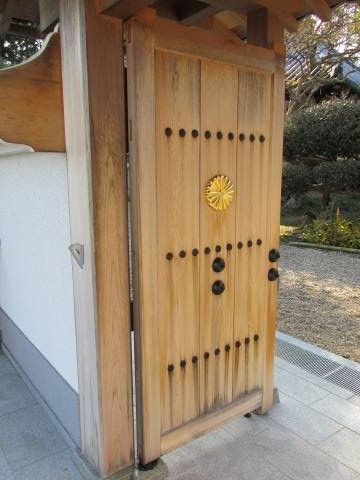

少し急な石段を上がると、山門の扉には菊の紋が見えます。

境内に入り、左側(南)を眺めると、少し先の方に もう一つの入口(門) があるようです。東側には 鐘楼 が見えます。

門から正面に 本堂 が見えます。18世紀初期の建立と考えられています。

「来迎山」という山号額 が本堂正面に掲げてあります。 浄土宗のお寺 ですが、本尊は 釈迦如来坐像

正面に向かい、 右の脇陣に阿弥陀如来像 が祀られています。

永福寺の本尊の写真は参照資料2のサイトにある「永福寺」のページに掲載されています。 こちらからご覧ご覧ください。

本堂を拝見し、建築様式に関心がありますので、許可を得て本堂内全景を撮らせていただきました。

正面の柱に彩色が施され、欄間に 天女像 が描かれています。今まで瑞鳥と花樹あるいは龍の透かし彫りが装飾となっている例を見てきましたので、関心を抱きました。

もう一つは、内陣と脇陣の間取りです。お寺により違いがあることに改めて関心を抱いています。

また、内陣の柱には、お寺により経典から抽出された章句が達筆な書体で刻された額が掛けてあるところをしばしば拝見します。永福寺は 左右の柱に「南無阿弥陀仏」の名号 という明解さでした。

(しとみ)

(しとみ)

お堂の外側には、扉ではなくて 半蔀 (はじとみ) が備えられています。お寺の本堂としてはめずらしい設備です。もし本堂を建て替えるとなると、こういう形式での再現を現在の法令では防火等の観点他から認められないということをお聞きしました。

半蔀をイラスト図や写真でみる機会があっても、年月を経て使われてきた実物を見る機会は滅多にありません。この一コマだけをみればお寺の本堂とは想像できないのではないでしょうか。平安時代の貴族の邸の感じです。そう、源氏物語の世界・・・・。

丸軒瓦には「永」の文字が陽刻されています。鬼瓦の上部の鳥衾にも「永」の文字が見えます。

本堂の南側に 「鷹ケ峯観音堂」 と称されるお堂が並んでいます。

2つのお堂の前にある 大きな木は「百日紅」 だとか。赤い花が満開に咲くと見事な眺めになるそうです。

お聞きした話では、この「鷹ケ峰観音堂」は元はお寺の背後の山の上に建てられていたそうですが、お堂の管理の問題その他を考慮し、山の上からこの境内まで移したのだとか。

本尊は 十一面観音菩薩立像 で室町後期の作。 長谷寺式の観音像 です。藤原期の 地蔵菩薩も 併せて祀られています。 (資料3)

また、このお堂は「東北隅の鬼瓦に貞享5年(1688)に畠田の瓦師・市右衛門が作成したという刻銘があることなどから、17世紀後期の建立と考えられます。」 (資料2)

百日紅の後に立つ 名号碑 の裏面には、「 来迎山別所院永福寺 」と刻されています。元禄4年(1691)の造立碑であることもわかります。

本堂前に石造層塔が置かれています。

本堂前に石造層塔が置かれています。

層塔の頂部には別の石塔の残欠が転用されているようです。しかし、「塔身は無地だが丈が高く古様。軒反りは緩やかで真反りとなる点から、平安後期建立と推定される」 七重塔で、凝灰岩製 です。

高さ3m。二上山から産出された松香石と称される石材だとか。

尚、この七重塔には、平安時代後期以前の建立 (資料2) や、鎌倉時代の様式という説 (資料3,4) もあるようです。

名号碑と七重塔の間に立つ石灯籠。少し前傾しています。

永福寺を出て、山腹を回り込むようにして北方向の小径を進みます。

竹薮の小径を振り返って。

竹薮の小径を振り返って。

永福寺から小径を10分程度歩いたでしょうか。少し開けた場所では、お堂の建て替えが行われていました。左の覆屋は完成している様子です。

覆屋の中には、 「愛宕大権現」 と刻された碑が安置されています。

建て替え工事中のお堂の背後に、小振りな仮堂が見えます。

仮堂には板碑形式で仏像をレリーフしたものが安置されています。

お堂が完成したらそちらに移されるのでしょう。少しめずらしい形のものです。今までに見かけたことがありません。ネット検索で調べてみましたが詳細は不詳です。

補修されていて、少し危なっかしい感じになっている石灯籠。

この灯籠の様式もおもしろい。請花の部分があまり見かけない形です。さらに火袋・中台の下に、算盤の玉を方形にしたようなものが方錐形の竿との間にあります。算盤玉状の方形と方錐形の全体で竿なのかもしれませんが。一般的な神前灯籠あるいはお寺の石灯籠では見かけない形ではないでしょうか。変形灯籠の部類ですね。

下図をご覧ください。永福寺(マゼンダ色の丸)から、火幡神社(紫色の丸)に向かいます。

つづく

参照資料

1) 「関西史跡見学教室32 ~奈良・片岡~」(龍谷大学REC) 2018.11.8

(龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成)

2) 永福寺 :「王寺町」

3) 「香芝市」から 「王寺町」辺り :「奈良観光」

4) 奈良 王寺 永福寺:百日紅(2015.08.29)Part.1 :「四季訪」

補遺

寺宝(像) 本尊十一面観世音菩薩立像 :「大和國 長谷寺」

十一面観音 :「仏像リンク」

二上山 :「香芝市」

二上山 :「葛城市」

二上山 :「なら旅ネット」

二上山登山ルート奈良県側からの登山ルート :「二上山.com」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -1 畠田駅・尼寺廃寺(香芝市)へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -3 火幡神社(畠田城跡)・親殿神社・芦田池ほか へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -4 片岡神社・放光寺 へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -5 達磨寺・達磨寺古墳群・和の鐘(時計塔)へ

尼寺廃寺跡を出た後、王寺ニュータウンへの道路を進み、永福寺へと向かいます。

お寺でお聞きしたことですが、永福寺の北西側、つまり永福寺の裏山の反対側が宅地開発されて、それまで山中にぽつんと存在していたお寺だったところが大きく環境変化してきたといいます。後で地図をみますと、太子3丁目・明神4丁目・明神2丁目と巨大なニュータウンが広がっています。 地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

ニュータウンへの道路から逸れて、永福寺に向かう道の途中から眺めた永福寺の景色です。

山腹を切り出した側壁が城の石垣の構えという感じに見えます。

近づくと、切り立った側壁面はコンクリート製の石垣風デザインでした。側壁は坂道からはかなりの高さに立ち上がっています。

「永福寺」 の寺標石が石段傍の右側にあり、左側にはお地蔵様が安置されています。

永福寺は行基により開かれ、その後途絶えていた寺院を、江戸前期に正波という僧が中興し再建したと伝えられています。 (資料1,2)

「峯心(正波)坐像の底面には、彼によって寺が再建され、彼は寛文10年(1670)に死去したことが刻銘されています。」 (資料2)

少し急な石段を上がると、山門の扉には菊の紋が見えます。

境内に入り、左側(南)を眺めると、少し先の方に もう一つの入口(門) があるようです。東側には 鐘楼 が見えます。

門から正面に 本堂 が見えます。18世紀初期の建立と考えられています。

「来迎山」という山号額 が本堂正面に掲げてあります。 浄土宗のお寺 ですが、本尊は 釈迦如来坐像

正面に向かい、 右の脇陣に阿弥陀如来像 が祀られています。

永福寺の本尊の写真は参照資料2のサイトにある「永福寺」のページに掲載されています。 こちらからご覧ご覧ください。

本堂を拝見し、建築様式に関心がありますので、許可を得て本堂内全景を撮らせていただきました。

正面の柱に彩色が施され、欄間に 天女像 が描かれています。今まで瑞鳥と花樹あるいは龍の透かし彫りが装飾となっている例を見てきましたので、関心を抱きました。

もう一つは、内陣と脇陣の間取りです。お寺により違いがあることに改めて関心を抱いています。

また、内陣の柱には、お寺により経典から抽出された章句が達筆な書体で刻された額が掛けてあるところをしばしば拝見します。永福寺は 左右の柱に「南無阿弥陀仏」の名号 という明解さでした。

(しとみ)

(しとみ)

お堂の外側には、扉ではなくて 半蔀 (はじとみ) が備えられています。お寺の本堂としてはめずらしい設備です。もし本堂を建て替えるとなると、こういう形式での再現を現在の法令では防火等の観点他から認められないということをお聞きしました。

半蔀をイラスト図や写真でみる機会があっても、年月を経て使われてきた実物を見る機会は滅多にありません。この一コマだけをみればお寺の本堂とは想像できないのではないでしょうか。平安時代の貴族の邸の感じです。そう、源氏物語の世界・・・・。

丸軒瓦には「永」の文字が陽刻されています。鬼瓦の上部の鳥衾にも「永」の文字が見えます。

本堂の南側に 「鷹ケ峯観音堂」 と称されるお堂が並んでいます。

2つのお堂の前にある 大きな木は「百日紅」 だとか。赤い花が満開に咲くと見事な眺めになるそうです。

お聞きした話では、この「鷹ケ峰観音堂」は元はお寺の背後の山の上に建てられていたそうですが、お堂の管理の問題その他を考慮し、山の上からこの境内まで移したのだとか。

本尊は 十一面観音菩薩立像 で室町後期の作。 長谷寺式の観音像 です。藤原期の 地蔵菩薩も 併せて祀られています。 (資料3)

また、このお堂は「東北隅の鬼瓦に貞享5年(1688)に畠田の瓦師・市右衛門が作成したという刻銘があることなどから、17世紀後期の建立と考えられます。」 (資料2)

百日紅の後に立つ 名号碑 の裏面には、「 来迎山別所院永福寺 」と刻されています。元禄4年(1691)の造立碑であることもわかります。

本堂前に石造層塔が置かれています。

本堂前に石造層塔が置かれています。層塔の頂部には別の石塔の残欠が転用されているようです。しかし、「塔身は無地だが丈が高く古様。軒反りは緩やかで真反りとなる点から、平安後期建立と推定される」 七重塔で、凝灰岩製 です。

高さ3m。二上山から産出された松香石と称される石材だとか。

尚、この七重塔には、平安時代後期以前の建立 (資料2) や、鎌倉時代の様式という説 (資料3,4) もあるようです。

名号碑と七重塔の間に立つ石灯籠。少し前傾しています。

永福寺を出て、山腹を回り込むようにして北方向の小径を進みます。

竹薮の小径を振り返って。

竹薮の小径を振り返って。

永福寺から小径を10分程度歩いたでしょうか。少し開けた場所では、お堂の建て替えが行われていました。左の覆屋は完成している様子です。

覆屋の中には、 「愛宕大権現」 と刻された碑が安置されています。

建て替え工事中のお堂の背後に、小振りな仮堂が見えます。

仮堂には板碑形式で仏像をレリーフしたものが安置されています。

お堂が完成したらそちらに移されるのでしょう。少しめずらしい形のものです。今までに見かけたことがありません。ネット検索で調べてみましたが詳細は不詳です。

補修されていて、少し危なっかしい感じになっている石灯籠。

この灯籠の様式もおもしろい。請花の部分があまり見かけない形です。さらに火袋・中台の下に、算盤の玉を方形にしたようなものが方錐形の竿との間にあります。算盤玉状の方形と方錐形の全体で竿なのかもしれませんが。一般的な神前灯籠あるいはお寺の石灯籠では見かけない形ではないでしょうか。変形灯籠の部類ですね。

下図をご覧ください。永福寺(マゼンダ色の丸)から、火幡神社(紫色の丸)に向かいます。

つづく

参照資料

1) 「関西史跡見学教室32 ~奈良・片岡~」(龍谷大学REC) 2018.11.8

(龍谷大学非常勤講師 松波宏隆氏作成)

2) 永福寺 :「王寺町」

3) 「香芝市」から 「王寺町」辺り :「奈良観光」

4) 奈良 王寺 永福寺:百日紅(2015.08.29)Part.1 :「四季訪」

補遺

寺宝(像) 本尊十一面観世音菩薩立像 :「大和國 長谷寺」

十一面観音 :「仏像リンク」

二上山 :「香芝市」

二上山 :「葛城市」

二上山 :「なら旅ネット」

二上山登山ルート奈良県側からの登山ルート :「二上山.com」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -1 畠田駅・尼寺廃寺(香芝市)へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -3 火幡神社(畠田城跡)・親殿神社・芦田池ほか へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -4 片岡神社・放光寺 へ

探訪 奈良・王寺町 片岡の地を歩く -5 達磨寺・達磨寺古墳群・和の鐘(時計塔)へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.