PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

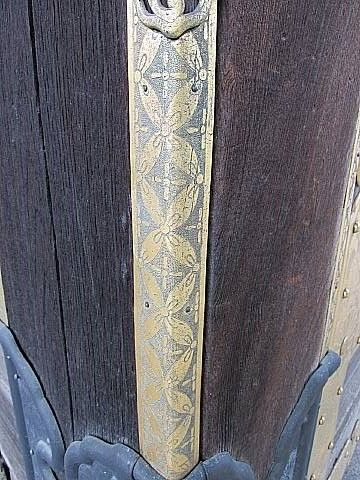

これは堀川通に面した 西本願寺阿弥陀堂門の南側の扉 です。 正面に立つと左側の扉 です。

諸物細見というテーマで特定の対象物の細部を観察するご紹介の最初にこの阿弥陀堂門を取り上げています。 こちらからそのご紹介記事をご覧下さい。

実は先日風俗博物館の2020年企画展示を鑑賞した後、この阿弥陀堂門を再び細見してきたのです。2020年の企画展示のご紹介は先日行いました。そこで、最初に阿弥陀堂門をご紹介したときとは少し視点を変えて、パート2として、できるだけ重複しない形で再び細見した感想をご紹介します。双方を合わせてご覧いただけるとうれしいです。

阿弥陀堂門をふたたび細見して再認識したのは、この門が、1)まず菊文様尽くしで荘厳され、飾られていること。2)門の構造と門を構成する区画は左右対称で整然としていること。3)そのフレームワークの中に彫り込まれた文様に対称性はみられず、様々な一連の意匠が一体のものとなっていること。こんな印象を強く抱きました。

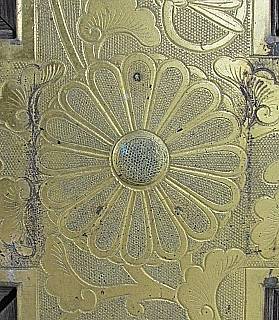

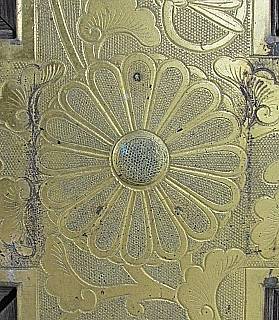

冒頭のこの扉は桟唐戸の形式で、下部は入子板ですが、上部の狭間には透かし彫りで菊の開花する姿が様々に一つの図柄として彫刻され、表裏両面から眺めることができます。

(かざり) 金具もその外形は整然と左右対称になっています。

しかし、狭間に彫り込まれた菊の開花文様は左右の狭間で非対称です。左右の狭間を合わせた全体で一つの構図ができています。南側の扉の狭間をご覧いただくと、こちらも図柄は全くことなります。扉を閉めたとき、4つの狭間を横並びにした全体で、たぶん一つの意匠となっているのでしょう。

中央の桟に取り付けられたこの 十文字様の錺金具 に着目します。

十文字の中心には、線刻の 16弁の菊文

横方向の外形の対称性に対して、左右の菊文様は異なります。

縦方向の外形の対称性に対して、上下の菊文様は異なります。

阿弥陀堂門は 四脚門 で、門扉の前後に 控柱 左が南側、右が北側の控柱 です。

貫の先端部分を覆う錺金具の内側側面 を眺めて見ましょう。

それぞれの先端部に近い側に線刻された 菊の文様 です。飾り金具の外観形状は同じです。しかし、図柄は異なります。

西本願寺境内に参拝に向かう多くの人々にとっては、阿弥陀堂に近いこの門は境内への通過地点であり、錺金具の外観が目に止まっても、それ以上はたぶんあまり意識せずにスルーされていくことでしょう。

南側の錺金具の全体の図柄を眺めるとこんな文様が全体に線刻されています。

向かって右側(北側)の錺金具を正面から撮ってみました。

これも左側(南側)の文様と比較してみますと、一見左右対称の文様にみえますが、左と右では細部が微妙に異なる文様が線刻されています。

正面の六葉金具の先端面には、その下の四角い部分と同様に、 西本願寺の寺紋 が線刻されています。 九条下り藤 です。

こちらは 南 側 の錺金具、 内側側面の六葉金具 を撮ったものです。

下部の宗紋がレリーフされている錺金具について、左右の控柱の内側側面をクローズアップして撮ってみました。伸びやかな菊文様が異なる文様で線刻されています。

棰 (たるき) の先端がすべて錺金具で覆われています。

木鼻はごくシンプルな形で太い線刻で表現されています。

頭貫の上部の欄間も菊文様が透かし彫りされています。頭貫側面の飾り金具も勿論菊文様の線刻が施されています。

両扉の本柱上部の角部分もまた、錺金具で覆われています。左右の文様が異なります。

本柱は円柱ですが、本柱より内側に 門扉の幣軸 があります。これは 角柱 です。

そして、その四隅の角の保護を兼ねた 錺 金具 が取り付けてあります。

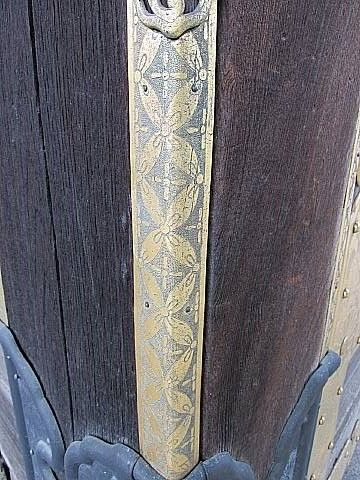

透かし彫り唐草模様 の上下には、 四弁花の図案化された二種類の線刻文様 が装飾されています。

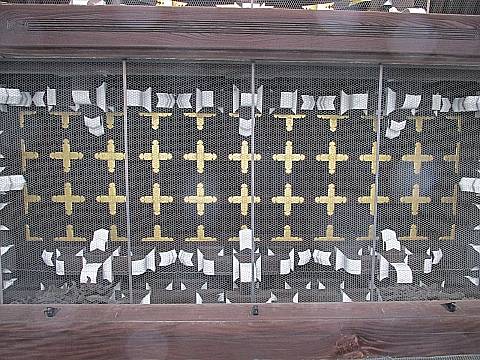

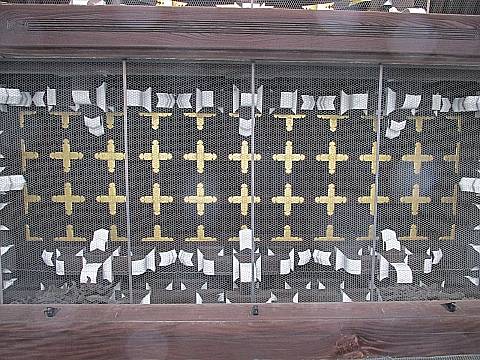

門扉の側で上を見上げると、鳥害除けの網金具で見づらいですが、錺金具が整然と並んでいます。木組みの側面に塗られた漆喰の白色とのコントラストがいいですね。

控柱は太い角柱が方形の礎盤の上に据えられていて、裾部は装飾金具で覆われています。

北面

北面

西面

西面

南

面

南

面

東面

東面

四面に 龍のダイナミックな様々な姿 が浮彫りにされています。

この控柱は、阿弥陀堂門の境内側で北側、つまり 北 西側の控柱 です。

諸物細見の最初に紹介したのは、正面左側、つまり南東側の控柱の龍像群です。

門の修復工事で復元取り替えでも行われたのでしょうか。制作年代が違うように思えます。

この北西側の飾り金具は相対的に新しそうです。

これで少しは細見の補足ができたのかなと思います。

ふと、門の正面から 北方向の築地塀 を見上げてみて、築地塀の屋根の妻部分が目に止まりました。

鬼瓦

鬼瓦

門の錺金具を細見した後なので、 切妻屋根の破風の錺金具 にも関心が向きました。

切妻破風の合掌部、拝 (おがみ) の個所に 寺紋 がレリーフされ、 左右の金具図案は唐草模様 のようです。こちらは左右対称の意匠です。拝の下にたれさげた懸魚は 蕪懸魚様の変形バージョン に見えます。

破風の中程に取り付けられた錺金具も寺紋を中央にして左右対称です。かつ、破風の左右の関係も対称になっています。

破風の末端もきっちりと錺金具で保護されています。唐草の文様がここにも使われています。

逆に、南側の築地塀の北端を見ると、勿論切妻破風の装飾形式は同一です。それぞれが照応しています。

南側の築地塀屋根の鬼瓦

南側の築地塀屋根の鬼瓦

西本願寺のホームページを見ると、阿弥陀堂門(重文)について、次のとおり説明されていますので引用します。「昭和期の阿弥陀堂修復事業を機縁とし、1983(昭和58)年、檜皮(ひわだ)の一部葺替、飾金具の修正、金箔押などの補修が行われ、創建当初の美しい姿が再現されました。また、2009(平成21)年に御影堂門・築地塀修理の際にあわせて修復工事が行われました。」

改めて、全体を眺めてから、この時はもう一個所、細見しました。

つづく

補遺

お西さん(西本願寺) ホームページ

浄土真宗本願寺派(西本願寺) ホームページ

唐草図鑑 ホームページ

本願寺 :「見聞諸家紋」

本願寺の紋は下がり藤? :「天真寺通信」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 諸物細見 -8 再び西本願寺に (2) 手水舍 へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 諸物細見 一覧表

これは堀川通に面した 西本願寺阿弥陀堂門の南側の扉 です。 正面に立つと左側の扉 です。

諸物細見というテーマで特定の対象物の細部を観察するご紹介の最初にこの阿弥陀堂門を取り上げています。 こちらからそのご紹介記事をご覧下さい。

実は先日風俗博物館の2020年企画展示を鑑賞した後、この阿弥陀堂門を再び細見してきたのです。2020年の企画展示のご紹介は先日行いました。そこで、最初に阿弥陀堂門をご紹介したときとは少し視点を変えて、パート2として、できるだけ重複しない形で再び細見した感想をご紹介します。双方を合わせてご覧いただけるとうれしいです。

阿弥陀堂門をふたたび細見して再認識したのは、この門が、1)まず菊文様尽くしで荘厳され、飾られていること。2)門の構造と門を構成する区画は左右対称で整然としていること。3)そのフレームワークの中に彫り込まれた文様に対称性はみられず、様々な一連の意匠が一体のものとなっていること。こんな印象を強く抱きました。

冒頭のこの扉は桟唐戸の形式で、下部は入子板ですが、上部の狭間には透かし彫りで菊の開花する姿が様々に一つの図柄として彫刻され、表裏両面から眺めることができます。

(かざり) 金具もその外形は整然と左右対称になっています。

しかし、狭間に彫り込まれた菊の開花文様は左右の狭間で非対称です。左右の狭間を合わせた全体で一つの構図ができています。南側の扉の狭間をご覧いただくと、こちらも図柄は全くことなります。扉を閉めたとき、4つの狭間を横並びにした全体で、たぶん一つの意匠となっているのでしょう。

中央の桟に取り付けられたこの 十文字様の錺金具 に着目します。

十文字の中心には、線刻の 16弁の菊文

横方向の外形の対称性に対して、左右の菊文様は異なります。

縦方向の外形の対称性に対して、上下の菊文様は異なります。

阿弥陀堂門は 四脚門 で、門扉の前後に 控柱 左が南側、右が北側の控柱 です。

貫の先端部分を覆う錺金具の内側側面 を眺めて見ましょう。

それぞれの先端部に近い側に線刻された 菊の文様 です。飾り金具の外観形状は同じです。しかし、図柄は異なります。

西本願寺境内に参拝に向かう多くの人々にとっては、阿弥陀堂に近いこの門は境内への通過地点であり、錺金具の外観が目に止まっても、それ以上はたぶんあまり意識せずにスルーされていくことでしょう。

南側の錺金具の全体の図柄を眺めるとこんな文様が全体に線刻されています。

向かって右側(北側)の錺金具を正面から撮ってみました。

これも左側(南側)の文様と比較してみますと、一見左右対称の文様にみえますが、左と右では細部が微妙に異なる文様が線刻されています。

正面の六葉金具の先端面には、その下の四角い部分と同様に、 西本願寺の寺紋 が線刻されています。 九条下り藤 です。

こちらは 南 側 の錺金具、 内側側面の六葉金具 を撮ったものです。

下部の宗紋がレリーフされている錺金具について、左右の控柱の内側側面をクローズアップして撮ってみました。伸びやかな菊文様が異なる文様で線刻されています。

棰 (たるき) の先端がすべて錺金具で覆われています。

木鼻はごくシンプルな形で太い線刻で表現されています。

頭貫の上部の欄間も菊文様が透かし彫りされています。頭貫側面の飾り金具も勿論菊文様の線刻が施されています。

両扉の本柱上部の角部分もまた、錺金具で覆われています。左右の文様が異なります。

本柱は円柱ですが、本柱より内側に 門扉の幣軸 があります。これは 角柱 です。

そして、その四隅の角の保護を兼ねた 錺 金具 が取り付けてあります。

透かし彫り唐草模様 の上下には、 四弁花の図案化された二種類の線刻文様 が装飾されています。

門扉の側で上を見上げると、鳥害除けの網金具で見づらいですが、錺金具が整然と並んでいます。木組みの側面に塗られた漆喰の白色とのコントラストがいいですね。

控柱は太い角柱が方形の礎盤の上に据えられていて、裾部は装飾金具で覆われています。

北面

北面

西面

西面

南

面

南

面

東面

東面

四面に 龍のダイナミックな様々な姿 が浮彫りにされています。

この控柱は、阿弥陀堂門の境内側で北側、つまり 北 西側の控柱 です。

諸物細見の最初に紹介したのは、正面左側、つまり南東側の控柱の龍像群です。

門の修復工事で復元取り替えでも行われたのでしょうか。制作年代が違うように思えます。

この北西側の飾り金具は相対的に新しそうです。

これで少しは細見の補足ができたのかなと思います。

ふと、門の正面から 北方向の築地塀 を見上げてみて、築地塀の屋根の妻部分が目に止まりました。

鬼瓦

鬼瓦

門の錺金具を細見した後なので、 切妻屋根の破風の錺金具 にも関心が向きました。

切妻破風の合掌部、拝 (おがみ) の個所に 寺紋 がレリーフされ、 左右の金具図案は唐草模様 のようです。こちらは左右対称の意匠です。拝の下にたれさげた懸魚は 蕪懸魚様の変形バージョン に見えます。

破風の中程に取り付けられた錺金具も寺紋を中央にして左右対称です。かつ、破風の左右の関係も対称になっています。

破風の末端もきっちりと錺金具で保護されています。唐草の文様がここにも使われています。

逆に、南側の築地塀の北端を見ると、勿論切妻破風の装飾形式は同一です。それぞれが照応しています。

南側の築地塀屋根の鬼瓦

南側の築地塀屋根の鬼瓦

西本願寺のホームページを見ると、阿弥陀堂門(重文)について、次のとおり説明されていますので引用します。「昭和期の阿弥陀堂修復事業を機縁とし、1983(昭和58)年、檜皮(ひわだ)の一部葺替、飾金具の修正、金箔押などの補修が行われ、創建当初の美しい姿が再現されました。また、2009(平成21)年に御影堂門・築地塀修理の際にあわせて修復工事が行われました。」

改めて、全体を眺めてから、この時はもう一個所、細見しました。

つづく

補遺

お西さん(西本願寺) ホームページ

浄土真宗本願寺派(西本願寺) ホームページ

唐草図鑑 ホームページ

本願寺 :「見聞諸家紋」

本願寺の紋は下がり藤? :「天真寺通信」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 諸物細見 -8 再び西本願寺に (2) 手水舍 へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 諸物細見 一覧表

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

-

観照 大阪 あべのハルカス美術館 [徳… 2024.06.14

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.09 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.