PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

阿弥陀堂門 :境内の南西側からの全景

阿弥陀堂門を入り、南西側寄りから見た「 阿弥陀堂 」(国宝)です。

北西方向に「 経堂 」が見えます。

南西方向には「 御影堂 」(国宝)が位置します。

御影堂の北東方向、つまり 手前にあるのが 「 手水舍 」です。

阿弥陀堂門再再見の続きに、この「 手水舍 」を初めて細見してみました。

時間の関係で、御影堂門よりはるかに短時間で細見できると思ったことによります。

予備知識なくまずは観察してきたわけですが、後で調べてみますと、この 手水舎もまた重要文化財 に指定されています。 2010(平成22)に修復 (資料1)

東側に隣接する建物は「 お茶所 」です。

手水舎の四面は開放された状態で、地面には花崗岩が四半敷に敷かれています。

西側から中央部を見ると、 石製の大きな水盤とその向こうに井戸 が据えられています。

井戸の水は、この龍像の口から水盤に 注がれています。

それでは、 手水舎の建屋 を眺めていきましょう。

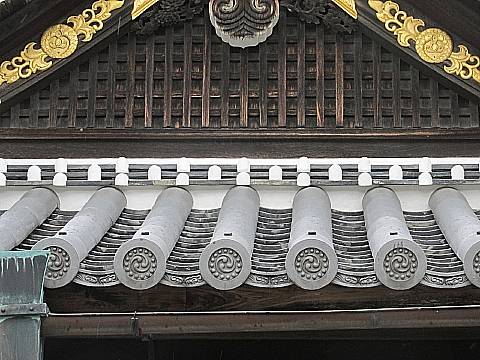

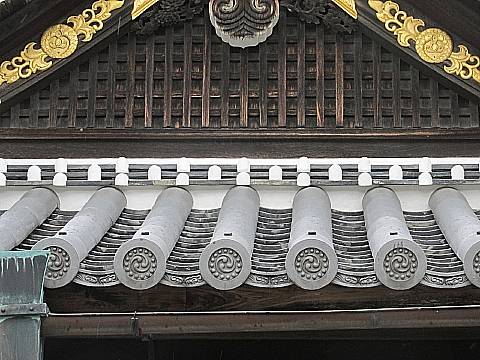

屋根は入母屋造瓦葺きです。

屋根の棟の両端、降棟及び稚児棟の先端は 獅子口 が使われています。

軒丸瓦 の正面には 円形連珠文の中に三つ巴紋 がレリーフされている一般的なスタイルです。獅子口の正面も同じ文様です。棟の両端は文様が異なります。

破風の合掌部には、築地塀と同様に 下り藤紋の 寺紋 がレリーフされ、 破風板に錺金具 が付けられています。外形は左右対称で、レリーフされた文様もほぼ左右対称です。

合掌部に一般的な 蕪懸魚 が使われています。

部分図で仔細に見ますと、唐草文の葉の形状が微妙に非対称の個所があるようです。

手作業による所以でしょうか。誤差範囲のうちという感じです。

入母屋屋根の破風のうしろは、 狐格子 です。 木連 (きつれ) 格子とも 言うようです。

「入母屋屋根で破風のうしろに、裏に板をはり、縦横に組み立てた格子」(資料2)です。前包と称される水平材を下にして、須覆 (すおおい) の横材があり、縦子 (たてこ) が垂直に並んで横材とで格子ができています。この形は桃山以降の新式だと言います。鎌倉以降の古式には須覆がなかったそうです。 (資料2)

その下の平瓦はそれぞれのつなぎ目の漆喰が山状に盛り上げてあります。海鼠壁と同じやり方のようです。整然とした白い盛り上がりの列が、一つのアクセントになっています。

尾棰の先端部は保護金具で覆われています。そこに寺紋(下り藤紋)が取り付けてあります。

屋根の下部を眺めましょう。

木鼻 はシンプルな造形です。正面の端面が漆喰で塗り込められています。

内法虹梁には深い彫り込みがあり、両端の文様はシンプルです。

手水舍には 鏡天井 が張ってあります。手水舎に天井を張っていないのがふつうのスタイルだと思います。

その上に、 蟇股 が屋根の桁を受けています。蟇股の内側には 五七桐紋 がレリーフされています。

蟇股に併せて、 柱頂部の舟肘木 が屋根の桁を支えています。舟肘木は「柱の上に大斗を用いず、直接肘木をのせて桁をうける」 (資料2) という形です。上掲の水盤の写真でその様子がおわかりいただけます。

四周の蟇股を見て回りますと、この五七桐紋が欠損となっているものがありました。

屋根は東西方向に3柱、南北方向に2柱、つまり6柱で支えられています。

二重の方形礎盤 の上に、 几帳面取角柱 が立てられていて、柱の下端部は四面は装飾金具で保護されています。これは、北西隅の柱です。装飾金具を細見してみます。 (資料1)

北面

北面

西面

西面

南面

南面

東面

東面

北面は正面から見た獅子のようです。あとの三面は躍動する獅子の姿がレリーフされています。

こちらは 南西隅の柱

です。四周の柱は勿論同じ形式です。

こちらは 南西隅の柱

です。四周の柱は勿論同じ形式です。

北面

北面

西面

西面

南面

南面

東面

東面

南側の中央の柱 は、柱の下部の一部に繋ぎの修復が施されています。長年の風雨で朽ちた部分の一部修復なのでしょう。右はこの面ですので 西面 です。

南面

南面

東面

東面

北面

北面

この北面は、北西隅の柱の北面とほぼ同形ですが、細部を見ると微妙に異なります。

南東隅の柱

です。

南東隅の柱

です。

西側から撮りましたので、 礎盤正面と花崗岩の四半敷の様子がわかりやすい ので、最後にご紹介して起きます。

あと3本の柱の獅子群は省略します。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

1) 境内と建造物 :「お西さん」

2) 『図説歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社 p173-174,p176

補遺

歴史資料館 :「石野瓦工業株式会社」

技術だより 四半敷 ~語源と技術~ :「水澤工務店」

錺金具類 :「宮忠」

錺金具・仏具製造 竹内 ホームページ

動画が載っています。細工作業のプロセスがよくわかります。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 諸物細見 -8 再び西本願寺に (1) 阿弥陀堂門を眺めて へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 諸物細見 一覧表

阿弥陀堂門 :境内の南西側からの全景

阿弥陀堂門を入り、南西側寄りから見た「 阿弥陀堂 」(国宝)です。

北西方向に「 経堂 」が見えます。

南西方向には「 御影堂 」(国宝)が位置します。

御影堂の北東方向、つまり 手前にあるのが 「 手水舍 」です。

阿弥陀堂門再再見の続きに、この「 手水舍 」を初めて細見してみました。

時間の関係で、御影堂門よりはるかに短時間で細見できると思ったことによります。

予備知識なくまずは観察してきたわけですが、後で調べてみますと、この 手水舎もまた重要文化財 に指定されています。 2010(平成22)に修復 (資料1)

東側に隣接する建物は「 お茶所 」です。

手水舎の四面は開放された状態で、地面には花崗岩が四半敷に敷かれています。

西側から中央部を見ると、 石製の大きな水盤とその向こうに井戸 が据えられています。

井戸の水は、この龍像の口から水盤に 注がれています。

それでは、 手水舎の建屋 を眺めていきましょう。

屋根は入母屋造瓦葺きです。

屋根の棟の両端、降棟及び稚児棟の先端は 獅子口 が使われています。

軒丸瓦 の正面には 円形連珠文の中に三つ巴紋 がレリーフされている一般的なスタイルです。獅子口の正面も同じ文様です。棟の両端は文様が異なります。

破風の合掌部には、築地塀と同様に 下り藤紋の 寺紋 がレリーフされ、 破風板に錺金具 が付けられています。外形は左右対称で、レリーフされた文様もほぼ左右対称です。

合掌部に一般的な 蕪懸魚 が使われています。

部分図で仔細に見ますと、唐草文の葉の形状が微妙に非対称の個所があるようです。

手作業による所以でしょうか。誤差範囲のうちという感じです。

入母屋屋根の破風のうしろは、 狐格子 です。 木連 (きつれ) 格子とも 言うようです。

「入母屋屋根で破風のうしろに、裏に板をはり、縦横に組み立てた格子」(資料2)です。前包と称される水平材を下にして、須覆 (すおおい) の横材があり、縦子 (たてこ) が垂直に並んで横材とで格子ができています。この形は桃山以降の新式だと言います。鎌倉以降の古式には須覆がなかったそうです。 (資料2)

その下の平瓦はそれぞれのつなぎ目の漆喰が山状に盛り上げてあります。海鼠壁と同じやり方のようです。整然とした白い盛り上がりの列が、一つのアクセントになっています。

尾棰の先端部は保護金具で覆われています。そこに寺紋(下り藤紋)が取り付けてあります。

屋根の下部を眺めましょう。

木鼻 はシンプルな造形です。正面の端面が漆喰で塗り込められています。

内法虹梁には深い彫り込みがあり、両端の文様はシンプルです。

手水舍には 鏡天井 が張ってあります。手水舎に天井を張っていないのがふつうのスタイルだと思います。

その上に、 蟇股 が屋根の桁を受けています。蟇股の内側には 五七桐紋 がレリーフされています。

蟇股に併せて、 柱頂部の舟肘木 が屋根の桁を支えています。舟肘木は「柱の上に大斗を用いず、直接肘木をのせて桁をうける」 (資料2) という形です。上掲の水盤の写真でその様子がおわかりいただけます。

四周の蟇股を見て回りますと、この五七桐紋が欠損となっているものがありました。

屋根は東西方向に3柱、南北方向に2柱、つまり6柱で支えられています。

二重の方形礎盤 の上に、 几帳面取角柱 が立てられていて、柱の下端部は四面は装飾金具で保護されています。これは、北西隅の柱です。装飾金具を細見してみます。 (資料1)

北面

北面  西面

西面 南面

南面  東面

東面

北面は正面から見た獅子のようです。あとの三面は躍動する獅子の姿がレリーフされています。

こちらは 南西隅の柱

です。四周の柱は勿論同じ形式です。

こちらは 南西隅の柱

です。四周の柱は勿論同じ形式です。 北面

北面 西面

西面 南面

南面 東面

東面

南側の中央の柱 は、柱の下部の一部に繋ぎの修復が施されています。長年の風雨で朽ちた部分の一部修復なのでしょう。右はこの面ですので 西面 です。

南面

南面 東面

東面 北面

北面

この北面は、北西隅の柱の北面とほぼ同形ですが、細部を見ると微妙に異なります。

南東隅の柱

です。

南東隅の柱

です。西側から撮りましたので、 礎盤正面と花崗岩の四半敷の様子がわかりやすい ので、最後にご紹介して起きます。

あと3本の柱の獅子群は省略します。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

1) 境内と建造物 :「お西さん」

2) 『図説歴史散歩事典』 監修・井上光貞 山川出版社 p173-174,p176

補遺

歴史資料館 :「石野瓦工業株式会社」

技術だより 四半敷 ~語源と技術~ :「水澤工務店」

錺金具類 :「宮忠」

錺金具・仏具製造 竹内 ホームページ

動画が載っています。細工作業のプロセスがよくわかります。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 諸物細見 -8 再び西本願寺に (1) 阿弥陀堂門を眺めて へ

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

観照 諸物細見 一覧表

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

-

観照 大阪 あべのハルカス美術館 [徳… 2024.06.14

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.09 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.