PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

丸塚古墳から近鉄京都線の久津川駅に向かう道路に出て、西に進みます。

JR奈良線の踏切から、 「久津川車塚古墳」 (下端の案内図、番号5の箇所)が北側すぐ近くに見えます。踏切を横断してすぐの交差点を右折すれば、道路沿いに古墳を囲むフェンスが伸びています。

入れないのかと観察していると、史跡案内板が設置された傍に、門扉があり施錠されていませんでした。内側には遊具もみえましたので、立ち入れると判断して、敷地内に入りました。

冒頭の景色は 古墳域の南西側から、北方向と東方向を眺めた景色 です。

この久津川車塚古墳には、 この車塚古墳の被葬者で、地域を治めた大首長が甲冑を身に付けている姿をモチーフにした キャラクター図板 が設置されています。

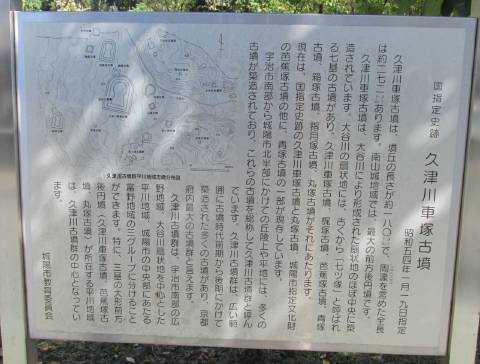

フェンス傍の内側にこの 「国指定史跡 久津川車塚古墳」案内板 が設置されています。

左上の「 久津川古墳群平川地域古墳分布図 」を拡大してみました。

この分布図内の 最大の古墳がこの車塚古墳 です。古墳はほぼ南北方向に築かれていて、 南が前方部、北が後円部の形をした 前方後円墳 です。

この案内板は、前回ご紹介した「芝ヶ原古墳と周辺地形」モデルのところに設置されているものです。

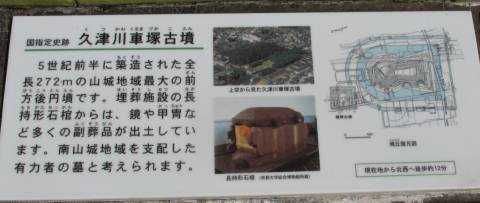

この案内板も設置されています。

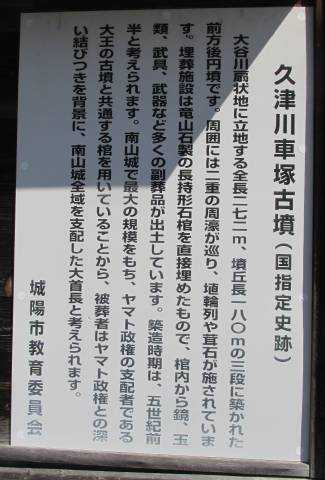

この案内板も設置されています。

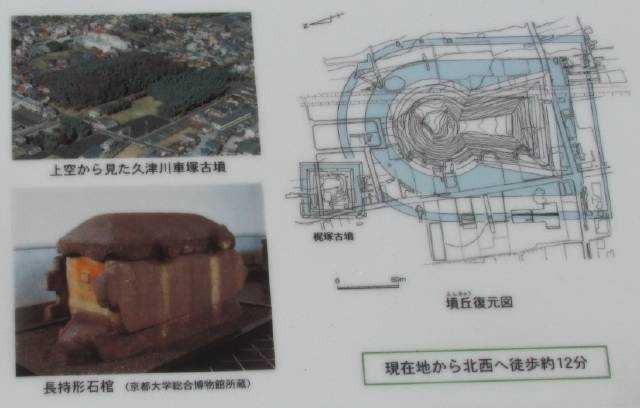

久津川車塚古墳は、大谷川扇状地のほぼ中央に位置する前方後円墳で、 5世紀前半に築造 されたと考えられています。山城地域最大の古墳で、 墳丘長は推定約180m、周濠を含めた全長は約272m

埋葬施設からは 長持形石棺 が出土し、石棺から鏡や甲冑など多くの副葬品が出土しているそうです。この長持形石棺は京都大学総合博物館所蔵となっているとか。 (案内板より)

城陽市教育委員会は史跡整備に伴い順次調査を継続されています。 (資料1)

2013年度から測量調査

2014~2016年度発掘調査 西造り出しの規模と構造、埋葬施設の存在が判明

2017~2018年度発掘調査 後円部北西側に取り付く渡り土手の規模と構造が判明

2019年度発掘調査 後円部の規模を明らかにする調査。4ヶ所の調査区(トレンチ)設定

2021年度の発掘調査では、「くびれ部」で朝顔形埴輪を安置した平らな部分(テラス)が確認されたという報道がなされています。 (資料2)

キャラクター図板が設置された近くに、通路が設置されています。かなり荒れた状態でした。

一応歩く事ができそうなので、通路を確認しながら歩いてみました。古墳を一周することができましたが、樹木が繁り森の中を歩む感じに留まりました。現状では古墳の外形はわかりづらい状態でした。

古墳の規模を体感するにとどまりました。今後さらに史跡として整備されることでしょう。

道路に戻り、北上します。この道路が かつての 奈良街道 です。

めざすは芭蕉塚古墳。森の見える場所を目印に進みます。

位置関係からは、地図に該当しそうな森はこれだけです。「私有地」という看板の文字が遠望できました。道路沿いに表示もないので他にどこか案内表示があるかと、道沿いに巡り、西側の府道69号城陽宇治線側も見ながら歩き、一周する羽目に。どこにも入口らしきものがないので、ここに戻って、近づいてみることに・・・・。

まあその結果、怪我の功名で 古墳域を外周して遠望することになった わけですが・・・・・。

ここが「 芭蕉塚古墳 」(同、番号6の箇所)でした。城陽市平川茶屋裏に所在。

このキャラクター図板が設置してあります。ここも、 久津川車塚古墳の被葬者に続き地域を治めた大首長が甲冑を身に付けている姿をモチーフにした キャラクター が作られています。

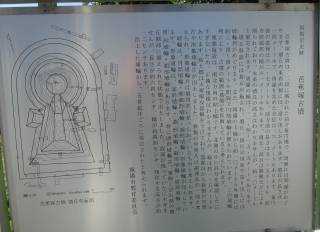

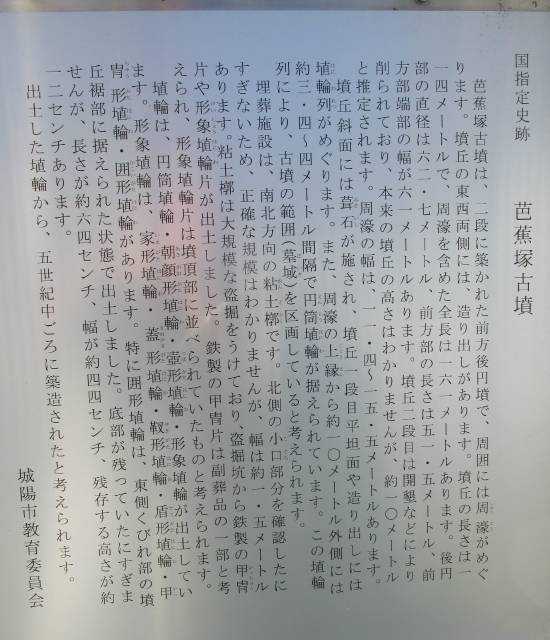

キャラクターの傍に 「国指定史跡 芭蕉塚古墳」案内板 が設置されています。

この古墳域は私有地のようです。案内板のところから眺めるだけにとどまりました。

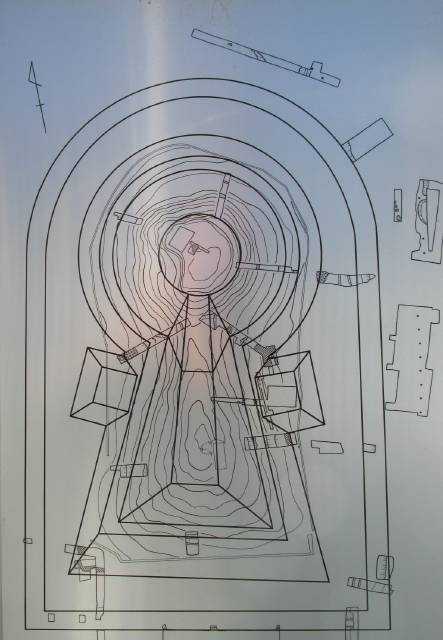

左上の古墳形状図を拡大してみました。

案内板の設置箇所は、たぶん前方部の右下付近(古墳の南東隅)になるのでしょうね。

古墳の位置を現地確認するに留まりました。

芭蕉塚古墳は、出土した埴輪から 5世紀中頃に築造された前方後円墳 と推定される。

墳丘の東西に造り出し があり、墳丘斜面には葺石が施されていた。周囲に周濠が巡る。

墳丘長は114m、周濠を含む全長は161m 。周濠幅は11.4~15.5m。

墳丘は二段に築かれ、墳丘の高さは約10mと推定。

墳丘の一段目の平坦面と造り出しに埴輪列が巡っていた。

周濠の上縁から約10m外側に約3.4~4m間隔で円筒形埴輪が据えられ墓域の区画に。

埋葬施設は、南北方向の粘土槨 。北側の小口部の確認では幅は約1.5m。盗掘の痕跡あり

盗掘坑から鉄製の甲冑片(副葬品の一部)や形象埴輪片(墳頂部のものか?)が出土

出土した埴輪:円筒埴輪・朝顔形埴輪・壺形埴輪

形象埴輪(家形・蓋形・靫形・楯形・甲冑形・囲形)

囲形埴輪は東側くびれ部の墳丘裾部に据えられた状態で底部のみ出土。 (案内板より)

ここから旧奈良街道を南下し、JR奈良線城陽駅に向かうことにしました。

久津川車塚古墳を傍を通り、この古墳を訪れる時に右折した交差点を今度は横断してそのまましばらく進むと、西側にちょっと気になるひっそりとした空間があります。

道路から少し西に入ったところが案内図に番号7を付けた「 平川廃寺跡 」でした。

後で地図を確認しますとそこが 古宮地区の東端に位置します 。

近鉄京都線久津川駅からだと、徒歩約15分の距離になるようです。 (資料3)

平川廃寺跡碑

平川廃寺跡碑 ここにはこの キャラクター図板

が設置されています。

ここにはこの キャラクター図板

が設置されています。この遺跡から出土した大型の菩薩像(塑像)をモチーフに したそうです。

産経新聞の報道によれば、奈良時代に粘土で作られたこの像は 像高が約3mに及ぶ菩薩像 が安置されていたと判明したそうです。

「同大(追記:帝塚山大学)講師の戸花亜利州さんが、金堂跡周辺で出土した塑像片約30点を精査。今年(追記:2020年)3月に発表した論文で、十尺(約3メートル)前後の菩薩像を中心に、大型の塑像が複数並んでいた状況が明らかにされた。仏像群は8世紀中~後半に制作され、平安初期の火災で崩壊したと推定されるという。」 (資料4)

石碑の西側に広がる廃寺跡

北東側から眺めた廃寺跡

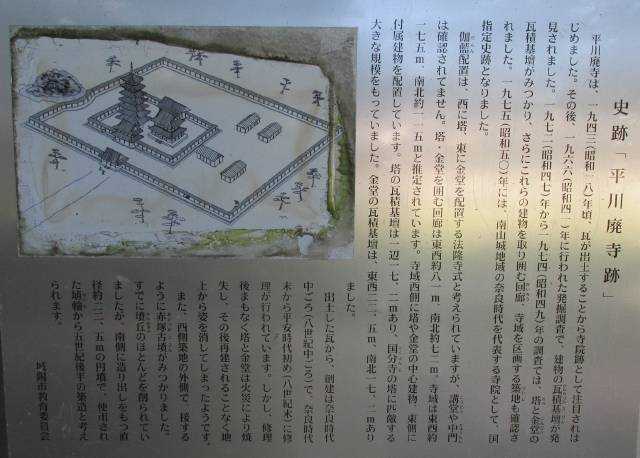

キャラクターの南隣りに、この 「史跡 平川廃寺跡」案内板 が設置されています。

「出土した瓦から、 創建は奈良時代中ごろ(8世紀中ごろ) で、奈良時代末から平安時代初め(8世紀末)に修理が行われています。しかし、修理後まもなく塔と金堂は火災により焼失し、その後再建されることなく地上から姿を消してしまったようです。」 (説明文転記)

この廃寺跡の西側築地の外側で接するように 赤塚古墳 が発見されています。

1943(昭和18)年頃、瓦の出土で寺院跡と注目され、1966年、1972~1974年の発掘調査で建物の瓦積基壇、塔と金堂の瓦積基壇、回廊、築地塀が確認されるに至り、 1975(昭和40)年 に「南山城地域の奈良時代を代表する寺院」として 国指定史跡に なりました。 (案内板より)

伽藍配置 は、西に塔、東に金堂を配置する 法隆寺式 と考えられているそうです。

寺 域 :東西約175m、南北約115m

塔・金堂を囲む回廊:東西約81m、南北約72m と推定されています。

正門は南に面していたことになります。

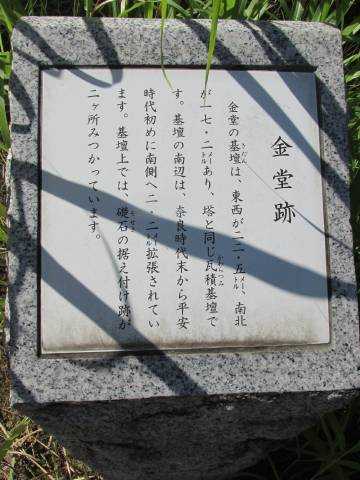

史跡碑に近いところに、 「金堂跡」の案内碑 が建ててあります。

金堂の瓦積み基壇は、東西22.5m、南北17.2m。基壇の南辺は、奈良時代末から平安時代初めに南側へ2.2m拡張されているそうです。基壇上で礎石の据え付け跡が2ヶ所みつかっています。 (説明文より)

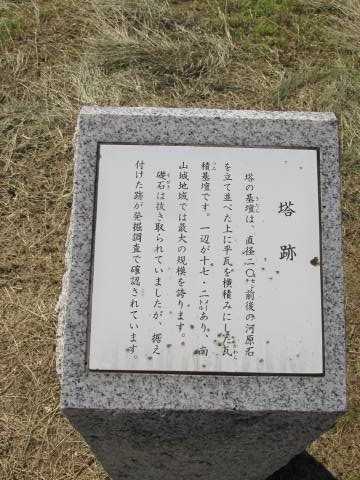

西側に 塔跡の案内表示 があります。

塔の瓦積基壇は、直径20cm前後の河原石を建て並べた上に平瓦を横積みにしたもの。

基壇は一辺が17.2mで、南山城地域では最大規模。礎石は抜き通られていたが据え付け跡は調査で確認されています。 (説明文より)

史跡碑と案内板がなければ、単なる空地として見過ごして通過してしまいそうです。

さらに南に歩むと、東側に、

社号碑とその東奥に石鳥居 が見てきました。

このの探訪を始めた最初の探訪地 「久世神社」の正式な産道入口は旧奈良街道に面していた のです。探訪前にネットで地図を見ていた段階では気づきませんでした。

こちらの正面には 神前灯籠 が配置されています。

石鳥居をくぐると、すぐ左(北)に 境内社 が見えます。未確認ですが朱色の鳥居から推測すると稲荷社か・・・・。

この辺りが丘陵地の麓であることが、この石段でわかります。

石段を上がると、 JR奈良線の踏切「久世宮踏切」 です。

その先に、最初に久世廃寺跡探訪で見た東西方向の参道と両側の整然と並ぶ石灯籠が遠望できます。

期せずして、これで現在の久世神社境内の全体がイメージできました。

道沿いに進めば、東側に 「城陽市立寺田小学校」の表示 が目に止まります。

この先の交差点で左折します。JR奈良線の踏切が目に入ってきます。

線路の手前で左折します。北に 城陽駅の西口 が通路の先に見えました。

その西側は寺田小学校です。

これで、ウォーキングの途中で多少試行錯誤をした今回の探訪を終わります。

地図では、数カ所の「古墳公園」と記される箇所を残しています。次の課題となりました。

ご覧いただきありがとうございます。

参照資料

1) 久津川車塚古墳2019年度発掘調査現地説明会 :「現説公開サイト」

2) 久津川車塚古墳 くびれ部に朝顔形埴輪 東側屈曲基点に /京都 :「毎日新聞」

3) 平川廃寺跡 :「コトバンク」

4) 平川廃寺に3メートルの菩薩像 南山城の最新仏像調査紹介 帝塚山大博物館

:「産経新聞」

補遺

久津川車塚古墳2015年度発掘調査の概要 :「現説公開サイト」

久津川車塚2015年度発掘調査現地説明会 :「有限会社 京都平安文化財」

久津川古墳群 :「国指定文化財等データベース」(文化庁)

久津川車塚古墳を北側上空から撮った写真の掲載あり。

久津川車塚古墳 現地説明会 資料 2017年 :「現説公開サイト」

芭蕉塚古墳 :ウィキペディア

4 南山城地域を治めた二代目の大首長 :「城陽市」

Google map とリンクされ、航空写真も見ることができます。

平川廃寺跡 :「文化遺産オンライン」

国指定文化財 :「城陽市」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都府城陽市 歴史散策 -1 久世神社・久世廃寺跡・久世小学校古墳ほか へ

探訪 京都府城陽市 歴史散策 -2 正道官衙遺跡 へ

探訪 京都府城陽市 歴史散策 -3 芝ヶ原古墳・丸塚古墳 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.