2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2005年01月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

NHK-朝日新聞問題を中国から見たら

というテーマでいろいろ考えてみたいと思っているのだが、なかなかまとまった時間がとれずにもやもやしている。左右それぞれの政治的思惑による「謀略」は脇において置いても、「マスメディアと政治」ということはきっちりと議論しておくべきだろうと思う。中国メディアに対しては、党・政府のメディア統制に関して、日本および西側諸国から手厳しい批判がある一方(真っ当な批判もあれば無責任な批判もある)、NHKへの政治介入については、容認(仕方なし)のような声(意識)が一般国民レベルで意外に強いのは疑問。「言論の自由」はあるかないかではなくて常に求めていくものなのかも知れない。日本の今の「言論の自由」の状態に満足していてよいのか? 一日本人として中国で感じた直感を今回の一時帰国でもう一度考えて来たい。中国からも、日本が誇る「言論の自由」が如何なるものかをみている人がいるはずである。(2/7記)

2005年01月31日

コメント(0)

-

ビールの注文

「全部空けますか?」夕食ともなれば日本人らしくいつものように「とりあえずビール3本持ってきて!」「常温それとも冷たいのにしますか?」その問いに対しては、日本人らしからずに「常温で!」そして持ってきてくれた店員さんの決り文句が、都打開マ? 「全部(詮を)空けますか?」どこの店に行っても、どの服務員でもまず聞かれる台詞。そして答える。都打開バ!「全部、空けて!」....ところで、はて、このやり取りって日本ではあったけかな? 8日、日本に戻ったら、確かめてみよう。

2005年01月29日

コメント(2)

-

行きつけ

「いつもの小龍包とのりたまスープね?」私の顔を見ると席にまだ着かないうちに、そう声を掛けてくれる。と同時に、厨房に向かって、何を言っているのかまったく分からない、しかし元気がよく心地よい四川語でオーダーを入れる(*)。美女三姉妹による大衆四川食堂と、私はこう勝手に命名。永安里の地下鉄すぐ近く、貴友百貨の向側にある「成都小吃」。最近の朝食のお気に入りである。5元*こうした「店内バイリンガル」(標準語+方言)は地方料理の店に行くとよくある風景だが、これに出くわすと私はなぜか「餃子の王将」を思い出す。1週間の仕事の疲れを癒すため、金曜の夜に一人贅沢、鶯谷駅前店で食べたビールセット(1000円)が懐かしい。

2005年01月28日

コメント(0)

-

日本帰国のチケット取得

「じゃあ、2月8日東京行き、16日戻りのCAで」所用でまた日本に戻ることになり、電話でチケットを予約。それを隣で聞いていた朝鮮族の知り合い曰く、「私より中国語、うまい」中国に来たばかりの頃によくおだてられたことを思い出す。滞在3年になる最近は、影で嘲笑されることはあっても、誉められることは数少ない。しかし、電話でのチケット予約は確かに、この知り合いよりも「上手い」かも知れないと、自分でも思った。それに、タクシーの運転手との会話も。だけど、それは要は決まり文句だから。単語の数が限られ、決り文句が使えるシチュエーションにおいては、外国人でも流暢な会話が出来るように見せかけることができる。少数民族語あるいは方言による干渉がない分、標準的な発音を習得することもたやすいかも知れない。しかし、たとえ訛りがあっても、時に流暢じゃなくとも、自分の言いたいことを朝鮮語、中国語、日本語で言える朝鮮族の知り合いを、私はスゴイと思う。

2005年01月27日

コメント(0)

-

上司の訃報に初心を噛み締める

またもや、以前いた職場の上司の訃報。49歳。若すぎる。会社を辞めてから立ち上げたこのホームページにも時折書き込みをして励ましてくれた。けれど、退職後結局一度もお会いする機会はなかった。送別の色紙に書いていただいたコメントを再び噛み締める。「御苦労様でした。結局一度も一緒に海外出張できなかったのが残念です。身体に気をつけて中国語に励んで夢を実現させてください。辛苦了でした」こちらこそありがとうございました。お世話になった恩をお返し出来なかったこと悔しいですが、教えて頂いたたくさんのことを胸にこれからも中国で頑張っていきます。ゆっくりとおやすみください。再見!

2005年01月23日

コメント(0)

-

携帯盗られてバスに監禁の巻

「携帯が盗られた!」二十歳の過ぎのちょっとボケッとした感じの男が、ボソッと叫んだこの言葉で、私の乗っていたバスは30分ほどの監禁状態となった。午後7時過ぎ、地下鉄の西直門から中国人民大学に向かうバス。道のりの半分くらいの場所での出来事だった。「警察に通報だ!」「あんた、どこに立ってたの? 周りの人、確認しなさいよ」「さっきの駅で数人、降りちゃったよ」「どこかで落としたんじゃないの?」席は満席、十数人の立ち客がいるバスの中で、乗客たちはそれぞれ好き勝手に男に声をかける。それは苛立った感じでもなく、緊迫した空気というわけでもなかった。携帯を盗られた男は、「じゃあ、通報だ! 誰か携帯を貸してください」と言いながらも、急に「主人公」になってしまった照れからなのか、えへへへ、と笑みを浮かべていて、これまた緊迫感に欠ける立ち振る舞い。「バスの中で携帯を盗られたんです。すぐ来てください。バスはドアを閉めて誰も出られなくしてあります。場所は、中関村大街の……、えーと」「北京大学歯科の前って言えばいいじゃないか!」と「観客」から声が飛ぶ。それを受けて、バスの観客は、それぞれの携帯で、「これこれこういうわけで、今、警察を待っているから、遅くなりそうだわ。ごめんね」そんな会話があちこちから聞こえてくる。「脇役」たちは、「そばに立っていた人を調べてみようじゃないか。ちょっとポケットを調べてみなよ」と声を掛け、「主人公」の男は、「じゃあ、いいですか?」と、今度は一転、警官か搭乗審査の係官役になり、「被疑者」の体を撫でていた。撫でられているほうも、「いいよ、どうぞ触ってみて。内ポケットもみてよ、ほらっ」と、笑顔で応酬。若くて頭の切れそうな女性が「盗人がまだいるわけないじゃない? もう降りちゃったわよ」というも、「そう言ったって、もう警察に連絡しちゃったし……」と、バス内はすでに諦めモード。その間を利用して、車掌は「切符を買ってない人は切符を買ってください。いませんかー」と場内を回りだすお茶目振りを発揮し、観客を巻き込んだ大爆笑。私はこの事態を携帯のショートメールで彼女に報告。「誰かの携帯が盗まれて警察を待つ間監禁状態」「あなたが盗ったんじゃないの?」「天下無賊(世の中に賊はいない=一緒に見に行った映画のタイトル)」「私はあなたが泥棒だと思うわ」「ばれた? 警察がこれ見たらどうするんだ」「笑笑」(しばらくして)「逮捕された」「私はどうするの?」「待ってって。何年か」「寂しい」……と、これまたバカップルなのでありました、はい。で、20分ほど立って、パトカーが静かに登場。一人の警官がバスに乗り込んできて事情を聞く。「主人公」がそばにいたと主張する人を外に出す。その間、バス内では、今から一人一人荷物検査していたら、このバスはいつになったら動き出すんだろう? お腹減ったよー(←私)、とちょっと不安な空気。しかし、どうやら警官は「盗人がまだいるわけないじゃない? もう降りちゃったわよ」とさきほどの冷静な女性の意見に耳を傾けたらしかった。乗客たちは、何だか事情がよく分からないままに、バスは走り出した。そして、主人公の男は、えへへと笑いながら、何事もなかったかのように次の停留所で降りていった。そうして走り出したバス。ところが、数分走ったところで再び、急停車。「今度は故障だ!」誰かが叫び場内爆笑。運転手が外に出る。本当に故障だった。が、なにやら棒をもって軽い処置をすると、瞬く間にまたエンジン音が聞こえてきて、ほっと一安心。地方での暴動のニュースが聞こえてくる中、北京の通勤バスで繰り広げられるドリフのコントのような事件。田舎的素朴さなのか、経済発展ゆえの余裕なのか? 東京で同じことが起きたらどうなったろう? などと考えながら、空腹の限界に至った腹を満たすために、食堂へと向かった。

2005年01月21日

コメント(0)

-

ラッシュ電車族

ラッシュの電車に乗りなれた人の洗練されたマナーそれに対して雑然とした雰囲気の昼間の電車これって北京も東京も一緒だなと最近つくづく。東京にいた頃、朝晩のラッシュ時と昼間の山手線の雰囲気の違いを感じていた。ラッシュの電車は、乗りなれた人だけが乗ることが前提。プレーヤーはみなプロ意識をもっていて、たまにしか電車に乗らない「アマチュア」は跳ね除けられてしまう厳しい世界。暗黙のルールに反したら、周囲の不機嫌・白い目攻撃。最初はなんだこのおかしな世界は、と思う。しかし、誰しもいつの間にかこの仲間に組み込まれ、気付かないうちに自分も攻撃の側に加わっていたりする。北京は、東京よりもさらに地方からの上京者も多く、電車に乗りなれていない人も多い。歴史も浅い。だから、「列に並ばない」「降りる人が済む前に押し入る」以前はこれが北京の地下鉄のルールかと思っていた。しかし、最近朝のラッシュ電車を使うようになって、北京でもやはり昼間とラッシュ時の電車の空気は違うことを発見。東京のラッシュ電車は精神的に疲れることもあったが、北京では、東京とは比べ物にならない昼間の雑然さに疲れることも多いせいか、むしろ快適にも感ずる。加えて北京では、朝の山手線に漂っているようなぎずぎすとした空気がまだ感じられない。「プロ」(ネクタイをしたエリート?)同士の思いやりがまだある。しかし、このほんわかムードはいつまで続くだろうか。ラッシュ時の洗練されたマナーは慣れてしまえば便利で気持ちいいけれど、それが当たり前になってしまうのは、ちょっと寂しかったりもする。北京人の「ぎすぎす」の予兆を感じて、不安になる。

2005年01月16日

コメント(0)

-

地下鉄の切符売り場で

お釣りを手渡してくれた。しかも1度きりだけではない。特定の駅員さんだけでもない。西直門でも、東直門でも、永安里でも。そんなことにちょっとした感動を覚えている私はおかしいかも知れない。でも、こんな変化が嬉しいのだ。ちなみに3元の切符を買うのに、100元札を出しても嫌な顔しない駅員が多いのも嬉しい。きっと教育がなされているのだと思う。しかし、そう思っていると、以前のようにお金を投げられたり、妙に細かいお札の束やら、コインでお釣りが返ってきていじめられている気分になることもあるので、過分な信頼と期待は禁物ではある。

2005年01月15日

コメント(4)

-

日中議論提携

取り急ぎメモだけ。最近こうした動きが目立つ。「言論NPOと中国日報社(チャイナディリー)の日中議論提携について」http://www.genron-npo.net/about/history/050113_press2.html

2005年01月14日

コメント(0)

-

内部告発―NHK番組改変問題【追記あり】

最近時間がなくてなかなか更新が出来ないのだけど、ひとつ気になるニュース。NHK番組に中川昭・安倍氏「内容偏り」 幹部呼び指摘 http://www.asahi.com/national/update/0112/006.html12日付朝日新聞が、「旧日本軍慰安婦制度の責任者を裁く民衆法廷を扱ったNHKの特集番組で、中川昭一・現経産相、安倍晋三・現自民党幹事長代理が放送前日にNHK幹部を呼んで「偏った内容だ」などと指摘していたことが分かった」と報じた。内部告発者の記者会見の映像がすべて公開されている。<記者会見映像> (ビデオニュース・ドットコム提供) http://www.videonews.com/asx/011305_nagai_300.asx日本メディアの天皇タブー、見えない「圧力」など、私の目には国民にあまり自覚されていないように感じる日本メディアの問題が交じり合っている。時間を見つけて詳しく分析したい。「圧力」によって削除された内容のなかには、中国人の慰安婦の証言も入っているという。中国メディアの対応にも注目。NHK番組改変問題 「会長了承していた」と告発者会見 http://www.asahi.com/national/update/0113/014.html【追記】NHKは14日付で、「朝日新聞社への抗議文(2005年1月14日)」を発表。ホームページの目立つ位置に掲載。夜のニュースでもかなり長い時間を使って報道した。○抗議文http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/003.html○報道内容http://www3.nhk.or.jp/news/2005/01/15/d20050114000164.htmlこれに対して朝日新聞社は15日付けで、「本社に抗議 NHK」という記事を掲載した。これによると、朝日新聞社は「報道にあたっては両議員、NHK幹部の方々を含む関係者への取材を重ねてきた。記事にはご指摘のような事実の歪曲はないと考えている」と回答した、という。なお、中国での報道に関しては、まだ詳しく調べてないが、中国新聞社は12日、ネット上で、すでに報道している。詳細はまた追ってフォロー。

2005年01月13日

コメント(0)

-

官庁スポークスマンの電話番号

メモ書き。中国国務院新聞弁公室は昨年12月29日、各省庁75人のスポークスマンのオフィスの電話番号を公開した。官庁の広報担当の電話番号を公開した、言って見ればただそれまでのことだが、これまではこれすら完全には公になってなかったということ。記事によると、この記者会見の席で、NHKの記者が、スポークスマンの携帯番号を公開するよう頼んだところ、「すべての記者は笑い、超主任も笑った」という。いわく、「携帯を公開したらスポークスマンの私生活はなくなってしまう」。しかし、それでも副主任はその後、自らの携帯番号を公開したという。ところで、公開されたオフィスの番号。その後、実際にかけてみたレポートも記事になっている。電話に出るのは当たり前だが、スポークスマン本人ではなく助手や関連部門。なかには誰もでない電話も。問い合わせに際しては記者証のコピーをFAXすることを求められたケースもあったという。問題はまだまだ大有りのようだが、ひとつの試み、姿勢としては大きな前進として評価できるだろうか?http://news.sina.com.cn/c/2004-12-29/02314654353s.shtmlhttp://www.chinanews.com.cn/news/2005/2005-01-11/26/526884.shtml

2005年01月12日

コメント(2)

-

きのこの山

ちっちゃい時に食べていたものを、ふと食べたくなることがある。昨日は、「きのこの山」の夢を見た。昔、「きのこの山」か「たけのこの里」かを友達と争ったことがあるが、私は絶対に「きのこの山」派だった。しかし、中国には「きのこの山」はまだないと思っていた。ところが。「きのこの山」はなかったけれど、こんなのがあった。 中国語で、「きのこのちから」。2.74元(スーパー販売価格、1元=約13円)。昨年11月に発売されたばかり。発売元は、好麗友食品(Orion Food Co,Ltd)。韓国の東洋製菓が1995年に河北省に作った会社だそうだ。ネットでこの会社を調べてみると、どこかで見たことのある「エンゼルパイ」らしきものも、この会社が出している。また、「キシリトール」を盗用したとして、ロッテから訴訟に持ち込まれてもいるようだ。一消費者としては、おいしいお菓子が食べれば、どこかが作っていても構わない、という気もするが、ちっちゃい時から食べていたのとは違うものだ、というのは、何だかさびしく、むなしい気もする。せめて、マツタケ君とか、シイタケちゃんとかにすれば良かったのにと....。ちなみに、「きのこの山」は明治製菓製。発売された年は1975年で私と同い年なのである。

2005年01月05日

コメント(6)

-

外国人居留証が「居留許可」へ【追記あり2】

中国に長期滞在する際に公安から発行される「外国人居留証」が廃止され、代わりに「外国人居留許可」のシールがパスポートにが貼られることになったそうだ。これにより、有効期間内であれば、一時帰国や第三国に行く際に、わざわざリターンビザを取得しなくてよくなった。この事実を私は、goyon9さんが12月18日付けの日記に書いているのを見て初めて知った。ちなみに、「外国人留学生の居留証有効期限、学習期間と同じに」(人民網日本語版)というニュースは03年に9月にすでに報道されていたので、1年以上を経てやっと実現したことになる。果たして、実際の運用がどうように行われるのかは分からないが、もしこれが文言とおりだとすれば、面倒なリターンビザの取得が必要なくなるわけで、特に本科生や研究生など長期に滞在するものにとっては、かなりの朗報ではある(でも例えば1年の学費しか払っていない私費の研究生にも本当に2-3年の居留許可がおりるのだろうか?)。私の通う人民大学からは今になってもオフィシャルな通知は何もない(見逃してなければ)。(★1)それで、北京市公安局のサイトを検索してみると、それとおぼしき説明(中国語)を見つけた。04年11月18日の更新。それによると、文言上は、、「外国人留学生の居留証有効期限、学習期間と同じ」ということになっている。(しかし、運用上がどうなのかは不明。←しつこいか 笑)では、日本大使館(北京)からは何か注意が出ているか? と思って、サイトを探したが何もない。(★2)が、偶然見ていた在瀋陽日本国総領事館のホームページには、「外国人居留証」から「外国人居留許可」への変更に関するお知らせ(12月20日付)というのがあった。いわく、「『外国人居留許可』に関する手続きは中国政府の所管事務ですので、手続き詳細等については下記の問い合わせ先へお尋ねください」と断った上で、「今般、中国に長期滞在の方が所持されている「外国人居留証」(以下「居留証」)が、「外国人居留許可」(以下「居留許可」:シールで旅券に貼り付ける形式)へと取り扱いが変更となりました」とある。これによると、「当地公安当局から当館に対し、取り扱いの詳細等について特段の説明はありませんが、遼寧省(大連市は除く)は11月29日から実施されており、吉林省は来年1月1日から実施予定、黒竜江省は現時点では未定となっております」とあり、つまり全国一斉実施ではなく、各省の公安局の対応によって異なるということらしい。それで、ちょっと調べてみたところ、日本語版人民網のページに「浙江省杭州、外国人へのビザ発行条件をいち早く緩和」という記事を見つけた。が、この記事は12月31日付け。すでに遼寧省でも北京でも実施されていた時期であり、何がいち早くなのかは不明。また、上海でも12月21日から似たような緩和がされたというニュース(中国語)がこちらは大きく報道されていた。うーん、地方ごとに違うようで、何だかよう分からん。。。要はお近くの公安にお問い合わせください、ということか。。。しかしそれにしても、この制度変更に関しては、これほど大きな変更にも関わらず、懸命に調べなきゃ分からないというのはあまりに広報が悪すぎる。しばらく、混乱がありそうだ。(もっとも、必要がなければ急いで切り替える必要はないということなので、混乱を避けるために、敢えて広報していないということもあり得る?!)【追記】★1 1月5日付で掲示がありました!★2 1月6日付で、「外国人査証及び居留に関する新制度施行」というお知らせが掲載されました。★3 1月7日付で、北京大使館から[在中華人民共和国大使館]外国人居留証が廃止になり新制度が施行されました!」というメールマガジンが配信されました。内容はサイトのお知らせと同じです。

2005年01月04日

コメント(4)

-

自炊再開

北京でお世話になっていた人が本帰国。その置き土産に、炊飯器やDVDなどを頂く。これを機に、自炊を再開しようと決心。今日、カルフールでホットプレートを購入。198元。一昨年夏に引越しをして以来、火がなく(*)、一切料理をしていなかったので一年半ぶり。ご飯を炊いて、自家流キムチ鍋。学生食堂なら3~6元くらいで食べれるが、自炊で一人分をこれで抑えるのは無理。今日は調味料もろもろで50元くらいになってしまって、いやはや何とも男料理。でも、たまにこうやってスーパーで買い物をして、自炊をするのは楽しい。人に作ってもらうばかりでは見えない世界が見えてくる。日本語でも知らない野菜の名前を覚えたり。生産地表示を見て広い中国を改めて認識する。たとえば、中国語でヨウズと発音するザボンの売り場には、福建豊田華僑農場という表示があって、「華僑農場」なんていう存在を初めて知った。ちなみに、この名前が印象に残ったのは、言うまでもなく「豊田」が目に止まったからだが、サイトを見る限り、どうやら自動車のTOYOTAとは関係がないようだ。冬の皿洗いは手が冷たい。そんなことも自分でやってみないとなかなか分からない。しかし、これからしばらくは早く家に帰って自炊するのが楽しみになりそうである。*人民大の留学楼には、各階に厨房があるが、コンロはなく、自分で用意しないといけない。

2005年01月03日

コメント(6)

-

日本人在北京原色生活

華夏時報という新聞の12月23日付、「日本人在北京原色生活」という記事で、酒飲みとして、紹介されてしまった。サブタイトルは、「二鍋頭(56度の白酒)を瓶半分飲む」ありゃりゃ、こんなはずじゃなかったんだけど(笑)取材を受けたのは12月初め。知り合いの紹介だった。「街中で歩いていても中国人とほとんど見分けがつかない日本人。しかし、お互いの間には様々な理由でわだかまりがある。では、彼らの実際の生活はどうなんだろう?」 ということで、取材された3人のうちの一人。。。「原稿の締め切りが急に入ってしまって」と、当初の約束から数時間遅れて大学を訪ねてきた実習記者。お詫びに、と夕食を食べながら1時間ほど談笑。中国に来たきっかけや日々の生活、昨今の日中関係に関する考え、日中のメディア事情などについて話した。食事を終えて、わが寮で写真撮影。「じゃあ、またご飯でも食べましょう」と別れた。この間、一切メモもとらないので、こりゃあ、きっと当てが外れて記事にはならないんだな、と思っていた。が、昨日、yuleさんから「記事見ましたよ」と聞いて、慌てて、ネット検索をしてみて発見。載っていた。しかし、名前が間違っている。「仁」ではなく「人」。まあ、天皇家の「仁」のイメージもあるし、まさか「大人」じゃないだろうと思ったのかも知れないけど……。でも、名前を間違えちゃいけない。訪中の年も間違っている。「東京で2年働いて2000年に会社を辞めて」と書かれているが、実際には、2年10か月働いて2002年に会社を辞めて訪中。書かれている内容も話した本質部分が全部カットされていて、う~んという感じだが、これは、まあこんなもんかぁ。ところで、この新聞の原本を見てみようと、大学図書館に行ってみたら、「華夏時報はとってません」だと...。ある調べ(*)によると「華夏時報」の毎日の読者は14.8万人。ちなみに北京で1番読まれている「北京晩報」が473.3人。ランキングは11位で、ビリから2番目。実際街中でも、夕方になると、値引き合戦のなか、他の新聞とのセット販売で売られているのは見たことはあるが、他ではほとんど目にしない。というわけで、酒飲みぶりが、北京中に知れ渡るということはなさそうだけど、なんとも微妙な気分。*喩国明≪伝媒影響力:伝媒産業本質与競争優勢≫(南方日報出版社)メディア経済のの実態がよく分かるお奨めの一冊。

2005年01月02日

コメント(0)

-

お正月らしいお正月

中国の元旦は「お正月らしくない」と多くの日本人はいうけれど、私の場合、北京に来てからのほうが、「正しいお正月」を過ごしているように思う(*1)。○1年目(2003年)万里の長城で初日の出、もちつき、豚汁、甘酒、紅白観戦(ビデオ)、そして大浴場にサウナ。極めつけは友達と一緒に頂いたおせち料理。○2年目(2004年)天安門の昇旗→景山公園で初日の出→新世紀飯店のもちつき○そして3年目、すなわち今年は、天安門の昇旗→景山公園で初日の出→寮の部屋でゴロゴロ。ネットで年賀のご挨拶。大晦日は、TOKOTOKO編集部の交流会にお邪魔してちょこっと紅白歌合戦も観戦(しかし、出場歌手の半分以上が分からず。。。)。今年の大きな違いは彼女と共に行けたこと。もっとも、中国に、「初日の出」なんていう概念はあまりないようで、寒いだけの思い出だったかもしれないけれど……こうして元旦は日本らしいお正月を過ごし、ほぼ一ヵ月後にやってくる中国のお正月「春節」(旧正月)は、中国らしく過ごす。なんとも贅沢だと思う。*1もっとも、何をもって「正しいお正月」とするかはなかなか難しい。私の日本でのお正月は、通常、紅白も、もちつきも、初日の出も初詣もなかった。では、果たして何をしていたのかと頭をひねって思い出すイメージは、年賀状、餅、分厚い新聞の読み比べ、そして長たらしいあまりおもしろくないテレビ、そしてだらーんとした家のなかの空気、それと対称的な外のきっりとしたすがすがしい空気...かな。あー、こう考える、やはり北京のお正月は、お正月らしくないのか....? うーん、よく分からない。------私の北京滞在も、春節が来ると丸3年。今年は修士論文を仕上げて卒業の年。新たな人生のスタート。(1)時間を大切に、(2)焦らず、(3)奢らず昨年の目標:もっと地道に、もっと深く中国を継続しながら、上記3つを肝に銘じ、これまで蓄えてきた力を実践に生かしていく、積極的な年にしたいと思う。理想は忘れず、しかし現実もしっかり見つめる。このホームページを通じて、たくさんの方と出会い、交流し、多くのことを教えていただいていることは私にとっては大切な宝物。最近は更新も滞りがちですが、何とかこれからも同様に続けていきたいと思っています(出来たらもっと積極的に。メルマガ発行など)。今年もどうぞよろしくお願い致します。みなさんにとって本年がますます素晴らしい年になりますように!

2005年01月01日

コメント(4)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 長い電車が路面を走る! 京阪京津線…

- (2025-02-19 01:22:18)

-

-

-

- フランスあれこれ・・・

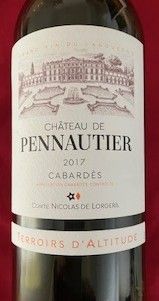

- ラングドック地方のACワイン「Chatea…

- (2025-02-16 11:36:07)

-

-

-

- 国内旅行について

- 夏の旅16・北国街道海野宿5-台風…

- (2025-02-14 06:27:52)

-