PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん秩父三大氷柱ー1、道… New! オジン0523さん

2002年8月チベット東…

隠居人はせじぃさん

隠居人はせじぃさん加湿器に麦茶を入れ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『歩いて見よう藤沢宿』の見学・撮影を終え、藤沢橋まで戻る。

この場所の歴史ある橋は実は現遊行寺橋(旧大鋸橋)であり、立派な造りのこの藤沢橋は

昭和に入って架けられたものであるということを知らない人も多い。

ここは様々な時代で「藤沢宿の玄関」となった場所。鎌倉時代には鎌倉に向かう入り口、

そして遊行寺の入口でもあり、江戸時代には宿場町の入口として見附が置かれた場所、

更に江の島へと向かうスタート地点等ハブ交差点。

石灯籠には下を流れる『境川』と刻まれた文字板が。

遊行寺東門まで足を延ばし境内へ。

遊行寺境内案内図。

![20141107[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/2e49a0c4d47a29e4c4635ef60aec68a334df19a7.15.2.2.2.jpg?thum=53)

一般的にはお寺にない建物が。

神仏分離の為に諏訪神社と遊行寺が分かれてしまっが、昔は仲良くしていたので、

今でも遊行寺境内に諏訪神社の神輿社が残っているのだと。

中には遊行寺の神輿が2基そして諏訪神社と書かれた掛け軸が。

本堂前の手水舎では、明治100年を記念して造られたという龍の口から水が流れ

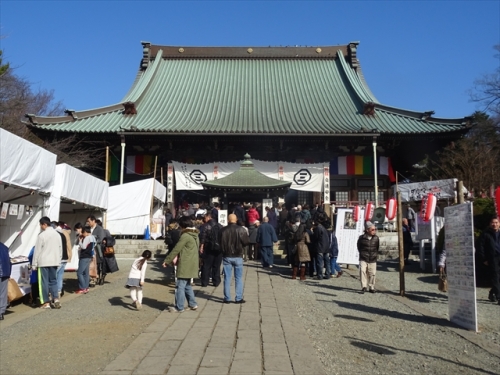

初詣の人々がお清めを。

本堂の初詣客はだいぶ少なくなっていた。

遊行寺は時宗の総本山。正式名称は、「藤澤山無量光院清浄光寺」。

「遊行上人のおわす寺」ということから「遊行寺」の名で親しまれて来た。

本堂は、関東大震災で崩壊した後、1937年(昭和12年)に落成した東海道随一と

いわれる木造建築物。

一遍上人像。

時宗総本山遊行寺こと藤沢の清浄光寺にある宗祖一遍上人。

1239(延応元)年に河野通広の子として生まれた一遍上人は1289(正応2)年に

兵庫観音堂で無くなるまで、念仏を唱えれば仏になれるという教えを踊念仏の形で

庶民に伝えた人物。

鐘楼。

藤沢市伝来の梵鐘の中で最古のものであり、鋳造は、銘文によると延文元年(1358年)。

遊行寺で最古の中雀門が約5年前に改修されており、特に菊の御紋や葵の御紋もみられ、

フクロウなどの鳥の彫物が素晴らしい。

遊行寺宝物館。

特別展「遊行寺の至宝」・後醍醐天皇像特別公開中!のポスター。

明治天皇御膳水。

明治天皇はたびたび遊行寺にお泊りになったことがあり、その時に使われた井戸とのこと。

大銀杏。

高さ16m、幹周り6.84mと鶴岡八幡宮の大銀杏と並ぶ巨木であったが

鎌倉の大銀杏は・・・・・。

境内には多くの食べ物の出店が立ち並び賑わっていた。

本堂を後にし惣門への石段は、阿弥陀様の四十八願にたとえて、四十八段と呼ばれている。

春には両脇の桜で花のトンネルとなり、訪れる人々に憩いを与えているのだ。

地元ではいろは四十八文字から、「いろは坂」の愛称で親しまれている。

途中、真徳寺の赤門が左手に。

遊行寺の塔頭、鎌倉北条氏邸より赤門を寄付され以来、朱塗りの門であると。

惣門手前の右手に板割浅太郎の墓が。

説明板によると

『板割浅太郎は、国定忠治の子分であった。ところが、忠次が浅太郎の叔父の

中島勘助を裏切り者と疑ったとき、忠次は浅太郎の忠誠心を試すために、

浅太郎に勘助の殺害を命じた。やむなく勘助を殺害した浅太郎だったが、

そのときに4歳になる勘助の子勘太郎も殺害してしまった。

これを悔やむ浅太郎は、遊行上人の手引きにより、遊行寺で出家し、

やがて遊行寺の塔頭の1つ貞松院の住職となった。

貞松院は今はなく、浅太郎の墓は現在ここ遊行寺内の真徳院の墓地にある。』 と。

惣門を再び。

日本三大黒門と称する冠木門、通称黒門。

遊行寺以外の黒門はどこに?

見事な巨大な青銅製灯籠。

高さ約2メートル80センチの灯籠で、惣門前に対になって建立されている。

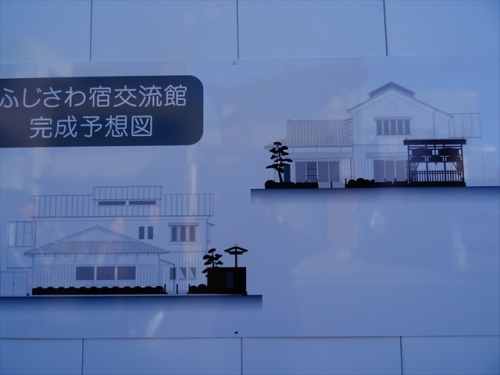

惣門を出て進むと左手に『ふじさわ宿交流館』 が建設中。

完成すると、内部には郷土資料展示室を設け東海道五十三次を行き交う人々を

描いた絵図や、藤沢宿の名物、旅の道具などを展示し、江戸時代の藤沢宿と

東海道五十三次を中心に郷土の歴史を紹介するのだと。

浮世絵に描かれている現遊行寺橋から藤沢橋を望む。

自宅に向かう為のバスを待つ。

バス停の前には黒い重厚な造りの桔梗屋洋紙店の土蔵が。

自宅への帰路の途中、バスの中から白旗神社を。

文治5年(1189年)、閏4月30日に奥州平泉の衣川館で自害した義経の首級が鎌倉へ送られ、

6月13日腰越で首実検が行われた後、この神社の付近に義経と弁慶の首級が葬られたという

伝承と共に伝源義経首洗井戸や弁慶塚が残され、宝治3年(1249年)に源義経を

この白旗神社に合祀したのだと。

「茅の輪潜り(ちのわくぐり)」を待つ多くの初詣客が神社前の道路の歩道まで長蛇の列を。

そして帰宅し、再び箱根駅伝の復路の激走をテレビ観戦したのであった。

-

江の島灯籠 2024へ(その7) 2024.08.30

-

江の島灯籠 2024へ(その6) 2024.08.29

-

江の島灯籠 2024へ(その3) 2024.08.26