PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

葛原岡神社を出て銭洗弁財天に向かう右手には小さな公園が。

所々に既に?紅葉したモミジの木々が。

そして5分ほど坂を下ると右手に銭洗弁財天(ぜにあらいべんざいてん)

宇賀福神社の入口が。

銭洗弁財天宇賀福神社は、お金を洗うと何倍にも増えて戻ってくるといわれる

霊水「銭洗水」が湧く神社。銭洗水は境内の洞窟(奥宮)で湧き、ご利益に

あずかろうと多くの参拝客が訪れる。 また、弁財天の縁日である巳の日は

特にご利益があるとされ、一段と賑わいを見せる。

平安末期、鎌倉は災害が続き貧困にあえぐ庶民のために,源頼朝が世の救済を

祈願したところであると。

巳の年の文治元年(1185)の巳の月、巳の日の巳の刻、宇賀福神から

「この地に湧き出す水で神仏を供養せよ、そうすれば天下泰平の世が訪れる」と

源頼朝の夢にお告げがあり、そこで源頼朝はこの地に社を建てて宇賀福神を祀った。

その後、世の中の混乱は収まったと伝えられている。

この話が発展していつの頃からか、その霊水でお金を洗うと倍になると言う信仰が生まれた。

鎌倉五名水の一つである。

洞窟の口もとに社があり、社は宇賀福神で洞窟の中の社は銭洗弁財天である。

四方を急峻な崖で囲まれており、入り口は隧道(トンネル)になっている。

まるで洞窟のような素掘りのトンネルをくぐって境内に。

手水舎。

トンネルを抜け出ると、続いては数多の鳥居が並ぶトンネルへ。

これらの鳥居は過去の様々な人々によって奉納されたもの。

鳥居を潜らず見に行くとあるのが七福神社。

こちらは商売繁盛のご利益があると。

下之水神宮。

こちらには「水波能売命(みずはのめのかみ)」という水の神様が

祀られていて、湧き水が小さな滝のように流れていた。

上之水神宮。

こちらも下之水神宮と同様に「水波能売命」という水の神様が祀られていると。

境内案内図。

休憩所の裏にも鳥居が続いていた。

社務所で100円を納め、線香とろうそく、ざるの3点セットを分けてもらい、

ろうそくの火を点けてから線香を立て、その後に社にお参りをするのだと。

銭洗弁財天 本社へお参り。

ざるを持って「奥宮」と呼ばれる洞窟の中へと。

この洞窟の中には水が湧き、この場所で銭(お金)を清めるのです。

丁度小学生の遠足?と重なり奥宮内部は大混雑で賑やかであった。

子供達も硬貨や1000円札を必死に!清めていた。

私もざるの上に財布から出した1000円札を置き、柄杓で汲んだ湧き水をかけて

必死に!!清めたのであった。

周囲を見渡してみると、千円札や硬貨だけでなく、1万円札など、財布の持ち金を

全て?出して清める若者の姿も。

更には、宝くじやクレジットカードまで清める若い女性の姿も。

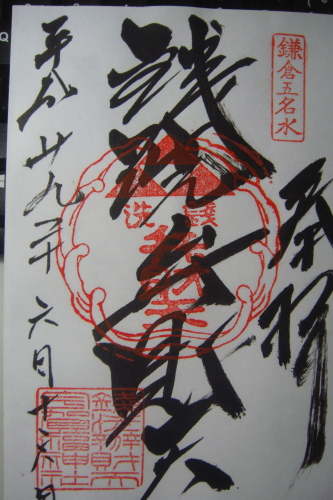

社務所でご朱印を頂きました。

休憩所で水分補強。

境内の土産物屋は子供達で混雑。

そして再び隧道を潜り神社を後にする。

銭洗弁財天から5分ほど進んだところに、右折すると佐助稲荷、真っ直ぐ進むと鎌倉駅への

分かれ道があった。佐助稲荷を目指すことにし右折。

そしてさらに緩い上り坂を歩いて行くと、佐助稲荷神社の幟旗が現れた。

そして左手に佐助稲荷神社の下社が。

社殿の右手には、十一面観世音菩薩と書かれた祠が。

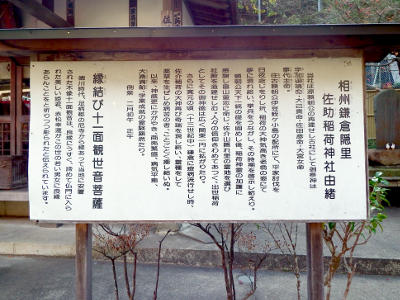

「 相州鎌倉隠里 佐助稲荷神社由緒

当社は源頼朝公の再建せし古社にして御祭神は宇加御魂命(うかめみたまのみこと)、

大己貴命(おおなむちのみこと)、佐田彦命(さるたひこのみこと)、大宮女命(おおみや

めのみこと)、事代主命(ことしろぬしのみこと)。

往古頼朝公伊豆蛭ヶ小島の配所にて、平家討伐を日夜念じをりし折、稲荷の大神気高き老翁の

姿にて夢に現れ給い、挙兵をうながし、その時期を啓示し給えり。

頼朝公天下一統の礎を固めし後、稲荷神霊の加護に感謝し畠山重忠に命じ、佐介山隠れ里の

霊地を選び社殿を造建せしむ。人々の信仰きわめてあつく、出世稲荷としてその御神徳は広く

関東一円に拡がりたり。

さらに寛元の頃(13世紀中)鎌倉に疫病流行せし時、佐介稲荷の大神再び奇瑞を現し給い、

霊種をして薬草を生ぜしめ病苦の者、ことごとく癒し給いぬ。

以来、神威更にかがやき、商売繁盛、病気平癒、大漁満船、学業成就の霊験顕然たり。

例祭 2月初午 正午

縁結び十一面観世音菩薩

徳川時代、足柄郡の尼寺から縁あって当地に安置された木像十一面観音は、良縁にうすく、

諦めて仏門に入られた美しい姫君、赤松幸運がこの世の若い男女に良縁あらんことをと

祈りつつ彫られたと伝えられています。」

更に山の奥にある、佐助稲荷神社の拝殿を目指す。

正面に赤い鳥居そして幟が幾重にも続いていた。

連なる赤い鳥居をくぐりながら参道を更に進む。

参道横の小さな祠にも多くの陶製狐が鎮座。

どうやら縁結びの神様らしく、キツネ達もすべて一対(ペア)。

社務所を越えてさらに右手の奥に進んだ先に、「霊狐泉(れいこせん)」と書かれた建物が。

昔から麓の田畑を潤してきた水源で、霊狐の神水と称えられている湧水とのこと。

近くにユキノシタの花が咲いていた。

花は5弁で、上の3枚が小さく濃紅色の斑点があり基部に濃黄色の斑点があり、

下の2枚は白色で細長い。

子供の頃、このユキノシタの葉は山菜として、天ぷらで食べた記憶があるが

最近は無し。

階段の上には拝殿が鎮座。

源頼朝が伊豆の蛭が小島にいる時、宇迦御魂命が翁の姿で夢枕に立ち、平家討伐の

挙兵をするのは、今だ! 勝利は間違いないであろう、というお告げがあった。

そして頼朝は冶永四年(1180)8月17日に挙兵し、平家討伐を果たした。

頼朝は幕府を開いて、初期の目的を達成したお礼として、畠山重忠に命じて、

建久年間(1190)に、ここを霊地と定めて稲荷の社殿を造営させたと。

頼朝は若い時、兵衛佐であったので佐殿と言われていた。

その佐殿を助けた神と言うことで佐助稲荷と言われたのだと。

![4f0f7e72-s[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/1f274e0693962379e9583b6d4ffa0c71334e5f68.15.2.2.2.jpg?thum=53)

拝殿内部。

拝殿に向かって右手が開けたスペースになっていて、そこに社務所が。

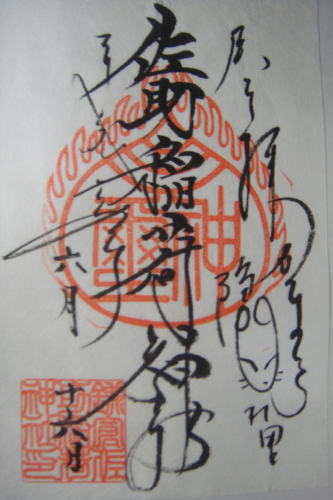

ご朱印を頂きました。

さらに上がると本殿があった

本殿への階段を降り、拝殿の左側には苔むした数々の石灯籠と鎮座する白い可愛い狐像が

数え切れないほど奉られていた。

銭洗弁天の近くだが、あまり訪れる人がいないようで圧倒的に空いていた。

ゆっくり雰囲気を味わうには穴場。

そして鎌倉駅西口に向かって歩を進める。

途中「蓮華寺阯」の碑が。

「蓮華寺ハ仁治元年(1240)北条常時ノ創元ニカカリ 僧良忠ヲ開山トセシガ 寛元元年(1243)

之ヲ材木座ニ遷シ 寺号ヲ光明寺ト改メシ由伝ヘラル 又一説ニ蓮華寺ハ経時ノ菩提ノ為

建長三年(1251)北条時頼之ヲ建立シ 後弘安二年(1279)ノ頃 武州ヘ遷セリトモイフ

此谷ヲ佐介ヶ谷(さすけがやつ)ト唱フ」

【蓮華寺は、1240年に、僧侶の良忠(りょうちゅう)を開山として、北条常時(つねとき)が、

建てました。 1243年に、この寺を材木座に移し、寺の名前を光明寺と改めたと伝えています。

また一説によると、蓮華寺は経時(つねとき)の菩提(ぼだい)のため、 1251年に北条時頼

(ときより)が建て、その後、1279年の頃に、武蔵(東京都)へ移したともいわれています。

この谷を佐介ヶ谷(さすけがやつ)と言います。 昭和九年(1934)三月 鎌倉町青年団建

「この石碑は、 昭和九年に鎌倉町青年団により蓮華寺跡と思われる松が谷内(登記所西側谷戸)に

建てられたものですが、藤沢-鎌倉線の開通に伴い、この場所に移されたものです。

従って現在地は遺跡ではありません。】

蓮華寺は、1240年(仁治元年)、四代執権北条経時が開山に然阿良忠を迎えて創建した寺院。1243年(寛元元年)には、材木座に移され光明寺と改められたという。

光明寺の裏山には北条経時の墓があるとのこと。

そして鎌倉駅西口に到着。

西口広場にある鎌倉駅旧駅舎の時計塔。

現在の駅舎に改築される際に市民の要望によって保存されたと。

地下道を利用して東口に向かう。

地下道の壁には『フクちゃん』などで知られる戦後日本を代表する漫画家,

横山隆一氏による壁画が。かつて1934年から1962年まで続いた祭り

「鎌倉カーニバル」がモチーフになっているのだと。

横山氏は鎌倉市名誉市民でもあり,かつては鎌倉市役所付近に邸宅を構えていたのだと。

そして東口にも美しいアジサイが咲いていた。

鎌倉駅東口を振り返る。

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01